| 二、該怎樣讀好和去讀 哪些古代的史書 陝西有句俗話說,吃人嚼過的饃不香。在瞭解了最基本的中國通史書籍之後,各位朋友大概很想瞭解怎樣直接閱讀古代的歷史書和普通業餘愛好者應該去讀哪些古代的歷史書?說老實話,這個問題也很不好講,不用說大家一定會各有各的需求,就是面對同樣的需求,不同的人也會有不同的意見。下面我衹能勉爲其難,談談我自己的想法。 首先是我們應該怎樣去直接閱讀古代的歷史書?學中國古代的歷史,很多人都會產生自己直接閱讀古籍的願望,人們會希望通過自己的眼睛,看看古書是怎樣記載某個人或某件事的。這就像我們很多人並不僅僅滿足於聽到法庭對罪犯的宣判結果而還很想瞭解警察的偵察過程和法官的審判過程一樣,不僅是出於好奇心的驅使,而是真正和徹底的瞭解,是需要直接考察原始的素材並盡量介入認識的過程的。實際上,這已經非常接近或是在相當程度上已經進入歷史研究的過程了。這樣大家也就明白了,通過看古代的歷史書來學習歷史知識,通常會使自己的認識更直接,更細緻,更深入,往往也會更加準確。 說起直接閱讀古代的歷史書籍,一些朋友可能感到有些困難,覺得是不是讀些現代人的選注本會更好些。對這個問題,我是有些不同看法的。 我的意見是,先適當看一看現代人的選注本是可以的,但大家如果想多學些歷史知識,深入瞭解一些歷史知識,終究是要直接閱讀一些古代史籍的原本的。 假如在座的朋友們有這樣的願望,至少一部分人,首先會遇到一個形式上的障礙,這就是正體字的阻攔。我講的“正體字”,也就是現在社會上習稱的“繁體字”。因爲官方把所謂“簡化字”定爲“正體”,真正的“正體字”就被打入另冊,成了“繁體”了。由於平常使用的是變形的簡化字,乍一看到它本來的樣子,自然會發懵,認不出來是誰,但衹要定下神來看一會兒,絕大多數字都是能夠認識的,衹要想讀,識讀正體字並不難,適當查一查字典,多讀,習慣一下就好了。大家到海外去,看那些正體字的牌匾,不就都沒認差麼?還有很多人到港台去,很喜歡買正體字的禁書(別亂想,我指的是《金瓶梅》、《肉蒲團》這類東西),看得個不亦樂乎。這就是證明,證明衹要有足夠的動力,各位稍加努力,就都能看懂古籍原本。 閱讀古籍原本的時候,除了基本的字典(如《中華大字典》、《中華大辭典》、《辭源》、《王力古漢語字典》等)以外,爲準確理解古文,還需要文言虛詞的專用詞典,在這一方面,可以看一下楊樹達先生的《詞詮》。另外,針對古籍中一些比較特別的內容,最好再配上三類工具書。一類是查找歷史時期的地名,以瞭解所閱讀史事的基本空間關係。在這一方面,最好是看譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》。這部地圖集,按照朝代先後,分成很多個“時間斷面”,八本一套,每一冊後面都有地名索引,大家看哪一時期的史事,就查看哪一冊,是很方便的。另一類是查找古代的官名,以瞭解歷史人物的社會地位。在這一方面,張政烺先生主編的《中國古代職官大辭典》還是可以一用的。還有一類,是查找史事的年代,以瞭解古代的紀年形式。這方面的工具書,我以爲方詩銘先生編著的《中國歷史紀年表》最好用。不過使用時需要注意,現存史籍中先秦時期、特別是戰國時期紀事的年代問題比較複雜,這個年表反映的不一定都準確無誤。 但大家一定要注意,各位讀書時遇到的地名、官名以及有些紀年問題,在上述工具書裏並不都能找到答案,找到了也不一定準確。這是非常正常的,一方面,是由於研究歷史問題非常複雜,也非常艱辛,各個時代的地名和官名以及紀年問題,都涉及甚廣,用“浩無涯涘”來形容也不過分,因而很多問題,編著這些工具書時史學界還沒有答案,或是沒有完滿的答案;另一方面,由於種種主觀和客觀的原因,這些工具書的編著者不可能一無所遺地吸取所有已經取得的研究成果,這就進一步加重了上述書籍的缺陷。 閱讀古代史籍的原本,當然離不開文史工具書,不光是各位業餘愛好者,專家同樣需要。這樣的工具書還有很多,大家要想進一步瞭解相關文史工具書的情況,可以去看黃永年先生的《文史工具書簡介》。黃永年先生是我的老師,他的文史知識素養,在並世學者中算得上是最全面、最豐富的。《文史工具書簡介》篇幅很小,深入淺出,真的是“大家小書”,相信隨着各位閱讀史籍的進展,它會給大家提供很多實實在在的幫助。這篇《文史工具書簡介》收錄在黃永年先生的《古文獻四講》(鷺江出版社)一書中。此書後來又易名爲《古文獻學講義》,在上海中西書局出版,現在很容易買到。 其實不僅是這些地名和官名,很多人在閱讀中國古代典籍原本時,面對的主要困難,不是正體字,而是字的後面所蘊含的歷史實質,用我們圈子裏的習慣說法,主要是“典章制度”方面的問題。各位朋友千萬不要以爲自己基礎差纔讀不懂,即使是專門研究中國古代歷史的學者,若不是專門從事相關問題的研究,大多也不能完全讀懂這些內容,這是一種非常正常的“常態”。“專家”和大家的差別,是在必要時,一些好的專家知道到哪裏去查找答案,知道怎樣弄明白這些問題。但在當前的中國史學界,能夠做到這一點的史學工作者,也不是很多,學者們在做研究時,大多數人都衹是從古書中“各取所需”而已。 既然讀不懂,那這書還怎麼讀?在這裏,我向各位鄭重推薦一個好辦法——這就是“不求甚解”法。這個方法,是從我的老師黃永年先生那裏得來的,而他的老師呂思勉先生就講授過這個法子,可謂傳承有自。提倡這樣讀古書,是由於時過境遷,語言環境和文句的表述形式,都發生了很大變化,而這種變化,給後人的理解造成了很大困難。因而,從本質上講,人們對歷史典籍的理解,衹能是一個漸進的過程,專家學者也是這樣。 像司馬遷的《史記》,是眾所周知的史學名著,可是它的很多文句,究竟該怎樣斷句、怎樣理解,兩千多年來,就一直沒有很好的答案。 例如《史記·秦始皇本紀》中有一句話,是在秦始皇三十三年“禁不得祠明星出西方”,中華書局舊點校本把它斷成兩句,讀作:“禁不得祠。明星出西方。”實際上也說不清是什麼意思。這是因爲古代的學者就一直都不明白這句話是什麼意思,因而也無法做出正確的斷句。民國時,先是有日本著名學者藤田豐八,把這個句子中的“不得”理解成“佛陀”的異寫,也就是梵語Buddha的對音;接着又有中國學者劉節說“不得”是指一種狀如“青兕”的“犁牛”,也就是現在所說的“牦牛”,“不得祠”則是中國的民間崇拜,而岑仲勉又另把它解釋成是“拜火教”的一種音譯。其實“禁不得”本來是秦漢人平平常常的一個口頭語,就是“禁而勿爲”的意思,卻快被專家們解釋成世界宗教大全了。當年中華書局做舊點校《史記》時,基本上是承用了藤田豐八等學者的理解和斷句(更著名的大師陳寅恪先生也很重視藤田豐八先生的觀點)。北京大學的鄧廣銘先生和周一良先生等人,對岑仲勉先生的看法大爲不滿,卻也無法對這個句子做出更好的解讀並提供更加合理的斷句意見。2010年時我寫了篇文章,題爲《秦始皇禁祠明星事解》(收入拙著《舊史輿地文錄》),辨明“明星出西方”是指太白金星在日落前顯現於西方天空的這一狀態,纔算對這個句子得出符合太史公本義的理解,並做出符合其原意的斷句(現在的中華書局新點校本《史記》已經採納了我的意見)。 這個句子,看似簡單,似乎讀懂讀不懂也關係不大,實際上卻顯示出暴君秦始皇色厲內荏的心態,對我們全面理解其人其事是相當重要的一個環節,可是世世代代的學者,卻長期稀里糊塗地讀了過來,也沒有影響他們長篇大論地寫秦始皇、評秦始皇。那麼,我們各位朋友作爲很普通的業餘愛好者,有些內容一時讀不懂,不是太正常了麼,這又有什麼關係呢? 聽我講這個例子,有些朋友,或許會覺得這涉及古代的天文學知識,有些太專門了,一般專家不懂也很正常,並不能用這樣特別的事例來說明一般情況,但實際上即使是看起來很普通的語句,不涉及像天文學這麼專門的知識領域,同樣存在大量這樣的問題。去年年底我在廣西師大出版社出版的《史記新本校勘》一書,所做考訂,大多就都屬於這樣的性質。 下面我再舉述一個很多人都可能熟知的例子,來說明這一點。這也是《史記·秦始皇本紀》中的一句話,是緊接着剛纔提到的“禁不得祠明星出西方”那件事之後,在這下一年,也就是秦始皇三十四年,李斯給秦始皇出壞主意,讓他“別黑白而定一尊”,同時“請史官非秦記皆燒之。非博士官所職,天下敢有藏《詩》、《書》、百家語者,悉詣守、尉雜燒之。有敢偶語《詩》《書》者棄市,以古非今者族”。秦始皇所謂“焚書坑儒”,即發端於此,但千百年來,人們對“有敢偶語《詩》《書》者棄市”這句話的理解,卻並不一定準確。

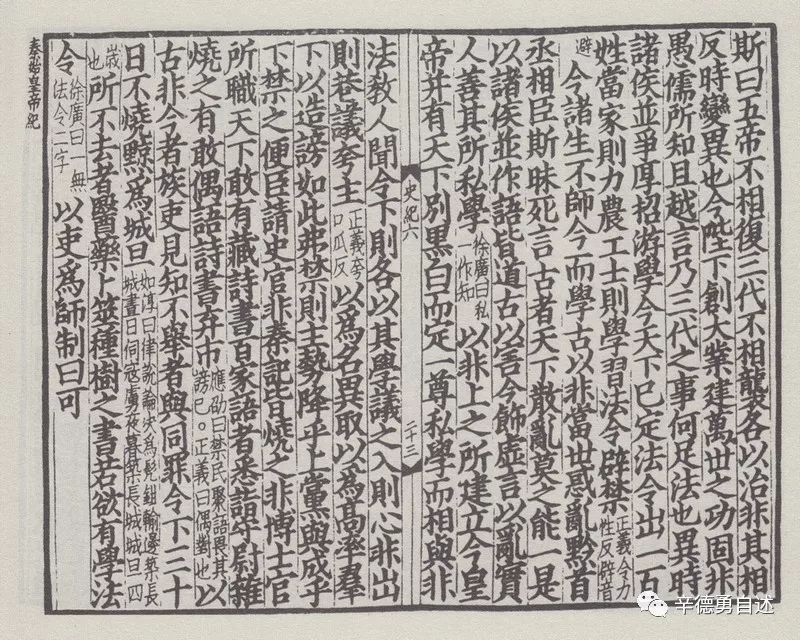

百衲本《二十四史》 影印南宋建安 黃善夫書坊刊 三家注合刻本《史記》 人們是普遍將其理解成相對或是相聚私語《詩經》和《尚書》就要遭受“棄市”的懲處,也就是在鬧市中將這些人處死並陳屍示眾。但稍加思索,就會發現,這樣的解釋未必可信。秦法雖然嚴酷,卻尚不至於如此。難道春秋戰國以來動輒稱引《詩》《書》的習慣做法,真的就會被一下子徹底摒除?怎麼想這都有些不可思議。兩個少男少女見面近乎近乎,吟上兩句“關關雎鳩,君子好逑”,又會對秦王朝造成什麼威脅?秦始皇和李斯這對君臣組合又何必如此不恤民俗民情、毫無緣由地做這種戕害天下蒼生的事兒呢?類似禁絕對語《詩》《書》或聚語《詩》《書》的情況,確實有過,但那是在後來更殘暴的變態君主統治下纔發生的,而不是始皇帝其人。 這個問題比較複雜,稍過一段時間,我會撰寫專文加以論述,在這裏顧不上詳細解說,但以往既有的解釋,我敢斷言是存在很大謬誤的。然而類似的對個別內容的誤讀誤解,并不妨礙人們從總體上閱讀《史記》,理解《史記》,事實上對所有歷史文獻的解讀,都衹能在利用的過程中逐漸加深。認識歷史,是一個漸進的過程,是一個逐漸逼近事實真相的過程。 我們大家學習歷史知識也是這樣,先“不求甚解”,得其大意,這樣纔能在閱讀的過程中,豐富我們的歷史知識,深化我們的歷史知識。直接讀原典,纔能夠讓我們貼近歷史,而貼近了,纔能更好地認識歷史,更好地瞭解歷史。對讀不太懂的那些內容怎麼辦?有些內容,讀多了,慢慢就明白了;有些內容,特別是自己最感興趣的內容,一邊讀,一邊查閱相關的工具書、參考書,就能明白,或是明白一部分;還有一些內容,衹能朦朦朧朧地對付着看,以後再說,甚至永遠也弄不明白。在座的朋友要是看過《金瓶梅》,或是看過《紅樓夢》(不過太平世界的,最好衹談風月,沒事兒別看《水滸傳》),都會有過這樣的體會——其實是沒有幾個人能把這些小說中的文句全都看懂的,看歷史書,本質上也是這樣。 那麼,我們大家在初讀古代的歷史著述時先讀些什麼書好呢?這實在不太好回答,因爲一個人有一個人的情況,程度、愛好都不盡相同,很難有共同的選擇。在這裏,我衹能談談可能對多數人比較適宜的一般性方案。 談到這一問題,需要首先大致瞭解一下中國古代史書的主要形式。 中國古代最早出現的歷史紀事體裁,應該是按照年月順序載錄大事的“編年體”史書,著名的《春秋》,就是春秋時期魯國的編年體史書,這也是現存年代最早的中國古代史籍。另外,還有西晉時期在今河南汲縣出土的所謂《竹書紀年》,是戰國時期魏國的編年體史書。這種史書,後來最有名的,是北宋司馬光撰著的《資治通鑒》。

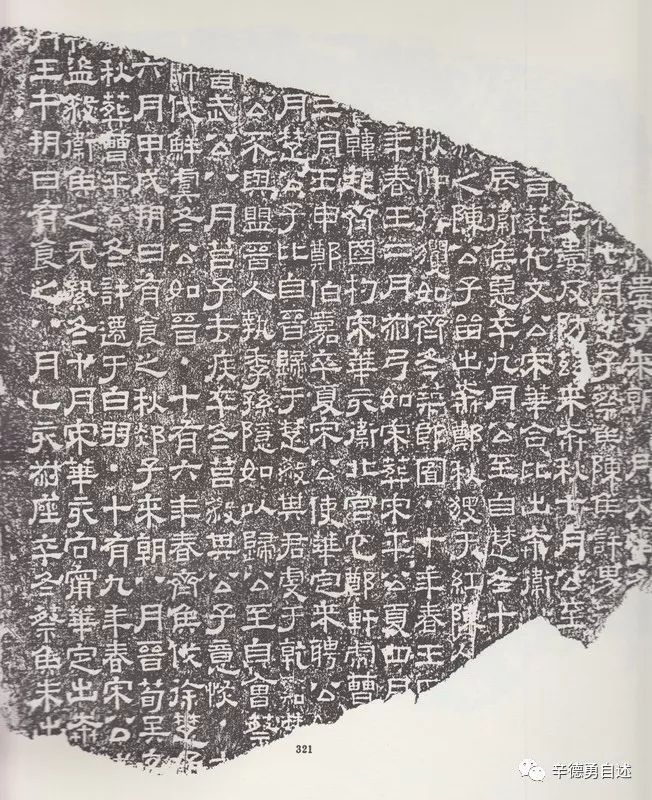

東漢熹平石經 《春秋》殘石拓片 (據馬衡《漢石經集存》) 從本質上講,歷史學是研究人類活動時間屬性的科學,而編年體史書是嚴格按照事件發生的時間順序編著的,因而也可以說編年體史書是最符合歷史學本質的史書體裁。也正是基於這一點,很多學者主張優先閱讀編年體史書,特別是讀編年體史書的傑出代表《資治通鑒》。 關於這一點,我是不大讚成的,這不僅是針對像各位這樣的歷史愛好者,即使是歷史系的學生,即使是專業的歷史學研究人員,也是這樣。 爲什麼呢?像《春秋》這樣地道的早期編年體史書,內容太簡略,衹是個大綱,衹有骨頭沒有肉,看不到多少誘人的東西。所謂“誘人”,是講引人入勝,要有“故事性”,這纔豐滿,這纔好看。因爲真實的歷史,一直是、而且永遠是充滿“故事性”的,乾癟的編年大綱,不僅普通讀者看着難受,專家也看不到歷史事件和歷史人物的各個側面,這樣認識到的歷史,必然是非常片面的。 其實正因爲這種編年體的史書太乾癟,於是有了給《春秋》添肉的《左傳》。在座的各位要是在中學教科書裏讀到過早期史書的片段,那十有八九會是《左傳》。因爲《左傳》的內容要比《春秋》本文豐富得多,也生動得多,單純就某一片段來說,都是很好看的。

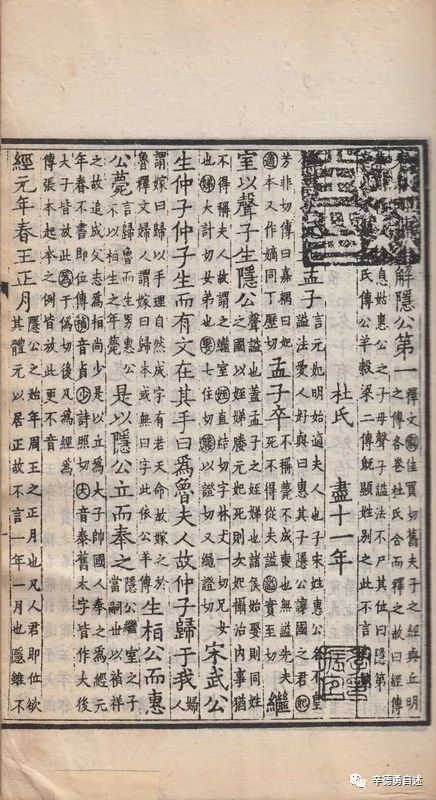

《四部叢刊初編》 影印宋刻巾箱本 《春秋經傳集解》 (即《左傳》注) 北宋時期大政治家司馬光撰著的《資治通鑒》,就是繼承的《左傳》這一傳統,而且在內容的豐富性上,還遠遠超逸於《左傳》。不過豐腴倒是相當豐腴了,但也不是變骨感爲肉感它就好看了,說不定看起來會更不舒服。不舒服在哪裏呢?與《春秋》和《竹書紀年》相比,《通鑒》的紀事,因爲繼承並發揚了《左傳》的寫法,有很多很多細節,這是它看起來“很美”的地方,但細節多了,也出現了很多細節互不連貫的問題。 這是因爲一件大事的發生,從其萌生、開始到結束,總是要有一個過程的,這就意味着要瀝瀝拉拉地經歷很長一段時間,不是當天記一筆就完了的,清朝修《四庫全書》時,評價其這一特點說:“一事而隔越數卷,首尾難稽。”(《四庫全書總目》卷四九“通鑒紀事本末”條)在另一方面,由於紀事內容比較豐富,《通鑒》同一時間點上,另外還要記述其他很多事項,這樣就要在同一時間沒記述很多事情的一些零星碎片,這些碎片之間,在橫向上又不都是具有對應的關係,甚至有很多碎片是天差地別毫無關係的另一碼事,這就愈加增強了查看某一事件前後演進過程的難度。 大家想一想,就會明白,這種看起來好像很嚴整的書,實際讀起來會有多亂:看到後邊的結果時,早望了前邊的起因了,更聯繫不起來中間渙散的複雜過程,它絕不像你在中學教科書中讀到的統一時間點上片段那樣清晰。即使是專家爲了研究某方面的問題而不得不讀,也得咬着牙、皱着眉頭苦讀,誰要說通讀《資治通鑒》會讀得津津有味,那我真要配合得五體投地了。——這一定是志向崇高遠大的真學者,不像我,讀書主要是因爲這事儿讓我很快樂,讀起來很好玩兒。 不過《資治通鑒》確實是一部高水平的史學著作,其紀事上承《春秋》,始於戰國韓、魏、趙三家分晉,下迄五代末年,以政治史爲中心,在經過系統的梳理考訂之後,載錄了這麼長一個時段的歷史發展脈絡,而這一段歷史,恰恰是我們學習中國古代歷史知識時,最適合首先切入的(戰國以前的史事,文獻記載太簡略,很多問題,都很模糊,初學會遇到太多的困惑,而宋代以後,則文獻記載頭緒太多,過於紛亂,所以先從戰國至五代這一段開始學習是比較適宜的),政治史也是我們學習所有歷史知識最重要、也最引人入勝的基本內容,所以,若是拋開其編著形式不談,《資治通鑒》的內容,總的來說,還是非常適合我們各位閱讀的,適合作爲瞭解中國古代歷史的基本典籍。 聽我這樣翻來覆去地這樣說,各位一定充滿困惑:到底是該讀《通鑒》、還是不該讀《通鑒》呢?我的意見是該讀,但要換個法子來讀,這就是我們不直接讀《通鑒》原書,而是去讀根據《通鑒》改編的《通鑒紀事本末》。

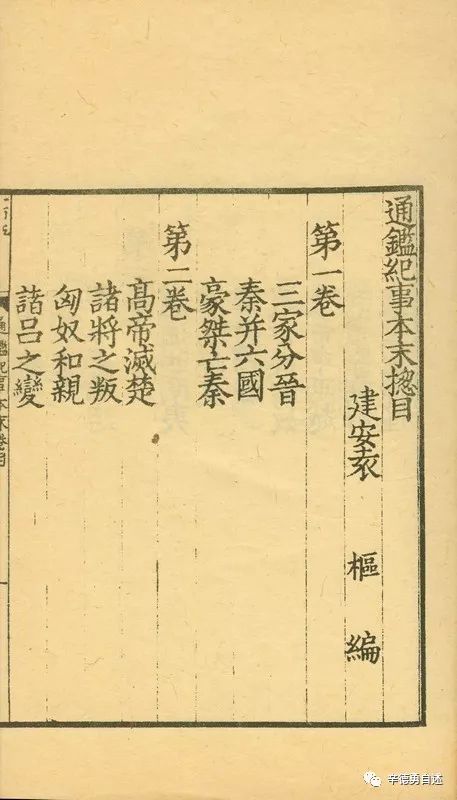

《四部叢刊初編》 影印宋刊大字本 《通鑒紀事本末》 這部書是由南宋時人袁樞編著的,他從《通鑒》記述的史事中,選出一些重大問題作爲專題,把與此相關的記載,匯聚到每一個專題之下。例如,其開篇第一卷的三個專題分別是“三家分晉”、“秦并六國”和“豪傑亡秦”,第二卷的七個專題分別是“高帝滅楚”、“諸將之叛”、“匈奴和親”、“諸呂之變”、“南粵稱藩”、“七國之叛”和“梁孝王驕恣”,每一個專題講的是什麼事兒,皆一目瞭然。如此一來,一件事,便原原本本,有始有末,故稱“紀事本末”。我的老師黃永年先生講,他當年上高中二年級時隨呂思勉先生讀書時,試讀《通鑑》而畏其繁難,於是就改讀《通鑑紀事本末》,讀起來感覺像看《三國演義》之類章回小說一樣津津有味,足以說明這部《通鑑紀事本末》要比《通鑒》原書更適宜初讀史書者閱覽。 清朝的四庫館臣,對袁樞此書評價甚高,稱譽這樣的體例“實前古之所未見也”(《四庫全書總目》卷四九“通鑒紀事本末”條)。這種說法,實際上不盡妥當,清華大學近年收藏的戰國竹書《繫年》以及《越公其事》等,就與這種“紀事本末”體頗爲相近。實際上《左傳》能夠編纂成書,也必定要以大量同類的紀事性著述爲基礎。我講所謂“紀事本末”體這一淵源,是想要向各位說明,這樣一種體裁,本來是很適宜載述一些歷史上的大事的。

清華大學藏戰國 竹書《繫年》 (據《清華大學藏戰國竹簡(貳)》) 各位朋友試讀一下,如果很喜歡,在讀過《通鑒紀事本末》之後,在瞭解其他時代的史事時,也可以首先閱讀一些同類的“紀事本末”性著述。譬如,春秋時期的歷史,有清人馬驌的《左傳事緯》(清人高士奇另有《左傳紀事本末》,書名好像和《通鑒紀事本末》更搭,但內容不如馬驌《左傳事緯》高明),明人陳邦瞻的《宋史紀事本末》和《元史紀事本末》,清人李有棠的《遼史紀事本末》和《金史紀事本末》,清人谷應泰的《明史紀事本末》,等等。 在聽到我的介紹之前,我想在座的大多數朋友對《通鑒紀事本末》這本書應該是很陌生的,甚至很多人都是聞所未聞的。這是因爲這部書衹是分門別類地摘錄《通鑒》原文,這樣對歷史研究來說,便沒有獨立的史料價值,因而學者們便輕視它,那些“一本正經”的學者就不會覺得這書有用,更不會向人推薦這部書。當然也另有一些學者,會因爲裝腔作勢而不願意提到,怕因此而被別人看低了自己。 假如不擺什麼架子說實在話,我甚至覺得民國時期蔡東藩先生撰寫的演義體歷史小說《歷代通俗演義》、也就是所謂《二十四史演義》,或許是很多人學習中國古代史較好的入門讀物。當年我讀研究生時,我的老師史念海先生就講過這樣的話,柴德賡先生還專門撰寫一篇文章做過同樣的論述(《蔡東藩及其〈中國歷代演義〉》)。這是因爲蔡東藩的書雖屬小說,但其主體內容卻相當質實,不惟大率不離史實,且作者下筆還頗事斟酌考證之功,可以幫助初學者對歷史大勢有個生動、具體的印象。通過這樣的書先對歷代歷史具備一個大致的輪廓,不僅不會妨礙以後繼續閱讀嚴謹的歷史著作,而且還會對更加深入準確地認識歷史提供重要的幫助,衹要讀者知道自己先前看的是小說,逐漸剔除那些想象編造的成分就是了。 在介紹完《通鑒紀事本末》這部有些“另類”的書之後,我想向大家再推薦人所熟知的兩部書,這就是西漢時期司馬遷撰著的《史記》和東漢時期班固撰著的《漢書》。 《史記》是中國歷史上第一部紀傳體史書,是太史公司馬遷創製了這一體例,並且被班固的《漢書》所繼承,後來成爲官方史書的通用體例,累積形成所謂《二十四史》,並且被稱作“正史”。 所謂“紀傳體”史書,是有皇帝的“本紀”,還有各方面重要的代表性人物的“列傳”(另外或許還有記錄典章制度的“志”和以表格的形式羅列史事的“表”),其中最有創意的是人物列傳,這是前所未有的一種體裁。這種體裁的史書,不僅在傳世文獻中是第一部,而且在累年出土的大量戰國秦漢時期的歷史著述中,此前也沒有見到過第二部。我所以在這裏向各位推薦這部書,首先就是基於這一點。 我們一般所談的“歷史”,是人在時間長河中流動的過程,所以人是歷史的核心,人的命運纔是歷史的實質內容。《史記》等紀傳體史書中的“本紀”,從本質上說,不過是對《春秋》等編年體史書的延續,是編年的大事記,但司馬遷沒有像《左傳》以至《資治通鑒》那樣,把相關的細節和過程,一併列入其中,而是別辟蹊徑,用列傳這種形式,直接把一個個活生生的人推上歷史舞臺的中央,再現歷史活動的具體場景。 人的形象和作用被凸顯出來,故事就生動了,歷史也就好看了;更何況司馬遷還是飽含一腔正義寫的這些人,記述的這些人的事兒。這就是我向各位大力推薦《史記》的一項主要原因。 晚近以來,頗有一些學者,受新的史學觀念影響,以爲《史記》當中有很多生動的細節,都是出自司馬遷的虛構,譬如秦始皇去世後趙高與李斯密謀私立胡亥之事,外人何以知之?故指斥太史公憑想象杜撰其事。近年北京大學入藏的西漢竹書《趙正書》,講到二世皇帝繼位的緣由,與《史記》的記載絕然不同,一派正大光明的景象,愈加增重了世人對《史記》紀事信實性的疑慮。 我認爲,這類懷疑,總的來說,是站不住腳的。司馬遷寫作《史記》的態度是非常嚴謹的,《史記》當中不盡確實的記載當然是有的,但那主要是史料本身造成的問題,而不會是司馬遷有意爲之。文筆生動,並不意味着就一定是出自藝術的創造,因爲生活本身就充滿戲劇性的場景,司馬遷衹不過有那分才能把它如實地描摹了出來而已。像趙高與李斯之間的密謀,因爲他們都是活人,是會向親近的人講的。一傳十,十傳百,就把真相存留下來。在座的稍有一些社會閱歷,就很容易理解這一點。後世的讀者和學者,不能因爲自己文筆拙劣寫不出來,就懷疑太史公衹能胡編亂造。 《史記》和《漢書》雖然都是紀傳體史書,但這兩部書在形式上仍有所區別:即前者是一部跨越不同朝代的“通史”,從黃帝時期一直寫到司馬遷生活的漢武帝時期,給當時的“今上”也寫了本紀是;與此相比,後者是僅寫西漢一代歷史的“斷代史”(實際上包含了西漢末年王莽建立的“新朝”,但班固不承認它,所以衹是像盲腸一樣附在了裏面)。 繼《史記》而生的《漢書》,其西漢前期的內容,承用了很多《史記》的舊文,但總的來說,這部書的面貌已與《史記》有很大不同,其中最重要的差別,是作者班固的思想觀念,是比較純正的儒家,不像《史記》的作者司馬遷那樣,羼雜有很多黃老等流派的思想。這不僅是這兩位史學家個人的思想差異,也反映出西漢中期儒家與東漢時期儒家思想觀念的差異,是中國歷史上的大問題。除了思想觀念之外,司馬遷和班固這兩位大史學家爲人處世的境界,高下的差異,也很明顯,當然司馬遷的一生是重於泰山的,而班固之死,則輕於鴻毛。關於這一點,我剛剛出版的小書《發現燕然山銘》有所論述,感興趣的朋友或可一看。 在寫作方法上,兩書各有特色,很難說哪一部書寫得更好。蘿蔔白菜,各有所愛,朋友們自己喜歡哪一部,就是哪一部好。不過在過去的王朝時代,讀《漢書》的人要比讀《史記》的人更多一些。我想,這主要是由於科舉考試的原因。不僅《漢書》的儒家立場和觀念更符合後世君主統治子民的需要,這部書還完整地記述了看起來好像挺強盛的漢朝的歷史,因而很適合用作出題的素材。這種功利性的驅動力是很強大的,想想今天的高考,大家很容易就明白了。 我在這裏向各位特別推薦這兩部早期的“正史”,除了其撰著時代和所記述的時代都比較早,可以幫助大家從源頭上更好地學習中國古代歷史知識之外,這兩部書還是中國古代文化的重要經典,其作用和意義並不僅僅限止於歷史學領域而已。 前面我已經說過,像呂思勉那樣通讀過《二十四史》的史學家,在他那一代人以來的中國史學界,是獨一無二的。過去文人讀史,大多數人試圖努力做到的,也僅僅是讀完《史記》、《漢書》、《後漢書》和《三國志》這前《四史》而已,但真正能夠讀下來的,往往也衹有《史記》和《漢書》,通讀過前《四史》的人並不很多。與這種情況相伴隨的是,過去文人作詩行文所徵引史書典故,相當一大部分都是出自《史記》和《漢書》,現代漢語裏很多習用的“成語”也是出自於此;同時司馬遷和班固的筆法,也是後世所有文人寫“古文”時競相取法的重要典範。因而,讀讀這兩部史書,對人們豐富自身的整體文化內涵,會有很大助益。我相信,衹要讀過一部分內容之後,你就會有很不一樣的感覺。人的一生,能夠讀的書並不是很多,要讀,就要讀像《史記》和《漢書》這樣最好的書。 不管讀《史記》,還是讀《漢書》,具體讀的時候,各位千萬不必正襟危坐地從頭一一讀起,你先隨便翻翻,喜歡哪一卷,就看哪一卷。看完了這一卷,一定還會想看相關的另一個人的傳記,或是其他類別的篇章。這樣,不知不覺地,用不了多久,你就會讀完《史記》的大多數列傳和一部分本紀。這種紀傳體史書的其他部分,像書(後來的正史多稱作“志”)和表,都不必一定去讀,可以根據你自己的興趣,選着讀。 談到讀《史記》和《漢書》,一定會有很多朋友會問,這兩部名著的版本有很多,我們究竟讀什麼樣的版本好?在這裏,我再強調一下,我建議大家直接讀原本,千萬不要去讀今人的白話注釋本。這兩部書現在最適宜一般閱讀的版本,就是中華書局的正體字點校本。關於這一問題,前幾個月我在接受《中國青年報》的採訪時,談過一些,大家可以參看,在這裏就不再重複了。這篇答記者問,是以《<史記新本校勘>與<史記>的大衆閱讀》爲題,發表在2018年4月13日的《中國青年報》上,另外也已經編入我即將在浙江大學出版社出版的隨筆集《看葉閒語》裏,大家若要參考,等書出版後看我這本小書或許會更方便一些。

文字有删减。感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|