| 引言 对于司马光个人、对于《资治通鉴》,我都没做过专门的研究,只能简单地勾勒一下他生活的那个时代。有关他编撰《资治通鉴》的情形,等下要听尚君老师讲。 司马光于1019年出生,1086年去世,正值宋真宗晚年到哲宗即位初期,这一时段基本上是北宋王朝的前中期。宋代是社会经济、制度建设、科技文化领先于世界的时期;同时也是周边被挤压、内政因循求稳、面临严峻挑战的时期,战略格局与政策应对有诸多问题。学界对这一历史时期有非常不同的认识,对其评价可能是中国历代主要王朝里分歧最为明显的,有很多值得进一步研究的空间。我感觉这个时代可以说是“生于忧患、长于忧患”,王朝的整个发展过程是比较坎坷的。宋朝在经济文化上的辉煌成就与其末日的苍凉形成非常强烈的对比,方方面面都存在需要深入探讨的问题。 一 北宋前中期的政治格局 十世纪至十三世纪是中国历史上北方民族活跃的又一个重要阶段。两宋三百二十年的时间,先后与契丹民族建立的辽、党项民族建立的夏、女真民族建立的金以及蒙古民族建立的大蒙古国(元)并存,始终承受着来自北方民族的强劲压力。宋朝的疆域是中国历代主要王朝中最为狭小的。今天雄安新区的白沟(拒马河)就是当年华北平原的宋辽分界线。宋人当时就有这种说法:“天下大势分为南北。”如果我们把这一时期的南北对峙放在亚欧大陆的视域中观察,我们会看到:被中原王朝视为边缘的地区,在亚欧大陆上其实处于中间地带;契丹族、女真族、蒙古族这些北方民族,恰恰是当时连接南北大陆带、驰骋于东西交通道的核心力量。它们的成熟与发展对宋王朝造成了巨大的压力,也带来了明显的刺激。 就疆域的广度而言,宋初并没有完成真正的“统一”;但是宋代的统治所达到的纵深层面,应该说是其前朝所不能比拟的。戒惕晚唐五代的扰攘,戒惕外部强大的压力,宋朝的内政选择相当谨慎因循。国家治理的基本方略大致两端:一是建立纪纲(制度),二是感召和气(仁政)。宋代的很多记载,尤其章奏、史籍中,都提到这两者的相辅相成关系,这是当时人的治国理念。北宋王朝建立八十年之后,长期积累的内外矛盾愈益突出,改革的呼声逐渐高涨,范仲淹等领袖人物被推举出来,开始推行新政。“庆历新政”的主要纲领目标,是希望“法制有立,纲纪再振”,也就是要回到祖宗朝那样的“理想状态”下。司马光没有机会和范仲淹等人共事,但是他对范仲淹等人十分敬仰、钦佩,认为“范公大贤”。 “庆历新政”进行一年多就中止了,学界通常称之为“夭折”,但是新政“揭示出来的问题并没有解决,一些青年官僚经常讨论国事方针,感觉迟早还是要有改变。当时有所谓“嘉祐四友”之说,指的是王安石、司马光、吕公著和韩维,他们曾是非常亲密的朋友,司马光、王安石彼此之间都怀有钦敬之心。

王安石像 王安石在宋神宗支持下主持“熙宁新法”的时候,已经是“庆历新政”二十五年之后,此时范仲淹已经去世了,他当年的同道,像富弼、欧阳修、韩琦这些大臣都还在,但是他们这个时候都已经超过六十岁了,可谓垂垂老矣,对于国政也有了另外的主张。神宗器重的王安石和司马光都竭诚国事,都观察到当时纲纪隳紊、风俗弊坏等问题,但对于治国理政的路径,应该采取什么样的方略,意见全然不同。 面对内外重重矛盾,王安石秉持“天变不足畏,祖宗不足法,流俗之言不足恤”的“三不足”精神,坚持推动新法;司马光却认为“治天下譬如居室,弊则修之,非大坏不更造也。大坏而更造,非得良匠美材不成”,主张稳健缓进。针对国家财政问题,王安石主张“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费”,开源重于节流;司马光则认为“天地所生货财百物止有此数,不在民间,则在公家”,朝廷所谓“理财”无异于盘剥,对家国民庶并非益事。司马光曾经有书信劝诫王安石,王安石则断然拒绝了司马光的意见。两人自此分道扬镳。宋神宗希望把他们都留在朝廷,但是两个人坚决不同意共事,神宗最终选择了主张变法的王安石。 这一期间司马光身为翰林学士兼侍读学士,在讲筵为神宗讲授《资治通鉴》。时人曾经称道说:“司马公,所谓‘惟大人能格君心之非’者,以御史大夫、谏大夫执法殿中、劝讲经幄用,则前无古人矣。”从《司马光日记》和《手录》里可以看到,神宗经常征询司马光对于政事的意见,司马光对神宗的态度也坦率诚恳。其后,司马光未接受枢密副使任命,曾经以端明殿学士出知永兴军。后来到洛阳,开始专心致志地修撰《资治通鉴》,一去十五年。元丰八年(1085)宋神宗去世,哲宗继位,政权掌握在太皇太后高氏的手里,倾向于维护“祖宗之法”的文彦博、司马光、吕公著等人被召回朝廷,政局发生了明显的转折。

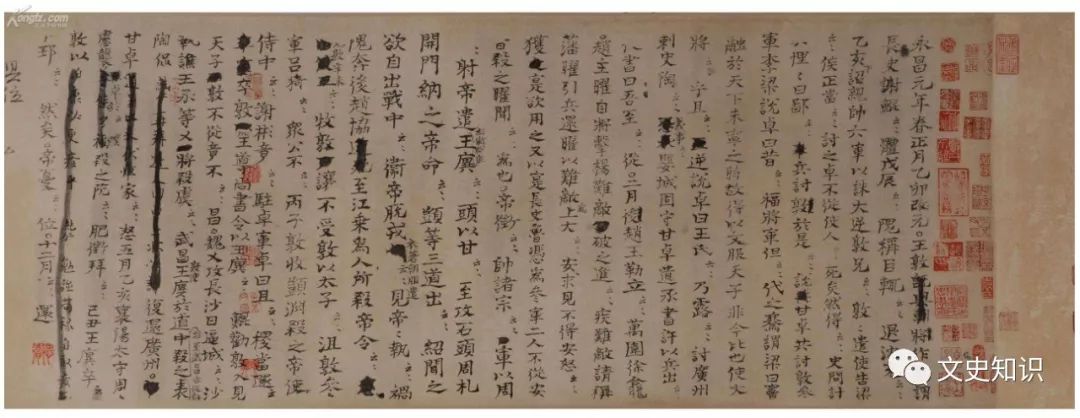

《资治通鉴》手稿(局部)

元祐元年(1086)闰二月,司马光被任命为尚书左仆射兼门下侍郎,就是当时的首相,达到他仕履的巅峰。他回朝后提出的“十科荐士法”等建议,都被陆续采纳,新法也先后废罢。当年四月,王安石去世了。此时司马光身体已经非常不好,无法上朝,但他还是手书致函另外一位宰相吕公著,称“介甫文章、节义过人处甚多,但性不晓事……今方矫其失、革其弊,不幸介甫谢世”,建议“朝廷特宜优加厚礼,以振起浮薄之风”,对王安石有很高的评价,希望朝廷优予追赠。由此可以看出司马光作为政治人物的磊落情怀。 同年九月,司马光去世。之后,北宋政治又有很多波澜和翻覆,包括徽宗时期蔡京等人操弄的“元祐党籍”党同伐异事件,司马光等人被追贬……这些都是司马光的身后事了。司马光离世四十年后,沉溺于“盛世”幻景中的北宋王朝,大厦轰然倒塌。 二 士人文化与“资治”意识 宋代的士人文化与前代有高度关联,特别是中唐以来,经过五代到宋,有延续也有变革,文化特色形成于整体的嬗变背景中。日本学者曾经提出“唐宋变革论”,葛兆光老师也说“唐宋文化的嬗变,在中国文化史上也许是最值得研究的题目之一”。变革涉及很多不同的方面,大体的趋势是走向平民化、世俗化、人文化。 宋代内部的政治环境还算稳定,北宋前中期的文化气氛也相对宽松。在这样的背景之下,士人群体比较活跃,社会充满了活力。这个时期的士人,更加关注“人”本身的发展。由于家世背景的影响逐渐淡出,“寒俊”崭露头角,世代传承的稳定感或者说安全感相应淡化,在这种情况下,彼此之间的交游、人际网络、声气相通,更加为人注重。从地方志里,我们能看到形形色色的士人聚会活动,像九老会、十老会、真率会、耆英会,等等。司马光不仅参加过洛阳耆英会,而且还为耆英会写了序,称之为“风化之本”。耆英会成员信守“序齿不序官”的原则,历代被传为佳话。相传李公麟的《西园雅集图》,也体现出当时的士人名流对于交际聚晤的重视。米芾在《西园雅集图记》中说:“人物秀发,各肖其形,自有林下风味,无一点尘埃之气。”看得出时人心目中的赞赏与追求。 《洛阳耆英会序》手迹(局部)

许多士人通过科举脱颖而出,对于时代体制有高度认同,对“家国”“天下”有强烈的关怀。其中的优秀者以天下为己任,这种责任感集中体现于集体性的忧患意识。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,不仅是范仲淹的高尚情操,像王安石、司马光等人,也都有由当时国家的格局背景所带来的强烈忧患意识。唐末五代的纷扰、北方政权的压力、社会内在的矛盾,在他们心中一直徘徊不去。 宋仁宗后期,王安石给皇帝的章奏中即指出,国家“内则不能无以社稷为忧,外则不能无惧于夷狄,天下之财力日以困穷,而风俗日以衰坏”;司马光也说:“上下一千七百馀年,天下一统者,五百馀年而已。其间时时小有祸乱,不可悉数。”他又在《稽古录》中说:“自古以来,治世至寡,乱世至多,得之甚难,失之甚易也。……可不戒哉!可不慎哉!”熙宁年间,有关变法利弊,他也曾经对宋神宗表示:“臣之所忧,乃在十年之外,非今日也。”“资治”的意识,正是在戒惕忧患、期待治世的大背景下产生的。即便政治上失意之际,他们仍然不放弃自己的治国理念,对于学统、道统仍然有所坚持。 欧阳修是北宋著名史家,他从不讳言内心认知:“史者,国家之典法也。”韩琦也曾经说,修史是要树立“万世法”。这是士大夫集体性的政治责任感。神宗皇帝把司马光进呈的《通志》赐名为《资治通鉴》,事实上司马光本人以史“资治”的意识也是很强的。司马光的“资治”意识,不仅体现在《资治通鉴》中的“臣光曰”,也不仅体现在这一部鸿篇巨制里,应该说,在他的言行举止中,和当时许多士人一样,处处都有体现。 馀论 所谓“资治”,首先是士大夫的自觉意识;如何资治,当然关系到治理者的襟怀、见解、能力等。《邵氏闻见后录》中记载,北宋后期有人跟刘安世说:“三代以下,宰相学术,司马文正一人而已。”刘安世回答说:“学术固也。如宰相之才,可以图回四海者,未敢以为第一。”也就是说,历代宰相中,司马光学术上确实很强,但是作为宰相,才干能力应该能够统驭四海,司马光可能算不上第一等的人才。 司马光是一位注重纪纲、正派端方的人物,为人处事笃实精勤。他的学术指向,在于经世致用;他关心国家盛衰,关注生民休戚,也注意是非细节。他编修《资治通鉴》,不为褒贬好恶所拘,不逢迎不曲解,将严肃的考辨研究引入史学编纂。他不仅关注历史过程,编修《资治通鉴》、撰著《涑水记闻》,也曾编修《书仪》《家范》;他对于礼仪轨范、名分次序、伦理道德的重视,都证明了他毕生关注的重点所在。他心目中的“资治”,意义所及,不只在于政治、军事、国家财政,更在于“理想秩序”的建立。在《资治通鉴》卷一,他就指出:“何谓礼?纪纲是也。何谓分?君臣是也。何谓名?公、侯、卿、大夫是也。”可以说是忧勤惕厉,念兹在兹。 现在可以看到存世的司马光尺牍、手稿,字迹端劲方正。另外,跟他的仕履有关的有:日本熊本县立美术馆收藏了熙宁二年(1069)司马光充史馆修撰告身,台北“故宫博物院”收藏了元祐元年司马光拜左仆射的告身。总体上看,司马光是北宋中期士大夫的典型代表。苏轼称赞司马光“忠信孝友,恭俭正直,出于天性”,“诚心自然,天下信之”。我想这个评价是比较公允的。

作者单位:北京大学历史学系 本文刊于《文史知识》 2020年第2期“特别关注”栏目 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |