|

一、《古杭杂记》的版本与体例《古杭杂记》是元人李有编撰的以南宋史事为题材的作品,今传本分为两个系统。其一源自百卷本《说郛》卷四(以下简称《说郛》本),题署为“《古杭杂记》四卷,元李有,字听贤,庐陵人”,共十九条,各条无标题。关于作者李有,除此一行题署外,别无文献可征。此本在明清两代被广泛传刻、传抄,先后收入《古今说海》《历代小史》《雪窗谈异》《八公游戏丛谈》《重编说郛》《绣谷杂钞》《说林》《学海类编》《逊敏堂丛书》《小渌天丛钞》等多种丛书。其二为《新刊古杭杂记诗集》四卷(以下简称《诗集》本),不题撰人,共四十九条,每条有标题。修《四库全书》时由浙江汪启淑家征得一部抄本,列为存目,该本现藏台湾“国家图书馆”,八行二十字,有翰林院官印。台北故宫又有蓝格旧抄本一部,为原北平图书馆甲库善本,传自晚清翰林夏孙桐藏书,十行二十字。光绪年间,丁丙另得到汲古阁抄本一部,将之与《说郛》本一并收入《武林掌故丛编》,乃成今日通行之本。 从《说郛》本题记可知,陶宗仪所见的《古杭杂记》原书与今存《诗集》本卷数相同,皆为四卷,而检按内容可见,两本互相重合的条目只有三则,即《说郛》本开篇的前三则《一担担》、《天目山崩》、《函首乞和》,它们分别位于《诗集》本的卷一与卷四,格式互有差异(详下)。虽然重合度不高,但《诗集》本的目录中有两段识语,足以说明两个版本间存在同源关系。这两段识语乃自元刊本迻录而来,其一云:“一依庐陵正本”;其二云:“以上系宋朝遗事,一新绣梓,求到续集,陆续出售,与好事君子共之”。首先,如前所示,李有正是庐陵人氏。其次,在识语中书坊表示今存《诗集》乃是一系列关于“宋朝遗事”的出版物的第一帙,此后更有续编。而三则重合的条目集中于《说郛》本卷首,便可说明,陶宗仪很可能是在进行抄撮之时,先从《古杭杂记》的初编中选录了此三则,之后的十六则,当即摘自今已不存的《古杭杂记》后续部分。四库馆臣便发表了这样的看法: 案陶宗仪《说郛》内亦载有是书,题作元李东有撰,然与此本参较,仅首二条相同,余皆互异,未喻其故。观书首标题,殆《古杭杂记》为总名,而诗集为子目,乃其全书之一集,非完帙也。 四卷本《古杭杂记诗集》之所以以“诗集”为题,是因为此书体例乃“杂录南宋逸诗及歌谣等作,各记实事于题下”,很像诗词本事类的著作,四库馆臣即认为其形式摹仿《本事诗》。书中每条大抵举一首或两三首诗词(卷四若干条目只有一联诗或一些对句,末条《射潮箭》则是一段碑铭),侑以一段或几段叙述诗歌本事的文字,叙述文字低一格排,眉目颇清晰。而《说郛》本的编撰形式则与之不同,诗句不是单独列出而是夹插于正文中,与一般的诗话著作类似。且以全书第一则为例: 《古杭杂记》首则“一担担”两本对比 《诗集》本 | 《说郛》本 | 收拾乾坤一担担,上肩容易下肩难,劝君高着擎天手,多少傍人冷眼看。 理宗庚申,贾似道初入相,人作是诗。 | 理宗庚申,贾似道初入相,有人作诗云:收拾乾坤一担担,上肩容易下肩难,劝君高着擎天手,多少傍人冷眼看。 |

这两种版本之间明显存在着改编与被改编的关系。从《诗集》本书名中的“新刊”以及“一依庐陵正本”、“求到续集”的刊语来看,在其之前已经有庐陵本行世,而这个庐陵本的写作格式应当更接近于《说郛》本。理由如下:在《诗集》本的各则内,诗句与叙述文字虽然分开,文气却都一脉贯注。同时,诗句与叙述语的相对位置并不固定,叙述语或在诗前,或在诗后,有的条目记载了不止一首诗,叙述语则与诗句交互错出。偶尔,叙述语中还用“云云”代替诗句。这些迹象似乎指向一种可能性,即《诗集》的编者乃为了醒目的考虑,才将每则中的诗句抽取出来,提行刊刻,相应地也对正文进行了少许改编,随之在书名中增加了“诗集”二字以表示与原编的差异,并在改编过程中有意无意地刊落了原撰者李有的姓名、字里。元末陶宗仪得到的全本《古杭杂记》,大约则是庐陵一系的原本。这一假说也可以解释为何陶宗仪所见的包含了续集的全本共计四卷,而今存仅含原书初集的《诗集》本亦为四卷的问题,盖《诗集》本在进行改编时,顺便重新分割了原书的卷帙。 陶宗仪所见的《古杭杂记》,从书名上看更像一部野史笔记。《说郛》所抄录之十九条目可分为两部分,前十二条皆与诗词有关,与《诗集》本内容相似;后七条则不再包含诗词,仅记载南宋史事。这或许意味着,续出的《古杭杂记》在编刊到某一阶段后转变了体裁,起初仍是诗话,后来则变为史料笔记。实际上,虽然《古杭杂记》最初的部分是以诗话的面貌出现的,但是从一开始,编者的兴趣便更侧重于历史而非诗歌。四库馆臣将此书著录于小说家类,而非诗文评类,也许便是读出了书中对于历史故事的特别关切。书中多数条目记载的并非是诗歌背后的个人琐事,相反,大都与朝廷政治关连,如御制诗、政治美刺诗,许多诗歌直接反映了理度两朝的政治历史事件。对读者而言,可借由阅读诗词而阅读南宋的史事、掌故。尤其可注意的是,编者亦常在叙述语中发表褒贬的意见,这些议论皆非率尔操觚的闲言,往往既有鲜明的观点,又饶有意味,例如: 姚勉为状元,常作是词,用六更事。昔宋太祖以庚申即位,后有五庚之说。五庚渐周,禁中忌打五更鼓,遂作六更。前辈歌诗闲有言六更者。理宗宝佑癸丑临轩勉作,大魁赋此,然则五更既可加为六更,六更之尽不可复加欤?(卷一《六更鼓》) 西湖苏堤上有三贤堂,杭人奉祠白香山、林和靖、苏东坡之所。稼轩辛幼安帅越时,刘改之寓西湖上,稼轩送以酒物,就招其过越,值雨,改之不果去,答以《沁园春》。后人谓改之此词与一大鬼说话,谓三贤皆诗仙,改之心慕乎三贤,是亦精神之感召,故心声不觉如是之发尔。不然,孔子梦周公亦可谓之与鬼说话乎?(卷一《与鬼说话》) 孔门弟子具称夫子以字。自唐以来,诗人多立号,后人尊之而称其号。二三十年来,虽贫儒下士以一斋一轩自名者,人辄以为道号而称之,况一命以上者乎?有题于旅壁者,乃草茅之言,似亦当理云。(卷三《道号》) 此类论说皆可谓得风人之旨,文笔也非常老练,绝非一般书坊作品雇佣下层写手随意敷衍者可比。《诗集》之外续出的部分,对政治的关切仍然一以贯之。《说郛》本的前十二条中,讽刺了袁樵卖酒、贾似道推排田亩等事件;后七条脱离了诗话体裁的笔记,也无涉委巷丛谈,而俱为朝政、礼法、风俗之事,持论颇为严正,既批判社会道德,又指斥史弥远、贾似道等权相。可见无论体例如何,《古杭杂记》的编者李有都是本着著史的态度精心结撰此书,而最能体现此书史的性质的莫过于《诗集》本卷三《上马裙泪妆》一条:

理宗朝宫中系前后掩裙,名曰上马裙,又故以粉点于眼角,名曰泪妆,四方效颦,其亦过北之谶乎?古云: 宫中好高髻,四方高一尺。宫中好广眉,四方且半额。

此处叙述理宗朝故事,诗歌却用汉代《城中谣》,显然,本则的主旨并不在于诗,作者意在评论历史,而诗话之形式完全成了一个幌子。

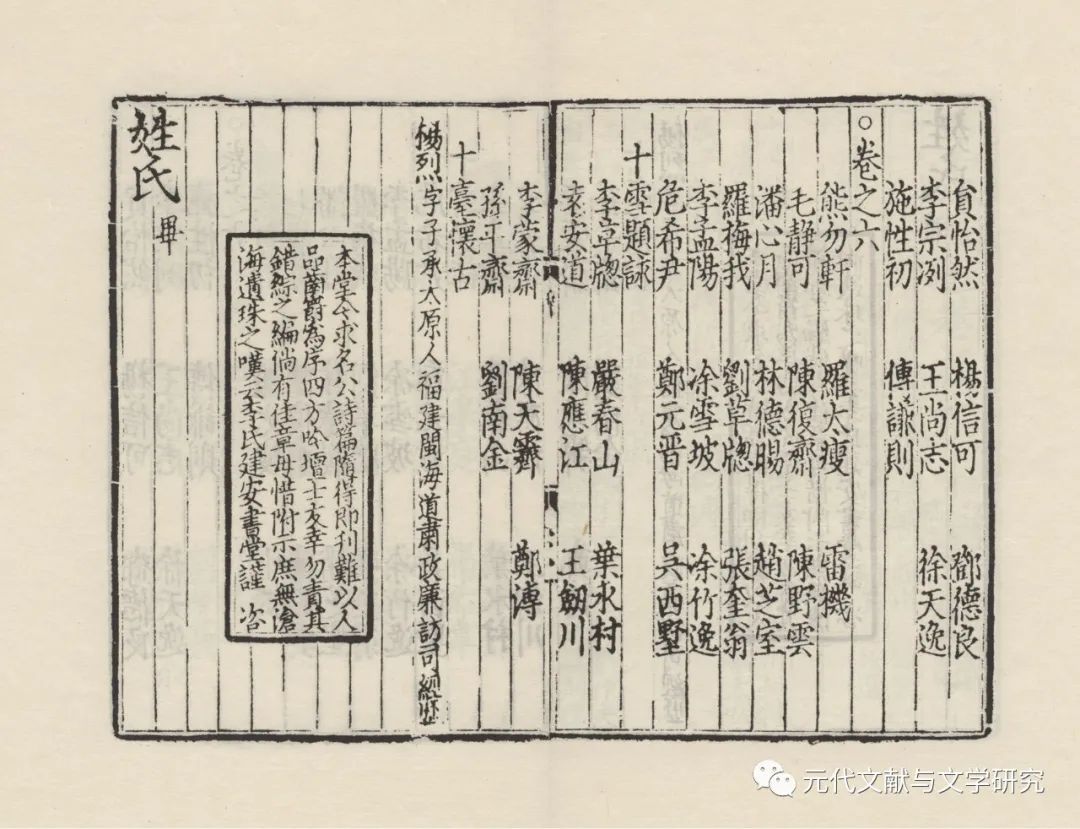

《古杭杂记诗集》武林往哲遗著本

二、《古杭杂记》与太学生《古杭杂记》亦有一些条目记士林和民间的故事,如卷三《西湖柳》,记女子为士人殉情事,近似传奇小说。此外一个重要主题则是关于太学生的种种逸事。《诗集》本关于太学的条目有《太学前廊别厨》、《归美》、《养鸽》、《李瓘挂冠》、《无故犯罚》、《朱圈题名》、《函首乞和》、《善对》、《代言之失》共九则,占全书将近五分之一。《说郛》本又有“郑文妻词”、“易祓”、“萧轸”三则,也与太学生有关。四库馆臣评论此书“多理宗、度宗时嘲笑之词”,所谓“嘲笑”盖有两重含义,一则指对于朝政、奸臣的讽刺诗,例如书中数条讥嘲贾似道的故事;一则指带有谐谑性质的条目,关于太学生的若干逸事便是如此。例如《太学前廊别厨》一条:

太学旧例,职事颇侵诸斋食。盖由厨子辈观望,欲以献勤,是致诸斋食味不丰,有士人作俚语以戏前廊云: 尀耐前廊烝拯正职,减我外厨乘脤盛食,教人没个轻顷磬吃,愿得天雷俜品并霹。

又如《无故犯罚》一条: 率履斋生一夕集饮,一人歌唱声喧,直宿李官闻知,令甲头取问。直日供以读书声高,非唱歌也。又令供读书声高人姓名,时同集者俱有校定,偶一同舍在富阳县就馆,未有校定,遂以其姓名供上,后果遭罚。同舍戏作诗曰:

书读富阳县,声喧率履斋。闭门屋里坐,祸从天上来。

这些有趣的逸闻说明编者接触到不少关于太学生的一手资料。此外若“郑文妻词”一则云:“此词为同舍见者传播,酒楼妓馆皆歌之,以为欧阳永叔词,非也。”也可以看出编者对于太学生群体有相当亲切的了解。 戴表元《送曹士弘序》记载了庐陵人与南宋杭州太学、京学的密切关系:

岁壬戌,余初游武林,识庐陵欧阳公权先生于秘书之署。其人清纯简重,虽居蓬莱道山间,而布袍蔬食之气,郁郁然见于眉睫。余时年少自衒饰,每从其所归,未尝不发惭面汗也。以杭学博士弟子,识拜刘先生会孟。会孟亦居庐陵,其人英爽峭迈,下笔造次数千言不休,而蹑之无复近世轨迹。至于清谈滑稽,四面锋接,一时听之,略与李谪仙人何远。然举足不忘欧阳先生,十有八九语称吾师。当是时,欧阳先生以迂废,高卧里巷不出。余受刘公之爱,于文字间特厚。未几刘公亦归。而余年长,四方之游从日以泛滥,其士大夫自庐陵来而喜与余交者,则以二先生之故焉。最后入太学。太学之徒庐陵为多,余一皆识之。大抵其人之恢中强项、敦志业而好洁修者,欧阳公之教也;其人之英资高裁、多风声而精体要者,刘公之法也。

戴表元初为京学即临安府学生员,而刘辰翁于咸淳元年(1265)为京学教授,故二人为师生关系。南宋京学吸纳外地游士,“凡着籍其间,得以类申补太学诸生,人以比古之外靡”。戴表元大约也借由此途于咸淳五年(1269)升入太学,于是又发现太学中麇集着众多庐陵士子。欧阳守道、刘辰翁等庐陵名公在杭州成为侨寓乡党的领袖,庐陵人也通过太学与京学在杭州社会中占有一席之地。 到元初,太学虽然已为陈迹,但师生之间的联系仍然得到延续。汪元量行脚至庐陵,便特意拜会了太学旧友。他与赵文曾为同舍生,寄诗云:“六馆风流不可寻,形骸土木泪痕深。有时咄咄空书字,俗子宁知我辈心。”刘辰翁之子刘将孙为汪元量赋《西湖棹歌》十首,其中也写到太学今昔景象:“春燕弟子头船棝,三学诸斋日日争。宝佑坊街无角伎,西湖书院有书生。”而在杭州,故宋太学、京学生群体更加活跃。南宋投降时,元军主帅伯颜命令“学中要拣秀才人”,将一百名左右的三学生员掳到北方,道途亡死者众,至京仅四十六人,两年后得官南还的止剩十八人,都回到了江浙境内,有人还被授予了杭州教职。多数三学生员则躲过一劫,学废士散,有的人就此归乡,但也有不少人选择留在了杭州。据郑元祐记载,内附之初,游显为江浙行省平章来杭,“时三学诸生困甚,公出,必拥遏叫呼曰:‘平章今日饿杀秀才也。’”可见逗留者为数不少。在元初杭城的文人群体内,许多名士拥有故宋学校背景,如诗坛名家浦城人杨载、衢州人吾衍,都出自于定居临安的太学或京学生家族。在月泉吟社中拔得头筹的福建人连文凤,也是由京学入太学的生员,他在元初的杭州度过余生,与同学刘汝钧、丁强父等人保持着往来。至元二十三年(1286),连文凤、刘汝钧等太学舍友还发起了祭奠徐应镳的活动:

丙子二月二十八日,迫太学生上道北行有日。经德斋徐君应镳字巨翁,三衢人,为文祭告土神,携三子登楼纵火自焚,不克,乃自沈公厨之井。长男琦,二十一;次男崧,十一;女元娘,九岁;同溺死。后十年丙戌,三山刘汝钧君鼎、连文凤伯正率同舍举四丧,焚而葬于南山栖云兰若之原,私谥曰正节先生。

这是方回对此次事件的记录,方回在咸淳年间曾任太学博士,故以教师身份受邀参与此事。同祭者还有林景熙、何梦桂等太学同舍生(何梦桂还曾担任太学录之职),各有诗文纪念此事。这次义举是一场太学师生的集体行动,显示了亡国后的十年间,学校这一关系网仍然发挥着相当大的作用。 不少故宋太学生对学校怀有深厚感情,例如福建人叶福孙,入元后便孤身寓杭,终老于太学故址之侧。有许多人乐于谈论太学故事,乃至整理太学文献。戴表元记述故太学生杨鹏举云:“余为咸淳诸生时,杨鹏举去太学久矣。然以乡里前后辈,见余辄说太学不休口。此其天资笃厚,绸缪旧故,岂如他人朝游暮忘、若逆旅相逢之为哉?去仕各二十年,始以所编《太学登科题名》示余。”林景熙为周元龟作墓志铭,嫌行状所载有阙,于是奋笔补充了两件史事,一件为太学六士,一件为推排公田,正是对于宋末太学生群体而言感触最深的政治事件。可见留杭的太学、京学生们积极地讲述与传播着自己的历史记忆,因此,《古杭杂记》的庐陵编者不难从他们的社交场中得到这些原始材料,这样的推测虽然尚无绝对严密的论据,但应当不失为合乎情理的解释。

《皇元风雅后集》元刻本

本文原载于《中北大学学报》2019年第2期。为便于阅读,删去其中注释。感谢作者授权发布。 作者介绍:石勖言,北京师范大学文学院在读博士生。 |