三、《古杭杂记》与庐陵采诗之风除了关于太学的佚闻以外,《古杭杂记》的主体内容仍然是有关杭州的“宋朝遗事”,庐陵书坊究竟是如何得到这些史料的呢?显然,庐陵与杭州之间存在着一个文化交流的渠道,这不禁使人联想到元代庐陵地区的另一个令人注目的文化现象,即“采诗”之风。 所谓“采诗”,就是收集各地诗人的诗作,将其编定成书的行为。这一行为的原型可以追溯到先秦时期的采诗官与《诗经》,但是元代的采诗活动性质已然大为不同,纯粹是一种民间活动,并主要兴盛于江西地区,江西内部又以吉安路即庐陵为尤盛。元初的庐陵人赵文便说:“今采诗者遍天下”,刘将孙也说:“近年不独诗盛,采诗者亦项背相望。”这一现象已经引起许多学者关注,杜春雷、杨匡和、黄二宁、史洪权等先生各有论文,对相关事实进行了较为充分的梳理。元人采诗的方法,主要是走访各地大小诗家,向他们索要作品。如安成(即吉安路安福州)彭丙翁、胡复初二人出门采诗,首先便来到吉安府城拜访当地诗坛领袖刘辰翁,刘辰翁“一见,喜其质可深造,繇是倾囷倒廪以付之”。另一种方法是从诗集中选录作品,如傅若金《邓林樵唱序》写道:“庐陵邓彧之,尝采诗至岳阳,得临湘邓舜裳所著集曰《邓林樵唱》者,来长沙以示余。”可见采诗人不仅征求零散诗作,还会以整部诗集为单位进行采访。第三种方法是从各种文献载体上搜辑逸佚,例如抄录题壁作品。刘将孙便曾向一位采诗人提出如下建议:“往先君子尝见教云:‘少时京华道中,爱观壁间留题,亦有佳处。玉山旅邸有题一词者,中两语云:“如许凉宵无可恨,恨只恨故人头白。”洎再过,则失其壁矣。’……念哉,学中,虽壁间者,且不可失也。”总之,江西采诗人力图通过种种手段,几欲将天下诗歌网罗无遗。风气流行之下,采访的对象进而越出诗的范畴,也有人开始采词。刘将孙便曾为萧学中、饶克明两位采词人作序,其中写道:“年来采诗多,未有及词者”,可见采诗之文体扩展的次序。萧、饶两人所采的词集今虽不存,但现存《精选名儒草堂诗余》一书,即为“庐陵凤林书院”所辑,有大德刻本存世,值得参考。此外又出现了采文者,如庐陵人刘岳申的友人刘孟怀便曾周游四方访求诗文,编为《崇雅》一集,其采访重点是宋代讲学家一派的文章。《崇雅》集虽然也已亡佚,但今存安福人周南瑞的《天下同文集》,也可视为同类的标本。 为什么江西地区会形成采诗(词、文)的风气?上引四家文章都尝试给出了一些解释。杜春雷、杨匡和、黄二宁三位学者的思路比较接近,概括言之,从背景上说,是因为江西地区文化自古发达,诗坛创作繁荣,士人有较强的文化担当意识,并且崇尚游历,士人领袖也鼓励采诗活动,等等;从目的上说,采诗一是为了保存文献,二是为了相互交流增进诗艺。这些说法确有一定道理,但仍存在许多疑问。江西诚然拥有丰厚的文化底蕴和规模庞大的士人群体,但何以文化的兴盛会表现为采诗的活跃?其次,保存文献与交流诗艺的确可以成为采诗的动机,但仅凭这些因素无法解释为什么采诗活动独盛于江西的事实。江南其他地域的士人也不乏文化担当、文学交流意识,但采诗者的数量却远不及江西。因此,上述理由尚欠缺充分的说服力。除了以上解释外,黄文还提及“元代还存在采诗功利化的现象,将采诗作为求仕干谒、售诗谋利的手段”,但只是附带论及。而史洪权则在此思路上有所推进,他将采诗者分为“江湖采诗邀利者”“有意千载之事者”两类,其依据是揭傒斯《与太虚书》,揭傒斯在此书中向友人介绍来自江西进贤的采诗人杨显民: 进贤杨显民,其兄弟叔侄皆爱吟,且愿得当世作者之诗,刻而传之。而先生之作,企慕已久,望尽取得意而可传者,并录而归,幸勿以江湖采诗邀利者视之。此公实有意千载之事者,非其人者,决不与兹列者也。 史文据此并举出若干例证认为,元代有一种“出于职业的需要”的采诗者,旨在邀名求利,借采诗结交达官权贵与文坛豪隽;同时有另一种采诗者,其动机带有鲜明的文学色彩,旨在以诗存人、互通诗艺,抑或借采诗替本地诗学张目。 史先生的这一区分无疑是有益的,而立论则较为谨慎。实际上,揭傒斯的言论清楚地说明了一件事实,即认真严肃的采诗者实属凤毛麟角。尽管文坛名公们赠予采诗者的诗文多将他们比作先秦采诗官,似乎其目的主要是观风俗、察民情,但这只能是一种修饰的话语,因为这在元代没有任何现实意义。如果采诗的主导目的是纯文学的,恐怕也很难形成一种社会现象。所以,江西采诗之风的社会根源,总体而言应该归因于利益驱动。所有采诗活动的最后一步都是刊刻。如吴澄《诗珠照乘序》云:“庐陵郭友仁,穷闾之士也,以采诗自名而行四方。诗有可取,必采以去,锓之木而传之人,俾作诗者之姓名炳炳辉辉,耀于一时。”虞集《葛生新采蜀诗序》叙述葛生:“遂溯三峡,至于蜀都而止焉。求名卿大夫、文雅之士,居数年,得诗六百余篇。归庐陵,将刻而传之。”以诗存史、以诗存人的作用,最终都需通过出版得以实现,采诗者在外漂泊可以长达数年,但最终都要回到家乡,将作品锓枣刊行。 因此采诗行为必然要依托于江西特别是庐陵发达的刻书业。刘岳申《云南中庆路儒学新制礼器记》一文虽然与采诗无涉,但很好地反映了庐陵文化事业之影响力: 丙子春,江南方被兵,而云南独于此时落成新宫,始行释奠礼,此岂非天哉。于是五十年,然礼器周陶,岁岁春秋取具有司。廉访副使安公固始议范金,而难其费,始刻《孝经》以摹本市民间,积钞万一千缗。会廉访使汪公寿昌至,是其议,以江西治铸良合古制,白之平章囊嘉岱。合中庆路儒学正孙彬、学录杜余庆,驰驿江西,檄行中书省、廉访司。江西以吉安为尤良,以总管杜公元忠历任宪使,檄公董其事。公被檄,以国家崇明祀怀远人为重,申饬惟谨。而达噜噶齐托果齐,尝宣慰云南,尤喜赞成之。选良工,考古制,为簠、簋、登、铏、爵、玷、尊、勺,凡五佰六十有八,用铜十六石三钧有奇,缗五千六百七十缗有奇。既成,仿古而尤工,以其余财购经史子集以归。公喜形于色,曰:“此庐陵工师之良,典籍之富也。今四方名能文辞可传远者,亦莫如庐陵。”求记以昭示无穷,则相与属笔于刘岳申。既辞弗获,则谂于使者曰:自古圣人皆修文德以来远人,而后世壹之以威武,至有求书籍于中国而不与者。元德如天,远人既来,而省宪大臣知求学校礼器于钱谷甲兵之外,使者知求书籍于礼器之外,吾庐陵太守于簿书期会之间,又知承流宣化于封疆之外,将天地之气藏蓄而不泄,以待今日耶? 云南使者不远万里专程来到庐陵铸造礼器及购买书籍,可见庐陵的对外文化交流颇为兴盛,文化产品行销各地,而书籍正是其中重要品类。庐陵作为江西的出版业中心,经营经史子集各类图书,书籍市场对于诗文选集理应存在一定需求,采诗者们收获的作品也可在此得到便捷的刊刻。 采诗之风的另一个重要成因,诚如黄二宁先生所指出的,是江西人的远游风气。此风之显著,本地与外地士人都有亲历体验,袁桷曾云:“今游之最夥者,莫如江西”,庐陵当地人也认为:“日吾党士之东下者舟相望,所可知者已百许人,何如其多也!”然而,虽然间有批评的声音,但即使是地方士人领袖,也坚定地支持士人游历,如刘将孙在《送倪天全序》中大篇幅地回忆了宋末游士拜谒贵邸的盛况,而后评说道: 浮游湖海,行不赍粮,曳裾趿履,有余以及妻子。江山名胜,无不可乐。犹有立谈白璧一双之叹,犹有堂下一言不知子之恨。摩劘搪激,张为虚声,落落气出公卿大夫上。劫而下之,且有所不满。嗟乎!此道废又二十年矣。后生裹足不敢出丘里,先辈车轮草莽生四角。兴言昔者何可得也。每寤寐嘅叹,何地复歌骊驹,别南浦,送人四方,作游客乎?……当今王公大人,皆魁磊杰特,如黄河泰山,高大深厚。吾闻古称四公子,其宾客立拔卿相,金千镒,车千乘,客之客且结驷轻肥倾邑都,固有朝窭人夕封君者。行矣,大梁之墟,有如夷门生之遁迹焉;冀之北上,有望诸君之墓焉。君振臂而风云合,举袂而名声流。安知史所称游士之遇者,不于君乎见之也? 其《送戴石玉序》亦云: 自孔孟来,士未有不游。或以师友游,或以宾客游,或以学问游,或以才艺游,或以辞华游。二千年才贤特达,未有非以游而合也。 刘将孙所描述的游士,完全是干谒权门之流,在一般社会观念中,这类人是受到轻视的。然而庐陵地方领袖却其极力赞成这样的行为,则可见其地士风、民风如何了。 发达的刻书业与游历风气相结合,于是形成了采诗之风。虞集《葛生新采蜀诗序》云: 吾闻庐陵之文溪,生息繁夥,其俗好远游,不间于稚壮强艾也,特其志尚之不齐,则执业有悬絶者矣。葛生存吾独曰:今天下车书之同,往昔莫及,吾将历观都邑山川之胜,人物文章之美,使东西南北之人得以周悉而互见焉。且夫风物之得以宣通,咏歌之易以传习,则莫盛于诗。缘古者采诗之说而索求焉。 可见行走江湖的庐陵游士从事着各种各样的职业,采诗不过是其中一种。前文提及的采诗人杨显民也是一位游士,曾计划“游秦淮,历齐鲁之墟,过泰山,拜孔林,而迤北至于京师”。他后来归乡隐居,在乡里口碑颇佳,被称为“终不肯一出以干时取誉”,“江南之士渐其泽”。大约他相对于一般采诗人来说,是比较纯粹的文学人,确以保存文献为职志,功利意图没有那么浓厚,所以才受到了揭傒斯的另眼相看。 有时,采集诗文的形式不止是访求,还可以征集,后一种形式的商业特性尤为明显。《山房随笔》记载了一则趣闻: 吉州罗西林集近诗刊,一士囊诗及门,一童横卧枨闑间。良久,唤童起,曰:“将见汝主人,求刊诗。”童曰:“请先与我一观,我以为可,则为公达。”客怪之曰:“汝欲观吾诗,汝必能吟,请赋一诗,当示汝。”童请题,客曰:“但以汝适来睡起搔首意为之。”童即吟曰:“梦跨青鸾上碧虚,不知身世是华胥。起来搔首浑无事,啼鸟一声春雨余。”客骇伏。同入见西林,款之数日,取其菊诗云:“不逐春风桃李妍,秋风收拾短篱边。如何枝上金无数,不与渊明当酒钱。”童子,罗之子也。 罗氏足不出户,外地诗人主动地上门投诗,可见庐陵人几乎将编选诗集做成了一门产业。在今存若干元代庐陵人编选的总集中,能看到不少这样的痕迹。例如周南瑞所编《天下同文集》,目录后有“随有所传录,陆续刊行”的九字刊记,四库馆臣评论道:“其体例与今时庸陋坊本无异。”孙存吾《皇元风雅后集》目录页后也有刊记一则,曰:“本堂今求名公诗篇,随得即刊,难以人品齿爵为序,四方吟坛士友幸勿责其错综之编。倘有佳章,毋惜附示,庶无沧海遗珠之叹云。李氏建安书堂谨咨。”这则广告性质的刊记与《古杭杂记》目录后的识语如出一辙,可知两部书籍的编撰方式大致相近,都是成系列地编刊。而孙存吾《皇元风雅前集》有虞集序,其中提到:“清江傅说卿行四方,得时贤诗甚多,卷帙繁浩。庐陵孙存吾略为诠次,凡数百篇。”卷端则署:“旴江梅谷傅习说卿采集,儒学学正孙存吾如山编类。”《皇元风雅》的两位编者傅习与孙存吾存在着有趣的分工,傅习负责出外访诗,孙存吾则坐镇庐陵负责编定。孙存吾家有“益友书堂”,为范梈、虞集刊刻过诗集,是出版业中老手。 如此源源不断的采诗、集诗、编诗活动,无疑是以逐利为目的的。元末杨维桢在为上海人释安所编《蕉囱律选》时写道:“是集行,则《皇朝风雅》之选于赇者,君子有所不遗。”《皇朝风雅》概即《皇元风雅》,元代以此为名的诗集今存两种,其一即上述傅习、孙存吾所编者,其二乃建阳人蒋易所编。而蒋易所收集的诗作的一大部分,来源于其师杜本的积累。杜本是江西清江人,除《皇元风雅》外自己还采编了《谷音》诗集。此外,采诗人中的傅习、熊思齐等人也都来自清江,足征清江乃庐陵之外另一处采诗者渊薮。总之两种《皇元风雅》都是江西采诗的产物,无论杨维桢在这里指斥的是哪一种,都说明江西采诗业存在“选于赇”的情况。采诗者不仅通过销售诗集获取利润,选诗也可带来直接的收益。采诗活动“以诗存人”的宗旨,并不单纯是历史责任感的体现,看来也是深刻地抓住了中下层文人企图留名的普遍心理。 以上论述已经说明,《古杭杂记》很可能是庐陵采诗之风的产品,而庐陵人李有之所以要编写一部以杭州为题材的作品,一方面自然是因为杭州作为南宋的象征,为读史者所热切关注,另一方面,杭州作为江南第一都会,人物荟萃,号为“东南诗国”,因而也是采诗者的重要目的地。彭丙翁、胡复初出乡采诗时,有人赠诗送行道: 君行为我观海潮,浙江亭下风萧萧。君行为我泛湖月,苏公堤上杨花雪。只今何处不闻诗,南音寥寥君得知。海风吹寒翡翠尾,秋露滴老珊瑚枝。山川光怪岂敢閟,采之采之尽君意。愿君勿学梁昭明,是非未定轻闲情。愿君但似吴季子,四海之风定谁美。马蹄跌宕舆地开,幽燕浩浩风云来。丈夫西游今可矣,前日江南数千里。 显然采诗者的下一站便是杭州。刘将孙《送临川二艾采诗序》也写道:“自此而杭,而金陵,予之欣然跃然为何如哉。”杭州文人也常遇到来自江西的采诗者,如张雨赠庐陵人陈仲诗云:“载酒人稀徒好事,采诗官废失编年。”陈仲不知是不是采诗者,但张雨提及采诗,至少是有意地将庐陵人与采诗联系到了一起。郑元祐居苏州时,与江西采诗人杨季民有往来,记述道:“季民沿江入浙,而遂留于吴者几一年,见人所赋诗一篇一什,辄皆采而录之。”可见杨氏之前也曾在杭州居留过一段时间,以采诗为业。 元代庐陵地区生产的以杭州为题的书籍,除《古杭杂记》外,还有杂史作品《钱塘遗事》。其作者刘一清,在《说郛》中题为“武陵人”,但《钱塘遗事》与《古杭杂记》两书有若干条目互相重合,王瑞来先生即以此作为证据之一,论证刘一清的真实籍贯亦为庐陵。其结论可信与否尚值得进一步讨论,但两书文本的亲缘关系是确凿无疑的。如前文所述,采诗者的采访对象包含了诗、词、文各体作品,那么如果再扩大范围,将掌故逸闻涵盖在内,也应当是顺理成章的。甚而言之,即使并非专门的采诗者,每一位在杭游历的江西人都必然或多或少地参与此地的言论世界,在元初的故都杭州,关于南宋的口头与书面文本正大量流传,士人非常易于接触到各类记忆、言论与史料。因此或许可以做出这样的推断:杭州活跃着一批江西籍游士,他们采集诗文,同时也采集关于南宋的史料、故事,他们将这些资料带回江西,庐陵书坊于是出版了各地文人的诗词文章,也出版了各种史料笔记,而两者混合的形式,便是《古杭杂记》。

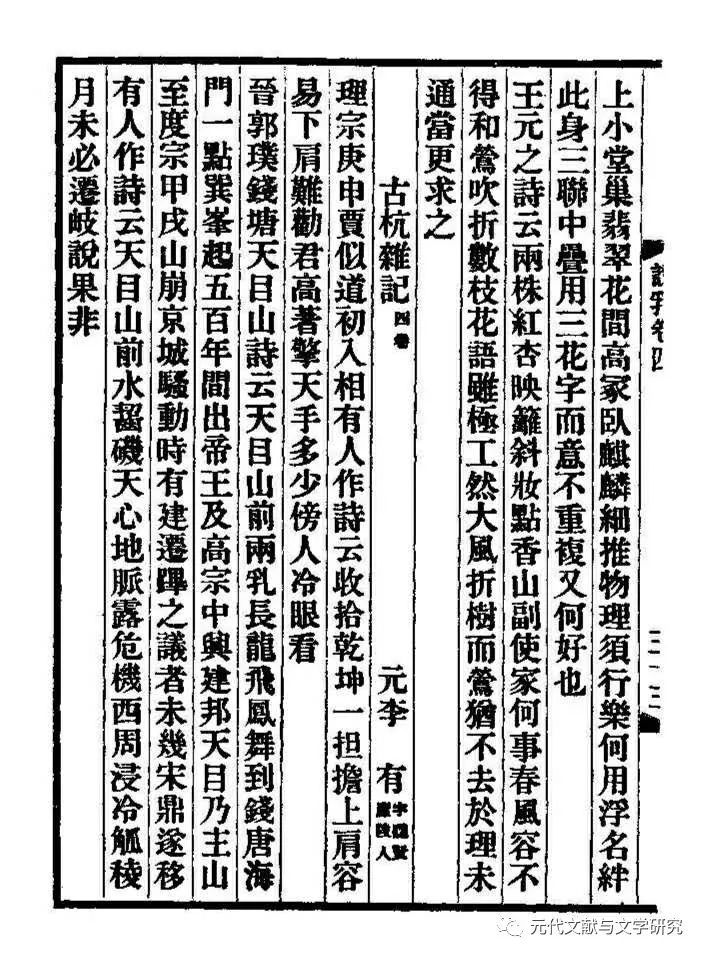

《说郛》卷四 张宗祥校本

四、小结李有作为庐陵人,得以撰写一部以杭州为题材的书,背后反映了庐陵与杭州两地的密切文化交流。两地各为江西与江浙两省的文化中心,大量的流动士人成为它们之间的联络者。从《古杭杂记》这部著作中,我们便可以发现两条重要的联系纽带,即太学生与采诗人。南宋太学吸纳了大量庐陵士人,而元初杭州的太学生群体保存着他们的文化记忆,为著述者提供着采撷的资源。庐陵的商业出版与游历之风相结合,形成了采诗风气,庐陵人主动地访问江南各地,搜集文献,编刊作品。这些人际关系网使得口头文本与书面文本在地域之间传播,于是关于杭州的种种记忆在一千七百里以外的江西庐陵得以结集。《古杭杂记》不仅是一个书籍史的微观案例,也使我们看到元代江南的各个地域是如何组成了活跃的文化共同体,各个地域都在文化格局中扮演着自己的角色。

本文原载于《中北大学学报》2019年第2期 作者介绍:石勖言,北京师范大学文学院在读博士生 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |