吴昌硕的第一个老师,是他的父亲吴辛甲,字中宪,号如川。咸丰辛亥举人,《孝丰县志》有传。曾分取知县,但无意仕途,宁可在家过着耕读的田园生活。在诗词、书法、篆刻等方面均有造诣,这就影响了吴昌硕的一生。著有《半日村诗稿》。

吴氏10岁进私熟读书,直到16岁辍学在家。这位塾师姓潘,但不是后来促他去考秀才的潘芝畦,其名待考。对青年吴昌硕影响颇大的,是同邑的施浴升。他和施酒的婚事,也是施氏介绍的。在《吴昌硕石交集校补》(沙匡世校注)中称:余与孝廉交最深。自始学诗,从受诗法。每成一篇,即以就质”。但因曾与施氏“同肄业西湖二年”,即曾同在俞樾门下,施氏自然不好自己尊大,“故余接孝廉在师友之间”。

吴昌硕一生中,确属师生关系的还有俞樾与吴山。

俞樾,号曲园,浙江德清人,是清末的经学大师。俞氏学问为东南一柱,亦善金石书画。俞氏是曾国藩赏识的一位学者,又是李鸿章的同年进士,在当时名满天下。吴昌硕曾两度前往杭州,就学于俞氏的诂经精舍。

吴山字瘦绿,号铁隐,湖州人,寓菱湖。在《吴昌硕石交集校补》中称:“俊自出所为分、篆、印刻就正,先生颇许可,乃指示瑕疵,并谓篆隶如印泥、画沙,无取形似,俊遂师事焉。

上文所述颜文采、吴云以及“湖州六才子”等,应该说对吴昌硕都有指点之处。尤其金石学如吴云、陆心源,诗文如施朴华,绘画如凌霞等,均有较高水平。但只能属于友朋(包括忘年交)间的切磋,谈不上师徒的关系。类似的关系很多,再列述三家于下:

杨岘,名岘,号庸斋,也是湖州人,咸丰乙卯举人。杨氏为学渊博,专心于汉唐之学问。曾官吴门,以藐视上官而罢,故又号藐翁。吴昌硕很崇杨氏,曾恭跪欲拜为师,杨氏固辞。所以,他和吴仍在师友之间。杨氏说:“师生尊而不亲,兄弟则尤亲矣,一言为定。”尽管如此,吴诗中仍有“藐翁吾先师”之句。

任伯年和吴昌硕的关系,也在师友之间。据王个簃《吴昌硕先生史实订正》:“他们的关系并非师生,一开始就是好友”。任氏“较昌硕先生年长4岁。吴昌硕后来学画也得到蒲作英、胡公寿等人的指点。他与任伯年的交往尤深,经常交谈画理,评点画作。”世间谣传吴氏50岁才从任伯年学画,实大误。《吴昌硕作品集》中,即有30多岁作的梅。

蒲作英和任伯年的情况相仿。西泠印社昔年藏有一幅《竹石图》,上有吴氏题的“蒲师画竹,昌硕补石。”

吴昌硕曾作《怀人诗),以纪念在青壮年时的17位师友,列名于下:金铁老、杨见山、杨香吟、张乳伯、施旭臣、朱六泉、万东园、施石墨、潘瘦羊、汪茶磨、顾茶村、杨南湖、陆恢、裴伯谦、潘硕庭、沈藻卿、毕兆淇。

后来,又作《十二友诗》,收于《缶庐集》及《吴昌硕石交集校补》,列名于下:吴瘦绿、张子祥、胡公寿、凌霞、朱镜清、任伯年、吴菊潭、蒲作英、杨伯润、金瞎牛、金俯将、王竹君。

吴昌硕的父亲辛甲公会治印,耳濡目染,吴昌硕自幼秉承家学就会篆刻。据刘江所著《吴昌硕篆刻艺术研究》:“14岁在私熟念书,书包里经常带着刻印的工具。一遇空闲,就拿出来刻。塾师怕耽误功课,屡加阻止,但他还是偷偷地磨石刻印。”可见,少年吴昌硕对治印的兴趣多么浓厚。这在吴氏所作《西泠印社记》中即有证明:“予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流。”20来岁时的吴昌硕即已自辑作品为《朴巢印谱》。

吴昌硕篆 西泠印社中人 西泠印社藏

清朝时,印人的美称是金石家。当然,印的本身也属金石。而且,要刻好印不但要“印内求印”(即研究历代玺印的衍变与特点),还要“印外求印”,即放眼于各类金石文字,从中汲取素养。吴昌硕的一生,和许多金石家有过交往,从浙江的颜文采、陆心源、凌霞、高邕之、吴云、杨岘到江苏的吴大激、潘祖荫、沈石友等。他们的藏品,并与其切磋,都对吴昌硕的书法、篆刻艺术有很大的促进。

吴昌硕的印艺既有部分来源于书法,又不同于书法。许多地方,其印艺超过书法。在他一生中,常为一些长辈或朋友刻印,在赠受者都认为是珍贵的礼品。据说他本人认为:人说我善作画,其实我的书法比画好,而我的篆刻更胜于书法。

从“印内求印”论,他的“规秦摹汉”自不必说;对浙派诸家自丁敬至赵之谦的研究,也很重要;偶而,还受《飞鸿堂印谱》之类的影响。从“印外求印”论,如其友葛昌楹所说:“凡周秦古玺、石鼓、铜盘,洎夫泥封、瓦甓、镜缶、碑碣与古金石之有文字资料考证者,莫不精研其诣趣,融合其神理。”因而,造就一种独创的高古、雄浑、苍茫、强劲的印风。

钱君匋副社长在《略论吴昌硕》中称:“昌老治印,从陈曼生处得纵横爽利之气;从吴让之处得舒展流丽,圆转婉约之趣;取邓石如的劲挺园润,浑穆超越;取封泥、匋瓦的简练;加上石鼓文的陶治。百川入海,自开生面。体貌厚重,以气取势。因势传神的风格,影响中日两国印学。‘自我作古空群雄’不是自我标榜,而是客观的自我评价。自吴派印学风行之后,妍柔光洁的刻法便不为人所喜,壮美风格代替了华美与素美的境地。”

吴昌硕既精通印内、印外的各种篆字,书法上又有如此高超的境界反映在印章的字法自然精妙。他又是个著名的画家,以画面的章法和印章的章法融合贯通,求其“虚实相生,疏密有致”,这是他在印章章法上的特点。他是用“钝刀硬入”的,刀较大而少磨,全凭腕力而不靠利锷。刀刃入石不深,求其自然崩落而造成细微斑驳的古趣。又恐过于锋芝毕露,有时参以在鞋底上磨的“做”法。

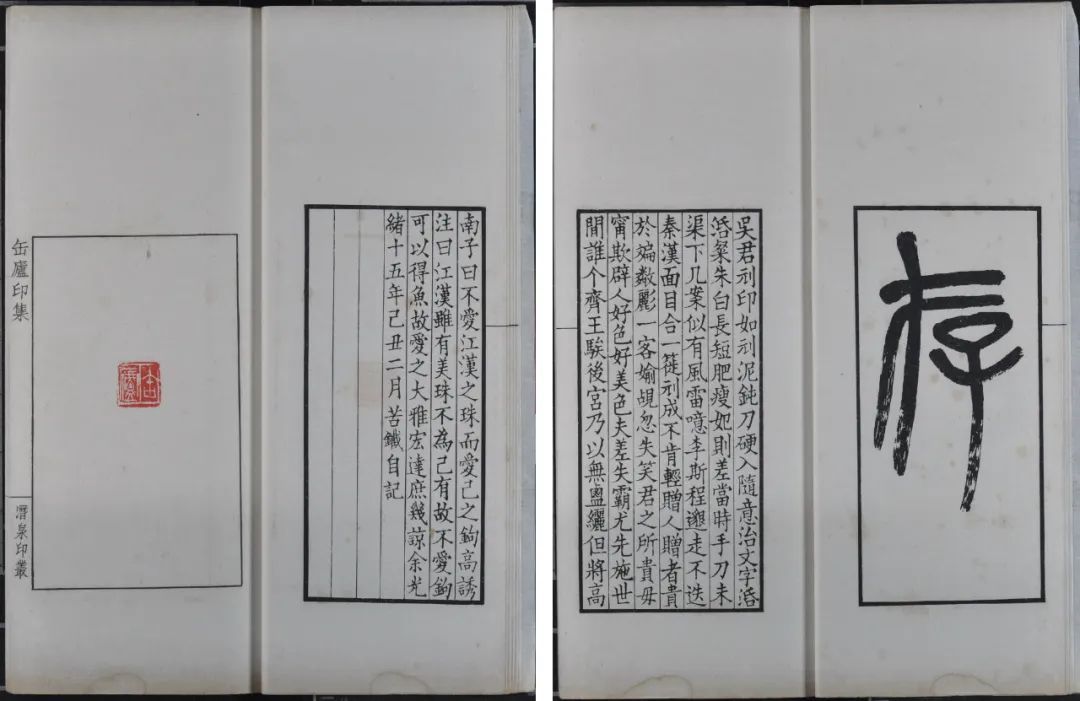

他最早的印谱是《朴巢印存》,收集22岁至27岁间的作品,其次是《苍石斋篆印》,系1874年辑成。第三是《篆云轩印存》,1879年辑成。第四是《铁函山馆印存),1881年辑成。正式出版的第一种,是光绪九年(1883)的《削觚庐印存》,有二册本、四册本两种。较大型者则是《缶庐印存》,初集四册于1889年锌版拓印;二集四册,于1900年出版;三四集亦各四册,于1914年出版。这四集印谱,是吴氏70岁以前亲自审订的精品集。除国内出版外,还有日本和韩国的版本,总数约50种。

吴昌硕辑 《缶庐印存》 西泠印社藏

吴昌硕的书法,以篆文为主。其中,又以石鼓文最为有名。《吴昌硕临石鼓文》有1986年西泠印社本与1987年台湾高雄大众书局本两种,为其最主要的书法作品集。

他数十年如一日孜孜于石鼓文的书写,其风格则有个渐变的过程。他早期的石鼓文作品,极似原拓,形神兼备,体态较方正,笔法较端凝。大约在60岁前后,他写的石鼓文渐出新意,逐渐有自己的面目。在结体上,自方变为长方;而且讲求气势,有右高左低之动感。这种变化,韩师登安称之为“努肩伸腿”。回过头来再看原来的石鼓文,就感到端庄有余而气势、活力不够了。光是体态变还不够,他更在用笔上加以霸悍、豪放的灵魂,使整幅作品恣肆灿烂,气势宏伟。或许有人会说:“这岂不是不像原来的石鼓了?”其实,艺术的最高境界往往就在于像与不像之间,就在于“遗貌取神”,就在于个性的突出。所以,众口一词地认为吴昌硕晚年写的“石鼓”是大大成功的。

石鼓以外,小篆、《散氏盘》和《乙卯鼎》等也是常写的篆书。

隶书以临各种汉碑的功底为最深,如《嵩山石刻)《张迁碑》《石门颂》《汉祀三公山碑》等。所以,他的隶书汇合诸碑,参以己意,境界超脱,笔力雄浑。偶然隶兼篆意,但绝少见到波磔开张如“曹全碑”者。

吴昌硕的楷、行书,是从颜鲁公入手的,后来虽多经变化,而凝骨丰肌仍是基本的特点。以后,又曾练过钟繇诸帖,对于间架结体以及内在精神的把握,打下了坚实的基础。中年时期,初学王铎,后兼米芾、黄山谷。结字亦略具右高左低的特点。中宫收紧,四肢幅射,纯任自然,无丝毫做作之态。虽尺幅小品,亦似有排山倒海之势。晚年行草多为藏锋,其线条之粗细徐疾每合韵律,如乐曲之绕樑三日,如清泉之汩汩不断。

关于吴昌硕之书法,历来论者或以气胜,或以势胜。总之,不论真草隶篆诸体,都有自己面且,而且郁勃飞动,大气磅礴,感人至深。

吴昌硕曾对诸贞壮说过“三十学诗,五十学画”,但在《吴昌硕画集)(西泠印社编)中,已收有他30多岁时画的梅花册页。缶庐有句诗:“三年学画梅,颇具吃墨量。”这首诗是己丑年作的,即1889年。以这诗句来论,他至少在1886年就开始学画梅了,那时他42岁。缶庐第一个画种是梅花的可能性很大。梅花是在最冷酷的环境里,冲霜冒雪而绽放的,在中国文人世界里向来受到推崇,和兰、竹、菊并称“四君子”。缶庐最喜欢写梅,其最早传世的作品也是梅。尤其墨梅,更显出他孤傲不逊、刚正不阿的个性。在76岁时作的一幅梅花轴上,题了一首诗,自豪地说:“老夫画梅四十年,天机自得非师传。羊毫秃如垩墙扫,圈花颗颗明珠圆。”画面点墨不多,惊龙走蛇,飞墨片片,一片苍凉悲壮的气氛。

昌硕画,绝大多数是花卉,四君子以外如水仙、荷花、牡丹、紫藤、雁来红、芙蓉、玉兰、顽石、松、青菜、萝卜、石榴、桃、葫芦、荔枝等。至于佛像、人物、山水等均极少作。

吴昌硕画 《设色芍药图》 西泠印社藏

丁羲元的《吴昌硕艺术论》用现代美学的眼光分析缶庐的画,总结出四个特点:一是整体诗意美。由于诗、书、画、印的一炉共冶,泡制出诗情画意而各异其趣的文人画。二是疏密跌宕美。这和印章、诗文的章法是相通的。三是丑怪朴野美。以石为例,决非细、绉的湖石,而是全然不加修饰的顽石。四是古拙奇肆美。其题画中,每有与此四字有关之词。

吴昌硕对诗文非常偏爱,苦吟数十载,从未间断。1877年,曾辑早年诗稿为《红木瓜馆初草》。185年,又辑近作为《元盖寓庐诗集》。1893年,重新补辑为《缶庐诗》及《缶庐别存》,后者为题画诗。1903年,有《缶庐集》四卷本铅印行世。以上是他生前所出版的诗集。

吴氏谢世后,由三子东迈将其晚年诗作,请冯君木、朱彊村两大家整理,编为《缶庐集》,于1928年出版。在国外,有1986年日本东京二玄社出版的《吴昌硕尺牍诗稿》。

诗人陈石遗说:“书画家诗句少深造者。缶庐出,前无古人矣。”可见,世人对缶庐的诗评价之高。其所以造成这等高超的境界,除了吴氏本人内在的颖悟与努力外,他的身世、游历以及众多超一流水平的老师与朋友的教导与切磋都是不可缺少的因素。

钱君匋在吴昌硕诞生140周年纪念大会上所撰《略论吴昌硕》中认为:“缶老诗从王维入手,复精研中晚唐律法,寄托遥深,如五律《寄葛萍波》”,又说其“《宿晓觉寺》的晚唐格调,和贾岛、姚合比较接近。”兹录此二诗于下:

十月北风作,天晴啼晓鸦。

孤帆悬碧落,一浪卷芦花。

有客诗为寿,无貂酒竟赊。

萍波添万顷,忘却是浮家。

塞月一庭霜,安禅借石床。

遥泉入清夜,落叶响长廊。

灯护前朝火,邻春隔岁粮。

老僧知梵字,聊与老庐仓。

缶庐论印、题画之作很多,限于篇幅选其《刻印偶成》一首如下:

赝古之病不可药,纷纷陈邓追遗踪。摩挲朝夕若有得,陈邓外古仍无功。天下几人学秦汉,但索形似成疲癃。我性疏阔类野崔,不受束缚雕镌中。少时学剑未尝试,辄假寸铁驱蛟龙。不知何者为正变,自我作古空群雄。若者切玉若者铜,任尔异说谈齐东。兴来湖海不可遏,冥搜万象游鸿蒙。信刀所至意无必,恢恢游刃殊从容。三更月落灯影碧,空亭无人花影重。捐去烦恼无芥蒂,逸气勃勃生襟胸。时作古篆寄遐想,雄浑秀整羞弥缝。我闻成周用玺节,门官符契原文公。今人但侈摹古昔,古昔以前谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。摹印小技亦有道,谁得鄙薄嗤雕虫?嗟予学术百无就,古文时效他山攻。蚍蜉岂敢撼大树,要知道艺无终穷。人言工拙吾不计,古人有灵或可连。诗成狂吟忽大笑,皎皎明月生寒空。

吴昌硕名满天下,门生弟子不少。除了国内的,还有国外的学生。

西泠印社藏有一幅王震画的《缶庐讲艺图》,纸本,长120厘米,阔53厘米。其上绘缶庐及其四个学生,栩栩如生。还有王氏长题:“缶庐讲艺图。缶庐老人,德性文艺复绝一时。次君藏龛,克承家学。从游陈君师曾、李君苦李、刘君玉盦,并以才秀闳俊,卓著声闻。今老人既归道山,而四君复先后凋萎。风流消歇,可胜悼叹。辄以旧感,写作斯图。壬申暮秋,白龙山人王震。”

《缶庐讲艺图》曾刻碑,碑末有沙师孟海所书题名,也是有关缶庐弟子的事,兹录此:“先师吴贞逸先生既殁之五载,东迈承顾,命安葬于塘栖之超山。道乾等追维遗教,情难自恝。因乞王君一亭作《缶庐讲艺图》,并勒石墓侧,用志永慕。壬申十一月,门人郑道乾、赵起、周梅谷、沙文若、汪英宾、张公威、汪鹤孙、吴楷、钱压、吴钦敭、王文三、诸文萱、王传焘、吴熊、荀词、王颐、王堪谨记,沙文若并书,周梅谷刻”,下注:“右《缶庐讲艺图碑末题名》。”以上题名共17人。

在一幅二尺见方的纸上,沙师用恭谨的行书录出王震并上题,其末另有四行补充:“此碑十年动乱中已毁,今惟西泠印社珍藏王一老绘图原迹,超山吴先生纪念馆尚藏全碑拓本。个簃来书,嘱录存画款及题名留示后人。赵即赵云壑,沙文若即沙孟海,钱厓即钱瘦铁,诸文萱即诸乐三,荀词即荀慧生,王贤即王个簃。个簃今年正90,孟海亦87矣。1986年丙寅8月,沙孟海附记。”可见,以上所述的4人,加上上17人共21人为缶门弟子。另外,例如,缶庐三子东迈,据《西泠印社志稿》(叶为铭、秦康祥编):“俊卿三子,擅书画,偶亦治印,能世家学”,显然与其兄藏龛一样也是缶庐的弟子。其他如西泠印社已故的高龄金石书画家朱复戡、谭建丞以及楼辛壶、潘天寿等,也应是缶庐的弟子。赵石(古泥)也是其弟子。至于他和白龙山人王震的关系,也在师友之间。再浅一层,如梅兰芳、齐白石等也是有关系的。齐白石诗中即称:“青藤、雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗三家门下轮转来。”晚年居台湾的陶寿伯,据称也是缶庐弟子。

日本的河井仙郎(1871-1945),号荃庐,于1900年来华,拜在吴昌硕的门下,是正宗的吴门弟子。他与长尾甲(字雨山,18641942),同系西泠印社早期社员。长尾甲与缶庐的关系,也在师友之间。