自2014年起,沈弘陆续编译、出版《遗失在西方的中国史》,已推出七卷,呈现了 《伦敦新闻画报》 从晚清至民国期间对中国历史事件和社会生活风貌的报道 “我很早就有一个观点——图像证据是非常重要的。就像我们上法庭打官司,有好多东西是不能作为呈堂证供的,但图像在很多情况下可以作为比较重要的证据”

在棕褐色、两层高的哈佛燕京图书馆里,当学者沈弘翻看、整理美国企业家哈里·福勒·伍兹留下的1905年访华老照片时,感受到历史惊人的相似性。 1870年代,美国出现了严重的经济危机。因着就业矛盾加剧,美国各地出现排华浪潮。美国国会随后推出一系列严苛的排华法案,对在美华工、入籍华人以及往来两国的中国官员、学生、商人进行各种刁难和出入境限制。 这激起了中国各界人士的愤怒。1905年,中国沿海地区出现了自发的抵制美国货运动,大量美国货物积压在各口岸城市港口,食品等开始腐烂发臭。 为破解中美贸易僵局,美国总统西奥多·罗斯福当即对华派出高规格的政府代表团,由时任陆军部长塔夫脱带队,总统的女儿、社交名媛爱丽丝小姐担当亲善大使。 在北京城,爱丽丝一行受到慈禧太后的殷勤款待。爱丽丝到颐和园、紫禁城做客,还在宫殿里住了一晚。在镜头定格中,爱丽丝在古老中国的背景里留下了优美的身姿。 2012年,沈弘与美国总统塔夫脱家族的后人合著《看东方:1905年美国政府代表团访华之行揭秘》,用250张老照片还原了这一段鲜为人知的外交大事件。 爱丽丝·罗斯福和代表团成员一起访问紫禁城。慈禧太后给予了罗斯福总统的私人代表以国宾待遇 图/受访者提供

“无名的裘德” 1977年恢复高考,已断断续续当了五年工人的沈弘考进了北大西语系。这一年,他23岁,掐着外语系招生年龄线,摸到了痴梦里的北大校门。 沈弘出身于杭州一个知识分子家庭,属“文革”后的“新三届”。父亲是一所中学的校长,毕业于老浙大师范学院。因着在政治运动里屡受冲击,身为英语教师的父母担惊受怕,从未正式教过自家孩子外语。幸运的是,家里有很多原版英文小说。为了能看懂这些书,沈弘中学起开始跟着广播自学,有时也偷偷地在短波里捕捉另一个世界的声音。 靠着自学,他把家里的英文小说都翻了一遍,后来又在中学图书馆里找到更多的滋养,雨果的《悲惨世界》、狄更斯的《雾都孤儿》《远大前程》《大卫·科波菲尔》……让他最为震撼和感到共鸣的,是英国小说家哈代带有自传色彩的代表作——《无名的裘德》。 “无名的裘德和我一样也是一个自学者,他住在牛津大学附近,是个青年农民。因为当地一个牧师教了他一点拉丁语,他开始整天梦想能到牛津某个学院去学习。后来,他的人生好像终于发达起来,可以进到大学里去参观。但因为婚姻关系,他还是走向了悲剧。 “我的英语都是在车间休息时间抽空学。在绸厂上夜班挡车时,一边工作,一边还要偷偷地背单词。学得挺苦,花了很多的时间和精力。当时还是有很多梦想,梦想哪天能去北大,哪天能去牛津。到后来梦想一个一个都实现了,也是很神奇的。到了北大,就想去牛津,去了牛津,就想去剑桥,就想去哈佛、耶鲁。最后,每个学校我都去过了,还在他们的图书馆里待了很久。” 1980年代初的北大条件极为简陋。学校大食堂是一个四面用毛竹编起来的大棚,里头没有桌子,可以容下四五千人吃饭。每天一到饭点,打饭的队伍排得老长老长,打完饭之后,大家就蹲在地上吃。北方的冬天风很大,一阵西北风刮过来,碗里面就蒙上一层细细的灰尘。当时实行粮食配给制,沈弘胃口大,总感到不够吃,靠着班上女生们的调剂,得以混饱肚子。 “回想起来,那时条件确实很苦,但在精神上很快乐。”在北大,沈弘写下第一篇自己比较满意的英语作文,题目就是《我有一个梦想》。“马丁·路德·金的这段演讲,一读就会有热血澎湃的感觉。所以,我就说自己过去当工人时,很想上北大,所以努力学习英语,现在终于实现了这个梦想。我说我还有梦想,我还想去牛津,还想去其他什么地方。” 那正是思想解放的黄金年代,校园里的气氛非常活跃,经常可以看到辩论、演讲、各种文艺刊物、写诗。当年那些风头上的学生后来好多成为各行各业的风云人物。 个性安静的沈弘有自己的世界。他常常拿着几本书,在未名湖心的小岛一读就是半天。他给自己立下一条铁规:每天必须读完100页。到了周末,第一件事就是骑着自行车进城去北京图书馆借书还书,“一边在路上骑车,一边脑子里还在构思文章要怎么写。” 刚进北大时,早年自学的沈弘属于底子薄的那种,身边都是来自各地外语学校的毕业生,有很多高干子弟,口语标准又见多识广。经过一学年苦读,他的学业成绩已排到年级前三。 从大二起,沈弘开始尝试做翻译,并投稿给系里自办的《缪斯》,还有各种文艺、学术刊物。先是翻译一些介绍国外情况的书籍和文章,后来慢慢地翻译文学作品,短篇小说、诗歌什么的。早在中学时代,他就试着翻译过一部英文版的苏联长篇小说,那部小说讲的是年轻人参与开发西伯利亚的故事。 1980年代,外语人才紧缺,北大西文系的工作分配特别好,沈弘有好多同学毕业去了外交部、财政部等中央部委,给国家领导人当翻译,也有到联合国任职的。但沈弘对未来有着自己清晰的方向。到本科后期,他开始自学拉丁文。1989年,他成为北大英语系培养出来的第一个博士。 出版于1566年的拉丁文旧书,沈弘在布达佩斯旧书店淘得 图/陈劲 他的专业是英国文学,硕士论文做的是莎士比亚。到博士阶段,他研究的是中世纪英国文学,特别是诗歌部分。他在读博期间翻译的中世纪宗教长诗《农夫皮尔斯》至今仍被认为是国内最好的译本。 研究方向是越来越古老、晦涩的中古世纪英语,但沈弘的兴趣不只局限在象牙塔里的这一角,他喜欢读各个领域的书,尤其是历史方面。 1988年,在导师帮助下,他得到一个去英国牛津大学公派留学的机会。在牛津,每月250英镑的奖学金要负担房租、吃穿出行、买书等一切费用。他当时已结婚,还得想办法在回国时带几大件回家。为了省钱,他总在不停地搬家,一打听到哪里有便宜的房子就搬去那里住。白天,他在学院、图书馆里遨游,回住处的路上顺便送报纸挣外快。 在异国求学的生活多有艰辛,但他幸福得开了花,每天都写日记。 他特别喜欢那种在图书馆里自由探索的状态——“一到牛津,他们就给你一把钥匙,用这把钥匙可以开学院的大门,也可以开图书馆的门,可以开计算机房的门,也可以开洗衣房的门。这个感觉就是当家做主了,想去哪里就去哪里,想看什么就看什么。随时可以进到图书馆去拿两本书,写个借条扔在桌上就可以拿出来了。” 留学期间,沈弘发现了一个让他从此流连数十年的宝藏——旧书店和二手书集市。 每到周末,牛津附近就有很多人开个小车出来摆摊卖二手货,一般直接放在车的后备箱卖,其中就有各种各样的旧书。每到这个时候,沈弘就兴致勃勃去逛集市,买回好多旧书。因为手头拮据,每买到一批书后,他就会挑几本书拿到旧书店卖,用卖书的钱再去买更多自己想要的书。 靠着版本目录学的知识,再加上经验积累,他练就了一双倒腾二手书的火眼金睛——“往往一倒手,价格就翻了好几倍。刚开始有几本书砸在手里了,到后来就越来越自信了,拿到手就知道这本书肯定能卖得掉,卖得好。” 他成了牛津附近二手书店的常客,包括大名鼎鼎的布莱克尔威尔书店。一年后回国,沈弘带回两大箱共三四百本原版书,“包括运费在内,几乎没花一分钱,都是这么淘来的。” 沈弘在家中书房 图/陈劲 1989年,沈弘回国完成博士论文答辩,留校任教。该年,他开了一门西文版本目录学的课。 当时,北大图书馆马上面临建馆90周年庆,想请专业人士来撰写内部报告,对图书馆藏书的内容和价值进行梳理和评估。他们找到了沈弘,想请他负责西文善本部分。这正好也是沈弘感兴趣的,他一口应承下来。 此时,这些来源很杂的西文书籍已经在地下室里蒙灰四十年,其中大部分为拉丁语,也有英语、法语、德语、葡萄牙语等。1952年,新中国对大学和其他学校进行大规模的撤并,把燕京大学、中法、中德等五六所教会学校的图书馆藏都归给了北大。这些书的大部分都堆在了地下室,许多都没有列进书目。 在整理这批西文善本的过程中,沈弘发现里头有很大一部分是外国人写中国的,里头附有许多极为珍贵的老照片和图画,“都是从来没有看到过的,价值很高。” 这些西文书和书中照片的作者大部分是来华传教士,其他还有外交官、商人、旅行家和探险家,“因为传教士们的教育程度普遍比较高,很多人本身就是学者,他们需要定期给总部写报告,所以留下了很多文字和图片记录。他们中很多在中国生活很多年,在某个领域研究得很深,有人是专门研究中国鸟类的,还有研究杭州地区民间宗教的,收集很多中国年画,包括灶神、王母娘娘这些。” 在整理过程中,沈弘自己也补上了有关中国的很多知识,“原来不知道,都补上课了。”其中让他感到亲切又陌生的,是传教士来恩赐等人对近代杭州城内、运河、西湖风景的种种描述和记忆。 花费大半年时间,沈弘把这两千多本西文善本书逐一整理翻阅,撰写了一篇馆藏报告,详细介绍这批书的内容、价值、特色,发在《北京大学学报》上。 1997年,时隔六年,待他再次回国任教,到北大图书馆的书库里面转了一圈,却心痛得要死——“破坏得比较厉害,有一些很好的书里头照片给人撕掉了,有的书完全找不着了。我就跟当时的馆长说你要抓紧抢救,把好书挑出来,做特别保护。” 1998年正是北大百年校庆,馆长给沈弘安排了一个专门的办公室,配上计算机、扫描仪,请他来做挑选和保护的工作。沈弘把图书馆里那些外国人写中国的书,尤其是有照片和图片的挑出来,用扫描仪扫描、保存下来。 经过近两年整理,沈弘一共收集了两万多张老照片。2000年,北大图书馆办了一个清末民初中国老照片展,“吸引了很多人来看展,包括历史系的那些老教授,他们都很吃惊,说我在北大教了一辈子书,不知道还有那么珍贵的照片。” 自1990年代起,沈弘经常到国外访学、做博士后研究,辗转于世界顶尖大学和各大公共图书馆。 1991年,他先在芝加哥一家图书馆做研究项目,结束后又去哈佛大学当访问学者。当时,他先后在美术图书馆、法学图书馆做兼职,既可以补贴生活开销,更是为了自己的研究兴趣。 图书馆的工作内容之一是在地下书库里整理图书。书库里积灰多,空气差,大多数外国学生都不愿意干这种又脏又累、有害身体健康的活儿。惯于吃苦的沈弘却毫不在意,常常是一个人一天完成别人几天的工作量。 他很喜欢在书库翻书的时光。“很安静,没人打扰你,一边干活,一边趁这个机会一本一本地翻阅,把里头的好书基本上翻阅了一遍。” 2003年在英国布里斯托尔大学图书馆顶楼,沈弘发现了一整堵墙、多达数百卷的《伦敦新闻画报》(Illustrated London News)。自第二次鸦片战争起,这家知名新闻周刊就派出随军记者和画师赴华,留下了有关太平天国起义、甲午战争、中法战争等历史大事件的现场直击报道,配有大量精美、生动的新闻速写图片。

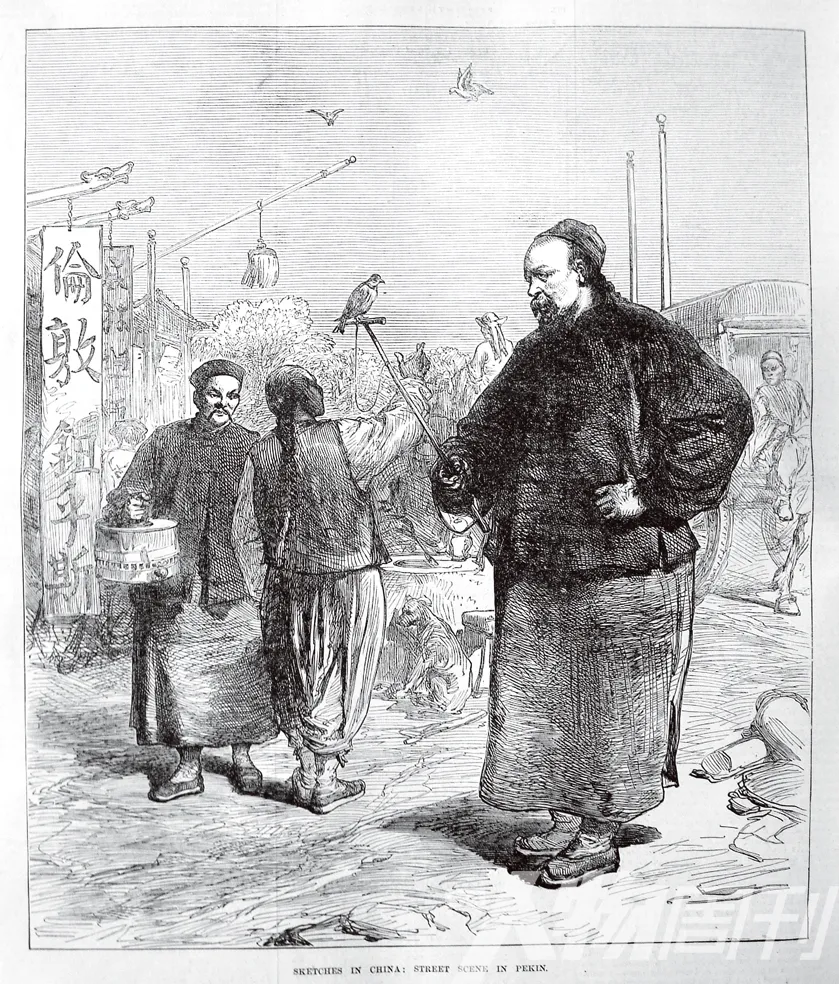

北京街道上一位持鸟出行的男子。图左一块写有“伦敦纽乎斯”的招牌 是为《伦敦新闻画报》做的广告 图/受访者提供 “这些画师就直接在战场上画战争场面,有的是躲在一个土堆后面画,有的是蹲在战壕里面画。那时摄影设备还很笨重的,照片冲印技术也要到1894年才成熟。所以,重大事件的现场主要还是依赖于画家的现场速写。” 他当即着手翻拍、保存《伦敦新闻画报》这些对近代中国的文字和图片报道。令他意外的是,即使是国内专门研究报纸杂志的新闻系学者,也鲜有知晓《伦敦新闻画报》这样知名的有图新闻刊物。 自2014年起,沈弘陆续编译、出版《遗失在西方的中国史》,已推出七卷,呈现了该画报从晚清至民国(已出版(1842-1873)、(1926-1949)和《老北京皇城写真图》,(1873-1911)部分预计将于2020年年底出版)期间对中国历史事件和社会生活风貌的报道。 《遗失在西方的中国史》系列出版后,引起雷颐、马勇、解玺璋等国内知名学者的关注和认可。 近代史学者马勇尤为推崇这套书,他认为从中可以看到西方人看中国的脉络变化,此外也提醒他们——西方是多视角看待中国的,“可以使我们从不同的视角观察中国是怎么样一步一步走向世界,融合在一起。” 1905年,北京人上街时可以骑着高头大马,这情景再也见不到了 图/受访者提供

北大首任校长到底是谁,是光绪帝的老师孙家鼐,还是出任总教习的传教士丁韪良?京师大学堂藏书楼到底是哪一年建立起来的?二次鸦片战争中,英法联军为什么要烧圆明园?1900年“庚子国难”,北京历史上损失最惨重的前门商业区大火,纵火者到底是谁?又是怎么烧起来的?…… 在收集、整理大量老照片和第一手西文史料中,沈弘发现了很多有别于主流历史叙述的问题和细节。随着手头证据越来越多,这位外文系学者开始在媒体上撰写文章,甚至和一些历史学者打起了“笔墨官司”。 在整理西文旧报纸时,沈弘看到一张京师大学堂总教习丁韪良跟管学大臣孙家鼐等一大帮人站在京师大学堂藏书楼前面的照片,拍摄时间可以确定为1899年。 这让这位“老北大人”颇感意外——在官方校史上,藏书楼一直被认为建于1903年。他又查找丁韪良撰写的回忆录,找到他提及藏书楼的部分,时间也确定为1899年。于是他写了一篇相关文章对官方说法提出异议,发在北大校网上。 “文章发表后,有的学生就来告诉我说:他们去问了校史专家,校史专家嗤之以鼻,说洋人的话是不能做数、不能相信的。因为当时还是很左。” 既然“洋人的话是不能做数”,沈弘又到中方的历史文献里找证据。在清史档案里,他找到了孙家鼐本人1899年给皇帝的一份奏折。当时有一个御使写奏折参孙家鼐,说京师大学堂耗资巨大,却没什么成果,然后孙家鼐为自己辩护写了一份奏折。在奏折里,他提到了藏书楼,并附上掌管藏书楼者的姓名,和他每个月领取俸禄的记录。 他写了第二篇文章。几天后,一个校史专家跑到办公室来找他,劈头盖脸就问:你有没有靠硬的证据?“我说什么算靠硬的证据,这些还不能算吗?他说不能算,我们必须看到楼外面挂一块牌子,说这是藏书楼;或者在某一个地方贴着布告,上面写了藏书楼,这样我们才能认的。” 功夫不负有心人,沈弘不久又在整理一批八国联军攻入北京城时拍下的老照片里,发现了一张俄军司令部参谋部成员的集体照。当时,司令部就驻扎在京师大学堂。照片里的俄国人站在一个教室的前面,教室旁边有两根立柱,一根立柱上有块木牌子,另一根贴着一张布告,虽残缺不全,但还能清晰辨识出上面的内容——通知学生们在学堂关闭之前把借书归还到藏书楼。 “这是压垮骆驼的最后一根稻草。我又写了第三篇文章,我说你们要确凿的资料,我现在找到图为证。但是,当时他们还不承认。” 整整十年后,已调至浙江大学的沈弘从自己学生那里得知:北大刚刚开了一个一百多人出席的专门会议,正式宣布把图书馆的建馆时间从之前的1903年更正为1899年——因为有工作人员在图书馆藏书里找到一个手写的跋和一个藏书楼的章,都说明是在1899年。 沈弘的部分学术著作 图/陈劲 2004年,沈弘在北京一家报纸上撰文,用他掌握的老照片和中西文史料,复原了1900年八国联军攻破北京古城墙的过程,并澄清了当年前门大火灾的起因和经过。 关于这场浩劫的起因,占据数十年的主流说法来自于“老北京”的文化代言人、著名作家老舍。“据说,老舍的爷爷曾在清军当兵,八国联军攻打北京的时候,他就站在前门上面,他说英国军队在天坛架起了炮,对着前门轰,把前门给轰掉的。” 事实上,这场前门大火发生在八国联军入侵北京城的两个月前。1900年春夏,以慈禧太后为首的清廷想利用义和团来对抗洋人。在“大阿哥”生父、野心勃勃的端郡王载漪的怂恿下,大批拳民打着“扶清灭洋”旗号涌入北京城。他们随后开展“排洋”运动,于6月16日放火点燃了一家名叫“老德记”的西药店。火借风势,迅速蔓延到整个大栅栏商业区,两千多间房子毁于一旦,正阳门楼被毁,损失远超火烧圆明园的代价。 火灾发生当天,外国使馆工作人员站在前门箭楼西侧的城墙上,拍摄了整个过程。 “他们是从头到尾拍下来,而且记录了几点几分开始起火,几点几分形成大火,几点几分烧成废墟。除照片之外,我还找到了文字材料,是美国公使夫人写给家人的信里面提到的,她说那天下午起了大火,然后当天半夜,凌晨1点多,突然有两个总理衙门的大臣来访,向美国公使解释:这场大火跟中国政府没有关系,是义和团烧的。” 当时,北京市在拍一个有关老北京城和城墙的纪录片。他们注意到了沈弘的这篇文章,随后登门拜访了他。看了他收集的照片、文字等记录后,在最终成片里把这一段来自老舍爷爷的说法删掉了。 “我很早就有一个观点——图像证据是非常重要的。就像我们上法庭打官司,有好多东西是不能作为呈堂证供的,但图像在很多情况下可以作为比较重要的证据。” 令他欣慰是,国内已有越来越多的历史学家开始意识到影像资料的重要性。 清末的北京前门箭楼,可以清楚地看到前门瓮城的城墙。后因在城外修建的铁路正好要从瓮城中央穿过,城墙被拆除 图/受访者提供

2018年,沈弘到哈佛大学燕京学社访学。燕京学社的图书馆保存有大量近现代中国的老照片和文字资料。他和另一位学者一道和燕京合作,为他们整理这些珍贵的历史资料。 在整理馆藏时,沈弘很偶然地发现了几本相册,里头大概有八百多张近代中国的老照片,拍摄地点是杭州、苏州和北京,摄影者名叫约翰·弗莱蒙(John freeman)。 “这批照片拍得很漂亮,艺术水平很高。当时,我就想调查一下背景:他到底是何方人物?为什么会在1910年代跑到中国去?他拍的这些老照片怎么会在这里?” 经过一番搜寻,沈弘的合作者在网上查到麻省理工学院(MIT)校友录里有个相同名字的人。随后,他们又跑到MIT的档案馆查找相关资料。几经查证,他们获知:这位也叫约翰·弗莱蒙的MIT校友实际上是摄影者的父亲。老弗莱蒙有好几个儿子,其中一个和他同名。 沈弘一路顺藤摸瓜,发现老弗莱蒙原来和近代中国有着特殊关联——他是美国水利专家,1914年受袁世凯政府聘请来华,专门负责黄河和京杭大运河的治理,在中国待了四五年。他的两个儿子都曾到中国旅行,一个是1914年,一个是1924年。 1924年,小约翰·弗莱蒙新婚,已回到美国的老弗莱蒙送给儿子一份大礼——环球蜜月旅行。小弗莱蒙和妻子先到欧洲,再到亚洲。在中国旅行期间,他们先后在杭州、苏州、北京逗留,拍下了好多有关西湖和老杭州城的照片,其中一张雷峰塔的照片尤为特殊。在他拍下这张照片数日后,这座历史悠久的古塔轰然倒塌。 杭州灵隐寺的和尚正在给天王殿的弥陀佛上香 图/受访者提供 在进一步深挖中,沈弘发现小弗莱蒙有一个直系后代就住在哈佛大学所在的剑桥地区,是一名建筑师。“我们就把他请来座谈。他告诉我们:他们是一个大家族,小弗莱蒙还有个哥哥,这位哥哥有个儿子,名叫Charles W. Freeman Jr,中文名是傅立民。” 傅立民是美国资深外交家,知名中国问题专家。1972年,他陪同尼克松总统秘密访华,担任尼克松的首席中文翻译。他参与了中美三个联合公报之一的“八一七公报”的谈判。中美正式建交后,他又出任美国驻华使馆公使。如今,77岁的傅立民依然活跃于政界,为美国国务院培训年轻外交官,还经常到哈佛大学做有关国际局势和外交策略的讲座。沈弘留意到,“前两天还看到他接受媒体采访,出来批评特朗普的外交政策。” 得知此事后,沈弘又和傅立民取得联系。对方告诉他,他那儿还有两本他父亲的影集,是他父亲1914年陪同他爷爷老弗莱蒙在中国旅游时拍的。等他后来再到哈佛做讲座时,顺便把那两本影集也带过来了。 “我们看到如获至宝,马上就把它扫描下来。”沈弘他们后来在哈佛燕京学社举办了一个小型座谈会,邀请了一些捐赠中国老照片的后人到哈佛做了一次座谈,仅弗莱蒙家族就来了16位后人。他们告诉沈弘:傅立民的父亲也曾周游世界,家里还保留着他环球旅行时拍下的96本相册。 这些老照片,都是从未公开出版过的历史影像资料。 在不断的深挖中,沈弘意识到,欧美民间保存着数量惊人的近现代中国影像资料。“当时,柯达公司刚刚发明便携式相机。来中国的外交家、商人、传教士、旅行者几乎人手一架相机,因此都会留下照片。这些照片往往是在他们的家庭相册里,因而保存得很好。” 沈弘在整理近代中国老照片 图/陈劲 2003年,塔夫脱总统家族后人在家族狩猎营地小屋里发现了五本影集,后来把照片捐赠给哈佛燕京学社。拍摄者哈里·福勒·伍兹为塔夫脱旁系亲属,是一名企业家。1905年,他随美国代表团访华,从香港到清帝国中心,沿路拍摄下整个出访过程。 这次访华意外地打破中美之间的僵局:罗斯福总统随后下令检讨美国的排华法案,做出了把近一半的庚子赔款归还给中国的决定,促成了以输送留美学生为目的的清华学堂的诞生。清政府也劝阻了沿海地区的抵制美国货运动。 沈弘是这一批价值非同寻常的老照片的整理者。“我一直有一个感受:国家之间还是应该多沟通,通过和平谈判来获得谅解和信任,合则共赢,对抗的结果只会是彼此伤害。”

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。 本文仅供参考,不代表杭州文史网观点。 |