| 在史前中国各文化区域中,大多数呈现为以祖先神为主神的原始宗教及其社会政治结构。然而,位于长江下游的良渚文化却呈现出罕见而独特的自然主神崇拜及其政治体组织,它使史前中国文化表现出缤纷多彩的特征。 太阳主神崇拜持续近千年 在世界各大洲、各区域的人类文明发展过程中,自然神崇拜尤其是太阳神崇拜的宗教信仰广泛存在,世界上大多数民族都有日神崇拜的痕迹。日神信仰是自然神灵信仰的重要表现形式,如古代埃及、两河流域、希腊与罗马、美洲印第安部落等,都十分崇拜太阳神。日神在美洲具有崇高地位。史前中国亦如此,在黄河、长江流域和我国北方的诸多史前文化中,都能看到太阳神崇拜的遗迹。例如,长江中下游的湖南高庙文化遗址祭坛出土陶器上的凤鸟负日纹、獠牙兽面(饕餮)纹、八角星纹及其组合图案,以及河姆渡遗址陶器上发现的双鸟负日纹饰等,就是当时先民宗教信仰与太阳神崇拜的写照。 但是,史前中国诸多地区的自然神崇拜在社会复杂化进程中,都逐渐向以祖先神为主神的原始宗教形态演进,并导致其社会政治结构日益“王权化”“世俗化”。而在史前长江下游的良渚文化,其自然主神崇拜却一直持续近千年,并对其社会政治结构产生了重要影响。

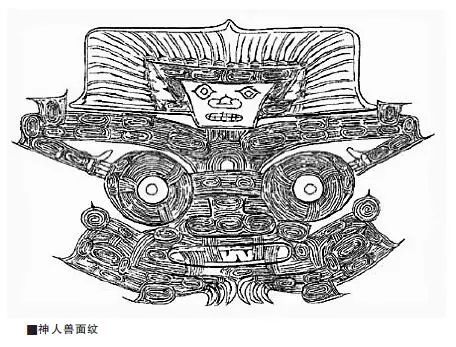

在良渚文化出土的各种玉、石、骨器中,玉琮、玉璧、神徽等既是神权的象征,也蕴含着复杂的先民信仰。从良渚遗址发现的图像资料看,良渚社会最重要的礼器,例如玉器、象牙器等,几乎都装饰了神人兽面纹图像,以及见于玉琮、玉璧的各种鸟纹。目前学界大都认为,这些神人兽面、鸟立阶梯状纹饰与日神崇拜有关。例如鸟立阶梯像,诸多学者认为该鸟与太阳神祇崇拜具有密切联系。饶宗颐认为,该图表现鸟站祭坛,阶梯形边框内刻的是有翼太阳,河姆渡文化的“双凤负日图”即是其渊源。杜金鹏则认为,“阳鸟祭坛图”中三层对称台阶的高坛和坛体边框线内的“阳鸟负日”或“太阳神徽”,以及坛顶中央树立一柱,柱顶站立的一鸟表现的是“神鸟”“阳鸟”与太阳神崇拜形象。李修松认为,良渚神徽表现的是太阳神把握乾坤,双鸟共负太阳神从东方飞升天空,运行周天,是一种综合体现太阳神意蕴的复合图腾。再如玉琮等玉器上的神人兽面纹,张光直认为这是“宇宙山”或者“宇宙轴”的象征。他指出,琮的方圆表示地和天,中间的穿孔表示天地之间的沟通,玉琮琢刻的动物图像表示巫师通过天地柱在动物协助下沟通天地。 良渚的神人兽面纹中,常常出现在人和兽面部的典型形象之一是旋目形兽眼。这种兽眼在形制、力度上都颇具宗教与信仰特色。例如,反山M12的神人兽面纹刻有椭圆形眼眶的重圈眼。瑶山M10出土玉器则刻着圆眼外鼓、四重圈的椭圆形眼眶。王仁湘认为,这些玉器上的旋目表现的最可能是太阳崇拜意识。林巳奈夫认为,神徽下的圆形大眼睛象征着太阳,其证据为伴随在它周围出现的幻日图像,这正是稻作农业先民对太阳神的向往。实际上,史前先民在宗教图腾与纹饰上琢刻“眼睛”,往往代表了神祇与人的沟通。从世界各地的人类学例证看,神祇眼睛常常是图腾崇拜的主题。在一些雅利安人神话中,太阳被视为“天眼”。南太平洋波利尼西亚群岛上,芒艾亚人的日神“拉”被认为是天神阿瓦蒂的巨眼。我国古蜀三星堆遗址中出土的青铜巨眼神祇面具,其意义可能也与此相关。因此,良渚玉器图像中的“兽眼”并不是偶然出现的,而是自然神崇拜的印迹。 良渚遗址发现的诸如“双鸟负日”“神人兽面”“天眼”等纹饰表现的太阳神信仰,在我国新石器时代屡见不鲜。例如,在长江中游距今7000年前的湖南怀化高庙文化遗址的一个大型祭祀场祭坛出土陶器上发现的凤鸟负日纹、獠牙兽面(饕餮)纹、八角星纹及其组合图案,就应与当地稻作农业和太阳崇拜有关。在黄河下游地区亦如此。《左传》昭公十七年记郯子说:“我高祖少昊挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,以鸟师而鸟名。凤鸟氏,历正也。玄鸟氏,司分者也。”昊从字形上看为天上之日,文献中将日、鸟相合,有将太阳、飞鸟与天文、节气结合一体之意。这说明在新石器时代,在黄河下游地区活跃的东夷太昊、少昊集团也存在太阳神崇拜观念。 我国史前诸多地区的日神崇拜在社会复杂化进程中,往往逐渐淡化或转型为祖先神崇拜。例如继高庙文化之后的大溪文化、屈家岭文化出现了从太阳神祭祀到祖先神祭祀的转变。距今6000多年的城头山古城内,发现了属于大溪文化的大型祭坛,同时在大溪文化二期祭坑内发现“祖”形大砾石。故发掘者认为“这种大砾石,或许就是后来‘祖’的象征物”。从祭坛有男性大墓和成组祭台位置显著的石“祖”看,该祭坛虽有祭天神(日神)之意,但更多的是祭祀祖先神的性质。我国东方被后人称为“高祖”的东夷太昊、少昊聚落集团的出现,意味着日神形象已逐渐人格化、伦理化,部落首领及其先祖兼具神祇形象,并保留着传统的日神、神鸟崇拜的印迹。 良渚文化中仍然有着祖先神崇拜迹象,但是它与自然主神崇拜相比,是局部与整体的关系,这在世界其他古老文明中都存在过。而在史前,这种主神信仰的不同模式对其时的社会结构有重要意义。第一,以自然神(日神)为主神的信仰模式,往往会超越血缘氏族、部落的狭隘神祇信仰,形成超血缘族群的神权政治体系。这个体系可以将信仰、行为、礼仪等组合为一种意识形态,并在信仰基础上整合社会。而在祖先神为主神的信仰系统中,由于信仰主神是聚落群团或“古城”“古国”里高层级部族的先公、先祖,它本质上是为了护佑地上王权及其世袭子孙的福佑,故其目的决定了它是一种向世俗化演进的宗教信仰。它塑造的往往是以王权、军权为主的社会结构。第二,自然主神信仰会不断强化其超越性的神祇信仰,使这种主神信仰成长为统一至上神,并使这种兼具地方保护神的自然主神演进到具有伦理意义的抽象统一神祇,与某个血缘族姓没有必然联系。而祖先神信仰具有的世俗化特征,使最高神祇只能局限在聚落群团或“古城”“古国”等政治共同体内部权力所及的界域。它大多表现为人(祖先)的神格化,目的是形成对世俗权力的臣服、聚合该政治体内的全体族众。第三,自然主神信仰模式具有通过信仰而进行大规模民众动员和社会整合的能力。例如墨西哥中部的特奥蒂瓦坎文明,通过宗教信仰力量建造了美洲地区最早的初级规模城市,以及太阳金字塔、月亮金字塔和羽蛇神神庙等大型建筑工程。而以祖先神为主神的信仰模式,其世俗化本质会阻断史前宗教早期自然主神上升为最高神祇甚或统一神祇的路径,形成对世俗权力的臣服、膜拜。它虽然也具有巨大的社会动员能力,但是这种动员能力往往与强制、血腥和暴力相伴。 良渚文化显然属于以自然神(日神)为主神的信仰模式。从考古材料看,良渚的日神信仰模式持续了近千年。例如在良渚中晚期的武进寺墩遗址中,M3大墓随葬大量玉璧、玉琮等,且玉琮多为上宽下窄的高节琮,从这些高节琮可以看出其与良渚早中期文化和信仰的前后相继关系。在福泉山附近的吴家场良渚后期墓葬中,发现镶插象牙镦的象牙权杖,权杖上的象牙薄片雕琢有10幅神人兽面纹,说明它与良渚早中期宗教信仰具有继承性与同一性。高城墩遗址是距良渚古城最远的高层级聚落。从玉琮等随葬器物看,良渚传统的神祇信仰仍然在高城墩延续了很长时间。这说明良渚中晚期的日神崇拜并没发生本质上的变化,其自然主神信仰延续始终。 社会整合与控制内敛温和 在史前中国,由于材料不足或缺失,我们对诸多聚落群团、“古城”等还不能明确判定其社会阶段属性。但从目前的材料判断,这些社会组织已具有政治共同体属性并有着初级分层结构,故本文将这种政治组织形式统称为“政治体”。对于良渚社会组织的性质,当前的主流认识认为良渚社会已进入早期国家的“古国”形态;亦有学者认为良渚文化显示出族联合的权力形态;也有学者认为良渚社会还处于前国家社会时期。笔者认为这些见解都有一定道理,但是还不能全面、客观地阐释良渚社会的政治共同体性质。 如上所述,史前中国各区域在宗教信仰上有着自然主神信仰与祖先主神崇拜的区别。在自然主神信仰模式下,社会可以在统一神祇信仰下包容、融合不同血缘族群的存在,尽管也有着神权与王权的冲突,但是总的来看,在该社会的整合、控制中有着较为内敛、温和的特性。从考古遗址来看,良渚文化范围内的各政治共同体处于先后不一、高低不等的社会阶段。 第一,良渚“古城”已进入了早期国家即“古国”阶段,但是整个良渚社会并没有构成以良渚“古国”为中心的统一王权国家。良渚文化地域面积大约为800—1000平方公里,分成多个大大小小的政治体组织。这些政治体社会发展阶段先后不一。其中,作为良渚文化政治、宗教中心的良渚“古城”及其周边地域应已经进入“古国”形态。而其他离中心“古城”较远的地区,许多政治共同体应还徘徊在前国家时期。 从良渚“古城”的社会政治结构看, 其已具备了早期国家的诸般条件。例如,良渚“古城”具有强大的社会动员能力和高效的组织管理能力。良渚“古城”面积巨大,有着宽大城垣,城内也有着高等级的建筑区、墓葬区和大型仓储等。有学者研究认为,良渚“古城”统治者有着强大的社会动员能力。例如,“古城”城垣、外城以及大型水坝坝体,加上莫角山高大堆筑台基的土方量,总计约1100万立方米,如每年出工30万人,则整个工程需建造110年。完成这么庞大的工程,不仅需要强大的动员能力,而且也需要精心规划、有序管理。这就要有庞大的管理与专业队伍,以及一定的层级制度和强制性力量。 同时,众多墓葬中发现的琮、钺等也反映了良渚“古城”高度的社会分层。例如在反山、瑶山、汇观山等高等级贵族墓地发现大量标志神权、王权与军权的礼仪性玉、石、象牙制器及代表宗教、政治意识的繁缛纹饰,说明良渚“古城”的阶级分层、威权管理已经形成。因此,从良渚“古城”大型设施、动员能力、阶层分化与社会分工等综合因素考虑,其应已迈进“古国”门槛。 然而,从另一方面看,整个良渚文化范围内亦存在多种不同类型的政治体组织。如在余杭地区外,太湖周边区域先后存在若干良渚文化的区域中心,如青浦福泉山,昆山少卿山、赵陵山,苏州草鞋山,武进寺墩,江阴高城墩,常熟罗墩等,它们都是颇具特色的高等级聚落遗址。从这些遗址的墓葬葬仪及随葬品用玉情况看,这些区域遗址与余杭“古城”既有一致性,即它们都受到良渚“古国”为中心的日神信仰的强烈影响;同时也有重要差异,即它们在政治文化上有自己的独特属性。

有学者认为,良渚周边地区前期的用玉情况可以分为三个区域与三种情形。第一个区域是邻近“良渚”的临平地区,执行情况比较严格;第二个区域是太湖东部广阔地区,执行规范比较灵活、多样;第三个区域是太湖北部的高城墩,它北枕长江,远离“良渚”。高城墩权贵只用玉琮、玉钺,不用冠徽,有别于“良渚”用玉规范。尤其在良渚后期,这些地区用玉规范已然松弛,而新崛起的多个第一层级聚落则灵活多变。(宋建:《良渚——神权主导的复合型古国》,《东南文化》2017年第1期)再如福泉山大墓发现随葬钺多达5件或6件,显示出其与良渚“古城”大墓用钺不超过一件的差异。在福泉山附近吴家场高等级墓葬中,M207出土镶插象牙镦的神人兽面纹的权杖。这种权杖在良渚其他高等级墓葬中十分罕见。良渚晚期的寺墩遗址发现大量玉制琮、璧等,特别是上宽下窄的高节琮以及不同的葬式,表现出它们在礼制上与良渚“古国”的继承性与差异性。此外,良渚周边遗址很少发现大型城垣、宫殿遗迹等,说明当时各地区社会组织尚处于不平衡发展阶段。 对此,张忠培亦提出其认识。他认为福泉山遗址中,其代表时序的早中晚三段,在代表早、中期的一、二段墓地中,除了玉器等,还分别随葬了工具性器物,表明这类墓葬的墓主人与生产劳动领域相关。二段一类两墓中均以石工具如凿、锛随葬,表明其时存在亦工亦军身份人物的高等级墓葬。在最晚的三段一类墓葬中,这种随葬工具的情况完全绝迹。它说明福泉山社会在数百年发展中,从聚落首领不脱离生产劳动而逐渐成为高高在上的政治体首领。张忠培还通过福泉山墓地与瑶山墓地的比较,认为瑶山墓地均无这类亦工亦军身份人物的墓葬,这体现了两者的重要区别。(《良渚文化墓地与其表述的文明社会》,《考古学报》2012年第4期)因此,在良渚社会中,应该说既存在进入早期国家阶段的“古国”,也存在前国家阶段的其他政治共同体。 第二,良渚社会是以神权为最高权力的政治社会。良渚社会的自然主神崇拜,使神权成为最高权力。良渚社会中处于不同社会阶段的政治体能够在一个区域内和谐共处,应该得益于这种宗教模式。前已述及,自然主神崇拜往往以统一神祇信仰为主,它更具有超越世俗的成分,其对社会的控制与整合通常系于精神控制,涵盖范围往往包括多个不同族群。这种情形也反映在良渚社会神权与王权的关系上。 在良渚文化中,“古城”显然是全体良渚人心目中的“圣城”;而反山墓地“王墓”的墓主应是良渚社会崇拜的“神王”。反山墓地M12大墓,发现包括大玉琮、大玉钺、权杖以及神人兽面“神徽”纹饰的许多随葬玉、石制礼器,可以看出墓主是良渚人心目中最高的“神王”与“王巫”。反山、瑶山、汇观山等大墓除了随葬诸多绘有神圣纹饰的玉琮外,还随葬玉制冠形器、三叉形器、璧、柱形器等有着神祇信仰意义的礼器。但是,这些墓葬大都只能随葬一支玉钺,如反山M12和M20那样的“至尊”大墓也不例外。这就大致可知良渚社会在神权、军权关系上有着一定之规,即代表军权的玉钺在葬式、礼仪中是受到限制的,而沟通天人的玉琮等则有着更大的神圣空间与权力影响。在诸如福泉山、寺墩、草鞋山、邱城墩、高城墩等遗址的大墓随葬品中,其玉、石、象牙器具上的纹饰也显示出这些贵族墓主有着强烈的日神信仰及神权崇拜倾向。 因此,一方面,良渚文化范围中的各政治体仍然处于不平衡的社会发展阶段,没有形成以良渚“古城”为中心的统一的早期国家。另一方面,良渚文化也是由诸多神权高于军权的不同神圣政治体所组成。 社会整合方式不同于其他区域 良渚文化的自然主神崇拜使其社会整合方式,与史前中国其他区域相比,有着显著不同的特征。 首先,良渚社会控制与整合主要依靠神祇信仰力量,而非通过血腥暴力、激烈冲突的方式。在世界文明史上,通过宗教信仰构建大型、有序社会,并非没有先例,如公元前200年出现在墨西哥中部高原的特奥蒂瓦坎人就是如此。良渚文化遗址中,目前尚未看到社会激烈冲突的迹象,也未发现诸如黄河中下游地区在仰韶文化、大汶口文化向龙山时代转型期所见的大型环壕聚落、高墙深沟城池的对峙,以及大量战争武器如戈、矛、箭镞及尸骨乱葬坑等。总的来看,存在千年的良渚社会,内外的社会冲突与阶层竞争在统一神祇信仰中被相对消释、缓解。这是因为良渚神权作为整个社会的最高权力与精神信仰,那些掌控权力的良渚贵族为了保护自己既得利益,往往需要利用神祇信仰作为控制民众的精神武器,来强化社会整合与控制。而自然主神崇拜的最大特征就是它可以通过仪式、符号和祭祀建筑等的信仰化,使神祇信仰作为一种意识形态基础而使统治者权力合法化。所以,用超越早期社会各血缘组织之上的宗教“神圣”精神力量,而非以赤裸裸的威权、暴力为其统治基础,就会使社会在阶级分层中对抗形式相对温和,缓解在社会转型中的血腥、暴力与强制手段。 其次,综合考虑各种因素,良渚古城内分布的莫角山宫殿区、反山王陵等大型建筑,以及墓葬出土的精致玉礼器、图案复杂的纹饰等,表明其时内城充满着宗教、神圣的肃穆氛围,俨然是良渚社会先民日神崇拜的“圣城”,而非单纯作为政治中心的城池。良渚“古城”城墙坡度平缓,墙址宽大,城墙的基础铺石面宽度多为40—60米,缺少像其他区域城池与地面陡立的夹角,易于被人攀爬、翻越。故一些学者对此是否属于具有战争意义的城墙持有疑问。笔者认为良渚古城墙应是一种具综合功能的“圣城”标志。它既有“圣城”区域界标的作用,也有防敌、防洪及宗教礼仪的多种功能。正是在这种炽烈宗教氛围下,良渚“古城”才具有崇高的神圣地位和强大的社会整合与动员能力,并使良渚文化在没有大的激烈冲突的状态下稳定发展。 神圣政治体有其特定社会根源 史前中国罕见的良渚神圣政治体的形成与持续,有着各种特殊因素。 首先,生态环境与社会文化的互动是良渚社会形成的重要原因。良渚文化处于太湖流域周边的半闭合环境中,太湖周边适应稻作农业的广阔环境及抵御洪水的需要,使它一方面具有发展农业、加强各地域间农业生产协作(如建造大型水利工程与灌溉设施)的需求与条件;另一方面其半闭合环境也不易受到外来族群的侵扰。这使得良渚社会虽然保留了血缘氏族纽带及祖先神崇拜,但是这种现象并没有发展到与传统“日神”信仰分庭抗礼的地步。这种信仰模式使良渚社会长期处于一种相对安定的环境中,也使传统的日神崇拜得以延续。这不同于史前中国诸多分布在“小流域”阶地上形成的“小区域”性质的各地聚落群团所具有的内聚性、血缘性、封闭性,以及相应的祖先神崇拜模式,从而在该区域的社会整合方式上具有自己的特点。 其次,日神信仰的公共服务功能对社会发展起到了重要作用。日神信仰代表了良渚先民的精神生活及神祇信仰。从人类学材料看,这种早期人类宗教信仰形成的重要原因之一在于先民对生产、生活活动的公共服务性需求。日神信仰包含的如观天测地、掌握节气、预告风雨、驱邪祛病等,就是良渚稻作农业与其先民需要的公共服务产品。这些史前宗教蕴含的宗教和科学、迷幻和理性等与现实需求相适应的功能,构成日神信仰的广泛社会基础。刘斌等人曾通过对瑶山、汇观山两处祭坛的多年观察,发现日出的方向与祭坛的四角所指方位具有惊人的一致性,由此推测其功能应是用于观测太阳进行测年的(刘斌等:《良渚:神王之国》,《中国文化遗产》2017年第3期)。可以说,良渚日神信仰聚合了早期稻作农业的诸多科技知识、生活经验,并融入祭祀、占卜的宗教信仰中。由于这种信仰对先民的精神需求性与公共服务性,在社会没有剧烈动乱的情况下,它会自然延续下去。 再次,良渚日神信仰具有强烈的社会整合与构建作用。从考古材料看,良渚社会中各政治体发展程度并不平衡。它使自然主神崇拜的宗教精神内涵中蕴含的伦理规则通过统一的宗教神祇信仰及良渚“圣城”的神权地位而维护氏族、部落的古老伦理和习惯法则,使贵族与民众在信仰影响下自愿达成维护现实社会结构与秩序的内在需求。我们从墓葬出土的随葬“神器”及相关仪式,可以看出这些直接或间接反映先民的信仰、心理的物化载体所呈现的伦理规则,也能够推测当时人们的集体社会意识。 最后,早期人类社会复杂化路径的多样性使然。从目前人类学材料看,早期人类文明没有绝对统一的演进模式,史前中国也是如此。目前我国一些学者在探讨史前各区域文明演进路径时,提出了神权、军权、王权相结合,并以神权为主的国家;以军权、王权结合的王权国家等模式。从宏观来看,这无疑是有价值的。但是,如果精细分析,我们会看到在这种大格局下的各史前区域又有不同特征。例如长江中游的屈家岭—石家河文化,其自然主神崇拜在社会演进中逐渐转向祖先神崇拜,这使它的社会组织更趋向于强制性的层级社会模式。再如史前黄河下游的“东夷”地区,由于其日神信仰向祖先神崇拜的转化,使其形成了强大的“太昊”“少昊”族群以及社会演进中的激烈对峙与冲突。因此,在史前中国的社会复杂化进程中,由于生态与人文环境的不同、原始宗教信仰模式的差异,其文明演进道路各具特征,并形成中国古代文明的多元一体路径。(文中图片摘自浙江省文物考古研究所编著《反山》及良渚博物馆官网 作者系重庆师范大学历史与社会学院二级教授、中国社会史学会原副会长) (图文转自:《中国社会科学报》2022年7月21日第2453期) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |