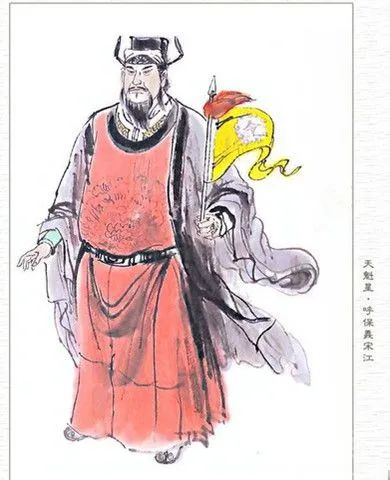

| 南宋时期的杭州,在“街谈巷语”中发生和发展的水浒故事,经广大民间艺人和“书会才人”的加工和创造,为后来的《水浒传》起了重要的奠基作用。 隐居在杭州癸辛街撰写《癸辛杂识》的周密,曾经收录了龚圣与的《宋江三十六赞》和《序》。在该《序》中有“宋江事见于街谈巷语”一语。这里所指的“宋江事”,当是以宋江故事为主的许多水浒故事的概称。这里所指的“街谈巷语”,主要当指(至少是包括)杭州一带的“街谈巷语”。广大民间艺人和“书会才人,为了迎合群众的需要,自然要在“街谈巷语”的基础上,不断进行加工与创造。宋元之交的罗烨,在他的《醉翁谈录》中曾对“小说”进行分类。他指出:“夫小说者……有灵怪、胭粉、传奇,公案、兼朴刀、杆棒、妖术、神仙。”根据这种分类,他记录了许多南宋时期“小说”的篇目:属“公案”一类的,有《石头孙立》;属“朴刀”一类的,有《青面兽》;属“杆棒”一类的,有《花和尚》、《武行者》。从这些篇目可知,它自然就是水浒英雄孙立、杨志、鲁达、武松等的故事。这些,大体可以说就是杭州的民间艺人和“书会才人”所加工与创造的部分水浒篇目。为什么这样说?我们可以把上述罗烨的分类与灌园耐得翁、吴自牧等的分类略作比较。灌园耐得翁在《都城纪胜》中的分类是:“一者小说……如胭粉、灵怪、传奇、说公案,皆是朴刀、杆棒及发迹、变泰之事。”吴自牧在《梦粱录》中的分类是:小说……如胭粉、灵怪、传奇、公案、朴刀、杆棒、发发(当是“发迹”)、踪参(当是“变泰”)之事。分明可见,罗烨的分类与灌园耐得翁、吴自牧基本一致,按,《都城纪胜》成书于宋理宗“端平乙未”(1235),《梦粱录》成书于宋度宗“咸淳甲戌”(1274),而《醉翁谈录》一般认为成书于宋末元初,可见,比《都城纪胜》肯定要迟出得多,可能比《梦粱录》也要迟些。众所周知,《都城纪胜》和《梦粱录》都是记载杭州的“小说”的,所以,罗烨可能就是根据灌园耐得翁以至吴自牧的记载而来,或者自己直接根据杭州的“说话”来分类,不过是补上具体的篇目罢了。据此,我们大体可以这样说:是南宋时期的杭州或长期生活在杭州的民间艺人和“书会才人”,在“街谈巷语”的基础上加工和创造了“石头孙立”等水浒篇目,并逐渐发展成为后来《水浒传》的重要篇章。 宋江

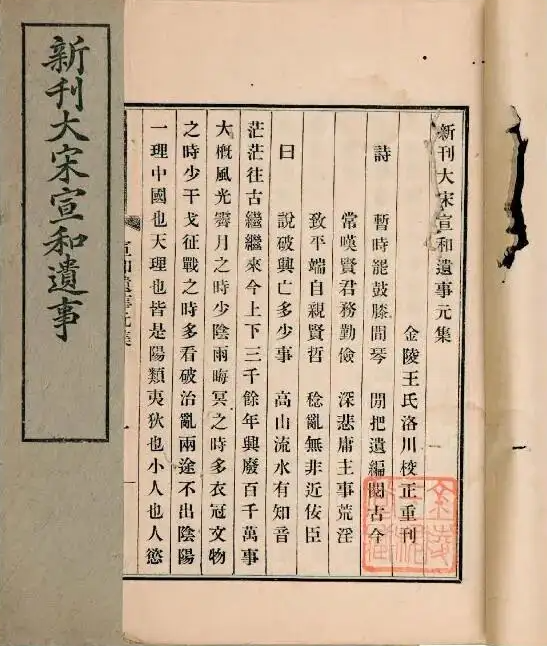

这里,必须谈一下问世于宋元之交的《大宋宣和遗事》。这部讲史话本,有些部分只是简单的历史编年纪事,如从宋徽宗建中靖国六年(1101)到宣和二年(1120),这整整20年时间,只不过是四五百字,质朴无文,当是从古书中抄录而来;另有一些部分,如方腊故事,尤其是宋江故事,则具有一定的文学意味。这些部分,自当也是南宋时期的民间艺人和“书会才人”在“街谈巷语”的基础上加工和创造而成的。但,这些加工和创造者是哪里人呢?我们从宋江故事看来,他们不可能是熟悉北方的人,而是熟悉南方的人。且看,其中描述北方的地理环境就有许多混乱、差错之处。如,先说李进义等“同往太行山落草为寇”,又说晁盖等“前往太行山梁山泊落草”,再说宋江等“直奔梁山泺上”。按,梁山泊(或梁山泺)与太行山完全是两个不同的地方,而且相距甚远,一在黄河以南,即今山东梁山县境,一在黄河以北,即山西高原与河北平原之间,怎么能乱扯在一起?可见,他们对这些地方甚为陌生。至于描写北方的景色,也缺乏北方的生活基础。如,马安国押送十万贯的生辰纲,自北京到开封,途经南洛县的五花营堤,只见“修竹萧森”。众所周知,竹子主要生长于长江流域及华南一带,黄河以北只是庭院中极少量的观赏用小竹而已。这里的描写,实际是南方的景色。不妨对照一下方腊故事中的地理描述。固然在南宋初年,方勺的《泊宅编》中就对方腊事有了记载,可能成为《大宋宣和遗事》的依据;但是,《泊宅编》中尚有不少未曾提及的地名,如寿昌、分水、休宁、缙云等这些小县城,而方腊故事中都提到了,却未有混乱、差错之处。看来,这些加工和创造者,对浙江杭州一带是相当熟悉的。据此,比较合理的解释就是:这些加工与创作《大宋宣和遗事》中宋江故事等的民间艺人和“书会才人”,很可能是杭州一带的人,至少,在杭州一带生活了较长时间。 大宋宣和遗事

《大宋宣和遗事》中的宋江故事,已经花了较多的笔墨描写了杨志卖刀、晁盖劫生辰纲、宋江怒杀阎婆惜和遇玄女得天书等事件,这些都发展成为后来《水浒传》中的重要情节。另,如宋江数次推荐、带领英雄豪杰上梁山事件,在后来的《水浒传》中更扩而大之,极力加以描写;至于“遣宋江收方腊”一语,后来竟演成洋洋十回大文;只有花石纲事件,在后来《水浒传》的杨志传中略加点染,但也仍有线索可寻。总之,这就为后来《水浒传》勾勒了大致(当然并不完整)的轮廓。不但如此,有个别人物还刻画出了某些方面的性格特征。如宋江这一形象,他在私放晁盖、结交英雄豪杰方面的“仗义”精神,已经为后来的发展准备了相当的基础。而这,可以看作是杭州一带的民间艺人和“书会才人”的艺术劳绩。 南宋时期的杭州,许多文人受到“街谈巷语”的影响,也参与了水浒故事的加工与创造,为《水浒传》的问世起了积极的促进作用。 首先,要从李嵩谈起。《癸辛杂识》有一段话是: 龚圣与作《宋江三十六赞》并《序》曰:“宋江事见于街谈巷语,不足采著。虽有高人如李满辈传写,士大夫亦不见黜。余年少时,壮其人,欲存之画赞,以未见信书载事实,不敢轻为。” 这个“传写”“宋江事”的李嵩,据田汝成《西湖游览志余》卷一七中的记载,是“钱塘人,李从训养子。工人物、山水、道释,尤长于界画。光、宁、理三朝待诏”。李嵩生长于杭州。他的养父与业师李从训也是宫庭画院待诏,他自己又是宋光宗、宁宗、理宗三朝的宫庭画院待诏,自然一生不能远走他处,所以,他“传写”的“见于街谈巷语”的“宋江事”,当是杭州一带的“街谈巷语”中的“宋江事”。像他这样一个人,居然能够这样,也就不难推知,南宋时期的杭州,“街谈巷语”中的“宋江事”是相当流行的了。 值得进一步深思的是,李嵩是怎样“传写”“宋江事”的?侧重在哪些方面? 今天,已经无法见到李嵩所“传写”的“宋江事”,我们不能妄加判断;但是,从李嵩的身世与思想,从他所“传写”的其他作品,不妨作一点大体上的推测。据有关史料,李嵩虽然是个宫廷画家,而少年时曾是一个木匠,自少能够较多地理解、接受底层人民的思想、感情、意志和愿望。同时,他又长期生活于宫廷画院之中,面对日益危殆的国势,自有一腔忠君爱国之思。他所画的代表作《观潮图》,就寓有此意。据田汝成《西湖游览志余》卷一七《艺文赏鉴》中所引的张靖之《跋》:“今所画,略无内家人物、仪卫供帐与吴俗文身戏水之流,惟空垣虚榭,烟树凄迷,平波远山,上下与帆樯相映而已。披阅中,欲使人心目迟回,有感慨吊惜之怀,无追攀壮浪之想。嵩意匠经营,情留象外,岂亦逆见将来,预存后鉴耶?杜子美云:‘江头宫殿锁干门,细柳新蒲为谁绿?’殆为此画题咏也。”其忠君爱国思想,不难想见。李嵩,也许就是凭着这种思想,使他更为注意“街谈巷语”中的“宋江事”,并去“传写”它(这行动本身就包含着一种肯定,甚至颂扬“宋江事”之意!),更何况,外族日逼,国事日非,转而思念草泽英雄,因而,也像《观潮图》那样,在“传写”中渗入一种忠君爱国意识,这也是可能的事。 现在,需要谈一下龚圣与。 龚圣与

龚圣与和李嵩一样,也是画家,思想上也有共同之处。据吴莱《桑海遗录序》:龚圣与“少尝与陆秀夫同居广陵幕府。及世已改,多往来故京。家益贫,故人宾客候问日至,立则祖如,坐无几席”。可见,宋亡之后,尽管家中甚贫,客来无处可坐,但是,他并不因此去媚事新主。他还以颂扬态度,为宋末忠臣文天祥、陆秀夫作了传记。陈宏绪在《寒夜录》中称他“忠谊激烈,大类谢翱、郑所南”。其忠君爱国思想是很鲜明的,所以,王鏊在《姑苏志》中就称扬他是一个“负才能、尚气节”的人。看来,在忠君爱国这一点上,他与李嵩是完全一致的。龚圣与还称李嵩为“高人”,可见,他对这位前辈是敬慕的。他在写作《宋江三十六赞》与《序》之前,就对宋江等有好感,“壮其人”,并“欲存之画赞”的,而这时,他尚“未见信书载事实”,但却可能已经看过李嵩所“传写”的“宋江事”了,加上他具有上述的思想基础,所以,他是很可能受了李嵩的影响,也许,他的《宋江三十六赞》与《序》,就是李嵩笔下的“宋江事”的继承与发展呢。下面,就谈谈他的《宋江三十六赞》和《序》。 别的暂且不谈,就谈谈其中的忠君爱国思想倾向。如对宋江,《序》中称之为“识性超卓,有过人者,立号既不僭侈,名称俨然,犹循规辙”,在《赞》中又称之为“不假称王,而呼保义”。可以明显地看出,作为“盗贼之圣”的宋江,其“过人”的“识性”,主要在于“不僭侈”、不称王。其忠君爱国思想,可谓溢于言表。这是面对尖锐的民族矛盾,基于儒家的正统观念,才把宋江形象作了如此加工与创造。又如,《赞》中称吴用是“义国安民”,称关胜是“云长义勇,汝其后昆”,称花荣是“中心慕汉,夺马而归”等等。这些,都是出于同样的立场和用心。 龚圣与对张顺的“赞语”是这样四句:“雪浪如山,汝能白跳。愿随忠魂,来驾怒潮。”前已提及的《大宋宣和遗事》,其中的张顺只是“天书”上加有一个绰号“浪里白跳”(黄本作“白条”)而已。这个绰号,只能表明其水上的功夫,而龚圣与的“愿随”两句,则赋予丰富的社会意义了。为什么这样?且作如下探索: 杭州有一座吴山。山上有一座著名的英衙公庙,是纪念春秋战国时期吴国忠臣伍子胥的。据《史记·伍子胥列传》:伍子胥自刭于姑苏(今江苏苏州),吴王夫差“取子胥尸盛以鸱夷革,浮之江中。吴人怜之,为立祠江上,因命曰胥山”。据《集解》:“胥山在太湖边。”然而,杭州人把这些“传”了过来,并加以发展。梁简文帝萧纲已经为杭州吴山英衙公庙写了“洪涛犹鼓怒,灵庙尚凄清”等诗句。唐代元和十年(815),杭州刺史卢元辅在《胥山祠铭》中也说:伍子胥被奸臣谗死,忠魂不泯,就在钱塘江上“愤悱鼓怒,配涛作神”,“大耀威灵,荡漭千里”。这些正是杭州一带颇为流行的传说。人们面对钱江的排排白浪,往往称作是伍子胥所乘的“素车白马”。龚圣与很可能是把杭州这些传说融到张顺形象中去了。“雪浪如山”,正是举世闻名的钱江大潮形象,“愿随”两句,则是张顺愿意跟随伍子胥的“忠魂”,表示自己也要做个“忠臣”之意。后来,《水浒传》中的张顺作为“王师”中的一员去征“草寇”方腊,被射死之后,其灵魂附在张横身上,乘钱江波涛而上,直到五云山下,终于把“草寇”方天定“扯下马来,一刀便割了头”。这种描写,很像是“愿随”两句的生发。张顺既是这样的“忠魂”,人们自然还可以有更多的附会,如张顺“一点幽魂,不离水里飘荡,感得西湖震泽龙君,收作金华太保”(九十五回)。后来,宋徽宗又下诏旨:“敕封金华将军”(九十九回),真是够荣耀的。且看《咸淳临安志》卷一五《金华将军庙》:“神姓曹,名杲,真定人,仕后唐为金华令。郡兵叛,以计平之。吴越王嘉其功,擢守婺。钱氏入朝,委以国事,杲即城隅,浚三池,曰‘涌金’。既殁,民为立祠池上。咸淳初,安抚李芾,以钱氏书涌金池三字,刻石于庙之右偏。”看来,因为张顺属于“忠魂”,便把平定过“兵叛”的曹杲头衔及其“金华将军庙”都移到张顺身上去了。《水浒传》中的张顺,其后半生形象可以说是相当典型的杭州“土产”。这,龚圣与的“赞”自当起了某些启示的作用。 还得谈一下周密。 周密,不仅收录了水浒故事孕育与发展初期的重要资料,而且,还对这些重要资料给以热情的宣扬与赞颂,对水浒故事的进一步发展也直接起了促进作用。且看,他对龚圣与《宋江三十六赞》和《序》所写的《跋》:

此皆群盗之靡耳。圣与既各为之赞,又从而序论之,何哉?太史公序游侠而进奸雄,不免异世之讥,然其首著胜、广于列传,且为项籍作本纪,其意亦深矣。识者当自能辨之云。 这话,分明有三层意思:首先,以“太史公序游侠而进奸雄”,尤其是为陈胜、吴广和项羽等作“列传”和“本纪”,同龚圣与的《宋江三十六赞》和《序》进行类比,这无疑是对龚圣与以及他这些作品的大胆赞颂;其次,太史公笔下的游侠儿都是出身微贱而富有才识者,而陈胜、吴广和项羽都是敢于反抗的英雄,以此作比,实际是对宋江等这些“群盗之靡”的大胆宣扬;末了“识者当自能辨之”一语,既是对“识者”的称许,更是对不“识”者、“讥”者的指责。毫无疑问,周密这些话更会促使“群盗之靡”的故事向前发展。 在杭州一带“街谈巷语”的直接或间接影响下,李嵩“传写”了“宋江事”,龚圣与又作了《宋江三十六赞》和《序》,周密又从而宣扬与赞颂,这些文人的加工与创造,自然又可能反过来影响着“街谈巷语”的继续发展。尤其是忠君爱国思想方面,在水浒故事中更是大为强化了。这种思想后来逐步扩大,不仅直接影响宋江形象,而且制约着几乎是全体水浒英雄的行动,成为一种主要思想倾向。总之,随着时日的递增,“街谈巷语”与文人笔墨相互影响,彼此促进,就使水浒故事不断趋向丰富、成熟,终于使《水浒传》在明代一朝分娩。

|