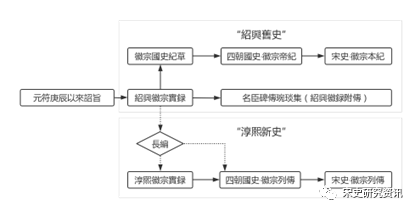

| “紹興舊史”與“淳熙新史”:南宋編纂徽宗朝官修史書的兩個文獻系統 文丨胡 斌 北京大學歷史學系博士,現爲北京大學政府管理學院博士後 提 要:北宋徽宗朝官修史書集中編纂於南宋高、孝兩朝,分“紹興舊史”和“淳熙新史”兩個文獻系統:“紹興舊史”以紹興二十八年成書的《徽宗實録》爲中心,包括乾道二年成書的徽宗國史《紀草》、淳熙十三年成書的《四朝國史·徽宗帝紀》及《宋史·徽宗本紀》;“淳熙新史”以淳熙四年成書的《徽宗實録》爲核心,包括《四朝國史》與《宋史》兩書的徽宗朝諸臣列傳。李燾是主持重修《徽録》的關鍵人物。《續資治通鑑長編》注文引述了紹興《徽録》、徽宗國史《紀草》等“紹興舊史”,而李燾的修正意見爲《宋史》徽宗朝諸臣列傳等“淳熙新史”採納。故《長編》注文是分辨兩種徽宗朝官修史書文獻系統的關鍵。通過分析《長編》注文,本文判定杜大珪《名臣碑傳琬琰集》中徽宗朝《實録》附傳實爲紹興《徽録》附傳,證明《宋史·徽宗本紀》與徽宗朝諸臣列傳分屬“紹興舊史”和“淳熙新史”兩個文獻系統。李燾修正“紹興舊史”旨在樹立元祐黨人的正面形象,扭轉北宋後期新黨的歷史書寫傾向。 關鍵詞:宋徽宗,實録,《續資治通鑑長編》,《名臣碑傳琬琰集》,元祐黨人 南宋高、孝兩朝集中編纂了一系列徽宗朝官修史書,此時是徽宗朝官方歷史書寫定型的關鍵時期。從高宗紹興七年(1137)至孝宗淳熙十三年(1186),南宋朝廷編纂了《紹興徽宗實録》、徽宗國史《紀草》、《淳熙徽宗實録》和《四朝國史》等一系列徽宗朝史書。前人研究對這些官方史書文獻的傳承關係已有系統認識,但受限於徽宗朝文獻流傳的系統缺失,尚難通過文本比勘深化認識[1]。 李燾《續資治通鑑長編》(以下簡稱《長編》)的徽宗朝部分成書於宋孝宗時期。《長編》(包括傳世本《長編》和《長編紀事本末》)注文引述了大量徽宗朝官方史書文本,對辨明文獻系統具有重要意義。但由於目前學界《長編》研究與宋代官方修史研究相對獨立。前者忽視對《長編》所引徽宗朝官修史書的追索,後者則對《長編》等私家史著提供的文本綫索關注不足[2]。本文擬將《長編》推回南宋初期徽宗朝官方史書産生的政治史語境中,充分利用徽宗朝《長編》注文及其他現存官修史書,厘清兩類徽宗朝官修史書的文獻關係。 一、高、孝兩朝編纂徽宗朝官修史書過程及文獻系統 南宋高、孝兩朝編纂徽宗官方史書可大致分成兩個階段:第一階段從紹興七年至乾道二年(1166),主要成果有湯思退所進《紹興徽宗實録》和徽宗國史《紀草》。這一階段的徽宗朝官修史書以《紹興徽宗實録》爲中心,可稱“紹興舊史”系統。第二階段由乾道五年至淳熙十三年,主要成果有《淳熙徽宗實録》、《四朝國史》及具有官方色彩的徽宗朝《長編》。這一階段的徽宗朝官修史書以《淳熙徽宗實録》爲中心,可稱“淳熙新史”。下文將分别討論兩個徽宗朝官修史書系統所含文獻的具體源流關係。 (一)“紹興舊史”:從《紹興徽宗實録》到《宋史·徽宗本紀》 《徽宗實録》編纂始於紹興七年。編纂工作在秦檜擅權時期進度緩慢,至紹興二十八年纔由湯思退上進。一百五十卷《紹興徽宗實録》主要取資於紹興八年汪藻呈進的八百余卷《元符庚辰以來詔旨》(以下簡稱《詔旨》)。汪藻因此在紹興二十八年得到本人加職、諸子堂除的奬勵[3]。 就在《紹興徽宗實録》成書當年,朝廷下令修撰神宗、哲宗、徽宗《三朝國史》。乾道二年又命加欽宗一朝,成《四朝國史》。其中《徽宗本紀》在紹興三十一年修成,於乾道二年閏九月二十九日上呈。因其此時《本紀》尚待筆削,故稱徽宗國史《紀草》[4]。 高紀春指出,宋朝國史《本紀》多在《實録》基礎上修成[5]。徽宗國史《紀草》的基礎正是《紹興徽宗實録》。淳熙十三年成書的《四朝國史·徽宗帝紀》直接源於《紀草》,《宋史·徽宗本紀》直接源於《四朝國史》,而間接源於《紀草》。這一文獻源流可由《長編紀事本末》注文證實:《長編紀事本末》注文屢次引用《紹興徽宗實録》和《紀草》内容,李燾多以“因之”描述二者關係。在《長編》引述並批評《紹興徽宗實録》《紀草》之處,《宋史·徽宗本紀》文字多與《紹興徽宗實録》相同,而未採納李燾的修正意見: 1、《長編紀事本末》記載崇寧四年(1105)八月崇政殿奏新樂詔,提到新樂“宜賜名曰‘大晟’。”注文提到:“《實録》不載,《詔旨》亦不載,《本紀》于辛卯日書:‘賜新樂名大晟,置府建官。’”[6]《宋史·徽宗本紀》於崇寧四年八月未引崇寧詔書,其記載與長編所引徽宗國史《紀草》隻字不差,體現《四朝國史·徽宗本紀》與《宋史·徽宗本紀》的繼承關係。[7]而注文中提到《實録》《詔旨》不載而《紀草》有記載,説明徽宗國史《紀草》在編纂時參用了其他文獻,因而有少量溢出《詔旨》及《紹興徽宗實録》内容。 2、《長編紀事本末》記載朝廷於政和三年(1113)七月二十一日詔令置禮制局,注文列舉了禮制局置於政和三年的證據,并稱:“《本紀》亦因《實録》,於二年七月二十一日丙子書:‘置禮制局。’今不取。”[8]《宋史·徽宗本紀》政和二年七月條記載:“丙子,置禮制局。”[9]可見《宋史·徽宗本紀》關於政和禮制局設置時間的記載與《紹興徽宗實録》和徽宗國史《紀草》相同,並未採納李燾的辯證。 3、《長編紀事本末》記載宣和二年(1120)正月甲子日徽宗御筆:“儒、道合而爲一”,廢除道教官學,注文提到:“《實録》只書‘甲子,罷道學’,《本紀》因之。”[10]李燾再次以“因之”描述徽宗國史《紀草》和《紹興徽宗實録》的關係。《宋史·徽宗本紀》于宣和二年正月載:“甲子,罷道學。”即與《長編》所引《紹興徽宗實録》及徽宗國史《紀草》文字相同[11]。 4、《長編紀事本末》記載宣和六年十二月徽宗令蔡京再領講議司手詔,注文開頭即稱“《實録》《本紀》云:‘蔡京領講議司。’” [12]《宋史·徽宗本紀》與注文所引《紹興徽宗實録》、徽宗國史《紀草》行文完全一致[13]。 以上四例文本異同大體印證了前文關於文獻源流的判斷:《長編紀事本末》注文將《紀草》和《紹興徽宗實録》視爲同類記載,强調《紀草》因《實録》而成。而元修《宋史》不僅與《長編》所引《紀草》文本高度一致,且未吸收《長編》增添修正《實録》《紀草》的意見。這就證明《宋史·徽宗本紀》繼承徽宗國史《紀草》,屬於“紹興舊史”。 當然,《四朝國史·徽宗本紀》未必照録徽宗國史《紀草》,元修《宋史·徽宗本紀》可能在《四朝國史》基礎上進行添修。《宋史·徽宗本紀》有一則與《長編》所引《紹興徽宗實録》和《紀草》不同,而與《長編》正文相同的記載。《長編紀事本末》記載崇寧三年六月頒佈元祐黨籍,此條正文:“詔重定元祐、元符黨人,及上書邪等事者合爲一籍,通三百九人,刻石朝堂,餘並出籍,自今毋得復彈奏。”注文提到:“《本紀》《實録》全不載此。”[14]而《宋史·徽宗本紀》採用《長編》此條正文,僅删一“事”字[15]。此例表明,從《四朝國史》成書到元代修著《宋史》成書,應有史官根據《長編》訂正徽宗《帝紀》的個别闕漏。 綜上可知,“紹興舊史”的核心文獻是成書於紹興二十八年的《紹興徽宗實録》。而乾道二年成書的徽宗朝《紀草》、淳熙十三年成書的《四朝國史·徽宗紀》以及《宋史·徽宗本紀》都在《紹興徽宗實録》基礎上修成。 (二)“淳熙新史”:《淳熙重修徽宗實録》諸問題 乾道五、六年間,朝廷下令重修《徽宗實録》。此書成於淳熙四年,即《淳熙重修徽宗實録》。重修《徽録》的提議與措置均與李燾直接相關,《淳熙徽宗實録》與徽宗朝《長編》也有淵源。淳熙十三年修成《四朝國史》列傳主要源於《淳熙徽録》附傳。下文將主要討論李燾在重修《徽宗實録》及《四朝國史》編修過程中發揮的作用,勾稽“淳熙新史”文獻系統的發展脈絡。 1.李燾與《淳熙徽宗實録》 《紹興徽宗實録》的基礎——《元符庚辰以來詔旨》雖然收聚了由元符庚辰至宣和乙巳之間的大量“御筆手詔”及“賞功罰罪文字”[16]。但由於《詔旨》的内容以官方詔令爲主,“即唐人令狐氏所聚詔册”,“而造膝之論,不在此書”。故而靠“裒綴”《詔旨》修成的《紹興徽宗實録》被時人認爲不足以統攝徽宗一朝的“百度更張”[17]。 乾道三年夏,李燾因進獻五朝本《長編》受召入京,於當年八月兼任國史院修撰,直接參修《四朝國史》編修工作[18]。至乾道五年底,李燾上章以“《徽宗實録》疏舛特甚,難遂准憑下筆”修撰《四朝國史》爲由,建議朝廷開館重修[19]。他在次年二月爲重修實録繕寫進呈“元符三年正月乙卯至三月合增損事迹”二十一條[20]。朝廷隨即批准李燾乾道五年所奏,於乾道六年四月下令開實録院重修《徽宗實録》,由李燾擔任實録院檢討官。不過他任職不到兩月就外任湖北轉運副使,直至淳熙三年正月才回朝擔任實録院同修撰[21]。 從乾道五年至淳熙三年,在李燾外任期間,重修《徽宗實録》工作實際處於停滯狀態[22]。這主要由於此時史館官員多有兼職,難以專注纂著。陳傅良在光宗紹熙五年(1194)提到: 今史院檢討皆是兼局,更出迭入,有同傳舍。至修撰亦以從臣兼之,往往多近上眷渥之人,率不淹久,去掌機政。大概一年之間,方議立條例,均分卷帙,而出院多矣。則一朝鉅典,無由就緒,事大體重,豈容空過歲月。[23]

陳氏提到當時侍從官多兼掌史職以爲晉昇之階,兼史職者並不熱心修史。據《南宋館閣録》,在此期間任實録院修撰兩人(王曮、王淮),均以翰林學士兼;同修撰六人,其中兩人(范成大、趙雄)以中書舍人兼,四人(周必大、沈夏、黄鈞、留正)以權諸部侍郎、尚書兼[24]。這四人之中的兩人在任職期還有其他兼職:周氏兼權直學士院,沈氏兼臨安少尹[25]。考慮到内外制及京府工作之繁重,恐怕無力主持修纂。另外兩位侍郎的任職時間十分短暫:黄鈞兼修撰僅一月[26],留正僅兼修撰不足三月[27]。可見乾道六年以來的史館官員或由“掌機政”的侍從兼任,或“更出迭入,有同傳舍”,難以專注修史。 淳熙三年正月,李燾返回臨安,任秘書監、權實録院同修撰,重新主持重修《徽宗實録》。朝廷下令重修《徽録》須於一年内完成進呈。當年十一月,李燾推薦秘書郎吕祖謙擔任實録院檢討官。吕祖謙在與朱熹的通信中提到“《徽録》已逼進書”,吕氏“屏置它事,專意料理”,著力“訂正其是非”“隨事補益”,以致“殊無少暇”[28]。從這一描述不難看出淳熙三年後史館加緊重修《徽宗實録》的情況。在衆人的努力下,《重修徽宗實録》終於淳熙四年三月九日進呈[29]。 當時史館的人事也值得關注,吕祖謙曾提到“所幸院長及同僚皆無齟齬。”[30]時實録院修撰官僅有李燾一人,也就是吕氏所謂“院長”。而“同僚”則指實録院檢討官,包括李垕[31]、傅伯壽[32]、蔣繼周[33]與何澹[34]。五名檢討官中,李垕爲李燾之子,吕祖謙由李燾舉薦,另外三人也未見與李燾持政治敵對立場。可見淳熙三至四年的實録院,應由李燾主導。 由此可見,李燾既是孝宗朝《淳熙重修徽宗實録》的提議者,又在此書集中編纂時期主導實録院工作。官方國史修撰固然是集體工作,而由當時形勢推定,李燾應有條件將個人對徽宗朝史事的看法納入《淳熙徽宗實録》之中。 李燾的個人意見集中體現在徽宗朝《長編》之中。而乾道五年至淳熙四年重修《徽宗實録》,正值李燾編纂進呈徽宗朝《長編》之時。那么,徽宗朝《長編》與《淳熙徽録》是否存在關聯? 2.徽宗朝《長編》與《淳熙徽宗實録》的關係 《長編》是李燾關於北宋九朝的私人歷史著作。由於卷帙浩繁,各朝《長編》編纂成書時間有所不同。宋初五朝《長編》在乾道四年四月就已進呈,徽宗朝《長編》則直至淳熙四年方纔首次進呈。可見從乾道五年至淳熙初,李燾雖不在朝中參與重修《徽宗實録》,卻完成了私家修撰的徽宗朝《長編》。 徽宗朝《長編》雖成於私室,卻也具有一定官方色彩。李燾於乾道三年因上呈太祖朝《長編》入朝,此時朝廷已將《長編》作爲編修國史的參考史著,下令給劄抄寫,降付國史、日曆所,藏于秘閣。到了乾道四年四月,李燾在進呈五朝本《長編》的上奏中明言師法《通鑒》。乾道六年三月孝宗下令依《資治通鑒》紙樣繕寫《長編》,將李燾銜名依司馬光銜位書寫進納。這表明孝宗有意將《長編》作爲比擬《資治通鑒》的半官方史著。 李燾乾道五年所上建議重修《徽宗實録》的章奏廣爲既有研究徵引討論,但其中李燾對徽宗朝《長編》與重修《徽録》關係的説明卻少見關注: 猥因進《續資治通鑒長編》,自建隆訖治平,凡一百八卷,……其治平以來自合依詔旨接續修進,乞特許臣專意討論徽宗一朝事迹,纂述《長編》。《長編》既具,即可助成正史。[35]

此段關於《長編》與《重修徽宗實録》關係的描述,要害在“助成正史”四字。鄧廣銘先生引用此條,説明《四朝國史》參考了李燾《長編》,這當然是正確的[36]。而李燾在此處特别提到“徽宗一朝事迹”,與上文重修《徽宗實録》的提議相銜接。則此處“助成正史”,當指以徽宗朝《長編》助成《重修徽宗實録》,再憑《淳熙徽録》修撰《四朝國史》。 乾道五年離開史館後,李燾專注編纂徽宗朝《長編》。他在淳熙四年間主持完成《重修徽宗實録》後不久即奏進徽宗朝《長編》。據此推測,李燾在淳熙三年主持重修《徽録》時應已基本完成徽宗朝《長編》。朱熹曾言:“《徽録》新書近方看得數卷,大抵是用《長編》添修,然亦有不盡處。”[37]這説表明《淳熙徽宗實録》的確廣泛吸收了李燾《長編》的意見。 楊仲良《長編紀事本末》根據《長編》編修而成。《長編紀事本末》注文可以作爲印證《長編》與《淳熙徽宗實録》關係的文獻依據。徽宗朝《長編》所引“實録”,雖未明言到底是何種《徽宗實録》。但就行文判斷此“實録”只能是《紹興徽宗實録》,理由有二: 首先,按照《長編》的體例,李燾如能徵引《淳熙徽宗實録》,必然同時參照《紹興徽宗實録》相關記載,則注文中須分别稱爲“新録”“舊録”。但徽宗朝《長編紀事本末》注文徑稱“實録”,説明李燾編寫《長編》時没有參考《淳熙徽宗實録》。 其次,《長編紀事本末》引用“實録”時,注文中多有李燾不明“實録”取材及去取原因的表述。如《長編紀事本末》討論宣和六年金使孛堇富謨古、李簡是遣留使抑或謝登位使時,注文提到:“又不知《實録》此何所據,亦稱遣留而不稱謝登位,豈謝登位兼遣留乎?”[38]又如《長編紀事本末》批評“實録”失載大觀二年童貫授節度使事:“《實録》削此不載,甚無謂。”[39]據此看來,李燾似乎不知道“實録”的具體資料來源,並對“實録”筆削方式頗爲不滿,可見《長編紀事本末》中的“實録”不是李燾主持參修的《淳熙徽宗實録》。 由《長編紀事本末》注文來看,徽宗朝《長編》未系統參考《淳熙徽宗實録》,注文所引“實録”爲《紹興徽宗實録》。李燾對《紹興徽録》的質疑修正直接體現在《長編紀事本末》注文之中。考慮到李燾主持重修《徽録》的過程,《長編紀事本末》注文對《紹興徽録》的批評很可能爲《淳熙徽宗實録》採納。也就是説,是否吸收徽宗朝《長編》對“實録”的批評意見,或可作爲分疏對兩种《徽宗實録》的標準。 應當説明的是,李燾在《淳熙徽宗實録》成書後繼續對《長編》進行修正。吕祖謙在淳熙五年以後與李燾的通信,體現了淳熙十年《長編》的編纂過程。吕祖謙在書信中再三詢問:“《長編》莫曾下手再整頓否?”[40]他希望李燾“參訂修潤,整頓凡例,刊修枝葉,兩存者折衷歸於一是,遂爲完書”[41]。在這一時期,李燾曾來信向吕祖謙詢問“謝顯道出處”,吕氏回復稱:“謝上蔡曲折,當以問朱元晦,得報即拜禀”[42]。李燾所詢問的,或許是謝良佐在徽宗建中靖國外貶的原因,吕氏隨即轉問熟稔程門文獻的朱熹。這表明李燾的確在淳熙四年之後繼續搜集材料,補充修正徽宗朝《長編》。不過,由於當前難以系統離析不同時間奏進的徽宗朝《長編》文本,故而進一步分疏“淳熙新史”内部的文獻層次尚有困難。 綜上,《淳熙徽宗實録》與徽宗朝《長編》是兩种相互獨立而關係密切的兩种文獻。乾道、淳熙重修《徽宗實録》,正值李燾私家編纂具有官方色彩的徽宗朝《長編》之時。李燾在乾道五年提議重修《徽録》時,就已打算以徽宗朝《長編》“助成正史”,這一設想在《淳熙徽宗實録》修撰過程中成爲現實。就文獻源流而言,徽宗朝《長編》所引“實録”即《紹興徽宗實録》,而《長編》對“實録”的批評很可能爲《淳熙徽宗實録》所採納,成爲分辨兩种徽宗實録的依據。 3.《四朝國史》徽宗朝列傳與《重修徽宗實録》的關係 淳熙十三年最終成書的《四朝國史》,是紹興末年以來徽宗朝國史修撰工作的最終成果。《四朝國史·徽宗本紀》成於重修《徽録》提議之前,列傳則成於重修《徽録》完成之後,則二者完全可能分别源於兩种徽宗實録。上文已經證明《四朝國史·徽宗本紀》源於《紹興徽宗實録》,本節擬討論《四朝國史》徽宗朝列傳的來源問題。 李燾建議重修《徽宗實録》,就是爲修纂官方史書奠定基礎。故《四朝國史》的徽宗朝列傳理應採用《淳熙徽宗實録》附傳,而不是飽受非議的《紹興徽宗實録》附傳。此外,李燾還在淳熙十年、十一年間主持修撰《四朝國史》列傳:淳熙十年六月,李燾兼同修國史,直接參與修撰《四朝國史》列傳。當年冬李氏疾作,次年春病亡[43]。宋末時人稱:“召修列傳,垂成而燾卒。”[44]洪邁隨後主持完成了《四朝國史》列傳。不僅如此,李燾所著《長編》還廣爲編修《四朝國史》參考採用。寧宗嘉泰三年(1203)傅伯壽稱:“修《四朝國史》則採《續資治通鑑》及《東都事略》。”[45]由此推測,《四朝國史》中徽宗朝諸臣列傳理應屬於“淳熙新史”。 《四朝國史》成書後,時人也注意到其中徽宗朝列傳與《淳熙徽宗實録》附傳的聯繫。周必大曾提到《淳熙徽宗實録》之《龔夬傳》較《紹興徽宗實録》加詳,“比歲所進《四朝國史》列傳蓋取諸此。”[46]造成這一狀況的原因,可能是《四朝國史·龔夬傳》於李燾在史院時就已完成,也可能是洪邁繼任後採諸《淳熙徽宗實録》附傳而成。無論如何,《四朝國史》徽宗朝列傳主要源於《淳熙徽宗實録》,屬於“淳熙新史”之文獻系統,自可斷言。 至于元修《宋史》列傳與《四朝國史》列傳的關係,清人趙翼指出:“元修《宋史》,度宗以前多本之宋朝國史。”[47]周藤吉之通過文本比勘,發現《宋史》列傳與宋代《國史》記事相同之處很多。二者之間亦有少量區别,屬元代史官根據筆記、行狀等材料對《國史》列傳進行删削修正[48]。參修《宋史》的元代史官危素稱讚北宋《國史》“太祖至徽、欽列傳至爲賅備”,有别於列傳稀少的南宋高、孝、光、寧《中興四朝國史》[49]。由危素此説推測,元修《宋史》中徽宗朝臣僚列傳,應是在《四朝國史》列傳的基礎上添修而成。此點可由下節比勘《名臣碑傳琬琰集》印證。 綜上,“淳熙新史”文獻系統以淳熙四年成書的《淳熙徽宗實録》爲核心。《淳熙徽宗實録》可能系統採納了徽宗朝《長編》的意見,而《四朝國史》與元修《宋史》的徽宗朝列傳大體因襲《淳熙徽宗實録》附傳。總體看來,徽宗朝《長編》、《淳熙徽宗實録》、《四朝國史》與元修《宋史》的徽宗朝臣僚列傳均屬“淳熙新史”。 本節考察了南宋初期徽宗朝國史編纂的主要過程和重要節點,辨別了“紹興舊史”與“淳熙新史”兩個官修史書文獻系統(見表一),發現《宋史·徽宗朝本紀》與徽宗朝諸臣列傳分隸兩個文獻系統。李燾《長編》大量引用“紹興舊史”原文,其去取意見很可能代表了“淳熙新史”修正“紹興舊史”的看法,因此《長編》注文具有辨別兩個官修史書文獻系統的重要作用。

二、《名臣碑傳琬琰集》中《徽宗實録》附傳的文獻來源

《名臣碑傳琬琰集》(以下簡稱《琬琰集》)保存了部分徽宗朝《實録》附傳。相關傳記注明出自“實録”,并以傳主死於某年開篇,顯爲《實録》附傳。其中有張商英、章惇、吕惠卿、鄒浩、劉安世、曾布、曾肇及程頤八人死于徽宗朝,這八篇傳記應出於《徽宗實録》。《琬琰集》刊刻於光宗紹熙五年,是時李燾主持重修之《淳熙徽宗實録》業已成書。因此《琬琰集》中的“實録”既可能是《紹興徽宗實録》附傳,也可能是《淳熙徽宗實録》附傳。既有研究大多僅指出上述諸篇附傳的確出於《徽宗實録》,而未能分辨具體出於《紹興徽宗實録》抑或《淳熙徽宗實録》[50]。蔡涵墨(Charles Hartman)提出它們應當出自《淳熙徽宗實録》,卻未列出任何證據[51]。 《琬琰集》中載有《徽宗實録》附傳的八人之中,除吕惠卿、劉安世、曾布、曾肇外,另外四人的《紹興徽宗實録》附傳均爲《長編》或《長編紀事本末》徵引。本節將比勘《琬琰集》、《長編》所引《紹興徽宗實録》附傳、李燾注文及《宋史》本傳相應内容,逐一判斷《琬琰集》中章惇、鄒浩及程頤、張商英四篇傳記屬於何種《徽宗實録》,以便辨明《琬琰集》中《徽宗實録》附傳的文獻來源。 (一)章惇 《琬琰集》下集卷一八有《章丞相惇傳》,其中關於章惇在哲宗元祐初因廢罷免役法與司馬光相争一事的記載與《宋史·章惇傳》明顯不同:

宣仁后臨朝,用司馬光、吕公著更革弊事。惇與宰相蔡確不肯引咎去位,窺伺得失。惇尤謔侮光,争論決法,光不能堪。蘇轍爲諫官,上疏論其姦惡,惇與確皆逐去。[52]

宣仁后聽政,惇與蔡確矯唱定策功。確罷,惇不自安,乃駁司馬光所更役法,累數千言。其略曰:“如保甲、保馬,一日不罷有一日害。若役法,則熙寧之初遽改免役,後遂有弊。今復爲差役,當議論盡善,然後行之,不宜遽改,以貽後悔。”吕公著曰:“惇所論固有可取,然專意求勝,不顧朝廷大體。”光議既行,惇憤恚争辨簾前,其語甚悖,宣仁后怒。劉摯、蘇轍、王覿、朱光庭、王巖叟、孫升交章擊之,黜知汝州。七八年間,數爲言者彈治。[53]

兩相比較,《宋史》記述較《章丞相惇傳》加詳細,特别是引用了章惇奏疏語,這一補充應與《長編》及《淳熙徽宗實録》有關。《長編》注文提到“今實録”所載元祐元年(1986)二月章惇《論役法劄子》中没有“役法可以緩改,非如京東鐵馬、福建茶鹽,不改一日有一日之害也”,這是因爲“崇寧史臣陰爲惇諱,紹興史臣不能檢討增益之也。”[54]此處的“崇寧史官”應指徽宗朝主持修撰《哲宗實録》的蔡京[55],“今實録”指紹興八年所上《重修哲宗實録》,“紹興史臣”指參與重修《哲宗實錄》的范沖等人[56]。李燾提到蔡京等人所修《哲宗實録》的元祐元年二月條不載章惇《論役法劄子》,紹興初范沖等人重修《哲宗實録》時未能糾正。據此推斷,參考《重修哲宗實録》修成章惇附傳的《紹興徽宗實録》應當也脱載章惇元祐劄子,而吸收李燾意見修成的《淳熙徽宗實録》附傳應當載有此劄。 “不改一日有一日之害”一句不見於《章丞相惇傳》,而《宋史·章惇傳》不僅載有《論役法劄子》,且節略引文恰與《長編》注文相同,可見《章丞相惇傳》應爲《紹興徽宗實録》章惇附傳。另外,《章丞相惇傳》稱章氏僅爲蘇轍一人彈劾,并稱其罷任實因開罪司馬光;而《宋史·章惇傳》稱章氏實受劉、蘇、王、朱等人“交章”彈劾,并以于宣仁后簾前語悖爲章惇罷任的直接原因。而《長編》具載劉、蘇、王、朱等人劾章,并以章惇因簾前悖語而罷任。可見《宋史》的增益應當源自《長編》。[57]。可見《章丞相惇傳》與《宋史·章惇傳》的差異直接體現了徽宗朝國史“紹興舊史”與“淳熙新史”的分野。 就書寫傾向而言,李燾所謂“崇寧史臣陰爲惇諱”,指修撰哲宗《舊録》於徽宗崇寧年間新黨當政時修撰。新黨以元祐更化推翻神宗新政爲政治汙點,因而史官不録章惇章奏中支持廢除神宗朝保甲、保馬法的觀點。而所謂“紹興史臣不能檢討增益之”,表明紹興《徽宗實録》繼承了北宋后期的國史書寫,未能貫徹范沖重修《哲宗實録》的宗旨。李燾引用邵伯温説增入章惇奏疏“不改一日有一日之害”一語,揭示了作爲紹聖新黨魁首的章惇在元祐時曾支持推翻部分神宗新法;再用邵説把章惇罷任的原因由受司馬光打壓改爲簾前悖語、激怒宣仁后[58]。李燾所修正的,正是《紹興徽宗實録》因循紹聖、崇寧以來維護新黨,污名化宣仁后的歷史書寫。 (二)鄒浩 《琬琰集》下卷一九有《鄒司諫浩傳》。今本《長編》及《長編紀事本末》對《紹興徽宗實録·鄒浩附傳》記載崇寧元年蔡京誣陷鄒浩廢后一案多有微詞。衆所周知,哲宗元祐七年遵循太皇太后高氏的意願立孟氏爲后,紹聖三年廢之,在元符二年改立誕育越王的劉氏爲后。哲宗病逝後,孟氏復后位爲“元祐皇后”,劉氏爲“元符皇后”。蔡京崇寧元年入相後爲確立紹聖“國是”,推動再廢孟氏并擬窮治異己[59]。爲此,蔡京僞造了鄒浩元符元年九月上章,其中提到鄒氏誣陷越王非劉氏所生、諫止立劉氏爲后。蔡京還僞造了一篇元符三年五月劉后向皇太后申辨的表文和一篇劉后爲朝廷貶斥鄒浩而告謝的表文,劉后二表均引用蔡京僞造鄒浩章疏。朝廷據此於崇寧元年閏六月下詔以誣蔑劉后的罪名黜責鄒浩。李燾提到:“今所修《徽宗實録》……但于《鄒浩傳》載浩本章及詔耳。”[60]也就是説,《紹興徽宗實録·鄒浩附傳》收録了蔡京僞作章奏及崇寧詔書,李燾建議將其削去,辨明蔡京誣陷鄒浩的真相。 《鄒司諫浩傳》中既有蔡京僞作鄒浩元符元年上章及崇寧詔書,又未提及蔡京僞造一事,完全符合李燾對於《紹興徽宗實録》附傳的相關描述[61]。《宋史·鄒浩傳》僅有鄒浩本疏而無崇寧詔書,且明白解釋蔡京誣陷始末,完全符合李燾的取捨意見[62]。可見《鄒司諫浩傳》與《紹興徽宗實録》的文本特徵相同,與《長編》、《宋史·鄒浩傳》所代表“淳熙新史”的意見判然有别。 值得注意的是,《宋史·鄒浩傳》中有陳瓘告誡鄒浩不應焚燒奏草及蔡京作僞疏一事。根據《長編紀事本末》所引注文,這一叙事應出自《丁未録》: 《丁未録》云:“上欲再貶浩,而三省求浩元疏不獲,下浩取稿。浩奏以元稿不存。陳瓘聞而嘆曰:‘若後日有撰惡語以進者,將何以自明?’已而章惇果僞撰浩疏,䄂以進。”案惇元符三年九月八日已罷相,僞鄒浩疏者乃蔡京也。[63]

可見《丁未録》原文記載爲鄒浩作僞疏者爲章惇,《長編》注文辨明應爲蔡京。值得注意的是,《宋史·鄒浩傳》稱僞作章疏的是蔡京而非章惇,吸收了《長編》的考辨[64]。可見《宋史》此段記述並非直接引述《丁未録》,而是由《長編》注文轉引《丁未録》。總之,無論是剪裁引文還是叙述方式,《宋史·鄒浩傳》都精確體現了李燾《長編》的修改意見,這再度印證了《宋史》徽宗朝诸臣列傳屬於“淳熙新史”。 僞造鄒浩廢后奏疏案是徽宗初蔡京打擊異己的大案,韓仲彦、鄒浩、陳瓘、龔夬等官員因此遭貶,而後進入《元祐黨籍碑》。而鄒浩在南宋高、孝之際聲譽極高,時人稱:“元符貴人,腰金紆紫者何限。鄒至完、陳瑩中,姓名與日月争光。”[65]李燾的修正意見,旨在揭露蔡京迫害鄒浩的行迹。 (三)張商英 《名臣碑傳琬琰集》下卷一六有《張少保商英傳》,應爲《徽宗實録》之張商英附傳。《長編》及《長編紀事本末》兩處引到南宋官修史書中張氏傳記。其中一處是《長編》直接引用《紹興徽宗實録·張商英附傳》内容: 朝奉郎、權開封府推官張商英爲提點河東路刑獄。商英先上書謂:“三年無改於父之道,今先帝陵土未乾,奈何輕議變更!”又嘗移簡蘇軾,欲作言事官,或得之以告吕公著,公著不悦,故出之。(此據《徽録商英傳》及邵伯温《辨誣》修入。邵伯温作《章惇傳》云:“惇既拜相,薦蔡卞爲右丞,林希爲中書舍人,張商英爲諫官。……張商英在元祐初爲開封府推官,欲作言官,簡蘇内翰子瞻云:‘老僧欲住烏寺,呵佛駡祖一巡,如何?’偶館職孫朴過子瞻,竊得其簡,示吕申公之子希純。希純白申公,申公不悦,出商英爲河東路提刑。)[66]

此處是張商英反對元祐時朝廷廢除神宗新法的舉措。《長編》正文爲《紹興徽宗實録·張商英附傳》與邵伯温《辨誣》之《章惇傳》拼接而成。從注文所引《辨誣》内容來看,正文中“又嘗”以降源自《辨誣》,則從引文開頭至“奈何輕議變更”源自《紹興徽宗實録》正文。 《張少保商英傳》與《長編》所引《紹興徽宗實録》附傳内容相契合[67]。而《宋史·張商英傳》則於《紹興徽録》附傳後有“且移書蘇軾求入台,其廋詞有‘老僧欲住烏寺,呵佛駡祖’之語。吕公著聞之,不悦。”[68]這一增添符合《長編》增補《徽録商英傳》的意見,且增添内容似在《長編》引述邵伯温《辨誣》的正文基礎上,再以注文所引邵氏《章惇傳》增潤[69]。 另一處《長編》注文涉及張商英於徽宗元符三年外貶的原因: 《商英本傳》云:時大河決,除水官非其人。商英繳詞頭,具言築堤塞河,是塞兒口而止其啼也。宰相因奏:“觀商英言,必能治河,宜委之。”遂除龍制、河北漕。按商英自中書舍人出,曾布《日録》載其事端,坐章惇黨也。《本傳》飾説,今不取。[70]

一般來説,《長編》引用國史傳記時稱“本傳”,引用實録所附傳記稱“附傳”。不過,南宋臣僚有時也將《實録》附傳稱爲“本傳”:如程俱《題陳襄薦士狀草并手詔及本傳後》一文,開篇即稱:“《右樞密直學士尚書右司郎中兼侍讀陳襄傳》,見《神宗皇帝實録》。”[71]周必大曾引述杜衍“《仁録》本傳”[72]。劉克莊所作莊夏行實跋文載:“余在史館覽公《實録》本傳”云云[73]。由此推測,此處“商英本傳”可能正是《紹興徽宗實録》附傳。李燾引用曾布《日錄》記載張氏外貶實因黨附章惇,質疑“商英本傳”掩蓋了張氏外貶的真實原因。其中“商英本傳”所引文字具見《張少保商英傳》,而隻字不見於《宋史·張商英傳》,可以證明《張少保商英傳》是《紹興徽宗實錄》之《張商英附傳》。 從書寫的角度看,張商英既在紹聖時期打擊元祐舊黨,又因反對蔡京而列名《元祐黨籍碑》。“淳熙新史”的兩處修正,旨在突出張商英反對元祐的負面形象。張商英在“紹興舊史”和“淳熙新史”中形象的差异,正與南宋高、孝兩朝追復元祐黨的曲折過程密切相關[74]。 (四)程頤 《琬琰集》下卷二一有《程侍講頤傳》,開篇有“大觀元年九月庚子,通直郎程頤卒”,應爲《徽宗實録》附傳[75]。除《長編》注文外,朱熹《伊川先生年譜》也爲確定此篇來源提供了綫索。朱熹《伊川先生年譜》(以下簡稱《年譜》)於乾道四年隨《二程遺書》刊印,先後引用各類“實録”十次,其中兩次引用“哲宗、徽宗實録”,這里的“徽宗實録”即《紹興徽宗實録》[76]。這兩則記載都發生在徽宗朝以前,不應是《實録》繫年部分,而應是《實録》程頤附傳。 《年譜》所引“徽宗實録”可與《程侍講頤傳》、《宋史·程頤傳》進行比勘:一則“徽宗實録”即程氏兄弟從學於周敦頤,《程侍講頤傳》有類似記載,而《宋史·程頤傳》没有相關記載。一則“徽宗實録”即元豐八年哲宗即位後,程頤爲司馬光、吕公著和韓絳舉薦,《程侍講頤傳》與此記載相同,而《宋史·程頤傳》僅提到司馬光、吕公著二人推薦,未提及韓絳[77]。由此可見,《程侍講頤傳》與朱熹《年譜》所引《紹興徽宗實録》程頤附傳相契合,《宋史·程頤傳》與二者記載有明顯區别。據此可初步判斷,《程侍講頤傳》應爲《紹興徽宗實録》附傳。 《程侍講頤傳》脱漏了對程頤在徽宗朝遭到黜責、叙復的記載。此文記載程氏“崇寧初復通直郎”而後卒,開頭則徑稱“通直郎程頤”云云[78]。實際上,徽宗朝曾短暂召回元祐黨人,程頤於元符三年十月叙復通直郎,崇寧元年五月因宰相曾布推動貶斥元祐黨人而被追所叙官,崇寧二年蔡京入相禁止元祐學術、政事後又遭追毁出身以來文字,至崇寧五年徽宗因星變毁《元祐黨籍碑》,程氏纔得以叙復宣義郎[79]。因而程頤死時官銜應當是宣義郎,而《程侍講頤傳》遺漏了崇寧元年以後程頤官銜的變動。 由《實録》體例推測,《紹興徽宗實録》中關於程頤遭到黜責、叙復應當有兩組記載:一組是崇寧元年、二年、五年條目記載黜責、叙復程氏詔令,一組是大觀二年記載程頤去世條下所附傳記(即《實録》附傳)。既然《程侍講頤傳》可能是《紹興徽宗實録》附傳,又遺漏崇寧年間程頤黜責、叙復的信息,那麽《紹興徽録》的崇寧繫年部分也理失載這些信息——此點可由《長編紀事本末》注文印證。《長編紀事本末》中關於程頤崇寧元年、二年追復叙官及追毁出身記載的材料來源都是《詔旨》,而崇寧五年叙復程頤一條注文中明確提到:“《實録》並削去……今用《詔旨》及《宣和録》追書。”[80]由此可見,《紹興徽宗實録》應當没有記載崇寧元年、二年、五年貶責、叙復元祐黨人的詔令,也就是説程頤崇寧二年以來追毁、叙復經歷不見於《紹興徽宗實録》繫年部分。則《程侍講頤傳》徽宗朝部分的脱漏與《紹興徽宗實録》崇寧年間失載詔令的情況相符合。 《程侍講頤傳》屬於“紹興舊史”,還能由《長編》注文所引“頤本傳”印證: 《頤本傳》載頤所以罷講筵,乃云:“坐上疏乞於延和講説,爲顧臨、孔文仲所劾。”誤也。上疏乃在去年夏末,及今一年有餘矣。雖今年三月亦曾再上疏,然所以罷講筵,要不緣此,今不取。[81]

此處的“頤本傳”也應當屬於“紹興舊史”。其中記載程氏因建議將哲宗經筵由邇英殿移至延和殿而爲給事中顧臨、左諫議大夫孔文仲論罷。李燾認爲程頤於元祐元年夏、二年三月兩度上疏“乞於延和講説”,卻於元祐二年八月罷講筵,兩事發生的時間不接續[82],進而與蘇軾交惡纔是程氏被罷的真正原因。朱熹也認爲蘇軾“疾之如讐,與其黨類巧爲謗詆”才是程頤罷經筵的原因。《程侍講頤傳》在引述程頤建議延和講説章疏後提出:“疏奏,給事中顧臨、諫議大夫孔文仲論列,遂罷職官。”[83]這與李燾所批評“頤本傳”的寫法完全相同。《宋史·程頤傳》却遵從李燾、朱熹的意見:將程頤罷經筵歸咎於蘇軾一派的排擠,而與“乞於延和講説”無關。[84]據此可知《程侍講頤傳》確爲《紹興徽宗實録》附傳。 本節主要依靠《長編》(包括傳世本《長編》和《長編紀事本末》)注文,對《名臣碑傳琬琰集》中四篇徽宗朝《實録》附傳的史源進行考察。這四篇傳記相關記載均與《長編》引述《紹興徽宗實録》等“紹興舊史”的文本面貌相同,《宋史》相關傳記則系統採納《長編》修正“紹興舊史”的意見。可見《名臣碑傳琬琰集》的徽宗朝《實録》附傳不是蔡涵墨所認爲的《淳熙徽録》附傳,而是《紹興徽宗實録》附傳。《名臣碑傳琬琰集》之《徽宗實録》附傳或作爲甄別《紹興徽宗實録》文獻系統的“標準器”。 有學者認爲《琬琰集》中徽宗“實録”附傳與《宋史》列傳的差别,緣於宋人編修《國史》時另採《實録》以外的史料[85]。本節的討論證明,《琬琰集》與《宋史》的不同,不是《實録》與《國史》的差别,而是傳記緣於兩种《徽宗實録》。 據此,“紹興舊史”與“淳熙新史”兩個文獻系統關係如下表:

三、結論 本文首先通過文獻源流梳理,發現了南宋官方編纂的徽宗朝史書形成了“紹興舊史”與“淳熙新史”兩個文獻系統。其中“紹興舊史”以《紹興徽宗實録》爲中心,涵括了由紹興七年至乾道二年編纂的各類記述徽宗朝歷史的官修史書:即包括《紹興徽宗實録》、《四朝國史·徽宗本紀》及元修《宋史·徽宗本紀》,《名臣碑傳琬琰集》所載徽宗朝“實録”附傳等。“淳熙新史”以《淳熙徽宗實録》爲中心,涵括了乾道五年至淳熙十三年編纂的官修史書:即徽宗朝《長編》、《淳熙徽宗實録》以及《四朝國史》中徽宗朝諸臣列傳(《宋史》徽宗朝諸臣列傳)。《宋史》中的徽宗本紀與徽宗朝諸臣列傳分屬兩個文獻系統。 利用徽宗朝《長編》注文進行文本比勘,是本文判定徽宗朝官修史書文獻系統的主要手段。李燾是重修《徽宗實録》提議者和實際主導者。其所編纂的徽宗朝《長編》在注文中廣泛引用《紹興徽宗實録》《紀草》等“紹興舊史”,其批評意見又爲《淳熙徽宗實録》等“淳熙新史”文獻所吸收。本文利用《長編》注文,與《宋史》、《名臣碑傳琬琰集》等文獻比勘,不僅印證了關於徽宗朝官修史書流傳系譜的文獻記載,還在缺乏文獻源流記載的情況下證實了《名臣碑傳琬琰集》中徽宗朝“實録”附傳爲《紹興徽宗實録》。可見層次豐富的《長編》注文對於離析宋代官修史書之文獻層次具有重要意義,却尚未得到充分關注。 判明兩种官修史書文獻系統,爲進一步考察徽宗朝史著文獻開拓了空間。 首先,本文已發現表示“紹興舊史”與“淳熙新史”的若干“標準器”,藉此可以對文獻源流不清、文本特徵不典型的若干“非標準”徽宗朝史籍性質進行判斷。比如史稱《東都事略》綴取“四朝實録”附傳,“而微以野史附益之。”[86]而本文發現《名臣碑傳琬琰集》收録之《紹興徽宗實録》附傳,爲討論《東都事略》傳記屬於何种《徽宗實録》提供了可能。據筆者所見,《東都事略》中鄒浩、張商英傳記在整體結構上相當接近《名臣碑傳琬琰集》,卻同時呈現吸收《長編》注文的痕迹。或許《東都事略》的徽宗朝列傳是以《紹興徽宗實録》爲基礎,同時吸收了李燾《長編》的考訂意見。 更重要是,徽宗朝官修史書文獻出現“紹興舊史”與“淳熙新史”分野的背景,是元祐學術在高、孝兩朝的禁錮與流行。兩宋之際時人將北宋亡國的責任歸咎於徽宗朝蔡京、王黼亂政,形成了偏愛元祐舊黨的傾向。而在紹興四年之前,由於當政的黄潛善、吕頤浩等仍舊重用蔡京、王黼系官僚,元祐黨人及其後代仍舊遠離朝堂。紹興四年趙鼎入相後積極引用代表元祐學術的思想家。范祖禹之孫范沖主持重修神宗、哲宗實録,重新塑造了元祐黨人在官修史書中的正面形象。高宗也表達“最愛元祐”的立場[87]。而自紹興八年以降,高宗罷趙鼎而任用秦檜,懷疑趙鼎引用元祐黨人子弟旨在植黨自專,秦檜集團趁機推動“洛學之禁”,此舉中斷了修正北宋後期官方史書書寫的歷史進程[88]。紹興二十五年秦檜死後,朝廷雖然取消程學之禁,但湯思退、沈該等宰執仍受知于秦檜,實録院檢討官汪澈修撰“先朝實録”却“老成畏禍,務在磨稜”[89]。總體來看,“紹興舊史”産生于秦檜結黨擅權、抑制元祐學術的政治語境[90]。 當孝宗即位之後,隨著批判秦檜政事的深化,元祐學術的提倡者開始進入宰執隊伍。乾道五年李燾提倡重修《徽宗實録》時,正值陳俊卿、汪應辰等人執政,大力引用胡銓、張栻、吕祖謙、朱熹、劉焞等元祐學術繼承者。無論李燾因《長編》得知於孝宗,還是此後任職史館,均由陳、汪等人推薦。李燾要求重修《徽宗實錄》,實際是接續范沖,重啓扭轉官方史書中元祐黨人形象的進程。李氏在提倡重修《徽宗實録》的上奏中强調范沖重修神、哲實録爲元祐舊黨“辯白”,修正了北宋後期主政者“輒以私意變亂是非”,並聲言倘若不重修《徽宗實録》“必至是非混亂,忠義枉遭埋没,姦諛反得恣睢,史官之罪大矣。”[91]這裏的“忠義”,就包括在徽宗朝反對蔡京而進入《元祐黨籍碑》的元祐黨人。由此可見,孝宗朝史官要求重修“淳熙新史”産生在孝宗朝元祐學術流行、元祐學術繼承者當政掌權的政治語境之下。 隨着朝中政局變動和主流學術風氣的變遷,元祐黨人的正面形象愈來愈明晰地呈現在南宋官方對於徽宗朝歷史的書寫之中。從“紹興舊史”到“淳熙新史”,南宋官方歷史書寫的變化折射出南宋高、孝兩朝政治語境變遷的複雜過程。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |