| |  | | 史林春秋 | | | | 文史知识丨荣新江:穿行于汉堡与柏林之间 | | 来源:文史知识微信公众号 作者:荣新江 日期:2023-01-17 | |

一 汉堡走访恩默瑞克教授

德国没有大的敦煌收藏品,“满世界寻找敦煌”是个广义的概念,除了敦煌,也包括吐鲁番、和田、库车甚至楼兰出土文献,其实只要是海外收藏的中国西北地区出土的,都画在我要寻访的地图里。德国之行,与和田、吐鲁番有关,而不是敦煌。我当时在莱顿大学进修,往北最方便去的地方就是汉堡,汉堡有于阗语专家恩默瑞克教授(Ronald E. Emmerick)(图1)。之前我去剑桥拜访贝利教授,贝利对我说,你要是做于阗,就要去汉堡大学找我的学生恩默瑞克。我本来就计划拜访恩默瑞克,听贝利这么一说,更是急着想去见他,法国之行结束后,我就去了汉堡,然后再去柏林。所以这次的题目叫“穿行于汉堡与柏林之间”。我在英法的行程,更多的是在图书馆抄文书,而德国之行更多的是行走。

1985年5月23日星期四,我从莱顿先到荷兰东边乌特勒支的中心火车站Ut recht CS,转乘8:16的车出发,13:53到汉堡。第二天跑到汉堡大学,恩默瑞克出差了,他非常忙碌,那个时代的欧洲教授是满天飞的。我在汉堡逗留了几天,5月26日去了丹麦、瑞典。我从北欧回来之后,5月31日再次去汉堡大学找恩默瑞克,他的秘书一个人顶仨,耳朵上挂着两个电话,帮我拨通了恩默瑞克太太的电话,他太太说恩默瑞克又出差了。于是我去了不来梅、柏林。我到西柏林转一圈后回到汉堡,恩默瑞克终于回来了,他的学生段晴也回来了,段晴带我去拜访了恩默瑞克。段晴是北大的工农兵学员,学德语的。季羡林先生“文革”后招的第一批梵文研究生,后来出国,去汉堡大学跟恩默瑞克学于阗语。北大有一个敦煌研究室,把斯坦因、伯希和、格伦威德尔、勒柯克等人的书和敦煌微缩胶卷等资料都放在里头。我作为学习委员,管理这个研究室的钥匙。段晴等研究生都来图书室看书,我跟他们都非常熟。我1984年9月到莱顿后,跟段晴说我想去汉堡,她给我打电话,说到时候去车站接。我去汉堡时,段晴恰好不在,她的老师恩默瑞克也不在,我通过她介绍的王海洋找到了住的地方,在Langen horner Chausse 85。这里原是中国使馆的房子,后来旁边修机场,使馆搬走了,房子委托给汉堡的学生会,可以很便宜地招待外来的学生。我们这样的学生,跑了一天,即使飞机轰鸣,也可以睡得很香。但是这个地方在郊外,路程特别远。恩默瑞克教授在欧洲的伊朗学界是数一数二的人物。我出发前,把莱顿大学东方写本与图书部里所有的西方杂志、东方学专刊、纪念文集翻了一遍,对恩默瑞克发的文章有了个底。我给他写信寄了个目录,说我找到你这么多文章,但还有很多文章找不到。恩默瑞克的著作非常之多,1960—1970年代写了《有关于阗的藏文文献》(Tibetan Texts Concerning Khotan),最主要的就是翻译《于阗国授记》,这是传世藏文文献里有关于阗的最重要的资料,恩默瑞克用了四个刊本来校勘,藏学家都没有校这么精细。恩默瑞克还写了《塞语语法研究》(Saka Grammatical Studies),这是贝利没有完成的于阗语语法的工作。他还把一部于阗文的佛教诗集《赞巴斯塔书》(The Book of Zambasta)翻译出来。我到德国后联系了恩默瑞克三次,在德国之行的最后几天,终于等到了他,这时段晴也回来了。6月9日,我跟着段晴到了恩默瑞克家。一开始恩默瑞克捂着嘴,咕噜咕噜地跟我说几句话,考一考我能不能听懂他说的。我听懂了之后,他从里屋拿出了早已准备好的四十八个抽印本,摆了一桌子,有的文章非常厚,足有一大摞。段晴说:“有的文章,都没有送给过我。”我事先编了个目录给恩默瑞克,有的文章确实找不着,我想他一定会送的,这是一种激将法。我去汉堡最重要的目的是拜访恩默瑞克,虽然行程最后才见到他,但是收获非常之多。他当时表示希望我读他的于阗语研究生,我回国后和导师张广达先生商量后,婉拒了。德国之行第二站,我从汉堡去了不来梅。不来梅有个海外博物馆(Übersee- Museum)(图2),那里收藏着德国特灵克勒(Emil Trinkler)探险队1920年代末去和田探险的收集品,特别是在丹丹乌里克的一批发掘品。特灵克勒后来出了车祸,所以他的收集品分散了,美国大都会博物馆、东京大学都买过他的收集品。留在德国的,文物部分在海外博物馆,文书部分在德国国家图书馆。有的壁画上有于阗文榜题,恩默瑞克写过文章进行解读。我不是专门研究文物的,但是我要把有关线索累积到一起,所以要去不来梅看一下这些文物。图2 不来梅海外博物馆

我联系了海外博物馆,5月31日星期五前往。博物馆派了托马斯·海贝勒博士(Thomas Heberer,中文名王海)到火车站接我。海贝勒的太太是中国人,他会说中文,是不来梅中德友好学会的副会长,在不来梅大学教书,同时也在博物馆里整理中文书。他接到我后,特意找了一家中餐馆,我们各自点了一个菜。我好长时间没吃到地道的中国菜,就点了一个京酱肉丝,他点了一盘宫保鸡丁。我一看,这宫保鸡丁不是更香吗,就一筷子冲着宫保鸡丁下去了。他的眼神一颤,我意识到错了,欧洲人是分餐的,我这一筷子下到他的盘子里,怎么办?只见海贝勒马上反应过来,拿起筷子一筷子就冲着京酱肉丝去了。真是个好人!他带着我去博物馆,为我节省了很多时间,没有他,我得自己找路。他送了我一本他编写的《中国研究文选》,他研究西南少数民族,我不研究这个,回国后送给研究这方面的人了。海外博物馆里特灵克勒收集品有一架子,不多,我现在想不起有什么特别的收获,当然有的时候收获不一定是立竿见影的,而是多少年之后才有回报。我这里给大家讲一下有关特灵克勒探险队和我调查的后续故事。1927年10月, 特灵克勒和地质学者德·特拉(Hellmut de Terra)、摄影师博斯哈德(Walter Bosshard)一起进入新疆,从喀什向和田,考察热瓦克、约特干、麻札塔格、阿克斯比尔、丹丹乌里克、达玛沟等遗址,几乎斯坦因去过的地方他们都去了。但他们考古不在行,收获与斯坦因相比简直是天差地别。特灵克勒雇民工在丹丹乌里克挖了一些房子(图3),获得了一些文物。他说一间房子很像斯文·赫定(Sven Hedin)挖过的,但是赫定只画了画,没有照片,所以只是推测。一般来说,那些做向导的挖宝者,是不会告诉后来的探险队前人挖过哪处宝藏的。二十世纪二十年代中国已经成立了古物保护委员会,发现特灵克勒的行为后,就加以抗议。1928年春,新疆政府明令特灵克勒一行停止发掘,把他们赶走了。特灵克勒回德国后,1930年出了德文版游记《狂飙之地》(Im Land der Stürme, mit Yak- und Kamel karavanen durch Innerasien) 。当 时 欧 洲很流行旅游探险的书,一出版就被译成多种语言文字。我在北大图书馆借到过《狂飙之地》的英文版(The Stormswept Roof of Asia: by Yak, Camel & Sheep Caravan in Tibet, Chinese Turkistan & over the Kara-koram),书上没有出版年月,但1931年有两个人借过,从这本书的借阅时间推测,它是1931 年出版的。1930年德文版出版,马上就有人翻译成了英文,当时这些书非常畅销。特灵克勒探险队的摄影师博斯哈德后来移民美国,写过《亚洲高原与沙漠历险记》(Hazards of Asia’s Highlands and Deserts),1930年出版。

汉堡大学的格罗普教授(Ge rd Grop p)是做考古学的,他帮海外博物馆把特灵克勒探险队的和田收集品做了研究整理,于1974年出版了《中国新疆和田的考古出土文物》(Archäologische Funde aus Khotan Chinesisch- Ostturkestan)一书。这本书把散在全世界的特灵克勒探险队收集品汇集到一起,是海外博物馆出的,一般的书店里找不着。不来梅海外博物馆之行,虽然当时收获不多,但故事还没结束。特灵克勒探险队之后,再没有人去过丹丹乌里克。丹丹乌里克在和田北面沙漠深处,外国探险家中斯文·赫定第一个发现了它,斯坦因在此收获极大,亨廷顿(E. Huntington)空手而归。特灵克勒探险队走后,丹丹乌里克似乎被人遗忘。1990年代初有一个美国企业家罗杰伟(Roger Covey)创办了一个唐研究基金会,我建议唐研究基金会应该对丹丹乌里克进行考古调查和发掘,丹丹乌里克是唐朝的。当时他出了一笔经费,雇了沙漠车,新疆考古所在1996年进去了一趟,找到了丹丹乌里克,得到了GPS的数值,但由于某些人的中间作梗,考古工作没有能够跟进。1998年,有一个叫克里斯托夫·鲍默(Ch ristoph Baumer)的瑞士烟草商,雇了几个测绘照相的人,组织了一个所谓“中瑞考察团”,找到了丹丹乌里克,进行了完全非法的“考古”。他写了一本书叫《丝路南道:沿着斯文·赫定和斯坦因的足迹前进》(Southern Silk Road: In the Footsteps of Sir Aurel Stein and Sven Hedin),又在《东方艺术》(Oriental Art)杂志发表一篇他们在丹丹乌里克发掘的报告。我一看吓了一跳,他们竟然把斯坦因挖过的坑全挖了一遍,挖出了不少东西。新疆考古所后来询问他东西的下落。他说一些小雕像等放在丹丹乌里克一个树洞里。新疆考古所随即进入遗址区,找到了鲍默说的地方,拿到藏在树洞里的文物。树洞旁边有一个佛寺,秋季的大风吹开沉积已久的沙子,露出了寺庙带有壁画的墙垣。但是第一次去没有足够装备,于是2002年10月做了准备,再次来到那里, 把佛寺清理了一遍,揭取了寺院墙壁上的不少壁画。新疆考古所传给我一些照片,我对比出土壁画,觉得新发掘的壁画是特灵克勒探险队拍摄过的佛寺壁画。我判断这座佛寺是特灵克勒挖过的,我去新疆的时候,拿着格罗普的《中国新疆和田的考古出土文物》去做比对, 大体可以落实。对证之后,新疆考古所主持发掘的张玉忠先生拿出一叠报纸,说是在壁画底部的沙子里挖出来的。我一看,是《新苏黎世报》(Ne ue Zürcher Zeitung)和《瑞士画报》(S chweizer I llustrierte Zeitung)(图 4a),报纸里面包着一个固体火柴盒(图4b),火柴盒上一边写着Please see inside(请看里面),一边写着i mportant matters(其中有重要的东西)。火柴盒里面是一张薄薄的名片,博斯喀的名片,这应当是博斯哈德护照上的名字。名片背面用粗笔写着一段话:“To the poor fellow who believed to find something here we leave this papers with our kindest regards. E.Trinkler, W. Bosshard. 25-3-28.”翻译过来大意是:“向那些相信在我们留下这些报纸的这里会发现一些东西的可怜的后来者致以最良好的祝愿。特灵克勒、博斯哈德,1928年3月25日。”特灵克勒没挖着太多东西,他知道后边还会有探险队来挖,就给他们留点东西。由此可见,这个佛寺斯文·赫定挖了,特灵克勒挖了,鲍默又挖了,最后新疆考古所彻底做了清理。新疆的考古就是充满了故事,非常有意思!我回北京后,把《狂飙之地》英文本借出来, 书里果然写了他们把报纸和名片埋入寺庙,上面一段文字是:“To the poor fellow who trusts that he will find something here, for his lonely hours, with kindest regards.”(向在孤独的时光里相信在此会找到东西的那些可怜人,致以最良好的祝愿。)所记的文字有点不一样,可能是特灵克勒写书的时候或者从德文翻译成英文的时候稍微有点变化。这是和不来梅海外博物馆藏品相关的后续故事,是以后的收获。

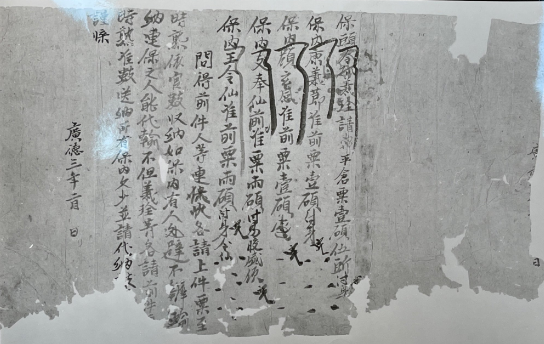

我在海外博物馆,还翻了一些古书,抄了一个目录,其中有《三礼通释》《程尚书禹贡后论》《皇朝一统舆地总图》《御赐剿平粤匪方略》《古今名人画稿》《增补事类赋》《木郎祈雨咒》等。我觉得海外古籍调查工作还差得很远,做敦煌吐鲁番的人把能找到的敦煌、吐鲁番、和田、库车的文献,即使巴掌大的一个片都找了,全部登记在案。但是海外古籍调查任重道远,比如与丝绸之路研究有关的海外针经,很少人调查它们的学术价值。调查古书的人往往冲着图书馆, 忘记了博物馆。博物馆的图书馆是一个非常重要又常常被忽略的地方。海外博物馆的馆员还拿出一些字画给我看,有一件题赵孟頫作。我看了一大堆画,我也不懂,不知道这些画的价值,不知真假。另外,还有《唐贞观二十年残造像碑记》《宋大观元年造像碑记》。馆里还收藏了一个“孝圣慈宣康惠敦和诚徽仁穆敬天光圣宪皇后神位”,我回去后写信问研究近代史的人,得知这是雍正的孝圣宪皇后钮祜禄氏的牌位,应当是八国联军从太庙(今北京劳动人民文化宫)抢走的。在不来梅,博物馆的馆员对我非常好,馆长接见了我。馆长说,这些来自中国的文物,我们帮你们暂存在这儿,一旦时机成熟,我们全部归还。不来梅考察结束后,6月5日,我从汉堡坐火车前往柏林,主要目的是去德国国家图书馆调查吐鲁番出土文书。当时东、西德分立,东柏林很大,西柏林是非常小的一个弹丸之地。西德的首都在波恩,但是政治文化中心仍然在西柏林,国家博物馆、国家图书馆都在西柏林。我的导师许理和教授给他们写了信,他们专门给我安排了一个阅览室,还派了一个工人。图书馆收藏的吐鲁番探险队收集品都比较碎,用钢化玻璃板两边夹着,有的钢化玻璃板很大,要用车来推,所以派了一个工人从库房里把玻璃板推来推去。德国吐鲁番探险队的收集品来自吐鲁番以及焉耆、库车。十九世纪末二十世纪初新疆北边是俄国人的势力,南边是英国人的势力,当时德国和俄国关系非常好,俄国把最有宝藏的吐鲁番交给了德国人。德国第一次吐鲁番探险由格伦威德尔(Alber t Grünwedel)、胡特(Georg Huth)、巴图斯(Theodor Bartus)组成。格伦威德尔是印度美术史专家,当时是柏林民俗学博物馆的馆长;巴图斯是切割壁画的高手。第二次探险,格伦威德尔生病,由民俗学博物馆的临时工勒柯克(Alber t von Le Coq)担任队长。1905年8月,格伦威德尔身体恢复了,就给勒柯克发电报说我马上去喀什噶尔,我们到喀什噶尔会合, 形成第三次探险队,我是队长。当时是8月,吐鲁番四十多摄氏度高温,没法发掘。勒柯克跑到哈密的白羊沟,遇到一个从敦煌来的俄国商人,告诉勒柯克敦煌发现了藏经洞。勒柯克不太信,掷铜钱决定下一步去哪儿,结果这枚铜钱救了敦煌莫高窟的壁画。如果他带着巴图斯这个专门切割壁画的人到了敦煌, 敦煌就遭殃了。勒柯克不像伯希和、斯坦因还谈判,他几鞭子就能把王道士打一边去。结果勒柯克跑到喀什噶尔,而格伦威德尔的皮箱子丢在了圣彼得堡, 迟到12月份才来,勒柯克给气得要死。勒柯克说我要是去了敦煌,那就是西方第一个发现敦煌藏经洞宝藏的人。所以他跟斯坦因结了仇,也跟格伦威德尔结了仇。吐鲁番探险队的足迹,主要挖的是北道,他们从奥什到喀什,再到库车西面的库木土拉和克孜尔石窟,再到焉耆,到吐鲁番。德国人四次考古,几乎把吐鲁番、焉耆、库车地区的重要遗址全挖过,攫取到大量文物和文献资料,这些我们在后面的讲座中集中介绍。当时我主要奔着国家图书馆去找文书。德国吐鲁番探险队的文书有几万个编号,但是都比较小。吐鲁番出土汉文文献大多数在东德科学院保存,西德部分当时只有“二战”时埋在美因茨的文书,取出来后转移到德国国家图书馆,编号还是美因茨的编号,有一两百件,主要是佛经,有写本,也有很好的刻本,还有西夏文的。西夏文在吐鲁番出的非常少,我不知道西夏学的人把这些东西做过没有。当时图书馆把原件也给我过了一遍,我主要看世俗文书,其中有五保文书(图5)。我向图书馆申请文书照片,图书馆很慷慨地给我寄了一套,用透明防潮防酸的那种纸袋装好,照片现在都保存得很好。

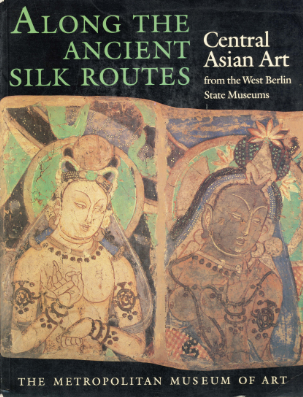

6月7日离开西柏林那天的一大早,我去了印度艺术博物馆,这里主要是德国探险队收集的美术品,所以我没有提前联系。上面讲到勒柯克跟格伦威德尔在喀什会合后,开启了第三次探险,主要挖焉耆、龟兹。到1913—1914年,清王朝灭亡后,新疆处于混乱中,德国外交部不让他们到新疆考古。勒柯克和巴图斯跟德国外交部签了一个生死协议,说我们如果死在新疆,我们自己负责。他们开启了第四次探险,把能割走的壁画全部割走,包括巴楚地区的遗址出土文物,雇哥萨克兵运过帕米尔高原,从奥什上火车,往德国运,带走了大量东西。我在印度艺术博物馆看的这些壁画上,常常有吐火罗语题记,这些文字材料是我所关心的,也不是和我的研究完全没关系,这些感官上的认识,可能就为后来我主持推进龟兹石窟吐火罗语题记调查研究埋下了伏笔。我做研究是一步一步深入的,做完于阗做敦煌,做完敦煌做吐鲁番,我很想把龟兹也做一遍,但是龟兹太难做了。我曾在台北“中研院”史语所访问时认识台湾大学学考古的庆昭蓉,鼓励她去巴黎学吐火罗语。她后来果然去了法国,跟吐火罗语大家皮诺(Georges-Jean Pinault)读博士。2008年,我到巴黎参加一个纪念伯希和的会议,见到她和她的师兄荻原裕敏。于是我把他俩请到北京,共同来做龟兹石窟吐火罗语题记研究。从2009年起,我们花了大概十年时间,以克孜尔石窟为中心,把整个龟兹地区七八个石窟跑遍了。在龟兹研究院调查的基础上,搜集了七百多条题记。我们把这些题记全部解读,编成三册《龟兹石窟题记》,书里有最清晰的图。被探险队割走一半的,我们都在西方或买或通过朋友要到了高清照片,跟墙壁的题记缀合上。这三册书一出,在学界影响非常大,当年就得了法兰西学院的丝绸之路奖。还有一个插曲,我到印度艺术博物馆时,很想买到一本《西柏林国家博物馆藏丝绸之路沿线的中亚艺术》(Along the Ancient Silk Routes: Central Asian Art from the West Berlin State Museums)(图6)。1982年,德国吐鲁番探险队收集品到美国大都会博物馆做过一次展览,这是有史以来出去文物最多的一次,这本展览图录是英文写的,也更便于利用。我特别勇敢地一路打听找到馆长办公室,办公室主任雅尔迪兹(Marianne Yaldiz)接待了我, 就是后来1996年对我非常好的馆长。当时我说要买这本书,她说没有了,你要到大都会去找。1996 年我去大都会博物馆,让里面的朋友帮忙找这本书,翻遍了也没找到。谁知两三年之后,我路过北大东门地摊,眼前一亮,看到一本塑封的Along the Ancient Silk Routes。我问摆摊的你哪弄的,他说有人卖的。我问多少钱,他说三十三块钱。我说三十怎么样,他说没问题。我说还是给你三十三块吧,这太难得了。比欧美便宜了不知道多少,而且全新的一本,连包装的塑封都没打开过。我从德国找到美国,都没找到的一本书,却在北大东门地摊等着我。这本图录是哈特勒(Herber t Härtel)馆长主编的,用非常地道的英语描述了德国吐鲁番探险队收集的美术品,当然主要是当时西柏林保存的部分。

图6 《西柏林国家博物馆藏丝绸之路沿线的中亚艺术》封面回到1985年,当时柏林真正好玩的地方,比如博物馆岛,都在东柏林,在柏林墙的另一面,我当然要去看看。欧洲的旅游者从西德到东德,必须在关口用西德马克换四十个东德马克,才能进东德。6月6日我到了关口,边防人员说你是社会主义国家来的,不用换,直接发给我一个二十四小时的临时签证。我先到勃兰登堡门内大概很近的一个地方,有座大皇宫模样的建筑,就是东德科学院古代历史和考古中央研究所,大部分吐鲁番文书就在里面存放着。我从莱顿出发前一天,收到了东德科学院管吐鲁番文书的梯娄(Thomas Thilo) 博士的来信,说太不巧了,你来的时候,我正好出差。我站在门口望了望,梯娄博士不在,没得进去,只能望楼兴叹了一下,就去各处游览了。在逛一家书店时,我眼前一亮,看到一本《回鹘文译本弥勒会见记》(Maitrisimit nom bitig),是哈佛大学的特肯(S. Tekin)教授帮东德科学院整理的《弥勒会见记》的回鹘文译本。这正是季羡林先生托我找,而我在西欧书店里一直没找到的书。东德出的书在西方的书店里,有的买不到。现在忽然摆在了面前,但大街上一时找不到换钱的地方,一个西德马克等于四十个东德马克,我只好咬牙用西德马克1:1的价买了这两本书,贡献给季先生。季先生当时正在整理新疆博物馆藏吐火罗语A《弥勒会见记》,他要用德藏的回鹘文《弥勒会见记》来解读吐火罗语A《弥勒会见记》里的一些词。最后一个故事是关于格罗普(G. Gropp)教授的。我有一次去汉堡大学找恩默瑞克未遇,却碰到另一位伊朗学教授。他问我哪儿来的,我说中国来的, 跟他聊起来了。他一报名字,我说你就是整理不来梅海外博物馆和田文物的格罗普教授吧?他说就是我呀。他问,你有《中国新疆和田的考古出土文物》这本书吗?我说我买不到。他说你什么时候再来,我送你一本。我说不行,我明天就去柏林了。他说没关系,我家住在你经过的Büchen小站旁边,火车停靠的时候,你开车窗,我把书递给你。我买好车票,马上打电话告诉格罗普车次时间。Büchen这个车站是当时东、西德国的边境小站(图7),火车在这里大概要停15分钟,西德的边防军下车,东德的边防军上车。他们换完了岗,我望眼欲穿,也没看到格罗普的到来。我心想德国人讲话是非常严谨的,不来一定有什么事儿。我到了柏林后,马上给他家打电话。他说实在对不起,我车抛锚了,你什么时候回来,到时候通知我,我把书送过去。我6月7日中午回程的时候,在柏林车站给他打了电话。大概16:05,火车快到Büchen站时,远远看见站台上一个黑点,黑点越来越大,越来越大,最后变成魁梧的格罗普教授。我打开车窗,他递给我这本书。我们大概聊了二十分钟,火车再度行驶,继续向汉堡开去。他一直站在站台上,黑点越来越小,越来越小,我头伸出车窗望着他,直至看不到他的影子。

(附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上, 根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作。)感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

| | | 相关内容 | | | | | |