| 张尔田,名采田,字孟劬,号遯堪,浙江钱塘人。(注17)幼承家学。(注18)餍饫文史,不乐为功令文。初官刑部,后以知府筮仕江苏,丁父忧去官。鼎革后,绝意仕进,尝应史馆聘修《清史》。嗣主诸大学讲席,于南,则政治、交通,于北,则北京师范及燕京,所至远近响风。东寇起,以老病,困居故都。

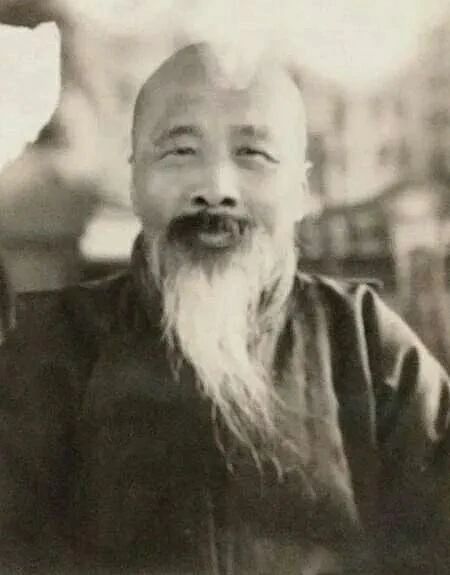

张尔田像 所著史籍,有《史微》(注19)《玉溪生年谱会笺》《清列朝后妃传稿》,《清史》若干部分(计《乐志》八卷、《刑志》二卷、《地理志》江苏一卷,文公海、李之棠列传一卷),《沈乙庵蒙古源流笺证校补》诸书,以《史微》为最著。(注20) 其自与《国粹学报》主笔书云: “鄙人少长学问,粗识六艺百家之流别,又籍隶浙江,而生长于博陵,故志学之年,即喜观颜习斋、李恕谷书,而尤私淑黄黎洲、章实斋二先生。博陵为习斋乡里,而黄、章二先生,则吾浙人也。近著《史微》内篇四卷,外篇四卷,即用实斋《通义》例,由六经诸子之家法,以推孔子之微言,七十子之大义,而凡制度之沿革、训诂之异同,靡不综贯,欲于王仲任《论衡》、刘子元《史通》外,自成一家言。又著《诸子学记》十卷,即用黄梨洲学案例,刺取诸子十家颛门之宗旨,条分件系理而董之。司马迁所谓整齐百家杂语,厥协六经异传者也。是二书均已杀青,俟写定后,当以寄赠。外此著而未成者,尚有《两汉今古文家经义类征》及《明史余记》二种。《类征》为辨章经学源流而作。《余记》为补孴三王事迹而作。此皆鄙人生平著述之大略。” 其叙孙君益庵《汉志举例》云:“余之服膺章实斋人与君同。曩尝纂《史微》,阐明实斋六经皆史之谊,每相与抚尘而笑,莫逆于心海内同志落落两人……” 又《答梁任公论史学书》云:“舍弟东荪书来,承见尊著《中国历史研究法》八钜册,并达尊旨,属为諟审,辞意殷重,眷速不遗,此自先生谦伪之德,而不知臣精久已消亡也。尊撰体大思精,造专宏肆,循论三复,曷敢妄叹,窃有欲复于先生者: 著述之体,论断与考宗殊科。国朝朴学,义据通深,尤责家法。挽世所见,惟吾友王静庵能守此律。其所著书,皆谨严不溢一辞。先生书,本是讲稿,繁而不杀,体固应尔。若将来勒成定本,则藏山之业,似不宜苟。鄙意欲先生掇精取华,宁疏毋滥,宁简勿芜。凡一切聪明旁溢之语,及一时推想而尚未籀为定论者,汰之又汰。即不得已,亦必详慎而后出之。学之为道,不争异与同,但争诚与伪。诚者虽公诸四达之衢,而人不能窃;伪者不旋踵立萎。人之学识,万有不齐,但求我之于学,竭忠尽智。近人狃于帝代诸史,不可尽信感想,观察方向,因时造变,此皆心有所蔽,而不得其正者。语曰:明察秋毫,而不能见目睫。异说谲觚,十九而足。甚愿先生勿效之也。 学之所贵,贵乎成就,常识不以尽之。其愈成就者,愈平实;而不成就者反是。近今不乏出版之作,衡以成学,大都古人所谓夹袋物耳。若就其中所引者,各以还诸其人,而问其所得者何在?未有不哑然者。是故批评之业,谈何容易。先生天才骏发,又能参异己之长,而时济之。旷代一人,吾无间然。倘由愚之说,以蕲益臻于平实,勿狥时会转移,勿恃理想予夺,深味尼父则殆之箴,恪守老氏数穷之诫,震东曙光,非先生而谁? 某自顷岁多病早哀,蓬累寡殖,愧不能有埤高远。又兼北庠,教务卒卒,末由面质,故谨以书白其愚,惟亮察焉。” 其为刘翰怡作《章氏遗书叙》云: “人之一生,曰始曰壮曰究,人类之一期亦然。彼其古今成败祸福存亡之迹,与夫蕃变之所由。然苟无史焉,虽圣者无所丽其思,而一切道术,且将不立。史也者,彰往而察来者也。老之术,葆之于始孩。孔之术,赡之于既壮。而皆所以访其究。究则圣者不忍言矣。故六艺大原厥维史。诸子立言,虽其精粗本末不同,而皆籀于史。自刘向氏后,经籍道熄,缀学沟犹以自为方。晋汨于玄,宋、明以来,蔀于理,乾嘉间,休宁、高邮诸儒起,始稍稍窥见于遗经。然而一出焉一人焉,恒干之亡,已伏于兹。儒者智不足以知圣,其于六籍之原,匪特不敢言,抑且不能言,则相与正训诂、明音韵、考名物、核度数,曰吾且为之邮焉,及其蔽也,弃本逐未,至视前经往诰,与商之龟甲文、周之毛公鼎散盘、秦汉之瓦当,曾无以异,暖姝相循汔今,若绝而未遽绝者,恃好古之一念,慬以维系于人心也。一旦好古之念去,而人之祸亟矣。先生当举世溺于训诂音韵名物度数之时,已虑恒干之将亡,独昌言六艺皆史之谊,又推其说,施之于一切立言之书,而条其义例,比于子政辨章旧闻,一人而已。” 其于殷虚契龟、敦煌残楮之见解: 若夫殷虚契龟、敦煌残楮,其所以为吾经典、佐证者,盖亦有限。然此乃成学者取资,今悉屏落一切,驱天下学僮惟是之从。至有正经疏注,终身未读其全,而中西稗贩,高谈皇古者,侮圣蔑经,行且先披发于伊川矣。 某生平师友,若孙仲容年丈,暨王君观堂,其为学皆自有本末,乃亦为时风众势扳之而去!心诚不能无惜。则虽谓考据之学无益于兹世,未为过也。(《与陈石遗书》)

董朴垞像 董朴垞像

又于考据学末流之见解: 1、三百年考据学末流,至今日已渐离其本质,抉瑕擿衅,名为整理,乱乃滋甚。夫不能挽其弘体,而但指发纤微,即施、嫱且无完矣,况乎竹帛余文,其为雷同者所排,固其宜矣。挽世学人,若孙籀庼年丈,暨吾友王君静安,其为子皆有其得力处,皆非毁圣无法者,不容破坏纤儿得以藉口。(《复叶长青书》) 2、又论考古与作史:若夫群经有家法,诸史有义例,一时有一时习尚之殊,一时有一时信仰之别,此其所不当疑者也。自宋儒治学,但凭主观,不知讲辨证方法,疑其所不当疑,于是则有如乐史之议《仪礼》,欧阳修之议《系词》,李泰伯之诋《孟子》,朱晦翁之攻《诗·小序》,凭虚任臆,翻案别解,是非之见,纷然杂陈矣。有清一代,惟阎百诗、崔东壁诸人考信六艺,尚未脱宋儒结习,其余则大都谨慎,虽亦间出古人之误,而未尝欲将古人所著之书根本推翻。(古人著书各有体要,小小疏失无妨大体,匡之补之,正赖后人。若因发见一二小差,辄推论以概其余,此陈元所讥“抉瑕擿衅,掩其弘美”者也。考据者,治学之一端耳。非学问尽于考据也,不可不知。)乃不意二十年来,竟有一辈学者,扬百诗、东壁之余波而又文之以西洋科学方法,变本加厉,一返乎宋儒之所为,(治学须充足常识,无常识而但拘牵后代时势以观古人,未有不流于疑古者。宋儒读古书,尚论人物,此蔽尤多,由其心理囿于环境,不能深体过去社会情形。故圣人异乎人者神明,而同乎人者五情,古今风会殊方,隐圣同凡,夫岂独异。论人者慎之。)名为承袭前人考据家法,而所效者乃皆非其长,而适得其病。(今人治考据往往喜用反证,如见《论语》未言《春秋》,即断孔子无修《春秋》之事是也。此种方法若不以名学严格审之,危险最大。乾嘉诸儒虽偶有用者,乃其病也,不宜轻效。治学之道,先求本证,本证所无,始用反证,亦必衷诸论理无例外者,方可以下断判。若孔子删定六经,见之秦汉者,本证已多,岂一二反证所能推翻,况所用反证又不合乎论理乎?多见其不知量也。他皆类此。)政教失正规,而学术亦发生畸形。(《论伪书示从游诸子》)二十年来,领史《东华》,授经北胄。多致力于元清两朝掌故、汉魏六朝辞章,素业顿荒,玄谈是鹜。兼以少小观书,便好名理。综其所造,亦不过徐干、刘昼一流,尚不敢望裴几原、颜之推,今又颓然老矣。 先生湛深于词人谱牒之学,文苑春秋,史家别子,求之近古,未易多觏。窃谓骚人墨客,放浪江湖,本不能如学者之事功烜赫。其可以成谱者不论,凡不足成谱者,宜别勒一编,或题曰《词林年略》,或题曰《词故琐征》。玉屑盈筐,弃之可惜。世方灭典,天将丧文。淫嘌之唱载途,风雅之绪扫地。及今不为搜讨,后恐更难为功。披淮南之一篇,补河东之三筐。尊恉想复同之。(见《与夏瞿禅书》) 有清一代,治经之儒多,而治史之儒少。其治史也,既无修史机缘以为之经练,故多偏重于考古,而疏于才学识三长。某尝谓史之难为,不难于考古人之史,而难于自作一史。往往有史之事实极真极碻,而单词孤证,无充足资料,既不能如小说家凭虚结构,载之固失事实,不载亦失事实。例如世宗夺嗣事,某仅于宗室弘旺《皇清通鉴》中得一条,其书于抚远大将军皇十四子允禵下注云“原名允祯”,由此以推,则遗诏改“十四”为“于四”,改祯为禛,固自易易。然试问当日造膝诡谋,以及牀箦密语,情状如何?则有非史官所能预闻者。史家遇此等事,又将如何?载笔则亦惟有微文以见意而已。此非曲笔,盖事实不得不尔也。故古史其载事愈简者愈得真,而愈详者或且有失真者矣。 六艺之为书也,历代帝王经纬天下之实录,后世所谓“国史”者也。周既东迁,天子夫官、六艺诸政典,皆归孔氏。自儒者论之,不过谓孔子惜国闻之放废,为之抱残守阙而已。使孔子果为抱残守阙计,则一府吏之劳耳。何必删之赞之定之笔削之,口授其传于七十二弟子耶?且六艺为先王之糟粕,战国诸子犹能言之,岂天纵之大圣人,其智友出诸子下耶?不知此盖史与经之辨也。孟子述孔子修《春秋》之旨,曰: 其事则齐桓、晋文,其文则史,其义则丘窃取之矣。惟其为史,故重在事;惟其为经,故重在义。重在事,是之谓政;重在义,是之谓教。(秦汉儒家著书,未尝不放言政治,而仍不失为孔氏正传者,以其皆兼教化意义也,但陈治理而不重在政策,儒家经制之学之所以异于政治家者,以此;宋儒所谓王霸之辨,亦以此,须善别之。)政之所被者,当时;教则所被者,千百世焉。政贵实绩,而教则往往垂空文以自见焉。 当春秋战国之际也,三纲沦,四维绝,黔首涂炭,盖甚于洪水猛兽之祸矣。诸子蜂起,各思以所学争世统,独孔子与其徒抱尧、舜、禹、汤、文、武、周公之遗书,赖孟轲、荀卿、董仲舒相与润色之。至汉武帝卒从董生策,废黜百家,表章六艺,由是后世言六艺者,咸折衷于孔子,以迄于今。向使天不生孔子,则皆服左袵而言侏离矣。宰我所谓贤于尧、舜者,岂非教之力欤? 又对《蒙古史》: 自来治元史者,仅有脱卜察颜及西域拉斯特诸人书,而爱猷识理达腊以后小王子传次,但于《明史·外国传》略存梗概。蕃汉隔阂,语焉不详。诹朔方文献者懵焉。乾隆中,喀尔喀亲王成衮扎布始以此书上于朝,馆臣奉旨译成今书。其书根据红册、黄册七种史料而成。以喇嘛佛教为纲,以各汗传统之世系为纬,而又上及蒙古种族发源之土伯特额讷特珂克,遗闻坠掌,粲然毕载。论其声价,实不在拉施特书之下。乃自入秘府,承学之士病其音译歧互,罕或津逮。道、咸之交,人尚畴史,魏默深、张石洲、何愿船诸君,始渐有援引及之者。嘉兴沈乙盦先生与洪文卿、李芍农二侍郎,同治西北舆地之学,而于此书研核尤勤。洪、李书行世最早,先生著述矜缓,丹墨丛残,及身多未写定。其偶落于人间者,吉光片羽而已。先生既归道山,余始与亡友王忠悫相约,为之理董。未几,忠悫应召入都,忽忽又数年矣。今年先生哲嗣慈护兄出遗书,属编次,因检校迻录,定为《笺证》八卷,皆杀青,可缮写。间有一得之愚,仿郑灼写皇侃《礼疏》例,附载笺中,发正又数十百事。至是,而荒裔弹舌之旧史,稍稍可以属读矣。此书叙述繁复,又经重译,非熟于满蒙音纽者不能读,非深于史学,善用钩稽之术者不能通。象鞮之宾苦于不知史,而治史者又以其难读而弃之。今兹所校,阙疑尚多,固不能无待于后人继续之研寻,然筚路蓝缕之功,微先生莫为之前也。(《蒙古源流笺证·序》) (按元土伯特额额讷特珂克《蒙古源流》,清沈曾植《笺证》,张尔田《校补》)在史馆时,又著有《清史·后妃传》若干卷。 按钱塘张孟劬尔田。孙仲容 彤影馆书画润格启 陈雅迅家藏。张孟劬著《槐居唱和集》。参考——吴宓雨僧《空轩诗话》。其叙张先生事甚详。词曰:先生和易恳挚,不拘礼教。而疏通贯串,畅所欲言。匪特文字精博,其风度性情在中国老辈中亦矫然特异也。 先生著述宏富,有《史微》《玉溪生年谱会笺》《清列传后妃传稿》《清史》若干部分(计乐志八卷、形志二卷、地理志江苏一卷、图海、李元芳列传一卷)、沈乙庵《蒙古源流笺证校补》及论作史之方法与艺术函,见《学衡》第六十八、七十一等期。等书。以《史微》为最要云。 余前在燕大研究时,适先生来教《史学概论》,即用《史微》为课本。其阐明向歆、郑章之学,极为精详。惜听者程度低浅,难能领会。退课后,余独往游其寓,在西郊槐树街,与弟东荪合住。观其室中图书满架,先生屹坐校勘不倦。因叹前辈好学如此,真又为我辈楷模也。——拙著《修学庐日记》) (《中国史学史长编》,崇文书局,2023年)感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |