| 南宋都城的“双城记” 程 民 生 (河南大学 历史文化学院) 摘要:宋室南渡后,在杭州展开了南宋的统治,但君民仍尊开封为京师,并仿照开封打造杭州,同时以故都、旧京等称呼开封。杭州的法定名称是“行在所”,常称行都,也多称杭都、杭京、京城、京都、帝都,乃至被官民非正式加冕为京师。除了地理性、方位性强的东京、东都不能沿用外,南宋杭州继承了北宋开封都城的所有正式名称和美称,从而造成了一个诡异现象:南宋本土无京师,合法的京师在敌国。实际上南宋政府把理想主义与现实主义结合,共享着虚实两京师。南宋意识形态中的双京师制、政治地理中的无京师制,既是感性定位,也是理性定位。杭州与其说是临时都城,不如说是新型都城。其沿海型、行在式、“小政府”的特点,创造了中国都城的“杭州模式”。

关键词:京师;杭州;开封;南宋 程民生教授简介

程民生,河南大学历史文化学院教授,博士生导师,河南省特聘教授,兼任国家哲学社会科学基金学科规划评审组专家、中国宋史研究会副会长、韩国高丽大学历史系客座教授等。享受国务院政府特殊津贴专家,河南省优秀专家,河南省首届中青年社会科学优秀专家,河南省高校哲学社会科学2012年度人物。主要研究宋史,兼治中国经济史、中国文化史。在《历史研究》《中国史研究》等刊物发表论文170余篇,出版《宋代地域经济》《宋代地域文化》《宋代物价研究》《中国神祠文化》《中国北方经济史》《北宋开封气象编年史》《中华文明中的汴京元素》《河南经济简史》《宋代人口问题研究》《宋代民众文化水平研究》等10部专著,主持国家社科规划项目4项、省级项目多项。 中国古代各朝的首都,正式名号是京师,别称有很多,诸如东(西、南、北)京、京城、都城、京都、帝都、京兆、京国、天京、天邑、神京、都下、辇下、都门、国门,等等。与皇帝一样,京师具有唯一性、神圣性、权威性,作为朝代的首善之区,是一个时代物质文明和精神文明荟萃的空间。宋代实行四京制,以东京开封府为京师,以西京河南府、南京应天府、北京大名府为陪都。京师开封是皇帝固定居住、朝廷百官和中央机构所在地,其他陪都顶多有象征性的留守司,履行的也是当地政务。靖康之难以后,宋室南渡,几经奔波,落脚于杭州(已升为临安府,仍俗称杭州),但并未给予任何京、都的名分,仅是行在所,即皇帝临时驻跸之地。于是就引起一系列问题:南宋一朝有京师吗?南宋人心目中的京师在哪里,是什么,该现象反映了什么?尽管已有不少论著从不同角度对某些问题进行研究,但学无止境,若干问题尚需直视,或许可以得到新的启示。诸多都城史、城市史论著直接认定各朝代的都城,不关注名分,承认的是客观史实,但古人非常讲究字眼,“必也正名”。南宋都城的种种名称变迁,不仅是语言文字问题,还反映了南宋君臣的京师观、政治观等战略思想,以及理想主义和实用主义等观念。笔者再次试探,冀求一得。 一、南宋对东京地位的坚守

(一)仿照开封打造临安府。康王赵构自靖康元年(1126)冬奉命离开京师北上金营求和后,再也没有回到开封。赵构登上皇位重新建国时,国家的中心早已南迁了千余里。能否延续赵宋的统治,如何得到北宋军民的认同,不能仅凭个人血缘和能力,还要造势,重要举措就是再现京师开封的景象和凝聚力,把地方中心城市临安改造成都城。例如杭州御街仿汴京而建,由御道、御沟、走廊等组成。杭州的城南厢与城北厢,也是仿效汴京的厢坊而设置。南郊大礼的青城,“略仿京师制度,大殿曰端诚,便殿曰熙成,其外为泰禋门”。学校教育以汴京为榜样:“六龙渡江,驻跸于此,戎事才息,崇礼考文,内兴太学,外设庠序,大抵皆视开封。”百官的服饰制度“大抵因东都之旧,而其后稍变焉”。文思院重建于杭州后,绍兴三年(1133),工部“请仿京师旧制,监官分两界,上界造金银珠玉,下界造铜铁竹木杂料”。甚至连“今街市与宅院,往往效京师叫声”。正如明人所言:“宋南渡都杭,百凡俱仿汴京立市。”最能说明问题的是杭州城北右厢几座桥的命名:“映波桥(苏堤南来第一桥),锁澜桥(第二桥),望山桥(第三桥),压堤桥(第四桥),东浦桥(第五桥),跨虹桥(第六桥)。以上止据京城小说。”这些桥并非开封实际存在的建筑,只是小说中虚构提到,也被拿来落地到杭州,成为西湖苏堤的六座桥名。

南宋杭州如此全方位复制式地模仿京师开封,大有将东京搬到杭州的架势,既强化了杭州都城地位,增强了凝聚力,也强化了京师开封在南宋人心目中的地位。其意在表明:南宋杭州就是新的东京。

(二)南宋京师的开封追崇。宋政府在临安站稳了脚跟,在南方地区展开了南宋的统治。但无论皇帝还是百姓,仍然尊开封为京师。皇帝提到的京师,就是东京。如绍兴二十七年(1157),宋高宗言:“朕在京师时,惟开封府颇类外方官司,如大理寺、御史台法令严密,官吏谨畏,无敢干以私者。”淳熙十五年(1188),为答谢金国使者前来吊唁宋高宗,朝廷派京镗为报谢使出使金国,到达开封时,金国设宴张乐,京镗以太上皇服丧期间禁止作乐,誓死抵制,遭到羁押。回国后宋孝宗赞赏道:“昨在京师,坚执不肯听乐,住了十日,此一节可嘉。”在他们眼里,金国的开封仍是南宋的京师。民间提到的京师,也是东京开封。宋理宗时杭州人耐得翁指出:“圣朝祖宗开国,就都于汴,而风俗典礼,四方仰之为师。自高宗皇帝驻骅于杭,而杭山水明秀,民物康阜,视京师其过十倍矣。虽市肆与京师相侔。”谈论的是杭州与东京的关系与比较。南渡杭州的开封人就是京师人,《咸淳临安志》记载:“京师人鲁畤,绍兴十一年在临安,送所亲于北闸下,忘携钱行,解衣质于库。”洪迈记载士大夫家女子杨道人的小丫环半夜发癫说:“我京师人也。杨道人欠我药钱百万,今来取之。”“时杨氏年未三十,江南所生。所谓京师药钱之语,或以为宿世事云”。所谓京师,显然是东京开封。

梦是一种意象语言,无所不至,东京就常常出现在南宋人的梦境中。生于淳熙十四年(1187)的福建莆田人刘克庄,有纪梦诗云:“吾生分裂后,不到旧京游。空作樊楼梦,安知在楼。”虽没去过开封,却梦到开封著名的樊楼。无独有偶,另一位生于宋宁宗嘉定七年(1214)的明州人陈著,也曾“夜梦在旧京,忽闻卖花声,感有至于恸哭,觉而泪满枕上”。梦体现着潜意识里的情感,一个从未去过开封的人梦游沦丧一百多年的旧京,而且激动地痛哭流涕,可见京师开封在南宋人心目中魂牵梦萦的地位。他们对东京的了解,诸如市井中“樊楼”和“卖花”的景象,当来自《东京梦华录》等书籍和民间广泛的传说,累积形成社会情绪的记忆场域。

(三)东京梦的两次重圆。南宋人的“东京梦”因缘际会,历史性地两次实现。第一次是绍兴九年(1139)金废伪齐后,宋金议和,河南、陕西地区回归宋朝。宋政府随即派员接收东京开封,其中有东京留守兼开封府尹王伦、直龙图阁、充京畿都转运使兼开封少尹吴革。后又任知西外宗正事赵子淔为京畿都转使,“代吴革也”。不久改派右中散大夫宋辉“充京西路转运副使,权京畿都转运使职事”。由于无人愿意到任,又派龙图阁直学士李迨为京畿都转运使,孟庾为权东京留守。东京留守、开封尹、开封少尹、京畿都转运使等,都是按照京师组建的主要地方官班子。第二次是距离东京被占领107年后。端平元年(1234)宋蒙灭金后,趁蒙古军撤离,宋军收复了东京开封府、西京河南府和南京应天府三京。与北宋末宋金联合灭辽,收复残破不堪、荒无人烟的幽州城一样,此时的东京城内“止存民居千余家,故宫及相国寺佛阁不动而已”。战争时期这是无法驻守大军的,所以一个多月后便慌忙撤退。可笑的是,尚未得到消息的朝廷还在任命三京的主官:“以赵范为京河关陕宣抚使、知开封府、东京留守,赵葵京河制置使、知应天府、南京留守,全子才关陕制置使、知河南府、西京留守。”南宋朝廷始终都把京师开封等地当作自己的城市和政治地理的顶峰,这是北伐的神圣理由。

(四)旧京标签的附带。没有了宋朝帝王将相的开封,虽然仍被看作京师,毕竟属于过去,难免带上旧京的标签。早在靖康二年(1127)四月末,康王赵构逃到南京应天府,宗泽率百官劝进:“南京乃祖宗受命之地,取四方运漕尤易。大王宜早正位号,即皇帝位,然后号召诸将,以图恢复旧京,迎二圣车驾回宫。”康王辞拒再三,遂即皇帝位。在尚未有新帝、新京的情况下,就已称开封为旧京了。

紧接着是皇帝称之为旧京。建炎元年(1127)七月十五日,宋高宗手诏称:“肆朕纂承,永念先烈,眷怀旧京,潸然出涕。思欲整驾还京,谒欵宗庙,以慰士大夫军民之心。”新皇帝以返回旧京开封的承诺来满足全国军民的愿望。绍兴九年(1139)收复东京后,皇帝派员接受,有敕云:“朕慨念旧都,中更戎垒,封圻千里,田野萧然。比命迩臣,往司管钥。”虽然已经收复封,但仍称旧京。

大臣也开始称开封为旧京。如淮西宣抚知庐州仇悆在金兵进攻淮东时,对枢密使张浚说:“金重兵在淮东,师老食匮,若以精兵二万,一自寿阳,一自汉上,径趋旧京,当不战而退,继以大军尾击,蔑有不济者。”正如曹勋诗云:“铁骑方侵掠,临淮厉虎兵……岂但全孤垒,能令复旧京。”均以东京开封为旧京。有时用“故都”。如李纲上书恳请宋高宗:“车驾巡幸之所,关中为上,襄阳次之,建康为下。陛下纵未能行上策,犹当且适襄、邓,示不忘故都,以系天下之心。”后来陆游也曾言:“朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。”故都与旧京一样,都是实事求是的称呼。 二、杭州京师名称的兴起

建炎初,李纲根据南宋政权刚刚建立的弱势状况,提出在南方地区并建三都的建议:“天下形势,关中为上,襄、邓次之,建康又次之。今四方多故,除四京外,宜以长安为西都,襄阳为南都,建康为东都,各命守臣葺城池、治宫室、积糗粮,以备巡幸。三都成而天下之势安矣!”意思是于原有四京之外,在南方地区设立战时三都。值得注意的是,李纲明确给予三地都城的名分,根本没有提及杭州。一直到南宋中期,士大夫仍在讨论都城迁建在何处,大多是主张以建康为都,但后来没有在南方任何地方建都,包括实际的京师杭州。

(一)临时都城的确认。既称开封为“旧京”“故都”,那就意味着有一个现在进行时的新京。实际上南宋境内并没有以一个以京或都命名的地方。南宋朝廷在临安府,正式名称是“行在所”,简称“行在”,这是法定的政治地位。《宋史》卷85《地理志一·京城》记载,在东京、西京、南京、北京之后,临安为行在所,是为正式名分。《乾道临安志》第1卷为《行在所》,记宫阙、宗庙、郊社等;《咸淳临安志》第1至15卷为《行在录》,记宫禁曹司之事。皇帝诏令中也有明确记载,如“大冶至行所,才二千里。尔部督纲舟,私辄贸易,所过逐利,逾年始来!姑镌一官,服我轻典”。这都是官方正式文献中的正式称呼。

有些南宋地方志中,京师与行在所同时出现。如《淳熙新安志》卷1《道路》载:“趋京之轨道,岀东门……以达于雍丘、陈留,入京门,为二千六十五里……今兹趋行在所者,舟行六百三十里,陆行则南岀,历昌化、于潜、临安、余杭,为三百六十里。”所言之“京”乃京师开封,所言之“行在所”则是临安府。再看大臣奏章。绍兴末章服上书云:“朝廷尝拣发诸路厢、禁、土军若五分弓手,就阅行在所,籍为忠勇一军。”乾道初辛次膺奏:“两淮者藩篱也,长江者门户也,行在所者堂奥也。”他们所言“行在所”,就是南宋的核心、中枢。

(二)京都等名称的泛起。从行在所到“京”“都”名称的过渡,是行在所的美称“行都”。如建炎三年(1129),金兵数百骑突袭天长军,朝廷亟遣江淮制置使刘光世率部迎敌,“行都人谓光世必能御贼”。绍兴十六年(1146)夏,“行都疫。二十六年夏,行都又疫”。宋理宗嘉熙二年(1238),“发行都会子二百万、并湖广九百万。下都督参政行府犒师”。民间称杭州为“行都”更是广泛,如“行都人多易贫乏者。以其无常产,且夫借钱造屋,弃产作亲。此浙西人之常情,而行都人尤甚”。

与开封称汴都、汴京一样,杭州也多称杭都、杭京。如李心传记载龙山崇福禅寺“在杭都之南,浙江之上”。宋代的卤簿制度凡三种,“至道、政和、绍兴皆有之。至道,则国初草创之规,而又参以前代相承之制。绍兴,偏安杭都,未遑礼文搜辑,旧典多已失坠,其可见者比承平时不能以半”。也有称杭州为杭京者,董嗣杲提到“过富池水军寨统辖姚子雄公廨,略栖迟,且有约同上杭京”,所谓“有约同上杭京”,即结伴前往杭州。

接着是“京城”“京都”等称呼。如嘉熙元年(1237)五月宋理宗颁《赈恤京城被火者诏》,京城所指即杭州:“蠲临安府城内外征一月,仍核焚室之数上于朝,议行赈赡。”三年后因杭州地震颁布的《求直言诏》中也言:“乃者丙辰之夕,京城地震。”陈造将杭州称之为“帝都”:“杭人喜遨,盖自缓缓归曲,始盛而极于今。今为帝都,则其益务侈靡相夸,佚乐自肆也。”成为帝都以后的杭州人更加奢侈。居住在老家绍兴府的陆游,称杭州为“京国”:“顾以野处穷僻,距京国不三驿,邈如万里。”凡此种种,都是首都的别称。

(三)京师等称号的生成。有了如上诸多的名称,杭州顺理成章地被官民非正式加冕为京师。《宋史·兵志》“建炎后厢兵”明确记载:“御营喝探(中兴,在京师),武和(开封一指挥。中兴,左右二指挥,在京),武肃(中兴,在京师)。”其中分为“中兴”前后即北宋、南宋两个时期,北宋时称开封,南宋时所称之“京”“京师”都指杭州。朱熹言李椿受知于宋孝宗,“上自用公为正卿。京师月须米十四万五千石,而省仓之储多不能过两月”。极其讲究名分的大儒朱熹也称杭州为京师。朱熹为辛弃疾族谱写序时又称:“知其有密州、京师、福州、莱州、东京、东平之多族,而族类之众,尤多古之闻人。”与东京开封并列的京师,显然指的是杭州。嘉定十六年(1223)宋宁宗《奖谕狱空》诏云:“朕惟京师首善之地,宣德流化,当自近始……尔以通儒尹畿甸,明恕勤敏,百废具兴,严威不施,隐然弹压之望,刑清狱简,用奏圄空,斯可为承流者劝矣。”诏书针对的是临安府官员,似为皇帝最早称杭州京师的可见史料。景定元年(1260)都省言:“承平日久,京师城池所当修浚。”诏令两浙制置使兼临安知府及浙西安抚使厉文翁“条画行之”。德祐元年(1275),蒙古大军逼近,宋恭帝“召王爚为浙西、江东宣抚招抚大使,使居京师,以备咨访”。是为《宋史·本纪》中唯一称杭州为京师的记载。

京师开封有神京、天京的美称,临安沿袭使用。建炎元年(1127)十二月,东京留守宗泽请康王还京,说:“神京者,太祖、太宗一统之本根,愿以二百年基业为念。”绍兴三年(1133)十二月,宰臣进呈金使李永寿等正旦入见礼仪,“故事,百官俱入。上曰:‘全盛之时,神京会同,朝廷之尊,百官之富,所以夸示。今暂驻于此,事从简便,旧日礼数,岂可尽行’”,所指都是开封。不久,杭州就沿用此称。韩元吉悼念杨沂中的挽辞中说:“甲第神京冠,王封异姓优。”指他曾在杭州建造最豪华的宅第,死后追封和王。建炎二年(1128年)入仕的胡铨在家训中说:“吾蚤仕天京,声闻已四驰。”即早年在杭州做官时,因上书乞斩秦桧等人,声振朝野。陈著代人写的《贺京尹魏克愚启》云:“班高月掌,尹正天京。”“尹”指知临安府,“天京”指临安。 以上可见,除了地理性、方位性强的东京、东都不能沿用外,南宋杭州天经地义地继承了北宋开封都城的所有正式名称和美称,京师地位逐渐由虚坐实。三、南宋京师名称问题讨论

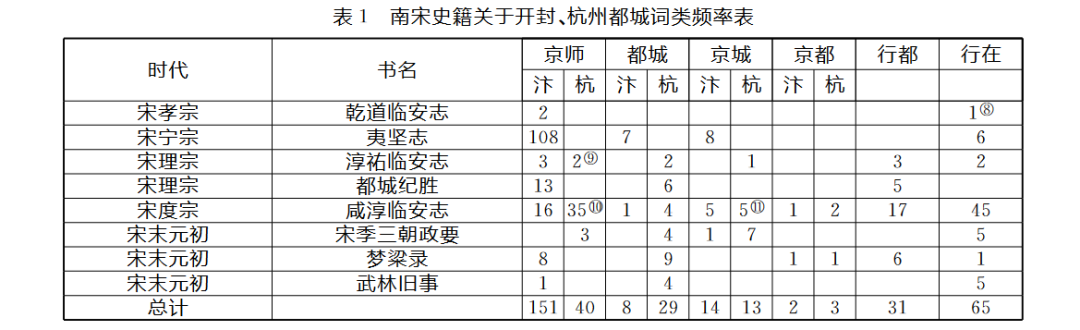

通过以上论述,可以明确两个事实:第一,南宋朝廷从来没有宣布迁都,理论上开封始终是法定的京师。绍熙元年(1190)黄裳所绘的《地理图》中,有东京开封府,杭州一带因磨损模糊没有线条和文字。宋度宗时的《舆地图》有东京开封府、临安府,并无行在所字样。第二,事实上官民始终以临安为京师。于是,就不能不得出这么一个奇怪的结论:至少在舆论方面,南宋实行着双京师制。请看下表。

数据显示的一个突出现象是:称开封为京师者三倍于杭州,称杭州为行在者成倍于行都。如同天无二日一样,京师也不能两城,更何况是沦陷在敌国的京师?核心问题是概念错位,名实不副,从而造成了历史上仅见的诡异现象:南宋本土无京师,合法的京师先后在伪齐、金国、蒙古国等敌国。南宋甚至曾和金朝共享京师,如嘉定七年(1214),在蒙古大军的逼迫下,金朝迁都于开封,真德秀随即上书云:“臣窃惟汴都者,我祖宗开基建国,立郊社宗庙,正南面朝群臣,而八蛮六狄奉琛臣妾之地也。今垂亡腥臊之虏,乃得窃而居之。”由此,无法容忍的宋政府愤而停止对其岁币:“金人来告迁于南京。庚寅,以起居舍人真德秀奏,罢金国岁币。”开封是金朝的南京,此后成为其首都。

对此,我们有几点认识:

其一,南宋共享虚实两京师。南宋的两个京师一虚一实、一暗一明、一永久一临时、一主观认定一客观现实、一历史一现实、一象征一实用、一有名无分一有分无名。临安没有取代东京,体现着南宋朝野既坚守信念,又承认现实的政治态度,理想主义与现实主义结合。对皇室而言,若理论上放弃东京,于皇家之私是不孝,于国家之公是不忠,历史罪名、政治风险巨大,深恐丧失正统地位,必须规避。名义上的京师是精神领袖,如同元丰官制以前的官名,根本不管本官职事一样,而行在临安是实际执政的差遣。尽管东京一次次被蹂躏践踏,杭州逐渐丰满昌盛,但京师的二元化在政治上并不对立,而是一体两面、一名两用的两位一体,呈现着时空立体状态。既然杭州属于临时驻跸之地,皇家寝陵也是临时性的攒宫。绍熙五年(1194),在安葬宋孝宗问题上,枢密使赵汝愚认为:“以攒宫本非永制,实居浅土,蔽以上宫,初期克复神京奉迁神驾,虽其志甚美,而其事实难。且‘死者无终极,国家有废兴’,岂宜徒徇虚名以基实祸。”“识者深以为然。”他以宗室的特殊身份和枢密使的执政大臣身份,大胆说出群臣想说而不敢说的话,明确指出所谓攒宫之说,固然是坚持“政治正确”,贯彻着不忘故土、立志收复北方的国策,“其志甚美”。但是,按西汉刘向《谏成帝营陵寝疏》中所言“死者无终极,而国家有废兴”,意思是必须承认客观事实,国家兴亡是历史常态,恢复旧疆是不可能的执念,应摆脱“攒宫”之类的虚名,按照寝陵的永久规格营造陵墓,避免草草暂殡带来灵柩的不安全。其理念得到理智官员的完全赞同。但他没有表露不要再坚持“行在所”之意。

其二,都城称呼从东西到南北的改变。南宋的都城问题,历史上有东汉、东晋与此有异同。东汉建都于洛阳,但西汉都城长安始终在东汉版图之内,所以群臣对迁都之事进行了旷日持久的争论,主要是关中贵族和山东权贵的争论,但最终并未西迁长安。班固的《两都赋》就是这场争论的一个文学产物,比较两京,既怀念赞美长安,更盛情颂扬洛阳已经超越了长安。东晋在建康重新立国,但没有正式定都建康,仍在境内的洛阳是名义上的都城,东晋前期数十年间一再有迁都洛阳的呼声。同时,“为了标榜其为中原正朔所在,在典章制度、都城建设和宫室制度等方面,也都尽量承袭魏晋传统。因此,东晋和南朝在建康都城与宫室的建设方面,自然也是极力仿制魏晋洛阳都城,以示正统”。南宋的问题在于京师开封并不在其领土之内,却力图迁回,反映了南宋人的领土观和战略意图。像北宋人坚持幽云十六州是其领土要收复,是“北宋梦”一样,东京以及北方地区也是南宋领土,是南宋人的“南宋梦”。所言不是行政地理,而是政治地理、政治战略,力图在理论上、舆论上摆脱“偏安”之耻。这在客观上开启了朝代以及都城演变从东、西相称时代转向南、北相称时代:建都于洛阳的周室、汉室称东周、东汉,建都于建康的晋室称东晋,而建都于杭州的宋室远比洛阳、建康更靠近东部,却没有援例称东宋,而是称南宋,相对应的是西汉、西晋、北宋。意味着南北差异取代了东西差异,成为经济地理、政治地理、文化地理以及行政地理新的两大板块。这是经济重心和文化重心南移在南宋完成的一个历史标记。

其三,杭州的政治低姿态与巨大贡献。周秦以来,国家都城从离海1000公里、海拔400米的咸阳(东经108°72′)、长安(东经108°95′)一路向东,步步降阶:先降到海拔147米的洛阳(东经112°45′),再降到海拔70米的开封(东经114°30′),至南宋下降到海拔19米的东海之滨杭州(东经120°12′),所谓“国家南渡,驻跸海隅”,使杭州成为中国历史上离海洋最近、海拔最低的都城,而且远离传统的政治中心中原地区,可谓“出圈”的都城。南宋杭州首次由地区中心成为国家都城,如上文所言有诸多的不适应,尽管极力按照京师开封模式来改造杭州,但仍坚持称行在所。名称低调以外,其他如皇宫规模、机构设置、人员编制等,一律从简,或撤销或压缩。例如教坊,宋高宗时撤销,宫廷需要音乐、演艺时从社会上临时招雇;又如御厨,在开封时编制为1521人,到杭州时“节次裁减,以七百人为额。续减二百人拨付步军司,以五百人为额”,最少时仅295人。先是大幅度削减54%,继而定额只是北宋的32%。这些情况表明,南宋朝廷是一个“小政府”。从北宋的四京到南宋的一座行在,巨大的落差使南宋朝廷以及杭州不自信,当属政治中心从中原南移的后遗症。即便如此,与双京师制的一虚一实相同,杭州担负着突如其来的都城重任,却没有得到应有的京师头衔,头大帽小,可谓委屈负重。南宋的政治原则随着亡国烟消云散,历史毫不含糊地确认了杭州的南宋都城的地位,《宋史·高宗纪》在绍兴八年(1138)记载:“是岁,始定都于杭。”历史给杭州注入了与东京同量同款的首都荷尔蒙,促使其进入快速集聚发展期,作为南宋都城的实际历史贡献巨大,不负使命。比如向中国历史贡献了代表性的南方京城模式,向世界历史贡献出一座“最富丽名贵之城”。更何况中国历史上唯一的一次经济重心和文化重心南移完成在南宋,杭州就是这一历史转折最大的成果标志。所谓经济重心南移就是由北方移到东南地区,是“长三角”经济区形成的开端,而杭州位居落实时期的龙头地位。我国经济形态自此逐渐从自然经济转向商品经济,从封闭经济走向开放经济,从内陆型经济转向海陆型经济,这是中国传统社会发展中具有路标性意义的重大转折。 结语

南宋都城的“双城记”是历史中少见的现象,有着很高的历史文化价值。南宋君臣在都城问题上没有喜新厌旧。客观地讲,南宋意识形态中的双京师制、政治地理中的无京师制,既是感性定位,也是理性定位。一方面为了维护正统地位以及不忘故土,高扬的是爱国主义大旗和战略意图,是南宋的精神支柱。另一方面苦心经营杭州,落实的是另起炉灶、打牢根基的现实需求。东京在行政地理上属于敌国,自然地理上远隔二千公里,经济文化上残破荒芜,人口民族上多有异族,而南宋人心目中的东京是承平盛世的象征,沉浸在历史的辉煌之中。其认知逻辑靠时间连接,无视空间割裂,既务实又务虚。无论京师还是行在,都不是南宋的实际情况,而是政治观点。南宋杭州沿海型、行在式、“小政府”的特点,创造了中国都城的杭州模式,历史文化价值在于提供了新的政治中心模式。

古代都城长期在黄河沿线东西摆动。建炎南渡,传统都城以洛阳开封为直线转向杭州,呈45度角的物理转折,历史意义重大:远离了传统文化浓重的中原,摆脱了陈旧老套,从衰弱的黄河文明走向青春的长江文明乃至海洋文明。在湿润温暖的自然环境中,久沐吴风越雨,旁浸楚骚闽音,观念有所更新,文化有所开放,并以都城的凝聚力和强化力,在经济文化重心南移的加持下,使东南文化的诸多元素成为中华文明的重要组成部分,走向全国。南宋杭州与其说是临时都城,不如说是新型都城。经济、文化、政治的重心的转移,造就了都城转型,带来经济转型,其影响和意义非同寻常,理应给与更多的关注与挖掘。(浙江省社会科学院徐吉军研究员对本文有所帮助,特此致谢!)

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|