| 论北京回人礼拜寺对杭州凤凰寺的模仿与改易 ——清乾隆时期边疆治理的一个侧面 撒海涛 杨晓春 内容提要:

台北故宫博物院的一则档案说明,乾隆二十八年(1763)北京敕建的回人礼拜寺的建筑样式,参考了明清以来汉地最为知名的清真寺——杭州凤凰寺。其中门楼参照、保留了凤凰寺的伊斯兰风格。结合文献和图像可以看出,回人礼拜寺的大殿并未依照凤凰寺的伊斯兰式穹隆形顶而建,而是表现出典型的汉地风格。礼拜寺建筑风格的融合取舍,是乾隆朝边疆治理策略的侧面折射,体现出清中叶多民族国家统合进程中的文化考量。 一 引言 北京是有清一代最主要的政治中心,也是全国的文化中心。北京建有许多重要的清真寺,其中建于乾隆二十八年(1763)的回人礼拜寺的地位尤为特殊,它“系北京城中唯一的国立清真寺;该寺直接关系新疆;寺属穆斯林皆为吃皇粮的旗籍人士;位置冲要,建筑宏伟。除此四点外,还有一点,那就是寺属穆斯林主要是维吾尔族(俗称‘红帽回’),与余寺之为回族者异。”[1]回人礼拜寺也称“回子营礼拜寺”“回回营礼拜寺”,位于北京西长安街中段路南、东安福胡同路北,即今新华门对面,在清代属皇城南缘。 回人礼拜寺的建立与清代迁居北京的维吾尔人有关。乾隆二十四年(1759)清朝完成天山南路地区的统一,在京城妥善安置了一批维吾尔人,其居住地被称为“回子营”。驻京维吾尔人中最引人注目的是霍集斯、额色伊等在清朝平叛过程中作出贡献的上层人物及其家属,为满足其宗教生活需要,清朝政府在回子营敕建了清真寺,乾隆皇帝亲自撰写了《敕建回人礼拜寺碑记》。[2] 由于回人礼拜寺的特殊性和重要性,历来受到研究者的关切。1910年,英国内地会传教士海思波(Marshall Broomhall)所著《清真教》一书中就介绍了这座清真寺,并翻译、附录了乾隆御制碑及其拓片。[3]1937年,孟森先生逝世前完成的最后一篇著作《香妃考实》附录了“敕建回人礼拜寺碑记汉文钞本”[4]。1938年,唐宗正在其主办的《回教》月刊中系统刊布了关于北京清真寺的调查记,其中有专篇对回回营清真寺相关的沿革、典故等做了介绍。[5]其后杨乃济、纪大椿、小沼孝博、张仲思(Tristan G.Brown)、王东平等先后对回人礼拜寺的建筑样式及风格、寓居京城的维吾尔人、乾隆皇帝对伊斯兰教的认知、《敕建回人礼拜寺碑记》的著录和史料价值等做了研究。[6] 总体而言,前人关于回人礼拜寺以及与之相关的回子营、宝月楼乃至香妃的历史已经有了比较深入的认识,但由于回人礼拜寺的原貌今已不存,无法通过文物测绘等方式进行实地考察,再加上相关史料并不丰富,对于礼拜寺建筑本身的研究则非常有限,目前仅见杨乃济根据有限的材料推断,回人礼拜寺的门楼具有典型的维汉合璧风格。[7]笔者近来在台北故宫博物院公布的电子档案中发现与回人礼拜寺相关的珍贵档案一件,很有助于说明回人礼拜寺的建筑样式。本文希望通过充分解读其史料信息,并结合其他文献记载,对回人礼拜寺的建筑风格进行考察,并由此来透视乾隆朝多民族国家边疆治理的一些侧面。 二 回人礼拜寺与杭州回回堂之关系 台北故宫博物院藏“宫中档乾隆朝奏折”收录有题为“奏为遵旨将杭州回回堂房屋款式画样呈览折”的奏折一道,抄录如下: 奴才西宁跪奏,为遵旨事。乾隆二十八年三月十五日,承准军机处寄字,内开本年三月初四日奉旨:杭州城内有回回堂一所,着谕西宁仿照该处房屋款式,烫样进呈,钦此钦遵。奴才遵即前往回回堂,将该处房屋间数逐一丈量,照依款式,敬谨烫样一座,又画地盘样一张,贴签并将该处碑文四张一并恭呈御览。谨奏。 乾隆二十八年三月十八日[8] 这道公文由乾隆帝下旨、军机处寄送给时任杭州织造的西宁,西宁出身康乾时期煊赫一时的内务府世家满洲高佳氏,两度担任杭州织造,[9]乾隆二十八年(1763)恰在此任上。所谓“烫样”,就是立体模型,是根据一定比例做成的建筑模型小样,因制作过程中的“熨烫”工序而得名。制作烫样是完成建筑设计的重要步骤,是一个不可或缺的环节。清代在内务府营造司样式房供职的雷氏家族是制作烫样的名家,因此得了“样式雷”的美誉。[10] 奏折中的杭州“回回堂”就是著名的清真古寺——凤凰寺,今日以“凤凰寺”一名最为通行,但在历史上凤凰寺曾使用包括“回回堂”在内的多种名称,而“凤凰寺”恰是最晚产生的。 凤凰寺历史上使用的名称有“礼拜寺”“真教寺”“回回堂”“凤凰寺”等多种。“礼拜寺”一名最早见诸明景泰四年(1453)郑厚所撰《杭郡重修礼拜寺记》,额题径称“礼拜寺”,碑文载:“杭郡礼拜寺,在西文锦坊之南,东向屹立。”[11]明成化年间所修《杭州府志》亦称“礼拜寺”。[12]“礼拜寺”一名概指伊斯兰教宗教场所,在中国由来已久,元代已有,明代非常流行,清代以后则逐渐为“清真寺”所取代。凤凰寺在明代最初称作“礼拜寺”,至嘉靖年间,“真教寺”一名始见记载,《西湖游览志》载:“真教寺,在文锦坊南,元延祐间回回大师阿里鼎所建……寺基髙五六尺,扃鐍森固,罕得阑入者,俗称礼拜寺。”[13]说明凤凰寺此时被称为“真教寺”,但“礼拜寺”的俗称依然保留。“回回堂”一名则出现在明万历年间,[14]此后一直沿用,清代同光年间“回回堂”的称呼还为地方史志文献所吸纳,[15]民国时期西人费佩罗(Robert F.Fitch)所著《杭州游记》(Hangchow Itineraries)也称之为“Mahommedan Mosque(Hui hui T‘ang回回堂)”,[16]应当是从杭州当地人口中得知的。晚出的“凤凰寺”一名,类似于一个俗称,清光绪十八年(1892)马兆龙撰《重修真教寺碑记》载“额曰凤凰”,[17]说明当时已经作为匾额上的正式的名称了。“凤凰寺”的得名,据说是因为全寺的平面,就像是一只凤凰。[18]总体看来,“回回堂”是出现较早且一直流行的一个名称。甚至,“回回堂”还成为杭州的知名商标,比如明清以来著名的回回堂琴弦[19]、民国时期印书机构回回堂史学斋[20]等,皆以回回堂冠名。时至今日,仍有以回回堂命名的茶叶公司,体现出这一商标的持久生命力,也说明了回回堂的广泛影响力。 乾隆二十八年(1763)为何只下诏要求进呈杭州回回堂的房屋款式烫样?而不是其他地方?这得从回回堂的知名度谈起。 杭州回回堂在明清时期的知名度非常高。嘉兴现存万历三十年(1602)知名的回回进士马化龙撰《嘉兴府建真教寺碑记》,碑文云:“教人独杭省为最蕃,杭故有真教寺,宏丽甲天下。”[21]明后期有关域外记载的知名著作《殊域周咨录》也有类似记载:“浙江杭州亦有回回堂,崇峻严整,亦为礼拜之处焉。主其教者,或往来京师,随路各回,量力赍送,如奉官府云。”[22]这是在关于默德那(麦地那)的记载中连带记到的,当然是因为伊斯兰教的缘故。既然称“崇峻严整”,应该就是有着高大的门楼和正殿的回回堂。甚至在明代以及清初,真教寺还被入华的国外人士所注意。明嘉靖十八年(1539)日本僧人策彦周良泛海来华,十一月初一来到杭州,所撰行记载:“有寺,寺门架以层层华构,犹如层塔,门中央以金揭‘真教寺’三大字。”[23]记载虽然简单,但却是十分难得的明代当时人对于真教寺建筑的描述,甚至有可能是现存传世文献中唯一的记载。这段文字很直观地揭示了真教寺建筑在两方面的情况:其一,寺门为“层层华构,犹如层塔”,应该是一个非常高大的多层的楼阁,犹如佛塔一般。估计这是寺门与宣礼塔合一的样子,和晚清民国时期所能看到的照片中的凤凰寺寺门有很大的不同。其二,“门中央以金揭‘真教寺’三大字”,大概是门上有金字的匾额。至于寺名为真教寺,则与当时的中国文献完全一致。清康熙时,法国耶稣会士郭弼恩(Charles Le Gobien,1653~1708年)曾记杭州天主堂曰:“此堂实为彼时全国最大最美者,非过誉也。华丽宏壮,虽不及城中之主要回教礼拜寺,然装璜整洁,则过之。”[24]方豪先生引这一记载,并认为其中的主要回教礼拜寺就是凤凰寺。郭弼恩称杭州天主堂已是“彼时全国最大最美者”,然而还不及凤凰寺之“华丽宏壮”,可见凤凰寺的高大华丽,给人的印象之深刻。 综上可见,凤凰寺在明清时期闻名于世,可谓当时汉地最为壮美的清真寺。热衷江南风雅的乾隆皇帝在乾隆二十八年之前曾经三度南巡,驻跸于杭州,其西湖行宫与凤凰寺近在咫尺,从逻辑上推断,乾隆皇帝是非常有可能亲睹凤凰寺的,想必宏伟壮丽的回回堂也给其留下了深刻印象。要求地方官进呈回回堂的房屋款式烫样的目的何在呢? 乾隆御制《敕建回人礼拜寺碑记》载:“经始以乾隆癸未清和吉月,浃岁落成。”[25]也就是说,回人礼拜寺动工于乾隆二十八年四月,恰恰是同年三月十八日西宁进呈烫样约半个月之后,再看前引“奏为遵旨将杭州回回堂房屋款式画样呈览折”的奏折传递时间——军机处给西宁的廷寄是三月初四日,西宁收到廷寄的时间是三月十五日,从军机处和西宁关于此事的收发文书的传递时间来看,也是恰好符合的。因此有理由推断,杭州回回堂的建筑模型,是作为新建礼拜寺的参照而进呈的。 三 杭州凤凰寺与北京回人礼拜寺建筑样式对比 回人礼拜寺在民国初年即被毁坏,其盛况今日已无缘得见。凤凰寺经多次重修,虽然整体保留着昔日建筑风貌,但也不可同日而语。清末民初,伴随着传教士等西方人士在中国的活动,实测地图、摄影等新型的记录方式成为城市建筑的重要记录手段。回人礼拜寺与凤凰寺的旧影因此得以窥见,而这也成为我们对比、考察二者关系的重要依据。

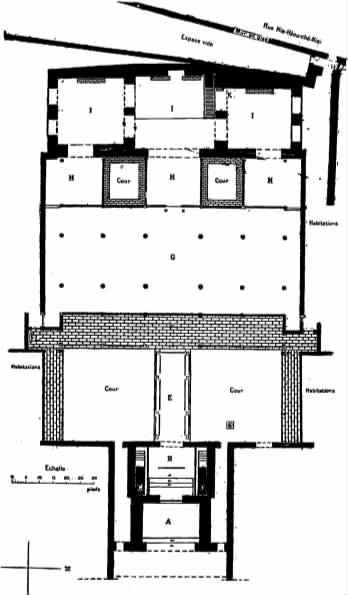

(一)凤凰寺与回人礼拜寺大门形制的对比 1913年法国学者微席叶(A.Vissière)关于杭州伊斯兰教的研究论文提供给我们一幅清晰的凤凰寺平面图(图一)。[26]微席叶于1882~1899年间长驻中国,1899年回到法国,这幅平面图应该是他在中国期间绘制的,反映了光绪年间的状况。这可能是现存最早的一幅凤凰寺平面图,非常可贵。

图一 微席叶(A.Vissière)公布清末凤凰寺平面图 从中可以看到凤凰寺的完整布局。A为大门,B为望月楼,E为走廊,E两侧为庭院,G为过厅,H三间为过廊,中间有两个小天井,I三间为大殿。大殿之后为过道和围墙。微席叶的文章,还提供了大门(图二)、望月楼(图三)的照片。[27]

图二 微席叶(A.Vissière)公布清末凤凰寺大门图

图三 微席叶(A.Vissière)公布清末凤凰寺望月楼图 微席叶关于望月楼的照片,很是难得。这几幅照片,将凤凰寺望月楼和过厅的中国传统建筑的特色充分展露。可以看出凤凰寺为楼阁式门楼,一层城楼面阔单间,门洞采用伊斯兰建筑特有的拱门形制。二层阁楼三开间四脊顶,三层阁楼单开间歇山顶。 此外,1920年代原之江大学校长、美国传教士费佩罗(Robert F.Fitch)所著《杭州游记》(Hangchow Itineraries)一书,收录了作者所摄凤凰寺门楼的局部照片(图四),[28]可以看到门洞正面砖墙施卷草纹雕饰的细节。

图四 《杭州游记》所载1920年前后的凤凰寺大门局部 再来看回人礼拜寺。此寺建筑已经全部毁坏,不过有不少照片存留下来,可从这些照片了解相关的建筑情况。目前可以见到年代最早的是苏格兰医师德贞(John Dudgeon)于1870年拍摄的。[29](图五)这幅照片不仅展示了从大门——邦克楼到大殿的整体布局,还展示各个建筑物的基本特征和部分细节。

图五 德贞(John Dudgeon)所摄回人礼拜寺全景 此外,网上公布的一幅19世纪苏格兰摄影家约翰·汤姆逊(John Thomson)拍摄的回人礼拜寺大门照片(图六),题为“清真寺大门景观,北京,中国(View of the Main Gateway to A Mosque,Peking (now Beijing),China)”,拍摄时间为1871年,是大门的侧面照。[30]约翰·汤姆逊于1869年至1871年进入中国游历,以照相机记录途中的所见所闻,1872年回到英国后他将这些照片和日记结集出版了几部有关中国的摄影集,其中最具分量的是1873~1874年出版的四卷本图册《中国与中国人影像》(Illustrations of China and Its People),不过其中并没有这幅照片。这张照片并没有比德贞医师的增加更多的细节。另有一些照片是1900年前后所摄,大门已经显示出残破的痕迹,大殿则已经毁坏。西方出版的书籍刊载回人礼拜寺照片的,有一幅大门的照片,可以看出一些细节,见于1905年出版的《中国艺术》。[31]

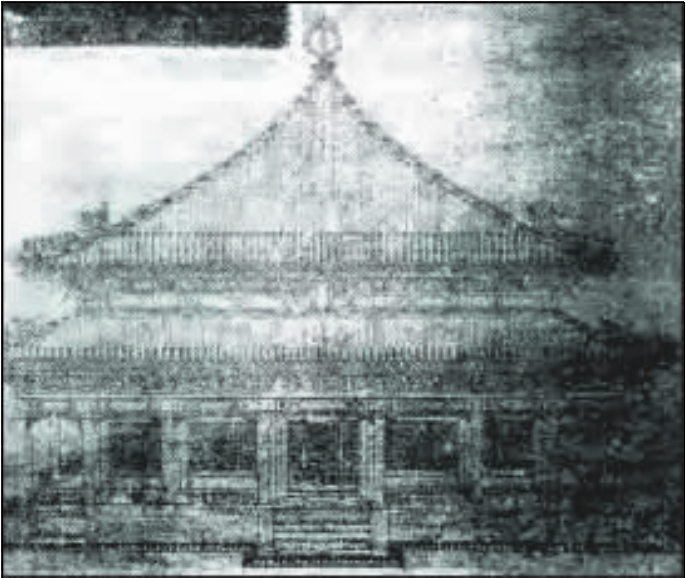

图六 约翰·汤姆逊(John Thomson)拍摄的回人礼拜寺大门照片 综合各图来看,回人礼拜寺大门为砖座木楼阁式,雄壮有力。顶端设“凸”字形垛口。正面砖墙施几何纹、卷草纹等纹样雕饰,门洞采用伊斯兰建筑特有的拱门形制。砖座门楼上方为双层木楼阁,柱头间均使用横梁安枋。其中,二层为砖木结构单檐四脊三坡顶,正面三开间,木柱承檐,背面砖墙砌筑。三层单开间四柱单檐歇山顶,瓦顶脊兽效法汉制兽形做法,但仍遵循伊斯兰教建筑不采用动物装饰的原则,因而造型简练抽象,无仙人走兽等具体形象。 对比凤凰寺和回人礼拜寺的大门和望月楼不难发现,二者虽然在一些细节上有所差异,比如在正面砖墙的纹饰,比如图三所见凤凰寺望月楼出脊要多于回人礼拜寺——而这也是考虑到气候等南北方建筑的普遍差异因素。二者在整体形制上完全相似,这说明确实如前文所引的乾隆二十八年(1763)的奏折所见,回人礼拜寺门楼的修建,是以凤凰寺的模型作为参照的。 (二)回人礼拜寺与凤凰寺大殿样式的对比 《敕建回人礼拜寺碑记》关于回人礼拜寺整体布局和形制的记载非常简略:“穹门垲殿,翊庑周阿,具中程度”[32],大意为该寺由拱形大门、正殿和厢房等构成。正殿和厢房,显然是中国古代传统建筑样式。回人礼拜寺大殿的记载,见于唐宗正的描述:“明七暗九,四面皆走廊,周配角亭四座。殿中央起作为亭式,金顶火檐,高起云涌,有如天坛之祈年殿然,碧色之琉璃瓦与朱色窗柱相映壮丽,极尽辉煌之能事。此外浴室及讲堂等建筑布置,无特殊异,故从简记述。”[33]唐宗正在同一篇文章还提到,回人礼拜寺据传为袁世凯于民国初年拆毁。故其写作此文时,礼拜寺已荡然无存,然其描述则言之凿凿,似有所本。从实际情况考虑,唐文写作时距离礼拜寺拆除时间尚近,或有故老目睹口传,为唐宗正所采纳也并非没有可能。从其记录来看,大殿全然为汉式建筑,乃至于将其形制比拟为“天坛之祈年殿”。当然,天坛之祈年殿是圆形的,回人礼拜寺大殿也是圆形的。唐文所附一张回人礼拜寺大殿的草图,很有助于直观地感受大殿的传统中国样式风格(图七)。[34]总之,具有伊斯兰文化背景的唐氏并没有记载大殿的伊斯兰风格,其记载应是可信的。小沼孝博也注意到了唐宗正的记载,因此他认为回人礼拜寺“具有半阿拉伯和半中国的风格”[35],这一描述应当是对回人礼拜寺大门和大殿不同风格的概括。

图七《回教月刊》载唐宗正所绘回人礼拜寺大殿草图 杭州凤凰寺的大殿则明显具有伊斯兰风格。范祖述《杭俗遗风》载:“回回堂在南大街文锦坊地方,系回回教民聚众礼拜之所,故一名礼拜寺。其堂四方壁立,高五六仞,迎面彩画,有回教寺匾额,中间圆门,上造鸡笼顶,两旁列石栏。”[36]刘致平先生分析此处记载云:“这段记载,明确地说明了回回堂是‘四方壁立,高五六仞的鸡笼顶’(即半圆拱顶)建筑,即相当于今天存在的三大间后窑殿的正中一间,而这间的面宽达8.84米,约合普通民房两间半大小,这已是一个相当大的砖圆拱顶的礼拜殿了。”[37]一般说来,大殿穹隆形顶并非中国本土建筑风格,尤其考虑到凤凰寺建造的文化背景,认为其大殿的主体具有典型伊斯兰风格应当是没有问题的。[38] 由此可以推断,回人礼拜寺的大殿主体风格并没有依照凤凰寺的伊斯兰样式而建,而是采用了汉地传统的建筑风格。 四 回人礼拜寺的建筑风格与乾隆朝的边疆治理 回人礼拜寺的敕建,是乾隆朝完成天山南路地区统一之后的产物,其政治寓意要远远超过其实际功用价值。乾隆皇帝在御制碑文中写道:“夫齿繁则见庞,类辨则情涣,思所以统同合异,使瞻听无奇衺,初不在辟其教而揉矫之也。且准部四卫拉特内附,若普宁寺,若固尔札庙,既为次第创构,用是宠绥,回人亦吾人也,若之何望有缺耶!”普宁寺、固尔札庙(安远庙)皆属承德外八庙,普宁寺仿西藏三摩耶庙建造,固尔札庙仿伊犁河北岸的蒙古式建筑。[39]此外,外八庙中的普陀庙、须弥福寿庙分别效仿了西藏藏传佛教名寺布达拉宫和扎什伦布寺的形制,而殊象寺则仿照汉地五台山的殊象寺而建。[40]这些建筑表现出典型的融合风格,其目的在于“怀柔远人”“统同合异”,如同乾隆皇帝在《普陀宗乘之庙碑记》中所言:“是则山庄之普陀,与西藏之普陀一如,与印度之普陀亦一如,与南海之普陀亦何必不一如。然一推溯,夫建庙所由来,而如不如又均可毋论。”[41]类似的意思也见于乾隆御笔的殊像寺碑记:“夫佛法无边,别见清凉。五峰固文殊初地,香山塞山,非彼非此。矧以竺乾视之,固同为震旦中菩萨示现之境乎?是则阐宗风,延曼寿,功德利益,又皆一合相之,推广平等者也。”[42] 概言之,清朝统治疆域内宗教建筑风格各异,但不同族群遵奉的政教与道德别无二致,建筑风格的背后是风俗与文化的差异,多元族群与文化共存于同一政治框架之中,共奉大清声教,荟萃于承德一隅的边疆名刹与回人礼拜寺因此皆具有构建统治统一性的意味。 正是因为承德外八庙建筑的多元风格和其政治意涵,自20世纪90年代至今,国外清史学界流行所谓“承德内亚首都论”的观点,中国学者钟焓对此撰写长文予以了反驳。[43]相比于承德外八庙,更早敕建的回人礼拜寺是更具有代表性的,说明北京在边疆治理的意义上并不亚于承德的功能。 事实上,关于敕建回人礼拜寺的风格,乾隆皇帝在御制碑记中说得很明白:“回众以时会聚其下,轮年入觐之众伯克等无不欢欣瞻拜,诧西域所未曾睹。问有叨近日之荣而兼擅土风之美如是举者乎?”[44]既然前来朝觐的伯克都惊诧于礼拜寺的建筑在回疆无法得见,可见其并非当时西域的流行样式。如前文所考,乾隆二十八年(1763)敕建回人礼拜寺的建筑样式,参考了明清以来汉地最为知名的杭州凤凰寺,其中门楼参照、保留了后者的伊斯兰风格,但回人礼拜寺的主体建筑——大殿并没有依照凤凰寺的穹隆形顶而建,而是表现出典型的汉地样式。 国外新清史学者热衷于通过找寻边疆地带的“内亚性”来论证清朝边疆治理过程中的多元性,[45]本文的考证则说明——在乾隆时期国家边疆治理的文化考量层面,汉地固有的伊斯兰教文化资源同样具有重要的价值,甚至在某种程度上是清王朝藉此来向边疆族群展现清王朝同文之盛的重要工具。 清朝如何维持对广袤疆域、多元族群的有效治理?乾隆朝君臣频频使用的“同文”一词成为解答这一问题的关键。清人语境中的“同文”,实指以文字差异为表征的各族群及其文化相对平等地共存于统治秩序之下,被认为是清朝“大一统”政治构造的重要一面。[46]敕建回人礼拜寺的斟酌损益,体现出乾隆皇帝统同合异的用心,也是清中叶多民族国家统合进程中文化考量的侧面展示。明乎此,清代边疆治理何以能够跨越族群与语言的界限而具有超轶前代的治理效力——也就不仅仅是一个历史问题,而更应该是值得思考和借鉴的历史经验。 (附记:承蒙南京大学历史学院考古文物系博士研究生石川同学提供古代建筑专业知识的指导,特此说明并申谢意。) [1] 姜立勋,富丽,罗志发:《北京的宗教》,天津古籍出版社,1993年,第246页。 [2] 参见王东平:《乾隆御制〈敕建回人礼拜寺碑记〉的两个问题》,《西域研究》2007年第2期,第71页。 [3] Marshall Broomhall,Islam in China,A Neglected Problem,London:Morgan & Scott.Ltd,1910,pp.90-91. [4] 孟森:《香妃考实》,收入于善蒲,董乃强主编:《香妃》,书目文献出版社,1985年,第1~19页。 [5] 唐宗正:《北京市清真寺调查(之二)》,原载于《回教月刊》1938年第1卷第7期,收入李兴华,冯今源编:《中国伊斯兰教史参考资料选编(1911—1949)》,宁夏人民出版社,1985年,第424~434页。 [6] 参见杨乃济:《“香妃传说”与宝月楼、回子营》,《故宫博物院院刊》1982年第3期,第44~48页;纪大椿:《乾隆时期寓京维吾尔人与敕建清真寺》,朱玉麒主编:《西域文史》第3辑,科学出版社,2008年,第295~302页;Onuma Takahiro,250 Years History of the Turkic-Muslim Camp in Beijing,NIHU Program Islamic Area Studies,.TIAS Central Eurasian Research Series;no.2.Department of Islamic Area Studies,Center for Evolving Humanities,Graduate School of Humanities and Sociology,University of Tokyo,2009.2.〔日〕小沼孝博:《北京“回子营”的250年史》,中国社会科学院近代史研究所政治史研究室编:《清代满汉关系研究》,社科文献出版社,2011年,第199~212页。按汉文本系英文本的主体内容。Tristan G.Brown,Towards an Understanding of Qianlong's Conception of Islam:A Study of the Dedication Inscriptions of the Fragrant Concubine's Mosque in the Imperial Capital,《中国文化研究所学报》第53期,香港中文大学中国文化研究所,2011年7月,第137~155页;王东平:《乾隆御制〈敕建回人礼拜寺碑记〉的两个问题》,《西域研究》2007年第2期,第70~75页。 [7] 杨乃济:《“香妃传说”与宝月楼、回子营》,《故宫博物院院刊》1982年第3期,第47页。 [8] 《奏为遵旨将杭州回回堂房屋款式画样呈览折》,《宫中档奏折——乾隆朝》,西宁奏,乾隆二十八年三月十八日,台北故宫博物院040184 号,该奏折收录于台北故宫博物院编:《宫中档乾隆朝奏折》第17辑,台北故宫博物院印行,1982年,第226页。 [9] 参见徐立艳:《清代内务府世家高佳氏研究》,吉林师范大学2019年博士学位论文,第16~17页。 [10] 参见朱庆征:《方寸之间的宫廷建筑:烫样的制作与价值》,《紫禁城》2019年第2期,第33页。 [11] 杨晓春:《元明时期汉文伊斯兰教文献研究》附录一《元明时期清真寺汉文碑刻文字四十种校点稿》,中华书局,2012年,第263~264页。 [12]〔明〕成化《杭州府志》卷四十七《寺观一·城内》,《四库全书存目丛书》史部第175册影明成化刻本,齐鲁书社,1996年,第675页。 [13]〔明〕田汝成:《西湖游览志》卷十八《南山分脉城内胜迹》,上海古籍出版社,1980年,第239页。 [14]〔明〕严从简著;余思黎点校:《殊域周咨录》卷十一“默德那”条,中华书局,1993年,第391页。(标点略有改易。) [15]〔清〕范祖述:《杭俗遗风·备考类》,《中国方志丛书·华中地方》第527号影清同治三年(1864)抄本,台北:成文出版社,1972年,第157~158页;〔清〕丁丙:《武林坊巷志》第1册,浙江人民出版社,1987年,第30~34页。 [16] Robert F.Fitch,Hangchow Itineraries,Second Revised Edition,Shanghai:Kelly & Walsh,Limited,1922,pp.38-39. [17] 余振贵,雷晓静主编:《中国回族金石录》,宁夏人民出版社,2001年,第62~63页。 [18] 参见钟毓龙编著;钟肇恒增补:《说杭州》(下),浙江古籍出版社,2016年,第102页。 [19] 参见成公亮:《漫话五十年来的古琴琴弦》,《音乐爱好者》2009年第6期,第44~47页。 [20] 回回堂史学斋刊刻书籍的书影,参见http://www.kongfz.cn/33811410/,2022年5月9日浏览。 [21] 杨晓春:《元明时期汉文伊斯兰教文献研究》附录一《元明时期清真寺汉文碑刻文字四十种校点稿》,第308页。 [22]〔明〕严从简著;余思黎点校:《殊域周咨录》卷十一“默德那”条,中华书局,1993年,第391页。(标点略有改易。) [23]〔日〕策彦周良:《策彦和尚入明記初渡集》卷下,《大日本佛教全書·游方傳叢書》第4冊,東京:大日本佛教全書發行所,大正十一年(1922),第56页。 [24] 方豪:《浙江之回教》,收入氏著《方豪六十自定稿》(上),台北:学生书局,1969年,第505~514页。 [25] 北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第72册,中州古籍出版社,1990年,第59页。 [26]A.Vissière,“Études Sino-Mahométanes,DeuxièmeSérie,VII,L’Islamisme à Hang-tcheou”,Revue du Monde Musulman,Volume XXII,1913,p.30. [27]A.Vissière,“Études Sino-Mahométanes,DeuxièmeSérie,VII,L’Islamisme à Hang-tcheou”,Fig.1,2,3,Revue du Monde Musulman,Volume XXII,1913. [28]Robert F.Fitch,Hangchow Itineraries,Second Revised Edition,Shanghai:Kelly & Walsh,Limited,1922,pp 38-39. [29]https://www.douban.com/note/832224580/?_i=0020055Byhh0sW,2022年8月9日浏览。 [30]https://www.cca.qc.ca/en/search/details/collection/object/359140?continueFlag= aa9f66188bb05acc18e9456f194583c3,2022年5月24日浏览。 [31] Stephen W.Bushell,Chinese Art,Vol.I,Fig.,44,London:Stationery Office,1905,pp.70-72. [32] 北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第72册,第59页。 [33] 唐宗正:《北京市清真寺调查(之二)》,原载于《回教月刊》1938年第1卷第7期,收入李兴华,冯今源编:《中国伊斯兰教史参考资料选编(1911—1949)》,第427页。 [34] 唐宗正的文章原刊于《回教月刊》1938年第1卷第7期,该刊笔者未见,李兴华、冯今源所编《中国伊斯兰教史参考资料选编(1911—1949)》收入唐文时略去了图片部分,小沼孝博前引文章据原刊引用了这一草图,本文据之转引。 [35] Onuma Takahiro,250 Years History of the Turkic-Muslim Camp in Beijing,NIHU Program Islamic Area Studies,.TIAS Central Eurasian Research Series;no.2.Department of Islamic Area Studies,Center for Evolving Humanities,Graduate School of Humanities and Sociology,University of Tokyo,2009.2.p.40. [36] 〔清〕范祖述:《杭俗遗风·备考类》“回回堂”条,《中国方志丛书·华中地方》第527号影清同治三年(1864)抄本,台北:成文出版社,1972年,第157~158页。 [37] 刘致平:《中国伊斯兰教建筑》,新疆人民出版社,1985年,第30页。 [38] 关于凤凰寺大殿穹隆形顶样式风格的讨论,参见杨晓春:《元代杭州凤凰寺、阿老丁以及回回人在杭州的聚居——略论元代为古代杭州对外交往的高峰时期》,《杭州文史》2017年第3期,第37~38页。 [39] 参见齐敬之:《外八庙碑文注释》,紫禁城出版社,1985年,第9、35页。 [40] 参见齐敬之:《外八庙碑文注释》,第51、91、97页。 [41] 齐敬之:《外八庙碑文注释》,第52页。 [42] 齐敬之:《外八庙碑文注释》,第91页。 [43] 参见钟焓:《非汉文材料所见清代内亚人群的北京观——对“承德内亚首都论”的批评与反思》,《新史学》第13卷,2020年第2期,第225~314页。 [44] 北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第72册,第59~60页。 [45] 参见〔美〕司徒琳(Lynn Struve)撰;范威译:《世界史及清初中国的内亚因素——美国学术界的一些观点和问题》,收入刘凤云,刘文鹏主编:《清朝的国家认同:“新清史”的研究与争鸣》,中国人民大学出版社,2010年,第323~333页。 [46] 参见马子木,乌云毕力格:《“同文之治”:清朝多语文政治文化的构拟与实践》,《民族研究》2017年第4期,第82页。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |