|  浙江大学历史学院张凯教授 浙江大学历史学院张凯教授

摘 要 :近代学术,经史嬗变。20世纪30年代前后,各派学人群趋编纂宋史,陈寅恪对宋代学术推崇备至,倡导建立“新宋学”复兴民族文化。在历史语境中梳理陈寅恪的学术渊源与问题意识,结合“新发现”陈寅恪关于“李翱思想起源”的课程笔记,既可展现民国“宋学”与宋史研究的复杂旨趣,更能获悉陈寅恪贯通“史事”与“义理”的尝试,深入认识陈寅恪宋学与宋史观念的演化及其实践。以此为基础,揭示陈寅恪提倡建立“新宋学”的旨趣与机制,为时下超越分科与专题的学术研究方式提供有效参考。 关键词 :陈寅恪;新宋学;近代学术 1955年,钱穆总结道:“此数十年来,中国学术界,不断有一争议,若追溯源流,亦可谓仍是汉宋之争之变相。”“新汉学”与“新宋学”的建立与分合成为民国学术流变的主线。目前学界关于宋学大体有三种定义:其一指相对汉学,区别于经文考据、重经义阐述的义理之学;其二指宋明理学,“宋代新儒家学派”;其三指陈寅恪从历史文化角度提出的“新宋学”。陈寅恪对宋代学术推崇备至,旗帜鲜明地提出,我国学术“将来所止之境”,“惟可一言蔽之曰:宋代学术之复兴,或新宋学之建立是已”。然而,在现存著作中,陈寅恪没有直接论述宋代的专题研究著述,已有学人在民国经史递嬗学术语境中,考察民国学人宋代研究路径的复杂性,探寻陈寅恪宋代研究与“新宋学”的旨趣。在历史语境中梳理陈寅恪的学术渊源与问题意识,结合“新发现”陈寅恪关于“李翱思想起源”的课程笔记,或可更深入理解陈寅恪“新宋学”观念的演化,揭示陈寅恪提倡建立“新宋学”的因缘与机制,为实现“吸收输入外来之学说”与“不忘本来民族之地位”的“相反而适相成”的文化出路提供有效路径。

▲陈寅恪先生(1890—1969) 一、“赵宋一代历史最宜究心” 清代汉学突破了宋明先天预成的形而上学,走向考证学的知识实践,注重道德实践的义理学逐步丧失独立价值。柳诒徵指出乾嘉汉学过于“尊圣贤”,却忽视“察凡庶”,其后果是热衷于尊崇三代圣贤,有意回避时代困境。义理学与经史学割裂导致学术偏离社会实践,难以应对三千年来未有之变局。道咸以降,西学东渐,西力东侵。时势与学风激变,学界反思汉学难以有效应对时代危机,宋学及其相关文史之学由此复兴。刘光第认为时下正学不讲,“道统茫茫,一线几坠”,“吾人今日为学,只有闭户读书,澄心观理,不夺于邪说,不摇于俗尚,沈潜反复,涵养既深,驯至道明德立,然后徐出所学”。1898年,张之洞撰《劝学篇》,明确提出今日中国面临自古以来所未有的世变,“图救时者言新学,虑害道者守旧学”,“旧者不知通,新者不知本。不知通,则无应敌制变之术,不知本,则有非薄名教之心”,试图以“中学为体,西学为用”的模式平衡中西,在新时势中维持旧伦理。 科举废除后,新式教育固然有助于引入新知,而既有人伦与政教系统难以为继。民国肇建,此一问题,仍未得到有效解决。陈三立对于革命后纲纪之隳败,感慨辛亥之后,“衺说诡行,摧坏人纪,至有为剖判以来所未睹”,“绝羲纽,沸禹甸,天维人纪寖以坏灭”。严复在北京大学时邀请陈三立执教,以期扭转学风,维持世道人心。严复就认为,赵宋一朝是古今变革之中枢,读史“当留心细察古今社会异同之点”,如果“研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。中国所以成于今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就什八九,可断言也”。 被誉为“文化贵族”的义宁陈氏十分注重家族文化传承,陈宝箴、陈三立父子的家庭教育以经史之学为根底,强调道德人性塑造、突出纲常礼仪的作用,同时,又“延聘西席”,讲授西学新知。据俞大维回忆,陈寅恪早岁读经史,尤重三礼、三通之学。留学哈佛期间,吴宓认为若统论中西新旧各种学问,陈寅恪当为全中国最博学之人。陈寅恪中西学问皆渊博,曾“述中国汉宋门户之底蕴,程、朱、陆、王之争点,及经史之源流派别”,令吴宓“大为恍然,证以西学之心得,深觉有一贯之乐”。陈寅恪游学哈佛,颇为关注希腊罗马的历史文化与学术思想,并比较、分析中西文化与社会之别。陈寅恪认为形而上学方面,中国颇为贫乏;中国古代学术与罗马近似,擅长政治与实践伦理学,“重实用,不究虚理”。上古学术精华在周公典制,由此开创中华政教人伦的典则。佛教在性理与形而上学方面于中国文化大有裨益,但其学说与中国风俗习惯多有不合。宋儒吸纳佛教性理之学的高明之处,又担忧用夷变夏,遂“避其名而居其实,取其珠而还其椟”,开拓出融汇中外的两全之法,“中国之学问,立时增长元气,别开生面。故宋、元之学问、文艺均大盛,而以朱子集其大成”,“今人以宋、元为衰世,学术文章,卑劣不足道者,则实大误也”。可见,就判分儒释与中国文化的关系而言,儒家学说在制度、法律、公私等现实生活层面确立中华文化之本,儒学关注人事,缺乏精致的义理系统;佛教在性理与价值本源层面可厚植其根基。宋代新儒家基于佛教的刺激,以道教为媒介,沟通儒释道,尽量吸收输入外来学说思想,融贯新旧,取珠还椟。陈寅恪研究佛教自有其宋学关照,重点探求佛教“对我国的一般影响”,至于印度因明学、辩证学以及玄学,他的兴趣比较淡薄。

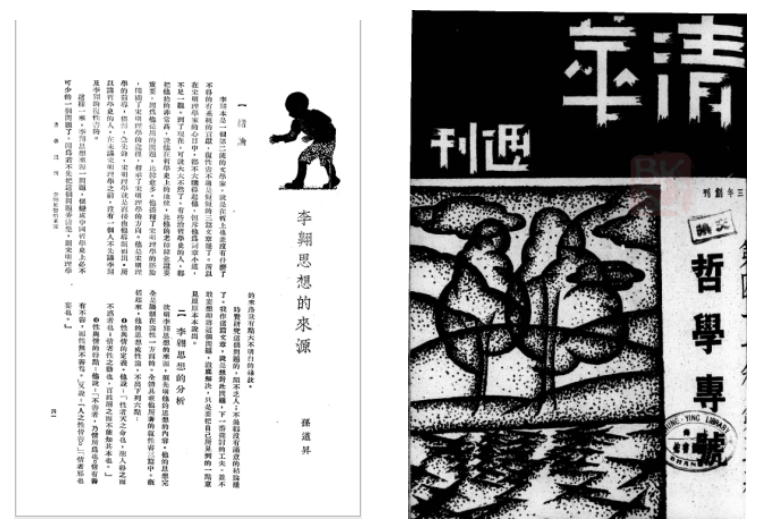

▲《吴宓日记》书影,生活·读书·新知三联书店,1998年 1925年,清华大学筹建国学研究院,拟用现代科学方法整理国学,造就专门人才。陈寅恪出任国学院导师,讲授“佛经翻译文学”和“梵文文法”等课程,负责审定国学研究院中外文书刊和佛经道藏等书籍的购置。在《王观堂先生挽词并序》中,陈寅恪将《白虎通》“三纲六纪”之说视为中国文化的确切定义。纲纪为理想抽象的规范,依托于有形的社会制度,尤其是经济制度。社会制度不变,纲纪自然得以保存。“佛教流传播衍盛昌于中土,而中土历世遗留纲纪之说,曾不因之以动摇者,其说所依托之社会经济制度未尝根本变迁,故犹能藉之以为寄命之地也。”陈氏对中国文化的综合判断,注重文化与经济的关系,有学人视之颇有兼顾唯物史观与文化史观的意味。此时也再度申明儒、释之于中国文化意义的分殊,表露陈寅恪以儒家价值为依归。不过,如果现代政治制度与社会结构根本改变,中国文化将何去何从?如何既立足于中国文化传统与民族特性,又充分吸收西方学术,这势必成为陈寅恪内心关注的问题。 整理国故运动兴起之后,编纂中国文化史与中国通史成为学界共识。陈寅恪提出大学的职责在于求得本国学术的独立,此“实系吾民族精神上生死一大事者”。中国史发现史料虽多,“而具有统系与不涉傅会之整理,犹待今后之努力” 。今日全国大学少有能讲授本国通史或一代专史的学者,遑论追步东邻。元好问、危素、钱谦益、万斯同等史家“心意中有一共同观念,即国可亡,而史不可灭。今日国虽幸存,而国史已失其正统,若起先民于地下,其感慨如何?”王国维曾断言:“宋代学术方面最多进步,亦最著”,“近世学术多发端于宋人”。傅斯年认为宋朝文化最细密,可视为“中国文化之最高点”。傅斯年与陈寅恪曾计划编纂宋史,该计划因故未能展开。陈寅恪虽然未直接投身宋代与中国思想史研究,但宋学的精神与旨趣堪称陈寅恪学术思想的内核与轴心。 二、新儒学:“只为一大事因缘” 1923年,陈寅恪自称关注“历史”与“佛教”领域,佛教史研究诚是贯穿陈寅恪学术生涯的主线之一。牟润孙认为陈寅恪关注中古哲学,并切实作过精深研究,他超过前人的史识正渊源于传统的经学及玄学、理学。陈寅恪讲授“中国中世纪哲学史”等课程,实与民国学界宋学起源之争有莫大关联,并以此为建立“新宋学”的前提。根据孙道昇的课程笔记,能进一步窥测陈寅恪佛教史研究的取径与关怀。 20世纪30年代初,孙道昇就读于清华大学哲学系,曾聆听过冯友兰、陈寅恪、张东荪、金岳霖的中国哲学、印度哲学、西洋哲学、形式逻辑等课程。孙道昇意图博采众家之长,既钻研西方哲学,又深入研究中国哲学史,以期创造中国新哲学。1934年,孙道昇发表《李翱的思想来源》一文,以李翱思想源流为线索,考察佛学与中古儒学的关系。他认为李翱本来只是二流的文学家,哲学上也无系统的贡献,宋明理学家斥责李翱为词章小道,不足一观。然而,时下有学人指出:“他播种了宋明理学的胚胎,开辟了宋明理学的途径,指示了宋明理学的方向。他是宋明理学的前导、根源、急先锋,宋明理学就是直接由他导演而出”,“李翱思想来源一问题,便变成中国哲学史上必不可少的一个问题”。孙道昇认为学界能对李翱思想来源作精确的考据、具体的说明,“只有陈寅恪教授一人”。陈寅恪提出李翱的性论来自天台宗,天台大师由《大涅槃经》后部“一阐提佛性不断”的观点推衍出善恶并存的二元性论。湛然受华严宗影响,依据《起信论》,撰《金刚錍》,提出“明无情有性,随缘不变”;梁肃将此说传授给李翱。陈寅恪证明该论断有下列四个步骤: 第一他先指出湛然的性论轮廓及来源;第二他再指出梁肃与湛然有密切的关系及其性论之相似;第三他证明李翱与梁肃有密切关系,及其性论之一致;第四他再比较《起信论》、湛然、梁肃、李翱论性的话,而断定李翱的性论,经梁肃之媒介而得自天台宗的湛然。下边依次学述: 就第一点说:他以为湛然的性论,见他所著《金刚錍》一书中。该书全书的宗旨,就在阐明“无情有性”。性不变故有,情随缘故无。他并指出这种性论,不是天台大师的本意,而是湛然受华严宗的影响,窃《起信论》旨,改变的结果。天台大师的性论,见《观音玄义》,明明是一种善恶二元论;而湛然的理论,则是一种性善一元论。可见湛然的性论与大师不同。他改变大师性论所用的材料是《华严经》及《起信论》。这只要一看该文屡引华严云云便知。 湛然为甚要窃《起信论》变更本宗的思想呢?原来当湛然之时,华严宗势力极盛,《起信论》的思想,笼罩一切。凡与《起信论》思想相背的,便不为一般人所欢迎。湛然为维持本宗地位起见,便不得不用一种偷天换日的手段,暗采明拒的,吸收《起信论》思想,变更自己宗旨,以与敌派对抗。这是湛然所以要变更本宗宗旨的原因,也是湛然性论的来源。 次就第二点说:梁肃与湛然交往甚密,有人并谓梁肃是湛然的俗家弟子。天台禅林寺碑就是梁肃所作。梁肃并作《止观统例》及《神仙传论》阐扬天台教义。梁肃性论,即在《止观统例》中。他以为:“实际者何也?性之本也。物之所以不能复者何也?昏与动使之然也。”梁肃讲性,用止观作复性之方。可见他的性论是来自湛然的。 再次就第三点来说:李翱以梁肃是他的知己。梁肃死,他曾作《感知己赋》悼之。该赋序云:“贞元九年,翱始就州府之贡举人事。其九月,执文章一通,谒于右补阙梁君。亦既相见,遂于翱有相知之道焉……期翱之名,不朽于无穷,许翱以拂试吹嘘……遂赋感知己以自伤。” 文中的右补阙梁君,便是指的梁肃。据此就可知李翱受梁肃影响之深了。把第二节所述李翱的性论,拿来与梁肃的性论比,可说李翱复性的概念,与梁肃的完全一致。还不足以证明李翱的性论是来自梁肃的吗? 最后再述第四点。《起信论》立一心二门,以真如为性,以生灭为情;湛然以不变训有性,以随缘训无情;梁肃则主实际为性本,万法之妄动为情;李翱则以天命为性,性动为情。其用辞虽不完全相似,然其思想轮廓,则初无二致。可见他们是一个系统下的产物,并足以显示出他们有渊源的关系来。用表比较,更是分明:

由此,可见李翱复性论是以梁肃作媒介,而得自湛然的,也可以说是得自天台宗的。前人都说李翱《复性书》,杂有佛说,现在我们根据以上的考定,把这种古说确定了。简单一句话,那就是李翱性论是出自天台宗。

▲孙道昇:《李翱思想的来源》,载《清华周刊》1934年第41卷第5期 孙道昇说明陈寅恪对此问题,并未发表过文章,上述论断源自陈寅恪的讲演辞“我的课堂笔记”。学生参考、回应老师“讲义”是当时北平学界的常态。金宝祥就读北大时,同时选修蒙文通《魏晋南北朝史》与冯家昇《历史地理沿革》,为完成冯家昇所布置的作业,遂将蒙文通课程的笔记整理增补而成《汉末至南北朝南方蛮族的迁徙》,后来仍强调此文作者“理当是蒙老”。邓广铭受到蒙文通宋史课程的启发,批评何炳松将浙东学派视作“程门的嫡传,洛学的正宗”,实乃“挂一而故意漏万,是不能见出他们的学问的全面目的”。陈寅恪任清华国学院导师时,所开课程是“佛经翻译文学”“西人之东方学之目录学”“梵文文法”等。诚如有论者言陈寅恪早期研究以佛教和周边民族历史为中心,陈寅恪所开课程均属“殊族之文、塞外之史”的范畴。1929年之后,陈寅恪为文史哲三系开课,中国文学系为“佛经翻译文学”,哲学系为“佛典校读”“中国中世纪哲学史”,历史学系为“《高僧传》之研究”“唐代西北石刻译证”。其中,中国中世纪哲学史课程为“研究佛教诸宗与儒家哲学之关系”,孙道昇所言课堂笔记当指此课程。清华哲学系师生冯友兰、吴恩裕均引述陈寅恪以李翱《感知己赋》推断李翱与梁肃、天台宗的关系,与孙道昇所言相符。 如果说陈寅恪现存著述多以史学见长,那么中国中古哲学课程则展现他的义理兴趣与关怀。此课程的讲义未存,卞僧慧回忆陈寅恪曾讲授“天台宗判教、分观”。陈寅恪既批评以格义随意附会中外学说,又认可借镜格义之法沟通儒释,称道“自北宋以后援儒入释之理学,皆‘格义’之流也”。陈寅恪认为格义精髓是以“具有历史演变及系统异同之观念”展开比较研究方法。他讲授“佛经翻译文学”,正是“取佛教文学名著,如《大庄严经论》、《涕利伽陀》、《佛所行赞》等译本,依据原文及印度人注疏解释,并讨论其在中国文学上之影响及关于佛教翻译史诸问题”。后来,陈寅恪仍主张“吾人今日傥取全部道藏与佛藏比较探求,如以《真诰》与《四十二章经》比较之例,必当更有所发明也”。可见,陈寅恪研究佛教史,其表校勘佛经,因事证明佛教在中土的传播,其里则深晓儒释道学说本原,洞彻儒释道三家的融合。 陈寅恪以性情问题为线索,考察李翱性论思想的来源。首先,考察史事,梳理湛然、梁肃、李翱的师友关系;其次,辨析义理,澄清《起信论》、湛然、梁肃和李翱四家性情学说的思想系统。天台宗是“一阐提佛性不断”、善恶并存的二元性论,湛然受到华严宗、《起信论》的影响,发明无情有性,随缘不变,是性善一元论,此说以梁肃为媒介发展为李翱的性论。课程笔记贯通史事与义理,落实宋代新儒学兴起的渊源脉络。事实上,陈寅恪颇为关注佛教各宗之间的传承,曾依据史事与学理的互动,考辨禅宗与三论宗的关系。在《冯友兰中国哲学史下册审查报告》中,陈寅恪明确提出:“凡新儒家之学说,几无不有道教,或与道教有关之佛教为之先导。如天台宗者,佛教宗派中道教意义最富之一宗也。其宗徒梁敬之与李习之之关系,实启新儒家开创之动机。”孙道昇认为李翱的性论完全是一元的,只限于人生论,不含有形而上的意义。李翱以性为体,以情为用,用以说明恶的起源,再以“灭情息妄” “至诚不动”的方法,消灭恶而复其性。李翱性论的来源完全是儒家的,不是天台宗,绝对不是纯粹的印度的思想。即便天台宗的性论都是取中国的性论作骨骼,印度的名辞作筋肉,“天台宗、《起信论》、湛然,以及梁肃没有不是如此”。针对陈寅恪所言李翱的性论来自天台宗,孙道昇认为其真实来源应是《礼记》中的乐记,“并附带考证出特别表彰《中庸》的首功,应归之梁武,不应归之李翱”。 对于立足于中国本位开辟新文化系统的学者而言,儒学明体达用,内圣外王兼备,李翱学说与宋代新儒学均出自本土。民国学界正是从义理层面回应陈寅恪所言新儒学受释道启发的观念。陈寅恪曾向陈垣推荐孙道昇,称其:“学术精深,思想邃密”,“年来著述斐然,洵为难得之人材”。孙道昇认为研究哲学应当使用“研究哲学典籍,探索逻辑规律,考究语文工具,检讨主观心理和核审客观事实”五种方法。若要自创中国之哲学,应当使用“窥隙法”,“把握已往学者忽视的客观事实,予以深刻研究,以建立超越前人的学说之学说”。当下创造中国学术需要“不拾中印古人之唾余”,“不落欧美哲人之窠臼”,“中国人自己面对‘前人忽视的客观事实’作深刻的探讨,然后创造出来的哲学才真正是新哲学,才真正是中国自己的哲学”。要做到这点,需“用对勘法读书”,“用归纳法格物”,“用思考法析理”。陈寅恪后来自称更侧重文本与史事的关联,“于道教仅取以供史事之补证,于佛教亦止比较原文与诸译本字句之异同,至其微言大义之所在,则未能言之也”。这既可视作某种谦辞,又表明他应对学界质疑,建立新宋学的立场。 三、“新宋学之建立” 民初新文化派主张参照现代学术系统与比较中西文明的方式撰成中国文化史,重建中国历史文化传统。柳诒徵批评新文化派所践行的整理国故运动“毛举细故,罕知大谊”。柳诒徵以人伦为中国文化的重心,唐虞时期“敬天爱民”之义为立国根本,其所撰《中国文化史》被学界视作“正统派史学家的代表作”。胡适批评柳诒徵“对于史料的估价,材料的整理,都不很严谨”,该书所讲三代文教多为臆测,“为全书最无价值的部分”。陈寅恪认为既有的文化史研究可分为新旧两派,旧派“只有死材料而没有解释”;新派以源自西洋历史文化的社会科学理论解释中国的材料,此类解释,非常危险。新派以中国的历史文化传统比附外在的框架,“失之诬”。旧派拘泥于既有正史记载,而不深入人民精神生活与社会制度,“失之滞”。他从哲学、文化与社会的关系入手,讲授“晋至唐文化史”课程,注重思想、哲学、宗教、艺术、文学等精神生活与政治、经济、社会组织等物质生活的关系。 晚清以来,西学东渐,经史易位。为考察人心风俗之变迁,学人群趋编纂宋史。随着王朝体系逐步过渡为现代民族国家,史学的功能从传统王朝治乱兴衰的资鉴与道德训诫转变为寻求人群进化与社会发展的公理公例,编纂新的中国通史成为改造国史第一步。元、明、清三代有志改修宋史者络绎不绝,近代学者群趋发愿编纂宋史。金毓黻撰《辽宋金史》旨在融贯传统史学与现代史学,以断代为初步,把握中国历史变迁的关键环节。国难日亟,如何阐发义理拯救世道人心成为研究宋学的当务之急。钱穆指出研究国史“必通知本国文化精意,而此事必于研精学术思想入门”,治宋史不能不治宋学。 宋学起源与儒佛关系是中国文化变迁与发展的重大关节,关涉如何融汇本土文化与外来文明,以及华夏文化重建的路径。陈寅恪在清华大学开设“欧阳修”的课程,在某种程度上可视为落实编纂宋史的初步:“中国文化史,在秦以后,六朝与赵宋为两个兴隆时代,至今尚未超越宋代。本课程就欧阳修以讲宋学。所谓宋学,非与汉学相对之宋学,乃广义的宋学,包括诗文、史学、理学、经学、思想等等。所讲不专重词章,要讲全部宋学与今日之关系,而所据以发表意见之材料,不能不有所限制,故开本课,实为研究宋史第一步。”陈寅恪所讲广义的宋学不等于宋史,“史”重人事,“学”定要落在“觉”。钱基博曾言“学以圣为归。圣者,大觉至通之称”。国学即“国性之自觉”,其中,“人文主义”究明“人之所以为人之道”,“以名物考据为琐碎”;“古典主义”考征“古之所以为古之典章文物”,“以仁义道德为空谈”。二者在“义”与“数”之间各执一端。在陈寅恪眼中,欧阳修以文载道,可谓宋代文化与学风转变的枢纽。陈寅恪曾撰成《五代史记注》,“体裁与彭、刘旧注不同,宗趣亦别,意在考释永叔议论之根据,北宋思想史之一片断也”。 同时,陈寅恪复兴宋代学术,建立新宋学并非汉宋之争意义上的“宋学”。科玄论战时,曾有“复兴宋学”的主张,陈寅恪视之为“不通家法”“语无伦次”。正所谓“道不可空讲,必以史学为躯体,当今非此不能正邪说”,文化精神的弘扬必须以客观事实为依据。1943年,陈寅恪正式提出建立新宋学:“吾国近年之学术,如考古、历史、文艺及思想史等,以世局激荡及外缘薰习之故,咸有显著之变迁。将来所止之境,今固未敢断论。惟可一言蔽之曰,宋代学术之复兴,或新宋学之建立是已。”邓广铭自称研究宋史的前提应对《宋史》本书“先为之条分件析,洞察其各部分症结所在”,遂“取有关天水一代之简册,对《宋史》详慎校雠一过,勘正其谬误,补苴其疏脱,考论其得失,疏通其晦涩,探索其源流,汇为《宋史校正》一书,使《宋史》之长短利病,毕皆呈露,议改修者庶可就此而得所凭藉”。陈寅恪颇为赞许邓广铭的方法与成效,指出:“宋代之史事,乃今日所亟应致力者。此为世人所共知,然亦谈何容易耶?”邓广铭“用力之勤,持论之慎,并世治宋史者,未能或之先也”,“他日新宋学之建立,先生当为最有功之一人,可以无疑也”。童书业观察抗战以后,学术界的潮流开始由向外的考据学转移为向内的道理的探求。“新宋学”运动是以实证的态度讲道理。旧宋学是完全主观与独断,发挥个人玄想的宗教化玄学;新宋学是客观与批判,依据科学的、发现的、相对的真理,和社会政治的实际情况而产生的科学化哲学或思想。童书业与陈寅恪二人所讲“新宋学”立意颇有差别,但是均试图贯通道理与事实,扭转民国新旧两派的“诬”与“妄”。

▲《宋史职官志考正 宋史刑法志考正》,商务印书馆,2021年 陈寅恪的学术研究集中于“二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者”,深层次的关怀是近代中西文化问题。陈寅恪撰《论韩愈》,系统论述韩愈之于新儒学的因缘与功绩,以儒家心性说沟通佛教性理,贯通谈心说性与济世安民,既为新儒学奠定学理框架,又引导社会风尚与学术潮流。从汉宋之争的视角考察新儒学的大事因缘,陈寅恪认为李翱是新儒学的重要开创者;若将视角拓展至广义文化史,儒学复兴牵涉中古之际民族盛衰、学术兴废,韩愈承续先哲遗绪,开拓学术区宇,是为沟通中外学术之典型。陈寅恪以“天竺为体,华夏为用”形容韩愈吸收佛家心性之学,进而认为以儒家、道教为主体的中国文化本位经久传衍的关键就在于吸纳、改造外来学说,吸收外来,再转化为“中体”。诚如有论者所言,陈寅恪以《白虎通》“三纲六纪”之说定义中国文化,视为抽象理想最高之境,以经义维系人伦,涵摄经学、史学、哲学三重维度,连贯理念、文化与物质。如果说清末民初“中体西用”之争,侧重中学言道,以中国经史之学为体,西学明器,以各种时务知识为用。随着公理与科学世界观的确立,生活日用成为道理与知识合法性的根本。那么,陈寅恪关切的重心无疑是“华夏之用”,学术思想当以民情为根本,不必纠结天竺与华夏、中学与西学、儒释道的体用、道器之辨,而应直面时代转型,解决中国社会公私生活层面的困境。学界常常以陈寅恪建立新宋学的提法为奥援,凸显宋代、宋学与宋史的重要性。然而,现代学术体制中的宋代、宋学与宋史研究往往以分科、断代与专题的方式展开,形式上分门别类,无所不包,实则割裂了历史整体,且往往以当下的时代意见替代研究对象的历史意见,难以把握历史文化的本义,有意无意之间弱化了古今与未来之间的关联性。陈寅恪考察中古历史文化变迁,以宋代之史事为“新宋学之建立”的初步,而落实新宋学宗旨的路径,关键在于虚实相济,义理与事实相贯通,进而会通古今中西,为中国文化的现代转承提供有效路径。 首先,以实证虚,方能具备了解之同情。张尔田认为研究中国学术,既要“考其事”,更要“求其义”, 研讨宋史与宋学应当辨明义理与考据的关系与次第,若谨守训诂章句之学,则无法发挥宋学的微言大义与宋史的致用功能。陈寅恪指出研究中国古代学术思想,必须“对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。盖古人著书立说,皆有所为而发。故其所处之环境,所受之背景,非完全明了,则其学说不易评论”。陈寅恪由此认为研究历史,不应执守特定文化立场,将个人“主观意见”视为“文化义理”。研究中国历史文化,应当“以实证虚”,落实学术思想的传承脉络,以具体应对抽象,实事与本意相参证,不可先验认为中国历史存在“道传一系”的义理精神。贯通史事,澄清本真与头绪,以长编考异、合本子注法求出义理的本意及演化。 其次,直指世道人心,转移时代风气。经史传统为中国学术的主流,主张义理与实践合一,近现代学术由经入史,以史代经,学问、信仰与道德逐渐分离。新文化派主张脱离道德伦理来研讨学问,推动学术进步。陈寅恪认为中国文化的精髓在于“三纲六纪”,大师巨子之于民族盛衰与学术兴废的作用,“不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也”。此言颇有夫子自道的意味,陈寅恪倾心于续命河汾的方式传承文化,坚信世局转变,往往源自学术趋向细微之处。陈寅恪晚年感慨“俗学阿时似楚咻”,相形之下,“欧阳永叔少学韩昌黎之文,晚撰五代史记,作义儿冯道诸传,贬斥势利,尊崇气节,遂一匡五代之浇漓,返之淳正。故天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝。孰谓空文于治道学术无裨益耶?”陈寅恪晚年撰《论再生缘》《柳如是别传》,希冀在文化转承与时代更替之际,以存往继绝的方式守先待后,影响世道人心。

▲《陈寅恪集》书影,生活·读书·新知三联书店,2009年 再者,贯通事实与思想,揭示文化与社会之间的互动机制。陈寅恪认为新儒学在儒学从偏重政治制度公私生活领域到思想上自成系统的过程中,起到承上启下的作用。新宋学相对于既有“宋学”,重点落实在依据事实讲道理,洞悉中国民族文化精神的传承与变迁,必须了解人民精神生活与社会制度之间的关系,“不致尽易旧籍规模,亦可表现新知之创获”。相对于“宋史”而言,新宋学基于但不囿于史事考订,侧重于在体与用、思想与时代之间建立能动关系,与现实社会环境需求有机联系,以民情为本,学以致用。陈寅恪以通贯的视野纵向追溯源流,横向言行交推,寻求地理环境、民族文化、制度渊源、社会变迁、风俗演变等事项之间的联动关系,在历史语境中动态地把握文化演进,切中时代,凝练出顺乎当下,又引领时代的学术与思想,在事实与思想、知识与道德之间形成体用关联。 在历史语境中梳理陈寅恪的学术渊源与问题意识,结合“新发现”陈寅恪关于“李翱思想起源”的课程笔记,当可深入理解陈寅恪所言“新宋学”的意涵。陈寅恪历来关注中西之别,并试图统论中西新旧各学问。赵宋一朝是古今变革之中枢,宋儒吸纳佛道性理之学,开拓融汇本土与外来的两全之法,宋学的精神与旨趣堪称陈寅恪学术思想的内核与轴心。陈寅恪研究佛教史,贯通史事与义理,旨在因事洞彻儒释道三家的融合,证实宋代新儒学兴起的渊源脉络。陈寅恪提倡“新宋学之建立”,力图揭示事实与思想、知识与道德之间的体用关联及其机制,落实“吸收输入外来之学说”与“不忘本来民族之地位”的“相反而适相成”的文化出路。此一过程既可体现陈寅恪贯通“史事”与“义理”的多重学术面向,展示传统学术近代出路的多元抉择,更为时下走出囿于分科与断代、专题式之学术研究提供有效参考。载《中山大学学报(社会科学版)》2023年第6期“历史研究” 责任编辑:赵洪艳感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |