| 摘要 传世的“岳飞《满江红》”一词,首次出现于明代中叶袁纯编辑《精忠录》。自20世纪30年代以来,余嘉锡等学者对此词著者产生质疑,相关争议至今未获得学界共识。在学界既有研究和争议的基础上,对比考辨“岳飞《满江红》”与史载岳飞诗文、元杂剧《东窗记》,同时参证《精忠录》编辑和刊刻的史实,可对该词非岳飞所作,做出进一步的文本研究,提供“内证”阐述。考辨可知,不仅“岳飞《满江红》”系明人伪托,而且伪托的肇始者就是以编纂《精忠录》而使该词“突出于明之中叶”的汤阴县教谕袁纯。 关键词 岳飞;《满江红》;伪托;袁纯;《精忠录》 在传世文献中,岳飞子岳霖、孙岳珂接力编纂的《金佗稡编·鄂王家集》是最早辑录岳飞遗作的文献。其中,没有自明朝中叶出现的“岳飞《满江红》”。据现有文献研究,1458年立石汤阴县岳飞庙中的《满江红》词碑,是现今可见的“岳飞《满江红》”最早版本。岳飞1141年遇害,至1458年,他已离世317年。这首《满江红》在数百年后成为“忠烈岳飞”的标志性诗词,“现在《满江红》就是岳飞,岳飞就是《满江红》”(邓广铭语)。岳飞遇害时,儿子岳霖11岁,已是初晓世事的少年。如果这首《满江红》真为岳飞所作,岳霖怎么会全然不知呢? 梁启超概括“从传授统绪上辨别伪书”八法,指出:“六、后人说某书出现于某时,而那时人并未看见那书,从这上可断定那书是伪”,“八、从书的来历暧昧不明,而定其伪”。据梁启超此论,在可见文献和既有争议的基础上,我们可以认定绝无书证的“岳飞《满江红》”是明人伪托,具体讲,景德年间时任汤阴县教谕、《精忠录》的编辑者袁纯是肇始者。

梁启超演讲《古书真伪常识》 一、“岳飞《满江红》”:这首杂糅之作绝非南宋名将岳飞所作 在20世纪80年代初,宋史专家邓广铭为了论证“岳飞《满江红》”为岳飞所作,引述了史载的岳飞诗文。现录其引证的岳飞三首诗如下: 秋风江上驻王师,暂向云山蹑翠微。忠义必期清塞水,功名直欲镇边圻。山林啸聚何劳取,沙漠群凶定破机。行复三关迎二圣,金酋席卷尽擒归。(《鄂王家集》之《题翠岩寺》) 湓浦庐山几度秋,长江万折向东流。男儿立志扶王室,圣主专师灭虏酋。功业要刊燕石上,归休终伴赤松游。丁宁寄语东林老,莲社从今着力修。(《鄂王家集》之《寄浮图慧海》) 雄气堂堂贯斗牛,誓将直节报君仇。斩除顽恶还车驾,不问登坛万户侯。(《宾退录》之《题萧寺》) 邓广铭做引述之后说:“我认为,有充分的理由和根据,可以作出判断说,谱写这首《满江红》歌词的,和写作上引那些《题记》与那些诗篇的,正是同一个人,即南宋名将岳飞。”他所谓“充分的理由和根据”,就是所引用的岳飞诗词和题记“表达的内容全都是岳飞的忠君爱国思想”,“按其意境和感情来说,和《满江红》词可以说是完全属于‘无差别境界的’”。他引证了岳飞诗文中的这些语句:“蜂蚁之群,岂足为功”“斩除顽恶还车驾”“立奇功,殄丑虏,还三关,迎二圣”“深入虏庭,缚贼主,蹀血马前,尽屠夷种”“必期清塞水”“功名直欲镇边圻”“功业要刊燕石上”“金酋席卷尽擒归”。邓广铭甚至认为,将上述引用的岳飞诗、词和题记的诸多语句“加以洗炼,并使用虚实并举的手法,重新排列组合一番,用长短句的体裁并写出来”就正是那首“岳飞《满江红》”。

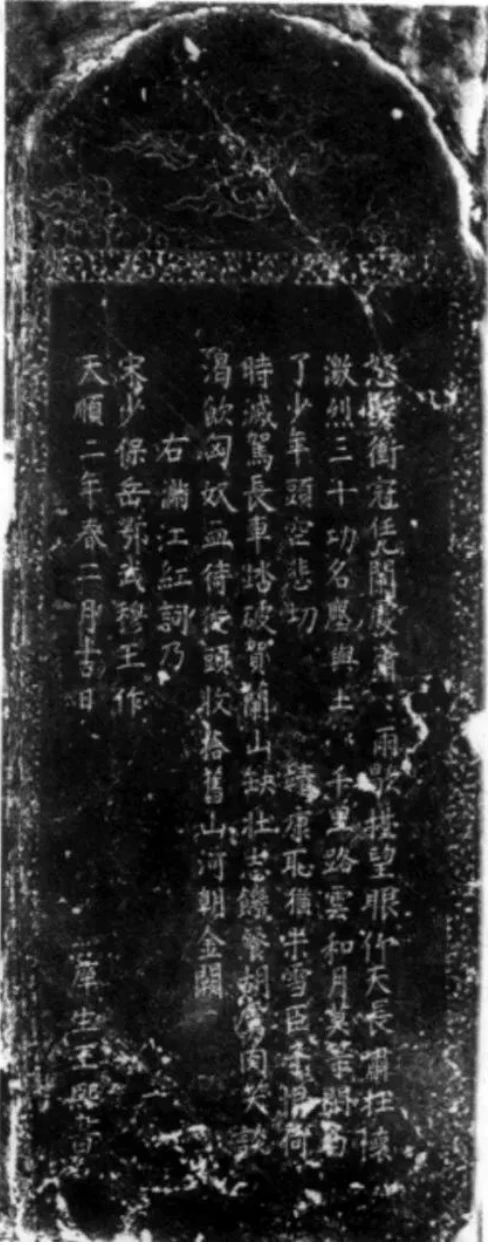

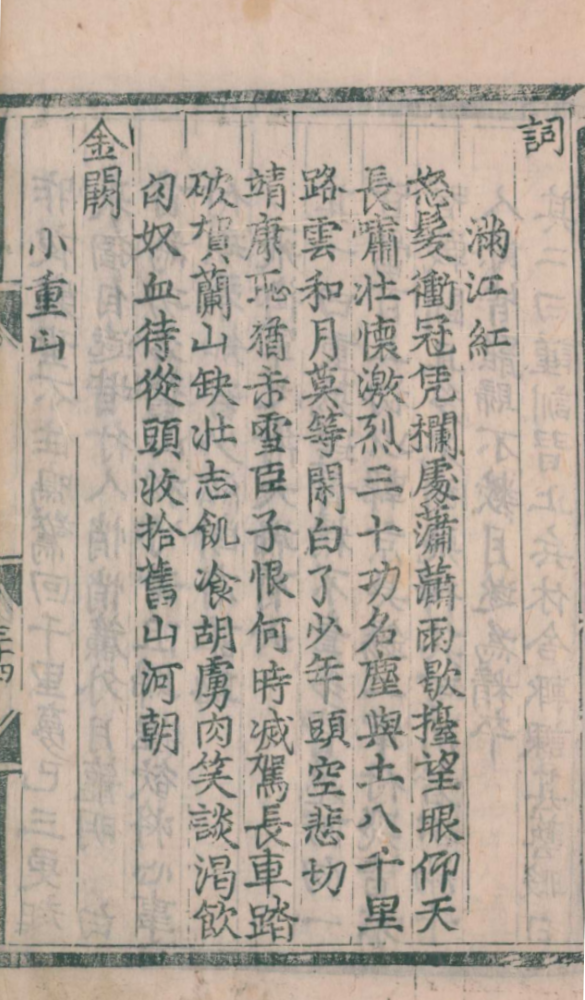

岳飞像 现存可见“岳飞《满江红》”最早版本为天顺二年(1458)王熙书写并刻石于汤阴县岳飞庙的《岳飞满江红》词,全文如下: 怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。 靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车踏破、贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河。朝金阙! 在引用岳飞载籍诗文为“岳飞《满江红》非伪作”作证的时候,邓广铭意识到一个矛盾:这些岳飞载籍诗文表达了对功名的追求(“功名直欲镇边圻”“功业要刊燕石上”),而”岳飞《满江红》”却表示对功名的蔑视(“三十功名尘与土,八千里路云和月”)。邓广铭的解释是,这个矛盾是担任低级军官时的岳飞和升任高级军官节度使之后的岳飞的认识层次不同所致。邓广铭说:“前两句所表达的是他(早年)的愿望,及至已经得到了节度使等类的很高的官衔之后,再与夙志稍加对照,便感到这功名并非因‘镇边圻’而得,而这‘功业’也更远远不能刊刻在燕然山上,当然他就要视同‘尘与土’了。”

汤阴县岳飞庙 对文学作品作者的表达意图的判断,评论者是有一定的自由度的,甚至有限的猜想都具有合理性。但是,如邓广铭这样简单以官位升迁来论断岳飞对“功名”的态度变化,是没有说服力的。司空图初试进士落榜,写下“三十功名志未伸”(《榜下》);韩愈上《谏佛骨表》被贬潮州,写下“夕贬潮州路八千”(《左迁至蓝关示侄孙湘》)。我们知道,陶渊明早有名句“误乐尘网中,一去三十年”(《归田园居·其一》),这是为后世诗词中类似“三十功名”之句奠定了“功名悔悟”的基调的原典;而“八千里路”喻奔劳艰辛且无谓,则在韩愈之后成为诗家直接援用的“熟典”。清李宝嘉撰《南亭词话》录民调琵琶曲《家贫亲老》唱道:“怎样好。家贫亲又老。八千里路,没一点功劳。”“岳飞《满江红》”的名句“三十功名尘与土,八千里路云和月”是由司空图与韩愈诗句化出。若以典喻义,这两句诗则赋予《满江红》表达的功名观以失落、消极之义。 当然,英雄志士并非不会(不可)书写感伤、哀婉的情感。岳飞唯一史载的词《小重山》说: 昨夜寒蛩不住鸣,惊回千里梦,已三更。起来独自绕阶行,人悄悄,帘外月胧明。白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听。(《鄂王家集》之《小重山》) 在这首词中,孤寂、惆怅甚至于迷惘的情绪是浓郁而沉重的,与上述史载的岳飞三首诗所展示的慷慨、勇毅和坚卓的情怀是相反的。我们应当理解不仅寻常人,即使超绝卓异之士的情怀都是多样而且变化的。在“岳飞《满江红》”中,“三十功名尘与土,八千里路云和月”的真正问题,不是其所含蓄的功名失意和人生消极之感,而是它与这首“爱国诗词”的主旨和基调相违逆。该词上阙,开篇是“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”,结尾是“莫等闲,白了少年头,空悲切”。因此,上阙的起和收,都以愤激、慷慨为势,中间夹入一半是哀怨、一半是无谓的“三十功名尘与土,八千里路云和月”,是“莫须有”的横逸之吟。

王熙书《满江红》词碑 因为“岳飞《满江红》”一词的情理乖背,对于其辩护者一个不可解决的难题是其系年的断定。邓广铭断其出于岳飞升任节度使之后,但未确定年限。作为邓广铭学生,王曾瑜则从邓师之说而定其系年为绍兴四年(1134)。1134年,岳飞32岁,率兵收复襄、汉六郡,被宋高宗赵构授清远节度使,成为宋代最年轻的“建节”者。此前一年,宋高宗赐31岁的岳飞宸翰“精忠”旗(“精忠”二字为高宗手书)。王曾瑜如此描拟“岳飞《满江红》”的问世: 一天,岳飞登上鄂州的一座高楼,凭栏俯瞰江流,仰眺远天。时值雨后天睛,锦绣山河分外明媚。岳飞触景生情,思潮澎湃,祖国的危难,个人的遭际,一齐涌上心头。北方的故土有待收复,同胞的泪眼南望欲穿。往后的征途修远而漫长,襄汉之役的成功又何足挂齿。至于个人的功名利禄,更如尘土一般,不足萦怀。岳飞肺腑的满腔热忱,终于化为吭喉的一曲长歌《满江红》。 这段评述是纯粹基于作者揣测、臆想的。它对32岁的岳飞获授节度使后的心态的想象在竭力贴合“岳飞《满江红》”的情感指向的同时,不仅完全脱离了史实的征引和辨析,而且因为受制于这首词情感指向的乖背、驳杂而陷入似是而非、自相矛盾的境地。32岁获授节度使的岳飞的“个人的遭际”不可能是“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇”的生活背景。以王曾瑜本人在其《岳飞新传》的叙述为依据,直至绍兴七年岳飞以武将之职首次向宋高宗面奏立储之议而犯忌之前,宋高宗对岳飞是非常信任而且极其器重的。因此,在绍兴四年,新晋从二品清远节度使的岳飞可能“壮怀激烈”,但未必“怒发冲冦”,更不可能“空悲切”。那么,绍兴七年之后,岳飞与宋高宗渐行渐远,最终加以秦桧奸谗而遇害,其间5年左右,“岳飞《满江红》”是否有由岳飞写出的合理机会呢?以此词的情理乖谬,这合理的机会是同样不存在的。

王曾瑜著《尽忠报国:岳飞新传》 钱钟书考评“岳飞《满江红》”说:“按余嘉锡《四库提要辨证》卷二三谓此词来历不明,疑是明人伪托,是也。窃谓伪撰者亦是高手。‘壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血’本之《汉书·王莽传》中韩威曰:‘臣愿得勇敢之士五千,不赍斗粮。饥食虏肉,渴饮其血,可以横行’。他语亦挦撦宋人长短句,而浑成无迹。”钱钟书对《满江红》的梳辨,具体所指虽有可商榷处,但非常重要。它不仅证明“岳飞《满江红》”是明人伪托,而且证明这是一首杂糅众家的诗词。 1994年,在一篇鉴赏文章中,王富仁谈到他对著名爱国诗篇“岳飞《满江红》”的个人感受。他说:“全诗节奏很好,短句铿锵有力,长句如长江大河,一泻千里,把一个英雄人物的气魄表现得淋漓尽致。但尽管如此,我们还是感到它的感情是无根的、虚浮的,外壮内不壮。像‘怒发冲冠’,像‘仰天长啸,壮怀激烈’,都缺乏底气,是自我感情的夸张性表现。就全诗而言,则觉得如观勇士献技,虽见其勇,服其志,感其气,一时情绪振奋,心神具旺,但终觉与自己没有多大关系。”王富仁指出“岳飞《满江红》”的感情“是无根的、 虚浮的,外壮内不壮”,根本原因就在于,它不仅是伪托之作,而且是钱钟书所考评的“杂糅(挦撦)之作”。 因此,将杂糅之作“岳飞《满江红》”定为岳飞作,不仅缺少文献依据,而且与岳飞精神和文风是相违背的。准确讲,“岳飞《满江红》”绝非南宋名将岳飞之作。

《钱钟书手稿集:容安馆札记》 二、“岳飞《满江红》”系改写元杂剧《东窗记》曲词而来 在21世纪以来的新近研究中,发现了元末杂剧《东窗记》第二出的《女冠子》曲唱词和岳飞独白与“岳飞《满江红》”的文字和内容高度相似、重合。王曾瑜认为是《东窗记》仿袭和改写了“岳飞《满江红》”,证明后者在元代不仅已经存在,而且产生了重要影响;王霞持相反观点,认为《东窗记》相关词句较“岳飞《满江红》”低劣,后者是对前者加工、提炼的产物——理由是,“(戏曲)作者对于名家名作是不会去做狗尾续貂之事”。 王霞持论“(戏曲)作者对于名家名作是不会去做狗尾续貂之事”是不符合戏曲创作的史实的。关汉卿是公认的元代戏曲大师。他的《单刀会》第四折的《新水令》《驻马听》《风入松》三曲就以隐括手法化用了苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》词句。其说: 【新水令】大江东去……舟一叶。不比九重龙凤阙,这里是千……,来,来,来!我觑的单刀会似村会社! 【驻马听】……少年周朗何处也?不觉灰飞烟灭,可怜!……当时绝,鏖兵江水尤然熟。好交我心下……不尽英雄血! 【风入松】文学得行与……国能谓不休说,一时多少豪杰。人生百年……不奢。

蓝立蓂校注《关汉卿集校注》 苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》原词为:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、强虏灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。”两相比较,关剧显然是对苏词的支离、隐括,并且将后者诗词的恢宏豪放简约为戏曲的插科打诨。关汉卿是中国戏曲史上的大宗师,但是,若认为他此处对苏词的化用是点石成金则是不实之论。因此,简单以作品的“优劣”论证先后模仿关系,是缺少说服力的。

苏东坡像 王曾瑜在“岳飞《满江红》”的真实性被置疑,即其产生年代未确定的前提下,直接断定《东窗记》作为“晚出”作品模仿该词,是倒果为因的立论,不能成立。据现有文献,《东窗记》出现于元末,“岳飞《满江红》”出现于明中叶。因此,究竟是前者仿袭、改写了后者,还是后者是对前者的概括、加工,是需做具体的文本考辨和历史溯源的。 《东窗记》第二出中《女冠子》曲云: 怒发冲冠,丹心贯日,仰天怀抱激烈。功成汗马,枕戈眠月,杀金酋伏首,驾长车踏破贺兰山缺。空怨绝,待把山河重整,那时朝金阙。 在这曲《女冠子》唱词之后,岳飞有一长段说白,其中说道: 宗社南迁,二帝有蒙尘之耻;将兵北伐,诸臣无靖难之功。竭力事亲,乃为子职之本分;尽忠报国,实为臣道之当然。若欲移孝为忠,便可图存匡扶。饥餐胡虏肉,方称吾心; 渴饮匈奴血,始遂吾意。

王季思主编《全元戏曲》 本文上节已全录《岳王家集》全部岳飞诗、词。该书辑录岳飞四个题记,现摘录其中一个做代表如下: 自中原板荡,夷狄交侵,余发愤河朔,起自相台,总发从军,历二百余战。虽未能远入夷荒,洗荡巢穴,亦且快国仇之万一。今又提一旅孤军,振起宜兴,建康之城,一鼓败虏,恨未能使匹马不回耳!故且养兵休卒, 蓄锐待敌,嗣当激励士卒,功期再战,北逾沙漠,蹀血虏廷,尽屠夷种。迎二圣,归京阙,取故地,上版图,朝廷无虞,主上奠枕,余之愿也。河朔岳飞题。(《五岳祠盟记》建炎四年) 将岳飞题记与《东窗记》第二出《女冠子》曲词、岳飞独白相互比较,可见:其一,《东窗记》使用了相同或相近于岳飞题记中的“金酋”、“二圣”(二帝)、“忠孝”(“尽忠报国”“移孝为忠”)。这几个词语,不仅在岳飞四个题记中多次出现,也在岳飞载籍的三首诗中出现(见本文前节所录)。其二,《女冠子》曲词“功成汗马,枕戈眠月,杀金酋伏首,驾长车踏破贺兰山缺”所述,是与岳飞题记“自中原板荡,夷狄交侵,余发愤河朔,起自相台,总发从军,历二百余战,虽未能远入夷荒,洗荡巢穴,亦且快国仇之万一”相符合的,虽然其中出现“踏破贺兰山缺”有夏承焘所指“方向乖背”之感。其三,《女冠子》的曲词“怒发冲冠,丹心贯日,仰天怀抱激烈”,虽然语词粗略,缺少韵致,但是以岳飞题记论,是符合岳飞心志的。其四,岳飞独白说“宗社南迁,二帝有蒙尘之耻;将兵北伐,诸臣无靖难之功。竭力事亲,乃为子职之本分;尽忠报国,实为臣道之当然”,就叙史明义而言,是对岳飞四个题记主旨的忠实概括。其五,《女冠子》曲词“空怨绝,待把山河重整,那时朝金阙”,是对岳飞三个题记包含的“尽忠报国”的职志的凝练表达,而且是与岳飞《题翠岩寺》诗的“行复三关迎二圣,金酋席卷尽擒归”相呼应的。总之,《东窗记》第二出的《女冠子》曲和岳飞独白,是以岳飞三首传世诗和三个题记为素材,加以“隐括”并戏曲化转换而成。尽管不能以“精练”和“精采”论之,但作为曲词和说白,是吻合并且适当地表现了岳飞的事功与情志的。

岳珂编、王曾瑜校注《鄂国金佗稡编续编校注》 将“岳飞《满江红》”与岳飞三个题记相比较,可见前者无论词句、内容和情理,都与后者距离较大。“岳飞《满江红》”的“三十功名尘与土,八千里路云和月”,相较于岳飞题记“自中原板荡,夷狄交侵,余发愤河朔,起自相台,总发从军,历二百余战,虽未能远入夷荒,洗荡巢穴,亦且快国仇之万一”,是空洞的,了无关系的,因为这两句诗,可以运用在任何有所追求和奋斗且怀失意之感的人身上。该词下阙叙靖康之难和岳飞报国之志,同样是空洞和抽象的,因为缺失岳飞诗文一再声张的“迎二圣,复京阙”之志,所称“靖康耻,犹未雪”就显得没有目标和宗旨。 在其《岳飞新传》中,王曾瑜指出,南宋初年,一度流行“迎还二圣”的政治口号,这个口号因为宋徽宗的死亡和金人放风要立宋钦宗或其子为傀儡皇帝而被南宋废弃,岳飞的奏折用语也作了相应的改变。宋徽宗于绍兴五年(1135)死于金国囚禁中。若以1135年为节点,以避讳“二圣”为“岳飞《满江红》”之史实背景,那么,该词则必作于1135年之后——与王氏主张该词系年1134年相矛盾。再者,1136年,岳飞年过35岁,自谓“三十功名”则只能是虚指。既为虚指,何以称“三十”而不称“四十”?这样一来,这首“岳飞《满江红》”全词的历史指向都会被虚拟化,使之成为一首与抗金名将岳飞毫无关联的似是而非的南宋忠烈“爱国诗篇”——这当然使“岳飞《满江红》”不攻自破。

宋徽宗像 在表现与岳飞遗作缺少切近和内在关联的同时,“岳飞《满江红》”却表现了与《东窗记》明显的渊源关系。如前面考辨,《东窗记》第二出的《女冠子》和岳飞独白是直接以岳飞传世的诗和题记作为素材的。其“隐括”与化用的文学水平高低不论,但就以对岳飞胸怀、志向的表现而言,堪称切实和成功。相比之下,失于空泛的“岳飞《满江红》”却几乎全词包含于《东窗记》第二出《女冠子》曲词和岳飞独白内容、文字。从仿袭和改写而言,在历史先后顺序上,必然是后来者仿袭和改写先出者;在与表现对象的关联性上,则必然是关联间接而疏远者仿袭和改写直接关联而且密切者。《东窗记》第二出表现了作者对岳飞传世诗篇和题记的援用,实际上是这些岳飞诗文的集中、提炼表述。在“岳飞《满江红》”一词中,没有表现这种直接关联性,相反,它表现的是对《东窗记》第二出的《女冠子》和岳飞独白的省略性仿袭和改写,因为它损失了岳飞独特的语词表征和史实信息,其对于后者的仿袭和改写关系是明显而且确凿的——比较两者文字可见,“岳飞《满江红》”的上阙主要是对《东窗记》第二出《女冠子》单曲文句的援用和改写,而其下阙则主要是对后者的岳飞独白的“隐括”式改写,但其上、下阙也糅合使用了《女冠子》和岳飞独白。 “岳飞《满江红》”的“凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸”较之于《东窗记·女冠子》的“丹心贯日月”,即是空疏铺排,了无意旨。绍兴十二年(1142),宋高宗语自金国逃回宋国的尚书洪皓:“卿忠贯日月,志不忘君,虽苏武不能过。”宝庆元年(1225),宋理宗改赐岳飞“忠武”谥号,岳珂撰《忠武碑阴记》称岳飞“鞠躬尽力,死而后已者,此心也;忠贯日月,神明扶持者,亦此心也”。绍兴三十一年,倪朴撰《拟上高宗皇帝书》,其中为岳飞鸣不平曰:“况忠臣义士,勋业炳天地,精忠贯日月,无尺寸之封,而反受大戮,其怨怒之气,岂不充积于天地之间哉?”《东窗记·女冠子》之“丹心贯日月”,显然是从“精忠贯日月”化出,改“精忠”为“丹心”,则为“精忠”宜于他人赞誉,而“丹心”则适合自表心迹。况且,岳飞蒙冤,致死不屈招,留下“天日昭昭,天日昭昭”八个炳昭千秋的大字,这岂不是“丹心贯日月”?《东窗记》此等绝胜之笔,正是“岳飞《满江红》”之大缺失处。针对于对岳飞情志的表现,《东窗记·女冠子》是及物的,而“岳飞《满江红》”是不及物的。

曾枣庄、刘琳主编《全宋文》 在元明戏曲中,“岳飞故事戏曲”数以十记,但直接涉及“岳飞《满江红》”的戏曲四部:《东窗记》《精忠记》《香囊记》和《精忠旗》。据既有研究可以确定,《东窗记》和《精忠记》是明中叶以前戏曲,而《香囊记》和《精忠旗》是明中叶以后作品。这四部岳飞故事戏曲前两部和后两部以明中叶为时间分界线,正与袁编《精忠录》和王熙书《满江红》词碑“突起于明中叶”相吻合。将“岳飞《满江红》”与这四部戏曲相比较可见:其一,《东窗记》和《精忠记》中的《女冠子》曲、岳飞独白与“岳飞《满江红》”不仅文字和内容均有重要差异,而且无《满江红》词(曲)名;其二,《香囊记》和《精忠旗》除个别异字外,全词录用“岳飞《满江红》”,而且题名《满江红》。依据这些异同并基于前文的辨析,我们可以得出结论:其一,《东窗记》和《精忠记》早出于“岳飞《满江红》”,并且其中第二出《女冠子》曲和岳飞独白为后者所仿袭和改写;其二,《香囊记》和《精忠旗》中的《满江红》曲是直接移录袁编《精忠录》中的“岳飞《满江红》”。 值得注意的是,《东窗记》第二出有三处相对于史载岳飞诗文的“异语”。在岳珂编辑的《岳王家集》中,岳飞未以“耻”称靖康之变,该剧岳飞独白称“二帝有蒙尘之耻”,是有违岳飞以忠臣之心的表述礼范的;岳飞诗文均未出现“贺兰(贺兰山)”,该剧《女冠子》唱词出现“踏破贺兰山缺”,与南宋文人用词通例不符。同时,该剧岳飞独白说“饥餐胡虏肉,方称吾心; 渴饮匈奴血,始遂吾意”,虽然有岳飞题记《五岳祠记》的“蹀血虏廷,尽屠夷种”等语句为本,但其渲染嗜血暴力是源于民间说唱的元杂剧的夸张风格使然。关汉卿杂剧《单刀会》第四折《雁儿落》曲唱词为“则为(你三寸不烂舌,恼)犯我三尺无情剑铁,饮餐上将头,渴饮仇人血!”这三处“异语”表现了《东窗记》作者的戏曲文化传统。这三处异语,也都出现在“岳飞《满江红》”中。如果说“岳飞《满江红》”真出自岳飞手笔,则要确认一个“非宋代名将”的岳飞。明确讲,这三处异语在显示“岳飞《满江红》”并非岳飞之作的同时暴露了它系由仿袭、改写《东窗记》而来的“胎记”。 依据文本分析和文献历史考辨可以确定,出现于明中叶袁纯编撰《精忠录》的“岳飞《满江红》”,是由元杂剧《东窗记》(或由其明修订本《精忠记》)第二出《女冠子》曲及岳飞独白改写而来。

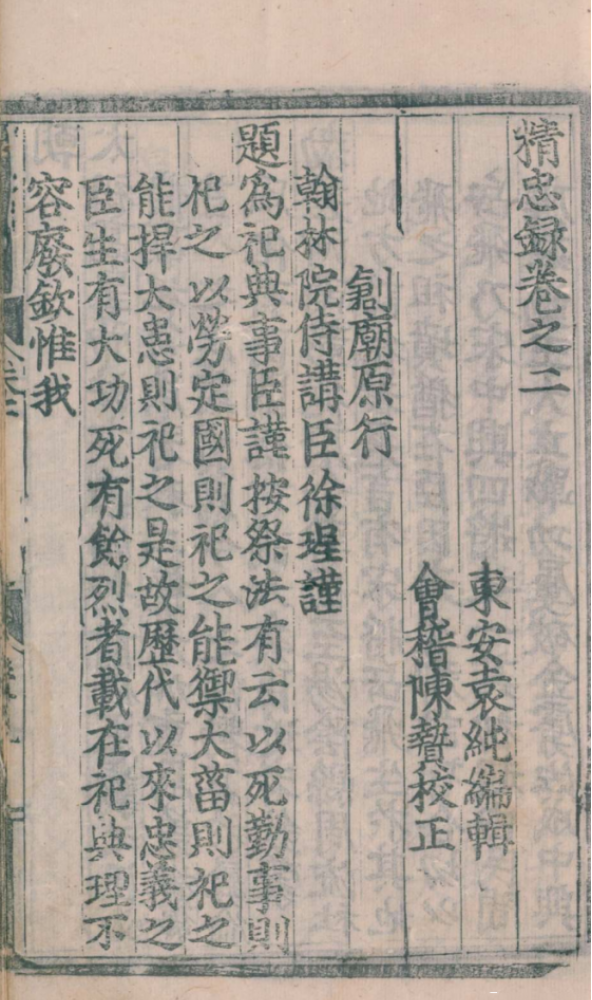

关汉卿像 三、汤阴县教谕袁纯:“岳飞《满江红》”的肇始者 景泰元年(1450),翰林院侍讲徐有贞(初名徐珵)奏请修建汤阴岳王庙,次年庙成,景泰帝朱祁钰赐庙额“精忠之庙”。袁纯作为时任汤阴县教谕,全程主持了此庙的修建,并在其后数年间编辑《精忠录》,记录建庙始末和辑录时人题咏新庙之作等。现存世的《精忠录》刊本,以成化五年(1469)本(藏日本国会图书馆,称“国会图书馆本”)、成化八年本(藏安徽图书馆,称“安图本”)和弘治十四年(1501)本(李氏朝鲜铜活字印本,称“朝鲜本”)为早出刊本。依据对成化五年本的考辨,张延和做出两个结论:其一,《精忠录》中的《岳飞本传》和岳飞诗文,为“尚玑刊刻时增补”;其二,“岳飞《满江红》”可能来源于“王熙写于天顺二年的岳飞《满江红》词石碑”。然而这两个结论都不能成立。 关于成化五年本的刊刻始末,叶蕴所撰《精忠录后序》 一文叙述得非常清楚: 至天顺癸未冬十月,邑大夫陕右同州尚侯玑来官,亦语是,欲捐俸刻板,恨无《录》以遂厥意。越成化戊子,侯述职京师,拜求于袁先生家,先生慨而与之,及下车,遂命匠锓梓,请予文以叙其末。予观是《录》,辑于袁先生手,而校正于陈先生之巨笔,又况翰林名先生以叙其始末,其间若诗,若文,若碑记,凡悼暴于王者之词语,皆古淡淳厚,铿金戛玉,有肖于李、杜,有庄、骚、史、西汉诸儒风……成化五年岁己丑春二月上澣,汤阴县儒学训导三山叶蕴廷玉序。 从叶氏此序可知两点:其一,成化五年刻本的底本,是尚玑直接从袁纯手中取得的,没有周折,是真正的“袁编《精忠录》”;其二,作为序者,叶蕴审阅了此本,而且确认“是《录》,辑于袁先生手,而校正于陈先生之巨笔”。据叶序,当确认尚玑刻本《精忠录》不仅本于袁编本,而且就是袁编本。

涂秀虹点校《精忠录》 成化五年本《精忠录》总计四卷,卷二、三、四均署袁纯编辑、陈贽校正,而卷一则无编、校署名。卷一不署名编、校的原因是什么?一个合理的解释是,卷一所载《宋史本传》岳飞事迹和《岳王家集》岳飞著述,是从既有典籍移录,其著、辑者已有史载,无需署明。商辂《序》曰:“纯虑无以昭远,乃辑庙祀事始末,及士夫悼王所为诗文,类次成编,题曰‘精忠录’。”与之相同,太常少卿陈贽撰《题精忠庙·序》曰:“袁君又裒集诸荐绅题咏新庙之作,缮写成帙,题曰‘精忠录’。”连并叶蕴《后序》,商、陈、叶前后三《序》均未语涉《精忠录》载录《岳飞本传》和岳飞著述。叶蕴《后序》是专为成化五年本作,自然是阅读了该本全书的,而其卷一则载录《岳飞本传》与岳著。叶与商、陈为《精忠录》作序均于《岳飞本传》与岳著不着文字,概因这只是袁氏移录旧典,非必要指明和渲染。 陈贽《诗序》称袁纯编辑《精忠录》“用心可谓勤矣,盖欲表章前人之勋烈,亦所以激励后人也与”。设想,若《精忠录》缺失岳飞事迹和岳飞著述,仅有后世士人题咏,“欲表章前人之勋烈”岂非空谈?其实,《精忠录》 卷三辑录郭文诗:“武穆遗踪著简编,鲁鱼时久失真传。遂令百捷功湮矣,徒使丹衷事杳然。讹舛尚资雠校正,遗□□待购求全。板行海内彰忠孝,谁不褒夸侍御□。”郭文为景泰年间浙江按察司知事,此诗编入《国朝名贤诗歌·精忠庙落成》题下,属于商辂所称袁纯“裒集诸荐绅题咏新庙之作”内容,必为袁纯编辑。郭诗明确指出袁纯(侍御)将“久失真传”的岳飞(武穆)遗踪校正、刊刻(板行),这显然是指袁纯初编《精忠录》已辑录《岳飞本传》和岳飞著述。这是袁纯初编《精忠录》已辑录《岳飞本传》和岳著的确切“内证”。

日本国会图书馆藏明成化五年刻本《精忠录》卷二首页 在可合理推断袁纯编辑《精忠录》必已辑录《岳飞本传》和岳飞诗文的前提下,张延和所断“岳飞《满江红》”直到在成化五年本《精忠录》中才首次以纸质文献出现,“史源或为立于汤阴县岳庙、由庠生王熙写于天顺二年的岳飞《满江红》词石碑”,就无立足点了。袁纯初编《精忠录》后,从该书载录题序看,至少自景泰七年至天顺三年,他持续在向名流士人展示这个编本。如果该书辑录的岳飞著作中没有“岳飞《满江红》”,而此词又署名“岳飞”赫然立石于敕建汤阴岳庙,即使袁纯不见,一干衮衮诸公都眼盲或装瞎?据《汤阴县志》,王熙为汤阴人,元侍御公王辅五世孙,成化四年举人。王熙书“岳飞《满江红》”词碑时,虽然出身世家,但仅是汤阴县学的一个生员(庠生),无本无据地在皇帝敕建的岳飞庙书碑“岳飞《满江红》”,设若非袁纯授意、首肯,又岂能逃过“用心可谓勤矣”的前汤阴教谕、监察御史袁纯的审视? 合理的推论是,“岳飞《满江红》”是袁纯本人“增补”入《精忠录》的岳飞著述中的,其“增补”时间必在天顺二年前。我们可做如下推论:天顺二年汤阴县学庠生王熙书碑“岳飞《满江红》”,不仅史源于“袁编《精忠录》”,而且应是在袁纯授意之下进行的;十年之后,成化四年,新任汤阴县令尚玑直接从袁纯手中索到《精忠录》底本,是年王熙也中举人,因此,“顺理成章地”增补了“汤阴举人王熙诗”一首。但是,这个“增补”当然也应是得到袁纯首肯的——甚至可能是袁纯本人直接“增补”的。以故,与张延和所定成化五年本载“岳飞《满江红》”史源于天顺二年王熙于汤阴岳庙书碑《满江红》词相反,王熙所书《满江红》本于袁编《精忠录》所载“岳飞《满江红》”。这就是说,成化五年本和天顺二年王熙书碑所本是同一个史源,即未刊刻的袁编《精忠录》。 综上所述,据现有文献,可以得出的合理推论是:袁纯是“岳飞《满江红》”的肇始者。

日本国会图书馆藏明成化五年刻本《精忠录》所录《满江红》 四、“朝金阙”变“朝天阙”:西湖风景中的历史返照 在今存三个《精忠录》早期刊本中,成化五年本和成化八年本“岳飞《满江红》”的结尾均为“朝金阙”,弘治十四年本“岳飞《满江红》”结尾为“朝天阙”;三本此词其他文字无差别。从“金”变“天”,一字之差是为什么?明人蒋一癸说:“后人以‘朝金’为语忌,改‘天阙’云。”

邓子勉编《明词话全编》 蒋氏的“朝金语忌”说与史实不符。无论唐宋,还是元明清,“朝金阙”的使用,不仅均无所谓“语忌”,而且“金阙”即可代指朝廷、帝王,亦可代指道家仙境。李白有诗句,“且复归碧山,安能恋金阙”(《赠韦秘书子春》),“尔向西秦我东越,暂向灜洲访金阙”(《鲁郡尧祠送宝明府薄华还西京》)。前诗“金阙”指朝廷,后诗“金阙”指道家仙境。若以“金阙”为语忌,南宋无疑是最当避讳的。然而,抗金名将、著名诗人辛弃疾却有词句“马上琵琶关塞黑,更长门翠辇辞金阙”(《贺新郎·别茂嘉十二弟》),且友人赵善括贺辛寿词则曰“杖策归来,入关徒步,万里朝金阙”(《醉蓬莱·辛帅生日》)。金人掳徽宗、钦宗二帝,成宋室“靖康之难”,南宋不忌“金阙”,何以与金人并无战争瓜葛的明人刊刻“岳飞《满江红》”要以“金阙”为语忌?蒋氏之说实为臆测。 《精忠录》弘治十四年本,是杭州太监麦秀主持刊刻的。浙江提学赵宽为此刻本作《精忠录后序》说:“镇守浙江太监麦公素秉忠爱,奉公为民之心恒眷眷焉,慕王之烈,既新其祠墓,又即旧板行《精忠录》躬为校正而翻刻之,巡按御史陈公序之详矣。宽谓镇守公是举也,立风化之端,励人臣之节,使忠良知所劝,而乱贼知所愁。董仲舒有言:‘有国者不可以不知《春秋》,前有谗而不见,后有贼而不知。’愚于是录亦云。弘治十四年岁次辛西冬十月,中顺大夫奉敕提学浙江按察司副使吴江赵宽序。”这段序文除说明麦秀翻刻《精忠录》始末外,特别值得注意的是赵氏自表“宽谓镇守公是举也”。弘治十四年,麦秀刻本将成化本(1469,1472)《精忠录》“岳飞《满江红》”结尾之“朝金阙”改为“朝天阙”。一年后,即弘治十五年,正因为“宽谓镇守公是举也”,赵宽于杭州西湖岳庙书碑“岳飞《满江红》”,也将其结尾改为“朝天阙”。 淳熙十年(1183)八月八日,宋孝宗皇帝赵昚恭请太上皇赵构和太上皇后吴氏往浙江亭观潮,极显淳熙之治的盛世气象。赵构兴致之极,诏令侍宴官各赋《酹江月》一曲,“至晚进呈,太上以吴琚为第一”。吴琚是太上皇后吴氏的侄子,其《酹江月》词上阙曰:“白马凌空,琼鳌驾水,日夜朝天阙。”因为得太上皇宠幸,此词遂刻石于西湖六和塔内,为后世仰慕。明代文士如张岱、田汝成等,甚至于杨慎均对吴琚这首《酹江月》有载录、品评,是明代词话中的热闹话题。

杨慎像 浙江镇守麦秀和浙江提学赵宽,是不可能不知道六和塔中的这首吴珺《酹江月》的来头的。然而,更加要紧的是,宋孝宗赵昚不是南宋别的皇帝,正是岳飞在绍兴七年和九年向高宗皇帝为之两次上奏“立储”的赵昚(时名瑗),岳飞遇害是与这两次僭越上奏深刻关联的。然而,也正是这位赵昚在继位为孝宗皇帝后力排众议(包括禅位后的太上皇赵构的掣肘)为岳飞逐步平反、昭雪。将汤阴袁纯《精忠录》的“岳飞《满江红》”的结尾“朝金阙”改为典系孝宗的“朝天阙”结尾,栖霞山下、西子湖畔的岳王庙与月轮山上、钱塘江畔的六和塔隔湖相眺,“日夜朝天阙”,岂非更配岳武穆之哀荣?这难道不是麦秀、赵宽于“岳飞《满江红》”一字之改的“妙谛”所在?

余嘉锡著《四库提要辨证》 现传本“岳飞《满江红》”,即因麦秀刻本和赵宽书碑而成“定本”。与天顺二年王熙于汤阴岳庙书碑“岳飞《满江红》”不书来源一样,弘治十五年赵宽于杭州西湖岳庙书碑“岳飞《满江红》”也不书来源——这正是致使余嘉锡于20世纪30年代首发质疑此词“来历不明,深为可疑”的症结。袁纯之于王熙,麦秀之于赵宽,翻演的是“官制伪托”的历史循环。

[原文载于《清华大学学报》(哲学社会科学版)2024年第1期,作者:肖鹰,清华大学人文学院] 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |