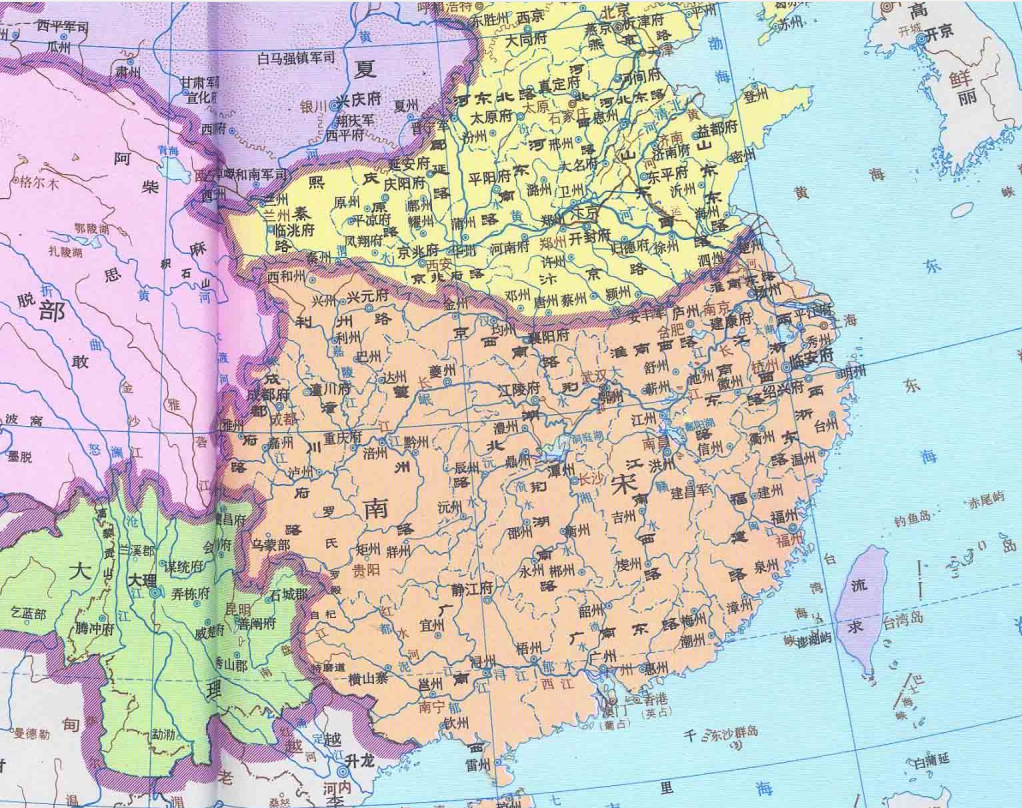

| 绍兴八年三月定都临安 《朱子语类》卷一二七:“建康形势,胜于临安。张魏公欲都建康,适值淮西兵变,魏公出而赵相入,遂定都临安。”又说:“最可恨者,初来魏公既勉车驾到建康,当绍兴七年时,虏王已篡,高庆裔、粘罕相继或诛或死,刘豫既见疑于虏,一子又大败而归北方,更无南向意;如何魏公才因吕祉事见黜,赵丞相忽然一旦发回跸临安之议,一坐定著,竟不能动,不知其意是如何。因叹息久之云:为大臣谋国,一至于此,自今观之,为大可恨。若在建康,则与中原气势相接,北面顾瞻,则宗庙父兄,生灵涂炭,莫不在目,虽欲自已,有不能自已者。惟是转来临安,南北声迹浸远,上下宴安,都不觉得外边事,事变之来,皆不及知,此最利害。”赵鼎当时为何发议回临安,徐梦莘《三朝北盟会编》及《宋史•赵鼎传》不载,李心传《建炎以来系年要录》也未说,只卷一一四“绍兴七年九月戊子”条载:“初,淮西宣抚使张俊既还行在,朝议复遣之。俊欲毋往。台谏交章,以为淮西无备可忧。赵鼎独显言于众曰:今行朝握精兵十余万,使敌骑至,临江岸,吾无所惧,惟是安静不动,使人罔测,渠未必辄敢窥伺,何至自扰扰如此?倘有他虞,吾当身任其责。俊军久在泗上,劳役良苦,还未阅月,居处种种未定,乃遽使之复出,不保其无溃乱也。于是议者即欲还临安。”据此,淮西兵变后,最早发议回临安的,原不是赵鼎。但卷一一六“绍兴七年闰十月辛巳”条却说:“时赵鼎、秦桧已协议回跸临安,(李)纲闻知,上疏谏。”然则虽非他发议,到十月、闰十月之间,他却不特不反对,而且赞同决定了。当时,参知政事张守曾屡次反对,但因他坚持,张守竟以此罢去。朱子所以责备他,原因或在此。赵鼎一向稳重主守。绍兴六年(1136)秋,伪齐大举南侵,他便谋为守江之计,劝高宗还临安,这就是第二次了。《宋史》批评:“鼎之为国,专以固本为先;根本固而后敌可图,仇可复,此鼎之心也。惜乎一见忌于秦桧,斥逐远徙,卒赍其志而亡。”这可谓公平的论断。但固本是一事,定都又是一事。他原不主张定都临安的。建炎四年四月,高宗自温州还越州,赵鼎曾建言:“经营中原,当自关中始;经营关中,当自蜀始;欲幸蜀,当自荆襄始。吴越介在一隅,非进取中原之地。荆襄左顾川陕,右控湖湘,而下瞰京洛,三国所必争。宜以公安为行阙,而屯重兵于襄阳,运江浙之粟,以资川陕之兵。经营大业,计无出此。”倒是朱子自己却曾说:“建康形势雄壮,然攻破著淮,则只隔一水;欲进取则可都建康,欲自守则莫若都临安。” 依南宋初年的政治军事形势论,对敌人的威胁还未树立何等防御力量,是不应当谈建都的,但绍兴八年(1138),竟然公布定都临安了。《乾道临安志》卷一:“绍兴八年三月,移跸临安府,下诏曰:昔在光武之兴,虽定都于洛,而车驾往反,见于前史者非一,用能奋扬英威,递行天讨,上继隆汉。朕甚慕之。朕荷祖宗之休,克绍大统,夙夜危惧,不常厥居。比者巡幸建康,抚绥淮甸,既已中固边圉,奖率六军,是故复还临安,内修政事,缮治甲兵,以定基业;非厌霜露之苦而图宫室之安也。故兹诏谕,想宜知悉!”《会编》系此诏在二日。不特定都,而且有国境线的假定,中原人士闻知,能不心冷?赵鼎时当左相,不能辞其责。一个主守的人,此时夹在两个主和的高宗与秦桧中间,不免进退失据了。

为什么不定都建康 靖康二年(1127)春间,高宗在河北建元帅府,闻金人立张邦昌为帝,僚属便拟奉元帅走东南,不敢赴京师。五月即位应天府,十月便去扬州。东南之行,原是当时多数官僚的主张,并不由于敌人直接逼成。作这种主张的富僚,以黄潜善、汪伯彦为代表,而黄是当时的宰相。高宗是个凡庸而自私的人,当时还不过二十一岁,加以遭逢国家剧变后所起的恐惧心理,自然赞成这种主张。宗泽请还阙,固不愿行;即李纲的请巡狩襄、邓,也觉危险而不接受。到建炎三年(1129)初,敌人南下,仓皇渡江。据《宋史•本纪》,他才到杭州,便令有司具舟常、润,迎济衣冠军民家属,出米十万斛,即杭、秀、常、湖州、平江府捐直以粜,济东北流寓之人;又诏平江、镇江府、常、湖、杭、越州,具寓居京朝官已上姓名,以备简拔。苗刘事变后,五月虽至江宁府,改府名建康;但六月即诏谕中外,以迫近防秋,请太后率宗室迎奉神主如江表,百司庶府非军旅之事者,并令从行,官吏士民家属南去者,有司毋禁。七月,便升杭州为临安府。当时官僚及其家属,散布在太湖流域和浙东的已多,他们在流寓期间,在当地稍植根芽以后,是不愿轻易再度迁徙的了,这就成了政治中心地建立在东南的一种大潜势力。 以东南的形势论,当然建康胜于临安。绍兴五年(1135)春间,高宗曾诏问宰执战守方略。李纲、秦桧、汪伯彦、李邴、张守、颜岐、王绹、韩肖胄、朱胜非及吕颐浩,俱有奏对。见《会编》及《要录》,《会编》较为详尽,但系在绍兴七年(1137)正月是错的。李纲以为:“当驻跸建康,料理荆襄、淮南以为藩篱。临安、平江皆泽国褊迫,偏霸所据,非用武之地。建康自昔号为帝王天子之宅,以其江山雄壮,地势宽博,控引二浙,襟带江湖,运漕财谷,无不便利。”李邴以为:“欲图中原,必驻跸建康,此不易之论。江浙信为根本。”张守以为:“防江不若防淮,防淮然后可以驻跸建康,驻跸建康然后可以经营中原。”王绹以为:“驻跸之地,信未有过于建康者,岂钱塘、苏、台所可比拟!”他们都主张建康而反对临安。前此,建炎三年(1129)二月初到杭州时,张邵曾上封事说:“非保东南,无以为陛下之资;非据建康,无以镇东南之势。建康之地,龙盘虎踞,古称帝都,却依大江,险实天设;荆湖、巴蜀,实居上流,无事则漕挽足以给费,有警则召兵足以戡难,顺流而下,不淹浃旬;吴越、闽岭,实财货所出,摘山煮海,其利不赀”;“钱塘僻在海隅,其地狭小”,“失襄汉、唐、邓,则川陕之运不通;失武昌、蕲、黄,则荆湖之运不通;失九江、采石,则江淮之运不通;失淮西、庐、寿,则淮阳、历阳可以南渡,而江左震矣。就令能保钱塘,彼将出豫章、九江,涉当涂、京口,数道并进,南扼饶、信,北攻苏、秀,绝我援兵,梗我粮道,无地自处,诚非持久之便”。马扩上书则说:“幸巴蜀,用陕右之兵,留重臣使镇江南,委健吏以抚淮甸,是为上策。建都武昌,襟带荆湖,控引川广,招集义兵,屯布上流,扼据形势,密约河南诸路豪杰,许以得地世守,用为屏翰,是为中策。驻跸金陵,备御江口,通达漕运,亟制战舰,精习水军,厚激战士,以幸一胜;观敌事势,预备迁徙,是为下策。若贪顾江湖陂泽之险,纳探报之虚言,缓经营之实绩,倚长江为可恃,幸金兵之不来,是为无策。”绍兴二年(1132),吴伸上万言书亦说:“东南之地,本非帝王之都,历考古今,未有卜世久者”;“吴越之地,形势尤薄。”甚至建炎三年二月降旨曾说:“昨金人逼近,仓卒南渡,渐至钱塘,势非得已”;“钱塘非可久留之地,便当移跸江宁府,经理中原。”总之,在绍兴八年以前,公开的议论,是没有赞成以临安为都的。但事实却相反,并不都建康,原因是绝大多数的人为己重于为国,或畏惰而缺乏恢复意志,他们固然不会提出任何有责任的主张,但其势力却足以左右政治;又当时武将官位虽高,但在传统观念上,不容他们握政治实权,只能立于被动地位;少数为国敢言之士,背后没有拥护与推动的实力,所以驻跸建康之议,终于无法施行。 高宗与秦桧 绍兴五年(1135)的宰执奏对,汪伯彦的“藉万全以为元老,决战以为将军,相与问答”,暗示不能战,末了说:“未可以为确论,请断自神算”,把责任推干净,这代表了一般不负责的官僚的作风。而最可惊异的还是秦桧的“安慰狂虏论”。他说:“今者,贼豫阴导虏人提兵南向,在朝廷当以正理处之。盖不讨贼豫则无以为国,不安慰狂虏则逆贼不易讨”;“自古两国相敌,力强者骄,不足深较”;“臣前奏乞安慰狂虏,当用所获虏人,令诸将通其酋长书,明言止欲讨叛,而不敢轻犯大国,盖知虚张之无益也”;“虏人立豫,诸酋皆不以为是,其以为是者,意欲保河朔,用豫以为捍蔽耳。河南之地,虏人非必争,得河南已复中原之大半,徐议河朔,犹当以二圣为请,臣前奏亦已略言其故,蒙陛下采择。”李心传疑挞懒纵秦桧南归,在《要录》卷三八曾提出有力的论据。今就这奏对言,他明白认敌人是刘豫,不是金,且已知金人愿归河南,但必须有以安慰之,然后能够促成事实;所谓“前奏”,内容虽不可详知,但《朱子语类》卷一三一所谓“挟虏势以邀君”之罪,可能是初归时已经犯了。但《要录》卷二七载“建炎三年闰八月丁丑朔,御笔:朕嗣位累年,凡可以和戎息兵者,卑辞降礼,无所不至,而敌人猖獗,迫逐陵犯,未有休息之期,朕甚惮之”云云,未几果有航海之役。建炎四年四月,虽然勉强回至越州,仍是惊魂未定,忽得秦桧来,明知是故纵,正乐得利用了。及桧作相年余,和议无成,被吕颐浩挤去,在高宗以为被骗,所以在罢相时愤而下御笔付綦崇礼,令依以作制,有句:“自诡得权而举事,当耸动于四方;逮兹居位以成谟,首建明于二策;罔烛厥理,殊乖素期。”终于在绍兴二十三年(1153)桧奏乞取回御笔焚毁。桧罢去数年,军事无多大进展,他遂再有抬头活动的机会,绍兴七年(1137)正月除枢密使,军权在握,二月王伦奉使,八月淮西事变后,主战派势挫,继而金人废刘豫,挞懒使王伦还。《要录》卷一一七“十二月癸未”条载:“前七日,知泗州刘纲奏伦归耗。上频蹙曰:朕以梓宫及皇太后、渊圣皇帝未还,晓夜忧惧,未尝去心,若敌人能从朕所求,其余一切,非所较也”;“伦还言,金人许还梓宫及皇太后,又许还河南诸州。上大喜。”这里最可注意的是,不言许还渊圣皇帝,而高宗却也大喜。经年求之不得的和议,居然有望,机不可失,但驻跸建康是不免带有恢复意图的嫌疑,非从建康南退,无以表达愿和的诚意,于是南退后更公布定都临安作为实证。定都诏下五日而秦桧相,仍兼枢密使,完成切实执行和议人的资格。决定放弃建都建康的原因,为的是高宗确保一己的安全与统治权的持续,为求达到此目的,又何惜屈辱称臣!《朱子语类》卷一二七:“张戒见高宗,高宗问几时得见中原?戒对曰:古人居安思危,陛下居危思安。”若在别的君主,张戒性命难保,高宗却容得下,但主战的岳飞,妨害和议,和议破裂,一己安全无保障,便不能不杀他。 太湖流域的经济关系 上述是不都建康的原因,下面试解释所以定都临安的原因。南渡后,最先建议去杭州的是王渊。当建炎三年(1129)二月高宗从扬州逃到镇江,“王渊奏乞速幸余杭,云:镇江暂驻,止是照管得一处,若虏人自通州对岸过江,先据苏州,奈何?不若钱塘有重江之险”。所谓重江之险,或许是指长江之外,更有吴淞震泽沮洳。即古所谓中江之阻。依赖水作为阻止敌人前进的天然屏障,是当时颇为有力的论据;高宗自己也曾说:“朕以为金人所恃者骑众耳,浙西水乡,骑虽众不得骋也。”又绍兴五年(1135)吕颐浩的奏对,论舟楫之利,曾提到他少壮时遍走两浙、东京、河北及虏中沿海地分,并说:“臣尝广问海上东北之人,皆云南方木性与水相宜,故海舟以福建为上,广东、西船次之,昌明州船又次之;北方之木与水不相宜,海水咸苦,能害木性,故舟船入海不得耐久,而又不能御风涛,往往有覆舟之患。”他的航海避敌议是有根由的。事实上兀尤自建炎四年(1130)被韩世忠腰截于黄天荡以后,也未尝再渡江。既以重江为可恃,所以自建炎四年四月,在钱塘江以南的绍兴曾经驻跸年余。但到绍兴元年十一月戊戌诏中竟明言:“以会稽漕运不继,移跸临安。”漕运不继是非常严重的问题,经验告诉他们浙东不能久驻,而非确实保有太湖流域,无以立国。 经东晋南朝二百多年的经营,江南在经济上有独特的发展,隋炀帝开凿运河,南端以余杭为起点,纵贯南北,且完成了从钱塘江到帝都大兴的水运,显示太湖流域与京师经济联系的重要性。到唐代,江南更是粮食供应的主要地区,因为当时统治阶层及其附属的军队与家族每日需要大量的米来维持生活,而关陕的农业生产不足以供应这大寄生群的巨量消费。武后为繁荣洛阳,虽曾徙关内雍同七州户数十万到洛阳去,减少了关内粮食供应的负担,可是后来仍不免有带领臣僚自长安出关就食的天子,而其就食洛阳的原因,仍不外为减少漕运的航程与困难,因为终究还是取给于江南的。宋之都汴,原因之一也就是较洛阳移近江南一步。 江南一带是最富于天惠的地方,农业经济所必需的水,以江南最为丰富,气候温暖,四季适宜于作物的生长,尤其是稻。在今日,稻作的重要地带包含长江以南全部地区,而稻作地带的自北南移,在宋代已很显著,旧日产米的山东平野,《宋史•地理志》已不见提及,《宋史•食货志•赋税》:“江南、两浙、荆湖、广南、福建土多粳稻”,和今日情形大致相类。而对于稻灌溉所必需的水的利用,自然为有权势者所最关切,因此,江南的太湖流域遂成为权势者所必争的经济地区,无论他是官僚抑非官僚。同时,在以水流为主要交通的当时,太湖流域又成为商业经济与运输的要冲地区,借此促进这地区的繁荣,渐变为富豪与官僚的密集地,它之所以成为南宋的关中并不是偶然的。 太湖流域湖沼特多,而运河及百流众渎曲折萦绕,把它们接起来成为一大沼泽国,地势平坦而水缓,地质属于冲积土,降雨量多,地味极肥。据战前全国经济委员会的统计,太湖流域总面积是三万九千余平方公里,占全国面积三百五十分之一,但其可耕地面积却占全国农田面积三十分之一,米的年产额是三千万至四千万石,占全国米产额二十分之一。它是全国最富饶的地区,长久成为国家的财源。但水是可以为利亦可以为害的,在乎治与不治;所以水利问题向来被重视。《宋文鉴》卷四三范仲淹《答手诏条陈十事》:“五代争霸,本国岁饥,则乞籴于邻国,故各兴农利,自至充足。臣尝访高云年,曩时两浙未归朝廷,苏州有营田军四部,共七八千人,专为田事。”宋嘉祐进士、宜兴单锷费三十余年光阴,往来苏、常、湖州,考究沟渎源流形势,著成《吴中水利书》,与同时在王安石农田水利政策下经营浙西水利的昆山郏亶,并为后世重视的水利名家。这显示了宋代对这农业重要产地除重视运输效率以外,更进一步注意到增进它的生产机能了。范氏条陈曾说:“臣知苏州,自点检簿书,一州之田,系出税者三万四千顷,中稔之利,每亩得米二石至三石,计出米七百余万石;东南每岁上供之数六百万石,乃一州所出。”宋代固然把政治生命寄托在太湖流域,一直到易代而后数百年还是如此。明丘濬《大学衍义补》卷二四:“东南,财赋之渊薮也。自唐宋以来,国计咸仰于是;其在今日,尤为切要重地。韩愈谓赋出天下,而江南居十九。以今观之,浙东西又居江南十九,而苏、松、常、嘉、湖五郡又居两浙十九也。” 当日杭州在经济上的地位 《苏州刺史谢上表》:“当今国用多出江南,江南诸州,苏最为大,兵数不少,税额至多。”在晚唐,杭州虽属东南名郡,但它的经济地位还是未比得上苏州的。王明清《玉照新志》卷五:“杭州在唐,繁雄不及姑苏,会稽二郡,因钱氏建国始盛。”经吴越钱氏长期努力建设,在安定中发展,不经血刃而归宋,杭州成为全国长久未经破坏的大都市,因此渐成为东南的中心。欧阳修的《有美堂记》、柳永的《望海潮》词中所描写的盛况是为一般人所熟知的。《咸淳临安志》卷三一引庆历间丁宝臣《石堤记》:“江介吴越,杭据其右,生聚数十万,庐舍隐邻,号天下最盛。”以户口论,据宋初的《太平寰宇记》,东南最重要的三大都市,昇州(江宁)是六万一千六百七十九户,苏州三万五千一百九十五户,杭州七万四百五十七户。约一百年后的《元丰九域志》所载,江宁府是十六万八千四百六十二户,苏州十七万三千九百六十九户,杭州二十万二千八百三户。杭州是始终占第一位的。《宋史•地理志》所记崇宁间户口:苏州户十五万二千八百二十一,口四十四万八千三百十二。杭州户二十万三千五百七十四,口二十九万六千六百十五。按苏州十五万余户有四十余万口,杭州二十万余户却只有二十九万余口,这是可疑的。《经进东坡文集事略》卷三四《乞开西湖状》:“杭州自唐李泌始引湖水作六井,然后民足于水,井邑日富,百万生聚恃此而后食”;又《通考•国用考》曰:“元祐六年,知杭州苏轼言:今岁大水,苏、湖、常三州水通为一,杭州死者五十余万,苏州三十万。”虽则东坡所说的百万和五十万是概数,但崇宁间未必就减少到二十九万,实际可能仍是较苏州为多。 从商税看,据《宋会要•食货》所列旧税额与熙宁十年税额如下表。

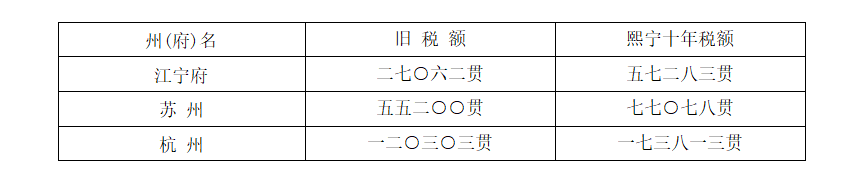

杭州的税额不论新旧,不特比江宁府、苏州多,即汴都也还不及它,居全国第一位,可想而知它商业之盛;且如《通考•征榷考四》所载,熙宁十年以前诸州酒课税额,杭州是在三十万贯以上,比之商税多出一倍有余,这明示市场的繁荣。 助成杭州在经济上为东南重心的主要条件是交通关系,它位于太湖流域的边缘,南控浙东,北控浙西,凭借运河不特可与整个太湖流域诸大小都市联络,而且出镇江以后北通淮泗,西南又与长江沿岸都市取得联系,远至成都、广州。又据《玉海》卷二三“运路二十一堰”条引《国史•职官志》:“堰:楚州之黄蒲、宝应、北神、西河,高邮之新河、樊良,扬州之邵伯、瓜洲,润州之京口、吕城,常州之望亭、奔牛,秀州之杉青,杭州之长安,越州之曹娥、梁湖、钱青,孟州之济源,汝州之梁县,泰州之白蒲、捍海;总二十一,监官各一人;余堰不居运路者皆领于州县。”从这里可知在北宋时浙东运路已占重要地位,它不特联络浙东州县,与钱塘江分担责任,而且是接闽、广、温、台海运的要道;其间明、越州又是对外贸易的关口,从唐经五代至宋,贸易日盛,近人常有论述。明、越的使命是补钱塘江口航行的艰困,到南宋更辅以海盐县南的澉浦镇,南北两岸相对,俱借运河以达临安。像这样对内对外均能借舟楫交通,远近到达的,建康以外是罕有其匹的。 在宋代,全国的经济重心既然在东南,而临安又因地理关系成为东南的经济中心,绍兴间对于帝都的选择,除了建康之外,所以决定临安的主因在此,然而为私利而忘公义,不以东南的经济力量图恢复,不特无以对中原、河朔人民,而且也是无以对江南人民的。

|