| 明洪武三十一年(1398年6月),明王朝送走了一个老人,同年5月,钱塘县(杭州)的一个普通家庭诞生了一个男孩。这位老人或许没有想到,51年后,这个在他去世前一个月后出生的男孩,将拯救他亲手创建的大明王朝。 这位老人叫朱元璋,这个男孩就是于谦。于谦,600年前的杭州老乡,出生在吴山脚下的祠堂巷42号。据传于谦出生前的那个晚上,有位金幞仙人托梦给他的父亲于仁说,于家一门忠义,因此让文天祥前来转世投胎,做于家的子嗣。

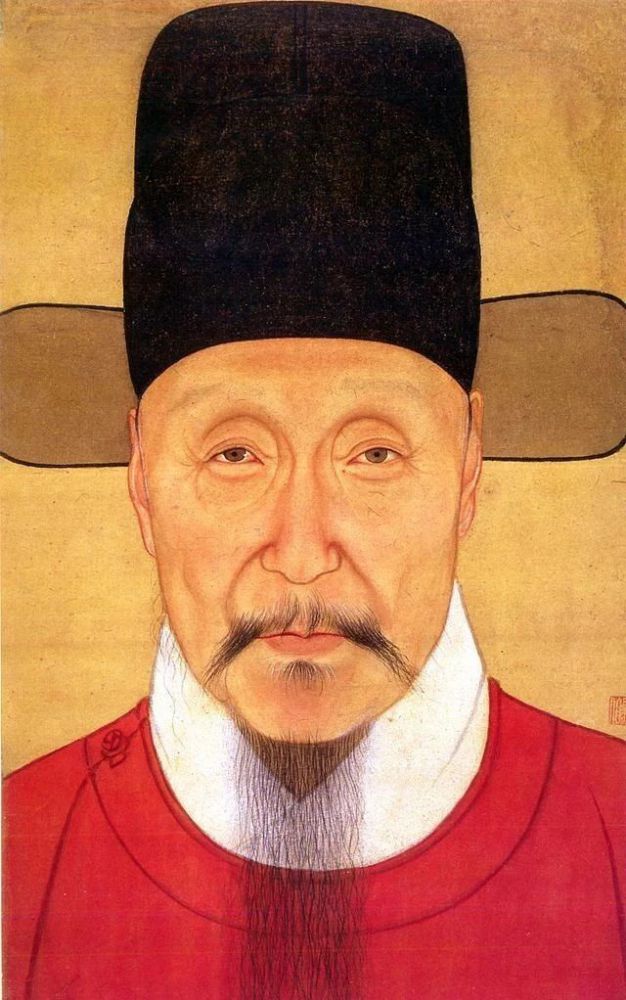

于谦像 于仁惊醒后,于谦就出生了。诚惶诚恐的于仁,当即给孩子起名叫“谦”,含有谦逊、谦恭、谦卑的意思,表达了“以志梦中逊谢之意”。 少年时期的于谦,刻苦学习,立志报国。从小就被人称为“神童”,6岁去私塾读书,就读于吴山脚下的“三茅观”。

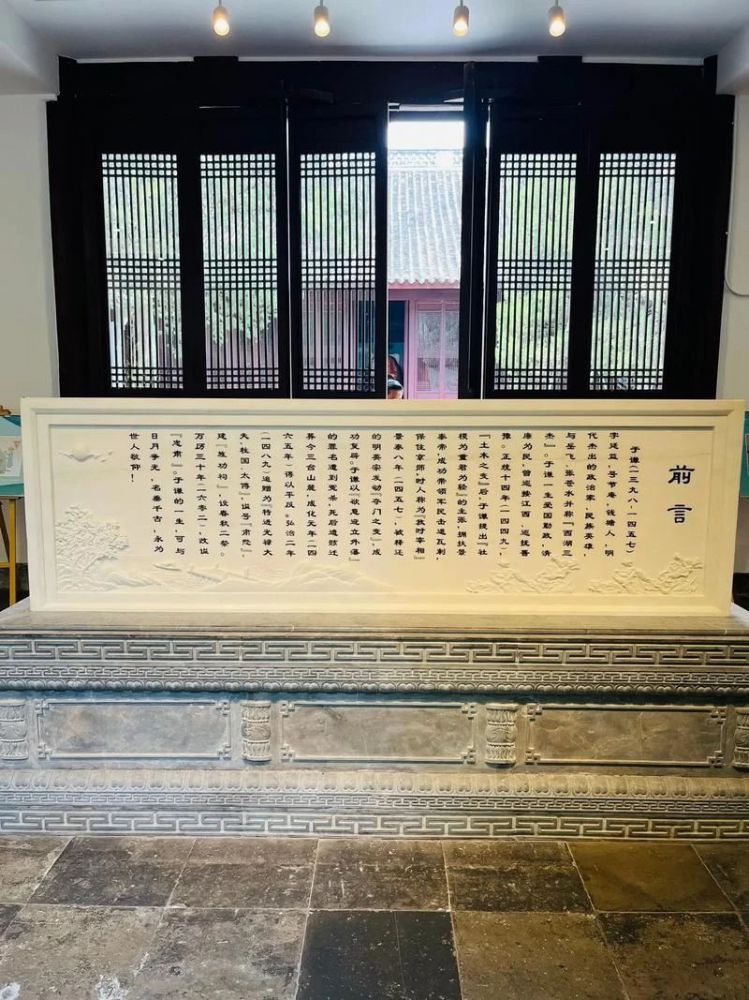

吴山三茅观遗址

于谦看过的书,过目不忘,尤其擅长作对联。有一天跟随父亲和叔父前去扫墓,路过凤凰台,他叔叔随口说了句“今日同上凤凰台”,于谦脱口而出“他年独占麒麟阁”。 15岁的于谦考取了秀才,并注重学以致用,思考怎样为国家作出贡献。16岁写了《咏桑诗》来鞭策自己: 一年两度伐枝柯,万木丛中苦最多。 为国为民皆是汝,却教桃李听笙歌。 明永乐十九年间(1421),22岁的于谦考中进士。古代的“秀才”相当于现在的本科生,“举人”相当于研究生,“进士”相当于博士生。明代科举制度进入后期,不少人将读书当作敲门砖,把心思用在如何升官发财上,不再对读书用在做学问上了。而于谦对读书的热爱,目的是为了报效国家,他以文天祥的气节自励,家里恭恭敬敬地供奉着文天祥的遗像和牌位。

杭州于谦祠 酷爱读书的于谦,非常鄙视为了达到“读书做官”的目的,而后放弃书本学习的官场恶习,题下《观书》一诗抒发胸臆,批评轻视读书的现状。 书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。 眼前直下三千字,胸次全无一点尘。 活水源流随处满,东风花柳逐时新。 金鞍玉勒寻芳客,未信我庐别有春。 书卷就像是我的老友,无论清晨傍晚,还是忧愁快乐,总有它的陪伴。眼前浏览过无数的文字后,心中再无半点尘世间的世俗杂念。坚持经常读书,文思泉涌就像源头活水奔涌而来,努力勤奋攻读,犹如东风吹开的花柳争艳常新。骑着骏马跨着金鞍,权贵们感叹着芳踪难寻,可谁又能相信在我这书斋里,却别有一番大好的春色光景。

杭州于谦祠 于谦用自己的行动践行了“要留清白在人间”的诺言。他17岁那年,去富阳山游览,信步走到一座石灰窑前,观看师傅们煅烧石灰。只见一堆堆青黑色的山石,经过熊熊的烈火焚烧之后,都变成了白色的石灰。于谦深有感触,写下了名诗《石灰吟》: 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。 粉身碎骨全不怕,要留清白在人间。 心里装着老百姓的于谦,长期担任地方官,接触基层民众,深知他们的疾苦。因此他希望自己不但要留清白在人间,而且还要焚烧自己,把光和热全部贡献给人民, 他在《咏煤炭》立下了救黎民保苍生的愿望: 凿开混沌得乌金,蓄藏阳和意最深。 爝火燃回春浩浩,洪炉照破夜沉沉。 鼎彝元赖生成力,铁石犹存死后心。 但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。 于谦的故事很长,他后来成了打败瓦剌、挽狂澜于既倒的“救时宰相”。其所处的时期,是大明王朝比较混乱的一个时期。发生了许多历史事件,从“土木之变”开始,到“夺门之变”而终,他盘桓在明英宗朱祁镇和明代宗朱祁钰两位皇帝的权利拉锯之间。于谦用自己的生命,无私地为大明皇朝的权利斗争贡献了“祭品”,那就是他自己的生命。

于谦祠内部陈设 于谦与岳飞、张苍水一样,他们都是为了保卫国家而竭尽全力,又都以无辜的罪名惨遭杀害的英雄,后人尊称他们为“西湖三杰”。正因为有了他们的存在,才使西湖在人们的心中有了更崇高的地位,正如清代诗人袁枚赞道: 江山也要伟人扶,神化丹青即画图。 赖有岳于双少保,人间始觉重西湖。 于谦的一生,生在杭州,为官清廉,临危受命,功成被杀,正所谓:西子湖畔一神童,公正廉洁为黎民。保卫京城退瓦剌,救时宰相保大明。

杭州于谦墓 作者简介:钱钧,杭州市西湖学研究会会员;浙江省旅游协会旅游教育分会副会长;浙江省旅行社协会监事、导游分会会长;出版过《华东黄金旅游线导游词》等类书籍25本。 内容来源:走近西湖 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |