| 近日,浙江大学图书馆整理馆藏图书时 在一份《全国各大学入学试题解答》中 发现了一张1952年的音乐会节目单 歌咏 舞蹈 钢琴 弦乐…… 翻阅这些曲目 仿佛穿越到了另一个时空 感受到了来自72年前的青春与欢笑

在进一步的整理中

我们有了更多惊喜的发现 字字斟酌的手稿 让人联想到伏案工作的背影 欢快明畅的小诗 让人为这勤勉之余的放松会心一笑

书中的歌声 笔记中的诗篇 让我们不禁好奇 是谁留下了这些旧物? 他就是郑晓沧 从初建教育学系到漫漫西迁 纵创业艰难 仍弦歌不辍 60余年躬耕 70余部论文译著 他倾尽一生 带领中国向教育科学进军 岁月翻开他的旧书 又让我们窥见他心中的歌与诗 今天 请跟随小浙的脚步 让我们一起穿过百年光阴 走近郑晓沧的故事

郑郑晓沧

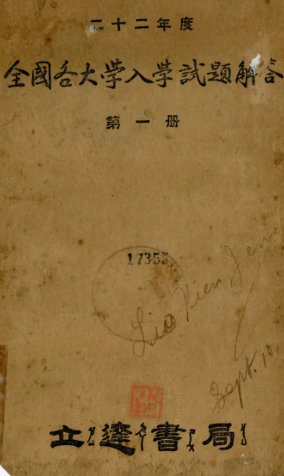

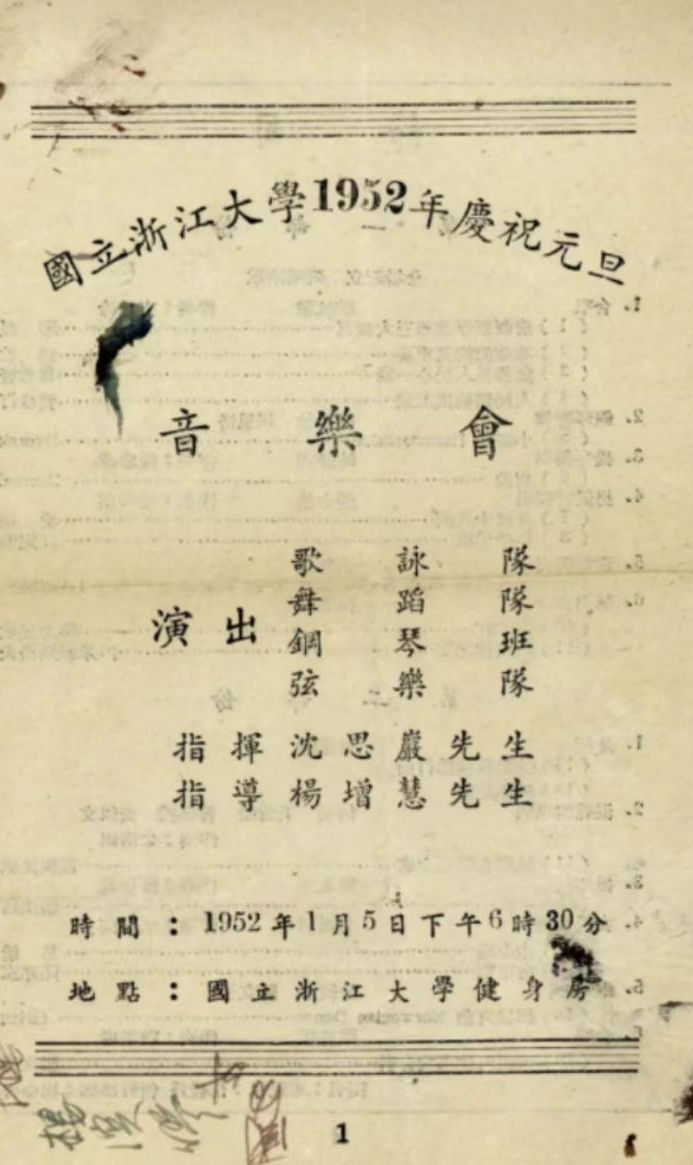

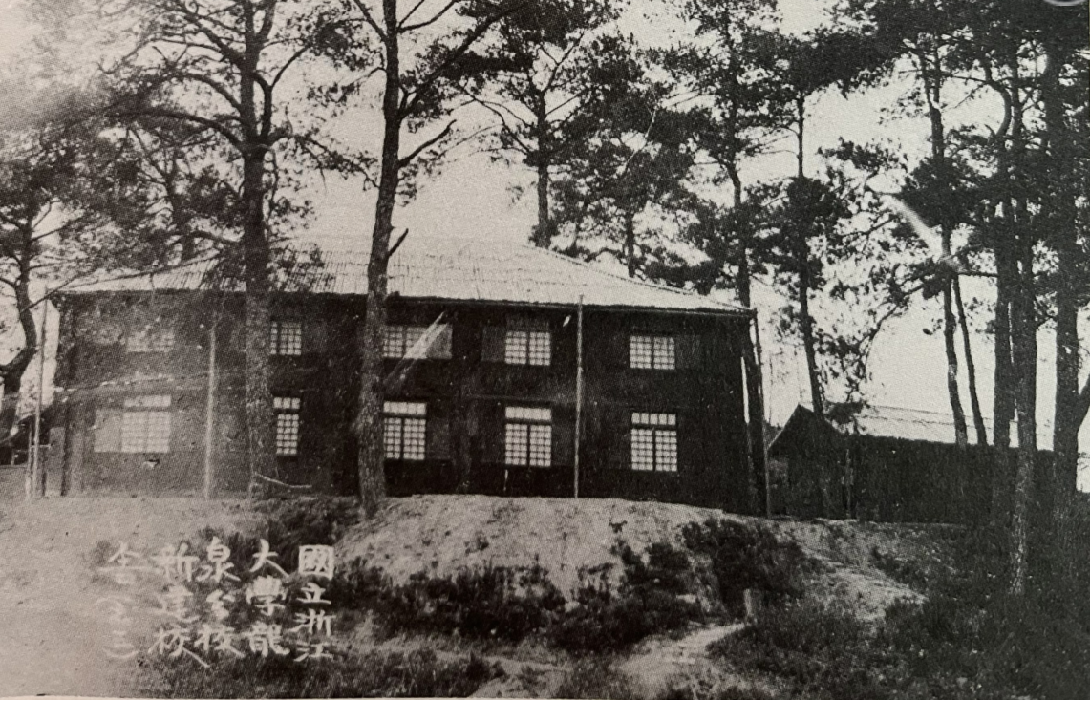

诗以化人 润物春雨细无声 夹带着1952年庆祝元旦音乐会的节目单的,是郑晓沧捐赠给浙江大学图书馆的民国二十二年度《全国各大学入学试题解答》。在节目单封面上,“指挥沈思岩先生”和“指导杨增慧先生”清晰可辨,让人不由得想到郑晓沧《粟庐诗集》中收录的一首诗: 卅七年除夜 罗苑同人集音乐家沈思岩伉俪寓中守岁 八步除夕诗原韵以纪 守岁宁堪恋?逢场戏亦行。 灯前回妙舞,曲里挹双清。 腊尽梅枝绿,风停湖面平。 江淮兵暂息,笑语把杯倾。 追随着上世纪的歌声,我们仿佛又窥见了那段手之舞之足之蹈之的诗意人生,看到了郑晓沧作为学者所展现出的严肃一面以外的诗人般的天真——他不仅教会了学生学问,更教给了他们积极乐观、热爱生活的态度。 龙泉分校地处偏僻,环境艰苦,郑晓沧却将它取名为“芳野”,寓意芬芳满垄,桃李遍野。集体宿舍用竹子松皮搭建,他便颇诙谐地将其命名为“风雨龙吟楼”。

龙泉分校集体宿舍 朴素生活中的诗意蕴藏着郑晓沧心中无限的希望,在那段艰苦卓绝的岁月里,他为浙大师生筑起了一片心灵的桃花源。郑晓沧用了整整四年,将地处贫困山区的国立浙江大学龙泉分校打造成了一所声名鹊起的东南高校,真正实现了“斯是陋室,惟吾德馨”“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的高尚境界。他积极团结毛路真、朱叔麟、夏承焘、孟宪承等知名教授,在龙泉分校办学期间培养出了一千余名优秀学生,其中有一百多位在几十年后成了著名的专家学者。

在郑晓沧捐出的读书笔记中,还有这样一首小诗,据推测写于1974年: 西湖即事

西泠丘壑美,新岁复登临。流水观鱼港,寒梅放鹤亭。远岑残雪白,落日暮烟青。待到春芳碧,轻舟泛柳汀。

观鱼港、放鹤亭、白雪青烟、碧草柳汀……透过这首诗,我们好像看到了一位老者坐在西子湖畔,在无尽的山水风光中铺展开他的万千思绪。当残雪还没有化尽的时候,他便已然自信且自豪地展望着必然来临的春天。

筚路蓝缕 风雨同舟见真情 郑晓沧是春天的期待者,更是春天的创造者,他以求是的精神与无私的大爱让寒冷退却,让真情永存。

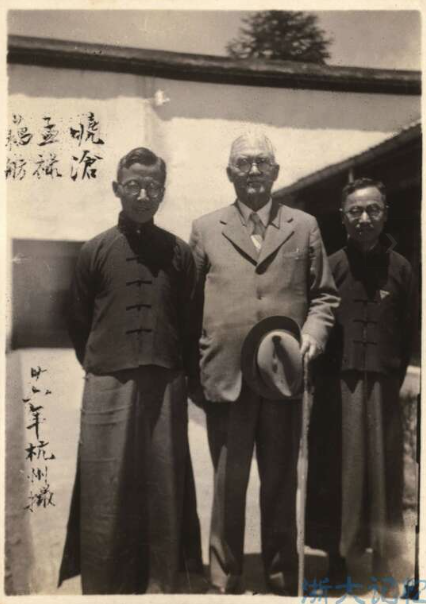

1929年9月,国立浙江大学教育学系成立,亟需一批有经验的学者发展教育学,郑晓沧就是在这样紧要的关头被任命为了首任系主任。虽然当时的教育学系规模不大,但却是浙江大学教育学发展的滥觞。郑晓沧为学生亲授《中等教育》《教育概论》《教育原理》等课程,总是以循循善诱的方式引人入胜,以娓娓道来的态度详辨是非。据当时的学生回忆,郑晓沧是“温和、谨慎、谦虚、庄重和周到”的,“从不疾言厉色”,当他要纠正学生的错误时,总说“你看,假使这样做是不是会更好一点”。在他和许多教育学者的共同努力下,国立浙江大学教育学系为我国培养了一大批优秀的教育学者。 1936年,竺可桢受命出任浙大校长,据《竺可桢日记》记载,当时首推他为校长的便是郑晓沧。在竺可桢正式上任之前,郑晓沧贴心地为他写了一份《浙江大学概况》以帮助他尽快熟悉学校现状。而竺可桢在接任校长职务之初,也曾“访晓沧于龙游路寓所,谈校内经济状况及学生情形约三小时”“因昨闻陈叔谅报告谓农学院学生今晚开会讨论院长人选问题,故约晓沧至梁庆椿寓”,在诸多事宜上,他都与郑晓沧进行商议。

竺可桢与孟禄、郑晓沧合影 郑晓沧既倾心授课,亦爱生如子。在龙泉分校的时候,学生罗斯文刚入校不久就被诊断患了肾脏病。当时交通闭塞、物资紧缺,郑晓沧在自身经济也十分困难的情况下自掏腰包,千方百计地为罗斯文寻找救治办法。罗斯文病好后,郑晓沧又替她安排各项复学事宜。郑晓沧始终尽心尽力地践行着自己作为教师的责任——无论环境如何艰难,也要悉心教养他的学生。

从初创到西迁,郑晓沧带领教育学系一路风雨兼程,成为浙江大学历史上浓墨重彩的一笔。

学者之风 求是精神永流传 郑晓沧曾说:“我们就是要出人才、出成果,多多培养敢于攀登科学高峰的人才。事在人为,人才决定一切,祖国大有希望。因此,我主张要向教育科学进军。”

“向教育科学进军”,不仅是郑晓沧对后人的期许,也是他将一生都投入教育学的真实写照。据不完全统计,郑晓沧的论著和译文共有70多部(篇)。除了大力编写《教育概论》《教育原理》等论著外,他还翻译了杜威等外国教育名家的著作、教育小说。

郑晓沧手迹 据郑晓沧子女回忆,在翻译路易莎·奥尔科特的系列教育小说《小妇人》《好妻子》《小男儿》三本书时,他都是利用业余时间,不问寒暑、夜以继日地趴在书桌上进行创造性劳动,逐字逐句反复推敲。这是一位译者对于作品的诚恳,更是一个学者对于学问的态度。

解放后,郑晓沧集中精力研究外国教育史与浙江地方教育史,编译了多本外国教育名著。

郑晓沧立足自己的教育实践与高等教育经验,阐述了诸多教育理论,在教育原理、儿童教育、高等教育、师范教育、教育改革等方面都有独到的见解,许多教育思想至今仍对教育学科发展有着启发。

“晓”以学问,德比“沧”海 回望郑晓沧的一生,我们不禁再度思索,一位大先生是什么样的?是为国育人,能遍历艰难不改其志;是研究学问,可孜孜不倦精益求精。然而,他又并非一个遥不可及的偶像,在走过一世的风霜后,他还留给后来者一首温暖的小诗。 郑晓沧用他的一生谱写了中国教育事业发展的一段历史,他的研究成果与教育理念将为新一代学者指引方向,他的精神品格则会流传在代代学子心中。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |