| 马一浮六艺之教的双重特质 陈锐 一 对于历史上的思想家,人们常依二分法将其归入传统与现代、自由与保守、理性和信仰这些范畴,它在许多时候是有效的,但对有的思想家来说就较复杂了,他们的心灵中往往包含矛盾或多重的成分。英国湖畔派诗人柯勒律治和小说家伍尔芙都说伟大的心灵有双重性,是雌雄同体的。诗人海涅说宗教改革家路德“既是个富于梦想的神秘主义者,同时又是个实事求是的人物”。 在中国传统中,早期的儒家道德在《尚书·皋陶谟》中兼有刚和柔两种成分,是“宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温”。阳明后学之所以分成不同派别,也因为王阳明思想中本包含了双重特质。在20世纪初的中国,时代的动荡更使得人的心灵如李大钊所说的新旧交织;章太炎引庄子说“阴阳错行”“水中有火”,他在东京演讲中称自己是“要把那细针密缕的思想,装载在神经病里。”像钱钟书是沉默的,字“默存”,号“槐聚”,但也称自己是aggressive一样。

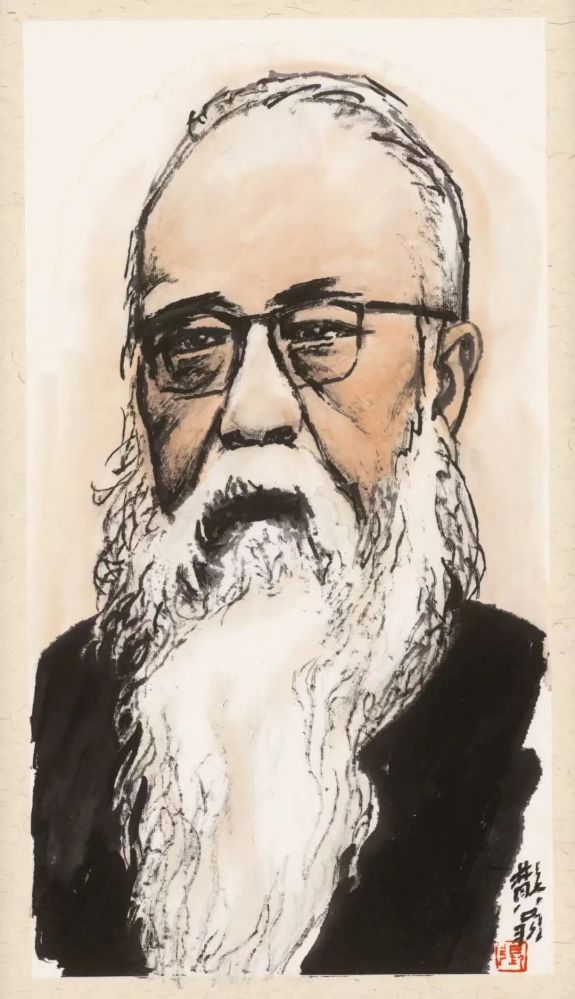

张耕源 《马一浮画像》

至于作为“一代儒宗”的马一浮,则也有类似情况。他在解释《洪范》时说“刚柔并是才”“刚柔合德,即是正直,乃为义理之性矣”,这其中也糅合了自己的人生体验。他和那个时代的许多大师一样经历了家庭的变故和国家的衰乱,从而在心灵充满了那种炽热的情感,这种情感如帕斯卡尔所说,即使心灵在跃动中“从这一个极端到另一个极端”,并由此为心灵的活跃性增加了力量;它们如用贾谊《鹏鸟赋》的句子来表述,即“万物回薄兮,振荡相转”。马一浮童年在四川读唐诗,老师问他最爱何句,马一浮脱口应曰:“茅屋访孤僧”“师异之,以语先君曰:‘是子其为僧乎?’”马一浮后来也说自己是“虽不为僧,然自同方外。”他在美国的日记中曾说:“闲极无聊,与一小孩下棋,忽觉心中非常悲恸。过去之痛苦,未来之愤懑,如海潮涌便欲大哭,亦不自知其感情之暴动失常至如是也”。在1903年12月他寄大姐一首长诗,其中写道:“大陆干戈日,东西南北人。沦亡哀祖国,憔悴为斯民。徒步行千里,浮云等一身。吹箫名任辱,啮雪事酸辛。容得刘伶醉,空嗟阮籍贫。……”

此后回国到1938年讲学于浙大,领悟佛道和隐居成为他这一时期的主基调,晚年他在诗中回顾说“平生耽义学,早悟如来禅”。马一浮的思想之所以被有的人认为缺少现代性,也是由于这种感受而言,在浙大讲学时竺可桢说他过于悲观,认为“马一浮讲学问固然渊博,但其复古精神太过”。但在另一方面,在隐居与逃避世界的同时又使得他的心灵激发出一种超越和普遍的理想,那种狂和狷、逃避和超越这些相反的东西也都同时存在于他的心中。他像王国维一样,从人类的苦痛中到达普遍的升华,来认识世界和人生的真谛,他要求的是消除全世界的迷信、宗教和黑暗政治,“欲唱个人自治、家族自治,影响于社会,以被乎全球。破一切帝王圣哲私名小智,求人群最适宜之公安,而使个人永享有道德法律上之幸福。吾之忧也,故且与虚空同其无尽。”当然,他也知道自己的理想未必合于世俗,“其所言,人都不可解”,但他在逃避的同时,这种普遍的理想仍然时时植根于其心中。青年时代的马一浮在一张自题像中写道:“是我相,非我相。佛者心,狂者状。”直到晚年,他还在说自己是“狂心随水逝,春草与云平”,并回顾自己当年回国后和谢无量在镇江是“四十年前两狂客,浮玉峰头读道书。雪埋酣卧焦处士,鹤冢篆铭陶隐居。”他在诗中会说自己“长年唯杜口,万事莫藏胸”“言恐非时唯杜口”,但在和叶左文就六艺之教争辩时也承认自己“言语峻快”,“自知其有近于躁”。在复性书院的那些弟子看来,马一浮就可能像《论语》中所说的“望之俨然,即之也温,听其言也厉”。

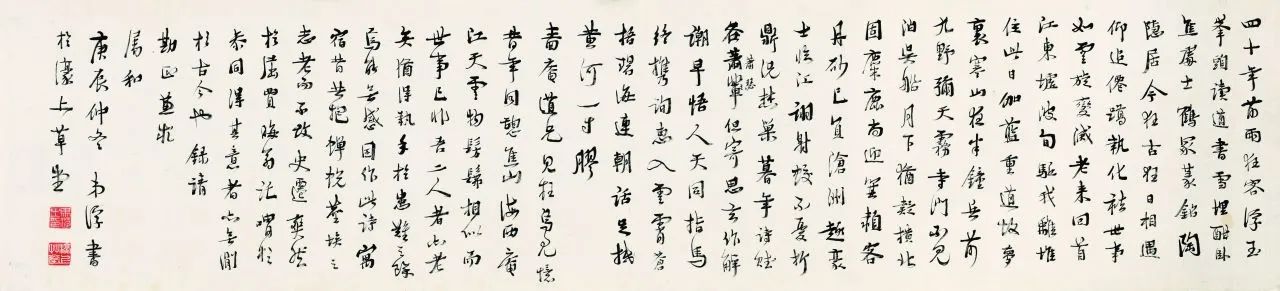

马一浮致谢无量诗札 二 在马一浮的思想中,作为其标志的即是他在浙大和复性书院所宣讲的六艺之教了,且在其中也同时渗透了双重的特质,即对佛学、心学的神秘体验和汉学对条理和证据的追求或实事求是的态度。首先是佛学的影响,马一浮与熊十力、梁漱溟等人一样尽管都经历了由佛学返归儒家六经的过程,并也和宋儒一样注意辨析儒学和佛学的不同,但相对来说则保留了较多佛学的成分,其思想的特色及受到的质疑都与此有关。马一浮并不讳言自己的六艺之教中佛学的影响,“谓吾今日所言有不期而入于禅者,浮自承之”。他在思想的深处始终是认为世间的一切都是互相包含圆融无碍的。在其他现代新儒家或宋儒程颢那里,也有类似的神秘主义成分。这种体验无疑加强了他们思想的深度,成为新儒学发展中重要的思想源泉。像马一浮的那些诗,如“已识乾坤大,犹怜草木青”之所以至今仍在普通人中有很多共鸣,即在于其中那种泛神论的神秘境界,它与黑格尔的“万古长存的山岭并不胜于生命短促、转瞬凋谢的玫瑰”也有相通处。在研究中有些赞同其六艺之教的人也往往从佛学和心学的角度去阐发。戴琏璋先生说:“一浮先生在人文界思维方面最大的贡献,是引用佛教华严宗的‘四法界’之说,来论述六艺之学”。汤一介先生在《马一浮全集》序中也诉诸佛学和心学的视角,“所以在《马一浮集》中多处讲到儒佛相通”“马一浮先生提出‘六艺该摄一切学术’可以说是对我们研究‘国学’的指标”。另外则有学人将马一浮与宋代理学相联系。

1948年马一浮与熊十力(前排右三)、叶左文 (前排左三)等摄于杭州葛荫山庄复性书院 然而,有的人也正是由此出发,认为其现代性不足,或说他忽视了历史和文献的事实。徐复观在为《尔雅台答问》所作序中,赞扬马一浮的学问与境界,说他“近阳明而不近朱子”,认为马先生的立论能够“把中国文化精神,从历史的夹杂与拘限中超脱出来”。但徐复观又认为马一浮类似顿悟的方法“便把此种历史发展之迹,完全略过”。杨儒宾先生也说:“六艺如何可以统摄天下之道,此事真是费人思量!而就传统目录学对六艺性质的归纳与解释来看,大概也很少人会像马浮这样解释的。……纯从所谓的‘历史文献的’立场出发考察的话,那么,马浮对六艺的四种解释,没有一点是可以成立的。至少,马浮认为“六艺统摄天下之道”,其理论的有效性就如佛教徒说某一经典(如《法华经》《华严经》)的功德遍虚空都有效一样”。另有人在将马一浮的思想归于宋学或传统时,并认为他忽视了与现代的联系,如“马一浮完全以传统的理气论、心性论为哲学主题”。 三 这种看法一般看来似乎也有合理性,即使马一浮也说自己只会做减法,是“多说理,少说事”。然而,如果从更深的层次来看,就未必全如此了。当他在神秘的体验中要消除世界的一切差别时,也同时要消除那些超越与现实、理和事、汉学和宋学、体和用、传统和现代的差别,他的六艺中所包含的常道并不是高居于经验事实之上而与之分离的,有六艺之道也有六艺之文,“儒学既分汉宋,又分朱陆,至于近时,则又成东方文化与西方文化之争,玄学与科学之争,唯心与唯物之争,万派千差,莫可究诘,皆局而不通之过也”。这样,在马一浮的六艺之教中也就同时包含了宋学与汉学、哲学与历史、玄悟与理性、道和文双重的方面,在这一点上他和许多伟大的思想家类似,都是一个包含着对立面的整体。他的思想中不仅是佛学的体验、宋学对天理和常道的追求,并也有汉学中那种对条理、逻辑和经验证据的尊重,“六艺之道,条理粲然。”按照马一浮的理解,六艺之教中不仅是作为常道的六艺之道,另外则是与历史和经验事实相关的六艺之文,或者是作为条理的六艺之目或分类,“六学皆大而各有所长”“又《太史公自序》曰:‘儒者以六艺为法,六艺经传以千万数。’是六艺之目也。(亦曰六经,亦曰六学,亦曰六籍)。”他驳章学诚的官师合一说,但在给熊十力等人信中都说自己手头无书,“驳章实斋一段,证据不足”。因此马一浮并不是不考虑历史和文献的证据,那个六艺之常道就体现于无限的自然、历史和文献中,他的诗就是有玄有史。他还说即使是陆象山,也“尝中夜而起,自检经籍,恐有遗忘。”他称自己“说理须是无一字无来历,作诗须是无一字无来历”“古人言语必有根据。……《虞书》曰‘无稽之言勿听,弗询之谋勿庸’”。他在复性书院所编《群经统类》也远不限于宋学了。 马一浮尽管将六艺等于六经和常道,但他之所以主要用六艺这个词,即是因为六艺本身就体现了汉学的精神。在历史上,六艺这个词的使用主要是在两汉,其中“艺”体现了汉代不同于先秦的更注重技艺、实践和经验事实的态度,六则是在秦汉受到阴阳家影响的产物,按照阴阳家“五德终始”的说法,周为火德,因此取代周朝的朝代必须为水德,因此秦是“数以六为纪”。在刘歆的《七略》和《汉志》中,六艺成为中国传统学术的源泉和总结,“《汉志》以九家之言皆‘六艺之支与流裔’,亦世所熟闻也”。而在宋明时六艺被淡化了,不过到了清儒那里,对六艺这个词的使用随着对汉学的回归也有些许增加了。因此马一浮尽管称道濂洛关闽,“今欲治六艺,以义理为主”,但他也从对汉代文献的阅读中感受到了六艺这个词对于中国传统文化的意义。他将六艺看成是荀子所说的大别名,也是和西方的逻辑思想相通的,“书为大共名,六艺为大别名”。

《泰和宜山会语合刻本》 从这样的角度,就可以对马一浮的六艺之教有更完整的理解了。在《泰和宜山会语》和《复性书院讲录》中,既有那种“论六艺统摄于一心”,也有“举六艺明统类是始条理之事”,他对统类和条理的强调本身就与荀子的理性主义以及孟子的智相联系。有的人在阐释传统文化时,会过于强调其与西方的逻辑、理性的差别,甚至说:“哲学所需要的,不一定是理性的逻辑推理,而是一种美学的、隐喻的、类比的、关联的思考”“把分析式的论证当成哲学写作的唯一方式是完全不合理的”。殊不知在汉儒和清儒中,也如胡适所说同样渗透了那种科学和实证的精神。即使对于受佛学影响甚深的宋儒,在其哲学思辨中也有理性和逻辑的分析,陈荣捷说,“试问朱子语录过万,书札逾千,另杂著无数,时日历四五十年,有何思想冲突,或欠乏逻辑之处?其思想一致,诚足以惊人”。中国文化之以传承至今,并不完全是靠什么“生机的自然”或“万物一体”,这就如戴震所说:“未有生生而不条理者”。 (节选自《古今谈》2023年第二期) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |