| 清代 “浙江海塘沙水情形图” 研究 梁轲(云南大学历史与档案学院) 一 问题提出 地图作为信息传递的载体,在中国古代很早就被用于具体行政事务。《周礼》中就有大司徒通过“天下之图”,了解天下物产分布、地域范围统治等信息,以辅佐“王”治理国家的记载;大家耳熟能详的荆轲刺秦王故事中的“督亢地图”,也是非常典型的例子。到了宋代,地图在军政、民政、河工等王朝政治生活的各个方面,都发挥着至关重要的作用。 其实,地图不仅在日常政务处理中使用较为广泛,同时日渐形成了一些制度性规定,学界对此确有关注,潘晟《宋代地理学的观念、体系与知识兴趣》一书重点关注宋代城池修筑所绘制的地图以及民政公牍上的地图,并对其绘制和使用制度进行了总结。王耀的《水道画卷:清代京杭大运河舆图研究》则揭示了运河图在绘制技法以及形制特点上的规律,涉及比例尺、图例符号和地图方位等;以及运河图在使用时形成的一些制度性规定,如施工前被称为“咨估图”“题估图”的工程预算图,“咨销图”“报销图”“题销图”等完工后的费用结算图。可以看出,现有研究虽对政务处理中地图绘制的制度性问题有所涉及,但并未对此进行深入探讨。 本文选取清代“浙江海塘沙水情形图”为例,试图对这一问题进行更为深入的讨论。之所以选择该主题图,是因为海塘修建作为清代民政的重要内容之一,备受重视,沙水奏报制度在海塘工程修建过程中的作用不言而喻,学界也就此对沙水奏报制度的确立时间及频率、沙水档案文本等有所研究。随着沙水奏报制度的确立,也随之产生了一大批“海塘沙水情形图”,不过学界的重点尚集中在对其留存情况、绘制颜色、范围、地理要素等进行简单的介绍和罗列。然而,作为塘工政务处理的重要依据,为确保统治者能够迅速且准确地从中获取信息,“海塘沙水情形图”在绘制过程中已形成诸多定制,这一点非常值得学界重视。有鉴于此,本文拟以清代的“浙江海塘沙水情形图”为例,对政务处理中地图使用的制度性问题深入展开探讨。 二 沙水奏报制度的形成与沙水情形图的出现

地图本身作为一种物质文化和知识的载体,需要将其放置在其形成的各种背景中去看待和分析,才有可能挖掘地图独有的史料价值。“海塘沙水情形图”是随沙水奏报制度的形成出现的地图,与海潮灾害密切相关。历史上海潮肆虐为害的记载不绝于书,为了减轻海潮灾害对沿岸社会和民生发展的不利影响,自唐宋以来,海塘工程的修建就受到历朝历代统治者的重视,又以清代为甚。海塘因防御海潮灾害而修建,海潮灾害又受沙水情况的影响。巡抚富呢扬阿曾言:“塘工之夷险全视海潮焉转移,海潮之击撞又视沙水焉迁徒。”然而钱塘江河口因其地形内窄外广,河宽水浅,河底多细粉沙,东西横亘百余里,易于随江流海潮冲淤变化,由此也使得江道主槽南北变动不居。这样的环境条件导致南北两岸沙水情形涨落无常,对海塘修建产生了巨大的影响。因此,清代统治者对钱塘江沙水情况十分在意。不过,沙水奏报制度的确立,并非一蹴而就,而是历经数朝的不断发展才得以逐渐完善。 康熙年间,统治者对沙水情形的关注,源于钱塘江主槽变化越发不利于沿海地区的生产生活。康熙三十六年(1697)以前,钱塘江水出中小亹,杭绍相安无事。时至四十二年(1703)水势忽然北趋,海宁城迤南桑田渐成沧海。五十四年(1715),潮汐直逼塘根,海宁南门之外最为受险。为了维护海宁等地区的安定,五十九年(1720)七月,浙闽总督觉罗满保、浙江巡抚朱轼,请求疏通中小亹淤沙,以复江海故道。然而这一计划,在六十一年(1722)八月,巡抚屠沂以北岸塘脚现在“涨沙涂”,塘身稳固为由而停止。 雍正十一年(1733)三月,海望和李卫再次指出,钱塘江中小亹淤沙导致江水北趋,钱塘江北岸形势堪忧,上奏称:“伏查江海之门户有三:省城东南龛、赭山间名曰南大亹;禅机、河庄山间名曰中小亹;河庄之北、海邑海塘之南名曰北大亹。再查江海水道惟中小亹适当南北两岸之中,江水海潮若由此出入,则两岸无虞。但地面不及南北两大亹之半,且山根余气,似若绵联。潮过沙淤,偶通旋塞,所以不徙而南,即徙而北。然徙南,则尚有龛、常等山联络捍卫,萧山一带或有冲刷之虑,为患犹轻;若徙北,则北岸仅塘堤为之备御,溃溢影响甚巨。”由此可知,钱塘江门户虽有三,只有当水溜从中小亹出时,才不会给南北两岸造成威胁,但中小亹容易淤塞。当水溜从南大亹出时,尚有山脉阻挡,对两岸造成的影响较小;当水溜从北大亹出时,仅有塘堤抵御海潮,对两岸造成的影响较大。基于此,雍正帝命海望等人于中小亹开挖引河一道,以分水势。雍正十二年(1734)五月,总理海塘副都统隆昇汇报中小亹、南港两处引河疏浚的情况时,绘制引河开挖全图和新涨沙形式一同上奏。此后,在引河日常疏浚过程中,也时有汇报水文情况,不过总的来说,这一时期沙水奏报及绘制沙水情形图并未形成制度。 乾隆四年(1739),浙江巡抚卢绰在《请续筑尖山未堵工疏》中说:“遵照原议,以块石装入竹篓,由浅至深,可免漂流之患;筑高五丈,即足以资捍御。臣谨绘图恭奏”,此似浙江巡抚奏报海塘沙水情形并绘图贴说之始。乾隆十三年(1748)钱塘江重新经由中小亹旧道,乾隆对此十分关切。巡抚方观承“于河庄山分驻弁兵巡视中小亹水势情形,翁家埠汛内分派外委一名,带兵一十五名前往驻扎,将河庄、葛岙山与蜀山一带水势按日折报,如当夏秋大汛,水势盛涨即随时折报,海防道不时稽查巡阅”。然而好景不长,二十四年(1759)四月初,钱塘江水势忽然再次转趋北大亹,乾隆帝对此巨变甚为担忧。乾隆二十七年(1762)乾隆帝第三次南巡,更是亲阅海塘修建情况,命令官员在塔山立标以验,增涨尺寸,谕抚臣按月绘图奏报。乾隆二十八年(1763)六月,江苏巡抚庄有恭、浙江巡抚熊学鹏奏绘沙水图,请求修建坦水,且提出嗣后按月奏报沙水形势以及有无坍涨,并绘图呈进。乾隆帝则认为不必每月奏报,只需两月一次即可,两月一报沙水情况的惯例即始于此。至四十三年(1778)四月,乾隆阅览王亶望奏报的三月份的沙水情形图之后,认为在蜀山一带自东南至西北,“宽开引河一道,可令潮势改趋,久之或可冀渐刷老沙,虽不能复中小亹之旧,而令潮渐南趋,冀可北涨,亦未可知,自属补偏救弊之法。”并命王亶望亲往相度,于六月再奏海塘工程沙水情形图一折,称:“彼时岔口外面阴沙渐见刷塌,七里庙一带新涨阴沙,确系极好机会,从此日渐南趋,亦未可定。向来海塘情形每两月奏报一次,现当紧要转关之时,于下月绘图再奏一次。”至此沙水情形图每月奏报的制度得以确立,直到清末。 纵观康雍两朝的沙水奏报,因钱塘江主槽北趋,导致海宁等地受灾严重,使得沙水信息也随之被关注,故而地方官员主动向中央奏报沙水变化造成的影响,随之成为最早的沙水奏报。这一时期的沙水奏报以及绘制沙水情形图,是地方官员自下而上的、自发地将沙水情况上报给中央的一种行为,但还没有形成制度。乾隆一朝,海塘工程修建的规模和频率远超其他朝代,且这一时期海塘修建的另一重大变化是实现了由民修向官修、由地方性、民间性工程到国家性工程的转型;由此沙水奏报及绘制沙水情形图也由最初官员的自发性行为,转变为在皇权干涉下的制度性的定期行为。 三 沙水情形图的留存情况 基于前人研究成果,再加上笔者对中国国家图书馆、中国科学院图书馆、日本京都大学图书馆及北京大学图书馆等机构藏图的搜集和整理,目前所见“浙江省海塘沙水情形图”如表1所列。

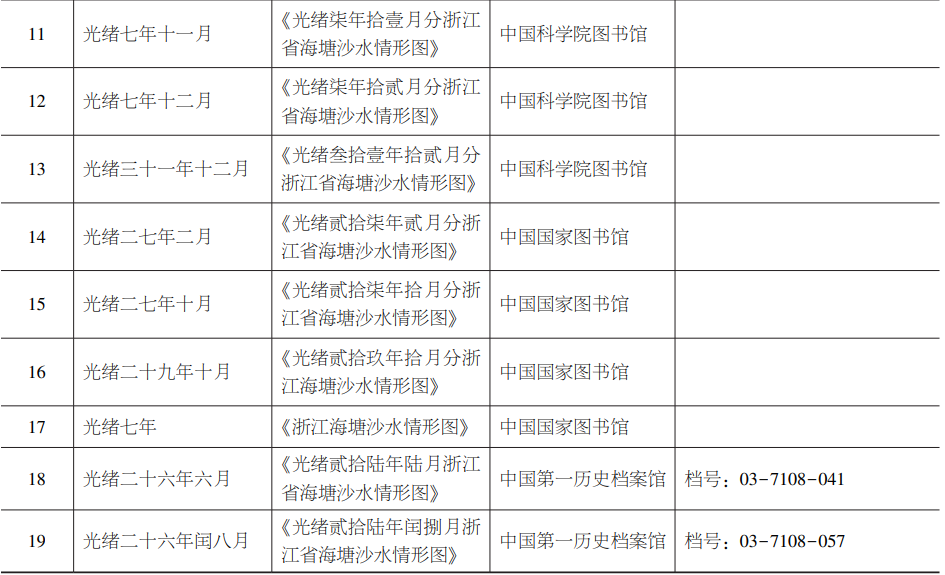

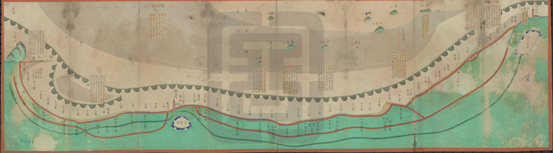

(一)乾隆年间 从表1我们可知,现存乾隆年间沙水情形图,均藏在台北故宫博物院,共8幅。台北故宫博物院出版的《水到渠成》一书认为2号和3号图都是乾隆四十五年(1780)十月十三日浙江巡抚王亶望奏折的附图;该书还认为5号、6号、7号和8号四幅地图都是乾隆十四六年正月上报的。笔者根据图面信息及贴签的内容,发现并非如此。现按照编号顺序对乾隆年间8幅地图进行简要介绍并考订其实际奏报的时间。 乾隆年间所存的沙水情形图中,1号地图成图最早。《水到渠成》中记录该图于乾隆三十七年(1772)四月上报,原著录图名为《海宁县河工图》。笔者将此图列为沙水情形图,是因为该图绘制范围为海宁州的小尖山至浙江省省城杭州;山峦用绿色来表示,城池用蓝色标注,并用不同颜色来标注不同质地的海塘;图中标注出村庄、城市位置;用贴签来记录沙水淤积和海塘修建的情况,以上诸例均与乾隆时期其他沙水情形图的画法和贴签内容相似。更重要的是,实录中记载,乾隆三十七年(1772)三月,富勒浑奏报海塘沙水情形一折时,乾隆帝要求富勒浑要将当时的沙水情况以及民众对于修建石塘的态度,一并确查据实覆奏。于是在四月份,富勒浑核查后汇报:“复将土塘丈量,共长八百六十丈……镶砌条块石工者,二百五十余丈”,这与图中贴签记录的“井亭起至长山头止,工长八百六十丈内……镶砌条块石塘,已竣工二百五十余丈”等内容基本一致。至于此图相较于同时期的其他沙水情形图,图面上多了萧山县的原因,笔者猜测可能是因为乾隆在三月时指出“盖潮趋南亹,则萧山一带,必当其冲。然数百年来,岂无一趋南岸之时?未闻萧山一带,受其害也。或潮由中亹,虑与南岸尚近,则乾隆十六年朕南巡时,海潮正由中小亹,彼时南岸之塘去海远近若何?现在海潮趋北亹,中亹尚未至,何虑及萧山乎?着富勒浑、即行查明据实具奏。”为了回应乾隆对萧山情况存在的困惑,故富勒浑覆奏时,在图中绘制出萧山县。综上,笔者推测1号图可能是针对三月“海塘沙水情形图”,于四月再次上报的“沙水情形图”。

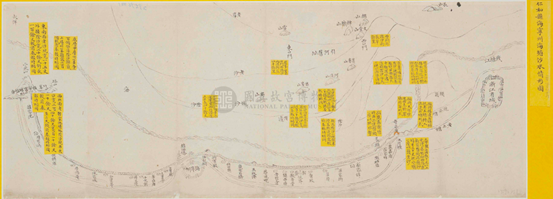

图1 乾隆三十七年四月“仁和县海宁州海塘沙水情形图” 台北“故宫博物院”藏 根据2号图中贴签内容以及图中所绘章家庵新涨阴沙情况,笔者认为此图或系乾隆四十六年(1781)正月奏报的“沙水情形图”。具体考证如下:图中范家埠处贴签记录“范家埠塘外涨有阴沙一块,较前奏报时日渐涨大,中冲浅水沟一道,将阴沙分为二块,水溜逼近塘根”;万嘉庙处贴签记录“拟于万嘉庙塘外,添筑盘头一座,以挑水势”。二者与乾隆四十六年(1781)正月十四日《奏报抢修石塘工段及现在沙水情形》中“又谕,据富勒浑奏,抢修石塘工段,暨现在沙水情形一折,内称范家埠塘外阴沙一块,中冲水沟,大溜逼近塘根,因于顶冲处所添筑柴工盘头一座,随按筑护沙埽牛三十丈……随复拟于万嘉庙塘外,添筑盘头一座,俾上下帮助,以挑来回大溜,使之回向南趋”的描述一致,并且当时乾隆帝意欲在章家庵处赶筑盘头一座,故用朱笔在图内圈识,与2号图中章家庵处的朱笔涂红一致。据此推测,此图的奏报时间大致为乾隆四十六年(1781)正月。

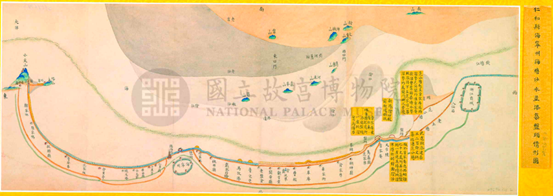

图2 乾隆四十六年正月《仁和县海宁州海塘沙水情形图》 台北“故宫博物院”藏 3号图中天字号处的贴签记录“天字号迤西向无柴石塘脚,请建柴塘五百丈”“天字号迤东现筑柴塘二百二十丈”,这与乾隆四十五年十月的奏折中记载的“宿字号至天字号柴塘二百二十丈赶紧补筑,查天字号以西之老土塘旧无柴石塘脚,今应接筑柴塘五百丈”基本一致,可知3号图可能为浙江巡抚王亶望奏折所附乾隆四十五年(1780)十月《仁和县海宁州海塘沙水情形图》。

图3 乾隆四十五年十月《仁和县海宁州海塘沙水情形图》 台北“故宫博物院”藏 4号图中天字号处的贴签为“现在柴塘之后抢筑条块石塘,天字号迤西二百丈,迤东三百丈,共工长五百丈”以及“天字号迤西数十丈老沙微有刷卸”,与十二月十二日富勒浑奏报“范家埠对面水底阴沙渐阔,大溜日逐移西,由天字号以上数十丈,刷成兜湾,逼塘而下……现将柴塘加意保护。其赶筑之抢险石塘三百丈,臣等前请天字号迤西筑一百丈、迤东筑二百丈,共三百丈。今细察形势,尚属不敷,应于天字号迤西再添筑一百丈,迤东添筑一百丈,共五百丈,方与塘外水势情形足备捍御”基本一致。故推测4号图的奏报时间为乾隆四十五年(1780)十二月。

图4 乾隆四十五年十二月《仁和海宁二州海塘沙水情形图》 台北“故宫博物院”藏 5号和7号地图与前文论述的2号地图所绘地理信息和贴签的内容基本一致,前文已经考证2号图是乾隆四十六年(1781)正月奏报的,故5号和7号图也应与乾隆四十六年(1781)正月上报的沙水情形图有关。三幅地图的不同之处主要有:5号图和2号图章家庵处均有涂红,7号图则没有;5号图为墨色,7号和2号图是彩绘图;7号图相较于2号和5号图,天字号处多了一张内容为“现办抢筑条块石塘”的贴签。在乾隆四十六年(1781)正月二十三日《奏报查勘改建塘工及现在沙水情形》一折中记载:“现在赶筑之抢险条块石塘五百丈……查勘改建塘工缘由,及现在沙水工程情形,奏并绘图贴说恭呈”,因此推测7号图的奏报时间可能是乾隆四十六年(1781)正月二十三日。虽然2号图和5号图除了着色的区别,图中再无其他可以断定时间的要素,无法推测两幅图的具体情况和关系,但两张图章家庵处均涂红,从现存“海塘沙水情形图”来看,上呈的地图均为彩绘,因此可以推测5号图可能是2号图传递过程中某一阶段的草图或者摹绘本。

图5 乾隆四十六年正月《仁和县海宁州海塘沙水情形图》 台北“故宫博物院”藏 6号图章家庵处贴签为“拟于章家庵迤西相离七十丈处,再添筑盘头一座,使其接续挑溜,俾得冲刷对面阴沙”;范公塘处贴签为“范公塘起至章家庵西,溜势已向开行,惟章家庵前溜势紧贴柴塘,水势较深,接下至范公埠一带,溜势仍属开行,渐次平缓”以及“新涨阴沙较前”;而乾隆四十六年(1781)二月十三日的上谕档记载“因往来察看,除从前所筑上下盘头二座外,现于黄字号赶筑盘头一座,章家庵盘头迤西七十丈,再添筑盘头一座,……今水势既渐已南趋,北岸老沙不复坍卸,……此时所筑盘头,既甚得力,自应督率在工各员,上紧趱办,使大溜日渐开远,其赶筑护沙柴埽二百丈,亦应照办,以为保护之计”,两者基本相合,因此大致可以推测6号图的奏报时间为乾隆四十六年(1781)二月。

图6 乾隆四十六年二月《仁和县海宁州沙水并添筑盘头情形图》 台北“故宫博物院”藏 8号图名为《仁和县海宁州塘工沙水情形图》,《水到渠成》中认为本图是乾隆四十六年正月上报的图,此论仍需斟酌。图中朱批“所点处,或可尽人力,祈神佑;天字号以西塘工情形紧要,应勉力速办”,以及天字号贴签记录的“酌量添建石塘数十丈,以备险工等语”,与乾隆四十五年(1780)十一月记载的“现拟先从天字号柴塘以内,先行赶办石工,并于天字号以西,酌量添建石塘数十丈,以备险工等语。所办甚是……此则全赖海神嘉佑。非人力所能勉强……勉力坚筑石塘,目今要务也,妥为之”极为相似。不仅如此,文献中提及乾隆帝“意或从南岸港边一带涨沙施工……但不能限定,已于图内点出”,与图中朱笔圈识内容一致,故8号图可能为乾隆四十五年(1780)十一月上报的“塘工沙水情形图”。

图7 乾隆四十五年十一月《仁和县海宁州塘工沙水情形图》 台北“故宫博物院”藏 (二)道光年间 目前嘉靖、道光、咸丰时期保留下来的沙水情形图仅京都大学所藏道光十二年(1832)绘呈的《海塘图》一幅。该图未注明绘制者,图幅大小也因未见到原图暂无法测量。笔者认为虽然此图的图名及其位置,确与其他沙水情形图将图名写在图右侧的特点及命名习惯有别,但地图的绘制范围、着色习惯都与乾隆时期沙水情形图极为相似。此外,更重要的证据在于图面上同样使用贴签注明钱塘江的水势以及沙洲的进退情况,以上都符合沙水情形图的绘制定式,所以也将其纳入沙水情形图的范围。不过对于这幅地图的绘制年代,笔者认为可能并不是道光十二年。 首先,该图念股头处的贴签为“直出老沙宽二千三百四十六丈”“东西横长二千二百五十丈”,与《海塘揽要》中乾隆二十八年(1763)六月记载的“柴塘外念股头直出老沙宽二千三百四十丈,东西横长二千二百五十丈”一致。不过由于其他贴签上的数据和乾隆二十八年(1763)沙水数据的记载并不相符,因此也不能凭此就确定此图为乾隆二十八年(1763)上报的沙水情形图。虽然沙水情况虽变化无常,但相隔多年,出现相同数据的几率较低,因此,该图为道光十二年(1832)的可能性也较小。其次,乾隆四十五年(1780)七月“念股头涨沙以渐冲刷无存”可是图中依然绘制了念股头。最后,该图钱塘江中泓的画法与乾隆和光绪年间的都不相同。由于道光年间能搜集到的沙水情形图仅此一张,缺少参照物,无法准确判断道光年间中泓的画法是否都是如此。考虑到笔者也暂未搜集到道光十二年(1832)呈报沙水情形的奏折,因此无法对图中贴签记录的数据进行核对。但通过上文综合分析,认为该图系道光十二年(1832)的沙水情形图的说法较为可疑。

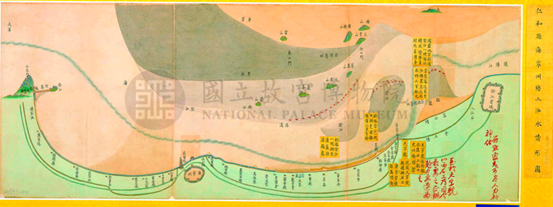

图8 “仁和海宁二州海塘沙水情形图” 京都大学图书馆藏 (三)光绪年间 光绪年间的沙水情形图共10幅,除现藏中国国家图书馆的王亮(希隐)藏清内府本的光绪七年(1881)彩绘《浙江海塘沙水情形图》之外,其余沙水情形图均属一个系列。此9幅地图,无论是图幅大小,绘制方式、颜色、绘制范围以及命名方式几乎完全相同。光绪七年(1881)彩绘《浙江海塘沙水情形图》,按《舆图要录》可知图幅为19×67厘米,由于未见原图,暂无法做出非常具体的判断,但从图名和图幅来看,应属于沙水情形图无疑。相较于乾隆和道光年间的沙水情形图,光绪时期的沙水情形图中增加了维护海塘的各堡和盘头,图中用黄色的线来绘制塘堡,黄色的圆点来表示盘头。这一时期,中泓的画法也发生了变化,之前中泓的画法为线状,光绪年间则开始使用半圆形表示。

图9 《光绪二十九年十月份海塘沙水情形图》 中国国家图书馆藏 四 沙水情形图绘制的“制度性”规定 通过对现存沙水情形图的梳理,大致可以归纳出沙水情形图中以下几点共有的特征: 第一,地图方位上南下北,左东右西。 第二,地图的绘制范围右侧起自六和塔,左侧至小尖头山。 第三,采用形象画法,杭州城与海宁县使用鸟瞰视角的透视技法描绘。 第四,从地图的着色来看,除了从文献中可以直接获取的“塘内用深绿,中泓用深蓝,阴沙用水墨”外,其他地理要素在绘制时颜色同样有定式,如城垣用蓝色填涂,不绘雉堞与城楼;南岸涂以淡青色,北岸涂以赭石色;河道与两岸堆沙绘以灰白色,通过颜色的浓淡进行区分;山峦则用形象画法,涂以鲜绿色。此外,图中还用不同颜色来表示不同质地的海塘,柴塘用红色绘制,石塘选择红蓝相间的线条,塘堡和盘头均使用黄色表示。 第五,图中的地理要素通常包含山脉、钱塘江河道、塔庙、城镇、海塘、沙洲、城池并在其上标注城门、贴签,到光绪朝以后增加了塘堡和盘头。 由此可以推测,清代的“浙江海塘情形图”的绘制至少自乾隆时期开始应有标准底图,在使用时会根据实际需要添加额外的地理要素、文本和贴签。 在具体的塘工政务处理中,统治者也十分注重地图是否按照定式进行绘制。乾隆四十三年(1778)乾隆帝在批阅王亶望奏报图时,认为:“未为清晰,并指出从前进呈之图,塘内用深绿,中泓用深蓝,阴沙用水墨,各色绘画分明。而今此次所进之图,仅用淡色勾描,不分深浅,未能一目了然。嗣后进图,仍照旧式,分别颜色绘画,将此由四百里传谕知之。”就目前所存留的沙水情形图来看,确实其中绝大部分都没有打破着色要求。 除此之外,对图中的地理要素的绘制要求也是如此。乾隆五十八年(1793),长麟奏报海塘沙水情形,乾隆帝看后指出:“未将中泓大溜绘出,殊未明晰”。皇帝如此注重图中对中泓的绘制,是因为“海塘沙水南坍北涨情形,全凭中溜所趋为准”,但是“该图并未将中溜画出,是曾否南趋之处,竟未明白,反似江水连成一片,弥望汪洋,所谓南坍北涨形势,更从何处辨别。”乾隆帝“将此次所进海塘图发还,并将旧图一并发交阅看,令该抚将现在中溜向南向北之处,每月照旧绘在图内呈览,毋得似此牵混。”中泓是统治者判断海潮大溜是否发生变化的重要依据,由此可知在地图中绘制中泓应当也是一种制度性的规定。 在具体的政务处理过程中,地图的颜色和地理要素,能够辅助读者阅读地图的相关信息,但是在使用中国传统地图时,还应考虑其是否具备“准确性”。首先,中国传统地图常采用“写意”的画法;其次中国古代虽早已掌握了测量高估、直线距离甚至经纬度的方法,却不一定在绘制传统地图时使用了这些方法。至少,清末以前的地图,除了少量使用“计里画方”之外,大都不标绘比例尺。所以,大多数地图只能表现地理要素的相对位置,“海塘沙水情形图”亦是如此。在塘工政务处理时,地图被用来协助使用者进行相对定位,使其成为制定政策的依据。乾隆四十六年(1781)乾隆帝指出:“至详阅图内所筑上下盘头二座,其顶冲形势,较之章家庵,尚为稍减,该处施工筑做盘头。”可见,统治者可以根据图中所绘的地理要素,对海塘修建进行规划。不过,当需要具体的数据时,如想要得知沙水情形图中新涨阴沙和海塘的确切距离,仅靠图像呈现的内容无法获取,必须依靠贴签中文字的辅助,才能达到准确获取信息的目的。因此,中国传统地图在绘制中多采取图文结合的形式,绘制地图时随图附带贴签,沙水情形图亦循此法,除了图面的颜色和地理要素,另一个重要组成部分就是记录了沙水变化和海塘修建具体情况的贴签。 现以乾隆四十五年(1780)十月上报的3号图和四十五年(1780)十一月上报的8号图中沙水情形图中的贴签内容为例,来对比签贴所记载的沙水淤积情况与实际的异同,进一步分析图中文本信息与作为图像的地图之间的关系。在8号图中,章家庵对面的贴签为“新涨阴沙一块,日渐宽阔,离塘仅二里有余”;3号图章家庵处的贴签为“章家庵对面,离塘三里有余。”当我们对两幅图的图面信息进行对比时,可以看到在章家庵对面确有新涨的阴沙,但仅从图面来看,无法直接判断其离塘距离是否发生变化,而此时贴签中的文字信息,则能提供更为准确的传递沙水变化情况。 总体而言,通过对留存下来的地图以及相关史料进行分析,可以断定清代的“海塘沙水情形图”的绘制,无论是颜色、地理要素、绘制技法、范围,甚至贴签都应当存在着制度性的规定。当然,这些制度性的规定很可能是不成文的,而是一种习惯性的规定。 五 结论 综上所述,清代“海塘沙水情形图”的出现,与清代沙水奏报制度的发展相始终。康熙、雍正时期,因为钱塘江主槽北趋,给沿岸民众生产生活造成了威胁,出于地方治理的需要,开始有官员自发性地向中央奏报沙水情况。乾隆时期,对海塘修建格外关注,要求官员每月奏报钱塘江沙水情况,沙水情形图的呈报则由每两月呈报改为每月呈报,沙水情形图的奏报也逐渐规范化。不仅如此,“浙江省海塘沙水情形图”的绘制,其绘制范围、正方向、着色、地理要素、贴签等等都有着制度性的规定。之所以如此,是因为对于地图的阅读者而言,从地图上正确地获取信息,实际上是一种“能力”,这种“能力”要求读者必须了解地图上包括颜色、贴签在内各种“符号”的涵义,而这必然要求相关地图所使用的符号具有规范性或者制度性,否则就会出现误读。 古今中外的地图大都使用着或多或少的符号,虽然有些符号所代表的地理事物形象直观,但大多数符号的使用则是始于习惯,终成定制,尤其是那些还传递着除代表地理事物之外其他涵义的符号。如果不了解那些习惯以及涵义的话,那么就有可能会对地图所承载的信息产生误读、曲解,无法正确、全面地实现地图的绘制目的和使用功能。对此,西方古地图的学者多有研究,《地图学史》指出:“那些中世纪所缺失的就是包含一种正式的图例或者图注来清晰的阐释一个符号与其所代表的事物之间的关系。例如,对于某些信息类别,波特兰航海图有着一个单意的颜色和符号系统,如使用小十字代表岩石,用点代表离岸的浅滩。一个小十字从未表示一个浅滩。但是图中没有图例。这并不是因为绘制一个图例是不可能的,而是因为没有必要。制图学家和地图预期的用户属于一个高度专业化的封闭的交流系统,涉及到掌握只有极少数人知道的知识的受众;编码可以兴旺发达,但一个图例是不需要的,因为受众已经知道了密码。在一个开放系统中,其目标受众较为广泛,那么省略掉图例是非常困难的”。地图中使用的线条和颜色也是如此,这点通过上文对“浙江省海塘沙水情形图”中所用颜色的分析即可看出。 上述分析也适用于中国古代大部分用于行政事务的官绘本地图,如明代后期直至清代前期的众多政区图,大都使用相近的着色系统,且用大小不等的、形象的城池符号来描绘不同等级的治所城市。如河工图分为“河工工程图”和“河工沙水情形图”,工程图在绘制中,黄河涂以黄色,其他河湖均用青蓝色;以南方为上;图上贴红签来注明施工情况;“河工沙水情形图”则与海塘一样,使用贴红或贴黄来记录水情、工程修建等最新情况。运河图除了王耀的研究中所提到的类型之外,运河图河道图中多绘制运河沿岸山峦、庙宇等人文景观;运河涂以青灰色、黄河画黄色水体。由此可进一步推测,不仅“浙江省海塘沙水情形图”如此,明清时期的用于行政事务中的地图,由于被用于一个高度专业化的封闭的交流系统中,因此其对颜色和符号等的使用也普遍有着一些制度性的规定。当然,这种制度是不成文的,可能来源于习惯,但对其的掌握要经过实践方面的训练。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|