| 春节期间,西湖景区频频登上热搜!不少游客朋友来到西湖都直呼“太美了”!要知道,这份美之所以能保留至今,还要从杭州老市长苏轼完成的西湖疏浚和新堤修筑等工程说起…… 东坡一梦一诗卷 两宋三修三贤堂 林逋去世一甲子后,西湖葑田蔓生,葑泥堙塞。哲宗元祐五年(1090),在杭州知州苏轼眼里的北山和南山之间,不是葑横,便是葑合。差人丈量,湖上葑田计有二十五万余丈。加上杭州迭遭旱灾,西湖日益干涸,湖将不湖。于是苏轼一方面禁限葑田,另一方面发动民力疏浚西湖,刈除葑草,修筑一条湖上新堤,以此救灾,也是救湖。

南宋马麟《林和靖图》。东京国立博物馆 藏 这年四月二十八日,他在州衙官吏的陪同下,一早北出凤凰山州衙双门(今万松岭路东端,南宋皇城在此建和宁门),登临吴山,祭祷“城池护神”城隍。 这次祭祷非常隆重,苏轼甚至在奏报朝廷的《杭州乞度牒开西湖状》之前(这篇著名奏章要到五月初五日才上奏),就专门写下一篇献祭“祝文”。吴山祭祷结束后,又去涌金门外西湖边的“水族统领”五龙王庙接着祭祷,然后再去宝石山下的“钱塘龙君”水仙王庙祭祷。先神明,后朝廷,一日三祭,不惮烦劳,可谓虔诚至极。 南宋李嵩(传)《西湖图》局部,苏堤与西山之间可见大片葑田。上海博物馆 藏 三处“祝文”其实就一篇文章,中心意思就是为生灵百姓浚治西湖,祈祷神明大力佑护。其中说到:“杭之西湖,如人之有目。湖生茭葑,如目之有翳。翳久不治,目亦将废。河渠有胶舟之苦,鳞介失解网之惠。六池化为眢井,而千顷无复丰岁矣……”这是苏轼第一次将西湖比作人的眼睛,希望在接下来的西湖疏浚中,得到神助,“复有唐之旧观,尽四山而为际”,还唐代西湖的本来面目。 也就在这时,苏轼见到了一卷林逋《自书诗卷》(现藏故宫博物院)。见字如面,眼前这件墨宝让他记起自己曾梦见过和靖先生,双目炯炯,道骨仙风,印象极深。而字如其人,这书体竟然也那么清瘦。

南宋李嵩(传)《西湖图》局部,苏堤与西山之间可见大片葑田。上海博物馆 藏 三处“祝文”其实就一篇文章,中心意思就是为生灵百姓浚治西湖,祈祷神明大力佑护。其中说到:“杭之西湖,如人之有目。湖生茭葑,如目之有翳。翳久不治,目亦将废。河渠有胶舟之苦,鳞介失解网之惠。六池化为眢井,而千顷无复丰岁矣……”这是苏轼第一次将西湖比作人的眼睛,希望在接下来的西湖疏浚中,得到神助,“复有唐之旧观,尽四山而为际”,还唐代西湖的本来面目。 也就在这时,苏轼见到了一卷林逋《自书诗卷》(现藏故宫博物院)。见字如面,眼前这件墨宝让他记起自己曾梦见过和靖先生,双目炯炯,道骨仙风,印象极深。而字如其人,这书体竟然也那么清瘦。

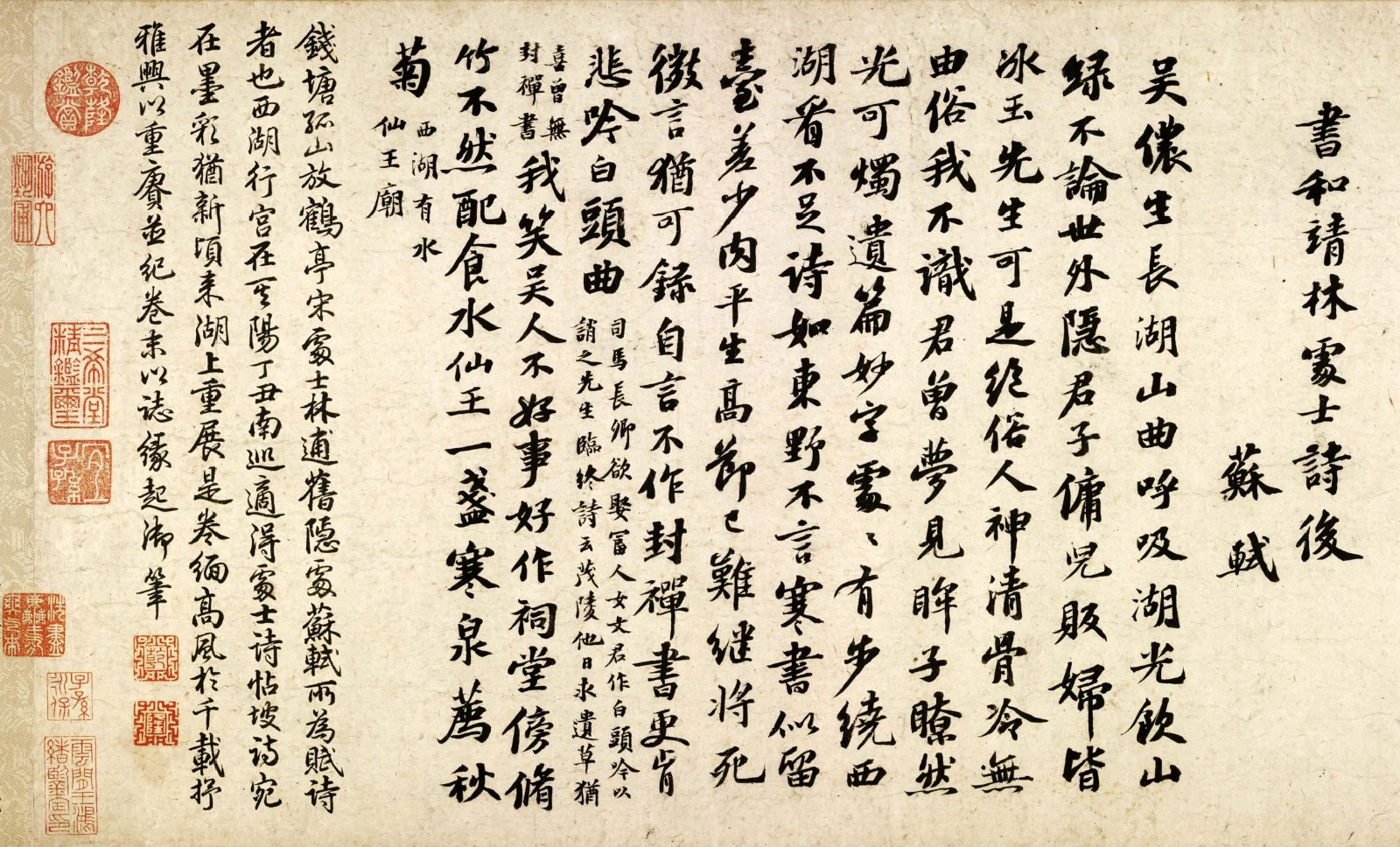

北宋林逋《自书诗卷》苏轼题跋。故宫博物院藏 和靖先生一直就是自己景仰的先辈,现在竟然一梦而见,一见其真,苏轼大感奇妙,便即兴在诗卷之后书题长诗一首: 吴侬生长湖山曲,呼吸湖光饮山绿。不论世外隐君子,佣奴贩妇皆冰玉。先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。我不识君曾梦见,瞳子了然光可烛。遗篇妙字处处有,步绕西湖看不足。诗如东野(孟郊)不言寒,书似留台(李建中)差少肉。平生高节已难继,将死微言犹可录。自言不作封禅书,更肯悲吟白头曲。我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊。 诗中盛赞林逋生活的环境、作为隐士的高洁、诗歌的特点,以及耿介不媚的高风亮节。但苏轼写字好丰腴,林逋书法则偏于纤瘦,是以他忍不住开起了玩笑,说林逋书法极像宋初李建中的字,俊瘦,但少了点“肉”——您老太瘦了,呵呵!林逋《葑田》诗他也是读过的,想到自己刚去过西湖葑田的“地主”水仙王的庙里祭拜过,于是又不无开玩笑地说,和靖先生祠也太狭小了,应该请他来孤山水北配享水仙王,将漫漫葑田管起来。 玩笑归玩笑,林诗苏跋,珠联璧合,也算是他们留给杭州的一件珍贵作品。 “忽惊二十五万丈,老葑席卷苍云空。”苏轼终于完成了西湖疏浚和新堤修筑等惠民工程。这是西湖史上具有划时代意义的重大工程,不但西湖再次得到治理,苏堤与白堤从此一同支撑起西湖景观的基本格局。 北宋末年,孤山广化寺(原孤山寺)在原有唐代竹阁遗迹祀奉白居易一人的基础上,添加了林逋与苏轼,由此第一次出现了三贤堂。

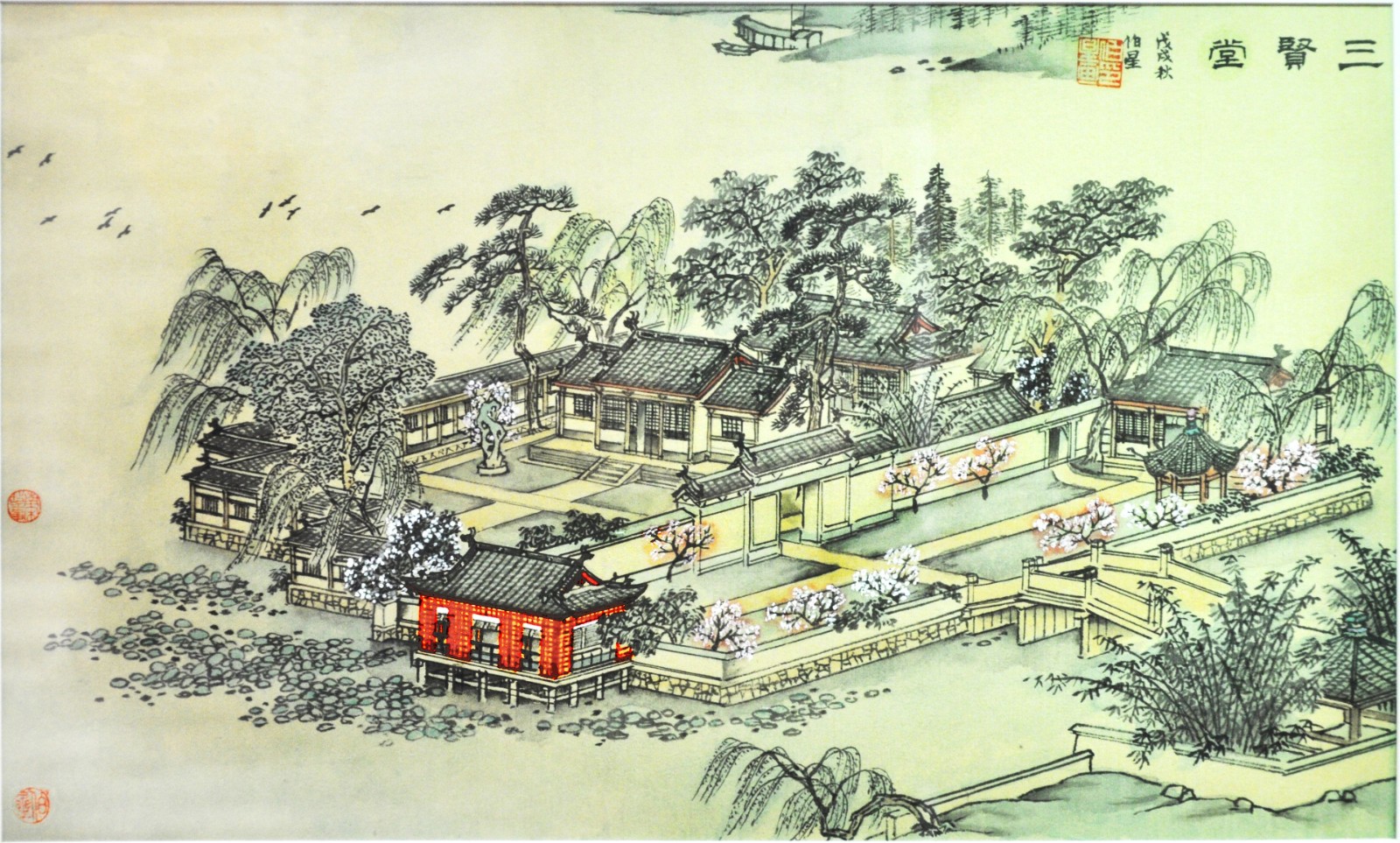

傅伯星《三贤堂》,绘于2018年 但三贤堂后来却几经变故。 宋高宗定都杭州后,为宣扬“君权神授”在孤山大建四圣延祥观,竹阁随广化寺被迁至北山路口,三贤堂则被废弃。 直到孝宗乾道五年(1169),知临安府周淙某天读到一百四十多年前林逋的那幅《自书诗卷》,以及八十年前苏轼在林逋手迹后的题跋“不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊”,深有所感,便利用宝石山下水仙王庙东侧厢房,重建三贤堂。当时的水仙王庙人多嘈杂,周淙在此恢复三贤堂,也是期望以三贤名望抑制这庙中的喧闹氛围。这番操作让消失多年的三贤堂重回湖上,功莫大焉!但他做事还是稍欠考虑,由此带来了三贤堂的再次迁建。 半个世纪后的宁宗嘉定十五年(1222),临安城再遇旱情,时任知府的袁韶某天来到水仙王庙祈雨。但见这水仙王庙坐北朝南,水仙王像华彩鲜丽,居于正堂之上,而三位先贤塑像只能“俯首”居于祠庙一侧。周淙当初将三贤堂建于这里,意在抑制庙中的喧闹,现在看来收效甚微,因为知府大人前来祈雨,官府的帐篷在此随处搭建,乱糟糟的,毫无敬重之意。更有一班吏卒喧嚣其间,箕踞堂前,拜谒三贤应有的礼敬氛围荡然无存。 为使三贤摆脱现在的尴尬境地,袁韶决定另外择地,迁建三贤堂。 那么,他能找到一个理想的地方吗?下回分解。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |