| 光绪二十七年(1901)的一个秋天,萧山人陈大俊、陈大昀和上虞人王恩元,余姚人朱湘生、姜禹卿一起荡着小舟来到了湘云寺。他们此行的目的不仅仅是游山玩水,也是在准备筹建一个文学组织湘湖吟社。当时,萧山、上虞和余姚都属于绍兴府管辖,因此他们可算同乡。陈大俊提议众人到湘湖转转,大家见到如此好山好水,不知不觉沉醉在这美丽的风景中。

远眺压乌山

诗人们的第一站是石岩山(旧名鹅鼻山)脚下,望着高耸入云的山巅,感受瑟瑟秋风来袭,皆为湘湖的风姿所叹服。 一行人里要数王恩元最为年长,也最有才气。他生于清咸丰八年(1858),字耀晖,号葆堂,又号孝同。面对如此景色,他挥笔写就:“鹅鼻山高势切星,岩颠端合见沧溟。自惭腰脚顽无力,孤负凌虚一览亭。笠泽麻源比未工,莼鲈况复胜江东。季鹰当日疏狂甚,不道秋风在越中。风雨归桡瞑入城,市桥人语报初更。剪灯忆我销魂处,四照山光打桨行。越绝风骚叹寂寥,别开诗镜向山椒。凭君主张莲花社,遍与词人赋大招(越中吟事皋社而后未有继者,兼庐创湘社,议假压乌山湘云寺设诗盦,奉乡先栗主)。最喜精庐得静便,蒲团松尘亦前缘。相期玉带留山日,重上米家书画船(兼庐拟为湘云重造山门)。” 陈大俊字念昇,一字彦昇,号兼庐主人,家住车里庄,是涝湖陈氏的后裔。王恩元诗中提到的兼庐便是指他。诗中明确说明湘湖吟社是陈大俊最先提议的,而且他还要在湘云寺设诗盦,以及重建湘云寺破败的山门。王恩元非常期待和陈大俊等人一起再次来到湘云寺,再次坐上画舫游湘湖,重访焕然一新的湘云寺山门。

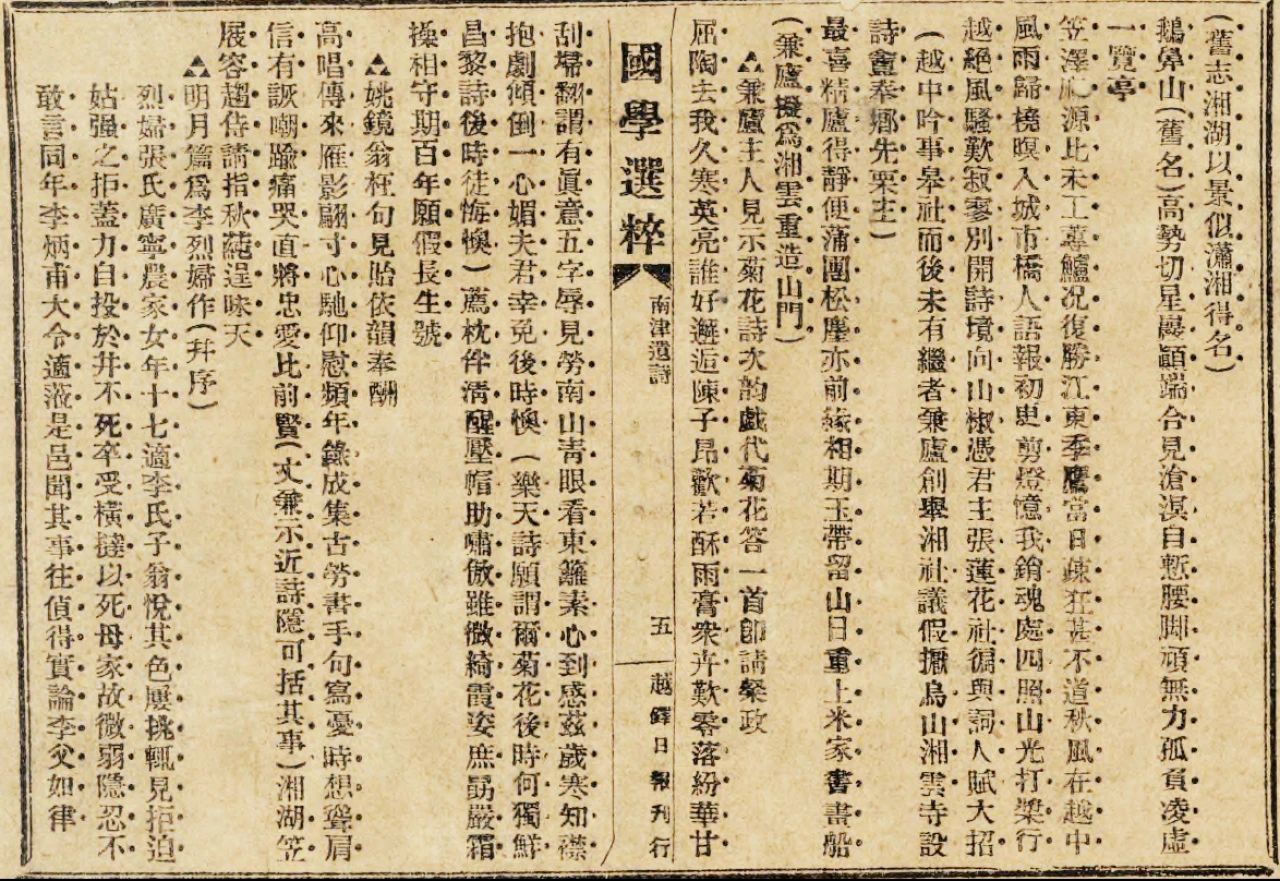

王恩元诗作书影 本来这次参加湘湖吟社的还有萧山人黄元寿,不过王恩元的诗里没有提到。黄元寿原名丙寿,字见安、砚庵、彦庵,光绪十一年(1885) 乙酉科拔贡,为乡举人,是清末湘湖重要人物之一。他对湘湖也很有感情,留下过很多吟咏湘湖的诗歌,且文采不错,如周易藻的《萧山湘湖志》中收入他的诗歌就达二十九首之多。当时黄元寿因为有事未到,就写了一首诗歌来表达自己的感情,诗名为《辛丑秋日陈氏念畴、念昇偕王子葆堂、朱子湘生、姜子禹卿小集湘云寺,商立湘湖吟社,是日予以他事未与,因补以诗》(见《萧山湘湖志》卷七)。黄诗中“愿借蒲团礼昔贤”指的就是湘云寺的诗盦。黄元寿后来还专赴涝湖陈氏湖海楼与陈大俊、王恩元等人见面,一直后悔没有参加湘湖吟社的活动。 注:本文节选自《清代湘湖轶事》,作者曹海花,文章有删改。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |