|

三七摄 在西湖杨公堤隐秀桥不远处,有一条浓荫蔽日的僻静大道,伸向尽头,是一座在水一方的私家园林,这就是已有百年建造历史的“西湖第一名园”刘庄,如今已成为西湖国宾馆。由于其一度不对外开放的缘故,因此披上了一层神秘的面纱。

刘刘庄之所以姓刘,是因为它的第一代主人叫刘学询。这个刘学询,在晚清称得上是一个风云人物。他身为清朝进士、朝廷命官,却暗助孙中山反清,深藏数十年而不露。他的一生,经历了“大隐于朝,中隐于市,小隐于野”这三隐,然而又算不上一名真正的隐士。刘学询,字问刍,又字文楚,号耦耕,广东省香山县(今中山市)下恭镇古鹤村人,是孙中山的同乡,距中山故居翠享村仅20余里。生于1855年(咸丰五年),比孙中山年长11岁。1895年,孙中山从海外回广州创办农学会,策划在重阳节进行武装暴力,这一举动得到了刘学询为首的数十名社会名流的署名赞助,后来事机泄密,起义失败,但孙刘却结下了友谊。孙中山知道,他这个香山老乡是一个敢作敢为的同谋。孙中山与刘学询尽管政治理想各异,但在推翻清王朝这一点上却是十分一致的。

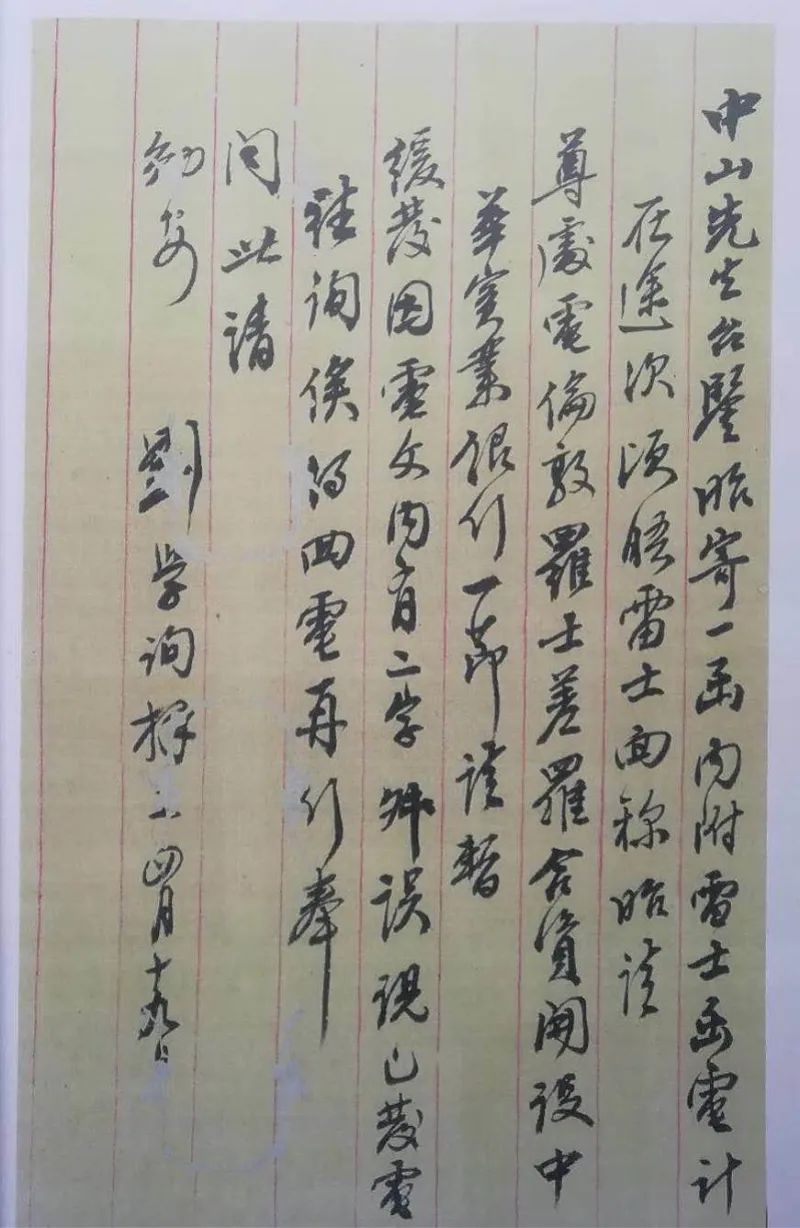

刘学询致孙中山信札手迹 刘学询奔波“革命”,那么又是怎样想起到西湖边来建造刘庄的呢?这要从他的早年的经历讲起。 1879(光绪五年),他24岁时考中举人,次年进京参加了会试,返回家乡广东路过杭州时,一见西湖美景,刘学询顿时惊呼:“哇,故乡无此好湖山”!有一天,刘学询带了仆人路过杨公堤卧龙桥旁的宋庄(今郭庄之“汾阳别墅”),见宋庄楼阁秀丽,气概非凡,马上递上名片求见,名片上书“新科举人,广东香山刘学询”。不想那天宋庄主人宋端甫正有客在家,不能分身,便让家人出来谢绝了。少年得志的刘学询顿时感到奇耻大辱,便立志要在西湖造一座别墅,来超过宋庄。 1900年刘学询45岁了,几年来的周旋,有感于官场黑暗,尔虞我诈,以及政治斗争的失败使他心灰意冷,他想起了西湖边卧龙桥畔的“宋庄之羞”,于是开始了另一番事业,把全部的精力和财力投向了在杭州西湖私家别墅的建设上,他把其别墅取了一个好听的名字——水竹居。

水竹居 刘学询的“水竹居”与宋庄相距不过一公里,中间隔着一座丁家山。当时刘学询以每亩200银元的高价买下了丁家山以南滨湖的大片土地。水竹居始建于清光绪二十四年(公元1898年),这一年正好是康梁“戊戌维新”失败的那年。 水竹居本是这座庄园中的一座竹结构的亭名,后被用作庄名。刘学询是总设计师。这位满脑子帝王思想的进士对现代化国家的规划一窍不通,但对园林设计却颇具匠心。其设计理念就是一切要精要好,他拆掉了广东香山老家的全部雕梁画栋的门窗运来杭州。从老照片看,水竹居中亭台楼阁大多是岭南风格的,小楼外边都带着回廊,这样即使在雨天和烈日下,也可称心如意地观赏湖光山色。1905年,水竹居工程完工,这一历时八年兴建的庄园,当时的建筑面积为1369平方米。

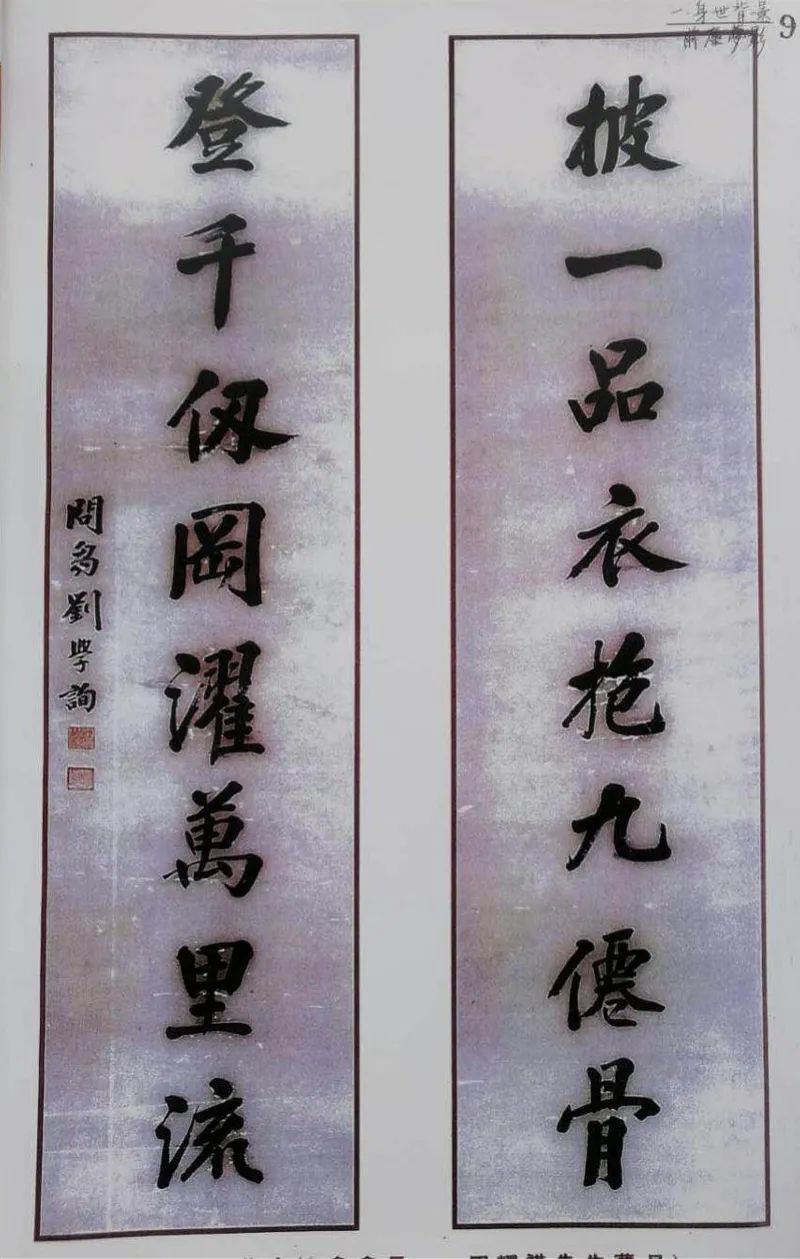

刘学询的书法 刘学询晚年自号“水竹老人”,他把园林取名为“水竹居”,应该是受了苏东坡《吟竹诗》的影响:“可使食无肉,不可居无竹,无肉令人瘦,无竹使人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医”。 新中国的缔造者毛泽东,对刘庄感情很深,第一次到刘庄是1953年12月27日,一直住到1954年3月14日才离去,共三个半月。在这期间,他在刘庄主持起草了新中国的第一部宪法草案。从1953年到1975年的22年中,毛泽东共40多次来杭州,每次大都下榻在刘庄,一住下来,就对警卫人员说:到家了。他有时一年要来两次,最长的一次整整住了七个月之久,把杭州当作他的“第二个家”。他常说刘庄安静,是个读书的好地方,他在西湖工作、生活了将近800多个日日夜夜。1975年2月,毛泽东生前最后一次来到西湖,在刘庄住了整整2个月,这年已是82岁高龄。1976年9月9日,83岁的毛泽东在北京逝世。毛泽东以“刘庄为家”,在他心目中,刘庄已经成为了酝酿和决定国政大事的“第二个中南海”。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |