|

隐藏的元素/摄 若一路向北沿湖行至西泠桥畔,可见青石墓碑静立苍松之下,碑上镌“鉴湖女侠秋瑾之墓”,上有“巾帼英雄”四字,为孙中山先生亲题。秋瑾石像左手扶腰,右手按剑,背倚孤山,面朝西湖,在湖光山色之间彰显着近代中国第一女杰的铮铮侠骨。

清光绪三十三年(1907年),秋瑾就义于绍兴轩亭口,临终仅留“秋风秋雨愁煞人”七字绝笔。秋瑾友人徐自华、吴芝瑛冒死收殓遗骸,几经辗转,终遵其“埋骨西泠”之愿。 据《西湖新志》卷九载:“秋瑾墓初在孤山南麓,后迁西泠桥侧。”然民国初年,时局动荡,墓址屡遭迁毁。直至1981年,方定址于今处。墓碑正面“巾帼英雄”四字为孙中山亲题,碑阴刻冯玉祥所撰挽联:“丹心应结平权果,碧血长开革命花”。其中,“碧血”化用苌弘的典故,《庄子·外物》记载:“苌弘死于蜀,藏其血,三年而化为碧” ,后世于是用碧血指代烈士忠臣所流的血。

秋瑾早年诗作《登吴山》云:“老树扶疏夕照红,石台高耸近天风。茫茫灏气连江海,一半青山是越中。”诗中“越中山色”与埋骨之地孤山相映。孤山自古为文人雅士的归隐之地,然而秋瑾的长眠于此,却为孤山添了一抹迥异的血色,恰如屈原投身汨罗,以血泪激荡千年江声。其《满江红·小住京华》中“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”之句,慷慨激昂,与屈原“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的孤勇一脉相承。辛亥元老柳亚子曾谒墓题诗:“碧血摧残酬祖国,怒潮呜咽怨钱塘。”此诗出自柳亚子《吊鉴湖秋女士四首》。 秋瑾墓侧,原有冯小青、苏小小二墓。三女同栖孤山,命运迥异:小青为薄命才女;小小乃红尘情痴;而秋瑾以剑为笔,以血为墨,书写家国大义,恰似屈原以香草喻志,将个人悲欢化为天下之叹。

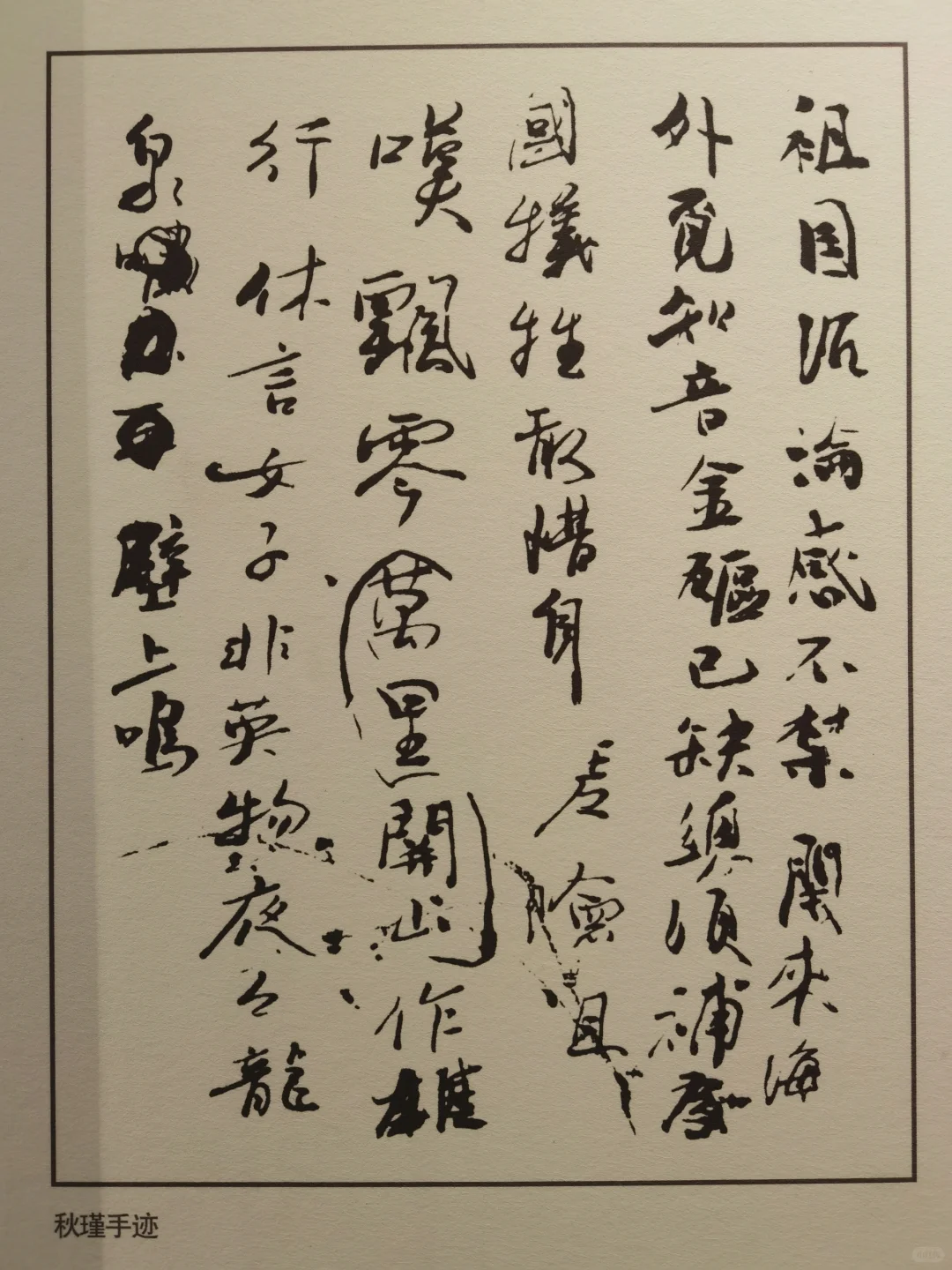

秋瑾手迹 今日孤山,平湖秋月游人如织,秋瑾墓前却常显清寂。然而清明时节,墓前仍有白菊凭吊,游人至此,或见湖上烟雨迷蒙,或闻松涛飒飒,鉴湖女侠之精神早已融于湖山。秋瑾“一腔热血勤珍重”的誓言,与屈子“路漫漫其修远兮”的沉吟交织于风中,昔年她笔下的“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”,更与屈原“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬”的佩剑形象遥相辉映。 若春日泛舟湖上,或可遥想:百年前,秋瑾白衣佩剑,独立西泠,望湖山而吟“拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回”。而今苏堤桃柳成荫,远处雷峰塔影婆娑,唯愿这“淡妆浓抹”的西湖,永远铭记那一缕不散的侠魂,一如汨罗江水永载楚辞风骨。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |