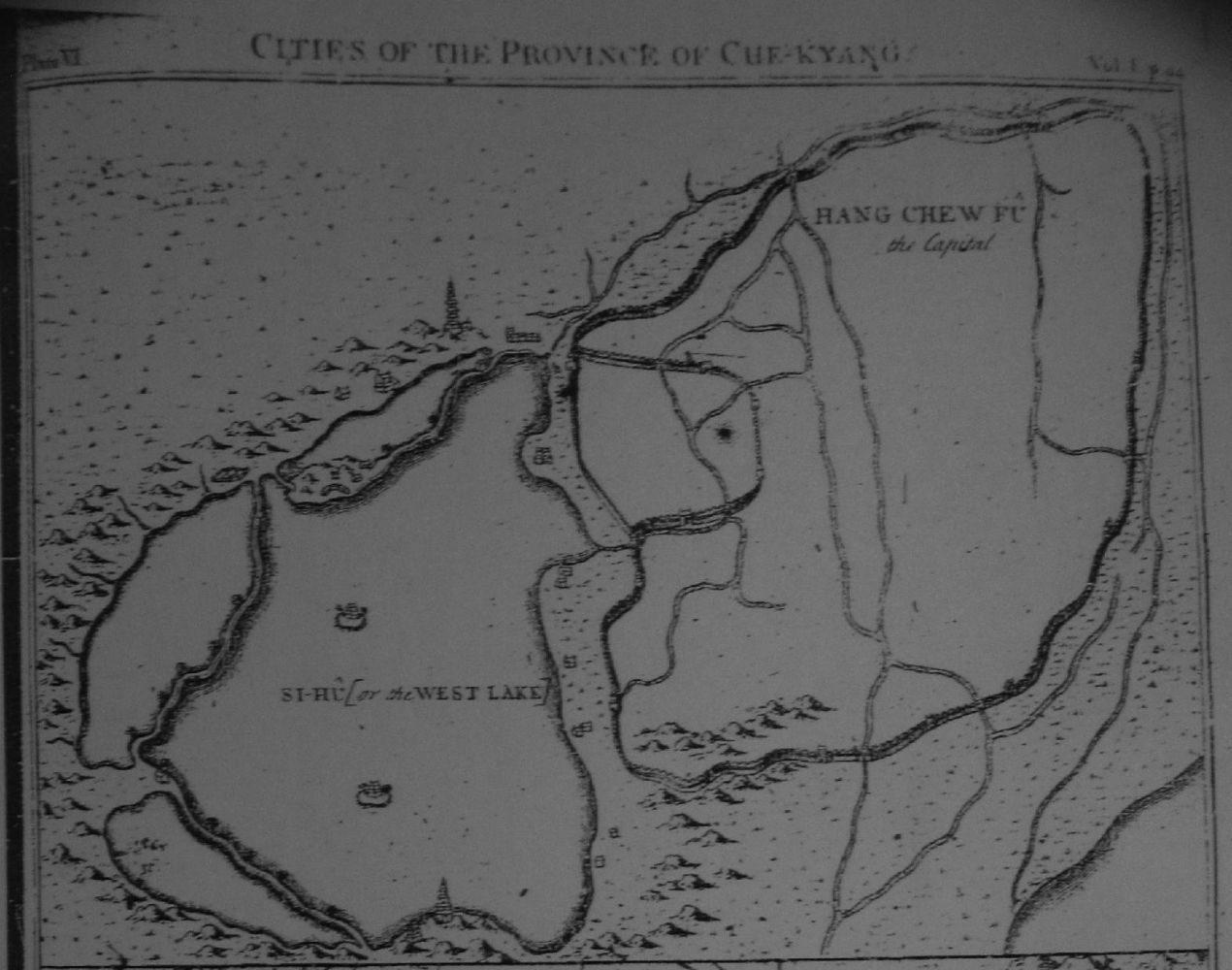

| 三、明末清初西文文献及地图中的“浙江之杭州” 16世纪末,随着商业殖民活动的展开,欧洲的传教士陆续来到中国。 最早进入中国内地活动的意大利耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607),在中国度过了九年岁月之后返回欧洲。他曾留下一部未刊的 《中国地图集》手稿,内有地图28幅,以及相关的文字说明37页。这部地图集比较全面地介绍了中国两京和十三省的自然地理风貌和行政区划,以及物产等。尽管这是西方人绘制的第一部中国地图集,然而该地图集手稿却长期沉睡在意大利罗马国家档案馆中,直到1987年才被研究者发现。 当时跟随罗明坚一起在华活动的还有一位意大利耶稣会士叫利玛窦 (Matteo Ricci,1552—1610),他虽然在中国生活了28年之久,还曾三次来到南京,但一直没去过杭州。《利玛窦中国札记》最初是利玛窦生前用意大利语写成的手稿,后来被来华耶稣会士金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1629)带回欧洲后,经过翻译和编辑,并增加了一些内容后,于1615年在德国出版。利玛窦在中国生活多年,对中国行省区划有所了解。在该札记中,我们看到了如下描述:“(利玛窦)横渡扬子江后,经过一条实际是人工河 流的长运河,到达当地的官府镇江,又经这条河可以航行到著名的苏州港和同样著名的杭州港(Hamceu),即浙江省(Cechianæ)的首镇。”“利玛窦神父就是这样来到苏州的。这是中国成语说的上有天堂,下有苏杭那两个城市中的一个。(quod in cælo Beatorum fedes,hocin terra Suceu & Hanceu nominatur)”通过查阅利玛窦的通信,我们发现利玛窦在1584年9月13日致西班牙税务司司长罗曼先生的信中,还罗列了中国十五行省的名称,他把浙江用罗马字母拼写为“Chiequian”。他还写道:“我不能给阁下绘整个中国地图,中国地图是画在平版上的,按我们西洋的方式,每省各有地图,因为尚未排好次序;但希望天主保佑,很快地能将它们寄给阁下。”由此可见,当时的利玛窦已着手绘制中国地图,不过其后来的信件没再提及这些地图。 此时在欧洲,葡萄牙耶稣会士巴尔布达(Luiz Jorge de Barbuda,1520— 1580)绘制的《中国新图》(Chinæ,olim Sinarum Regionis,Nova Descriptio)首次被刊印于奥特利乌斯《世界大观》的1584年拉丁文版中。(见附图二)在这幅地图中,《马可•波罗游记》中出现的中国元代地名都消失了,取而 代之的是明代两京十三省的名称,如“Cheqviam”(浙江)。此外更为重要 的是,杭州的另一新罗马字母拼音“Achiou”也首次被标注在地图上。巴尔布达的《中国新图》在随后半个世纪一直是流行于欧洲的标准中国地图,对后来多数西方制图家产生了重大影响,于是明代中国地名就越来越频繁地出现在他们绘制的相关地图中。 从上所述,16世纪中叶起,由皮列士、伯来拉、克路士、拉达、埃斯卡 兰特、罗明坚和利玛窦等人不断积累起来的中国地理知识终于在16世纪下半叶西方人绘制的地图中得到切实体现。 不过,这时西人对“Quinsay”这一罗马字母拼写所对应的中国地名及具体的地理方位,却出现了一些混乱。因为明代两京中的京师,也叫顺天府, 在西人文献中被拼写为“Quincii”,这很容易与“Quinsay”混淆在一起。以洪迪乌斯(Jodocus Hodius)1606年的《中国图》为例,据黄时鉴教授研究,在这幅地图上,“Cheqviam”(浙江)地域范围内有“Ancheou”(杭州)地名。然而在“Xanton”(山东)地域范围内又出现“Quinsay”地名且加注“antiqua”(古)。此外在山东西北部还标上“C.Paquin”,边上文字说明 为“Xuntien al Quinsayidest coelicivitas quod Rex China bic sedem habatt” (顺天或京师,亦即中国皇帝奠定所居的京城)。 1626年英国人斯比德(John Speed)的《中国地图》,在浙江地域标出“Achecheo”,在山东地 区标出“Xuntien al Quinzay”,在京师地域标出的是“C. Paquin”。进入17世纪,这种认识上的混乱逐渐减少,乃至消失。 1642年,一部由葡萄牙耶稣会士曾德昭(Alvaro de Semedo,1586-1658)撰写的《大中国志》在马德里出版。曾德昭在中国生活了20多年, 返回欧洲后,以自己在华经历为基础执笔完成了这部作品。因为他曾在杭州、嘉定、上海、南京等地居住过,对这一带的人文地理相当熟悉,所以在书中有颇多具体而微的描述。比如关于浙江省,书中写道:“第八是浙江省 (Chekiam),位于纬度30度。它大部分滨海,肥沃,平坦,几乎被几条河分开,有的河流经城镇。论富庶它超过其他许多省,可称作中国商品潮流的最佳源头。它的特产是丝绸,无论生丝还是成品,也不管是茧还是原料,都运往各地。总之,中国输出的丝绸,都产自该省。全中国虽都用蚕丝,但其 他地方仍不知用它制成匹段。省会的名字叫杭州(Hamcheu)……这个省还有许多名产,但最大特色有三。首先是西湖(Sihu),它是世界奇景之一, 四周有30里,合6英里,其中筑有优良的宫廷。覆盖着青草、植物和树林美丽的山峰,围绕这些宫庭;潺潺流水,从一头进水,另一头流出。水之清澈令人乐于观赏,湖底细沙纤毫悉睹。”上述这段文字中出现的“Hancheu”、“Sihu”,分别是“杭州”和“西湖”的罗马字母拼写。它们同时出现在西文文献当中,这是第一次,具有重要的标志性意义。《大中国志》这部书在 欧洲流传颇广,有多种语言的译本。其中出版于1655年的《大中国志》英文译本还增加了一幅中国地图。这幅地图最早出现在意大利耶稣会士卫匡国(Martino Martini,1614—1661)《鞑靼战记》一书的1654年英文译本中。 (见附图三)卫匡国在1654年以拉丁文出版《鞑靼战记》之前,已在中国生活了十年。他对中国历史、地理、语言很有研究,都有相关的专著问世。《鞑靼战记》中的这幅中国地图,用虚线画出了十五个省的省界并用拉丁字母标注各省名称和一些重要城市的地名。如在浙江(Chekiang)省地域范围内,还画了一条江,边上标注“Cientang flu”(即钱塘江)字样,江北标出“Hangchou”(即杭州)。这也许是杭州第一次被冠以“Hangchou”这一我们相当熟悉的罗马字母拼写,标注在西方人绘制的西文地图上。 1655年卫匡国与当时荷兰首席制图家约翰•布劳(Joan Blaeu)合作,由后者负责编辑出版了一部《中国新图志》。这是西方出版的第一部完整的中国地图集,收入17幅地图,分别是中国总图(Sinarvm)一幅、各个行省图15幅、日本朝鲜图(Iaponia)一幅。绘制这本地图集时,卫匡国使用了当时欧洲最先进的测量仪器和严密的测算方法,同时参考了《广舆记》、《皇明职方地图》等中国地理著作,代表了当时世界地图编制的最高水平。以浙江省(Chekiang)图为例,行政区划标至府(州)一级,四周标识出经纬度 格,绘出了海洋、山脉、河流、湖泊等地貌。(见附图四)在相关的文字说明中,卫匡国先对浙江省做了总体论述,然后选取11个城市进行具体描述。杭州(Hangcheu)作为“第一府”的“大都市”得到了重点的介绍,内容涉及杭州历史地理沿革、山脉、河流、市井风情等等。卫匡国开篇就指出“我有不可辩驳的证据证明,杭州就是马可•波罗笔下的‘Quinsai’”,然后对城隍山、牌坊、西湖(Sihu)、钱塘江(Cientang)、钱江大潮、飞来峰等等都有非常详细的描写。这本地图集反映了作者深入中国观察后诸多最新知识的积累,再加上布劳家族在荷兰制图界的权威声誉,一经出版便产生很大的反响,后来多次再版。卫匡国也因此被称为“西方研究中国地理学之父”。此后,“Quinsai”这一从马可•波罗时代流传下来的罗马字母拼写就逐渐从西方人绘制的中国地图中消失了,取而代之的是“Hangcheu”或者“Hangchew”、“Hangchow”、“Hangceu”、“Hamcheu”、“Hangtcheou”等拼写。 与卫匡国生活在同一时代的波兰耶稣会士卜弥格(Michel Boym,1612-1659)也是一位博学之士。他1644年抵澳门,在动荡的中国南方生活了六年之后,以使臣身份返回欧洲。大约在赴欧途中的1650—1652年间,他完成了一部《中国地图册》手稿,现今保存在梵蒂冈图书馆。这部地图册也被称为 《中国拉丁地图册》,地图上的地名都标上中文和拉丁文两种文字,有18张 地图,包括15张当时中国的行省图、一张中国全图、一张海南岛图和一张辽东地图。在“浙江省图”(Ciekiam)中清楚地标注了杭州(Hamcheu)等城市的地名。由于“中国礼仪之争”所引发的欧洲教内各派的矛盾纠纷,导致卜弥格的许多著作都未能出版,也包括这部《中国地图册》。其影响和作用就无法与卫匡国的《中国新地图集》相媲美。 进入18世纪,欧洲掀起了一股“中国热”,对中国信息的获取和整理显得比以往任何时候都更为迫切。于是,一些欧洲学者把在华耶稣会有关中国的文章,以及寄回欧洲的信笺和报告等资料进行分门别类地编辑,陆陆续续出版了三大部颇有影响的资料汇编。其中就包括法国人杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674—1743)于1735年出版的《中华帝国全志》,被学界称为一部中国大百科全书。该书对开四卷本,附有石版画、插图和地图等,一经刊发就引起世人关注,短短几年内便有英文、法文、德文和俄文等多种文字的译本。《中华帝国全志》第一卷是中国总论以及关于十五省具体情况的介绍,每个省都有一幅地图。(浙江省地图见附图五)根据地图上的文字说明得知,这些地图最早都出自18世纪初参与中国测绘工程的耶稣会士之手。这项得到康熙皇帝鼎力支持的中国测绘工程开启于17世纪末18世纪初,在华耶稣会士如白晋(Joachim Bouvet,1656—1730)、雷孝思(Jean Baptiste Regis,1663-1738)、杜德美(Petrus Jartoux,1668—1720)等十人是最重要的参与者。他们与中国学者合作,不仅在野外从事测绘活动,而且还于1718年完成了一部《皇舆全览图》。这部《皇舆全览图》以大规模实际勘测 数据为基础,具有颇高的参考价值,因而在陆续传回欧洲后,有部分地图就 被杜赫德收录到《中华帝国全志》当中。 此外,法国著名地理学家唐维叶(J.B.Bourguignon d’Anville,1697-1782)还根据耶稣会士寄回欧洲的《皇舆全览图》副本以及其他资料,编著 了一部《中国新图》,1737年在巴黎刻板刊印。该书所收录的中国地图比法文原版的《中华帝国全志》多了很多,不仅有分省图,而且还有每个省一些重要城市的轮廓图。后来,这些城市的轮廓图又被1738—1741年陆续出版的《中华帝国全志》英文译本,即凯夫的英文全译本收录。在《中国新图》 中,杭州作为浙江省第一个被介绍的城市,其轮廓图也首次出现在西文文献当中。(见附图六)这幅图不仅勾勒出西湖和皇城的大致轮廓,而且西湖周边的山脉和西湖北边的宝石塔也都清晰可见。后来,这幅杭州轮廓图还被埃斯特雷(Thomas Astley)收入其1745至1747年出版的《新航海旅行集》一书中。 上述所论及的《中国新图》、《中华帝国全志》的英文全译本和《新航海旅行集》这三部书在18世纪的欧洲都有极大的发行量,因而杭州城的轮廓 图也得以更广泛地在西方世界流传开来。

附图一:奥特里乌斯(Abraham Ortelius)《世界大观》中的一幅《新亚洲图》(1570年)。

附图二:巴尔布达(Luiz Jorge de Barbuda)《中国新图》(Chinæ,olim Sinarum Regionis,Nova Descriptio)载奥特利乌斯《世界大观》(1584年拉丁文版)。

附图三:卫匡国(Martini)《鞑 靼战记》(1654年英文译本)第 16-17页。(De Bello Tartarico Historia,Antverpiade,1654,pp.16-17.)

附图四:卫匡国《中国新图志》(Novus Atlas Sinensis,1655年)

附图五:杜赫德:《中华帝国全志》1735年,第172-173 页。(Du Halde,Description Geographique,Historique,...de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise,Paris,1735,Vol. I,pp.172-173.) 纵观13世纪末至18世纪中叶西文文献和古地图所论及的杭州,在《马可•波罗游记》第一次把杭州冠以“行在”之名而介绍到西方后,“行在”一度在西方早期古地图中成为中国的代名词。大航海时代初期,西人东来接触到更多的中国地名后,把以前的古地名“行在”与“京师”混淆在一起,而杭州则有了好几种不同的罗马字母拼写,浙江省的罗马字母拼写也出现了。于是,“行在”、“杭州”、“浙江”在西文文献中时而同时出现,时而被标错了方位,相关的描述相当矛盾和混乱。至清初期,随着西方传教士不断深入中国,掌握了更多的中国历史地理知识后,逐渐对浙江、杭州形成 了越来越清晰的认识。他们终于意识到:杭州正是马可•波罗笔下的“行在”,也就是那个历经400多年,还一直被视为中华帝国最大、最富裕的城市。

附图六:唐维叶:《中国新图》,1737年,第10页。(J.B.B.d’Anville, Nouvel atlas de la China.La Haye,1737,p.10.) 作者系浙江大学马克思主义学院副教授 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |