| 写人叙事风格:个人境遇,时代风云

展读整个情节和故事背景,我们能发现这部将个人境遇与时代风云完全融合的叙事,人物的命运起伏几乎都与时代的动荡、变迁联结在一起。这在郁达夫一向专注个人情感自抒的小说创作中颇为特别。根据郁达夫《沪战中的生活》一文自述,他创作这部作品之先,翻阅了近几年自己的日记,“编好穿插进去,用作点缀”。其实又何尝只是“点缀”?这些文字不啻是将风云际会融入了人物和故事,让情节推进和人物塑造既合情合理,又合乎时代的必然。

郑秀岳将从杭州女校毕业的那年,孙传芳残部正在东南各省作“致命的噬咬”和“绝命的杀人放火,掳掠奸淫”,郑秀岳不得不随家人仓皇逃难到上海,租住在沪西一位银行职员的弄堂房子里,遇见了同是房客的《妇女杂志》编辑吴一粟。这个时间,差不多是作家自粤抵沪的1926、1927年尾年头:

沪杭一带充满了风声鹤唳的白色恐怖的空气。……阳历元旦以后,国民革命军第二十九路军,真如破竹般地直到了杭州,浙江已经成了一个遍地红旗的区域了。这时候淞沪的一隅,还在旧军阀孙传芳的残部的手中,但是一夕数惊,旧军阀早也已经感到了他们的末日的将至了。

郁达夫《村居日记》,累日记有“革命军入浙,孙传芳的残部和国民革命军第二十九军在富阳对峙”(1927年1月1日),“早起看报,晓得富阳已经开火了”(1927年1月4日)这样的信息,新旧军阀火并带来的战火,给了主人公从杭州逃难到上海的理由,也给了这部虚拟的小说一个真实的背景。

随之不久,是上海闸北、南市、吴淞一带的工农总罢工,“要求英帝国主义驻兵退出上海,打倒军阀,收回租界”,而好友冯世芬,正是被安排在沪西大华纱厂的罢工组织者,也为后来两位好友的电车重逢打下了埋伏。

二月十九,国民革命军已沿了沪杭铁路向东推进,到了临平。以后长驱直入,马上就有将淞沪一线的残余军阀肃清的可能。上海的劳苦群众,于是团结起来了,虽则在孙传芳的大刀队下死了不少的斗士和男女学生,然而杀不尽的中国无产阶级,终于在千重万重的压迫之下,结束了起来。

三月二十一日,革命的士兵一小部分终于打到了龙华,上海的工农群众七十万人,就又来了一次惊天动地的大罢工总暴动。

小说以清晰的时间刻度真实还原了这段历史。查郁达夫《新生日记》,就记有“杭州确已入党军手,欢喜得了不得”(1927年2月18日),“党军已进至临平,杭州安谧……上海的工人,自今天起全体罢工,要求英兵退出上海,并喊打倒军阀,收回租界,打倒帝国主义等口号,市上杀气腾天,中外的兵士,荷枪实弹,戒备森严”(1927年2月19日)等信息,到了3月21日,“……得到了党军已于昨晚到龙华的消息,自正午十二点钟起,上海的七十万工人,下总同盟罢工的命令,我们在街上目睹了这第二次工人的总罢工,秩序井然,一种严肃悲壮的气氛,感染了我们两人”(1927年3月21日)。这些记录,几乎是原原本本地被复刻在了《弱女子》的故事里,包括“觉得我们两人间的恋爱,又加强固了”这样私密的个人感受,后来也被郑秀岳、吴一粟“抄袭”了。

而新军阀“不要民众,不要革命的工农兵”的“羊皮下的狼身”,也在“一九二七年四月十一日的夜半”,露出来了。

革命军阀竟派了大军,在闸北南市等处,包围住了总工会的纠察队营部屠杀起来。赤手空拳的上海劳工大众,以用了那样重大的牺牲去向孙传芳残部手里夺来的破旧的枪械,抵抗了一昼夜,结果当然是枪械的全部被夺,和纠察队的全队灭亡。

参郁达夫《闲情日记》,亦有对此次政变的记录:“东天未明,就听见窗外枪声四起。……急出户外,向驻在近旁的兵队问讯,知道总工会纠察队总部,在和军部内来缴械的军人开火。路上行人,受伤者数人,死者一二人。”(1927年4月12日)

这被灭亡的纠察队员中,就有冯世芬的爱人、那位将她引领上革命道路的“革命符码”陈应环,而冯世芬,也从沪西的大华纱厂,转到了沪东新开起来的一家厂家。与此同时,则是郑秀岳对吴一粟“恋爱的成熟”:

正当这个中国政治回复了昔日的旧观,军阀党棍贪官污吏土豪劣绅联结了外国帝国主义者和买办地主来压迫中国民众的大把戏新开幕的时候,郑秀岳对吴一粟的恋爱也成熟了。

这段爱情的生不逢时,似乎注定了它悲剧的结局。组合不久就饱受失业、病痛、贫困折磨的小家庭,在日本侵占东三省以后,更是被“杀人的经济压迫”“弄得山穷水尽”。

九月十八,日本帝国主义的军队和中国军阀相勾结,打进了东三省。中国市场于既受了世界经济恐慌的余波之后,又直面着了这一个政治危机,大江南北的金融界、商业界,就完全停止了运行。

小说中,为免于穷困,郑秀岳铤而走险,向李文卿、张康、李得中投怀送抱,甚至放弃了最后的自尊;也是为免于穷困,吴一粟和郑秀岳随冯世芬搬家到沪东一处工人聚居区,为最后郑秀岳的惨死,埋下了灰线和伏笔。这个柔弱女子最终成了战争中没能被佑护、体恤、谅解和饶恕的最无辜的牺牲品。她的毁灭,是人性之弱的悲剧,也是一个丧失了天良和厚道的时代和社会给予柔弱个体以恶毒打击、逼迫和陷害、摧残的悲剧,更是侵略和战争之反人性、反人类罪恶制造的悲剧。

在内有军阀混战、外亦民族危亡的社会背景下,弱势力的底层民众将何以安身,文明社会又将何以前行?这是郁达夫作为文学知识分子苦苦思索的一个命题。“饶了她!饶了她!她是一个弱女子!”或是郁达夫通过这部小说亮出的呼吁。“战争诚天地间最大的罪恶,今后当一意宣传和平,救我民族”,1927年1月8日——《弱女子》定题两天之前,郁达夫在日记里这样自勉。

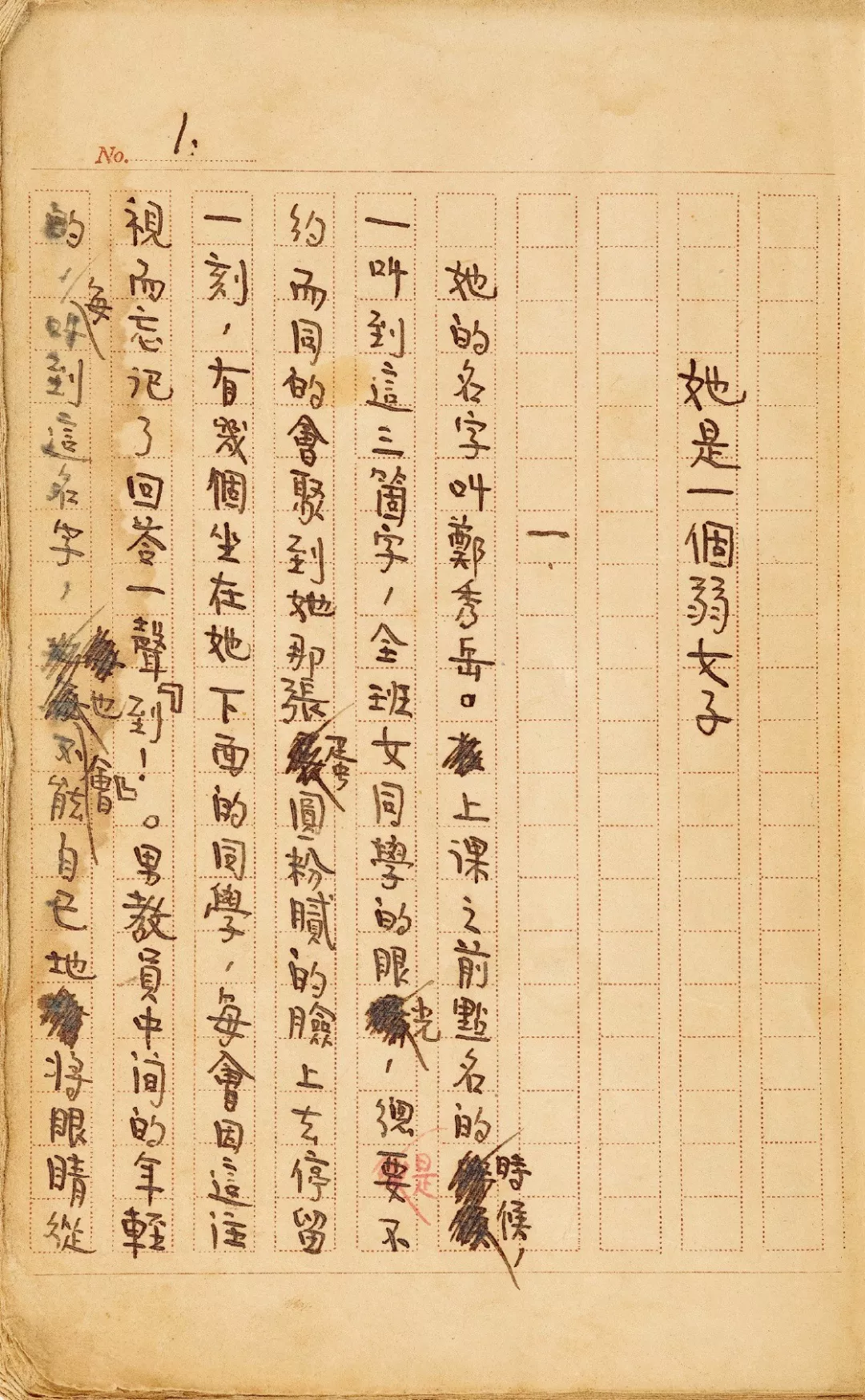

手稿第1页

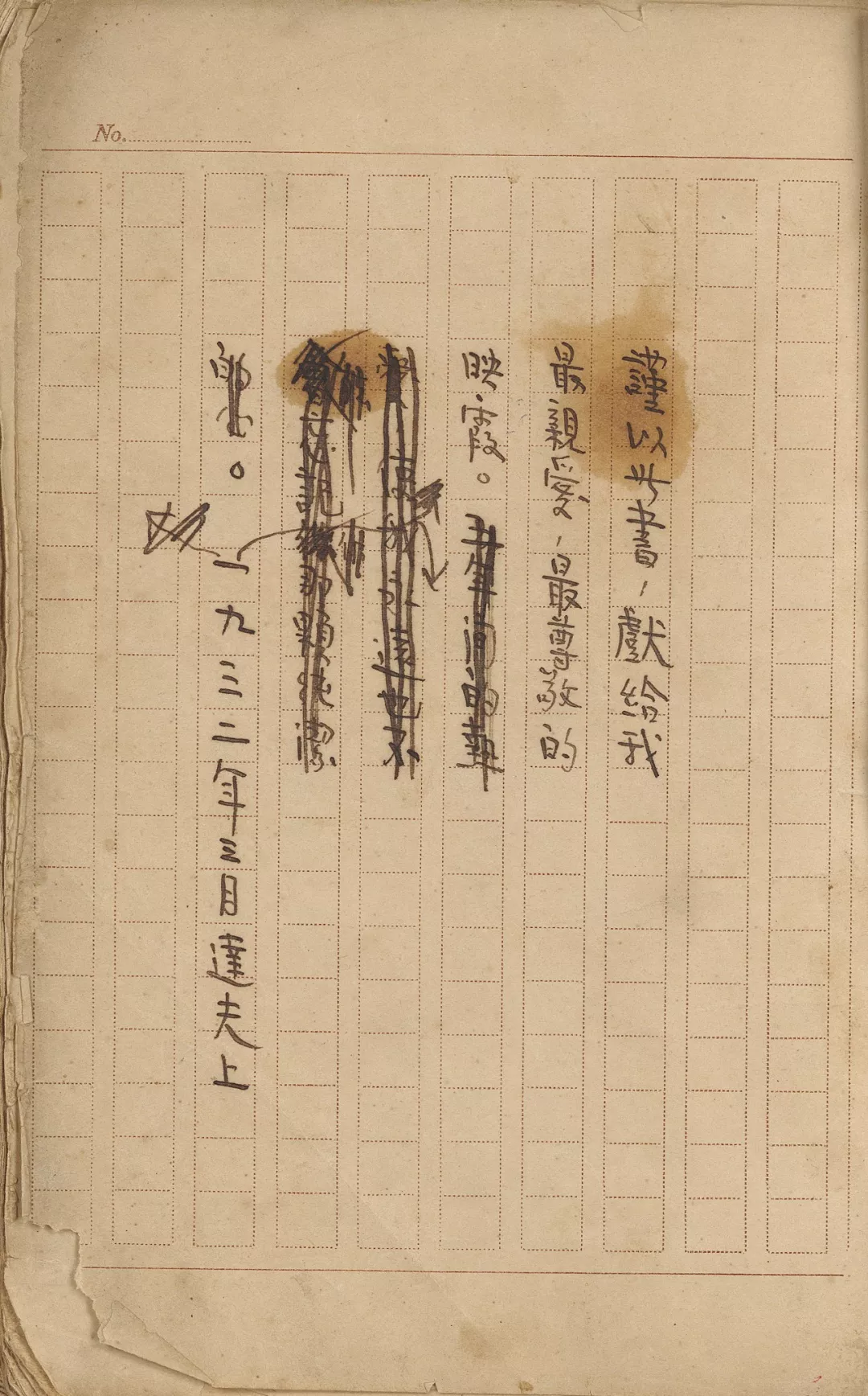

手稿题词耐人寻味的删除

删改增补功能:完善细节,修饰文字

与已经抹去了所有增删、修改全过程和字迹、笔误诸细节的整洁规范的印刷本不同,手稿真实保留了作家构思、写作时思想的历史和情感的温度,让我们想象作家落笔之时的取舍与思考,更“有助于读者和研究者捕捉作者的‘创作心理机制’,更全面、深入地理解和阐释文本”(陈子善《〈她是一个弱女子〉序言》,第13页)。

尤其卷首题词。手稿中,在“谨以此书,献给我最亲爱、最尊敬的映霞”以外,还有被删去的一个句子:“五年间的热爱,使我永远也不能忘记你那颗纯洁的心。”这个删除,是联想生活中爱的热度降温,还是忌惮故事里心的纯洁阙如?的确是“耐人寻味”。

总的来看,文稿修改大致有完善细节、还原背景、刻画人物、修饰文字这样几种功能。

一是完善细节。跟许多现代作家一样,郁达夫小说并不以故事情节的开合、起伏制胜,而素以细节见长,对人物情感、心理和见闻、事理等,往往有准确的刻画和细腻的描绘。所以,细节补充是写作时比较突出的修改方式。

比如补充物品细节。小说第六章,郑秀岳拆看李文卿为谢冯世芬放弃参赛让自己夺得锦标的信后,冯世芬向郑秀岳展示了一抽屉自己收到的“秘密信件”。

原稿作:

惊定之后,她伸手向桌上乱堆在那里的红绿小信件拨了几拨,才发现了这些信件,都还原封不动地封固在那里。

都是些什么信件?定稿作了补充:

惊定之后,她伸手向桌上乱堆在那里的红绿小信件拨了几拨,才发现了这些信件,都还是原封不动地封固在那里,发信者有些是教员,有些是同学,还有些是她所不知道的人,不过其中的一大部分,却是曾经也写信给她自己过的。

改稿于补充了写信人的身份以外,也不动声色地交代了这其中大部分人,是以向女子写信求爱为乐的,因此以收信人对这些信件的既不拆看也不烧毁,自然引出了冯世芬向郑秀岳展示的“重要的信”。

比如补充时间细节。小说第一章,郑秀岳和冯世芬的第一次同行,是在“开学后第二个礼拜六的下午”,比最初只是笼统讲“有一个礼拜六的下午”,时间的叙事意味要充分得多;小说第八章,冯世芬欲去上海接刚始回国的舅舅陈应环,是“有一天五月将尽的闷热的礼拜二的午后”。手稿中,“礼拜二”这个明确的时间刻度也是后来加上的,为后来小说的情节开展提供了时间依据。

比如补充线索细节。第十六章,郑秀岳父女三人逃难到上海,“后来就在沪西的一家人家的统厢房里,作了久住之计”,改为“后来就在沪西租定了一家姓戴的上流人家的楼下统厢房,作了久住之计”,几处改动中,“租定”“上流人家”“楼下”,将一家人在上海的暂时久居(得以与吴一粟相遇、相恋、结婚)、初时的上流经济状况(后因经济拮据搬去沪东贫民区)和与吴一粟的空间关系(那个从楼下仰视楼上的角度)都作了交代,这些信息的充实莫不与后来的事件进展相关,很能还原作家构思写作时的那种一丝不苟,和不动声色的前后呼应。

二是还原背景。从手稿看,小说中几段与时局背景相关的文字,删改、增补的地方特别多。似乎是为尊重史实见,作者通过尽可能完整详实的文字还原一段历史、表示一番见地、显示一种立场,也可见作家对这些文字所承载的功能的重视。

|