| 2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库召开的第43届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,良渚古城遗址申遗成功。至此,我国世界遗址总数达到55,位居世界第一。

地处浙江省会杭州西北大约18公里的良渚(今属余杭区)在汉时称为“兰陵”,晋时改叫“梁诸”,到了南宋年间出书的《临安志》里又出现了“梁渚”的称谓。

如今这个“良渚”的地名,按照民国年间的《杭县志稿》的说法,也是源自宋代:“宋有良渚里”,相传当地旧时多“渚”,后垦为良田,故有此名,意为美丽之小洲。另外也有说法认为,“良渚”是以邻近的良山、渚山得名。各种说法,尚无定论。无论地名渊源究竟来自何处,直到民国早年,良渚还只是一个寻常的江南小镇。民国年间,镇上约有400余户人家,商店80余家,人口2000余人。

良渚古城及外围水利系统结构地形图。考古学家在良渚古城勘探时发现,当时城内有“工”字形的水系与城外的水网连通。该城为目前所发现的同时期中国最大的城址遗迹,可谓“中华第一城”

“良渚”这个地名在学界暴得大名可能要归功于一位货真价实的良渚人——施昕更。仿佛命中注定一样,上天赐予了这个学历只有初中文化程度,在考古学界毫无名气的“小人物”一份属于考古者的直觉和魄力。

施昕更,杭县(今杭州市余杭区)良渚人,良渚文化发现第一人

1936年初,杭州市在西湖西北的古荡老和山下(今浙江大学玉泉校区内)建造杭州第一公墓时曾陆续出土一些石器和陶器。这些发现引起了西湖博物馆的重视,并派人于5月31日对这一处古文化遗址进行发掘。施昕更也受命参加了这次发掘。这位当时只有24岁的年轻人在整理老和山遗址的出土器物过程中,感到有几件器物看上去很熟悉,特别是有孔石斧在其家乡良渚一带也有发现,被当地村民称作“石铲”。

良渚文化的黑陶高柄盖罐,制作于公元前3100年至前2200年间,出土于上海青浦县(今青浦区)福泉山,现藏上海博物馆。黑陶为良渚文化中典型器物之一,但明显区别于山东龙山文化中的蛋壳黑陶,成为确认良渚文化土著性和独特性的标志之一

1936年11月3日下午两点钟,这是一个日后载入史册的时刻。在第三次调查中,施昕更在良渚镇附近的棋盘坟一个狭长形的干涸池底发现了几片“黑色有光的陶片”,其釉色胎质都有新异。

在科学工具的帮助下,考古学家最终确认“良渚文化”是直接继承太湖流域的马家浜—崧泽文化与浙东宁绍平原的河姆渡晚期文化发展而成的长江下游土著文化,它的分布范围不限于“良渚”一隅,而是包括钱塘江南北的广大地区与舟山群岛,其影响所及,最远甚至达到长江北岸的海安与淮河以北的新沂。其中,长江三角洲(西起常州,东到上海)则是这一文化的核心地区。

1972年春天,江苏省吴县(今属苏州市)唯亭镇砖瓦厂在草鞋山遗址上取土烧砖,出土了一些玉器。得到消息的南京博物院遂派员前往调查并进行正式发掘,在墓葬内出土了大型玉器,如多层玉琮、精美玉璧、玉瑗。令人震惊的是,这些玉器竟赫然与夹砂红陶缸这样的典型良渚文化陶器共存。原先长期被视作“周汉之器”的琮、璧等玉器终于被考古发现证明属于“良渚文化”,这些中国礼制中的重器,竟在一向被认为是“蛮夷之地”的史前江南找到了渊源。玉器因此赋予了“良渚文化”以全新的文化内涵。“良渚文化”具有高度发达的玉器制造业随后也被一波波的考古发现反复证明和强化,以至于制造精美的玉琮几乎成了“良渚文化”的标志。

良渚文化的玉璜,出土于浙江杭州瓶窑。上面的图案以往被解读为兽面(或饕餮),但现在专家多认为其是良渚人崇拜的神徽。良渚文化出土的许多玉器上雕刻有该神徽,而且构形也与表现该神徽有着直接的关系,反映了良渚文化以神权为纽带的统治模式

随着“良渚文化”中心区域地理位置的日渐明确,1998—2002年,考古工作者又对良渚一带方圆约50平方千米的范围进行了拉网式的详细调查,共确认遗址130多处。

良渚古城布局

2007年3—11月,经过发掘最终确认了四面城墙。2007年11月,浙江省文物局和杭州市政府共同召开新闻发布会,宣布发现面积达300万平方米的良渚古城。这真是一个前所未有的发现,人们完全没有意料到它会如此巨大,300万平方米的顶级规模完全超出了预期。著名考古学家、故宫博物院原院长张忠培在实地考察之后明确指出,这是目前所发现的同时代中国最大的城址,可称为“中华第一城”!

不仅如此,早在20世纪90年代,人们就发现良渚遗址的西北侧的“塘山”是一条东西向的土垣,全长约5公里,宽度约在50—70米,高约3—5米不等。起初,人们认为塘山是一处良渚先民人工修筑的防洪堤,但一直无法找到围合结构。直到2009年9月中旬,有群众举报在良渚遗址群西北10千米左右的彭公村岗公岭有人“盗墓”,现场暴露大量青膏泥,这才意外发现了水坝线索,通过勘探共确认了分布于谷口位置的6个高坝坝体,共分东西两组。水坝堆筑的青泥以草包裹的形式垒筑而成,经北京大学碳14实验室测年确定为良渚时期。

高坝低坝形成的库区推测

但高坝和塘山长堤仍无法接续。这时候还是高科技派上了用场。2011年年初,考古工作者获得了拍摄于20世纪60年代的一份良渚地区的美国“科罗娜(corona)”间谍卫星影像。当时浙江农村居民烧饭尚未开始使用液化气,村民都要上山砍柴,所以山体上植被很少,地形凸显。当时也还没有开展大规模的基本建设,原始地貌保存较好。在这张珍贵照片的帮助下,很意外地在高坝区南侧4千米位置发现一处高度可疑的地点。通过实地勘测,仅1天时间就确认为人工堆筑的坝体,同时发现其东西两侧山体外,还另有两个较短的坝体,共同组成低坝系统。尽管坝体都未经发掘,没有地层依据,坝体又都由土堆筑,几乎不见遗物,碳14检测还是证明了它的“良渚文化”属性。

这个发现最大意义在于,低坝通过山体和塘山连接形成闭环,从而揭示出了良渚外围水利系统的完整结构。国内顶尖水利专家召开研讨会确认良渚水利系统“具有拦蓄水功能,山间的天然隘口具有溢洪道作用,各坝组合形成了具有上下游两级水库的较完整的水利系统”。中国原来有大禹治水的传说,现在良渚水坝比它还早了1000年,因此,良渚古城遗址外围水利系统考古调查与发掘入选了2015年十大考古新发现。

良渚先民既无温饱之虞,自然会产生精神领域的某种追求。如果以遗址发现地的代表性文物来命名,良渚文化或可称得上是“玉文化”。其玉器数量之丰、品类之多、制作之精,在中国史前文明阶段,无出其右者。

良渚文化冠形器(亦称玉梳背),高4.2厘米,宽3.85厘米,出土于浙江杭州反山。该器为片状梯形,中部有大眼阔鼻浮雕兽面纹,嘴扁而宽,眼廓、鼻、嘴皆饰细阴线纹,样式精美

在良渚文化玉器中,工艺最复杂,形制纹饰最富有地区特色的首推玉琮。玉琮的形制变化最多,大别之有二,一是内外皆圆的圆筒形:二是外方内圆的方柱形。前者是玉琮的早期形式;后者则比较多见,但直到《古玉图考》的考证,才使人们认识到这种外方内圆的玉器,原来正是先秦经籍中所称的“琮”。玉琮的节数没有定数,早期多一二节,晚期可多到十多节。玉琮都有“饕餮纹”或“兽面纹”等纹饰,早期纹饰较繁,越到后来越简化,有些晚期玉琮只刻两个小圆圈。但有一点始终未变,即器表都雕成四个凸面和四个凹面,凹凸相间对称。这种装饰图案在良渚文化的分布范围内都有发现,且形态千篇一律,应当就是良渚人心目中共同尊奉的地位最高乃至唯一的神祇。换句话说,整个良渚社会有着高度一致的精神信仰。

在出土的良渚文化众多玉琮中,最著名、最具代表性的当推1987年反山第12号墓出土的那件“玉琮之王”。其制作技术如此高超,称得上是鬼斧神工。琮上雕刻线条纤细如发丝,最精绝一处竟然在一毫米的宽度内刻出了四五条线来,着实叹为观止。玉琮用料为坚硬的矿物,在良渚文化时期,新石器时代的人们还不会冶炼硬金属,当时的工匠们可能就是用装柄加固的燧石打制成的石钻与鲨鱼牙齿之类的简易工具,创造出了精美的玉器,令人惊叹。

“玉”在良渚文化中的地位既如此之高,反山第12号墓就显得更加异乎寻常了。这里出土了大名鼎鼎的“玉琮之王”,也不缺罕见的玉钺(迄今为止唯一一件带神人兽面雕刻的玉钺)。其余玉璧及其他最高品质的随葬品则象征着财富。同时握有“神权”“军权”与巨额财富代表的无上“族权”的墓主人会是什么人?著名考古学家严文明因此就说,“一手把持这样三种权力君临良渚社会的人物称之为王,怎么看都是合适的。”

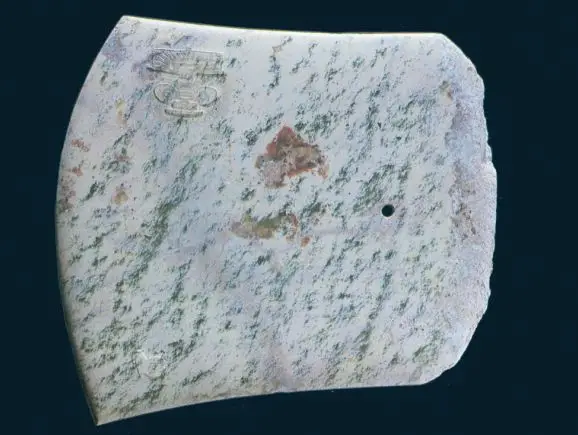

良渚文化的玉钺,出土于浙江杭州反山,是迄今为止唯一一件带神人兽面雕刻的玉钺。良渚文化玉钺一般有长方梯形玉钺和扁方梯形玉钺两种类型,其最高格式一般由钺身、冠饰、端饰三部分组成,在良渚文化中,玉钺与玉琮、玉璧一起构成了用玉制度的核心,是显贵者特定身份地位的玉质指示物

良渚社会是否已经跨过了国家的门槛,拥有了一位“国王”?

在很长时间内,学界将良渚社会判定为“酋邦”。良渚生产了大量精美绝伦的玉器,以及漆器、丝绸、象牙器等,还有大量精致陶器以及高超的木作建筑。又从众多墓葬、墓地的资料看,良渚社会分层十分明显,作为复杂或发达的酋邦毫无问题。英国皇家科学院院士、剑桥大学的科林·伦福儒(Co |