| 2013 年夏,杭州发生了一场引人关注的学术“激辩”。是年 7 月 10 日,杭州古都文化研究会文史专家陈珲女士向杭城媒体公布了她潜心多年对现藏于美国华盛顿福瑞尔(Freer)美术馆的一幅“明画”《西湖清趣图》的研究成果,她认为:“这是一幅真实记录当时(南宋末年)实景面貌的画卷。”之后,浙江省社科院原研究员罗以民列举了他发现的大量“证据”,指斥《西湖清趣图》为清人伪造。一时间,这幅画的真伪之争成为当时一个学术辩论的“热点”。本文依据宋代文本和图籍,针对罗以民先生列举的种种清人作伪“证据”,逐一进行剖析和辨析,指出其因错读、误读和漏读相关文献,反乱了宋朝“故事”。文章采取图文并举的方式,澄清了涉及南宋西湖真相的李嵩《西湖图》《咸淳临安志》所载《西湖图》《京城图》、苏公堤以及宋代“伞禁”等诸多历史事实。 浙江省社科院罗以民研究员以《杭州“发现”的“南宋西湖全景图”是清代伪作》和《再论“南宋西湖全景图”为清代伪作——驳郑嘉励先生的“宋末元初”说》两篇文章,对杭州学者陈珲和郑嘉励认为的南宋《西湖清趣图》提出质疑。拜读之后,深感由此引发的很多南宋重要事实,需与罗先生商榷,如传为南宋李嵩《西湖图》和南宋潜说友《咸淳临安志》中的《西湖图》《京城图》等,究竟是否为南宋原作,以及南宋苏堤真相和宋代“伞禁”等史实问题。 另外,陈珲女士已确认《西湖清趣图》由四个部分组成,除了第三部分(她取名为《西湖繁胜全景图》)被认为应是南宋画院作品之外,其余部分都不属于南宋时代。既已切割明确,故本文讨论重点完全围绕《西湖繁胜全景图》展开(但仍以原名《西湖清趣图》相称),对罗先生所论《西湖清趣图》的其他三部分,不作讨论。陈珲和郑嘉励已辩驳的观点,如断桥两堍所立非康熙立柱而是宋代华表,以及宋代特有的城门形制、西湖游船式样等,本文也不作重复论证。 一、半个“仇远”即可认定李嵩《西湖图》确为宋代作品 倘若认定传为南宋李嵩的《西湖图》确为宋画,这就相当于建树了一个鉴定《西湖清趣图》 真伪的重要的基本“标准”。 罗以民认为:“上博的‘李嵩’《西湖图》, 史学界从来没有公认过是南宋画。此画中苏堤 自雷峰塔西侧起至岳坟,仅此就可断代为明正德后。” 罗先生此说太过笼统,且认定它是明画不能让人信服。这幅画在《宋画全集》中的标名是《宋 佚名西湖图》,未标作者名,但断代明确。上博馆研究员单国霖认为:“图上署款‘李嵩’,系为后添。”学术性著述并不确定它的作者是李嵩,但对它的创作年代为南宋,则从来没有疑问,因为这幅画上有鉴藏印为证。 此图上边印章是留在《西湖图》画面右端的半颗鉴藏印“□□:仇远”(图1)。

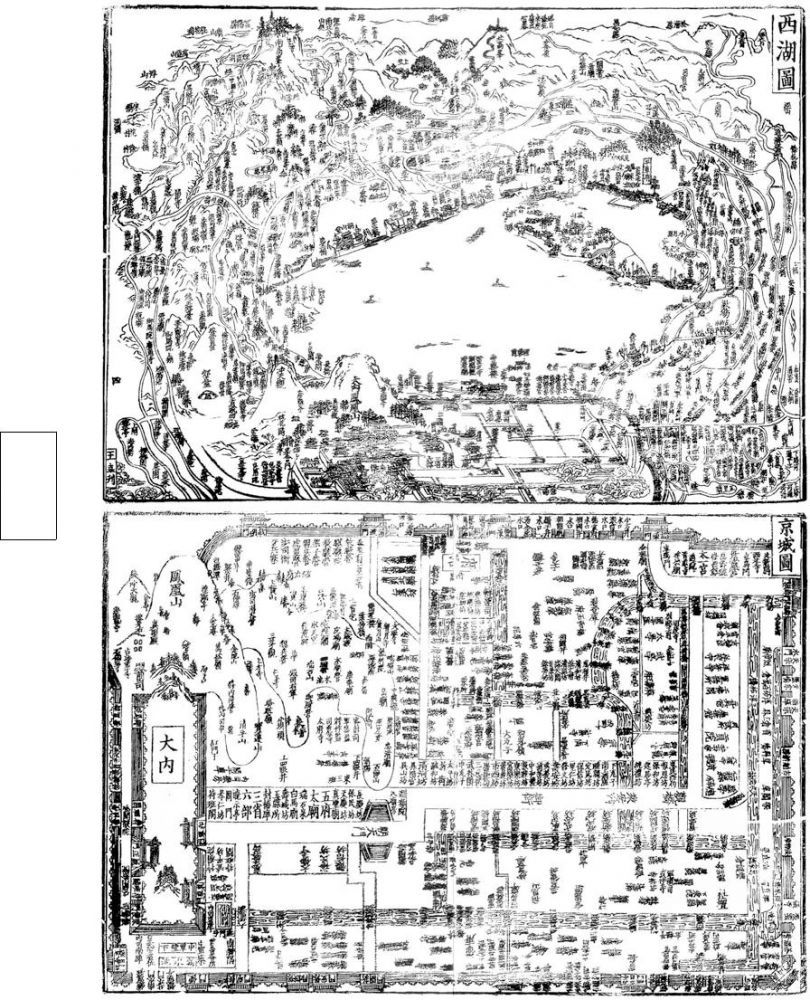

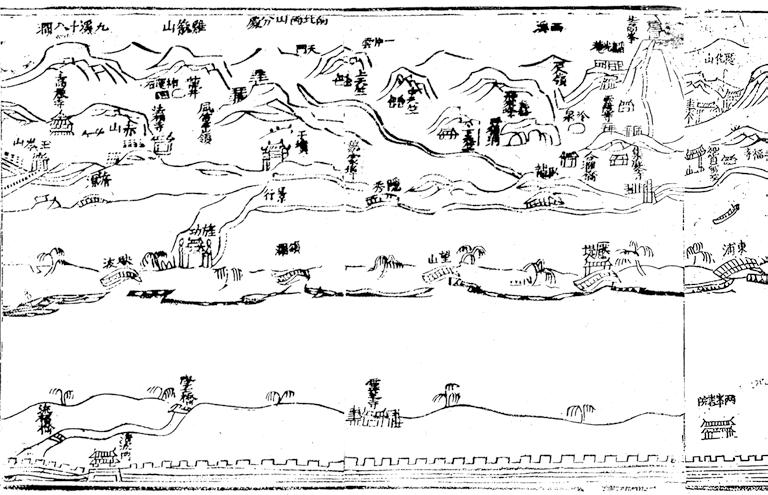

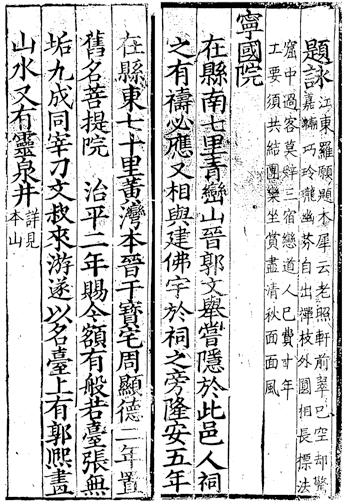

图 1 南宋李嵩《西湖图》 上的半颗“仇远”印章 宋末元初人仇远(1247—1326)生于钱塘(今杭州),南宋灭亡时他 32 岁。他在宋末咸淳年间即以诗名与白珽并称“仇白”。这半颗印章还被收入上博馆研究员、书画鉴定家钟银兰主编的《中国鉴藏家印鉴大全》。 单国霖介绍说,《西湖图》“图后有南宋吴璠题跋,钤‘醯鸡瓮里天’朱文长方印。元金礼题跋。”这就足以说明,此画作者虽然可以商榷,但为宋画,不容置疑。 此图“仇远”下边那半颗印章,以及全图左上角另外一方较为完整的“两山”印章,据日本学者宫崎法子考证,均是仇远的门生莫昌之印。 书画鉴藏印的作用如书画鉴定家徐邦达所说:“书画上作者和收藏者钤用印章,是作为征信之用的,因此也和题识一样,可以依靠它来辨真伪、断时代。” 因此,《西湖图》上的印鉴足以证明此画的“血统”毫无疑问是南宋的,而与明代无关。 二、国图藏“潜志”《西湖图》《京城图》是惟一存世的宋版原图 潜说友《咸淳临安志》(简称《潜志》)中的《西湖图》《京城图》,跟李嵩《西湖图》一样,倘若确认为宋代原图,这就相当于建树了一个鉴定《西湖清趣图》真伪的重要认证“标准”。 罗以民认为,国图和南图《潜志》收藏的两个《西湖图》(还有《京城图》)都是清刻的。这是罗先生对宋版原籍未加细检而得出的错论。事实上,《潜志》所收《西湖图》惟一宋本原图,就藏于国图。 (1)首先要厘清的是,郑嘉励所引的宋版《潜志》所收《西湖图》确实就藏于国图。 此图藏处目前有两种说法,一是美国加州大学李慧漱认为,《潜志》惟一的宋版原图藏于“南京大学善本图书馆”;二是台北中央研究院中国文哲研究所衣若芬研究员认为藏于“北京图书馆”。当今除了这两处藏有宋版《咸淳临安志》之外,日本静嘉堂文库也藏有清末从湖州“皕宋楼”购去的这部书,但据杭州社科院南宋史研究中心主任何忠礼教授告诉笔者,日本所藏“潜志”他曾亲自翻检过,并未发现有宋本原版地图存在。“潜志”这三处宋版藏本其实均为宋版残本清代抄配本,因此,彼此各有所缺的现象很正常。 那么,《潜志》惟一的宋版原图究竟藏在哪里? 国家图书馆出版社 2006 年影印出版《中华再造善本》时,分别出版了现藏于国图和南图的《咸淳临安志》。《中华再造善本》为何要同时出版两个不同庋藏机构的同一种古籍?据《中华再造善本书目提要》序言介绍:“此二者(指“潜志” 的国图和南图藏本)每种都抄配孔多,配补合一后难以优胜劣汰,故各自独立印出,保持原貌,以便读者择善而从。” 又据《中华再造善本书目提要》,国图这一藏本现存 78 卷(卷一至二十五、二十九至四十五、六十至六十三、六十五至八十九、九十一至九十七),其中宋刻本存 50 卷,其余清抄本 28 卷(卷七至十、十七至十九、三十三至三十四、四十至四十五、六十一至六十三、七十六至七十七、七十九、九十一至九十七配清抄本)。可见,处在卷一的《西湖图》《京城图》(另外还有《皇城图》《浙江图》,合称“京城四图”)不在清抄本之中,而恰好在宋刻本的卷一之中。据此,今所见国图藏本《西湖图》《京城图》当为咸淳版原图(图2)。

图 2 国图藏本《咸淳临安志》宋版《西湖图》(上)《京城图》(下) 国图所藏《潜志》在清代为海源阁藏书,我们再看海源阁主人杨绍和《楹书隅录》(初编)的相关记载:“宋本《咸淳志》九十五卷四十八册八函……此本宋椠六十八卷,余二十七清钞补之(卷七至十卷,十七至十九卷,三十三、三十四卷, 四十至四十五卷,六十一至六十三卷,七十六、七十七卷,九十一至九十七。仍缺五卷,与各本同)。”由此可知,国图该藏本卷一中的《西湖图》《京城图》等“京城四图”,确实不在清抄本之列,非咸淳版莫属。 《中华再造善本》另一部《潜志》是国图出版社 2006 年以南图藏本为底本影印出版的。对南图所藏此书宋版原刻和清抄本的情况,《中华再造善本书目提要》给出的细节是:全书存 95 卷(卷一至六十三、六十五至八十九、九十一至九十七),其中“目录、卷一至二、五至十、十三至十九、三十二至五十、五十六至六十三、六十五至八十九、九十一至九十七配清鲍氏知不足斋抄本”。由此可知,《潜志》卷一中的《西湖图》《京城图》确在清抄本范围。

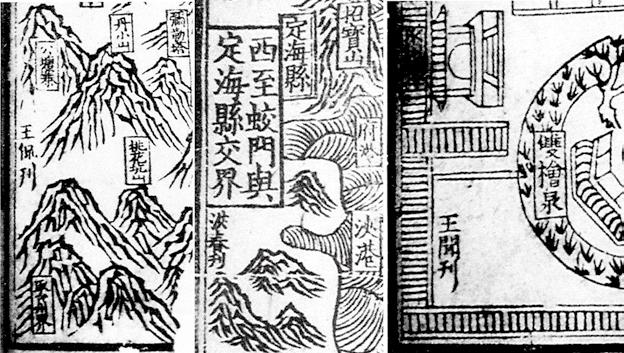

图 3 南图藏本《咸淳临安志》清代摹绘的《西湖图》《京城图》 经笔者亲手翻检,南图藏本中的《西湖图》《京城图》等“京城四图”可确认为清人所绘无疑(图 3)。南图藏本曾为晚清丁丙所藏,其中配补的《西湖图》《京城图》等“京城四图”都较为清晰,不像咸淳版的原刻因为 700 多年来的沧桑岁月而多有漫漶不清处。笔者对照南图藏本和国图藏本的《西湖图》《京城图》发现,南图藏本虽然清晰,但却有很多地方有被“省略”的内容,而被“省略”的地方恰恰就是国图藏本即宋版原图中漫漶难辨的字迹(笔者另有对于“京城 四图”的最新课题,经研究表明,宋版原刻的“京城四图”要比清代刊刻的摹绘本多出 300 多个地名,其中仅《西湖图》《京城图》两幅图就要多出 200 多个)。 阙维民先生曾撰文对《潜志》中的“京城四图”版本考证说:“北图本载图之卷一和卷十六皆缺,因而无图。南图一残本存卷较全,包括卷一和卷十六,故京城四图保存其中。北图现已藏有南图此本的缩微胶卷,在目录卡中注明摄自南图,《中国古代地图集(战国-元)》(曹婉如、郑锡煌等编)中的第 155 幅《京城图》和第 160 幅《西湖图》即源于北图的缩微胶卷。”《中国古代地图集》并未说明这两幅《潜志》地图的来源,治学严谨的阙维民还是对这两幅图“源于北图的缩微胶卷”专门作了交待:“据郑锡煌先生函告,谨以致谢。”阙维民就是据此认定这两幅图为南宋咸淳原刻本的。然而,事实上这是一个错误。通过笔者对《潜志》 国图和南图两个不同版本的亲见亲检,发现所谓北图所藏相关缩微胶卷在目录卡中注明摄自南图,这一“郑锡煌先生函告”的间接认证,其本身就有可能存在信息不对称所导致的错误。所以,阙维民先生当初指认南图藏本“京城四图”为咸淳版原图(包括本文初稿时曾赞同阙维民这一观点),均属有误。当然,这只是说明了《中国古代地图集(战国-元)》中的两幅宋版《咸淳志》地图出处有误,它们应藏于国图而误作为南图,这并不能推翻这两幅地图确为咸淳版原图的事实,以及在此基础上研讨的其他学术观点。现在经过进一步的、直接的验证,真相水落石出,《西湖图》《京城图》等宋版原刻地图,确实存在,原图就是国图藏本。 (2)清代很多版本学家和藏书家,已对包括《西湖图》在内的宋版《潜志》京城四图多有记载。 最早出现《西湖图》等宋版原图记录的是在清代康熙雍正年间。民国版本学家傅增湘在记载清代花山马氏“道古楼”写本、版本学家吴焯(字尺凫,杭州人) 校本《潜志》时,引录原书吴焯之子吴城题跋道:“卷内诸图原本已失,先君子深以为惜。近小山赵氏购得宋椠本半部,其图具在”。这些“具在”的宋本原图究竟是哪些内容?民国版本学家王文进说:“吴尺凫校钞本,首凡例,次《皇城图》《京城图》《浙江图》《西湖图》四叶,黑格版心,下刊‘西泠蒋氏小云窦馆补’九字。”由此可见,小山堂赵昱购得的半部宋椠本,包含京城四图,而杭州人蒋炯(即“西泠蒋氏”,小云窦馆为其居所,蒋氏家有藏书万卷)为吴焯钞本专门仿制了这些图,并注明是后补的。 乾隆时,《西湖图》等宋版原图再次出现。清代版本学家卢文弨(杭州人)在乾隆四十二(1777)整理《潜志》一书时写道:“始余之抄是书也,不得善本。求之他氏亦复然。更一二年间,友人鲍以文(即藏书家鲍廷博)乃以不全宋刊本借余……宋本前有四图,但字已多漫漶,余请友人图之,其依迹有字迹而不可辨者,余以方围识其处。” 卢氏“请友人图之”的几张复制地图,道光时为杭州汪氏振绮堂刊刻的仿宋本《潜志》所采用,黄士珣撰写的仿宋本《潜志》校勘札记说:“卢跋云:‘宋本四图,字已多漫漶,其依稀有字迹而不可辨者,余以方围识其处。’是卢氏曾见宋本,较各本传写者为详。今悉从之。”由此可见,道光十年汪氏振绮堂刊刻的仿宋本《潜志》中的《西湖图》,是从卢氏有“方围”(即□)复制图摹绘而来的,如果对照国图藏本《西湖图》,可以看到汪氏振绮堂刊本的《西湖图》《京城图》上标示出很多的“□”,恰好为漫漶字迹处。后来同治六年再次刊印时,还在《西湖图》右上角标明了“同治六年补刊”字样。显然,清代较为有名的藏书家、版本学家还有出版家,还是很厚道、很认真的,补绘地图的原本所出、经手人和刊刻时间,均有注明,并无忽悠后人的念想。

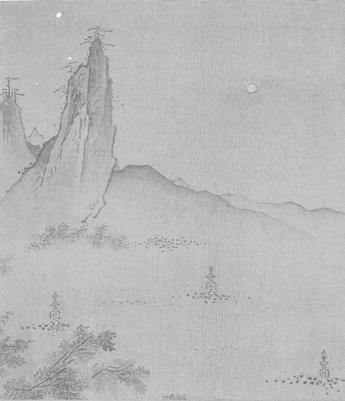

图 4 国图藏本《咸淳临安志》宋版《西湖图》上的刻工“王垚” (3)罗以民认为,南宋刻工留名都在版心下,细若蚊足,可国图《潜志》所收《西湖图》的版框内左下角,却赫然留着粗体“王垚刊”(图 4)。罗以民还认为,宋版都是蝴蝶装,刻工名字仅是为算工钱用,成书后大多被糨糊糊掉;清代改了线装书,刻工大名与地图共存版框内,成了地图的一部分,这在宋代是不可想象的,只有清中期以后才有这种版权意识。 事实果真如此吗?可惜不是。两宋时期在版画上留下刻工名字的案例,有关佛典中有很多,连辽代的例子都有。兹举南宋佛画一例: 图5是南宋杭州刻本《妙法莲华经》,佛经画左下角“凌璋刁”(刁即雕)。《中国古籍版刻辞典》:“凌璋,南宋杭州人,版刻工人。刻过《妙法莲华经》扉画佛说图。”此例就能证明两宋一直存在的刻工在版图中留名的事实。神圣庄严的佛经中尚且允许刻工留名,官方的方志地图上为什么就不许刻工留名?

图 5 南宋杭州刻本《妙法莲华经》 佛经画左下角的刻工“凌璋” 如果您不同意这个观点,那么,我们可以至少再举出十多个非佛典的例子,比如时间上早于咸淳年的《宝庆四明志》。这是和《潜志》性质一样的地方志,且地域上同属浙江境内。这部方志的宋本现藏国图,有图 16 幅,每幅图上均有刻工留名。兹举三例宋版原图(图 6)如下:

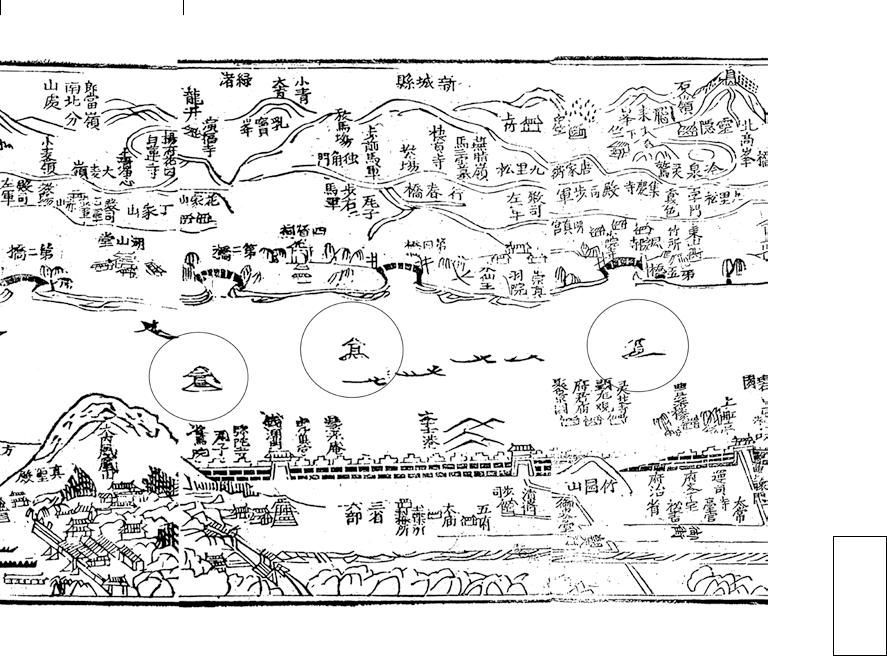

图 6 左图为南宋《宝庆四明志•府境图》局部,留有“王侃刊”。 中图为《宝庆四明志•昌国县境图》局部,留有“洪春刊”。右图为《宝 庆四明志•郡圃图》局部,留有“王闻刊” 左图为南宋《宝庆四明志•府境图》局部,留有“王侃刊”。 中图为《宝庆四明志•昌国县境图》局部,留有“洪春刊”。右图为《宝庆四明志•郡圃图》局部,留有“王闻刊”。 留名不仅是为了算工钱,也应包含一份工作责任,如果刻工是名手,也许还有品牌意义呢。至于笔画粗细如何,工人做个记号而已,并无严格规定。 再补充一下“王垚”此人的材料:傅增湘记录海源阁《潜志》时,收录了一批此书刻工名字,其中就有“王垚”;《宝礼堂宋本书录》记录海源阁《潜志》时,罗列了此书上几十个刻工名字,“王垚”赫然其中;《古籍宋元刊工姓名索引》介绍“王垚”时,首列的刊刻作品即《潜志》,其他还有咸淳年间刊刻的《昌黎先生集》和《草窗韵语》等;《中国古籍版刻辞典》也收有“王垚”条目,署名或作“王尧”(“垚”字古通“尧”),除了刊刻《潜志》等书籍外,还参加刻过补版的《魏书》。可见“王垚”此人是活跃在南宋后期的一名图书刻工,《潜志》 中的《西湖图》上出现“王垚”署名,恰恰证明了它是一幅宋版原图。 另外,宋版书上刻工名字也不是“成书后大多被糨糊糊掉”的,像《潜志》上就留下了几十个刻工名字,现在知晓的宋代书籍刻工,更是数以千计,一部《古籍宋元刊工姓名索引》就著录宋元时期刊版工人 4500 人,并认为全国各地研究者未发表成果中积有的刻工人数,“或许有三五倍之多”。 (4)罗以民认为,美国藏《西湖清趣图》、南图藏宋本《咸淳临安志》所附《西湖图》等,皆是以明代田汝成嘉靖二十六年刊刻的《西湖游览志》所附的《宋朝西湖图》为母本的。罗先生对此没有拿出事实证据来加以证实。与其相反的是,阙维民认为,嘉靖版的《西湖游览志》中的《宋朝京城图》“所仿之宋图一定比今天所见宋本清晰得多”(原文在此专门论说《京城图》,故未提及《西湖图》, 其实《宋朝西湖图》和《宋朝浙江图》所仿对象也是一样的)。而且,嘉靖版的图还可以辨认补识“宋图中的‘漫漶’处,道光、同治及光绪三本图中的‘方围’处”。阙维民明确认定《西湖游览志》的“宋朝图”仿自宋图。 (5)罗以民认为,国图《西湖图》上画出了三塔,与明苏堤平行。一张“宋” 图上出现了这两大明代的地标性建筑,请问此图还“宋”否? 罗先生的意思就是宋代西湖上是没有“三塔”的。但事实是,从苏轼修建苏堤时“三塔”就存在了,南宋末年它们依然存在。先看苏轼写于元祐五年(1090)开建苏堤时的奏本原文:“已指挥本州候开湖了日,于今来新开界上,立小石塔三五所,相望为界,亦须至立条约束。今来起请,应石塔以内水面,不得请射及侵占种植,如违,许人告,每丈支赏钱五贯文省,以犯人家财充。”苏轼的“已指挥”说明立塔已付诸实施,可见北宋苏堤建成时,湖上即有“小石塔三五所”,这可是当事人的说法哦。 再看理宗淳祐七年(1247 年,即仇远在杭州出生的那年),杭州大旱,湖水尽涸,当时临安郡守“奉朝命开浚,自六井至钱塘上船亭、西林桥、北山第一桥、苏堤、三塔、南新路、长桥、柳洲寺前等处,凡种菱荷茭荡,一切薙去,方得湖水如旧”。官志《淳祐临安志》上的记载差不多,开浚西湖“先从六井荡地用工,次将钱塘门、上船亭、西林桥、北山第一桥、高桥、苏堤、三塔、南新路柳洲寺前”。《潜志》对这次浚湖范围,也基本上对淳祐志的文字照抄了一遍,于是,“三塔”再次忝列其中。倘若那时西湖真的没有那几个小塔,两本官志还会对“三塔”言之凿凿?

图 7 南宋叶肖岩《西湖十景图册•三潭印月》 从传世宋画看,南宋宝祐年间杭州人叶肖岩所绘《西湖十景图册•三潭印月》(图 7,现藏台北故宫博物院),湖面上恰恰就是以这三座小塔为主角的。还有,如前第 4 点所述,《西湖游览志》的《宋朝西湖图》因仿自宋版《西湖图》,也可印证南宋西湖确实有“三塔”。明代嘉靖二十六年(1547)初版、万历十二 年(1584)重刻本《西湖游览志》上的《宋朝西湖图》(图 8,为局部),尽管整张图已放大到 8 幅拼图(《潜志》的《西湖图》为 2 幅拼图),但西湖的基本格局和地理标示,与宋版原图并无太大差异,其中苏堤东侧也画上了“三塔”,其位置和《潜志》载《西湖图》上的也基本相仿。

图 8 《西湖游览志•宋朝西湖图》中苏堤东侧的“三塔” 罗先生说,西湖“三塔”是明代的一大地标性建筑。但是,在同样一本《西湖游览志》书中,宋朝的西湖图上可见“三塔”,反倒是明朝西湖图上看不到。这是为何?事实情况是,宋代“三塔”在明代弘治年间(1500 年前后)被毁,半个世纪后田汝成写成《西湖游览志》时还未恢复(天启元年 [1621]“三塔”才得以重建),所以,不但《西湖游览志》没有明代重建“三塔”的文字记载,其中《今朝(即明朝)西湖图》(图 9,为局部)苏堤以东湖面上空荡荡的,也根本看不到“三塔”的影子。

图 9 《西湖游览志•今朝(即明朝)西湖图》上看不到“三塔” 最后看看宋末元初文人的诗词吟唱。陈允平(约 1247 年前后在世)《渡江 云•三潭印月》有云:“水连天四远,翠台如鼎,簇簇小浮屠。”这小浮屠就是小塔。尹廷高(约 1290 年前后在世,算是元初人)《三潭印月》有云:“坡仙立塔据平湖,天影清涵水墨图。”南宋西湖湖上有塔是明摆着的。 也许罗先生会问,那幅传为李嵩《西湖图》上没有一丁点小塔的影子,却是为何?这点其实您的文章中已说到了,即这是一幅值得馆藏的艺术性远比《潜志》《西湖图》要高的画作。既然它是艺术品,您得尊重艺术创作的特点,允许艺术家在创作中对于自然界景物的自由取舍,要不然,南宋画院中那么多皇家画师的有关西湖风景的绘画,全都可以找到一一对应的现实地标了,事实上这是不可能的,马远、夏珪等大师的西湖画作能找到对应地标的很少。《潜志》所载《西湖图》不是艺术创作,它是历史记载,所以如实画上这几个小塔是必须的。 (6)罗以民认为,宋图上一出现“断桥”字样就应该怀疑了,“断桥”是唐 朝和清朝该桥的正名,宋朝正名称“保祐桥”(应据《梦粱录》作“宝祐桥”)或 “孤山桥”,官图不可能去标一个前朝的俗名。 那我们看看宋人的说法。官方志书《潜志》说:“孤山路,在孤山之下,北有断桥”,南宋方志祝穆《方舆胜览》和吴自牧《梦粱录》记载的“西湖十景”中有“断桥残雪”,南宋画院中皇家御用画师绘制的“西湖十景”中有“断桥残雪”,宋末很多文人吟咏“西湖十景”,其中依然有“断桥残雪”。为何这么多有地位、有品位的人,无论朝野,均喜好用这个“前朝俗名”? (7)罗以民认为,《西湖图》“把‘昭庆寺’与‘策选锋教场’各画一个圈标注,也是错误。这两个东西是不可能并存的。大昭庆寺于北宋末年倒塌了,南渡后就将庙址改了教场,用了近 70 年。至宝庆又完全恢复大昭庆寺,那教场就另挪地方了。这样的问题还有很多,如大佛院与兜率寺并存,似乎为两寺,其实一是俗名一是赐名。这正说明了制图者绝非南宋人”。 事实是,南宋末年董嗣杲《西湖百咏》叙述绍兴末杨存中所建云洞园位置时就说:“在昭庆寺北,马军教场后”,毫不含糊地将这两者并存起来(马军教场按照《西湖图》的标示,即紧贴策选锋马军驻地的教场)。《淳祐临安志》记载“西湖水口”时说:“景灵宫水口,通景灵宫园内,支港通昭庆、教场墙下。”昭庆寺和教场这两者不但并存,而且并立,可见昭庆寺重建后,教场好好的就在它隔壁,两家“共饮西湖水”,并没有另挪地方。宝庆和淳祐都是理宗的年号,但淳祐至少要比宝庆晚 14 年,罗先生应该不会不知道吧。

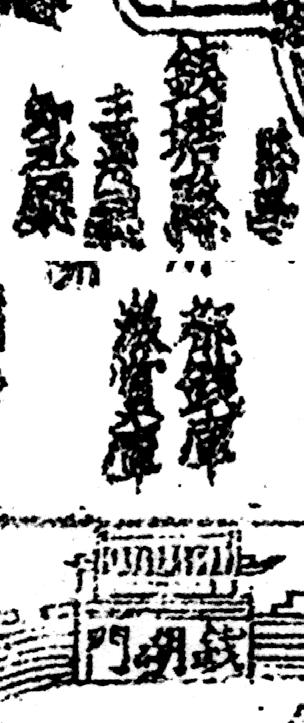

图 10 《咸淳临安志》宋版《西湖图》上 的大佛头与兜率寺 罗先生质疑的“大佛院与兜率寺并存”也是看错书了,因为在《西湖图》上,绝无这样的并存,只有大佛头与兜率寺并存(见图 10,大佛头和兜率寺,“頭”字看仔细了还是可以辨识的),大佛头是一块巨石雕成的佛像,兜率寺是这个佛像所在寺院的名称,这种毫无“重名”之嫌的“并存”,有何不可?大佛头是西湖北山的一大名胜,这样的标示即使特别了一点,又有何妨? (8)罗以民认为,国图本《潜志》十余图既不避宋讳也不避明讳,但最有意思的是其中一幅《京城图》突然避讳了,把“钱塘门”,写成了“篯塘门”。这大约是避私讳。但宋代官图是绝不允许刻版人避自己的私讳的。 请问罗先生,这十余图没有避哪些宋讳(明讳就不说了)?关键的宋讳您没说,却说了一个无中生有的私讳“篯塘门”,让人不可思议。不是吗?究竟是“篯塘门”还是“钱塘门”,请看“潜志”宋版原图《京城图》局部(图 11)。

图 11 《咸淳临安志》宋版《京城图》 上的钱塘门 罗先生大概就是依据此图认定这是“篯塘门”三字。但请您辨仔细了,“钱”在那时可是写作繁体“錢”的,因为笔画偏多,且 700 多年岁月造成字迹漫漶不清,所以图上“錢”字很容易误会为“篯”字。如果您一定认为这是“篯”字,那么请看下面同一幅《京城图》上的另外三个“钱”字(图 12):

图 12 《咸淳临安志》宋版《京城图》上的钱塘县(上)、都钱 A、上图是在“钱塘门”东南方向相距很近的“钱塘县”的“錢”字;B、中图是在“钱塘县”东南方向也不远的“都钱库”的“錢”字(左为“激赏库”三字);C、下图是从“钱塘门”往南并排在一线上的“钱湖门”的“錢”字。 如果罗先生还要坚持己见,那么请问,在同一幅图上,为什么其他几处的“钱”字就突然不避讳了呢? (9)《西湖图》上的宋讳问题没有“否决权”。 在此也将《西湖图》上罗先生没说出来的一处宋讳予以揭示,即余杭门(今武林门)外的北 郭税务,这里的“郭”字因属于跟宋宁宗赵扩名讳有关的字(其他还有“廓”等形近的字),需避而未避。一个没有避讳的“郭”字,能将这幅《西湖图》的宋版性质一票否决吗?答案 是否。在传世的许多宋版书上,对当朝皇帝避讳甚严,却对前朝皇帝名讳有避有不避的现象, 比比皆是。以李致忠《宋版书敘录》所述北京图书馆(即国图)所藏宋版书为例: A、宋孝宗时刻本《集韵》,所据之本为北宋庆历原刊,故对北宋早期庙讳照刻,而不避孝宗之前钦宗和高宗的名讳,却对孝宗名讳进行回避(如“慎”字)。 B、宋宁宗时刻本《中庸辑略》,对北宋诸帝庙讳皆不避,而对南宋孝宗、光宗和宁宗的名讳则全行回避。 C、宋理宗淳祐刻本《兰亭续考》,于较早的宋讳中如殷、敦、徵、敬诸字,均未缺笔。 D、南宋后期平江府刻、元修本《营造法式》,在同一卷上,对与宋高宗赵构相关的“溝”字,有避有不避。这其中一个原因是,刻书之时相距高宗当朝时已近百年,回避他的御名已不严谨,想起来就缺笔,想不起来就不缺笔。 E、南宋后期刻本《纂图互注春秋经传集解》,对于宋讳中同一字如“玄”字有的缺笔,有的不缺笔;对有的名讳作缺笔讳,有的又不缺笔。整本书避讳不甚规律,不甚严格,其原因是刊刻时的南宋后期,政治腐败,国势衰微,避讳失禁,中可见两处完整“郭”字。 F、极端的例子还有南宋中期浙刻本《说文解字系传》,对宋太祖赵匡胤未做皇帝的父亲的名讳均行回避,却对做了皇帝的赵匡胤的“胤”字反而不避。虽说此书对避讳极不严谨,但它还是宋版书。

图 13 宋本《咸淳临安志》卷八十五中可见两处完整“郭”字 由上可见,宋版书的避讳情况很复杂,尤其是在朝纲废弛的南宋后期。因而我们在鉴别古籍中,切忌机械地搬用一个尺度去下结论。而这个没有避的“郭”字,属于隔了两代的前朝庙讳,对于宋末刻写人来说,不避无妨(宋本原刻《潜志》正文中就不避这个“郭”字,如图 13 所示《潜志》 卷八十五上,可见两处完整“郭”字)。

|