| |  | | 学术纵横 | | | | 李昆:南宋方志的湖泊书写 | | 来源:史学批评研究微信公众号 作者:李昆 日期:2021-03-29 | |

摘要:湖泊作为南宋方志中的一大地理要素,具有一定代表性。南宋方志对湖泊的书写,仍主要归于传统型地理门类之下,在次级子目名称上有所变化。其内容以湖泊的历史沿革考证和实用价值为主,重人地关系,疏地理要素。虽博引诗文,却又难免冗繁失实。这与时人在人地时空观念上的转变相关,也是方志“史”与“志”之争的一个缩影。这不是一朝一夕的突变,既承历代之演变而来,又延绵久远。凡此种种,对于当下所需史志兼顾之新志的编纂也仍具有一定的借鉴意义。

中国的方志历史悠久,从《周礼》中的“四方之志”乍现,其发展先后经历萌芽到成熟再到繁荣的阶段。时至南宋,地方志书不论从体例还是内容上来看都得到了很大的发展,总体上趋于定型。其编纂中最明显的特点,一方面是发生了由图而志的转变,即通过文字来表现山川、湖泽等自然环境,另一方面,是从地理为主到更多地向人文内容扩充。而传统方志发生“史”与“志”的分歧,也正是在此阶段愈加明显。基于此,遂以南宋时期方志中的一类地理客体,即以对湖泊的书写为对象进行分析。此前学界对方志学的发展和理论的研究以来新夏的《方志学概论》,史念海的《方志刍议》,还有如黄苇的《方志学》等为代表,是丰富而又成熟。而对于宋这个时段,也成果颇丰的,具体到南宋则有桂始馨的《南宋方志编纂学浅析—以方志起源、性质、功能为中心》,洪焕椿的《南宋方志学家的主要成就和方志学的形成》,以及南宋单部志书的研究如李萍的《

史念海先生认为“方志之为书,自两汉以迄唐末,都是以记地为重,也就是所谓的志。元明以后,却以述人为主,这就是所谓的史了。两者相较,前者是本来面目,后者却不免成为变态。”。湖泊作为南宋方志中的一大地理要素存在,见证此种“变态”的过程,具有一定代表性,时人如何书写,对今人有何借鉴,值得讨论。

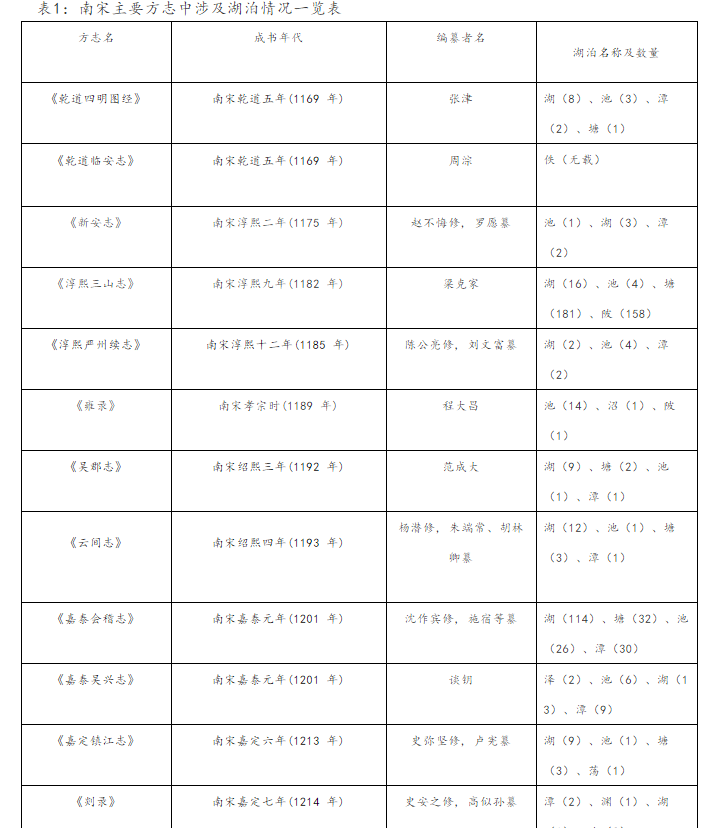

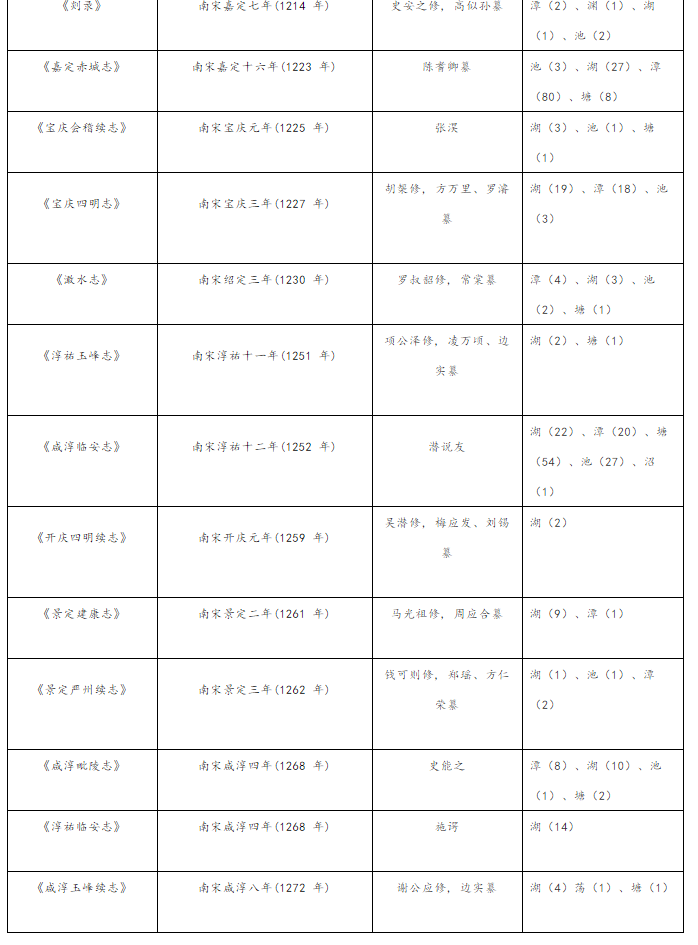

然南宋方志众多,亦非《宋元方志丛刊》中的二十四部志书可全面覆盖,本文或许能有抛砖引玉之功,但还有待进一步补充。首先需要对研究对象“湖泊”的概念进行讨论,这是一个看似明确,却又很难说得十分清楚的问题。诚然我们可以从现代自然地理科学的角度进行定义:“湖泊是湖盆、湖水和水中所含物质(矿物质、溶解质、有机质以及水生生物等)所组成的自然综合体,并参与自然界的物质和能量循环。”。但我们更需要对其进行“史话”,而就历史时期而言,所存历史文献并没有对湖泊进行统一的界定与划分,同时我们也难用完全现代意义的地理学准则去精准确定历史时期的研究对象,这确实是在历史地理学研究中广泛存在的问题(即对于文献文字表述客体的定性定量与现代概念的转化。)在历史时期的气候研究上,对文献文字中的定性描述,甚至感觉性描述,与现代对应的冷暖干湿程度转化关系的建立,学界已有利用物候学方法,比值法,等级法,甚至线性回归法等予以复原。但对于湖泊这一研究客体,则明显仍缺少如此严谨有效的公式和方法。如涉及历史时期湖泊地貌景观的复原,水文特征的探究等,恐又需费一番周折。具体在本文而言,则表现为不同文献在湖泊名称本身上的多样化。我国最早的地理著作之一《禹贡》记载“九河既道,雷夏既泽,灉、沮会同。”,“三江既入,震泽厎定。”,“导菏泽,被孟猪。”,“泽”是其中对湖泊的主要称呼。元代蒙古族入主中原以来,其人满目湖塘皆为“海”,“海”遂又成为了湖泊最广泛的名称。到了清代,时人对“罗布泊”独具特色的称谓又有“罗布淖尔”等。不同历史时期富于变化的湖泊名称及其含义值得探讨,湖浅者可称为池,深者则为潭,但究竟浅几寸,深几许,却是没有标准的,或可通过历代文献大量的湖泊表述统计,找出一些规律。但由于这涉及相关史料甚广,余力尚浅,且并不是本文探究之重点,因此仍待有志于此之同仁,总结历代湖泊的不同表述,想必是对历史地理学的研究有帮助的。当然就本文所用到的二十四部南宋志书中,“湖泊”基本归类于“山川志”“水利”“湖”等专门子目,在此就所涉及有明确名称的“湖泊”表达方式予以统计罗列,有:“湖”、“池”、“潭”、“塘”、“渊”、“泽”、“陂”“荡”八种。附统计表如下,统计恐有疏漏,仅作参考(详见表1)。

湖泊在南宋时期是一个不可忽视的地理客体。终南宋一代,境内湖泊数量之众,是毋庸置疑的,南宋方志中常有表现如“吴中水国”,“吾邑素号称泽国,襟江带湖。”。在上文的统计中,如《嘉泰会稽志》中“湖”记载数过百等(见上表1),《淳熙三山志》中陂、塘皆百十余(见上表1),便可见一斑。除了数量大之外,其对于南宋一朝发挥的作用和价值也是不凡的,就文献之中,不仅在于有列于“地理类”单独子目之下,在自然方面构造地势,存储水源,调节旱涝之用,更是单独列有“水利”、“水路”“水产”等子目,足见其在交通运输、农业水利、社会生产等方面作用明显。此外更是文人墨客的笔下素材,“诗咏”、“记”、“碑拓”、“古迹”之中更是屡见不鲜,欣赏湖景成为时人的一大爱好。因此单单就传统的“山川”、“水”等子目是不够的,必须要充分给予其他子目门类关注和重视。“湖泊”的内容分布所属门类情况,呈现总体归于方志传统型地理门类,次级子目多有演变,不乏一些创新的特点。通观南宋二十四部方志,除了《乾道临安志》《淳熙严州续志》皆仅存三卷,《淳祐临安志》仅存第五至十卷外,其他几部书在目录方面都相对完整。从目录设置上来看,实际上没有形成固定的一个子目门类名称专门记载湖泊,而是因人因书而有些差异:1.仍以传统型的平目体、纲目体地理门类为主,次级子目多有演变从南宋方志的体例上来看,大致分为平目体、纲目体、史志体三大类,具体涉及“湖泊”内容分布又各有不同。首先是传统类型的平目体,即在旧图经的基础上扩充而成,形成众多门类的形式,其中有单独的“山”、“水”门类以记,如《吴郡志》为代表。其次是对平目体改造的纲目体,即在大类下设目,以纲统目,类例较为清晰,如以《嘉定镇江志》中的地理类《山川志》为代表,其中又以《嘉定赤城志》卷十九-卷二十六《山水门》所占子目最多。而像《咸淳毗陵志》《咸淳临安志》《剡录》等,虽名字有异同,但都属同类。再如《景定严州续志》以卷四《水》总说一州,卷五以后分县而单列《水》一节也属于上述传统型的变异,同样的还有《嘉泰吴兴志》《宝庆四明志》《新安志》。此外还有不单独成志,而卷分上中下,以“水”作为其中一卷中的一部分内容,以《云间志》为代表:卷中《水》,与此相同的还有《淳祐玉峰志》:卷之上《水》,《澉水志》《宝庆会稽续志》也属此类。但其实质上在“湖泊”一节与传统型分类是相似的,即使在更倾向于“人文”的大背景下,仍主要是在“地理”的范畴下,这是历代志书相承的结果使然。以《景定建康志》为代表,其体例更几乎效仿于正史史书体例,“志”、“表”完备,“湖泊”载于“山川志”中,门类齐全,基本是按照纪传体正史的体例来写的,志书“史”的影子逐渐清晰起来。除此外还有完全打破方志传统体例,直接围绕问题考证,以札记形式呈现的,如《雍录》,其往往是涉及一个个与“湖泊”相关的具体问题考证。总体来说,对“湖泊”的书写大部分仍归于传统型平目体和纲目体的地理类子目中,而存在于史志体之中“志”、“表”的形式也并不少见。在此基础上又各自发生一些次一级子目的细微变化。最后还应注意到,就实际记载内容来看,“湖泊”又不仅仅局限存在于上述门类,往往如“桥梁”、“水利”等相关子目也会有涉及。这种“史”与“志”的冲突和模糊在对“湖泊”章节的归类上还是还是有所表现的。就其“湖泊”书写的侧重点而言,虽各有差异,但总体上呈现出以侧重对“湖泊”的历史沿革考证和当世实际效用两大要点为主。值得注意的是,反而是对于“湖泊”本身的地理属性关注不足,有的甚至未涉及,具体来说:讨论在“湖泊”书写上的侧重点,就先要关注到作者编纂方志的初衷上,这不仅很大程度上影响对“湖泊”书写的侧重,同时也左右整部方志的着力点。如《淳祐玉峰志》开篇所言: “郡县必有志,独昆山无之,岂前人之长不及此哉?期会之事,有急于此,则谓之不急也。”对于一地方志有缺失,其编纂是迫切的。但更要看到,就历史时期以来,方志本就孕育于传统舆地之学,注重沿革,长于考证,是其长久以来的最大特点,这一点在南宋方志学家中被部分继承,代表作是《雍录》。在《雍录》开篇即言“五代都雍总说”言自“周秦二世”至“汉隋唐”都雍之沿革,便奠定了全书考证沿革之基调。其独特的札记形式,往往以考证一个问题为一小节,在“湖泊”方面表现也尤为突出。既有在总论历代地理沿革时兼论“湖泊”的单一考证,如《阁本大明宫图》中以图证“太液池”位置,《汉唐宫殿据龙首山》中“水既能注入,以为之池,则知其池已在平地不在山矣。”以考证“龙首池”之位置。同时还有单独子目大篇幅的纵向系统考证,如“兰池宫”中从“始皇引水为池”至“(唐)高祖饯之蓝池。”;旁考逸事二三,如“凝碧池”中“禄山乱逆徒,张乐燕于此乐。”侧重沿革不可谓不详。在其他几部方志中也较为明显,如《吴郡志》中“北池”沿革,“唐在木兰堂后…本朝皇佑间,蒋堂守郡乃增葺池馆。”。《淳祐玉峰志》中“至和塘”沿革,“从古为湖…至和二年知县钱公纪,始修治成塘。”《嘉定镇江志》中“龙目湖”沿革,“秦时所掘与寰宇记小异…今失其所。”《咸淳毗陵志》中“阳湖”沿革,“(刘)宋元嘉修废成良畴数百顷。”。沿革与考证依旧受到修志者的重视,史书的味道越加浓厚。另一方面,正如前文所言,随着生产力和社会经济的发展,南宋时期的“湖泊”在更广泛的空间和领域影响着人类生活。随着方志的完善渐成体系,其已不仅仅有记录之功用,编修者或者说地方政府更有致力于实用之意愿,更关注其对于人的意义。因此更加关注所书写“湖泊”的现实意义是顺理成章的。这体现在多描述“湖泊”用于农业水利方面,尤以《宝庆四明志》为代表。其开篇序言即言明“观山川之流峙,则思为民兴利事。”奠定其侧重人地关系,关注实用价值的基调。如其在“县”目之下的子目“水”中就花大篇幅不遗余力地辨“广德湖”、“东钱湖”对水利之利害。同样《吴郡志》也是其中代表之一,其单列一卷“水利”分上下,详述“湖泊”与农业关系,系统论述“至和塘”与水田之“六得六失”。调节洪旱之功效,以促农业:“(练湖)即大水之年足以潴蓄湖瀼之水,使不与外水相通,而水田之圩垾无冲激之患。大旱之年可以决斗门水濑,以浸灌民田。”。这一特点并非一二个例,在《嘉定赤城志》《开庆四明续志》《淳熙三山志》《乾道四明图经》中“水利”子目中都有体现。此外还有对“湖泊”之湖产的关注,多是在“物产”之下设“水产”“水族”“鱼”子目。如《新安志》中“往往有鱼而不常得,疏池以养者,多鲤鲩与鲭。”《淳熙三山志》《剡录》等都同于此类。应注意到南宋方志中对于“湖泊”凡有可寻者,必言其沿革,但对其本身之地理属性似乎是不加以描述或可以说不是必备的要素,大量对“湖泊”的书写中,基本固有的信息仅仅是其方位、相对位置以及大小的描述。纵观而言,基本可以总结为“州县+相对州县方位+所距州县道里+湖泊周回”的模式。至于深浅几许,水色、水质怎样,注入流出之径流,季节变化,结冰与否等等,一系列地理属性记载是非常罕见的。纵然如《淳祐临安志》中所载之“西湖”凡千余字,可谓南宋方志中载“湖泊”最详之一,在地理属性上的记载也仍不脱上述模式。而像《景定建康志》中“在城北二里,周回四十里,东西有溝流入秦淮。”这样的记载,能多加简述源流者,已算得上是于地理方面所载详细者。配以地图描述者,则更是凤毛菱角,《淳熙严州续志》中图载“西湖”、“潜火池”“官池”是为数不多的代表。再如《淳咸临安志》中“浙江图”、“西湖图”则实际是清同治六年补刊所载。诚然存在有后世所佚的情况,但这一方面是作者缺少实地的勘探,另一方面也反应其在记载上的取舍选择,更关注于人地关系,多记事记沿革而疏于地理信息,是南宋方志的一个大趋势。发生由图而志的转变也就不难理解了。有宋一代对方志性质的争论中,除传统的地理派之外,史学派的崛迅速起,尤其自宁宗以来,史学派的队伍壮大,更是与这一变化不谋而合。自北宋以来方志性质由地理向历史的转变,可以肯定在南宋方志中对“湖泊”的书写内容上还是愈发明显。书写“湖泊”的方法技巧上,主要呈现着富于文学气息,倾向于旁征博引诗文,而又存在冗繁失实的情况等三个特点,具体来说如下:这表现在书写时常活用动词,力求场面逼真。以《嘉定赤城志》记载为例,如“下枕深潭”,再如“有飞瀑垂崖而下,石根插水,潴为一潭。”,以及“水光山色,涵映虚旷,为春夏行乐之冠。”,“枕”、“垂”、“插”、“潴”等一系列动词,加之出色的文字描述使得整个描写富有灵动感和画面感,读罢犹如身临其境。回头来看《嘉定赤城志》的作者陈耆卿,他博学能文,曾随叶适学习,叶适对他也是十分赏识,尽传所学,并曾作诗赞之:“古今文人不多得,元祐唯四建安七。性与天道亦得闻,伊洛寻源未为失。”这也不难理解为何在文字运用方面的杰出。其实如陈耆卿也并非是特例,细数南宋这二十四部方志作者,《吴郡志》作者范成大是南宋中兴四大诗人之一,一代文学大家。梁克家以资政殿大学士知福州,而著《淳熙三山志》。《乾道临安志》作者周淙,曾为右文殿修撰,其文学功底亦不凡。其中相当大一部分是非官即士,除了方志学,在文学上也是大有作为。可以说方志的主修者、编纂者其身份、学术背景不仅关乎到方志能否编纂及成书,同时很大程度上影响了方志的质量和特点。而正是这样一批“特殊”修志者的集体涌现,对整个方志学的“史化”发展也产生了一定影响。文人修志的大量出现成就了在书写上的第二个特点,即普遍地喜欢广泛收集各类诗文加以引用,以表现时人对“湖泊”的主观感受。这同时也可说是“以诗存史地”思想的一次滥觞。正如《咸淳毗陵志》中“山水”目开篇所言“毗陵山水之秀,著于经,备于图牒,散见于文人墨客之篇咏。”文人之诗歌、散文甚至碑拓都包含着对于山川形胜地记叙和歌咏。在《吴郡志》中,描述太湖之况,一首七言《白居易泛太湖书事寄元稹》其中“黄夹缬林寒有叶,碧琉璃水净无风。避旗飞鹭翩翻白,惊鼓跳鱼拔剌红。涧雪压多松偃蹇,岩泉滴久石玲珑。”几句可谓是行舟太湖时,对其景的细致记录。此外在“杂咏”一目中,范成大还载有大量唐宋时人歌咏苏州山水的诗篇,所涉及的“五湖”、“太湖”、“彭蠡湖”也是这一特点的缩影。在文章方面,《乾道四明图经》中引用曾巩的《广德湖记》叙沿革,舒亶的《西湖记》述湖景,都是其典型代表。虽然这些诗文往往是言山水却未必真欲言山水,且多是随着作者的心绪变化,带着浓烈的主观感情,但这绝非是修志者就一概忽略的,他们认为这些同样是宝贵的史地资料,并将其运用于方志之中。可以说“以诗证史”或者说是“以诗存史地”的方法,在南宋时人中就已十分流行了。此外也仍需注意到,在南宋淳熙年间,时人常棉就言及“古文人獉獉纪事,多失之浮侈獉獉。”文人修方志确实存在一些问题,在后世章学诚同样也有过文人不可与修志的论点。在南宋方志对“湖泊”的书写上也有体现,如篇幅中一味追求大量罗列的湖泊名称,而不记其究竟,固然有广收博引之功效,但这不仅不便于知其详况,更有相当多的重名同名“湖泊”而造成混淆。从前文表1统计可以看到,如《嘉泰会稽志》记载“湖”的数量过百,但其中超过三分之二都仅仅有一句关于其方位的记载,此外如“白马池”、“(古今)放生池”较为大众的名称曾多次出现,虽然是分县而载,略有不同,但过于分散,且信息简短,难免多生混淆。此外在《淳熙三山志》中“陂”“塘”记载数量都过百,但同样绝大多数仅有其名及所属县里,重名现象较多。冗繁失实,此或是文人修志在“湖泊”书写的不足之处。对湖泊的书写归纳和总结当不仅仅局限于《宋元方志丛刊》中的二十四部南宋方志。在横向空间角度上,立足于书写对象更为宏大的同代正史,如《宋史》卷九十一《志第四十四》至卷九十七《志第五十》,即“河渠志”中以主要江河为纲,按行政地理区划进行记载,记河湖之事多与政务相关,为统治服务,体现着史志与方志存在的深刻不同。而如《宋史》卷六十一《五行一》以历代“水患”为主,书写“江水河湖”,又言民生疾苦、农田水利,这何尝不是对地理客体的现实意义和人地关系的思考。修史风气盛行同样深刻影响方志的编纂倾向,人地之间的关系已逐渐成为朝野大事之下,重点关注的又一个方面。从纵向的时间角度出发,南宋以前,北宋的《太平寰宇记》其中山水湖泽部分亦有列诗文、碑记之法,引诗文入史、志,可以说是在这一时期也出现过史部之下史、地、文并发的倾向。而北朝郦道元在《水经注》中就重注自然与人文相生,遍游古迹寻引碑刻之法,不可谓不是一脉相承。南宋以后,尤其是明清以来开始了“郡邑莫不有志”的辉煌,而湖泊在“山川志”中的地位愈加稳固,书写方式以正史地理志为楷模,力求体例的完备。以至于乾嘉著名方志学家章学诚认为志书属于信史,这已完全不同于“记地为重”的传统,故而还引发了和戴震关于志书性质的争论。南宋方志的湖泊书写是史地思想转变发展的一个缩影,解析这个碎片方能更好地理解整个演变过程,以便做到古为今用。正如史念海先生的看法,继续章、戴对志书的“史”与“志”性质的争论意义不大。实则在南宋的方志中对湖泊的书写虽有向人文扩充但也并未完全摒弃传统志书的脉络,历史信息与地理信息在志书中都应该得到重视,这也正是编纂兼顾史志的新方志所应有的理念。此外结合前文,重视编纂对象古今概念的差异;因时因地的确定恰当的编修体例和归类;实地考察与文献结合;把握好编修的文学性和准确性等,也是南宋方志在书写湖泊中留给当下新志编纂的丰富经验。前文从书写门类、书写内容、书写方法三个方面归纳了南宋方志对湖泊的书写。可以说南宋时期修志者对志书人文内容的扩充,对人地关系的进一步思考,以及对现实意义的愈加关注,都是十分明显的。在传统志书走向“史”与“志”之争的途中,南宋时人在方志中对湖泊的书写上,既有“重人轻地”的倾向,但又并未完全摒弃志书的旧有传统。此外笔者结合今人观点针对南宋时人对方志中湖泊的书写的情况,提出了几点对策,以供新志编纂借鉴反思。同样这样的思考方法也可以用于除了“湖泊”以外的其他具体研究对象,如对于自然类的“山”、“河”等的书写,把方志的某一类地理客体作为研究对象,或可得以管中窥豹,古为今用。由于能力的限制,本文就此展开的讨论还远远不够,有待学界的指正完善。

感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

| | | 相关内容 | | | | | |