|

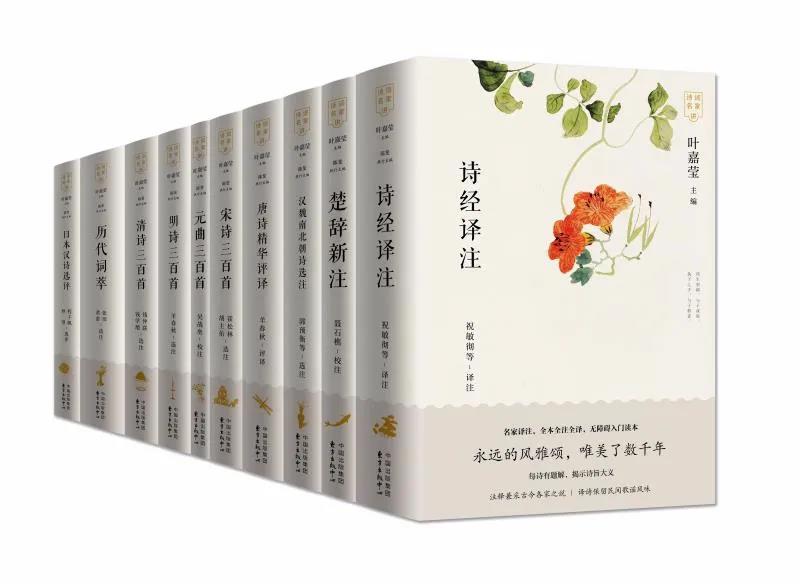

(叶嘉莹主编,陈斐执行主编:《名家谈诗词· 词体与声情》,三联·生活书店2021年)

四、纸上雅集:莲社诸集内容探考 智圆《社主碑文》专门记载了省常发起莲社的初衷: 国初以来,荐绅先生宗古为文,大率学退之之为人,以挤排佛氏为意。故我假远公之迹,訹以结社事,往往从我化。而丛碑委颂,称道佛法,以为归向之盟辞,适足以枳棘异涂,墙堑吾教矣。世不我知,或以我为设奇沽誉者,吾非斯人之徒也。 北宋前期,皇帝倡导“三教”并重,佛教得到迅速发展。与此同时,士大夫以韩愈为师复兴儒学,发起诗文革新运动,“挤排佛氏”。面对态势越来越强劲的“排佛”思潮,不少释子奋起护法,阐说佛法之可贵,驳斥排佛之荒谬[55]。省常即仿效东林慧远发起莲社,并觑定在士大夫日常生活及交际中占有重要地位的文艺形式——诗歌,投其所好,以诗为媒,通过寄诗的方式招徕社员。不少士大夫的入社诗都提到了这一点,如裴庄:“白莲社结浙江皋,社主诗来诱我曹……他日会须同问疾,雁飞时且寄风骚。”谢泌:“不比陶潜醉,时时愿寄音。(上士寄佳什兼示净行经。)”康戬:“结缘传宝偈,(刺血写《净行品》结社缘,故有此句。)招士寄清吟。(特贻嘉什见招,故有是句。)”士大夫也纷纷投诗,表达入社意愿,吟诗成了西湖莲社缔盟的重要媒介和莲社活动的重要内容,正如丁谓《诗序》所云,省常“贻诗京师,以招卿大夫……故三公四辅,宥密禁林,西垣之辞人,东观之史官,洎台省素有称望之士,咸寄诗以为结社之盟文。自相国向公而降,凡得若干篇……观其辞,皆若缋画乎绝致,飞动乎高情”。这使西湖莲社带有很强的诗社性质,莲社诗集就是在这样的背景下陆续编纂的。 《文渊阁书目》卷二“月字号第一厨书目·诗词”载:“宋《莲社诗盟》一部四册。”[56]《菉竹堂书目》卷四:“宋《莲社诗盟》四册。”[57]宋代莲社中,诗社性质最强的当数西湖莲社。“莲社诗盟”这个书名,恰切地点明了西湖莲社的特征,与省常语荐绅先生“丛碑委颂……以为归向之盟辞”及丁谓语三公四辅等“咸寄诗以为结社之盟文”呼应,当为西湖莲社所编。 《〔咸淳〕临安志》卷七九“大昭庆寺”条载:“天禧[58]中圆净大师创白莲社,有堂二:曰绿野,曰白莲;轩二:曰碧玉,曰四观。古刻有《白莲堂诗》《莲社诗》《文殊颂》《入社诗》《真悟律师行业记》《菩提寺记》,皆毁于火。”[59]按,“古刻”一般指年代久远的旧刻本或其版片,但也不排除指刻石之碑铭或刻木之牌匾。《莲社诗》《入社诗》数量较多,全部制碑或悬牌的可能不大。 《文殊颂》《真悟律师行业记》《菩提寺记》三种与白莲社无关。为了结社,省常曾用栴檀香木刻了一尊佛像,钱易《总序》、宋白《碑铭》以及钱俨入社诗云为毗卢,智圆《社主碑文》云为无量寿佛,然皆非文殊。又宋白《碑铭》云,省常“雍熙中,梦感神僧示文殊像,由是化四众以造成,拟五台之相好”,《文殊颂》或为此次造像而作。又昭庆寺旧名菩提寺,是江南有名的律寺,以戒坛闻名。《〔咸淳〕临安志》卷七九“大昭庆寺”条载:“乾德五年钱氏建,旧名菩提。太平兴国七年(982)改赐今额。太平兴国三年建戒坛。”[60]而白莲社所倡者,为华严宗与净土宗之融合,故《真悟律师行业记》《菩提寺记》皆与之无关。 《入社诗》即士大夫寄呈的诗体“投名状”,某种意义上说,是中国文学史上较早的大规模“同题共咏”诗集。其中因多名公巨卿之作,应是莲社编集的主体和招徕社员的主打宣传品。传本所收绝大多数诗作都表达了入社意愿,也有宋白、朱昂、田锡、姚铉、安德裕等个别人的诗作只是描写昭庆寺优美的环境、赞美省常的高行、想象结社的盛况、抒发禅思幽情而已,如朱昂:“祖意师传得,多年别二林。游方云纳坏,挂锡草堂深。池小通泉脉,庭幽转树阴。湛然空寂境,谁见四禅心。”孙何诗更是一首泛泛的应酬之作:“单舸归朝恨解携,杜衡秋晚更萋萋。高僧不必劳金锡,已送陶潜过虎溪。”以传说中和慧远亲善但又拒入莲社的陶潜自比[61]。这可能与作者对佛教的态度有关。孙何受知于“平居议论,常道浮图之蠹人”的王禹偁,曾被人造谤“著论以无佛”,令“京城巨僧侧目尤甚”[62]。此事当非空穴来风,于此略窥孙氏对佛教态度之一斑。他虽还受邀为莲社撰写碑阴,但在文末声明自己“厕儒家流,领太史氏……依经作传,敢萌左氏之辞;相质披文,但愧陆机之说。与我同志,无多诮焉”,思想立场非常明确。这些不一定信仰佛教的人应约赋诗,可能是碍于情面、聊为应酬罢了。然而,寺方为了宣传,也将其作品编入以壮声势。 白莲堂应是寺方为此次结社所建或命名,大概是莲社活动的主要场所。而《白莲堂诗》,所录估计是赋咏、赞美此堂之胜概的诗作,也可能指在此堂上悬挂的社员中名公巨卿的诗作。张去华入社诗云:“朝客趋隅皆悟道,诗牌盈壁尽名贤。”丁逊诗亦云:“篆名待刊名士记,粉牌多挂达官诗。”这是寺院弘法宣传、提高莲社和寺院地位、招徕社员和信众的重要举措。 《莲社诗》所录,应是士大夫在寺院雅集时闻法随喜赞叹而创作的诗作,或僧、俗社员你来我往的唱和诗。参访过昭庆寺的张去华所写入社诗,这样描写莲社雅集:“秋阁静吟成雅句,夜窗高论达真诠。”随喜过昭庆寺的孙何在《记》中亦云,入社士大夫“间发好辞,演成盛事”,“摘锦布绣乎堂上,合璧连珠于牖间”。足见吟诗为莲社雅集之重要活动。 综合钱易《总序》、宋白《碑铭》、孙何《记》和智圆《社主碑文》的记载,知莲社有八十高僧、一千大众、一百二十三位士大夫社员[63]。由于距离遥远,加上公务缠身,绝大多数投诗入社的士大夫都不能亲临寺院参加活动。对于这些人而言,莲社不过是“想象的共同体”。他们投诗入社,更多的是在表达一种亲佛姿态,或许诺退休后前来清修,或感慨当下身不由己。《入社诗》中,此类作品甚多,如“2工部尚书参知政事李至”诗云:“闻师结香社,远在浙江湄。何日相寻去,劳生未可期。论诗谁对榻,补纳自纫丝。愿比宗雷辈,禅馀寄所疑。”“76光禄寺丞直史馆知睦州张庶凝”诗亦曰:“高僧诱我欲归真,预结莲华社里人。晓阅毗庐经呪静,夜飞天竺梦魂新。方提政笔酬明主,将扇淳风化俗民。待赞升平功业就,挂冠终作谢公身。” 真正能在寺院参加雅集或者与僧人唱和的,应该都是在杭州为官、居住或路过杭州的士大夫,这些人数量不多。《入社诗》作者署衔中,提及杭州者凡八人:“16净行弟子给事中知杭州军府事张去华”“18朝散大夫右谏议大夫知杭州军府事赐紫金鱼袋薛映”“38屯田郎中通判杭州赐绯鱼袋李韶”“44右司谏通判余杭郡事钱熙”“49净行弟子祠部员外郎通判杭州赐绯鱼袋张覃”“50祠部员外郎通判杭州赐绯鱼袋张肃”“65太常博士通判杭州事张岐”“85杭州节度推官陆旷”,又孙何《记》云王化基曾在杭州为官时入社,上引孙何之入社诗,显然也是在随喜寺院后所作。这些人应是《莲社诗》的可能作者。另外,《大昭庆律寺志》卷五云:“若陈文惠公尧佐,其兄文忠既预社,则当其任两浙运副时,未必自外,且有昭庆寺诗之咏。而王文穆公钦若,于天禧时帅杭州,奏请西湖为放生池,禁民采捕。王文惠公随继其任,撰《放生池碑记》,立石于昭庆寺前石函桥之右。二公皆崇信二氏,量皆入社,预百二十三人之数者。”[64]按,陈尧佐为社员陈尧叟之弟,大中祥符二年(1009)任两浙转运副使[65],其间作有《游湖上昭庆寺》诗:“湖边山影里,静景与僧分。一榻坐临水,片心闲对云。树寒时落叶,鸥散忽成群。莫问红尘事,林间肯暂闻。”[66]其人应于此时入社,或亦写过入社诗、参加莲社雅集唱和等。天禧时,王钦若、王随官杭时亦有此可能。不过这时已到莲社活动的后期,今存《入社诗》成编较早,未录其作不足为异。 “一千大众”应是普通的老百姓,雅集赋诗的可能不大。至于“八十高僧”,今已无考。《大昭庆律寺志》卷五推测道:“而当时之高僧,若慈云、式净、觉岳、智圆、慧圆、净之弟子虚白,《慈云传》中之齐一,书《放生碑》之思齐,林和靖集中寄赠之希社师、然社师,定皆预社,在八十高僧之数者。”[67]这些人中,智圆有《赠白莲社主圆净大师》诗:“社客尽卿相,草堂云树间。景分庐岳秀,人类远公闲。夜定开明月,秋吟对暮山。唯应谢康乐,时得扣松关。”[68]或入《莲社诗》。另外,社主省常招邀士大夫入社时即曾赋诗相寄,后面亦有往来唱和。经常光顾寺庙的“85杭州节度推官陆旷”入社诗曰:“松枯云老揜禅关,每接卑官亦破颜。庵冷夜疑生雨雹,枕高秋觉剩湖山。非因省语添馀僻,却为偷吟减旧闲。珍重时贤乐香社,唱酬诗句满人间。”足见雅集唱和之作不少,当亦编入《莲社诗》。 孙何《记》亦提到过莲社诗集的编纂: 故参预苏贰卿序之于前,今承旨宋尚书碑之于后……峡路运使、史馆丁刑部,顷岁将命瓯闽,息肩乡里,复又写二林之幽胜,集群彦之歌诗,作为冠篇,鼎峙兰若……何厕儒家流,领太史氏。受承旨尚书之顾,三读为荣;忝武功参预之知,九原未报。丁刑部言扬事举,既接科名;心照神交,实由道契。依经作传,敢萌左氏之辞;相质披文,但愧陆机之说。与我同志,无多诮焉。 按,《入社诗》录有“25刑部员外郎知制诰赐紫金鱼袋丁谓”诗:“会当兰若亲禅客,且向蓬山号史臣。”注云:“史馆日入社。”两厢结合考据,知“丁刑部”指丁谓(966-1037),长洲(今江苏吴县)人。丁谓与孙何关系甚密,早年以古文齐名,同受知于王禹偁,“世谓之‘孙丁’。淳化三年,登进士甲科,为大理评事、通判饶州。逾年,直史馆,以太子中允为福建路采访。还,上茶盐利害,遂为转运使,除三司户部判官”[69]。咸平二年八月[70],“峡路蛮扰边,命往体量。还奏称旨,领峡路转运使,累迁尚书工部员外郎。会分川峡为四路,改夔州路……特迁刑部员外郎”[71]。据此,丁谓是在淳化五年(994)至咸平二年(999)任福建路采访使、转运使期间,路过老家苏州,顺便到了杭州的昭庆寺,编了莲社诗集并为之作序。所谓“鼎峙兰若”,即指丁序与宋白《碑铭》、苏易简《施经序》并列为三,或许同在昭庆寺立碑或悬牌。《记》末,孙何言及自己作文事,又专门提了一遍三人文,仿佛是说自己是因为三人文的原因,才照猫画虎写了这篇文章。然《莲社集》所存丁谓《诗序》署“景德三年”(1006);细味文意,其言士大夫赋诗,也和钱易《总序》一样,主要指他们“往心东南,如将傲富贵,趣遗逸,朝夕思慕”的入社诗,全文未提先前编集作序事,仅云曾投过入社诗:“既作诗以贻之,又命予为序,意若十八人中,使遗民著述为多。”据此推断,丁谓先前所编或为士大夫吟咏寺院风景(“写二林之幽胜”)、抒发修行感受的《白莲堂诗》或《莲社诗》,与后面所序的《入社诗》不同,因此为后者作的序没有提及。 又《入社诗》所收“净行弟子给事中知杭州军府事张去华”诗云: 闻说东南多胜概,余杭胜概最为先。就中湖上昭庆寺,别是人间睹史天。僧有省常方结社,时多开士少差肩。梦中双管辞华异,握内明珠戒行圆。朝客趋隅皆悟道,诗牌盈壁尽名贤。从师励志通三学,洁行修心去十缠。秋阁静吟成雅句,夜窗高论达真诠。盘中旋摘经霜橘,池内惟开似雪莲。野鸟散来闻磬韵,白云飞尽见茶烟。看经每坐松间石,洗钵常临竹下泉。讲处异花飘席上,斋时饥狖集阶前。经声远出岚光外,霞片高飞塔影边。岩溜夜闻清梦寐,岭梅寒谢浸漪涟。非时雷电生阴谷,欲雨虹蜺饮暮川。草疏砚中涵岳影,捣衣石畔贴苔钱。身披坏纳聊终岁,手植青松不记年。相识公卿皆入社,旋吟章句已成编。伊余自愧非名士,到此尤欣睹胜缘。因悟有为能几许,岂于浮世苦忙然。日高退食暂援笔,聊续群公净行篇。 张去华即孙何《记》所谓“夕拜清河张公”,入社“在余杭日”,可见《入社诗》署衔未经修改。按,张去华(938-1006),为“相国向公”敏中之岳父。《〔乾道〕临安志》卷三载:“至道三年六月丙午,以给事中新知益州张去华知杭州。咸平二年四月戊寅徙知苏州。”[72]细味“到此尤欣睹胜缘”,知诗作于其知杭州不久,也即至道三年(997)下半年。从“诗牌盈壁尽名贤”等可以看出,这时他已随喜过寺院,故描写僧俗雅集的场面和寺院清幽的环境颇为真切、详细。又诗云“相识公卿皆入社,旋吟章句已成编”,说明他这时也看到了汇编成集的莲社诗集,只是据诗难以推断其所见者究竟是何种类型的诗集。

(叶嘉莹主编,陈斐执行主编:《诗词名家讲》, 东方出版中心2020年)

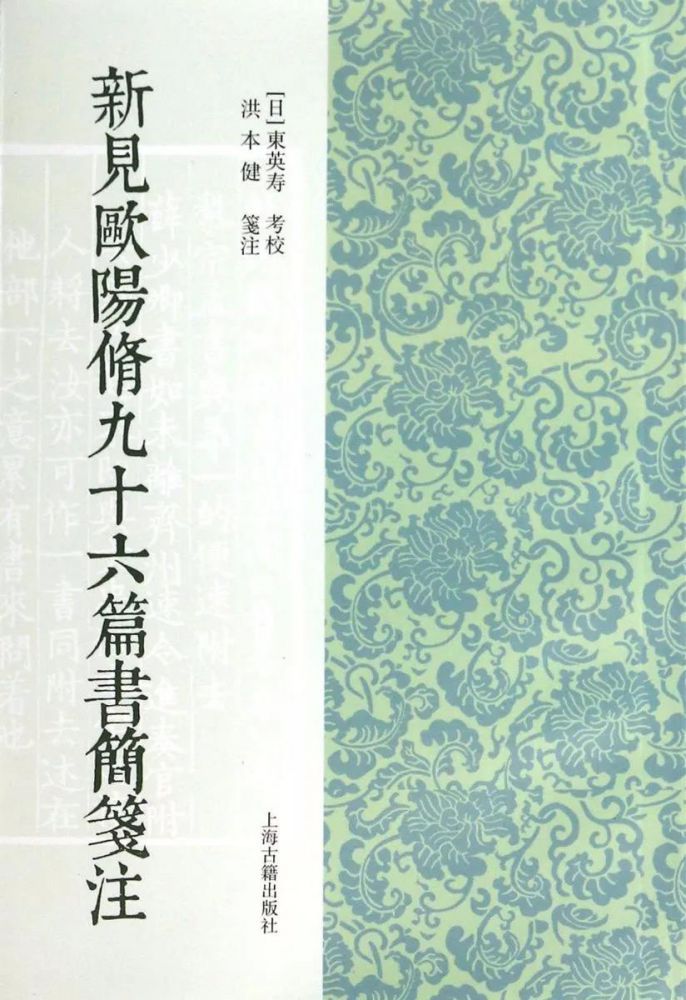

余论、流动的刻本:刻本时代文本整理与研究的启示 总之,西湖莲社在发展、壮大过程中,基于弘法宣传、招徕或联络社员目的,编纂过《西湖莲社集》《续西湖莲社集》《钱塘西湖净社录》《莲社诗盟》《白莲堂诗》《莲社诗》《入社诗》等一系列的社集。这些社集呈现出层累递编或续编迹象,符合随着时间的推移,莲社社员不断壮大、诗作不断累积的状况。大概寺方是在社员作品积累到一定规模后编集,过了若干年,收到的新作又积累到一定规模,或许又碰上莲社成立庆典或佛教重大节日,觉得有必要修订了,于是又重新编集。由于社集交际功能比较狭窄且需要频繁更新,所以它们应是由寺方或其浼人编纂并版刻的,社员丁谓参与了莲社诗集的编纂并为之作序。 令人叹惋的是,因为一场大火,寺院及社集版片化为乌有。《〔咸淳〕临安志》卷七九“大昭庆寺”条云,这些“古刻”社集“皆毁于火”,紧接着又记该寺存废云:“南渡初,以其地为策选锋军教场,惟存戒坛数间而已。自嘉定至宝庆初,渐复旧观。”[73]又许景衡(1072-1128)《乙巳五月十八日沈元鼎招饭昭庆登白莲望湖楼泛舟过灵芝少憩孤山下七绝句》之一云:“莲社群公迹已陈,壁间诗句尚清新。湖山俯仰成今古,更好留题遗后人。”[74]“乙巳”为宣和七年(1125),许氏诗作于该年五月十八日,这天他受邀到昭庆寺吃饭,登临过白莲楼(应即白莲堂),还在寺院墙壁上看到过莲社诸公的诗句(应即寺方悬挂的“诗牌”),说明昭庆寺此时还没有遭灾。又《〔咸淳〕临安志》云“南渡初……惟存戒坛数间而已”。综合来看,寺应毁于南北宋之交。因为版片付梓百年左右就亡毁了,故这些社集流传不广,宋以后罕见传本及谈艺家提及,近年才有《莲社集》从韩国流归国内。 西湖莲社社集的层累递编或续编迹象,提醒我们要充分认识刻本时代文本生成的流动性。付梓之前,作者修订、读者传抄、编者编集、刻工上版……都可能会对文本进行改写。付梓之后,文本看似以刻本形态凝定下来了,其实仍然在流动,作者、编者出于内容完善的考虑,读者带着“前理解”的阅读,后人基于“立言为公”观念的续添[75],刻工修版……依然可能会对文本进行改写。上述种种不同主体、不同层次的改写,都可能没有任何标识地反映在刻本中,有时甚至是层累式地反映。 职是之故,我们对刻本时代文本的整理与研究,依然要重视其生成、流传的流动性,意识到我们看到的某一形态的文本,可能只是处于不断流动、变化的文本链条中的一员,要有与链条中其他文本(包括通常文献学上所说的同一版本)比勘异同并探究成因的思维,否则,可能会遗漏掉文本的很多重要信息及其蕴含的丰富文学史意义。日本学者东英寿对欧阳修九十六封新书简的发现,就是很好的例子。东英寿所依据的欧集天理本,估计也有研究者看过,不过都没有细勘。诚如东英寿所说: 日本所传天理本之版式,与前述周必大原刻本完全不同、与国图本略有差异。书简部分各卷所刻最后一篇作品之后,空数行刻入“书简卷第〇”于卷末(至此结束,或附校勘记,则为周必大原刻本形态),但天理本十卷书简中有六卷在这“书简第〇”之后,又刻入了前述国图本所递补的书简文,有八卷在没有任何标识的情况下(国图本以及天理本,有些地方注明了“续添”或“又续添”字样),继续又对作品以及校勘文做了递补。因此,如果不将国图本与天理本做一个详细的比对的话,我们根本无从知道这一部分乃是天理系统本刊刻之时所递补的佚文。[76]

(东英寿考校,洪本健笺注:《新见欧阳修九十六篇书简

(东英寿考校,洪本健笺注:《新见欧阳修九十六篇书简 笺注》,上海古籍出版社2014年)

另外,文本生成的流动性,还可能蕴含着丰富的文学史意义。于此,我们可以接过程千帆先生文艺学和文献学相结合的“两点论”之话头[77],提倡一种“用文献学的方法发现并论证文艺学问题”的研究理路。比如,沙先一在校勘周济词时发现,周济不同年龄阶段所编的词集,文字存在差异。他结合词谱探究这些差异究竟有无规律,结果发现,周济主要是对原先词作的失律之处做了修订,修订后的文字更合词律。以此为突破口,沙先一勾勒、论证了周济词学观“从早年不谈词律、词作失律到晚年重视词律、修订失律之作”的明显转变过程,大大推进了对周济及常州词派的研究[78]。

本文所论《莲社集》,皆据金程宇兄惠赐的宋刻复印件,谨此致谢! 注:本文原刊《文献》2021年第2期,人大复印报刊资料《中国古代、近代文学研究》2021年第6期转载。此为作者最新修订版。感谢陈斐老师授权发布。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |