| 陆建德 (厦门大学 比较文学与跨文化研究中心,福建 厦门 361005)

摘要:

杭州人郑旭旦辑的《天籁集》,收录清代杭州流行的歌谣48首。集中歌谣文体特色鲜明:多数是即物起兴的,头两句与后面的歌词毫无联系;虽是日常生活中的场景,却多言外之意;有些歌谣则故意颠覆情理加以叙述。《天籁集》中有近半数歌谣的叙述者是年轻女性,从某种程度上反映了婚姻对女性决定性的影响以及旧家庭的负面形象。

关键词: 歌谣;《天籁集》;《广天籁集》;郑旭旦;婚姻家庭;女性

白话文运动由胡适提出之后,国语、白话文学地位为之一变,而方言的意义也为新型学者所认识。 1918年2月,北京大学开始征集歌谣,《北京大学日刊》从5月20日起陆续登载刘复(即刘半农)编订的歌谣。顾颉刚当时是北大学生,读了颇吃惊:“歌谣是一向为文人学士所不屑道的东西,忽然在学问界中辟出这一个新天地来,大家都有些诧异。那时我在大学读书,每天在校中《日刊》上读到一二首,颇觉耳目一新。”这年6月上旬,顾颉刚休学,回苏州后仍从天天收到的《北京大学日刊》上读到新鲜的歌谣。翌年2月,顾颉刚就在家中搜集苏州一带歌谣,叶圣陶、潘家洵和郭绍虞等人闻知此事,也将他们所知道的歌谣寄给他,9月回北大复学时,已积有苏州地区歌谣近200首。1920年夏顾颉刚留校,到图书馆就职。那年深秋,吴歌在北京《晨报副刊》经郭绍虞之手陆续发表52首。年底沈兼士、钱玄同和周作人发起成立歌谣研究会,创办《歌谣》周刊,刘半农主其事。

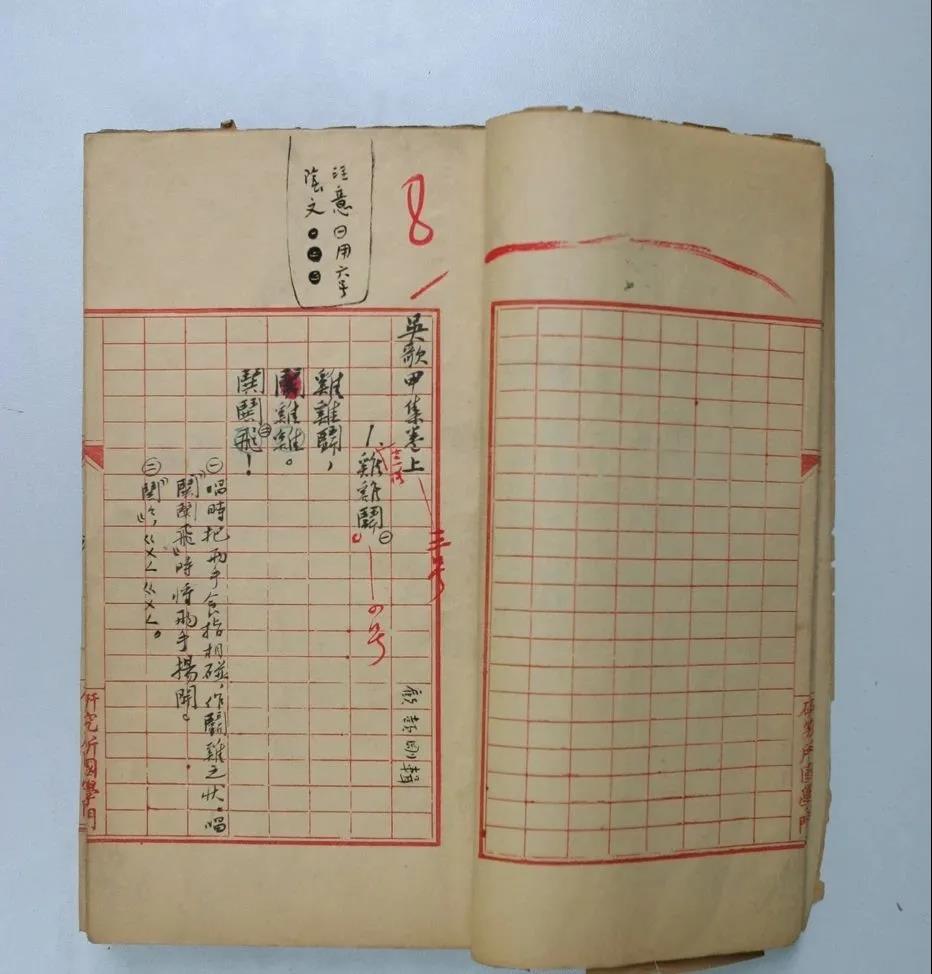

《吴歌甲集》于1926年由北大歌谣研究会出版,为该会所出国立北京大学和中国民俗学会的“民俗丛书”首部,胡适、沈兼士、俞平伯、钱玄同、刘半农作序,附录五种则是顾颉刚、魏建功、沈兼士和钱玄同的研究文章以及通信讨论。刘经菴的《歌谣与妇女》也收入“民俗丛书”,1927年商务印书馆出版,周作人为他作序(所署时间是1925年10月5日,初刊于当年11月《燕大周刊》)。书中引证的歌谣多取材于《歌谣》周刊,其余则由编撰者自己在河北卫辉搜集。刘经菴批判性地从十个方面观察女性的家庭社会关系,并在自序中指出:“民众的文艺,尤其是歌谣一部分,妇女的贡献要占一半,且其中又多是讨论她们本身的问题的——妇女的文学与妇女的问题。”当今倡言传统文化者避而不谈旧礼教压迫下的女性,还不仅仅是出于选择性的遗忘吧。

周作人留日归来后,在杭州教书时写了《儿歌之研究》,发表在1914年1月出的《绍兴教育会月刊》。他在文中写道,有一类儿歌为“体物之歌,率就天然物象,即兴赋情,如越之鸠鸣燕语,知了唶唶叫,萤火虫夜夜红。杭州亦有之,云:‘小焰虫,的的飞,飞上来,飞下去。’或云‘萤火萤火,你来照我!’甚有诗趣” 。在他用来举例的歌谣集中,有一种名《天籁》:“若淫词佚意,乃为下里歌讴,非童谣本色。如《天籁》卷一所载,‘石榴花开叶儿稀’,又‘姐在房里笑嘻嘻’皆是。” 笔者杭州人,家中有一册同治八年(1869年)浙江书局刊印的芝秀轩藏版《天籁集》,写刻本,郑旭旦辑,许之叙校并序,名义上录歌谣48首,实收46首(均标号,缺36和46两首)。郑旭旦自撰序、跋(分别6页和7页),并集“天籁集醒语”18条置于自跋之后,还在每首歌谣前后留下长短不一的评语,最长一条字数多达七百左右。可以说,郑旭旦这些文字成了《天籁集》的一部分。这册歌谣末页是作于同治八年的补序,与正文字体不同,由普通刻工刻印。周作人所举两首短小的“体物之歌”就是集中第28首(“萤火萤火”)和第47首(“小焰虫”)。但是,《天籁》卷一所载“石榴花开叶儿稀”和“姐在房里笑嘻嘻”似应指两首“下里歌讴”的首句,笔者这册《天籁集》中第12首的头两句是“石榴花开叶儿稀,打扮小姐娘家嬉”,未见以“姐在房里笑嘻嘻”起首的歌讴。周作人或许凭记忆写下这两句歌词,没有查核原文。也不排除另一可能:他所读的《天籁》与浙江书局的《天籁集》版本不同,后者是不分卷的。近据民俗学专家查核,至今未见关于《天籁集》的文章,笔者不妨借《杭州师范大学学报(社会科学版)》作一些粗浅的介绍,或可丰富我们对乡邦文化的历史记忆。下文所引《天籁集》中序、跋、歌谣等均出自同治八年浙江书局刊印本《天籁集》,不另出注。 在此书正文第一页,两位辑校者直排并立的名字上是大一号的“钱塘”二字,可见他们是杭州同乡。许之叙还作一短序:

苗硕两言,孔圣取之;沧浪数语,孟氏述之。古谚童谣,纯乎天籁,而细绎其义,徐味其言,自有至理存焉,不能假也!郑君名旭旦者,吾乡名士。苦志十五年,郁郁无所遇,乃著是集。共四十八章,缺二章,不知何意。观其自序暨跋语,确有明人代笔意。噫!此所以触造物之忌欤?然其体验人情,详悉物理,虑正言庄,论之不能动听,而假村言俚语以宣之,暮鼓晨钟,足使庸愚醒悟,诚不得谓无功于天地也。集中所采歌谣,半皆童时时诵之词。吾愿世之抚婴孩者,家置一编,于襁褓中即可教之,则为之长者,口传耳熟,自警警人,良知良能,藉以触发。庶几为师箴瞍赋之一助云尔。郑君家世无可考,或别有著述,予未及睹,将归而询之父老,再当为之作传也。 咸丰丁巳三月展上己同里许之叙撰于永定署斋

“咸丰丁巳”即咸丰七年(1857年),许之叙当时是湖南永定的县令,几年后不幸死在任上,没有机会回杭州了解《天籁集》辑注评点者郑旭旦的家世并为他作传。许之叙并未交代书稿如何辗转到他手中,多少让有意查考《天籁集》来历者失望。从郑旭旦自撰的序跋(未署时间,不合惯例)判断,《天籁集》在他心目中重于生命,即使他英年早逝,郑家也不会轻易将书稿委弃或托付他人。本着胡适先生 “做学问要在不疑处有疑”的精神,笔者怀疑郑旭旦是不是一位虚构人物。传统读书人重诗文,贱视山歌俚曲等俗文学的表现形式,像冯梦龙那样收辑民间时调,在士大夫眼里有失身份。郑旭旦会不会就是许之叙中举之前的另一个自我?易言之,许之叙也许曾“不售”,落寞之际以搜集家乡歌谣为寄托,书成后又不愿署名,因他更看重自己的《芝秀轩吟稿》。 许之叙序中说“集中所采歌谣,半皆童时时诵之词”,表明道光甚至嘉庆年间,书中半数歌谣已在杭州流行。附在书末的《天籁集补序》作者许郊子说起此书版刻的缘起:

《天籁集》者,钱唐郑旭旦编次,余从弟彝伯为付梨枣者也。彝伯与从兄培之暨余皆同岁生,幼各就傅,彼此戏投笔札,署称同年。先君子见之怒其顽。业师仲平汪先生冁然曰:“童子何知,此真天籁也。”后彝伯领己酉乡荐,乙卯以知县拣发湖南,历权永定、石门县令,以积劳成疾,遽而委化,剧可哀矣。彝伯有手辑《酒阑灯炧谭》二十四卷,拟梓未逮。其《芝秀轩吟稿》弟妇高氏已为付剞劂。《天籁集》亦刻自湘中。今年夏弟妇携板回,余得见之,为重加校阅。此集所编皆吴越谣谚,忆幼与彝伯、培之歌咏欢笑,才如昨日,今彝伯已亡,培之登甲子贤书,将有四方之志,惟余两鬓渐衰,一衿尤困。年来从事书局,尚理帖括,同年之说,竟成戏语。然则覩斯集也,岂独彝伯之可哀也哉!余亦感慨系之矣。 同治八年己巳重九日许郊子社甫识于浙江书局之校经庐

这里说的“彝伯”就是许之叙,他己酉(道光二十九年,1849年)乡试中举,乙卯年(咸丰五年,1855年)赴湖南永定当县令,后调石门,在任上“遽而委化”,“芝秀轩”系他室号。《天籁集》在太平军战乱期间刻印传世,他是第一功臣,遗孀高氏能将印版从现在的张家界、常德地区带回杭州,也十分不易。从这篇补序来看,初版是湖南印的(国家图书馆藏有一册),刊刻时间为同治元年(1862年)。这位许郊子和堂兄弟许之叙、许培之同年出生,许之叙已去世,许培之在甲子年(同治三年,1864年)中举,而作者是科场失意之人(“一衿尤困”),在浙江书局的校经庐谋得一职。这篇补序与正文(许之叙序、郑旭旦序、跋以及自撰醒语)不同,系刻工刻印。

《天籁集》多数歌谣都是即物起兴的,头两句与后面的歌词毫无联系。第1首就很典型:

墙头上,一株草,风吹两边倒。“今日有客来,舍子好。”“鲫鱼好。”鲫鱼肚里紧愀愀。“为舍子不杀牛?”牛说道:“耕田犁地都是我。” “为舍子,不杀马?”马说道:“接官送官都是我。”“为舍子,不杀羊?”羊说道:“角儿弯弯朝北斗。”“为舍子,不杀狗?”狗说道:“看家守舍都是我。”“为舍子,不杀猪?”猪说道:“没得说。”没得说,一把尖刀戳出血。

杭州方言“舍子”即“啥子”(什么,什么东西)。教儿童认识牲畜的作用固然必要,但是屠宰的主题以及集中后面一再出现的怨毒之言对里巷小儿是不合适的。儿童以前就是“小大人”,他们诵习的歌谣里颇多现在看来属于“少儿不宜”的文字,父母并不在意。儿童的概念直到晚清有了中外文字之交后才渐渐被中国读者认知并接受,新文化运动催生了儿童文学。《天籁集》第一首歌谣末一句未免太血腥,不过也有讲仁爱的,如第25首:

螺蛳经,念把众人听。日里沿沙走,夜里宿沙村。撞着村里人,缚手缚脚捉我们。九十九个亲生子,连娘一百落汤锅。捉我肉,把针戳。捉我壳,丢在壁角落。鸡爬爬,响碌碌,玉皇大帝亲看眼泪纷纷落。

起头用“螺蛳经”三字,颇有释家众生平等的慈心。传统社会重各种美味,甚至有“八珍”之说,怜惜螺蛳家族的命运,就更加难得了。但是紧接着一首却是笑话佛教徒的:“乡里老娘旧病发,走到城里望菩萨。绿鞋子,红鞋跋。走一步,拔一拔。”老太太遭嘲笑,残疾人士就更不会放过了。第20首用的是矛盾修辞法,让读者眼睛一亮:“三十夜,月光朣朣,一个老儿偷了辣酥种。瞎的看见,聋的听见,哑的叫起来,瘸的赶将去!” 癞痢原是常见病,其实无非是真菌感染,用西药软膏一搽就见效,现在早已绝迹。以前患了癞痢,久久不愈,患者就被叫做癞痢。《天籁集》第32首夸奖癞痢勤劳当家:“癞痢癞,挑粪浇荞麦。荞麦开花,癞痢当家。荞麦结子,癞痢笑死。荞麦上磨,癞痢端坐。” 第5首讲的是一位美丽的姑娘要出嫁了,嫁妆丰厚,究竟嫁给谁呢?运气不好,新郎是癞痢。她没有父母,叔伯在决定她的终身大事,她也能将就。癞痢穷一点倒不妨,只要长得好:“高田水,低田流。叔母伯母当曙上高楼。高楼上,好望江。望见江心渡丽娘。丽娘头上金钗十八对,脚下花鞋十五双。金漆笼,银漆箱,青丝带儿藕丝裳。问鸳鸯,团团排,一转排着癞痢郎。只图癞痢生得好,不图癞痢藏珍宝。” 癞痢劳动有所得,应该开心。他的称呼说明受歧视,但是行为却得到认可,懒汉就不然:“日头黄,懒汉忙。日头竖,懒汉靠屋柱。日头谢,懒汉叫夜夜。”(第33首)忙来忙去的人也不一定能享福,有的人呆头呆脑,却像西湖里的土步鱼,不动也有食吃。第44首借鱼比人:“苍条潝潝豁,肚皮瘪搭搭;土哺呆呆,自然有食来。”苍条鱼游来游去,总是吃不饱。杭州西湖盛产土哺,即土步鱼,又名沙鳢鱼或塘鳢鱼,冬日伏于水底。消极对待生活的态度也见于第38首里的极端愤激之词:“田要少,屋要小,子弟读书不要考。免得杀,免得绞,免得商鞅饱。”科场失意者正好以此自慰。 《天籁集》所收歌谣,有几首精悍短小,如前引第27首:“角角啼,天亮哩。”第30首也只有六字,像是农谚:“杨柳青,粪如金。”与农耕相关的还有第29首:“牵牛儿上,牵牛儿下。氓蜂钉,截辣一声。”稼穑全赖牛力,农夫牵着牛儿,岂容牛虻叮咬。反观今日,浙江个别地区竟有牛二们故意牵出两头牛来互斗,从中取乐。如此残忍,一巴掌打过去,还太温柔了!《天籁集》的第34首和35首在书写季候的同时还反映了穷人过冬艰难:

大雪纷纷下,柴米都涨价。乌鸦满地飞,板凳当柴烧,吓得床儿怕。 头九二九,相招不出手。三九二十七,凌丁挂半壁。四九三十六,才方冻得熟。五九四十五,穷汉街头舞。不要舞,还有春寒四十五。

集中有几首是非常简洁的白描,如:

三个官儿,在楼上吃酒,三匹马儿,在楼下吃草。两个老儿,在街上相打。一个隔壁老娘,摇手说“罢休罢休!”(第39首) 落雨丁丁,猪肉三斤。公来估估,婆来秤秤。(第31首)

虽是日常生活中的场景,却多言外之意。官儿、马儿、老儿和老娘是三、三、二、一的递减,小儿可以借此辨识数字,而酒楼上的悠闲又衬托出街上小老百姓的艰难。郑旭旦对后一首的评语称得上短而精:“雨天寂寞,村居得肉,不啻海错山珍。公估婆秤,写尽欢呼节啬神理。”第11首白描江南水乡月夜景色,很有诗趣,可与“枯藤老树昏鸦”媲美:“月光堂堂,照见汪洋,汪洋水,漫过菱塘,风吹莲子香。”

《天籁集》中有些歌谣故意颠覆情理,就像英国谐趣诗人爱德华·李尔(Edward Lear, 1812-1888)《胡诌诗集》中的作品。这类歌谣有助于培养幼儿的节律感和自由自在的想象力,其实在各地都有。郑旭旦在简介第21和22两首时写道:“此与下篇皆随韵粘合,绝无文理,然绝世奇文有不必文理而妙绝千古者,此类是也。”请看:

一颗星,挂油瓶。油瓶漏,炒黑豆。黑豆香,卖生姜。生姜辣,造宝塔。宝塔尖,戳破天。天唉天,地唉地。三拜城隍老土地。土地公公不吃荤,两个鸭子囫囵吞。 夹雨夹雪,冻杀老鳖。老鳖看经,带累观音。观音戴伞,带累总管。总管着靴,带累爹爹。爹爹着木屐,带累瞎搕石。(搕石是方言,指乞丐。)

大概在1960年左右,杭州地区的儿童还玩一种语言接龙的游戏:甲起个类似“一颗星,挂油瓶”的头,乙接上,重复最后两字,造两个押韵的三字句,丙再如法炮制传下去。 第42首也是以“一颗星”起兴:“一颗星,半个月,虾蟇水里跳过缺。我在扬州背笼儿,看见乌龟嫁女儿。黿吹箫,鳖打鼓,一对虾儿前头舞。”“虾蟇”此处的音、义与“蛤蟆”同。为什么是“在扬州背笼儿”?或因扬州系古代水路交通要道。乌龟还有一层不大雅驯的意思,一为妻有外遇者,二为开妓院或在妓院执役的男子。“乌龟嫁女儿”还要讲排场,显然就有点滑稽了。郑旭旦的评语也有点刻薄:“当星稀月朗之时,适见乌龟嫁女之事。此时情景,最堪描画。然一着相,意味索然,必至丑不可耐。此文妙在先将星月生姿,借虾蟇作影,然后将正面一点,随即乘势推开,若鼋若鳖若虾,实则乌龟之类而借客陪主,尽掩其丑,只觉姿趣横生,此真化臭腐为神奇,不止五花八门,变化百出已也!” “变化百出”的还有第23首。那是两位妇女之间匪夷所思的对话:

“唂咚唂咚咤,半夜三更来做舍?”“不吃公公酒,不吃婆婆茶。只问公公讨只狸花狗。”“卖哩。”“公公呢?”“死哩。”“舍子棺材?”“乌木棺材。”“舍子抬?”“两个蚂蚁抬。”“舍子鼓?”“鼕鼕鼓。” “舍子锣?”“疙疬疙瘩老虔婆。”

以象声词发端,在《天籁集》中绝无仅有。半夜三更有“老虔婆”来敲门,她的问话完全不受人际交往规则的约束。请看郑旭旦评语:

绝世奇文,惟其愈出愈奇,是以奇绝。当三更半夜,一媪突如其来,自言不叨酒茶,而惟讨狗一只,固已奇矣。此媪厌而以卖去覆之。彼媪亦可以告退,乃竟舍狗而问及公公。此问胡为乎来哉?斯时欲不应之,恐其缠绵无已,惟应以死,而彼将不复有词,而不料其竟有棺材之问也。此媪以彼媪认真,则又诡词以对。天下安有死而用乌木棺材者?则公公之不死可知。彼媪竟不理论,乃至问及抬者。而后此媪率性戏弄之曰蚂蚁,盖已奇幻入神矣。彼媪恬然不惊,而且问鼓,则随应之曰鼕鼕鼓。问鼓不已,而又问锣,势将无所不问矣。无所不问,虽至达旦而犹剌剌不休,天下有如是疙疬疙瘩老虔婆,而可以情恕者哉!势必一骂散场,而闻者为之绝倒。吾不知天下果有是事否乎?纵无是事而见此妙文,闻此妙语者,必无不绝倒之理。则其奇而又奇,以至于奇绝,夫岂人心思索之所能至者耶?

|