《訄书》初刻于1900年,汇集作者文章五十篇,《訄书》重订本刊于1904年,增至六十三篇。1914年至1915年间,太炎将《訄书》删改、增补、调整,编为《检论》九卷,计有文六十三篇、附录七篇,1917年收入《章氏丛书》。从初刻到重订,姜义华先生最先揭出,章氏1902年自日本回国,购回一批日译西学名著,写成一批文章,因“里居多暇,复为删革传于世”,于是修订《訄书》,时在1903年结识邹容之后[①]。从《訄书》重订本到《检论》成书,朱维铮先生以1915年5月《时报》刊出的《章氏丛书》广告为下限,谓其定稿时间“必定不会晚于1915年3月”[②]。而据太炎《自定年谱》,1914年已“复取《訄书》增删,更名《检论》”[③]。《年谱》系后撰,其“检论”之名何时而定?有待探究。考1914年8月至10月太炎致龚宝铨家书,连续四次请龚取留存上海之《訄书》改削稿带至北京,谓“拟大加修正”(8月1日)[④],“拟再施笔”(9月3日)[⑤],“拟再有增修也”(10月15日)[⑥]。从书信用语可以看出太炎此时亟想增订修改重订本《訄书》之心情。至1915年11月致龚函,谓“《检论》等原书仍须取还,如有删改,原书俱在,可以自印也,千万勿疏为要”[⑦]。1915年12月再致龚函云“但《检论》既可木刻,原稿须速取回。仆处虽有校本,而彼此邮寄,殊属不便。今以原稿存杭,初校、再校即据之互对,终校则取刻本寄京,而仆以自所校本覆对,如此邮寄,不须在杭初校,再校亦有所据,此为至便矣”[⑧]。就此两函已称“检论”而不称“訄书”,可推知增订修饰易名《检论》当在1914年10月以后至1915年11月以前。而据太炎1915年4月24日与朱希祖函,谓“《检论》亦在改订,正可递抄”云云[⑨],则此年4月仍在修订,并已改称“检论”。就其叮嘱之细致并亲自覆校,可见太炎对此书极为重视珍爱。

龚宝铨为太炎所取寄京的《訄书》改削稿,最后流落何所,殊少记载。1974年底,姜义华先生在北京图书馆发现《訄书》东京重印手改本一册(下简称“北图本”),增删改动极大。姜先生用一个月时间全部校勘、过录、抄写,为研究《訄书》到《检论》立下第一功。之后将过录校勘本借予汤志钧先生,俾其撰作《年谱长编》;也提供给朱维铮先生,俾其整理《章太炎全集》第三卷。朱先生撮其要,写成“编校附记”,附于《訄书》重订本各篇之后。姜先生则将其研究心得融入《章太炎评传》中相关章节,详尽分析从《訄书》到《检论》的演变,小到字句更动、篇章分合,大到太炎思想转变,国内形势发展,是迄今为止研究《訄书》《检论》最细致、最深入、最全面的文字。

在展开本文的讨论之前,先将所涉《訄书》《检论》各本及其简称开列于下,以便理解:

第三册是《正议》(原作“说禅让”,后涂改作“正议”)、《思葛》《伸桓》《非所宜言》(附录:《近史商略附〈哀清史〉篇后》)、《原教》《争教》。六篇正文,一篇附录。

第四册是《官统上》《对二宋》《惩假币》(“惩”字后补)、《小过》《大过》《近思》等六篇。

另有附页二张,一张是与《检论》目录一致的九卷篇目,一张是附于《原法》后的《汉律考》。

将此三十二篇文字(含正文二十九篇,附录三篇)与1917年至1919年刊成的《检论》(《章氏丛书》本)对勘,已大致接近刊本,若与《訄书》北图本校核,则差异非常之大。

手稿本与北图本文字异同和与《检论》篇目之差异,可以探寻太炎先生当年增删修改《訄书》以成《检论》的心理变化和文本形成过程。但也由此生发种种疑问:手稿本是初稿还是定稿?撰写时间在何时?与《检论》什么关系?何以封面题作“章太炎先生检论补编手稿”?“补编”含义是什么?以下就此问题略述初读浅见。但所作之研讨,一以文字与文本异同分析为主,非不得已,尽量不揽入后人研究界定太炎的思想变化。因为一旦考虑学界并不一致的太炎思想发展,或恐影响对文本延展细节的分析。相反,探明文本客观形成路向,可以更好地把握作者思想发展。

手稿本三十二篇(如上所述,实得正文二十九篇,附录三篇),如果将之指为《检论》(《章氏丛书》本),则相差三十四篇正文和四篇附录;若非《检论》而仍属《訄书》补编,其封面又题为“检论补编”。这一情况该作何理解?

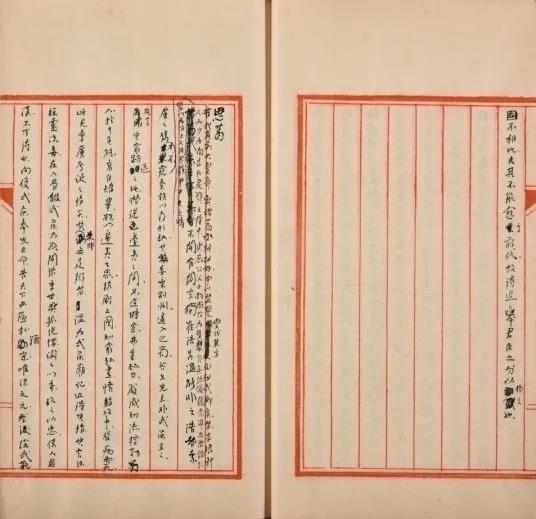

诠解此中疑问之关键,即在第二册《议王》篇后之目录(见图3)。

现将目录迻录于后,并与年代最近的《訄书》重订本(今收入《章太炎全集》第三卷)各篇序次相对照,列为表1:

之所以认为此一目录是解开手稿本性质之关键,首先,手稿本虽只二十九篇加二篇附录(《汉律考》抄于另纸,系后加),而连同目录中的篇名则计有五十篇和二篇附录,与《检论》已经相去不远。其次,手稿本从第一册写六艺的《易论》《尚书故言》等七篇顺次而下,包括目录中的各篇(名),下至第四册《近思》,整体构架已完具。与《检论》相较,《检论》多出的十多篇仅是在手稿本和目录各篇的基础上增补充实,调整拼合前后篇章,几乎没有新写。所以,这个目录应该是太炎改编《訄书》、撰著《检论》的最初构想布局,他先修订好册一册二的近二十篇文章,随即将此时构想中的《检论》目录拟出(以下称该目录为“拟目”),俾依次修改撰作。故该拟目可从以下几点进行分析:

拟目文字多有涂改修正。《正颜》,原作“颜学”,后圈去“学”字,前加“正”字。《许二魏汤李别录》,原行格正中写“清儒,见《訄书》”,后圈去“清儒”旁写小字“许二魏汤李别录”,而后行仍写“清儒”二字。推想此处修改应是刚写完第二篇“清儒”,随即修改为“许二魏”篇,如系事后所加,就只需插入此条而不必涂抹去“清儒”二字。“述图,见《訄书》”五字,墨色浓于左右两行之“订文”和“议封禅”,则此篇名应是后加,后加时间无法推测。“通谶下”后涂改颇多,字迹难辨。可辨者,“正议”左边是“□禅让”三字(参照第三册正文所改,□应是“说”字)。“商平等”是后加篇名。“思葛”原作“评葛,见《訄书》”,后圈去“评”字改为“思”字,圈去“见訄书”改为“别出”。《伸桓》左边涂乙文字似是“冥契”。

从拟目现存之形态看,应是原有设想,在写成“议王”篇后,将其思想中形成《检论》初步格局笔录于后,但又并非一次性顺次写出全部篇名,而是随写随改,写成后又经修改。从作者涂乙、增益篇名之时间而言,有当下增改,也有后补后改,可见此21篇次序经过反复斟酌。

拟目有十七篇篇名下注“见《訄书》”,其在《訄书》重订本中之次第见表1标注。《正颜》一篇,朱维铮先生编校附记云:“北图本存此篇,更题《正颜》,文字有增删,修订后全文录入《检论》卷四,未再作改动。”[11]北图本既亦涂改“颜学”为“正颜”,则可推测拟目在先,然后才有北图本上的修改。因为假如北图本已先改为“正颜”,拟目便不可能先写作“颜学”,再改作“正颜”。“许二魏汤李别录”,重订本原题“别录乙第六十二”,北图本则作“许二魏汤李别录”,与拟目同,则改题与增删文字殆亦同时。北图本《清儒》有增删,修订后与《检论》同。北图本《学隐》增夹注二段及“章炳麟曰”后261字,成为《检论》卷四《学隐》篇。《方言》一篇,北图本上文字有增益修改,而后编入《检论》。然《检论·方言》末有“右《方言篇》,亡清庚子、辛丑间为之。时念清亡在迩。其后十年,义师亦竟起于武昌。然正音之功,卒未显箸”一段110字为北图本所无,显然是《检论》抄成后作者在抄稿上所加。《订文》连同附录《正名杂义》篇幅最大,北图本均有增删,编入《检论》时删去数字。北图本《述图》文字有增删,与《检论》已基本一致。《通谶》上下两篇和《原教》上下两篇,与重订本《订实知第十四》《通谶第十五》《原教上第四十七》《原教下第四十八》几篇互相纠葛,编入《检论》卷六《原教》时又有变动,文字变化亦较多,情况很复杂。北图本将重订本“订实知第十四”篇目改为“通谶下”,又在“通”字右旁注一“非”字,似拟更题为“非谶下”。其文字修改后编入《检论·原教》中第19、20、21、22自然段[12]。北图本将重订本《通谶第十五》题目改为“非谶上”,其中有一段文字修订后编入《检论》作为《原教》中第14至17自然段。北图本删除重订本《原教上第十四七》,同时修改《原教第四十八》,编入《检论·原教》之第1至7自然段。体味作者以上之改动,可推知其思维有三个时间层次:先是手稿本拟目立《通谶》上下、《原教》上下,随即修改重订本《订实知第十四》为《通谶下》,此时是否欲将《通谶第十五》作为《通谶上》呢?从手稿本有“通谶下”,后北图本改《通谶第十五》为“非谶上”来看,应该有此想法,但其未将“第十五”改为“上”,正反映出手稿本拟目和北图本修改在同时进行的犹豫和迟疑。其次是将“通谶下”改为“非谶下”(北图本),《通谶第十五》为“非谶上”(北图本)。最后废除了手稿本《通谶》上下、《原教》上下之立目,将重订本四篇修改合并为《检论》之《原教》。以上思维的三个时间层次,足以表明手稿本之拟目在先,至少在修改重订本时已产生,但在修改过程中曾反复斟酌,最后没按拟目撰写成《通谶》上下和《原教》上下,而是形成《检论》卷六的《原教》,因而手稿本绝非《检论》定本。《商鞅》《通法》原在重订本《商鞅第三十五》《通法第三十一》,北图本文字经修改后编入《检论》,比对《检论》与北图本,个别文字仍有小异。《争教》原在重订本《争教第四十九》,北图本增删颇多,但编入《检论》,只有前五个自然段。《忧教》原在重订本《忧教第五十》,改动亦颇大,并编入《争教第四十九》之第6至11自然段,亦即将重订本《争教第四十九》《忧教第五十》两篇修改后并为《检论》的《争教》。此亦可见手稿本拟目不是最后的《检论》。

拟目有《正议》《思葛》《伸桓》三篇标注“别出”。三篇文字均见手稿本第三册(见图4),前后挨次。《正议》原题为“□禅让”,涂乙后改为“正议”,此篇不见于初刻本、重订本《訄书》。《伸桓》亦不见于初刻本、重订本《訄书》。唯《思葛》部分文字见于重订本《正葛》。北图本先改篇题为“议葛”,在“议”旁又注一“评”字,而后再次涂抹。结合手稿本拟目先作“评葛”后改为“思葛”的情况看,可知拟目之作“评葛”,必在北图本改“议”为“评”同时或之后,此时有下注“见《訄书》”三字,则太炎尚未准备对此篇做大改。及至在拟目中改“评”为“思”,并改标注为“别出”时,表明要重新改写此篇,而后有手稿第三册中的重写。此篇经过“正葛”→“议葛”→“评葛”→“思葛”四个阶段。就内容而言,重订本《正葛》文字仅《检论》中《思葛》之后半段,且主旨两者相反。手稿本《思葛》正是《检论·思葛》之前半段。从“正”、“议”、“评”、“思”四字可以窥测作者的心路历程,亦即一般所说思想发展。由此,所谓“别出”篇目,是重订本没有、必须补作或虽有而要大改重写的篇章。《正议》《思葛》《伸桓》这三篇“别出”的篇章,位于第三册开首,即直接在第二册拟目后,显示出作者撰作这部手稿时,急速要将重订本没有的先行写出的思想。

《商平等》后未标“见《訄书》”,然其实乃重订本“平等难第二十八”。北图本改题为“商平”,与《检论》同。朱维铮先生从修改文字上推测,“此篇修改在作者被袁世凯囚禁时,并证明北图本非全为一九一○年改本”[13]。而从手稿本拟目中“商平等”三字是插入,就可以证明,拟目在前,北图本改重订本“平等难”为“商平”在后,所以当然是在1910年后的囚禁时所改。如果北图本改“商平”在前,拟目就不可能再写“商平等”。

《议封禅》,重订本原作《封禅》,北图本篇题更改为“议封禅”,而其第1、3、4、7、8、9段落皆有修改。推想拟目和北图本修订基本同时,而《检论》最后未收录,当是后来作者思想发生变化,决定删除。《河图》文字较少,北图本亦有改易,然在最后夹注“《潮汐致日渐长论》云云”后有一“删”字。此篇部分文字经修改后收入《检论》之《原教》。

以上通过对手稿拟目五种形态之考察,已展现出著者撰写手稿本时思想中最初的《检论》之形态。第一册《易论》《尚书故言》《六诗说》《关雎故言》《诗终始论》《礼隆杀论》《春秋故言》等七篇是新增,故依次写下。后《尊史》《征七略》二篇仅书篇目,下注“见《訄书》”,两篇为重订本第五十六、第五十七。北图本稍有改动,编入《检论》基本保持原貌。此册前七篇都标有“六艺论”字样,可知作者有意以经典六艺为《检论》之首,继之以《尊史》(题下亦标有“六艺论”字样),是仿刘向《七略》史部《战国策》《太史公书》附于六艺之例,故最后殿之以《征七略》篇。

第二册《订孔上》《订孔下》《道微》《原墨》(仅篇名)、《原法》《儒侠》《本兵》《学变》(附录:《黄巾道士缘起说》)、《案唐》《通程》《议王》等篇,依次为《检论》第二卷及第三卷前三篇,顺序亦吻合。其中《原墨》即重订本之《儒墨》,经过北图本之修订,编入《检论》,文字未再改动。此下紧接二十一篇拟目(分析见前)。对照《检论》卷三下半,《许二魏汤李别录》《正颜》正在《议王》篇后,应该是太炎当时的篇目安排。第三册前三篇是《正议》《思葛》《伸桓》三篇,正是拟目中“别出”的三篇。后面的《非所宜言》(附录:《近史商略附〈哀清史〉篇后》)、《原教》《争教》三篇及附录一篇,前两篇应该是后面想到所新写文字,后两篇是边改边编时的改写或补写。第四册《官统上》《对二宋》《惩假币》《小过》《大过》《近思》六篇,拟目所无,亦当是边改边编时的增补。

手稿本是太炎修改重订本《訄书》并同时撰作《检论》的最初文本形态。从以上分析中,可窥见其修改过程中章节移易变换和文字增删涂改,最真切地反映出太炎身居囹圄时之思想变化。

如上所析,太炎修改增订《訄书》以作《检论》的最初格局,是以《易论》《尚书故言》等九篇为第一卷,似有仿经典以“六艺”为首之意。顺接而下的是论儒、道、墨、法、儒侠、兵,再接隋唐文中子、王勃、宋二程、明王阳明等诸子百家及历代学术特征。《议王》之后的拟目显示的是他对《检论》接下来内容的大致安排。所以,手稿本的《检论》应是第一册九篇,第二册十二篇(含一篇篇目,一篇附录),拟目二十一篇,第三册《正议》《思葛》《伸桓》三篇(已见于拟目),其他《非所宜言》等四篇(含一篇附录),第四册《官统上》等六篇,共五十二篇(含附录二篇)。

此时五十二篇《检论》的格局安排,在太炎心中并非清晰固定的,而是大致的框架。说其并不清晰固定,是因为手稿本第四册所写“附录:近史商略”,自注“附《哀清史》后”。《哀清史》在重订本第五十九,后附《中国通史略例》《中国通史目录》二篇,北图本对重订本增补修改,并删去附录《略例》和《目录》。一边删去《略例》《目录》,一边却写出附于《哀清史》的《近史商略》,应是心路改变导致结构的调整。而增删《哀清史》附录的同时,却忘了将《哀清史》篇目写入拟目,也是其思想格局不稳定之一征。

以手稿本篇目与《检论》定本相较,可以从篇目增删、篇次调整、篇章分合和文字修饰四个方面考察。

从手稿本五十二篇(含二篇附录,后又增《汉律考》附录一篇)到《检论》六十三篇七篇附录,并非增益十馀篇,而是有增有删,当然主要是增。

《检论》卷一《原人》《序种姓》上下、《原变》四篇,手稿本无。四篇言人类起源与人种,若欲安插,自当在论六艺九篇之前。《六艺论》是我国文化经典,中华民族精神所寄。文化或精神必须落实到人,有人才能有文化与精神,所以加入此四篇,编为卷一,理在情中,此是从《检论》全书体系完整性考虑,显示太炎在手稿本之后思想的发展。

手稿本第一册九篇论六艺,遍及《易》《书》《诗》《礼》《春秋》五经而无“乐”,因乐经本缺可以不论。但《检论》最后还是取重订本第五十二《辨乐第五十二》一篇编入。或许太炎觉得既论“六艺”,且“乐”已有成篇,于是取来补之以符“六艺”之数。今《检论》中之《辨乐》,(参考北图本)系删去重订本《辨乐》引言,修改正文,增加末段文字而成。太炎此举是在手稿本之后即要增补时所为,着眼于重订本已有《辨乐》,而手稿本无此目,也反映出其思想上对此篇取舍之波动。

《检论》卷三《道本》论道家,手稿本无。道家是先秦诸子重要一家,不得不加。重订本有《儒道》,北图本删全篇而存篇目,今《道本》与《儒道》文字不同,宗旨相反,殆后来重写。同卷《原墨》,手稿本无(仅有目录)。先秦墨家亦不可不讲,故补。重订本有《儒墨第三》篇,北图本改题“原墨”,首尾略有增删,入《检论》则文字无有移易。

《检论》卷四《哀焚书》,手稿本无,系从重订本第五十八增入,字句略有增减。

《检论》卷五《民数》,手稿本无,系从重订本第二十一增入。北图本增补夹注一段,编入《检论》时无改动。

《检论》卷六《订礼俗》,手稿本无,系从重订本五十一增入。北图本对此篇删改少而增补多。

《检论》卷七之《通法》系取自重订本《通法第三十一》,《官统下》系取自重订本《官统中第三十三》,《五术》系取自重订本《官统下第三十四》,《遣虚惠》系取自重订本《不加赋难第三十九》,四篇在北图本上已做修改,然手稿本拟目皆未列。《无言》取自重订本《消极第五十五》,北图本先改“消极”为“消道”,又改为“无言”,《检论》作《无言》,盖依北图本修改之目。朱维铮谓《五术》《无言》修改于辛亥之后。观以上诸篇与《刑官》《相宅》《地治》《明农》《定版籍》等皆手稿本拟目所无,殆在写定手稿本拟目以后始决定编入《检论》,故不能排斥其文字修改亦在手稿本之后。

《检论》卷八之《杨颜钱别录》系取自重订本《别录甲第六十一 杨颜钱》,《杂志》取自重订本《杂志第六十》,《哀清史》取自重订本《哀清史第五十九》,三篇亦手稿本拟目所无,北图本上皆有修改。值得揭示者,手稿本第三册有“附录:《近史商略》附《哀清史》篇后”,此为太炎拟目时所想,只是忘将《哀清史》写入拟目。

《检论》卷九之《商鞅》取自重订本第三十五,太炎已揭在拟目中,北图本有修改,当是其欲收入,对此进行修订。其他《伸桓》《思葛》《非所宜言》和《小过》《大过》《近思》六篇都是新写手稿。

<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word !important; font-size