| 敦煌文书中保存有若干王羲之《尚想黄绮帖》(即《自书论》)的抄本,其中英藏S.214、S.3287号由池田温先生检出,并在大文《敦煌写本所见王羲之论书》中有所解说【1】。今参照池田先生的文章和有关同卷其他内容的敦煌学研究成果,将此两卷介绍如下: S.3287正面是《吐蕃子年五月左二将百姓氾履倩等户口状》,计五件,前后残,最后有杂写文字,是《尚想黄绮帖》首行(图1)【2】。关于子年的年份,池田温先生推测在9世纪前半。杨际平先生有专文讨论,以为是公元820年的庚子【3】。写本的另一面依次抄有《千字文》、《尚想黄绮帖》、《十五愿礼佛》、《甲子五行歌诀》、《早出缠》、《乐入山》、《乐住山》、《李涉法师劝善文》等【4】。按照敦煌文书的一般情形,《子年户口状》应当是正式的文书,是先写的正面;《千字文》等抄本,是利用废弃文书而抄写的蒙书、字帖、通俗文学作品等,这些应当是后写的,即写本的背面。敦煌从786年至848年为吐蕃统治时期,《尚想黄绮帖》等文本的抄写年代更有可能是848年以后的晚唐、五代归义军时期。

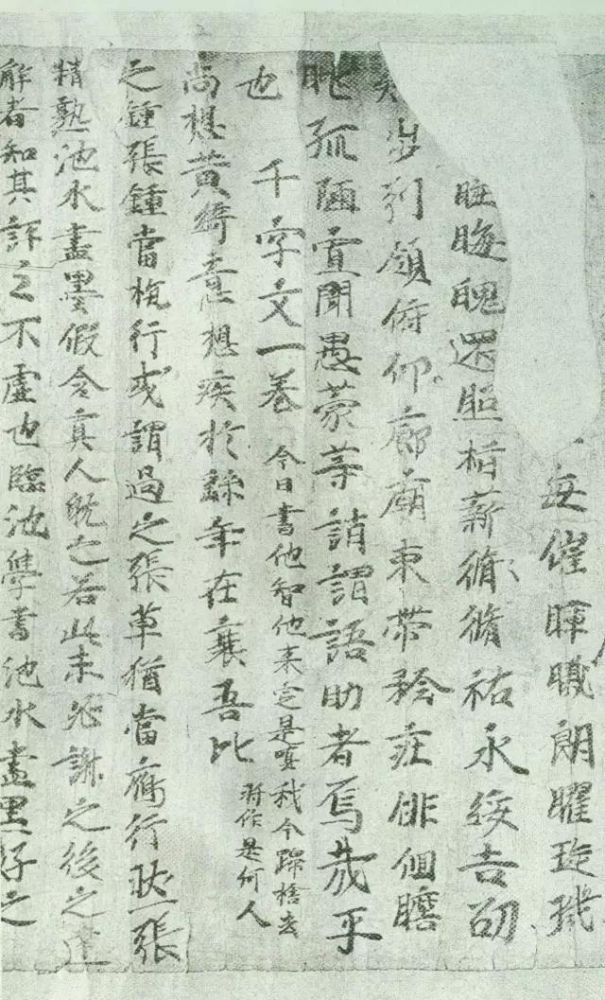

图1 敦煌写本S.3287《尚想黄绮帖》习字 S.214正面抄《燕子赋》,尾题有二,一曰“癸未年十二月廿一日永安寺学士郎杜友遂书记之耳”,一曰“甲申年三月廿三日永安寺学郎杜友遂书记之耳”【5】,学者考证两个时间均在公元924年【6】。该卷背面为杂写、杂抄文字,首行有“甲申年十月廿日”云云,次行即抄《尚想黄绮帖》,墨色较前后为重,以下有行人转帖、社司转帖、诗、什物历等文字的抄录,其中有“甲申年十一月廿日绿(录)事杜友遂帖”的习字【7】,可知都是学郎杜友遂的习书杂写,年份也在924年。 法藏P.2671正面是《大乘无量寿宗要经》,背面是白画《未生怨》、《十六观》,画稿上有一些杂写,其一写“尚想黄”三字各一行,方向是由左向右书写【8】,其为《尚想黄绮帖》开头三字的习字。 P.3368是《新集文词九经抄》写本,从上面揭出若干残纸片,其中第7片上写“池水”三行,“池”字写一行半【9】,这也是《尚想黄绮帖》帖文的单字练习。 此外,中国国家图书馆藏BD9089(陶10)背,有“尚想黄绮意想□□”等字迹,俄藏Дх.00953背面有“尚想黄”三字,均为《尚想黄绮帖》习字本【10】。 除此之外,近年发表的日本杏雨书屋藏羽3背面第2篇文献,也是《尚想黄绮帖》的抄本(图2)。按,羽3号写本是羽田亨从中国购藏的原李盛铎旧藏敦煌文献,正面是《十戒经》写本,楷书精写,有至德二载(757)五月十四日吴紫阳题记。写本上有李盛铎家藏书印,首钤“两晋六朝三唐五代妙墨之轩”,尾钤“李滂”、“敦煌石室秘籍”、“李盛铎合家眷属供养”印。背面抄佛典《辨中边论》卷一,后有余白,倒书《尚想黄绮帖》三行半,未完而止,是习书一类文字【11】。此抄本文字颇佳,有王书精神,可能临自正规的帖本,因此得以保存。

图2 羽3背敦煌本《尚想黄绮帖》抄本 2010年4月19-24日,日本大阪武田科学振兴财团举办“第54回杏雨书屋特别展示会”,陈列有已故著名学者羽田亨旧藏的敦煌文书羽664号【12】。这是一件学生习字残片,正面为王羲之《尚想黄绮帖》的文字,背面则是《兰亭序》的文字(图3a-b)【13】。正背形式相同,都是在纸的上端由老师紧顶着纸边横写原文,每个字写两遍,作为标本,字体较为粗大;下面整行则是学生照着标本的临写,真切地反映了敦煌学生临习王羲之字帖的样子。其中《兰亭序》部分存“和九年岁在癸丑暮春之初会”和“湍暎带左”,中间似有纸缝,故文字不够连续【14】。

图3a 羽664正面敦煌本《尚想黄绮帖》习字

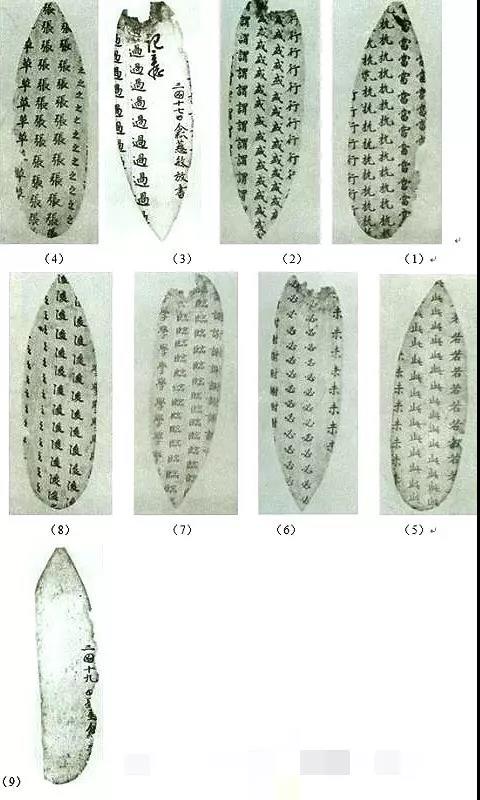

图3b 羽664背面敦煌本《兰亭序》习字 以上是我们迄今所知敦煌写本中保存的《尚想黄绮帖》抄本的情况。正像王羲之《兰亭序》的帖本一样,《尚想黄绮帖》也随着唐朝文化的西进,传入到西域地区。 首先是唐朝贞观十四年(640)灭高昌王国所建立的西州地区,作为唐朝的正州,这里的文化教育与内地应当一致,王羲之书法的流传应当是理所当然的事情,但我们目前在吐鲁番出土文书中尚未见到《兰亭序》的摹本或习字,却找到两种《尚想黄绮》的习字写本。 1972年发掘的吐鲁番阿斯塔纳第179号墓,出土有若干学生习字残片,《吐鲁番出土文书》的编者只录出其中的两件,题为“武周学生令狐慈敏习字”,并做解题云:“本件共十三片,均为学童习字,内九片为学生令狐慈敏习字,其他四片为学生和阇利习字,所写诸字不相连贯,今只录一、二两片令狐慈敏题记。”其他习字残片,全部影印出来,均题“文书残片”【15】。福田哲之氏发现72TAM179:18编号下的各残片,都是令狐慈敏所写的王羲之《尚想黄绮帖》的文字,计写“……当抗行,或谓过之,张草……若此,未必谢,临学后之……”(图4),每字写两行。另外和阇利的习字,写的是《千字文》(均为72TAM179:17编号)【16】。在“未”、“过”二字间,有题记“三月十七日令狐慈敏放书”,后别笔大字“记忆”二字【17】,当是教师的批注。又有一纸,仅存题记“三月十九日学生令狐慈敏(下缺)”,“月”、“日”二字为武周新字,说明写在武周时期。 这个写本在王羲之《尚想黄绮帖》的传播史上非常重要,一是这件写本有武周新字,较我们所见敦煌本要早很多;二是这件写本的题记表明,《尚想黄绮帖》是当时学生必须书写的作业,每字写两行,题记后的别笔大字应当是老师的批语。可见,至少从武周时期(可能要提前到喜欢王字的唐太宗时期)开始,《尚想黄绮帖》就成为天下各州学生的习字标本,每字两行的规矩也可以从敦煌写本羽664号等得到印证。

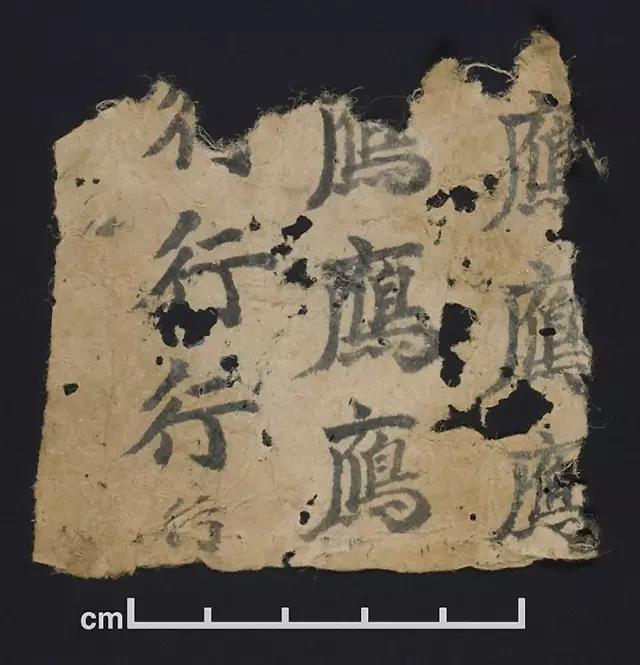

图4 吐鲁番出土学生令狐慈敏习字《尚想黄绮帖》 吐鲁番写本中还有一件《尚想黄绮帖》的抄本,即大谷文书4087号,其前三行抄《尚想黄绮帖》,后五行抄《兔园策府》【18】。此本文字不佳,系学生抄本。其与童蒙读物合抄,也说明出自学童之手。 吐鲁番所在的唐朝西州,是唐朝的正州,王羲之的《尚想黄绮帖》的流传并没有以此为终点,而是像《兰亭序》一样,继续西进,先是传到安西都护府所在的龟兹。大谷探险队在都勒都尔·阿护尔(Douldour-aqour)发现的一个小纸片(图5),只有3行10个字,字较一般文书字体要大,有一指宽的样子,残片下为纸缝,故第3行末字写的较小【19】。前两行写“雁”,后一行写“行”,即王羲之《尚想黄绮帖》中“张草犹当雁行”的习字。文字写到纸边,也是习字的格式。虽然只是极小的断片,但证明了王羲之《尚想黄绮帖》的流传已经越出唐朝的正州,进入真正的西域地区。

图5 龟兹地区的《尚想黄绮帖》习字 王羲之书的故事还没有终止,《尚想黄绮帖》像《兰亭序》一样,还进而到达最远的西域腹地——于阗。迄今为止,我们已经发现三件相关的写本。 一是斯坦因第三次中亚探险在和田北方麻札塔格遗址发现的M.T. 095号(Or.8212/1519)残纸,残存九行文字,重复写“躭之若”三字(图6)【20】,一看便知是《尚想黄绮帖》的习书文字。虽然出自一个学童之手,书法不佳,但因为发现在遥远的西域地区,在王羲之书帖的传播史上,确是十分重要的文献资料。

图6 于阗《尚想黄绮帖》习字 二是中国人民大学博物馆藏和田出土五件残片,均为“吾弗及”三字的习书,应当是三行换一字,据S.214写本保存的文字,当是《尚想黄绮帖》最后三字的练习。纸片虽残,但确实书圣王羲之帖文的习字,极为可贵。 更有进者,斯坦因第二次探险在和田麻札塔格遗址发现残纸中,有一件(MT. b. 006号)正面残存《兰亭序》习字“欣”字1行和“俛”字2行(“向之所欣,俛(俯)仰之间”一句的残字),背面残存《尚想黄绮帖》习字“当”字2行和“抗”字4行(对应“吾比之张、钟当抗行”一句残文)【21】。这个写本显然是正面抄写《兰亭序》习字、背面抄写《尚想黄绮帖》的学生习字文书, 和上述羽田亨旧藏的敦煌文书羽664号一样,正背面都写王羲之的《兰亭序》和《尚想黄绮帖》,这恐怕不是巧合,而是唐朝书法教育制度的体现。 我们知道,长寿元年(692)十月,唐朝复置安西四镇,并发三万汉军驻守西域。此后必定有不少通文墨的中原官人进入西域地区,中原的传统文化也随之大量流入安西四镇地区。随军的儿童也要学习书法,《尚想黄绮帖》的习字更可能出自学童手笔。吐鲁番、库车、和田出土抄本、习书《兰亭序》、《尚想黄绮帖》的发现,说明唐内府藏右军书目所著录的这些法帖,不仅仅为皇家所欣赏,同时也流入民间,传播广远,成为敦煌、西域地区学童模仿的对象,也是中原文化西渐的表征。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|