| 摘要 转对是宋代臣僚议政言事的重要制度途径。该制源自晚唐五代,在北宋晚期,其作为言路构成的政治意义已被普遍认可。然而,意义的成立并不意味着制度规范的成熟,南宋转对制的基本模式由高宗朝所奠定。高宗运用制度祖宗法度的属性,迎合流行政治理念明君听纳的君道诉求,希望通过举行转对以兼听谋众,重建政治秩序。由此带来了制度在功能、规范、执行等方面的发展与固化。正是以高宗朝为过渡,转对由北宋尚需君臣推动方能维系的临时求言举措,变为君主听政的固定环节,且逐步发展为一种具有较强约束力的评价性机制,形塑着宋人对日常政务活动开展的标准化、合理化认知。 振祖制以行君道:南宋高宗朝转对制的重建与运行

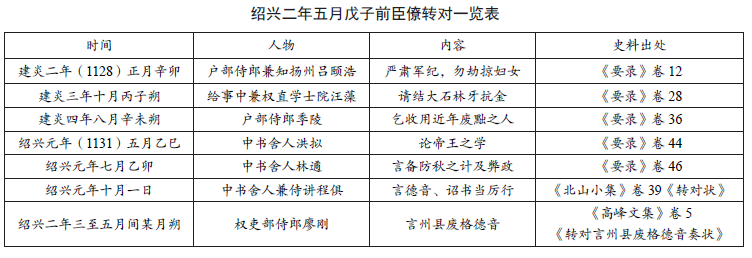

撰文|陈晔 陈晔,福建师范大学社会历史学院副教授。 转对为一定级别官员借由某种朝会听政仪式、场合,获得轮流面奏、上章机会的奏事制度,是宋代关乎君臣沟通的重要渠道。该制与唐代的次对用意颇同,与五代的五日起居转对有直接的渊源关系,但在不同时期,制度规定、运行状况差异颇大。学界就此问题多有关注,相关研究已经勾勒出制度规定与运行的基本情况。不过既存研究更多将转对视作政治信息沟通渠道的一种,或是朝廷日常政务行为的一环。从这样的视角出发,转对因与政治决策的关系疏远,与皇帝接触的频率有限,其重要性并不突出。实际上,该制作为言路之一途,对官员个人来说是低频率,从君主、全体官员角度看则是接触面广、参与者多。因此,倘若我们搁置作为目的性结果的决策,聚焦与君主听纳、士大夫议政相关的理想化政治运作程序、规范,转对便会呈现出举足轻重的意义。同时,有学者指出,对于士人研究,学界讨论的重点仍是高官名士、名门望族,“众多在宦海浮沉的士人官僚的探讨仍待加强”。正是普通官员的仕宦经历、政治观念,构成了宋代政治运作的基本面貌。目前关于宋代士大夫议政、宋代言路的研究,尚未充分重视普通士大夫的议政多是在其自身职份领域、一般行政流程外展开,故而也就很少触及具体言谈内容、进言方式的选择,而这些信息无疑对揭示士大夫价值追求、行为作风十分重要。转对作为一般官员可能获得的最佳政治表达机会,恰好为我们探究这些问题提供了契机。 作为整个研究计划的一环,本文聚焦南宋高宗朝转对制的重建与运行。笔者曾撰文指出,北宋晚期是转对政治意义的最终确立期。然而,意义的成立并不意味着制度规范完全成熟,作为南宋奠基时期的高宗朝,同时也是转对、轮对制度演进历程中的“关键时刻”。本文将从制度的重建、演变、运行状况,制度下的君臣行为,制度对君臣双方的价值等问题入手,探究高宗朝转对在制度演进历程、高宗朝政局、南宋政治结构三个层面的意义,且尝试借此分析宋人理想化政治想象在现实政治中的生成与实践问题。 一、高宗初年制度的重建 《建炎以来系年要录》(下文简称《要录》)载绍兴二年(1132)五月戊子,宋高宗手诏“用建隆故事,行在百官日轮一人专〔转〕对,令极言得失”。当前研究多引以为据,定南宋转对复行时间于此。然而,与流行的“绍兴二年复行转对说”相悖,史籍中载有数条建炎、绍兴之际的臣僚转对奏事记录,今将相关信息整理列表如下。如表所示,目前所知南宋转对实例至少可以追溯到建炎二年正月。既然高宗初年行转对史籍有征,为何绍兴二年又重下诏书?考虑到北宋先后存在过好几种不同模式的转对,要洞悉此中缘由,明确转对奏事在高宗视朝活动中从属于何种场合与环节颇为关键。

北宋哲宗以后,转对一般在月朔文德殿视朝的礼仪场合举行,每月仅一次,参与人员在不同时期或为广义的侍从官阶层,或为卿监郎官。上述八例转对有半数在月朔,洪拟奏事虽在十日,但此月因隆祐皇后之丧,高宗九日始御殿听政,其迁延可能与此有关。程俱《转对状》开篇称:“臣准御史台牒,十月一日轮当转对者”,这种表述与北宋月朔视朝转对奏状一致,从中不难看出两者的渊源关系。由于月朔视朝为常规朝廷仪制,作为其仪式环节的转对自然不需要别以诏书推行。然而,吕颐浩、林遹转对则很难与月朔转对联系起来。此外,绍兴元年十二月十四日权户部侍郎柳约奏事,据《鸡肋编》所载细节推测可能也属转对奏事。或许“四参”一类礼仪性朝会中一度也有官员转对,至于为何本应数量更多的这类转对见于记载者反不及月朔转对,大概与高宗本人行止不定有关。如此看来,除了月朔视朝,高宗驻跸扬州、越州两段相对安定期,可能也行五日转对。史籍对后者举行时间的失载,似为当时戎马倥偬、转徙不定的客观环境所致。《要录》称建炎元年十月高宗到扬州后曾复经筵、诏百官言事,北宋很多时候举行转对与诏求直言是相互配合的临时求言举措,轮遍即罢,此次很可能亦是如此。更为直接的证据是,时任尚书右丞的许景衡有《乞复转对札子》,许氏迁尚书右丞在建炎元年十一月,次年五月罢政,联系次年正月已有吕颐浩转对,上言当在建炎元年年底。 随着局势渐趋稳定,绍兴二年正月高宗回到临安,一些制度的恢复、调整也次第展开。将原来更多以礼仪性姿态存在的月朔转对扩大化,当然有其现实、象征价值。同时也应注意,绍兴二年五月转对诏书发布的具体契机是宋代政治中常见的因灾求言,前此七日(五月二十二日)临安大火,又恰值三吴、浙西久雨成灾,所以与行转对相配合的举措,还有令侍从条陈得失。而从制度的功能属性来说,当年七月高宗诏守臣除代引对也与此用意一致。 为了进一步揭示此次下诏转对的意义,诏书的具体内容不容忽视,今且全引如下:“朕承中否之运,不啻创业之难。宵衣旰食,犹恐不逮,尚敢暇逸!昔我太祖皇帝尝令百官轮次对日,并须指陈时政得失,举朝廷急务,凡关利害,得以极言。可自今后行在百官日转轮一人面对,宜各尽底蕴,以救其时弊。朕当虚伫以听其言,且观其行,将有非次之选,用凯多士之宁。”这份诏书由推行原因、操作办法两方面内容构成,前者包括现实层面的应对艰难时局,象征层面的实践听纳君道、重行太祖旧制;后者则明确了言事范围,参与者与频次,制度功能正常发挥的保障、奖励措施。将上述内容与此前的转对相较,有的是早已形成的制度传统,如言谈内容可以“思出其位”涉及广泛的政治议题;有的是新出现的现象,如明确提及太祖朝的转对诏书。尤其值得重视的是日轮一人新运行模式的推行,其频率之高前所未见。从后来制度的演进、流变看,日轮一人模式作为新即位皇帝迅速熟悉群臣、树立己威的办法被坚持奉行。故而绍兴二年的制度重建在宋人叙事中颇受重视。 二、高宗朝对制度的调试 (一)参与人员与举行频次 从整个高宗朝的转对制运行看,绍兴二年诏书只是一个起点,制度规定多次调整,运行状况亦有波折。由于诏书中使用了“行在百官”的模糊用语,所以朝会管理机构御史台和听政通进机构閤门司先后对参与人员范围表达了疑问。《宋会要辑稿》载:“御史台言:‘……切缘台谏系言事官,遇有职事,即非时上殿敷奏,若依自来轮对条例,恐不合与条具及轮对之数。’又閤门言:‘在部厘务官,未委合与不合轮对,亦未有指定某官以上轮对并自某日为始明文。’遂诏厘务通直郎以上,自六月二日为始。仍令所属每十日具职位、姓名,前期排定,报閤门审察。余从御史台所请。”所谓“厘务通直郎以上”是文臣寄禄官通直郎(正八品)以上有职事的升朝官,亦即在宋神宗元丰朝参制度改革初期每月朔望朝于紫宸殿的两参官。这是介于侍从(常参官)、百司朝官(六参官)、不厘务官(月参官)之间的第三层级官员群体,包括职事官与部分在京差遣,其划分有以参加不同的朝会来“分别等差”之意,具体标准由职任级别与差遣的重要程度共同决定。仅从诏书的表述尚难判断参与人员为所有有职事的升朝官,还是局限于只参加朔望朝参的下层官员,不过从此后一系列诏书及实际参与人员看,除台谏官外皆被囊括。 此后的制度运行,上述规定只限定了大概原则,无论是参与人员,还是时间频次都经历了数次调整。一方面,在京厘务通直郎以上的规定并不绝对,一些重要机构的职事官尽管官阶在通直郎以下,也被允许轮次面对。如当年八月允许低品馆职转对奏事;绍兴五年监登闻检鼓院官、敕令所删定官也被纳入。之所以逐步扩大参与官员范围,既是制度本身能发挥的种种正面作用刺激的结果,也是因元丰改制后,寄禄官与职事官双轨身份认定标准在官员朝参资格认定上同样有效这一现状所引发的结果。神宗时期的朝会改革,将赤县县丞以上职事官纳入到赴朝参的范围之内。这就意味着一些通直郎以下在京有职事者也获得了朝参的许可,实际政治地位高于朝官无职事者。同时,寄禄官为升朝官的在京差遣官员,寄禄官属于京官层次的朝廷机构官员,以及县丞以上的地方行政系统官员,这三类人员因参加同种朝会,被时人视作同一层级。另一方面,在制度对下层官员容纳的同时,对于上层官员是否有必要参与其中却颇有争议。绍兴五年给事中吕祉言:“侍从官以言语备顾问,朝夕论思,出入献纳,乃其职也,岂可令与庶官轮日面对?愿诏侍从官免轮面对,如有己见,即许依旧例请对,勿拘以时,勿限以数。”希望保障高层官员的言事权力,明确侍从群体“论思献纳”的职责定位。 总之,到绍兴五年为止,南宋转对参与人员的基本格局已经明朗化。侍从的固定面对机会在于月朔转对与主动请对,有职事的朝官及部分机构的京官则参与内朝听政场合的转对。不过由于宋金之间的战争状态,高宗行止未定,转对的频次仍屡次调整,参与人员在上述原则基础上有一些临时性调整。 如前所述,绍兴二年诏书采用的是每日轮官一员面对,所以到该年八月底便已轮遍。根据北宋的惯例,此时閤门会提前请示下一步安排,转对往往就此停罢。然而高宗却“复令转对”,仍希望继续坚持面见百官。此后的频率如何,史无明文,从此后几年官员转对的实际记录看,并未集中于某个特殊日期,似乎仍是在高频率下进行的。 绍兴六年九月因执政的宰相张浚、赵鼎主张较为积极的对金态度,高宗先后驻跸平江、建康,直到八年二月始还临安。此间所发布的一系列轮官面对诏书,需结合当时行朝的客观条件来理解。在高宗到平江之初,此种奏对是以每日一员的频率进行的,参与人员仅限于职事官。由于从驾到平江的职事官有限,仅仅一月便已轮完。根据右司谏陈公辅的建议,高宗将行在审计、官告、粮料、榷货、盐仓及茶场等厘务官也临时纳入到奏事范畴。次年三月高宗到建康之后,再次下诏令行在职事官转对一次。当年十月右正言李谊上言称:“准三月二十二日诏,行在职事官止许轮对一次。今已轮偏累月,未见再有指挥。今百司官吏半在行宫,若只将见今臣僚轮对,委是次数频繁。望准建隆、天圣故事,每遇内殿起居日,轮一员或两员面对奏事。候百官俱集,自依近制。”在高宗许可后,转对以六参日轮一员的模式运行。此时行五日转对与允许厘务官转对一样,都只是应对行在官员偏少、轮转过快的临时性办法。 绍兴七年以后终高宗一朝,关于转对人员与时间调整的记录,仅有绍兴十四年允许皇太后宅教授依诸王宫教授次序轮对一条。前述李谊所建议的五日转对这一权宜之策成为常态。绍兴二十七年著作佐郎黄中在奏疏中宣称:“百僚转对,今行之二十年。”以此上推,正是绍兴七年。此外,大臣在批评制度运行状况时称,“凡侍从常参下逮百执事,每五日一次奏对”,朝廷调整六参日奏事班次的诏书中也提及转对官。再从《要录》所载官员奏对时间看,虽然并非完全整齐划一,但日期已相对集中。 最后,我们尚可从孝宗初年吏部的上言中了解绍兴末日常转对的许多重要信息。该奏状称:“昨降指挥每于六、三日轮面对官一员,合自卿、监以下至律学正,依杂压转轮当对。本部已轮秘书丞郑闻至监登闻鼓院沈载二十员,回报了当。缘自今卿、监、郎官有自除授之后未经面对之人,今欲乞将卿、监以下不以曾未轮对,依杂压从上创行轮对。其已关二十员,仍候将来轮到日,依次轮对施行。”据此,当时的转对时间仍是五日一次,基本顺序是“依杂压转轮”,参与者为“自卿、监以下至律学正(正九品)”。这便在很大程度上向京官一级官员开放了。 综上所述,我们大概可以将高宗朝的转对制度规定做如下总结:继承北宋旧制,建炎、绍兴之际在月朔朝会有侍从官转对;以绍兴二年诏书为标志,每日轮官面对的转对模式产生,其参与人员最初为“厘务通直郎以上”,后来逐渐调整为侍从以下职事官为主,且吸纳部分厘务官;绍兴七年三月以后,利用六参日、每五日转对成为主要形式,运行原则在绍兴末期的情况是“自卿、监以下至律学正”依杂压为序轮流奏对。此外,月朔转对仍正常运行。 (二)管理机构与仪轨流程 官员除转对当日上殿奏事外,此前此后皆有一些规范程序须要完成,大致可将转对分为三个环节,各环节分由不同的部门管理、把控。首先与转对官联系在一起的机构是御史台、吏部。前者事权中本有正朝会班序之责,由于月朔转对是皇帝月朔朝会的固定构成环节,所以参与官员例由御史台排序,以“牒”通知本人面对日期。在笔者搜集到的南宋转对奏议中,有8篇明确提及“准御史台牒”,且奏事时间皆在月朔。日常视朝转对中,御史台的作用由吏部承担。绍兴二年六月明确转对参与人员诏书称:“仍令所属每十日具职位、姓名,前期排定,报閤门审察。”据此似乎是各部门自行排定关报閤门,但此后一系列制度讨论显示,此项工作由吏部负责。如绍兴六年三月太常丞华权建议高宗允许再次轮到转对的官员可自主选择是否奏事,其具体操作办法是“吏部会问讫,然后关报閤门”。当年九月高宗驻跸平江,吏部请下诏明确是否轮官面对。绍兴十七年高宗欲整顿臣僚称病逃避转对,也是“令吏部申严约束”。据前引孝宗初吏部奏状,其职责被明确表述为以“杂压”每次安排20人关报閤门。 关于奏对前转对官的具体“制度经历”,胡铨奏议提供的信息犹多。据胡氏自叙:“臣于今月二十三日准御史台牒,契勘今年三月一日视朝月分,依条于文班内从上轮二人充至日转对。检准续降指挥节文,今后视朝转对官,如当日不作视朝,亦合前一日赴閣门投进文书。”由此可知,朔日转对中御史台会提前数日通知官员本人,无论当天是否上殿奏事,奏议都应前一日于閣门投进。日常视朝转对在奏事前官员的具体制度性行为因材料的缺失已不得其详,从高宗规定转对官有疾、许实封投进奏疏、更不引对,孝宗时陆九渊奏事当日方完成奏议来看,似不用提前投进。此外,两种转对所采用的文书形制也有区别,前者用奏状,后者用札子。 在上殿奏事环节,两种转对都是由閤门司排班、宣引。文德殿作为正衙,只举行月朔文德殿视朝仪中朝参礼仪部分,转对官参与的仪式环节比较简单,只是立班待序行礼而已。朝会仪式结束后,皇帝一般会再坐垂拱殿听政,坐与不坐,“临时取旨”。与此前晚唐延英听政、五代入閤仪一样,转对官都是次于刑法官奏事,由閤门舍人宣引上殿,如紫宸殿仪。《随隐漫录》所载南宋紫宸殿听政仪显示,与朔日转对不同,因无刑法官奏事的固定班次,日常转对是紧接三省之后上殿。然而,高宗绍兴八年曾诏:“今后应从官上殿,令次台谏,在面对官之上引。”这或许应该理解为如无其他官员请对,转对官次于三省奏事,但台谏、侍从的临时请对有优先上殿之权。至于奏事礼仪,两类转对应无甚差别。 上殿奏事之后,官员很可能还要完成两项事务。一是要将自己与皇帝面谈的经过记录下来提交史官。宁宗初年,起居舍人刘光祖曾上言建议:“令奏事臣僚,凡得圣语,即以具申本省,不得一例将有圣语亦申曰别无。”据此,转对官员事后将奏事过程形成文字关申史官是有相应制度规定的。从《要录》中转对君臣问答的记载看,高宗朝似乎已经成为转对制度的构成要素。二是须写保证文状。绍兴九年,御史中丞廖刚的奏疏提及当时曾令“臣僚上殿毕,具不曾辄论私事及侥求申閤门”。廖刚认为台谏官言事为职责所在,“与其余官奏对事体不同”,希望高宗予以台谏官员免申“别无侥求文状”特权。据此看来,转对官当要遵照诏令要求申状閤门。 三、制度运行与高宗朝政治 南宋士大夫以理想化的制度运行标准来审视高宗朝转对,其一般印象可概括为如下过程:复行祖制——权相破坏——重建复苏。这一认识最初形成于对王十朋等人绍兴末年转对事迹的叙事中,此后被广泛接受、沿袭。虽说此种叙事有相当的事实依据,却对个中曲折颇有遗漏。下文拟结合参与者的言事内容、形式以及时人的认识、评价,对制度实际的运行状况作一检讨,希望能借由转对视角略窥高宗朝的政情、政风。 (一)差强人意的绍兴初年转对 此阶段制度执行与功能发挥情况缺乏直接的资料说明,我们只能从制度规定以及官员参与记录中识其一二。由于当时开始采用每日皆轮、周而复始的新模式,部分官员很快便陷入无事可言的困境。绍兴六年,华权建议调整制度时就分析说:“盖天之降才不同,使其智识过人,遇事辄发,时可以上裨聪明者,顾对虽数而不嫌;傥效一官而仅足,且留于百执事之间,以各展其所长,庶几轮对不为文具。”次年李光在应诏奏议中对当时的言路状况有一整体性描绘,其中涉及转对的内容是:“方今小大之臣,百司庶府无言责者,既不复论事,但时因转对诵陈言以塞责而已。” 李光的这个判断当有其事实基础,不过由于载于史书的转对记录大多是官员较为成功的奏事经历,因而呈现出的言事面貌还算差强人意。以笔者搜集到的绍兴五、六年间22例臣僚转对情况看,虽多数是针对具体的事务提出建议,但也有就国是、和战乃至绍述这样敏感议题的讨论。例如,绍兴五年五月,秘书省正字李弥正转对言及募兵、任相问题;九月,国子监丞张戒转对,所上奏疏“几万八千言”,且称“宗社大计,军国重事,臣靡不尽言”;十一月,诸王宫大小学教授刘长源转对请除台谏,纵论宋、金、伪齐和战形势;次年正月,金部员外郎陶恺转对“颇主绍述之说”,直言高宗未建大中至正之道,未能平党与、修政事、用贤才。此时高宗朝廷虽仍处于战时状态,但与此前的国势颠危、此后的和议纷争有异。事实上,今存资料中可以确定利用转对机会反对和议的只有汪应辰、樊光远、朱松、张阐数人而已,再联系和议达成后低落的言路状况,李光的看法恐怕悬的过高。 (二)求自保与展吏才交织的秦桧专权期 关于此时期制度运行状况,《要录》中有一段重要评述:“秦桧再当国柄,十有八年,自定和策勋之后,士大夫无有敢少违其意者,故一时轮对臣僚,但毛举细务,以应诏旨。如绍兴二十七年六月黄中所论,及上谕大臣之辞,盖可见也。故自今年以后至绍兴二十五年十月己卯以前,执事面对奏札,见于施行者,共有二百二十四事,盖撮其大略书之。其间则亦有关于民间利害者,盖自可以考其人焉。”此按语系于绍兴十三年六月吏部员外郎周执羔转对条后。周氏此次转对所言二事,分别为戒诸路监司巡按检视簿书、捜访徽宗御制,已算是较为琐碎的问题。然而,较之戒有司依成式制狱具、开临安城中沟渠以泄积水、禁采捕鹿胎为饰等建议,周氏所言尚比下有余。更有甚者为讨好秦桧,转对之际究心于提升秦氏的礼仪待遇。故而李心传于另一处按语感慨说:“论〔轮〕官面对,正欲闻朝廷之利害,天下之休戚。今以权奸在位,不言当春禁樵捕,则言惠民局药方差误,所言仅及此,而稍涉时政,则噤不敢发口,是则果何取于论〔轮〕对哉!言路不通,国事从可知矣!”除了言事避重就轻,一些官员甚至选择直接称病回避上殿奏事,绍兴十七年、二十四年,高宗曾两次下诏对此进行约束,可见其情况之严重。其实面对官即便因病请假,也须“实封投进文字”。高宗在申戒臣僚病愈后上殿时也说:“轮对官称病在假,多是缴进文字,合行约束。”所以称病者实际担心的,应是上殿奏事时与高宗的单独交流会引起秦桧猜忌。毕竟转对是宰相无法涉足的奏事空间,除了形成于文字的奏疏,君臣很可能就重要问题进行口头交流。 根据李心传的说法,此后的12年间,转对所奏被采纳施行的建议有200多件。由于缺乏有效的数据比较,也就无从得知此采纳率处于何种水平。不过,这些记录在案的转对实例,为我们观行之余更听其言、深入到士大夫的转对奏事内容提供了可能。依据不同的尺度、标准,可以对臣僚言事内容进行多种划分。比如,政治、军事、经济、风俗等不同领域,朝廷、地方、基层等不同层级,乃至事务重要紧迫程度,建议是否与个人职务相关等,都能构成区分标准。可是,唯有以其指向之目的加以统合,才能更有效地揭示士大夫介入政治问题思考时的倾向性。具体来说,言事者针对的现状是哪个领域、层级的弊病、危机,其目标是寻求正常、平稳状态,还是更优、理想模式。在此种分辨之下,奏事建议也就有建设性意见与补救性意见之别。显然,士大夫奏事建议的种种内容、目的选择,是特定时刻他们自认为最佳言谈策略。由此我们不仅可以进行不同人群的比较,也能在不同时代间观察政治风气的流变。 在秦桧当政期间,言事颇多禁区。绍兴十年,曾据监登闻检鼓院虞澹的建议,严禁论及“登用大臣,谋任元帅”一类“狂妄”之言。为了不介入政治纷争,作为一种避祸自保的理性选择,官员更愿意谈论细节性问题。其常见的方式便是举小事展现吏才,以干才型官员的面貌进入转对场合。前文已经就“毛举细务”之犹甚者有所说明,而就当时“成功”获得采纳、引起关注的转对事例来说,监司的履职,州县的赋税、征榷、刑狱、抚恤是其关心的热门话题。恰如李心传所言,“其间则亦有关于民间利害者”,如论州县以力役征科、逋欠、诉讼等事扰民;多移易常平钱;于额外收税。也有一些官员提出了具体的制度改进建议,如请复置六部架阁官,论铨试当通融考校,请三年一造簿书,论逐级置籍以革文移壅滞之弊。但这样的例子比例并不高,所涉及的事务也非大纲大节。如果将转对参与者行动取向加以区别,寻求皇帝的赏识与自我见解的表达应是主要的两种类型。虽然两者的划分并不绝对,自我表达也完全有可能获得皇帝的赏识,不过显然存在着一种完全以取悦皇帝为目标的迎合性行动策略,秦桧当政时期正是此种取向的盛行期。 (三)绍兴末转对言事中重大议题的回归 秦桧去世之后,转对奏事情况并未立即好转。绍兴二十六年,御史中丞汤鹏举转述的时人言论,称当时的言事奏疏“且以藉手,且以塞口,且以随例,责其端悫以陈利害,十无一二也”。一年之后,著作佐郎黄中再次对转对所言“捃摭细微”状况表达了强烈不满。对此高宗明确表示支持,力求整顿。不过到绍兴二十九年,侍御史朱倬仍然批评转对制说:“凡侍从常参下逮百执事,每五日一次奏对,而献言之臣视为彝仪,多取无益之空言,或建难行之高论,以应故事。间有言之而不可行,行之而不可久,甚失陛下所以求言问纳之意。望戒饬有司,今后臣僚面对札子,若委于旧法有弊合改,即乞下所属讨论参计,然后颁行。” 虽然同样是对制度的批评,这3条材料透露出的风气并不相同。所谓“难行之高论”当不同于“捃摭细微”,前者大概属于以理想状态为目标的建言,其讨论问题的层次可能也出现了向朝廷重大问题的回转。如黄中正是利用转对的机会批评制度的运行状况,而其自身转对所言为建议每道遣人,“遍历郡县,询访廉察”,希望对基层行政进行全面监督、整顿。另如郭淑转对论差役之法,高宗在事后与宰辅交流时表示:“比来轮对及之官得替上殿官,多是无可奏陈,致有率意欲轻变成法,有司看详,尤宜详审。”这大概就属于难行之高论一类。从绍兴二十八年秋天开始,杜莘老、汪澈、虞允文先后论金将败盟,当选将备战。可见对重大敏感问题的讨论已经出现于转对之中。 此后,真正具有转折性意义的变化在绍兴三十年才终于出现。对此《要录》概括说:“自秦桧扼塞言路,士风寖衰,及上总揽万几,激厉忠谠,而余习犹未殄,朝士多务缄默。至是十朋与校书郎冯方、正字胡宪、查籥、太常寺主簿李浩始因转对有所开陈,闻者兴起,太学之士为《五贤诗》以述其事焉。”这段话出自张栻为李浩所作墓志铭,《宋史》王十朋、胡宪本传亦加征引。此外,朱熹亦曾论及此事,且言时人编有所谓《四贤集》。尽管诸家说法略有小异,重要的是,他们对当时士大夫言事议政形势的描述基本一致,透露了王十朋等人奏事所引起的广泛反响,既有诗歌咏颂,又有文本辑录。 前文的讨论显示,像对金和战这样的重大敏感问题已经出现在转对之中,五贤奏事与之相比有三个特点值得重视。第一,奏事内容涉及政治层面的重要议题,其对时局而言的紧迫性、朝廷权力结构的敏感性,是此前臣僚议政奏事所不及的。五人提出的人事安排诉求,按北宋后期以来的政治习惯,实际牵涉改订国是,极具政治风向意义,且奏事涉及君道、朝政弊病、地方吏治多个问题层面,多为“人所难言者”。因此,朝野异乎寻常的关注、推崇不难理解。第二,就外在形式来说,王十朋等人轮对奏事时间跨度短,议题较为集中,远非此前各言所见,议题分散细碎的转对可与比拟。王十朋曾自言:“某比备数馆职,与二三同舍,日以时事为忧,初欲同上封事未果,会尝轮对,遂各以已见献。”故而其转对各言己见仍可视为一集体性行为。第三,相关建议多少被接受,行为本身成为典范,具有一定的行为引导作用。尽管这些议题朝野早已议论纷纭,虞允文等人曾明确提出防金备边,从事后的形势发展看,高宗此时很可能也在考虑对政策加以调整。而王十朋等人奏事的作用是将问题以良臣直言、圣君听纳的模式加以处理,践行了宋人理想化的政治运作规范。此外,推崇此事的张栻、朱熹都是士大夫舆论圈中举足轻重的人物,他们的评议势必能够提升五贤奏事的影响力与接受度。一旦“正确”的转对言事方式被界定为内容上脱离琐碎细务,聚焦重要、敏感问题,主张态度上放弃迎合君相,以道理、公论为是非标准,那么,无论言事人着眼于道德规范还是现实利益,效仿王十朋等人皆足以使其在道德上处于优越地位,即便一时受到打压,政局变化之后往往能因此所得声名获益。 总体来看,恰如时人所批评的,高宗朝的转对主要被细节问题所笼罩,对北宋新派士大夫所究心的政治核心议题(理想政治的发展方向、现实政治的弊病、君主的合理作风等)缺乏关注,也未出现朱熹、吕祖谦等人对转对奏札反复讨论、修改的情况。尽管同样是面见皇帝,与仅仅将转对看成一次自己通过提出具体事务性建议以获得皇帝青睐或者更革弊政不同,朱熹等人将其作为宣扬自身政治主张的时机。他们谈论的对象不是一个细节,而是整体的政治。正是由于奏札针对的是不同的预设问题,后来的士大夫根据自身立场从奏事议题之选择而非建议的有效性来判断言事优劣得失。因此高宗朝的转对运行虽不理想,却也并非一无是处。当时转对讨论的问题,由于其本身在务实性、可行性上的优势,似乎在更大程度上得到重视。不管机构看详、宰执讨论的结果如何,至少这种类型的建议揭示了具体问题,提供了地方、基层更多信息。而一旦言事集中到君道、治道这样的原则性议题,同质性言说、劝诫的反复出现,除了展现君恭臣忠的象征性意义外,很难发挥多大的实际价值,难免被后人讥之为软熟迂阔之言。 四、高宗朝转对的意义构成 上文讨论中已多少触及高宗朝转对的制度意义问题,下面拟从高宗、士大夫、制度演进三个角度进一步予以探究。作为高宗应付时局的具体制度手段,转对在现实层面上一方面使高宗获得了方方面面的实际建议;另一方面,与各个机构的长官、僚属分别接触,显然有利于权力的集中、信息的获取把控,在秦桧专权时期还具有制衡手段价值。在象征层面上,通过转对的施行,能够提升高宗自身统治的合法性与权威。这主要体现在三个方面:一是太祖、太宗两朝都曾举行转对,这使得其具备了成为祖宗法度的潜在价值;二是转对制的必要性价值在北宋中期经过一些士大夫的努力,已经牢固地和君主的听纳之德联系在一起;三是通过与官员大面积的单独接触,高宗个人权威有利于在礼仪与交谈中进一步巩固,这对于实际政治、军事“资本”相对匮乏的高宗而言应当颇为重要。虽说上述内容并非都被高宗君臣明确察识,但制度在客观上能够实现这些“隐性功能”,这对于制度的延续当然是有利的。因此,转对对高宗的意义既包括提升行政的合理性,也包括优化政权的合法性。可以说,转对是高宗应付政治危机的一种制度方式,其目的主要是通过制度性行为来重建、稳定政治秩序。 对士大夫而言,转对多少改变了原来的政治资源配置状况,它不仅是一个简单的面圣奏事问题,也意味着在既定由官职所决定的权力格局外,中下层官员参与到君主听政所引发的政治机会、资源的再分配之中。尽管侍从拥有更为频繁而稳定的奏事权力,在朝中下层官员却因转对制的长期运行,保障了其就普遍政治问题与皇帝直接交流的权力与责任。在此之前,他们一般只在皇帝下诏求言时才获得封章言事机会。从消极一面说,对于部分士大夫而言,转对完全有可能是一种负担,一项要应付的任务。正是为了顺利履行转对言责,或者希冀皇帝青睐,士大夫面临着制度所要求的能力与偏好形塑。这要求他们努力去发现本职事务内存在的问题,以便能提出有价值的建议;掌握尽可能多的政治信息,以便更为深刻地对时局进行分析。在此后理学流行的时代,则还需熟悉新的学术潮流,以便能使用时新话语、逻辑,针对新问题进行言说。 此外,制度对参与官员的认知、行为有一定的影响、形塑作用。北宋中期儒学复兴后逐渐流行的政治观念认为,理想的政治运作模式应该在决策中相当程度上采纳、体现士大夫公共舆论(公议)。此观念对士大夫个人行为所提出的伦理性要求是依照公议行事,充分利用可能的契机传达公议。转对、应诏言事等面向普通官员的言事渠道,恰好在此理念下被赋予了更为重要的制度意义。而通过高宗主导发动的大规模持续性制度运行,五贤奏事这样典范性奏事事件的榜样感召,以及由此实现的相关观念传播(朝廷的诏书、名臣传记中的转对纪录),使得转对成为士大夫理解、实践天下为己任这类流行理想主义观念的重要制度凭借,转对言天下事被原则化为官员奏对的行为伦理。因此,制度受宋代流行政治观念影响而承载的价值追求,在高宗朝转对成为君主常规化听政活动的构成环节后,对于传播理想化政治理念、形塑士大夫行为模式,持续地发挥着作用。 从制度演进的角度看,事实上北宋从来没有高频率、持久地坚持执行转对,长时间就低频,高频率则是短期。在北宋中期,转对并不被认为是一种有效且必要的常规求言制度,因为官员乃至士庶皆可通过请对、投匦等方式言事,宋仁宗曾明确对其存在的必要性表示怀疑。随着元丰时期对朝会仪式的重新调整,转对在皇帝日常听政活动谋得了一席之地。经历了南宋初年高频率的持续执行,转对理应成为“开言路”组成部分这种于北宋士大夫中早已流行的理念,终于在现实政治的操作层面得到全面地认可与落实。于是,转对、轮对、见谢辞奏事、应诏言事等众官言事制度连同专门的言路官员、论思之臣,共同构成了“听纳”君德要求下的实际制度安排。而一旦确立了牢固的制度地位,君臣双方的参与都已成为一种职责、职分要求,不再像君主临时求言、臣僚偶尔请对一样是可选择的个人行为。一个显而易见的事实是,高宗一朝的转对执行比北宋任何时候都更为系统。这表现在:参与人员逐渐清晰,区分了侍从与普通京朝官的差异;频率高(每日、五日);长期坚持,不是一种临时性的求言举措;皇帝和士大夫在不同时期都表现出较高的参与、执行积极性。即便是秦桧执政期间制度危机,一方面在高宗的重视下,不时有申戒之诏;另一方面,绍兴末期以来君臣的批评、检讨,使得转对在防止、对抗权相弄权这类现实政治问题时也具备一定价值,理想的运行模式也不时被探讨。 转对在高宗朝之后的开展过程中,多受君主敷衍、权相阻扰等因素的影响,其对政治实际起到的作用并不理想,未能达成制度创设所指向的谋众求治目标。臣僚对君主重形式、轻采纳的批评几乎贯穿始终,而在权相统治期,臣僚自身言事避重就轻、塞责避祸之风盛行。尽管如此,制度本身的运行并未受到多大冲击,新君即位通过每日轮对熟悉群臣、轮遍再行五日轮对的办法是南宋一直坚持的制度惯例。追根溯源,正是高宗朝的制度重建与运行,带来了此后制度性质、功能的变化与提升,开启了制度向皇帝听政活动的固定构成环节发展的趋势,奠定了南宋转对、轮对制的运作基调。 五、结语 宋初承袭晚唐、五代以来的制度传统,将转对作为一种临时性求言举措时加运用。即便北宋晚期制度呈现出常规化趋势,其言路意义获得更大程度认可,却未能在君主日常听政活动构成度、参与官员覆盖面上有所突破。高宗即位初期仍是奉行此前的月朔侍从转对办法,绍兴二年开始采用的每日轮官转对的高频方案,尽管此后因实施困难最终被调整为五日一次,参与官员范围亦有变化,却建立了此后影响整个南宋时期的制度基本规范(参与人员、时间频次、仪轨流程)。制度的维系与调试、成熟过程虽由诸多因素所共同造就,但为发挥与太祖行转对相联系的重振祖制意义、实现出于理想化政治观念的愈发强烈的践行君道要求提供了最有力的保障。前者由绍兴二年诏书明确宣示,为制度于北宋后期形成的意义构成增添了“祖宗旧制”维度,而祖宗法度正是力求将变乱旧章的熙丰变法与靖康之难相联系的高宗君臣甚为看重的。后者则在约束高宗行为的同时,赋予其统治正当性。正是由于这两个因素的存在,秦桧专权期间转对虽已流于形式、沉溺于细务,仍以其不容置疑的象征意义被坚持举行。此时高宗的一系列整顿诏书则意欲借此听言防弊,希望其发挥一定的权力监督制衡作用。绍兴末年,权相的干扰不复存在,君臣双方的制度期待都面临调试、磨合。与高宗的防弊监督、事务建议制度定位不同,秉持理想化政治观念的士大夫往往希望转对成为沟通决策与公议的渠道。王十朋等人的奏事行为正是实践这种意愿的典范性行为,转对中就重大、敏感议题的谈论开始回归,且进而扭转了朝论方向,主和国是亦随之动摇。由此可见,高宗朝无愧制度长期演进过程中的关键时期,而制度的建设与运行既受高宗朝政局流变的影响,也是当时君臣双方实现自身目的可供选择的制度途径。 最后还需指出,高宗朝建立的转对制度规范与价值意义,使其在南宋政治结构中亦有不容忽视的重要性。过往更多由皇帝、士大夫在不同时期因各自需求推动制度建设与运行的转对制,经历高宗朝的发展,逐渐成为一个评价性机制,在规范君主听纳、士大夫言事上较为稳定地发挥效力,一旦违背将面临无法回避的道德责难。换言之,在制度、理念、行为三者的交错关系中,制度开始处于中心位置,复制、传播理念,促发规范的政治行为。伴随着转对制的成熟,此后南宋日常政务的开展方式、君主听纳之德的实践途径、士大夫(无论其价值追求为何)的行动策略、甚至言路的性质皆受此影响而有所变化。 以上文章原载于《学术研究》2022年第1期,文章不代表《学术研究》立场。

篇幅原因有所删减,未经授权不得转载。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |