| 内容摘要:南宋都城为何被称为“临安”,在现有的史料与学术论著里都尚无答案。笔者认为:“临安”是得名于杭州一带的已有地名,但如仅仅以地名来阐释其得名,就会产生一些令人无法解释的疑问。因此,在另一方面,“临安”又应是得名于高宗所赋予它的政治寓意。而最合理的解释则是,“临安”称谓的由来是已有地名与政治寓意的结合。 关键词:宋;临安;地名学;政治寓意;“长安” 《宋史》、《建炎以来系年要录》均以“(建炎三年七月)升杭州为临安府”一笔带过,并无杭州因何改名临安之原因,在《宋会要辑稿》、《文献通考》和现存的三种《临安志》以及其他史料中,所载也与此相似。学术界目前仅有一些探讨南宋为何定都于临安的文章,而未见有学者专门讨论临安得名的由来;在临安研究的集大成之作《南宋都城临安》里,林正秋先生所指出的也主要是,“七月,升杭州为临安府,准备移跸迁都”,而并无其他说明。这一问题倘若得到解决,我们便有可能从中窥见南宋统治者在渡江、择都、抗战、议和等一系列重大事件中的微妙心态。

在考订临安县之沿革的同时,笔者将指出《浙江通志》最主要的失当之处;至于其对《咸淳临安志》、《成化杭州府志》等的不当征引,对《元和郡县志》、《五代史•梁太祖纪》、《宋史•地理志》的误引,则不再赘述。此外,《明一统志》、《大清一统志》等也叙述了临安县的历代沿革,但并未征引史料,因此学术价值有限。

一、“临安”得名于已有地名

(一)“临安”县沿革考 如欲追寻南宋“临安”府的得名,就不能不注意到杭州于升府时已然辖有的“临安”县,要探究临安县与“临安”府的关系。清人所撰《浙江通志》业已进行了这项工作,但其间脱漏、错误之处甚多,因此有必要就这一问题再做梳理。“临安”一词之作为地名,最早见于《汉书•地理志》:“临安,侯国。莽曰诚信”。但此一临安是记于“琅邪郡”之下,并非后世杭州的临安。至于本文所讨论之临安,最早可溯及孙吴时期。“(建安)十六年,吴郡余杭民郎稚合宗起贼······齐出讨之······表言分余杭为临水县”,其后“(宝鼎元年)分吴、丹阳为吴兴郡”,而临水县即被划归吴兴,“归命侯时,割属吴兴”。晋灭吴当年,临水县被更名为临安县:“临安令,吴分余杭为临水县,晋武帝太康元年更名”。特别值得注意的是,由“临安山,县取此为名”可知,本文所要考辨的“临安”正是源于临安山之名。晋太康元年(280)之后,便形成了吴兴郡下辖临安县的建置。所谓“临安县······晋武改曰临安,属吴郡”,实为孤证,当为“属吴兴郡,之误。而南朝宋、齐时,这一建置仍被延续。《梁书》、《陈书》均无地理志,《隋书•地理志》又不载临安县,但根据以下三组史料可知南朝梁、陈时,临安县仍存,至隋时方废(《浙江通志》载“《宋志》:太康元年,更名临水县为临安;《唐志》‘武徳七年’又书‘置临水县’。中间必有并省岁月。《乾道志》云:隋开皇九年,省钱唐郡,置杭州,并新城临安县)。《淳佑志》亦云隋省。今考历代史志,齐尚有临安县隶吴兴郡,《隋志》不载,恐县省必在梁陈之间。正史既无可考,不敢以旧志为据”的结论过于草率,显然并未注意到下文将提出的三种证据(此事尚有其他辅证。如陈文帝于侯景之乱时避难吴兴郡临安县,可见临女县于梁末仍存。又如《梁书》、《陈书》多有某人任“临安令”的记载)。其一:“骆牙······吴兴临安人也”(据《陈书•骆牙传》与《南史•骆文牙传》可知,骆牙与骆文牙实为同一人,生于梁大通元年,卒于陈至德二年),“(陈文)帝为(梁)吴兴太守,引文牙为将帅······(陈)文帝即位,封临安县侯”。其二:临安县“晋改为临安。隋乱,废置无准”,“晋太康中改为临安。隋废”,可见其如被废置,当在隋代,而非梁、陈。其三:由“平陈,置杭州······废(钱塘)郡,并所领新城县人”可印证,《乾道志》:“隋开皇九年,平陈,废(钱塘)郡······置杭州······省并新城、临安县”的记载确非虚言。所谓不敢以为据的“旧志”,恰恰跟“正史”相吻合。唐承袭隋朝制度,以州统县。唐初曾短暂恢复“临水”县:“武德七年,置潜州,领于潜、临水二县。八年废潜州及临水县”;至于武德八年临水县被废时的去向,则诸书不载,惟《舆地广记》有“省入于潜”的记载。其后,“垂拱四年,分余杭、于潜,置(临安县)于废临水县",属杭州(其后杭州一度被改为余杭郡,旋复)。此事是得力于“巡抚使狄仁杰复奏置”。关于武德八年之废临水县与垂拱四年之重置临安县,《元和郡县志》、两唐书、《太平寰宇记》、《舆地广记》等均有载;《浙江通志》所谓“谨按临水之改临安,在光化三年”,并未给出任何依据,实属孤证。唐末五代,杭州成为吴越国的首府,而吴越开国之君钱镠即“杭州临安县人”,所以他对临安县的建置多有调整:“(唐光化元年)改······素所居营曰衣锦营”,“升衣锦营为衣锦城”,“(唐天佑四年)升衣锦城为安国衣锦军”,最后,在他称吴越王的第二年,“杭州临安县,梁开平二年正月改为安国县”。但就在宋灭吴越的当年,“太平兴国三年改安国县为临安”,且“升安国衣锦军为顺化军,治临安县”;其后,“五年废顺化军,以临安县隶(杭)州”。终北宋之世,杭州下辖临安县的建置不再见有调整。可以看出,“临安”县名始于晋太康元年(280),比“杭州”之名(始于隋开皇九年,589)早出309年,又比“临安”府名(建炎三年,1129)早出849年。这片区域的“临安”地名,可谓古已有之,源远流长。最后,在宋廷宇建炎三年升杭州为临安府后,终南宋之世,临安县都仍然存在。元时废“临安”府,临安县却仍存于杭州路。明、清时的杭州府也都依旧辖有临安县。直至建国后,杭州市也仍旧辖有临安县。可见“临安”作为地名,有着相当的独立性和延续性。

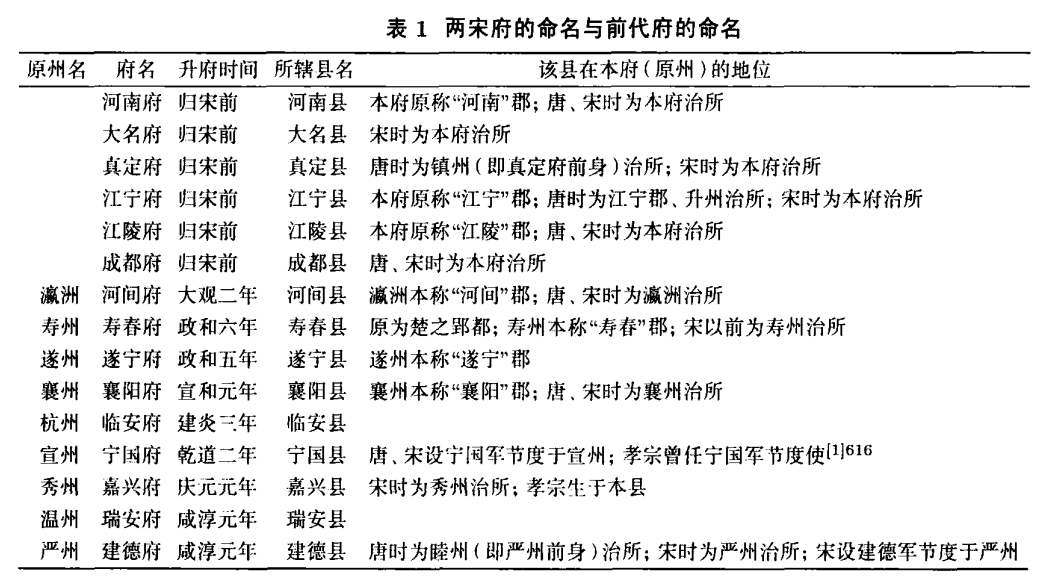

(二)从两宋政府为所领诸府命名的惯例看“临安”之得名 通过上文的叙述,可以很自然的做出这一推论:“临安”府正是得名于杭州的已有的县名。而联想至两宋政府为所领诸府命名的惯例,这一推论就更显合理了。两宋政府共计有63府,检《宋史•地理志》卷85-90可得此数,因为数甚多,不再专列63府之名。当然,《宋史•地理志》的列举或许并不完全准确:景炎元年,南宋将亡时,曾升福州为“福安府”,却未被列入;宣和年间,北宋曾一度在燕云地区设立燕山、云中两府,为时极短,未及施行有效统治即告退出,却被列入。但该志总体而言应当是准确的,且又是惟一的涉时两宋全部时期的地理总志,因此本文以此作为标准。另外,《宋史•地理志》的原则是,不论某地以“府”的建置存在于宋政权的时间之长短,不论其间有否废、复,均加列举。前文所列诸府,一类是得自后周、十国、辽等政权的,于归属宋朝以前即已存在的府(有些府于归宋后一度被降为州,后又恢复),如开封、成都等,计14府;一类则是在宋时由州而升为府,如应天、临安等,计49府。其中,府名与本府(或原州)所辖某一县名相同者(表1)。对于前一类府,宋廷多有保持其府名与所辖某县名相一致的惯例;而在将一些州升为府时,宋廷更会有意地选择该州原有的某一县名,以为新府命名。总之,这类府名与县名相同的府,共15个,占到了两宋全部63府的23.8%。至此,认为“临安”府名是源于临安县名,可谓顺理成章。这条“临安”山→“临安”县→“临安”府的命名脉络,是清晰可见的。

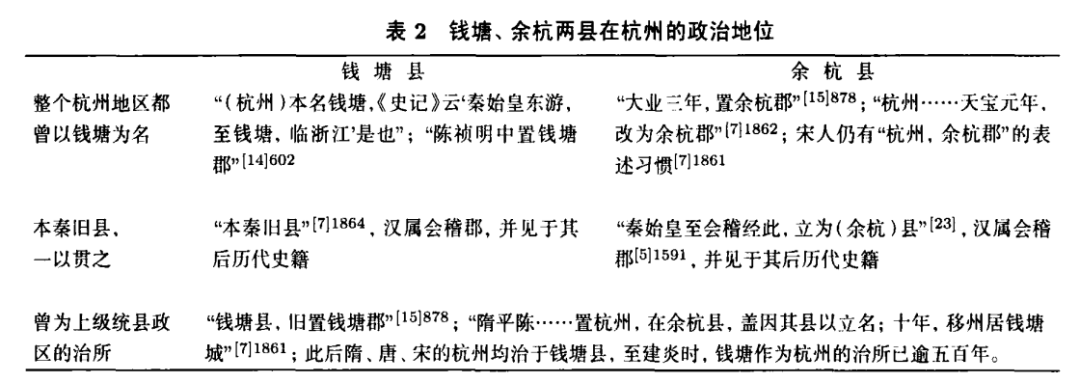

二、“临安”地名说的疑问但“临安”府纯粹是得名于已有地名的结论,还有两个疑问需要解决。 其一,前文已经指出,宋廷有保持所领府名与该府某一县名相一致的惯例。然而,选择哪一个县名作为本府府名,却实非偶然。 从表1可知,县名与所属府名相同的各县,往往在本府(或原州)具有较高的地位。它们通常曾长期作为本府(原州)治所,或与宋朝天子有某种特殊关联。而这些府、州的古郡名,或设于当地的节度之名,也常常是源自这些县名,与这些县名相同。 独有临安、瑞安两县,不曾拥有这些地位中的任何一项。前文已将临安县沿革史上的所有重大事件一一列出,可以看到:临安县从未成为杭州,以及更早的吴兴郡的治所;这片区域从未有过“临安郡”或其他以“临安”命名的统县政区,更无“临安”军节度;而建炎以前的历代宋朝天子也从未和临安县发生过什么联系(关于瑞安县的情形,后文还将述及)。临安县惟一一次在历史舞台上扮演要角,是在吴越国时期。出身本县的钱镠 “既贵,以素所居营为安国衣锦军”,“改临安县曰安国县,以尊之”,“改临安县广义乡为衣锦乡”。更有甚者,他还“于临安故里兴造第舍,穷极壮丽”,“归,宴故老,山林皆覆以锦”。但是临安县在这一时期的显贵,绝非宋高宗升杭州为“临安”府的原因:1)此县其时已不再称“临安”,与此县在这一时期的尊崇地位相联系的,乃是“安国”、“衣锦”等字眼。2)吴越是宋朝的敌对政权,从宋朝于占领吴越的当年即将安国县复命临安、改衣锦军为“顺化”军的事实来看,宋廷对临安县在吴越时期的显贵有所忌讳,并希望此县能尽快“顺服王化”。可以说,当宋廷要选择杭州的某一县名来为新府命名时,临安在吴越国的尊荣只能算是一种负资产。其二,虽然临安县并不具备足以使升府后的杭州以“临安”为名的地位,这却并不意味着杭州下辖的其他县份没有这种地位。事实上,当时杭州所辖的一些县份,特别是钱塘、余杭、仁和三县,都有这样的有利条件。1.关于钱塘、余杭两县在杭州的政治地位,可见表2。此外,据“夏禹东去,舍舟船登陆于此,仍以(余杭)为名”可看出,“余杭”的得名实可说是至为久远。而杭州地区一向不曾被称为“临安”或“临安郡”;临安的立县虽然也可称悠久,但其立县于吴,易名于晋,毕竟与钱塘、余杭“本秦旧县”的古老传统相去甚远,更何况临安县又曾几经废置。除去曾作为带有惩劝性质、独立于杭州之外的顺化军的治所,且历时仅两年,临安从未成为其上级统县政区的治所。另外,即使与杭州的其他县份相较,临安的政治地位也似有不及。如仁和县本源自钱塘,与钱塘并为杭州州城之内的二县,直至杭州升府后仍然地处临安城内这一核心位置。其他如余杭、富阳分别距州城70里、73里,而临安则距州城远达128里,应当说已经十分偏远。2.在南宋的三部临安方志问世以前,与杭州诸县经济状况相关的史料极为匮乏。从“钱塘,望······余杭,望······临安,紧”来看,至迟到唐末,钱塘、余杭两县的等级已高于临安:北宋中后期,钱塘、仁和、余杭、临安四县均为“望”。然而宋代临安县的经济状况在杭州只能算是位列中后,这从南宋杭州八县分别在乾道、淳祐、咸淳年间的户数、口数里就可看出。《咸淳临安志》清楚地记载了这些数据,篇幅所限不再一一列出。其中乾道、淳祐年间的数据已不见于今存《乾道临安志》、《淳祐临安志》,惟转引于《咸淳临安志》。另,关于淳祐时临安县的口数,原文作“二万五十六百五十一”,当为“二万五千六百五十一”之误。

如果将这些数据分为六组,并对每组中的八县及八县之平均数共九个数据进行由大至小的排序,可得:乾道间各县户数:仁和、盐官、钱塘、均数、临安、于潜、富阳、余杭、昌化;乾道间口数:仁和、钱塘、盐官、均数、于潜、临安、富阳、余杭、昌化。淳祐间户数:仁和、盐官、钱塘、均数、富阳、余杭、临安、于潜、昌化;淳祐间口数:仁和、富阳、盐官、余杭、均数、临安、于潜、钱塘、昌化。咸淳间户数:仁和、钱塘、盐官、均数、富阳、余杭、临安、于潜、昌化;咸淳间口数:仁和、钱塘、富阳、均数、余杭、盐官、临安、于潜、昌化。如果将这些数据分为六组,并对每组中的八县及八县之平均数共九个数据进行由大至小的排序,可得:乾道间各县户数:仁和、盐官、钱塘、均数、临安、于潜、富阳、余杭、昌化;乾道间口数:仁和、钱塘、盐官、均数、于潜、临安、富阳、余杭、昌化。淳祐间户数:仁和、盐官、钱塘、均数、富阳、余杭、临安、于潜、昌化;淳祐间口数:仁和、富阳、盐官、余杭、均数、临安、于潜、钱塘、昌化。咸淳间户数:仁和、钱塘、盐官、均数、富阳、余杭、临安、于潜、昌化;咸淳间口数:仁和、钱塘、富阳、均数、余杭、盐官、临安、于潜、昌化。由此可知,乾道年间距杭州升府时的建炎三年不远,其实临安县的户、口数既不及仁和、钱塘、盐官,亦不及八县之平均数;而临安县的这种劣势在淳祐、咸淳时又进一步扩大。仁和、钱塘、盐官的户、口数基本上一直名列前茅,特别是仁和县之户口数,一如既往地保持遥遥领先。如此,则建炎三年时杭州诸县的经济地位对比,也就显而易见了。3.我们还可以通过南宋君臣在建炎三年杭州升府之前的一些具体言论,来分析这一问题。二月,在高宗自镇江逃往杭州的途中,卫肤敏谏言:“余杭地狭人稠,区区一隅,终非可都之地,自古帝王,未有作都者,惟钱氏节度二浙而窃居之,盖不得已也,今陛下巡幸,乃欲居之,其地深远狭隘,欲以号令四方,恢复中原,难矣”。此处“余杭”定是指整个杭州,而非余杭县:其一,前文已述及,杭州本称余杭郡,宋人仍如此称呼。其二,卫所说的是“余杭”应否建都的问题,而唐以后惟有府(州)才会被称为都城,绝无称某县为都者。其三,卫肤敏指出,“自古帝王,未有(以余杭)作都者,惟钱氏······窃居之”,而钱氏的都城乃是杭州,且当时杭州是治于钱塘县。其四,五天之后,“上至杭州,以州治为行宫,显宁寺为尚书省”,可见高宗所“巡幸”的是杭州州城,而非余杭县。高宗依然去了杭州,“三月一日,诏:昨金人逼近,暂至钱塘,每念中原,未尝敢忘。今据探报,贼马归回,已离扬州,钱塘非可久留,便当移驻江宁府,经理中原之事”。此处“钱塘”也定是指杭州,而非钱塘县:其一,前文已指出,杭州自古“本名钱塘”。其二,高宗以扬州、江宁府与“钱塘”并举,则“钱塘”应是指与扬州、江宁府同级的杭州。且高宗所说的是身处钱塘能否“经理中原”的大计,将“钱塘”理解为钱塘县显有不妥。因此,宋廷在讨论应否建都(久留)杭州时,既然是以“余杭”、“钱塘”代指杭州,那么,在最终将杭州升府时却使用了“临安”之名,就不能不令人困惑。如果因为考虑到高宗在下诏时的确是身居杭州治所,从而将诏中“钱塘”理解为钱塘县,那么高宗在日后果真决定“久留”钱塘县时,却升杭州为“临安”府,也同样令人费解。此外,“高宗由海道过杭,闻县名仁和,甚喜曰:‘此京师门名也’”,因为有“宋太祖次陈桥驿,整军从仁和门入”,于是高宗“驻跸之意始此”。此事有一定可信度。而驻跸之意的落实就是升杭州为府。更有具有史料性质的小说直接说:“闻县名仁和,甚喜道:‘此京师门名也’”。因改杭州为临安府。”试想,促使高宗决定建都杭州的是“仁和”县名,且前文已指岀,仁和正处于杭州城内,则高宗反倒将杭州升为“临安”府,实可说是匪夷所思。至此可以说,如果宋廷纯粹是考虑选择杭州的某一县名以为新府命名,则临安几无被选中的可能。因此,“临安”府名应当还有除地名之外的其他含义。

三、“临安”得名于政治寓意

(一)从“建康”、“绍兴”看“临安”的含义 据《宋史•礼志•巡幸》对高宗在位时移跸情况的记载,高宗的统治可分为两个时期:1.频繁移跸的时期。1)驻跸扬州的时期。建炎元年:应天府→扬州;建炎二年。2)移跸最为频繁的时期。建炎三年:扬州→杭州→江宁府→浙西诸地→浙东诸地;建炎四年:浙东某地→台州→温州→浙西→越州;绍兴元年:绍兴府→临安府。3)基本上以临安为都的时期。绍兴二至五年;绍兴六年:临安府→平江府→建康府;绍兴七年;绍兴八年:建康府→临安府。2.以临安为都的稳定时期。绍兴九至三十年;绍兴三十一年:临安府→出征;绍兴三十二年:出征→临安府。显然,建炎三、四年及绍兴元年是一个最为特殊的时期。这三年的共同背景是:外有金兵一路追杀,内有苗、刘之变及群臣因定都问题而产生的争执,可谓内外交困。而这三年间高宗驻跸时间最长的三地,即杭州、江宁、越州,又恰恰是得到升府资格的三地。魏了翁将这一现象概括为“盖以车驾所在而升府”。这里魏了翁是就三年间杭州、越州的情形作出概况,而未提及江宁。江宁本为府,并不存在升府问题;但高宗改江宁府为建康府,也同样采用了新府名、提高了江宁的地位。因此本文对“建康”与“临安”、“绍兴”作出共同分析。可见,共同的升府背景理应使三府的新府名具有一定的相似性。(1)江宁之易名建康,当是具有定都建康、志在抗金的寓意。1)只有在作为六朝都城时,南京才号为“建康”,而隋唐、北宋政府却惩罚性地将其称为升州、江宁府等。此时高宗“御笔:建康之地,古称名都,其以江宁府为建康府”,且“即府治建行宫”,以后虽最终确定驻跸临安,仍“置主管行宫留守司公事”于建康,又“为行宫留守”。这一切都有给予都城地位的意味。2)高宗即位后,不少大臣劝其驻跸中原,至少也要驻跸江宁,以利于抗金大业,而反对他驻跸杭州。高宗却身负众望,于建炎三年二月逃至杭州。耐人寻味的是,前文所引高宗“钱塘非可久留”的诏令,恰巧颁布于发生“迫帝逊位于皇子魏国公”的苗、刘之变的当天。显然苗、刘是利用了人们对高宗苟安杭州的不满,打出“移驻江宁府,经理中原之事”的旗帜。那么,高宗在平叛后果真立刻移跸江宁,并将江宁易名“建康”,显然是汲取了政变的教训,用抗金大旗来凝聚人心。林正秋先生说,“这个意外打击,使高宗觉得有必要重视一下舆论的呼声,做出一些抗战复国的姿态来,以保自己刚从地上捡起来的皇冠,于是‘颁诏’,立即移跸建康,表示志在抗金”,是不无道理的。(2)越州之升为绍兴府,当是具有绍继中兴、志在复国的寓意。高宗被金兵一路追杀,终于大难不死,得以移跸越州,但南宋政权随即出现了转向稳定的迹象。于是高宗改元绍兴,“升越州为绍兴府”。正如林先生所言,“升越州为绍兴府,以示‘绍继中兴’”。而绍兴新知府的上表,“矧是肇新府号,久驻跸。声履勾践之故棲,厉尝胆、抗戈之志;想神禹之遗迹,服卑宫、菲食之劳”,则更是清楚地表明,绍兴“新府号”所要“声”称的是效法勾践灭吴复国的志向。由此观之,与建康、绍兴具有相同升府背景的“临安”,也应当与抗金复国的寓意有一定联系。

(二)从高宗的诏令、楼炤的进言等看“临安”的含义 应当承认,史料中既鲜有关于“临安”府得名由来的记载,那么要从正面直接解释“临安”的含义就比较困难。因此,前文对“临安”纯粹地名说的否定,以及从“建康”、“绍兴”推知“临安”的含义,都只是间接的证明,“临安”应当具有除地名之外的政治寓意。然而,我们仍然可以尝试利用某些材料,从正面稍窥“临安”的政治寓意。前文已引用建炎三年三月高宗的诏令:“昨金人逼近,暂至钱塘……钱塘非可久留,便当移驻江宁府,经理中原之事”。这份诏令反映的虽是苗、刘和那些反对高宗驻跸杭州的大臣之心声,但高宗在平叛后也果真立刻撤离杭州,移跸江宁。然而,七月前后,金兵再次进攻,楼炤进言:“‘今日之计,当思古人量力之言,察兵家知己之计。力可以保淮南,则以淮南为屏蔽,权都建康,渐图恢复。力未可以保淮南,则因长江为险阻,权都吴会,以养国力。’于是移跸临安”。显然高宗随即采纳了楼炤的进言。可见,当时的无论哪一派政治力量,都愿意把高宗的驻跸杭州理解为一种临时性的做法。这“暂至”、“权都”二词尤其值得注意,因为就在楼炤发出“权都”言论后,高宗便升杭州为“临安”府。关于楼炤进言的时间,《宋史•楼炤传》仅作了“帝在建康”的说明。但此事显然应在“七月,升杭州为临安府,准备移跸迁都”之前。而“上至临安府”却已到了十月。可见楼炤进言的直接效果应是“于是升杭州为临安府”,其进一步的效果才是“于是移跸临安”。“暂至”、“权都”二词与“临安”一词,特别是“暂”、“权”两字与“临”字,其中所表达的忍辱、权变、不甘之意,可谓若合符节。其实,高宗甫一即位便下诏:“祖宗都汴,垂二百年······顾瞻宫室,何以为怀?是用权时之宜,法古巡狩,驻跸近甸,号召军马。朕将亲督六师······归宅故都。”已将他的基本政纲讲的十分清楚。既然他高调宣扬了眷念汴京的情怀、收复故都的决心,那么他日后的驻跸杭州当然也就只能被称为“暂至”、“权都”与“临安”;驻跸于汴京的“近甸”都已被称为“权时之宜”,则日后的驻跸杭州就更只能被称为“权都”(与驻跸汴京、近甸相比,驻跸建康自然也是“权都”,只是“权”的程度较吴会为轻)、“临安”;驻跸近甸都已算是“巡狩”,则高宗及南宋诸帝自然也就只能将临安呼为“行在”而非都城了。因此,“临安”所指向的,也应是暂居杭州、终将复国复都的政治寓意。只是高宗与主和派的心态是极其微妙的:他们口称“临安”,其实是永安、苟安;口称“归宅故都”,其实是“直把杭州作汴州”;口称绍兴八年的最终定都临安是“非厌霜露之苦而图宫室之安”,其实却真是“厌霜露之苦而图宫室之安”。最后,值得注意的是,天子因避战祸而“临安”于临安,最终却成就帝业,古有先例。南朝梁末年,“侯景之乱,乡人多依山湖寇抄,世祖独保家无所犯。时乱日甚,乃避地临安”,而由“侯景之乱,(陈文帝)避地临安县郭文举旧宅。及(陈)武帝举兵南下,景遣吴兴大守信都遵收(陈文)帝及衡阳献王。”陈文帝所避居的即吴兴郡临安县,正是后世的杭州临安县。当然,陈文帝在“临安”之后,最终与陈武帝一同开创了陈朝的帝业。不过,高宗的“临安”有否效法陈文帝的意义,现有史料还无以为证。

四、“临安”得名于已有地名与政治寓意的结合至此可看出,认为“临安”是杭州的已有县名,与认为“临安”有指向复国复都的寓意,都有一定道理。比较合理的解释应当是:在杭州当时下辖的诸县中,恰有“临安”这个县名具有巧合性的字面含义,可以彰显出高宗所希望表达的特定政治意义。所以说,“临安”府名是当地已有地名与特定政治寓意的结合。这一观点至少可以有两点旁证。1.前文已提到,咸淳元年宋廷升温州为瑞安府,但很难找到瑞安县在温州所具有的特殊地位。据《宋史•地理志》,温州升府的原因是“度宗潜邸”;然而度宗在登基前所任的乃是“永嘉郡王”,并且永嘉县历史悠久,更是温州的治所,而温州又向来被称为“永嘉郡”。反观瑞安,唐时尚无此县,至宋方置其等级又仅为“紧”。因此倘若温州是因“度宗潜邸”而升府,则升为“永嘉府”似更合理。在《宋史》的另一处,对于温州之升为瑞安府的时间有另一种说法,“(端宗)改元景炎······改福州为福安府,温州为瑞安府”。此时虽是南宋将亡之际,宋廷却希望透过端宗的改元、册后、封王、升府、郊祀、大赦及大封诸臣等众多带有吉庆性质的举措,来彰显一种新帝即位的祥瑞气氛。而温州的“瑞安”县名正吻合于这种祥瑞气氛的要求。所以、温州之升为“瑞安”府,很可能正是因为宋廷选中了“瑞安”在字面上所具备的祥瑞之意。“瑞安”也可说是已有地名与当时宋廷所希望表达的政治寓意的结合,而这种做法或可说是对高宗“临安”故事的效仿。2.历史上,一个新王朝在建都时,选择首都所辖的某一小地名作为新都之名,并期望透过这一原有小地名的字面含义来表达一种新的政治寓意,早有先例:“汉高帝自栋阳徙都长安。长安也者,因其县有长安乡而取之以名也”。正如前人认为的那样:“刘邦定都关中,建筑新城立名‘长安’,意即‘长治久安’”。目前尚无学者从史料的角度找到“长安”城与“长治久安”之间的联系,也可说“长治久安”的寓意并无史料出处。然而,许多研究长安学的学者都以“长治久安”之寓意来解释“长安”之名。显然,长安之得名,是“长安乡”之名与“长治久安”之寓意的结合。这样的推论,也并非是笔者的一家之言,而是不少学者的共识。正如有学者所指出的:“西汉建都······把原来的‘长安’乡之名移植过来作为都名,这也正符合刘邦要‘长治久安’的意愿”。后世宋高宗的类似做法,与汉高帝有着异的同工之妙。感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|