| 注:本文发表于《宋代文化研究》第二十八辑(线装书局2022年1月),此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢石勖言老师授权发布!

《夢粱錄》製作方式考辨:兼議作者及年代問題 石勖言

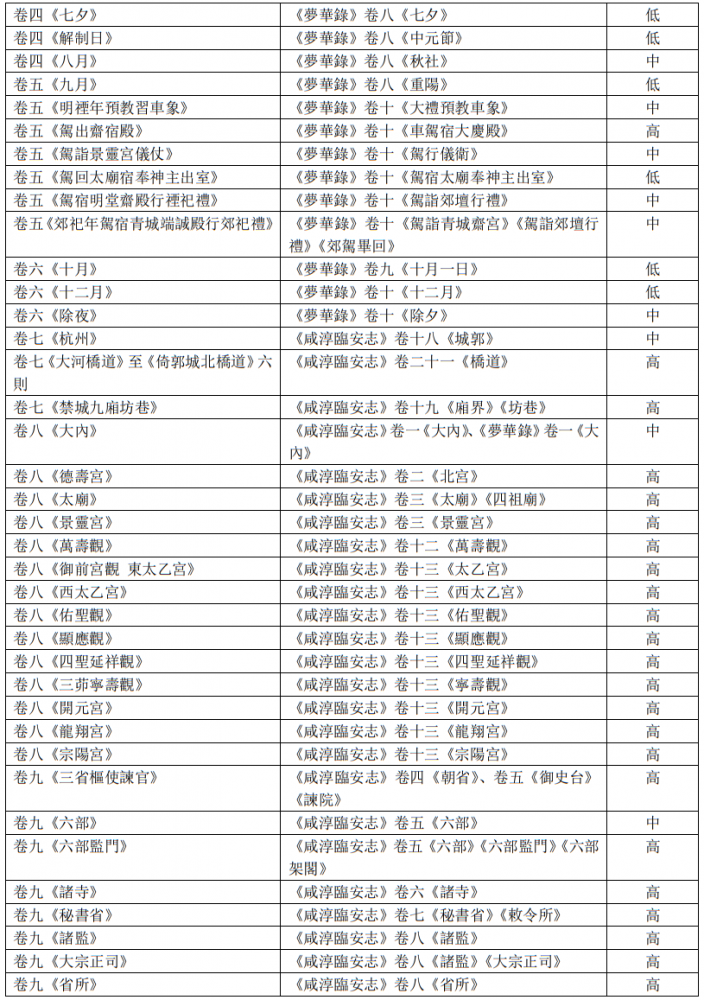

【摘要】《夢粱錄》一書乃元人吳自牧由《東京夢華錄》、《咸淳臨安志》、《都城紀勝》等書纂抄而成,並在編輯過程中進行了細緻的改寫。其改寫操作包括擴充、調整、節略、移位、組合等方式。編者在雜纂基礎上額外進行的這些工作,在宋元時代坊刻作品中具有獨特性。從其文獻形態可以推測,吳自牧是一名宋元之際下層文人,文學水平不高,《夢粱錄》很可能是元代初年的書坊作品,並且在流傳過程中產生了大量訛文,作爲史料利用須謹慎考辨。【關鍵詞】夢粱錄 吳自牧 夢華錄 咸淳臨安志 都城紀勝 吳自牧《夢粱錄》是關於南宋臨安地理、風俗的名著。此書文本形態相當奇特,學者業已指出,書中大量內容源於《東京夢華錄》《咸淳臨安志》《都城紀勝》三部南宋典籍[1]。但特別的是,《夢粱錄》並非像許多雜纂類書籍一樣,僅僅簡單地照抄材料、分類編排,而是貫徹了非常仔細的幾乎是逐句的改寫與剪裁,沒有一則與原文全同,具有一定迷惑性,呈現出各種性質文本相互羼雜的形態。學界對於本書史源已做過若干考察,在此基礎上,本文將嘗試從編纂視角進行探討,借此解讀十三、四世紀間江南書坊的一種特殊生產方式。同時由於《夢粱錄》是一部常被徵引的典籍,引者常因不明其文本淵源而犯年代錯置之誤,故對其文獻性質的徹底釐清也實有必要。 一、《夢粱錄》改寫史料的方式 首先,參考前人研究並覆按今本《夢粱錄》,本文檢出能夠找到確定史源的條目共計121則,列如下表。其中的“襲用程度”,指襲用部分在《夢粱錄》該篇目中所占比例,只有少量文句襲用的爲低,約占一半篇幅的爲中,超過一半爲高。

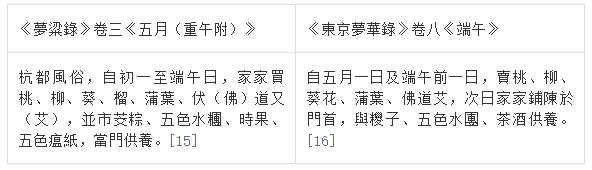

《夢粱錄》體例可分爲前後兩段,卷一至六大概按照時令類書籍體例編排,主要以《夢華錄》爲藍本;卷七以下按照地志類書籍體例編排,主要以《咸淳臨安志》爲構架,添以《都城紀勝》等材料。從“襲用程度”看,前半部對《夢華錄》的襲用多爲中、低層次,可證編者當時能夠利用的材料遠不止於《夢華錄》,而後半部對《臨安志》的襲用程度極高,說明編者利用到的方誌類素材較爲有限。《夢粱錄》編者在襲用《東京夢華錄》等三書的文句時,總會對其加以一定的變形。這是此書最爲獨特的文獻特徵。對比以上諸條及其史源,我們可歸納出編者進行改寫的方式,大體分爲五類:擴充、調整、節略、移位及組合,諸類下又包含不同的情形,以下分別舉例說明。(一)擴充 《夢粱錄》各條文本相較於上表列出的史源,多有增益,這些增益有的具有史料價值,有的則是無關緊要的虛辭。例如:

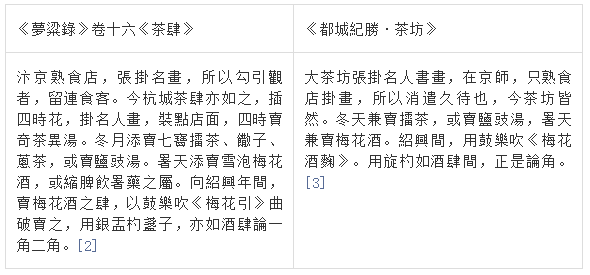

與史源相比,《夢粱錄》本條更長,其中如“饊子、蔥茶”、“縮脾飲暑藥之屬”是編者新添的內容,這些內容可能來源於某些已佚書籍,也不排除是編者自己的創作。但另一些文字則是無義的虛語,如原文“所以消遣久待也”一句,被增飾爲“所以勾引觀者,留連食客”,沒有產生新的意思,卻擴充了篇幅。“插四時花,掛名人畫,裝點店面”一句,也僅僅是原文“張掛名人書畫”的重複表述,並未向讀者提供新的史料。 有一類特殊的擴充是增入按語與詩讚。卷五祭祀諸條中有若干按語,以及一些沒有署名的粗拙詩句,與正文頗不協調。例如《駕宿明堂齋殿行禋祀禮》之片段:凡大祀,差太祝一員,進摶黍及肺,祭奠玉冊。得其“玉冊文章禮極恭,爲民祈福籲蒼穹”。“憑誰設玉詣祠壇,帝敕清朝小府官。蒼璧黃琮仍瓚爵,靈光下燭寶光寒。”鑊水者,按《周禮·小司寇》:“凡禋祀五帝實鑊水。”令差從官一員奉禮,“滿傾鑊水潔而清,耗試隨時更沃增。腥熟視來無失節,饌成猶自氣蒸騰。光祿牽牲有舊章,詣廚更複屬丞郎。各供乃職知嚴恪,芳薦豐陳鼎俎香。”薦牲官,“繭栗犧牲總用騂,近壇視宰尚聞聲。須臾玉俎供肥腯,主上躬臨奏薦牲。妙選甘泉侍從臣,列祠太乙九宮神。高禋上錫垂靈貺,同衛宸旒奏帝真。”乃分祀九宮貴神於東青門外祠壇也。“分祀農師重至諴,有司設壝勢岩岩。報崇人主親禋日,不比春祈詠《載芟》。”[4]此段引號內的是詩句,標下劃線的是按語,整段行文頗爲破碎。梅原郁先生猜想這些詩句有可能是參與儀式的有關人員用以記憶儀典程序的口訣[5],不過此說尚欠確鑿的證據。有一些詩句的擺放顯然割裂了正文,倘若它們是由祭祀的參與者記錄的,那麼應該更有條理才對。或許更合理的解釋是,這些詩句、按語是當時人對於典禮的歌詠。元初筆記《武林舊事》與《隨隱漫錄》裏也有若干記載南宋朝廷禮儀的條目,在敘述節次的過程中,也不斷地插入時人歌詩[6],與此頗類。《夢粱錄》的編者在移錄原始文獻時,可能也將一些詩句和注釋語抄錄了下來,但在抄錄或流傳過程中發生了竄亂。無史料價值的擴充,還包括一些理順文氣的操作。許多條目前都有一些找不到來源的導語式的文句,例如卷十一《井泉》一條,全本《咸淳臨安志》,惟開頭“杭城內外民物阜蕃,列朝帥臣常命工開撩井泉,以濟邦民之汲,庶無枯涸之憂”[7]一段爲《咸淳志》所無。細繹此類導語,可以發現它們一般信息量很小,僅僅起到修飾、理順文氣的作用。此外,書中有一些獨立而短小的條目,置於內容相關的若干條目之前,也起著引語作用,例如卷七《杭州》(自此條下開始敘述杭城)、卷十八《民俗》(自此條下開始敘述民生事項)等。還有一些過渡語,位於一條之首,起承上啟下的作用。此類文字在前六卷關於歲時的條目中較多。如卷五《九月》的首句“日月梭飛,轉盼重九”之類[8]。此類過渡句的存在,說明在成書之前有人進行過統稿的工作,把全書條目組織成章,形成連貫的修辭。是以《夢粱錄》一書雖然出自雜抄,卻擁有非常清晰的篇目結構。縱觀全書,此類隨文改寫是最爲普遍的形式,幾乎在每一條中都能發現。編者的這種習慣性動作,有時似乎只是爲了“換一種說法”而未必有什麼理由。例如《咸淳志》“景靈宮”一則曾引用李心傳《建炎以來朝野雜記》的原文:“五饗以宗室諸王,朔祭以太常卿行事。景靈宮以奉塑像,歲四孟饗,上親行之。帝后大忌,則宰相率百官行香……”[9];《夢粱錄》卷八的相應條目也予以轉引,但在“按《朝野雜記》”幾字之下卻並非李書原文,而是改寫爲:“其五饗,命宗室諸王奉禮,朔祭以太常卿行事。景靈宮以奉塐像,歲行四孟饗,主上親祀之。帝后大忌,宰臣率文武官僚行香。[10]文字亦有更動,等於將直引改爲了轉述。(二)調整 此類包括兩種情形,其一是將列表改爲散文。《咸淳臨安志》因方志體裁的緣故,有許多以列表形式呈現的內容,《夢粱錄》則一律改爲散文體。例如:

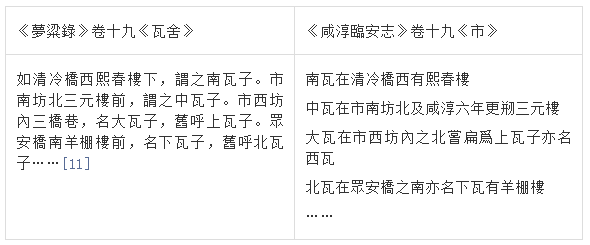

可見《夢粱錄》本條所包含的信息基本都被《咸淳志》所覆蓋,編者僅僅是改換了敘述方式。其二是調整敘述次序。《夢粱錄》常隨意變換原有文句位置,甚至完全打亂原敘述,以新的視角排列原文,最典型的是對於杭州城內建築的介紹。如《咸淳臨安志》卷二一《橋道·府城·西河》敘述西河橋樑的次序如下: 普濟橋 施家橋 侍郎橋 三橋府衙前橋 流福橋 樓店務橋 戒子橋 定安橋淩家橋 德壽橋 普安橋 渡子橋 永安橋 如意橋 台官衙後橋 太常寺後小橋惠遷橋 湧金橋 鑷子井橋 永安橋 石橋 紅蓮花橋 白蓮花橋軍將橋 曲阜橋 施水坊橋 井亭橋 洪福橋 鞔鼓橋 馬家橋八字橋 石灰橋 結縛橋 下瓦後橋 眾安橋清湖橋 黑橋 左藏庫橋 安濟橋 丁家橋 長生老人橋 錢塘縣橋 真珠河橋紀家橋 車橋 青龍橋 長壽橋 新莊橋 車馬門橋 師姑橋 中正橋 釣橋而《夢粱錄》卷七《西河橋道》一條中,不僅把以上列表全改爲散文體敘述,並且重新排列了各橋次序,新次序爲:眾安橋 眾樂橋 下瓦子橋 結縛橋 石灰橋 八字橋 馬家橋 鞔鼓橋 洪橋 井亭橋 施水坊橋 曲阜橋 軍將橋 三橋子 惠遷橋 侍郎橋 施家橋 普濟橋 清湖橋 黑橋 左藏庫橋 安濟橋 安福橋 丁家橋 長生老人橋 錢塘縣橋 真珠河橋 紀家橋 車橋 青龍橋 長壽橋 新莊橋 車馬橋 師姑橋 中正橋 釣橋[12] 以若干座橋爲一組,編者調整了組間的順序。其中從眾安橋到軍將橋一段,更採用了與《咸淳志》顛倒的順序。可見編者有自己的視角和主張,並非亦步亦趨地追隨《咸淳志》。 (三)節略 此類包括三種情形。其一是在條目內部,有意省落部分文句。例如:

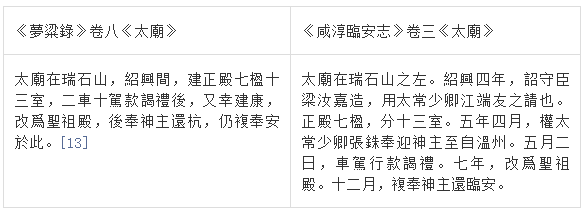

編者將具體的歷史事件省略,只保留了關於建築的最核心的文字。 其二是直接刪減部分條目。例如《咸淳臨安志》中有的門類條目繁多,《夢粱錄》只擇取其重要者登載,尤其是有意略去了城外諸縣的信息。如《咸淳志》的《山》《巖》《溪》《潭》《澗》《浦》六門,記載了臨安府下屬九縣的山水名勝。而《夢粱錄》將其改寫爲《諸山巖》《嶺》《溪潭澗浦》三條時,只移錄了其中仁和、錢塘兩附郭縣的內容,其他屬縣的內容盡皆刊落。其三可稱爲“隱括數目”,即《夢粱錄》有時會用統計數字代替原方志中過多的條目,這是比直接刪減更爲巧妙的辦法。如《咸淳志》的《寺院》一門,依次表列了杭州各大僧寺,逐一詳細介紹。而《夢粱錄》的《城內外寺院》一條卻將各寺的名稱和介紹都刪去,只留下一段概述:城內寺院,如自七寶山開寶仁王寺以下,大小寺院五十有七。倚郭尼寺,自妙淨福全慈光地藏寺以下三十有一。又赤縣大小梵宮,自景德靈隱禪寺、三天竺、演福上下、圓覺、淨慈、光孝、報恩禪寺以下,寺院凡三百八十有五。更七縣寺院,自余杭縣徑山能仁禪寺以下,一百八十有五。都城內外庵舍,自保寧庵之次,共一十有三。諸錄官下僧庵,及白衣社會道場奉佛不可勝紀。[14] 文中的“三十有一”、“三百八十有五”、“一百八十有五”、“一十有三”各項數字,並不見於《咸淳志》,而是編者對《咸淳志》資料進行統計而得到的。 (四)移位 所謂“移位”,是指編者將原書中敘寫甲事的文字挪用到乙事上,最典型的是前六卷中對《東京夢華錄》的改寫。《夢華錄》寫的是北宋汴梁城,而《夢粱錄》將其中的許多文字原封不動地拿來指陳南宋臨安。前文所舉《分茶酒店》已是一例,茲再舉一例:

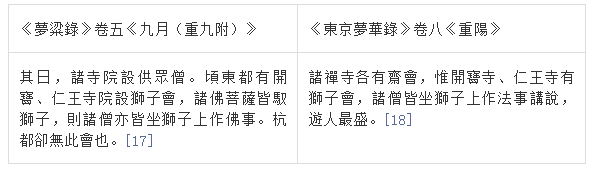

這些條目給後世造成了不小的迷惑,仿佛北宋與南宋、汴梁與臨安的風俗基本相同。但在某些條目中,編者遇到無法彌縫的問題,也不得不如實地交代,例如:

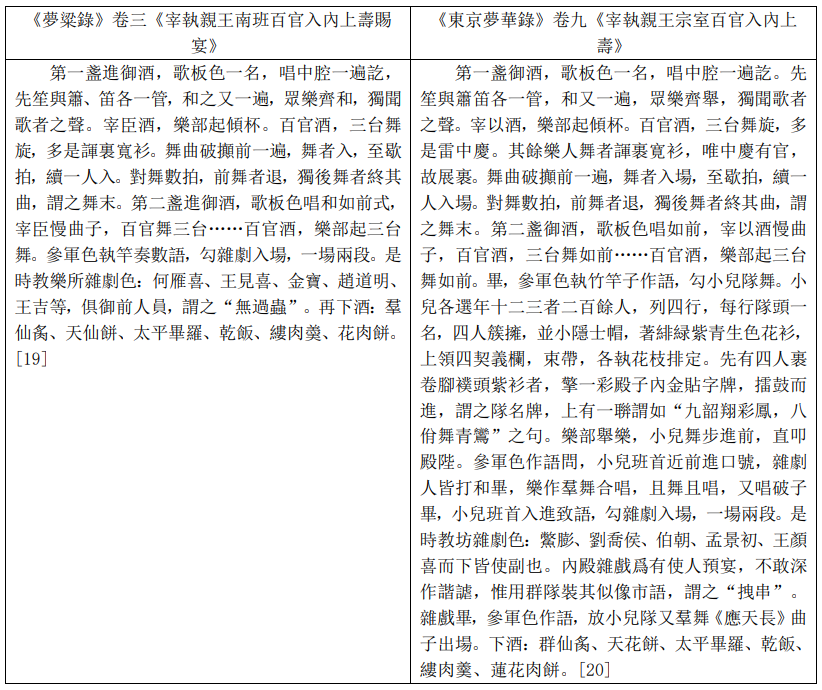

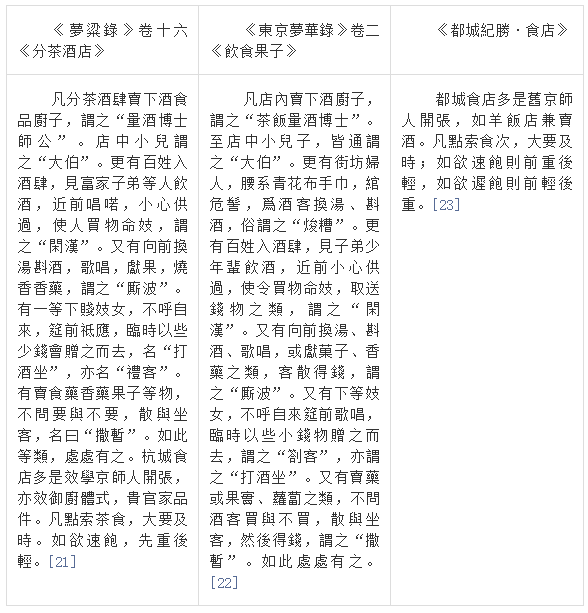

杭州沒有開寶、仁王寺,所以編者只好以“卻無此會”敷衍過去。比風俗類條目更可疑的是關於朝廷禮儀的條目。《夢粱錄》卷三用很大篇幅敘述了謝太后聖節的慶典,大量文字脫胎于《夢華錄》中所記宋徽宗天寧節壽宴;卷五有十條記述了南宋的明堂、郊祀禮,也與《夢華錄》卷十的郊禮記載頗爲相合。例如: 上表中加橫線者是關於宋代雜劇演員的記述,《夢粱錄》刪除了北宋人名,替換上南宋人名。小兒隊舞一節也被刪除,也許因爲這是南宋沒有的。除此以外,南宋謝太后壽筵的排場,從程序到菜色,與宋徽宗幾乎完全相同。很難說這符合歷史事實。 (五)組合 組合,即將不同的文獻拼接到一條之中。如上文所述,編者常隨處增補原文所無的內容,這必然要有多種史源作爲支撐。大部分新增信息由於編者所據文獻的散佚,成爲了《夢粱錄》的獨家史料。能夠追溯的,則例如《夢粱錄》卷十六《分茶酒店》一條,即拼接了來自《東京夢華錄》與《都城紀勝》的兩段材料:

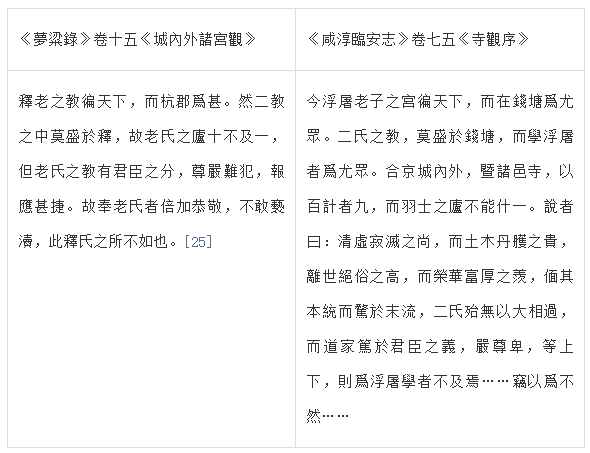

編者將兩部書的文本綴合到一起,做了必要的文字更動,卻全然不顧兩則材料所描述的並非同一城市。此外,本條後文還列舉了一系列的食物名稱,多達386種,這必然也有相應的史料爲本,是以本條總共整合了至少三種不同的史源。除《夢華錄》《都城紀勝》《咸淳臨安志》三書外,《夢粱錄》還有許多內容史源無考,但似乎不宜就此斷定爲編者的原創。元代流傳的關於杭州的書籍,今知名目者尚有《西湖紀逸》《錢塘勝跡記》《行都紀事》《續行都紀事》《南柯錄》等,皆有可能爲編者所剽剟。另外,本書所獨有的資料,在某些主題上尤爲豐富,如科舉、舟船、市場、食品等,也應有相應的底本存在。例如,卷十六中羅列的食品名目,或許淵源於某種譜錄類文獻;又如卷十八《物產》條,在《咸淳志》基礎上增補了很多詩歌,僅“花之品”下就增有牡丹詩五首、梅花詩十一首、紅梅詩兩首、臘梅詩兩首、酴釄詩一首、荷花詩兩首、紫薇詩一首、桂花詩三首、木芙蓉詩一首,這些同題的詩歌很可能抄自某種類書或總集。因此可以說《夢粱錄》書內大部分條目皆由“組合”的手段製成。 以上分述了《夢粱錄》的編者採用的五類製作手法。值得注意的是,這些增刪變換有時還損害、歪曲了史源原意。有的失誤是因爲過度簡化,如《咸淳臨安志》卷一三《四聖延祥觀》云:“即今地建觀,凡古佛刹如寶勝、報恩、智果、廣化之在此山者皆它徙”;而《夢粱錄》卷八《四聖延祥觀》將整句改爲:“遂于孤山古刹徙之爲觀。”[24]變得文句不通。有時,則在增刪之間出現原文沒有的意義,例如:

原文先揚後抑,先引“說者”讚美老氏之語,而從“竊以爲不然”句以下話鋒轉向,提出了反駁的觀點。《夢粱錄》卻刊落了下文對於老氏的不利之語,僅存前半,又添上“報應甚捷”“倍加恭敬”等虛話,將原文的意思完全顛倒,變成了揄揚道教之辭。

二、由製作方式重審作者及成書年代問題 輾轉傳抄、彙編舊聞,是中國古籍的常見生產方式,然而《夢粱錄》的獨特性在於,它在普通的抄纂之外,額外進行了相當複雜的改寫工作。這樣反常的做法,無疑會增加書籍的製作成本,對於書坊而言是不合算的。在同時代流傳至今的書籍中,《夢粱錄》幾乎是孤例,因此也很難確切解釋編者如此行爲的用意何在。我們只能推測,其首要的目的,或許是爲了使此書成爲一部“完整的”著作。本書完全模仿《夢華錄》,從題名上就已體現。但《夢華錄》乃孟元老記其親歷親見之事,而《夢粱錄》的編者只能綴合史料,彌縫成文,也許說明他本人對南宋臨安缺乏第一手材料。其從頭到尾逐句的改寫,可以看作對於全書統一性的努力。 分析了本書的製作方式,我們對歷來爭論不已的《夢粱錄》的作者及年代問題也可有更進一步的討論。《夢粱錄》的作者,或曰編者,一般認爲是吳自牧,也有如《西湖遊覽志餘》《居易錄》等文獻記載爲“無名氏”[26]。吳自牧的身份,除了是錢塘人以外,別無可考。八十年代官桂銓先生曾提出吳自牧是唐人吳少微後裔,祖籍新安[27],但這一觀點已爲李雄飛先生所駁正[28]。因此“吳自牧”這個名字對於讀者而言,與“無名氏”其實無甚差別。鑒於本書文獻來源的複雜,我們能夠確知的屬吳自牧的文字只有全書總序: 昔人臥一炊頃,而平生事業敭歷皆徧,及覺則依然故吾,始知其爲夢也,因謂之黃粱夢。矧時異事殊,城池苑囿之富,風俗人物之盛,焉保其常如疇昔哉。緬懷往事,殆猶夢也,名曰《夢粱錄》云。脫有遺闕,識者幸改正之,毋哂。甲戌歲中秋日,錢塘吳自牧書。[29] 然而這段序文其實也脫胎於《夢華錄》,按孟元老《夢華錄序》云: 古人有夢游華胥之國,其樂無涯者。僕今追念,回首悵然,豈非華胥之夢覺哉!目之曰《夢華錄》。[30] 又《夢華錄》全書最後一條《除夕》之末尾,有這樣一段結語: 凡大禮與禁中節次,但嘗見習按,又不知果爲如何,不無脫略,或改而正之,則幸甚。[31] 兩相對照,可知吳序與《夢華錄》一首一尾兩段的詞氣宛然同轍,很可能是由之改寫而來。因此,整部《夢粱錄》的原創性可謂極低。

吳自牧生平事蹟既無考,今人只能從書籍形態推測其身份。此書具有典型坊本特徵,執筆者的文學程度應當不高。《四庫總目》徑稱其“拙于文采,俚詞俗字,展笈紛如”[32]。特別顯出文筆的粗拙的,無過於書中那些沒有底本依託、缺乏實質內容的虛語,尤其是寫景抒情的段落,如《中秋》一條寫道:“八月十五中秋節,此日三秋恰半,故謂之中秋。此夜月色倍明于常時,又謂之月夕。此際金風薦爽,玉露生涼,丹桂香飄,銀蟾光滿。王孫公子,富家巨室,莫不登危樓,臨軒玩月。”[33]簡直如同說書的套話。另一方面,不僅是寫作能力,編者的閱讀能力也令人懷疑,梅原先生曾舉出書中一些離譜的錯誤,譬如大段地抄錯人名等。這樣的例子在書中實不罕見,有的地方顯然不能歸咎於傳抄,而必定是編者本身就誤讀了原文。例如《咸淳臨安志》卷二一《橋道·府城·城北右廂》有“歸隱橋,在龍井,東坡易爲‘過溪橋’”一條,《夢粱錄》卷七《倚郭城北橋道》改寫爲:“龍井路口曰歸隱橋,蓋東坡欲易於過溪,建此橋也”[34]。又如《咸淳臨安志》中多次出現的“御書”一詞,《夢粱錄》往往改爲“宸翰”,卷八《西太乙宮》內有一句云:“孝廟宸翰其詩,石刻於亭下”[35],語句不通,檢《咸淳志》,則知原文爲“孝宗皇帝御書軾詩刻石亭上”。此類錯誤,都可謂荒謬絕倫。其實,本書的製作方式本身或許就已表明,編者的文化程度不足以使其自由獨立地進行書寫,故不得不亦步亦趨地摹仿前人文章。因此,吳自牧很可能是一名粗通文字、爲書坊工作的下層文人。 《夢粱錄》的成書年代存在較多爭議。其斷代依據主要是吳自牧序中所署“甲戌歲中秋日”,甲戌歲爲咸淳十年(1274),其時南宋尚未滅亡,而吳自牧序卻表現出緬懷往昔的感傷情調,因此《四庫全書總目》認爲“甲戌”二字有訛誤[36]。此後,錢大昕與盧文弨等人進一步提出《夢粱錄》可能成書於元朝元統二年(1334),即咸淳十年後的下一個甲戌年。錢大昕云:“後題‘甲戌中秋日’,蓋順帝元統二年也。若前六十年,則爲宋咸淳十年,宋祚未亡,不當有滄桑之感矣。自牧事蹟無可考,但其人既目睹臨安繁華之盛,而書成於元順帝之初,則必隱遁而享高壽者矣。”[37]現代學者中,梅元郁、曾潔、周晟等贊同此說。而李裕民先生則反駁以上意見,堅持咸淳十年說,其理由一是《夢粱錄》中有“杭城今爲都會之地”“自今而往則歲潤月長”等明顯帶有宋朝人口氣的語言;其次,書中出現了咸淳十年八月六日確定的度宗廟號,同時書中《狀元表》止於咸淳七年,沒有記載咸淳十年九月廿六日產生的末科狀元王龍澤,而吳自牧落款的“甲戌中秋”恰好在這兩個時間點(8.6-9.26)之間,因而非常合理;所謂“夢粱”則可以解釋爲吳自牧在亡國前夕的預感[38]。李先生的考證相當精妙,被廣泛採信,幾成定論。 但是,這一考證並未妥善解決所有疑點。首先,“夢粱”這一書名本身便是對“夢華”的剿襲,而《夢華錄》是在南宋情境下對北宋開封的追憶,因此該題名已明確包含著緬懷前朝的意義。咸淳十年八月,元軍尚未渡江,若於此時公然題名“夢粱”,不啻成爲不祥的讖語,於情理頗爲不通。按《錢塘遺事》記載,德祐元年,“時自賈似道喪師後,至今十月餘,國事危急,將士離心,兵出屢衂。朝廷方理會科場、明堂等事,士大夫陳乞差遣,士人覬覦恩例,一籌不畫”[39],許多人尚不覺大難臨頭。作爲書坊編輯的大眾性書籍,若於此際出此危言,未免過於駭俗。其次,如史源表所示,《夢粱錄》的《狀元表》其實完全抄自《咸淳臨安志》卷六一的《國朝進士表》,《咸淳臨安志》編定於咸淳九年,故原表截止於咸淳七年,《夢粱錄》只是照搬原文,不能作爲斷代下限的依據。其三,書中的確有許多宋朝口氣的語言,但同時也多次出現“宋朝”等說法。如卷五曾引《宋朝會要》,不稱“國朝”,即是顯證[40];又如卷九《大宗正司》一條,《臨安志》原文有“自漢魏隋唐迄於我朝”一句,《夢粱錄》則改作“自漢魏隋唐迄于宋”[41];卷十二《西湖》一條,《臨安志》原文有“自唐至國朝號遊觀勝地”一句,《夢粱錄》改作“自古迄今號爲絕景”[42]。這些刻意的更動必然是元代以後所爲。 除了“甲戌中秋”一語外,黃裳先生《來燕榭書跋》著錄了其所藏的一種《夢粱錄》抄本,提供了另一條斷代的線索: 夢粱錄二十卷。舊鈔本。抄白,十行,二十字。首有甲戌歲中秋日錢塘吳自牧序,次目錄,後有“臨安府棚北大街睦親坊南陳解元書籍鋪刊行”兩行。鈔手頗工,惟“夢粱”俱作“夢梁”。[43] 如果這一刊記可信,那麼《夢粱錄》最初曾是書棚本,“臨安府”一語則是此書成于宋末的有力證據。但是,陳宅書籍鋪的主要活躍時段是在南宋嘉定至景定年間,即便認爲陳思是陳起之子,陳思的刻書活動最晚的記錄也只到咸淳三年爲止[44]。在存世書棚本中,未發現咸淳年間的刻本實物。如果《夢粱錄》是書棚本,那麼將會成爲陳宅書籍鋪年代最晚而唯一的刻書記錄。這則刊記在《夢粱錄》的其他抄本、刻本上都不存在,其真偽目前難以斷定。根據孤證不立原則,暫且只能採取存疑態度。 在各種意見中,元統二年說的文獻佐證顯得較爲薄弱。並且,《夢粱錄》很可能沒有利用任何元代史料。全書雖然有許多史源不明的部分,但就可追溯的部分看,利用的典籍僅三種。編者大段照抄以至於犧牲歷史真實性的作法,說明其能夠使用的材料較爲有限。他對於皇宮內廷的禮儀諸事不甚明瞭,只能通過《夢華錄》等材料進行改寫。南宋趙師俠曾批評《夢華錄》的記載“其間事關宮禁典禮,得之傳聞者,不無謬誤”[45],那麼經過再度轉抄、移位改寫的《夢粱錄》之真實性則更加可疑。其實,南宋禮書在元代尚存。延祐年間成書、泰定元年在杭州刊刻的《文獻通考》,就載有宋太常寺修定的《郊祀大禮儀注》《明堂大禮儀注》等[46];袁桷在《修遼金宋史搜訪遺書條列事狀》中也曾爲史館開列宋代禮樂書籍若干種[47];《夢粱錄》對此皆未加利用,說明編者既未看到《文獻通考》,也未看到那些原始文獻。其次,周密的《武林舊事》成書于元初至元年間,《夢粱錄》與之題材相近,但卻完全沒有引用該書[48]。《夢粱錄》亦沒有出現任何有關元代杭州的記錄,而《武林舊事》已然提及了少量元代內容,若《夢粱錄》編成於元代中後期,反而毫無本朝史事的痕跡,未免太不自然。因此,四庫館臣所提出的“甲戌”二字有誤的說法庶幾更值得考慮。蓋此書一直以抄本流傳,直到嘉慶年間才被刻入《學津討原》與《知不足齋叢書》。今通行本中,訛脫衍倒之處滿眼皆是[49],因此干支有誤的可能性並不小。當然,“甲戌”二字之音形皆非易混淆者,所以究竟何以致誤,尚值得進一步考察,目前難以遽下定論。 綜上所述,《夢粱錄》的成書年代大致可以圈定在元代初年。這是一部由書坊炮製的作品,體例模仿《夢華錄》與《咸淳臨安志》,兼有歲時記、地方誌兩種性質。此書抄纂各種史料,對史源的改寫工作十分細密,是宋元間書籍生產方式的一個獨特的微觀樣本。從文獻的原始性、真實性標準衡量,它的價值理應受到質疑。但書中大量史源無法追溯的內容,實際上保存了不少亡佚典籍,仍包含著豐富的歷史信息,具有不可替代的史料價值。同時,此書在改編過程中一定程度上篡改了史料,並且由於長期傳抄錯誤甚多,因此在利用時需清楚地認識到它的二次文獻性質,加以謹慎考辨。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |