| 杜正贞 浙江大学历史系教授 中国历史研究院 “朱鸿林工作室” 特聘研究员 本文载于《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 2 期,引用 / 转发等请据原文并注明出处。 参考注释请参见原文。 宋代以来东南寺院的 结界实践和僧俗认知 摘 要: 佛教中的“结界”一词有多重含义,各派的结界做法亦有差异。唐代以前,东南佛寺的结界记录较少。道宣解释并发展了《四分律》中以秉法为目的的结界规范。北宋南山律师择梧、允堪、元照等在东南寺院多有实践。南宋之后,律宗沉寂,在僧俗认知中寺院结界的含义和做法都发生了变化。一方面结界的做法受到密宗的影响,另一方面“结界元始本欲秉法”的意义被淡化了,士大夫甚至将寺院大界相理解为具有产权分界意义的“界至”。律宗结界在东南地区被传播、实践和变化的历史,既反映了佛教各派间的相互影响,更反映了佛教严明戒律和世俗明确产权这两种不同趋势的相遇和互动。 关键词: 结界;寺院;南山律宗;界至 阅读导引 一、佛教律宗的 “结界” 二、北宋东南佛寺的结界实践 三、元明时期结界仪式的变化 四、结界与经界 五、“界”的含义与僧俗认知 六、结 语 佛教中的“结界”,丁福保编纂的《佛学大辞典》定义为:“建伽蓝或作戒坛行一种之作法,而定其区域境界。”《中华佛教百科全书》“结界”条分别各派结界的基本意思,称律宗结界是“僧尼为使其戒行无缺失而区划一定的区域”,密教结界是“于修法时,为使魔障不入,所划定的区域。”此外,“结界”一词还用于指“伽蓝的区域”“禅宗所区划的,作为修行道场的一定区域”“特指禁止女性、鱼、肉等进入之处”等。可见,当代佛教对“结界”一词并存有多重理解,但是关于这些含义出现的历史过程,以及结界实践在中国的发展演变,却几乎没有专门的研究。本文尝试梳理东南地区佛寺结界的相关记载,说明唐宋以来结界的含义和做法都经过了转化。将“结界”中的一种,即围绕寺院所结的“大界相”作为“伽蓝的区域”,并指其具有标示、确立寺院界至的意义,这种理解虽然在北宋就已渐露端倪,但却并非律宗结界的原始含义。元明以后,律宗影响力减弱,结界的做法发生变化,僧俗大都强调“大界相”为寺院界址的意义,而淡忘其原为实现“同一住处、同一说戒”的戒律而定的历史。对这个过程的梳理,使得宋代以来东南佛寺的结界实践,不仅成为了讨论佛教的中国化、佛教和世俗互动的有趣案例,也是土地确权历史的一个侧面。 一、佛教律宗的“结界” “结界”是律宗非常重要的一种规范和仪式。释昭慧曾经在《论毗尼中的场域(界)规范——以法藏部“摄僧界”为主》一文中,系统论述过《四分律》中“界”的意涵和种类。根据“戒和同行”的毗尼精神,理论上“四方僧伽”都要同依佛陀的教诲,共住同学,但这在实际的操作中是无法实行的,所以就必须划定场域(界)。“僧伽就以‘结界’(制定场域、范围)的方式,要求场域(界)内的现前僧众恪遵戒律、行使权利、履行义务。”平川彰也认为,在僧团生活中,“结界”非常重要,它成为“和合僧”成立的根据。他们都着重辨析了依据《四分律》结界的做法、意义,却并没有关注“结界”在传入中国后实践的历史过程及其变化。 汉魏时期,佛教初传入中国,戒律没有系统译介,被称为中国佛教的“阙律时代”。东晋法显译出的《摩诃僧祇律》,其中即包含了对诸界的论说。“界”构成僧伽能够遵从戒律规范进行各种活动的场域,其范围大小有的是在律中规定的,有的则需要行结界法,进行标识,如羯磨界。羯磨界为布萨集众而作。《摩诃僧祇律》在多处说到“不羯磨地者,不得作僧事”。在《四分律删繁补缺行事钞》(简称《行事钞》)、《四分律删补随机羯磨疏》(简称《羯磨疏》)中都引用此条,强调结界是行羯磨的前提。同时,结界本身也是通过羯磨而达成的(且此一羯磨要求现前僧全部到齐,不得请假)。结界可以说是最基础的羯磨。 虽然《十诵律》《五分律》《四分律》等诸律中对“结界”的重要性和仪式都有较为系统的论述,但关于中国最早的结界法实践于何时,并没有确切的记载。《宋高僧传》中记元和(806—820)中阆州龙兴寺结界,佛教界曾就结界法展开过一场大争论,衡岳寺昙清律师获胜,他关于结界的观点绘制成图,广为流传。唐代寺院结界的记文所见很少。晚清金石学家叶昌炽、缪荃孙都曾提及一块唐永泰二年(766)的丰乐寺碑,叶昌炽《语石》和《缘督庐日记》记为《丰乐寺大界相碑》,录文有“从此住处大院墙东南内起,仍还至大院墙东南内角止”,年月之下云“结此寺大界”,末一行云“其日结此寺遍为蓝净”。另外,南宋林希逸《重建昆山县广孝寺记》和元代柳贯《上福龙山古迹记》曾记录他们所见的两块唐代结界碑,前者刻于会昌元年(841),后者刻于会昌壬戌(842)。据《上福龙山古迹记》:“相传(甘露)寺之始建在穹岩窈谷间,固蚖蛇之营窟而魑魅之橹巢也,自汤之居者,初厌苦之,后用持咒结界法,对树三碑门内,四面刻佛说大悲心大佛顶尊胜如意陀罗尼其上,籍是神功,而魑魅蚖蛇之迹绝矣。”

温州苍南县龙港镇孙店村涌泉寺大界相碑 来源于网络锦绣龙港,美丽“孙店” (文/余作栋) (sohu.com) 《丰乐寺大界相碑》和《上福龙山古迹记》中所记的两种结界,其做法和内涵都很不相同。前者是前述律宗结界中的“大界”,是“摄僧界”中“作法界”下的一类。但甘露寺的结界是密宗的做法。密宗结界,如《陀罗尼集经》中所录各种“结四方界法咒”,以驰散恶鬼为目的,与律宗结界有根本的不同。密宗在唐末受到很大打击,在东南地区的影响较小,宋代东南佛寺的结界实践中起主要作用的还是律宗,尤其与南山律师的推动有关。 唐代道宣律师大力弘扬《四分律》,开创南山宗,成为后代律宗的主流。如前所述,根据《四分律》的记载,结界的目的是为使僧人的活动能够“如法”、能够离罪。所谓界别有三:摄僧界、摄衣界、摄食界,分别就为应对戒律中的“别众罪”“离宿罪”“宿煮罪”而作。其中与本文讨论的寺院结界关系最大的是摄僧界,尤其是摄僧界中的“大界”,以下讨论的“结界”均以此为限。 结“大界”的目的,《四分律》说明是为“同一住处,同一说戒”,“是为了要让说戒等僧事方便进行,让界内的现前僧均得以和集一处”。结界之后,界内举行羯磨法、布萨说戒等仪式时,参加的僧众才不会因为有身处远方的僧人不及赶到而犯“别众罪”。正因为如此,“大界”的范围虽然并不以僧伽蓝的范围为限,甚至可以广至百里,但实际上不可能过大。在东南寺院的结界实践中,常常就围绕着寺院空间而结成大界。 结大界时须行“白二羯磨”的仪式,施法于空间之上,由此形成一道界线,构成一个场域。这个“界”并不是只存在于想象之中,结界的“界”都要有所依凭,这就是所谓的“标”与“相”。律师对于哪些东西可以作为“界标”或“界相”有很多讨论。作为界相的物品,如山、石、林树等,需要是不可移动的、容易识别的,具有确定性和一定的准确性。例如,“不得通指一山,妄充外相,致令寻求分齐不可得知”。换言之,结界时指定界相、界标的目的,是通过这些物品连续成一条首尾相接的界线,由此圈定一个僧众作法行事成立的范围,同时也具有与外相隔的神圣空间的意义。 因为律宗结界的本意是区划僧伽得以秉法活动的场域,所以结界的范围并不以无主土地或寺院所有的土地为限。但《佛说目连问戒律中五百轻重事》中也提到在聚落和聚落外俗人常作事处是不合适结界的,在“王路”和“无主地”则可以结界:“问:无主地可得结界否? 答:得,便如郁单越法。”所谓“郁单越法”,指郁单越洲的习惯,据称其洲人于所作事,皆无我所,没有私占的观念。由此也可以看到佛教对于无主土地的态度。可以说,结界是对空间的某种“占用”,但结界并不是宣示对于土地的所有权。

传南宋李嵩《西湖图》部分 (图中为孤山,北宋智圆所作结界记中孤山智果院和孤山玛瑙院均在孤山,但至南宋时因宋高宗建四圣延祥观,孤山南麓寺院都被迫迁往葛岭。) 这也不仅仅是孤山智圆的结界记文所反映的现象。北宋景祐五年(1038)《明州桃源保安院大界相碑并序》中写到,“如今之世知崇佛祠之益者愈繁”,但众人皆布施助力于庙宇屋舍之修建、装饰,“殆工告成,既壮且丽,众诧喧沸,亦曰能事毕矣”,唯独对结界一事漠不关心。保安院创设于后周显德年间(954—960),近百年来均未有结界,“地犹自然,中间律法允无闻矣”,直至此时才有结界立碑之举。海宁县长安镇觉王寺,后唐长兴四年(933)建,旧名正觉寺,山门法堂僧房具备,“惟大界未结,尚存自然之地”。该寺方丈惟肃在嘉祐庚子(1060)就想要结界,但直到第二次出任该寺方丈才得成事,此时距觉王寺初创已经过去了150 余年了。由此可见,在北宋初年,结界对于东南地区的许多寺院还是一件新事物。 孤山智圆虽然倡导寺院结界,但是他本人并不是会行结界法的律师,在他的结界文中经常提到的结界律师是被称为“悟(梧)公”或“择梧师”的择梧元羽。到了北宋中期,律宗在南方的影响继续扩大。律师昭庆允堪和灵芝元照在南山法脉中被尊为十三祖、十五祖,择梧元羽即允堪之师。他们以杭州地区为中心传承和发展律学,也影响到天台山和明州等地。上述明州桃源保安院发愿结界的永丰上人,他自述结界想法的来源时就说他“始学南山教”。

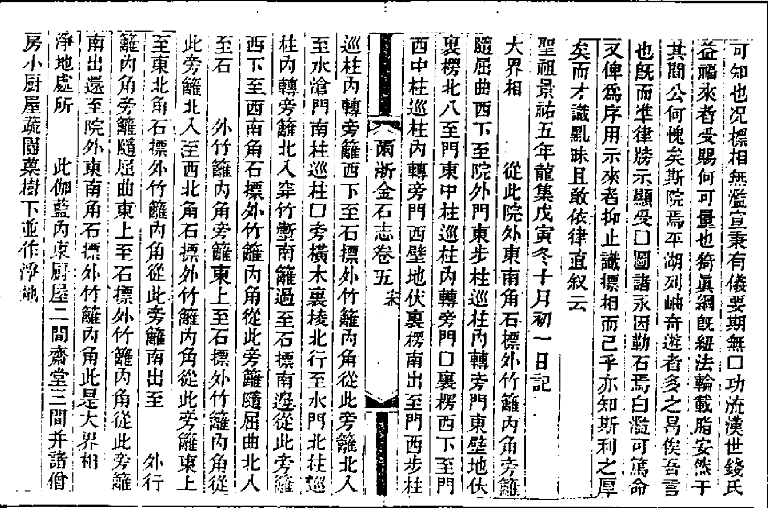

灵芝元照 来源于网络https://www.sohu.com/a/411403174_466973 在推动寺院结界的律师中,灵芝元照最为活跃。元照早年曾学天台宗,后归心于净土。如前所述,他以天台宗旨注释四分律行事钞,撰成《四分律行事钞资持记》,其中就有《释结界篇》。但是与其他律师相比,元照最突出的特点是他积极倡导并主持了大量东南寺院的结界实践。政和元年(1111)上虞纂风镇《福圣院经界记》、盐官安国寺《法界相记》、上海县《明心寺结界碑》都署名为元照所撰。临海澄灵院结界记也署名是释元照所写:“是记碑阴有结界记……末署余杭释元照。” 除了这些寺院结界碑记,元照的《芝园集》中还记录了他曾到湖州归安东林祇园寺结界:“予元祐中以结界之命,尝至此寺。”秀州《净业院结界记》记载,该寺的结界也是元照主持的:“结界为证道之基。……秀州海盐净业院久为僧坊而界相不具。元照律师从众请以秉持法事,仪范既圆,属余为之记。” 几乎同时,在台州也有数篇结界文记录了当地佛寺的结界活动。《赤城志》中记载天台头陀庵有杨杰所撰的结界文,巾子山上明庆塔院也有结界记。元祐七年(1092)罗适为临海县西南蒋山永乐院作记文,据《台州金石录》记载《永乐院记》“碑阴刻结界文”,可惜未有录文。《台州金石录》收录了元祐年间(1086—1094)杨杰撰文的《台州惠安院结界记》和《台州楞伽院结界记》。两座寺院均初建于唐末,直到北宋元祐年间才行结界法。两篇记文的上半部分文字相同,叙述寺院结界以“摄人”“摄衣”“摄食”的意义。虽然两碑文字漫漶,但其中仍可识读“是年余杭元照律绍立界羯磨……”,这说明台州的结界活动仍与元照有关。 元照主持并推动寺院的结界,在当时东南地区的佛教界产生了巨大的影响。据建炎二年(1128)《宝乘寺结界记》,宝乘寺自隋代以来三易其额: 而大界未标,方隅莫辨,僧徒居之,老死其间,不知几千百辈,扰扰毕世,住无法地……元符中,钱塘灵芝律师照公游锡本邑之宁国院,为结大界,道俗咸往,叹未曾有。其时宝乘寺主事僧义聪来率先子偕至宁国受菩萨戒,……且欲追宁国之辙,有请于照公。未几,照还钱塘,岁月荏苒,聪亦告老谢寺事,其志卒不就。后十许年,照示灭,凡郡城暨诸邑佛庙之界事皆寂寥无闻,加以兵火之余,干戈日寻,煨尽之墟,民靡奠居,虽方外衲子往往不复有安隐处,担裳重跰,散而之四方,惶惶若流民矣。 这段记文描述了元照到新城(今杭州新登)宁国院行结界法,吸引当地大量僧俗观礼,前往观礼的宝乘寺和尚也对结界心生向往。这也说明在元照推行结界时,各地其实通晓结界的律僧极少。而且文中也说到,随着元照的离去和战乱的影响,结界活动很快沉寂下来。 三、元明时期结界仪式的变化 南宋以后,南山律宗虽代有传人,《行事钞》也有多家注解,但是正如有学者所言,“律宗的传承,其实与戒行(戒律的实践)关系不大,著作才是最重要的”。戒律实践不力,结界碑、结界记在南宋以后所见更少。元朝以后,律宗内部对结界的理解和做法也发生了变化。 元代唯一一部律寺的戒律《律苑事规》,是四明演忠律寺住持省悟遍述的,第一卷即为《结界仪》。省悟在序言中说:结界一事“因秉御者鲜,以致谙练者稀”。这部仪轨记述的结界仪式如下: 未创结前,鸣钟集众,于大佛殿启白祈祷诵《大悲咒》三七遍,先咒沙水,绕殿散花洒水撒沙。 这种诵念咒语,散洒净水的做法,不论是在《四分律》还是《行事钞》《资持记》中都未出现过。有学者曾指出这种做法可能与密宗的影响有关。《十一面神咒心经》中说“欲结界时,先以此咒咒水七遍,散洒四方。或咒芥子,或咒净灰,皆至七遍,散四方面,随心远近,即成界畔,而为防护”。以净水洒到之处即为结界,这与律宗原本的结界做法、结界理念可以说完全不同。 如前所述,律宗对结界的“界相”非常重视,《四分律》论述结界仪式最详细、最关键的步骤就是“唱相”。 是中旧住比丘应唱大界四方相,若东方有山称山、有堑称堑、若村若城、若疆畔若园、若林若池、若树若石、若垣墙、若神祀舍,如东方相,余方亦尔。 道宣甚至认为《四分律》中唱四方相的做法,所指范围不够严密,“先须东南角为始,周匝直指相当。《律》云‘东方有山’等,若依东方而唱,至角曲回,则不分限齐。” 《行事钞》所定的唱相法如下: 立唱云:“大德僧听! 我比丘为僧唱四方大界相。从东南角枣树直西至西南角桑树,从此北行至西北角柳树,从此东出至东北角榆树,从此南来还至东南角枣树,此是大界外相。 如果是城邑中有院墙的寺院,其结界唱相如下: 后云:‘从寺外院墙东南角内角,旁墙西下,至南门东颊北土棱;随屈曲南出至门阈里棱旁土阈…… 后来不论是《会正记》,还是《资持记》对于标相的确立、唱相的要求都取自《行事钞》。 从前述结界碑记中的记录来看,北宋东南各寺院的结界也都严格遵守了《行事钞》的做法。例如《明州桃源保安院大界相碑》:“大界相:从此院外东南角石标外竹篱内角旁篱屈曲西下至院外门东步柱巡柱内转……”等。相比而言,元代省悟叙述的唱相已经大大简化,而且在仪式中加入了诵大悲咒、咒沙水,绕殿前散花洒水的步骤,其偈语中也有“降伏魔力怨,除结尽无余”之类的话语。 明后期,律宗经历了一个兴复的过程,澫益智旭为佛教信徒定佛前自誓受戒的仪式,其中“结界”的做法承继元代,已经和宋代南山律宗的做法完全不同: 行者于建首日。未礼敬前,当齐修行处,如法结界。以摩诃悉怛哆般怛罗无上神呪加持净水,洒着四方为界。……若在家人不能诵全呪者,用大悲神呪亦可。 但是澫益智旭对于僧人僧堂结界要求,仍然坚持律宗传统,在《重治毗尼事义集要》《结界法》一篇的开始,他就特别强调了这点: 一切如法僧事,咸资界法而成。故先明之。 问:今时律堂或不结界,或但用大悲忏中结界法。未审一切僧事得成就不? 答:若不结界,则赡部中但是如来声闻,弟子有一不到,便名别众,种种作法,皆不成就。此是僧伽要务,岂容缺略。至于礼忏持呪结坛,自属密宗法用。断断不可混借也。 明代僧人对“唱四方界相”的唱法也有新的发明。福州鼓山寺僧人元贤所著的《律学发轫》介绍结界一事时说: 比丘住处,先当结界。……结界者,当打楗椎集众,不与欲,先唱定四方界相,若山、若谷、若河、若田园、若村坊、若林木、若岩石等。然后作白二羯磨。当白云: 大德僧听, 今此住处东至( 某) 西至( 某) 南至( 某) 北至(某)…… 相比而言,明代的结界仪式不仅大大简化,还以东南西北四至确定寺院界相,这在唐宋的律宗戒律中是完全不合规矩的,在密宗结界方法中也不存在,它更像是受到了世俗以四至确定田宅界址做法的影响。 用“四至”的观念来理解结界中的“四方界相”,这在明代寺院立“大界相”碑的做法中也有体现。《杭州上天竺讲寺志》中记该寺有“大界相”刻石四处: 大界相: 三钜书镵之石壁。按虎庵《住界志》云:不知某师禁足处。东在普门下,西在观堂后,南在云心巷,北在白云房后。 上天竺讲寺的这四处“大界相”刻石是明代僧人住无相所立。刻石于寺院东南西北四边的这种做法,与宋代将完整的唱相内容进行榜示的做法也不相同,大有将“大界相”刻石用作界至的意味。 概言之,南宋以后,结界法发生了很大的变化。仪式中散洒净水、以“四至”唱相、四方立碑等做法,可以视为是结界法的简化,这无疑也淡化了结界原来以秉法为根本目的的意义。甚至于在明代以后,不少士大夫所撰写的文献在涉及寺院的结界碑刻时,都无意或有意地将其释读为“经界碑”“界至碑”。 四、结界与经界 事实上,早在北宋僧人对于“结界”的理解和表述中,就已经常常将“结界”与寺院界址的区划分界联系起来。这一点在兼通佛儒的孤山智圆那里特别明显。他在前述《杭州法慧院结大界记》中就已经用了“不知涯畔”“识其封域”等语句说明结界与否的后果。他也多次将结界的界相说成的是寺院的“封域”或“界畔”,“由结界则画分其方隅”,“榜其标相悬之显处,使后来者既识其封域”。在《结大界相回向》文中,他又说: 某谨言,洪儒之治国也,置公候则画野分邦,俾同遵于制度;我佛之出世也,立寺宇则随处结界,令咸禀于律仪。是以为邦国者制度不可亡,为伽蓝者律仪不可废。 “治国”与“出世”,“画野分邦”与“随处结界”,“制度”与“律仪”,这样一一对应的表述,既为了强调“结界”的重要性,也赋予了“结界”一种世俗的、分划疆域的意味。如果说,像孤山智圆这样的高僧只是在此用了一种类比的修辞方法,那么士大夫们对于结界的认识,就更加“世俗化”了。 前述撰写结界文的北宋士大夫,已经有将律宗所行结界视为驱散恶魔、除秽洁净的行为,如《净业院结界记》的作者、广德县知事就在文中说:“念十方法界,土石瓦砾之所成就,不有妙法禁结其地,则众魔外道得以乘间而肆毒,故重解重结,即秽而净。”他们也常常将其与“四至”“界址”等世俗的区域境界概念联系起来。杨杰在结界文中说:“在圣王之法,仁政始于经界”,将佛家的“结界”和世俗的“经界”作了对比。罗适《永乐院记》最后写到:“其院之畛域则记于碑阴”,而此碑碑阴所刻实为经界记文。元代黄溍所作《平江承天能仁寺记》中说:能仁寺原为律寺,“淳熙初始定为禅居……先是尝于大界相之内析其地为宝幢、永安、龙华、广福四院”。原来律寺中的“大界相”甚至有了寺院地产的意思。士大夫将“结界”比同为“经界”,将寺院结界的范围视同为“院之畛域”,这固然有寺院所结之大界,其范围通常与寺院界址相重合的原因,但是在这种类比中,“结界元始本欲秉法”的意义被淡化了。 清代的金石学家在释读宋碑时,常常将“结界”与“经界”相混同,并将结界碑与界至碑相提并论。如前述唐代《丰乐寺大界相碑》,缪荃孙就误录为《丰乐寺界碑》。严观《江宁金石记》录乾符四年(877)《崇明寺残碑》,认为“读其文盖纪界址之四至。”但根据残存的录文:“(上缺)乾符四年九月内结戒依旧。从三门中限向(下缺二行) 字成后篱西北角为界转北止寺门东(下缺三行) 阇梨唱相都维那……”,这无疑是一通结界碑。录文中“结戒”二字,不知系原碑所误,还是金石记作者录文的错误,就像前文北宋孤山智圆所抱怨的,将“界”“戒”二字误用了。 阮元《两浙金石志》以为“界相即地形变文”。叶昌炽《语石》也将“经界碑”和“结界碑”都归于一类:“盖经界碑也,释氏谓之大界相。”叶昌炽论及保安院大界相碑,并说:“阮文达云‘界相即地形变文’,余谓此是禅家语,质言之,则四至而已矣。”他又以自己所收、所见几通元代寺院四至碑为例,说“大旨皆具列东、西、南、北所至之地,但分四柱直叙,非如界相为禅门之规律,盖一为世法,一为出世法也”。叶昌炽虽然把“结界碑”和“四至碑”做了区分,但又将它们同归为“界至”,并且感叹:“吾儒经营缔构,以视释氏,殆不如也。然释氏之学主于‘观空’,山河大地,如梦幻泡影,观以上诸碑,安在其能‘观空’邪!” 这就将“结界”做了完全世俗化的解读。

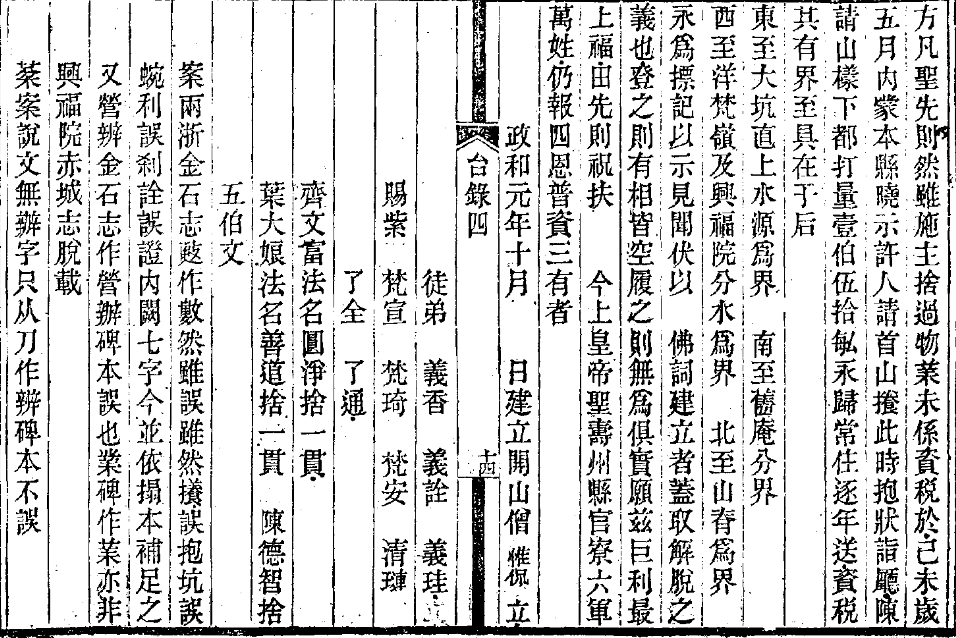

《两浙金石志》《明州桃园保安院大界相碑》部分 反过来,也存在着将四至碑、经界碑误读为结界碑的情况。在黄瑞所编的《台州金石录》中收入了一篇临海县东乡政和元年(1111)正真院碑记,题名为《正真院结界记》,其中说: 然虽施主舍过物业未系资税,于己未岁五月内蒙本县晓示,许人请首山攁,此时抱状诣厅,陈请山样,下都打量壹佰伍拾亩永归常住,逐年送资税,其有界至具在于后:东至大坑直上水源为界,南至旧庵分界,西至洋梵岭及兴福院分水为界,北至山脊为界。永为摽记以示见闻。 这是一块记录施主施舍山场,寺院报税登记,并记录山场四至的碑记。正真院这次明确界至的行为,其背景是官府晓谕,要求登记山产,刻碑记录的目的在确定并声明产权。据《两浙金石志》对同一碑的注录,这段碑文刻于《正真院记》的碑阴,并没有《正真院结界记》的题额,这个碑阴题额是清代《台州金石录》的编者黄瑞所加的。这块镌刻了寺产界至的碑误被误读或误刻为了“结界记”。

《台州金石录》误录为《正真院结界记》

造成这种种误读的原因可能是,元明以后,律宗“结界”的本义和做法都越来越鲜为人知,相反,寺产的争讼、确权的需求却日益增长,“经界”“界至”等观念就进一步影响了人们对原来结界文字的理解。尽管我现在还没有看到在寺产争讼中,直接用“结界碑”“结界记”来申明产权的案例,但是南宋末年昆山广孝寺的故事已经有了这方面的意涵。林希逸在记文中首先回顾了佛寺的发展,以及宋代以后赋役制度变化对佛寺的影响,从而引出昆山僧人允亲因无地而艰于立寺的境况:

今吴之昆山有僧曰允亲者,得台宗之旨于印北峰,游历而归,思有所建立而未能也。宝祐中,因浚河茜泾得石土中,有大字六,曰“崇庆寺大界相”,旁有小字曰“ 会昌元年,僧兴远立”。他文磨灭不可读。亲喜曰:“ 此古寺基乎,吾得其地矣。寺之兴废固失所传,其曰大界相云者,即画地之识也。”请于有司,易其名曰广孝。

允亲以“大界相”为“画地之识”,并以此作为向官府要求寺基以建立寺庙的理由,是将结界碑作为了争取寺产土地的凭据。 五、“界”的含义与僧俗认知 关于佛教中的结界,不同宗派的论说本即存在差异,在佛教流行中国的过程中,结界的意义和具体做法发生变化也并不奇怪,但这背后的原因和机制仍然值得思考。本文主要就宋代以来东南佛寺的寺院结界实践展开讨论。 律宗结界法中“大界”的本意是为了僧伽能在作法划定的场域之内集众,由此行说戒等羯磨,不至于因为部分成员没有在场而犯“别众罪”。但是在实践和传播中,关于律宗结界意义和做法的记载很快发生了变化。在这个过程中,有两个因素起到了关键的作用。一是密宗结界法的影响。以驱散恶魔为目的、以施咒洒水为方法的密宗结界法,在宋代士人的结界论述中已可见一二,元明之后,甚至在戒律文献中也频繁出现。二是世俗的田地界畔、界至的概念对僧俗理解寺院“结界”的影响。后者是本文讨论的重点。 佛教经律中使用了“界”这个字的翻译sīmā,用“结界”翻译sīmā-bandha,这样,“界”在汉字中的本义和用法就影响到人们对“结界”的理解,进而影响到僧、俗对“结界碑”和“大界相”的认识、论说和利用。 关于律宗“结界法”中的“界”,元照在《四分律行事钞资持记》中引《羯磨疏》这样定义:“谓分隔彼此,即所加之处。《疏》云:加法约处,除彼局此,故曰‘界’也。”这里解释“结界”之“界”是一种“分隔”,但这种界的生成,需要通过加之以“法”,即通过作法、仪式,将界内与界外分别开来。换言之,结界在佛教中专指按照一定的程序、仪式划定区域境界的一种作法。不论其目的是驱除恶魔、还是使僧团生活得以合乎戒律,经过结界,某一空间得以与界外之地明确分隔开来。前述北宋僧人所作的结界碑中,出现频率极高的一个词是“自然”,未结界的空间被认为是“地犹自然”,而结界法的施行,即结束了这种“自然”,赋予了“自然”空间以一种特殊的性质。 这里“界”的含义与世俗的疆域之界或产权之界,既有完全相异之处,也有相通的一面。汉字的“界”字在《说文》“田部”:“界,竟也。竟,俗本作境。……界之言介也。介者,画也。画者,介也。象田四界,聿所以画之。”所以,汉字“界”的本义就是在土地上划界,以为区隔分别的意思。西周铭文中的踏勘划界,详细记录了土地的界域,并且在道路或山谷口、山顶显要处垒筑土封,置立标识,表明其地之归属。有时会利用自然的山水石道等作为界标,但也必然经过人为的指认并宣示、记录。在这些关于土地封赐、交换的铭文和后世的约、契中,“界”所确立及区划分隔的,是对土地(有时也包括对土地之上的人民)的权利,主要是今人所谓的所有权、经营权、收益权、处置权等等,这与律宗“结界”的意义是完全不同的。但相同的是,世俗土地的划界订约,也要通过一定的仪式和宣示,通过划界立约,土地的性质也发生了变化。 换言之,“结界”“经界”“划界”都是通过在土地上人为地加以认定或做出标识,划定空间场域,对原本自然的土地施加以“法”,以此改变土地原本的自然状态,而使其具有某种属性。“结界”之“界”与“经界”“界至”之“界”的这种相似性,大概是最初戒律的翻译者使用“界”这个字的原因,也是宋初孤山智圆在多篇结界记文中,都提及“提封”“界畔”的原因。这是宋代以后寺院“结界”的记录,被士大夫越来越多地、无意或有意地释读为具有疆畔、产权意义的“界至”的基础。 自宋以来的士大夫、学者乃至僧人对“结界”和“经界”的理解,背后是佛教戒律演变史和世俗田土确权历史的交织。在对律宗戒律的研究中,有关寺院经济的戒律向来为学界重视。何兹全先生的《佛教经律关于寺院财产的规定》《佛教经律关于僧尼私有财产的规定》和近年陈怀宇先生的著作,都专门论述了道宣《行事钞》和《量处轻重仪》中涉及的寺院财产制度和经济管理的戒律。他们重点讨论的是,在不同类型的财产(轻物、重物)的所有、处分中,寺院、僧侣和施主的权利问题。结界的本意,并不是宣示对土地、场域的占有,如果说它与寺院财产之间有所关联的话,那也只是体现在界内现前僧“利养共有”这一点上(在“法食二同”类的大界中)。宋代以后,僧俗以结界为寺院经界之范围的认知日渐显著,这一现象既与律宗戒律实践的松弛有关,同时也需要放到田土山林等不动产确权需求兴起的历史背景下做考量。 刻有四至信息的寺产碑刻最晚在北齐就有出现,如唐长儒先生所著《北齐〈标异乡义慈惠石柱颂〉所见的课田与庄田》中所研究的,信士所施舍的田园包括均田制之内的课田,也包括大量庄田。值得注意的是,课田下标注有东西界至信息,而庄田则没有界至信息。这说明施舍为寺产的田园,其界至信息的有无与课纳租调以及国家户籍地籍编制有一定的关系。这些早期施舍寺产的石刻,其主要目的是旌表信士的善举,它们在确权、尤其是界址争讼上的意义不明。唐代以后,寺观产业的界至信息较为常见,如清人王昶著《金石萃编》中所录《记石浮屠后》,记载大唐开元十八年(730)金仙长公主赐经及寺产一事。其中录有所赐田庄果园、环山林麓的界至:“东接房南岭,南逼他山,西止白带山口,北限大山分水界”,又记磨碑寺的地界四至。这就有了为寺院产业、地基确权的意思。相比而言,目前所见东南地区有明确四至的寺院产业记录似乎较北方为迟。宋代以后,受到田土登记和经界的影响,寺院产业中明确四至的产业记录才开始普遍。宋代“寺观户”和世俗土地所有者一样要交纳二税,寺院田产争讼也多以砧基契照为凭据。 但是如果细分的话,寺观基址和寺院田产、山产仍有不同。嘉定《赤城志》对寺产有详细的记录,但只有台州宁国院等八座佛寺在经界中登记有“基”。与寺田寺山相比,寺院基址的经界登记似乎更不积极。一直到清代,天台县仍有观祠殿宇基址例不起科之说:“天邑寺观庵庙等公所,俱不丈不积,例不输粮,故该观亦在不丈不积之例。”尤其是城市之外、居于乡村山林的寺院,对寺院基址进行确权意义上的订界,可能晚于寺产田山,也晚于寺院的“结界”。这恐怕也是僧俗将“大界相”碑作为寺院四至界碑来理解、使用的原因之一。 六、结 语 概言之,宋代以来东南寺院结界的历史,既包括了南山律师推广结界法的实践,也包括了“结界”这一概念和做法被东南地区的僧俗接受、理解和改变的过程。正如我们在今天的佛学论著中所见,“结界”的含义多元,僧俗以及佛教的不同派别对“结界”的理解都各有不同。回到“结界”被介译到中国、被历代律师阐释论说、在各地寺院间实践、被僧俗诠释理解的历史过程,在这段漫长而复杂历史中,结界的含义和仪式做法是变化的。这既反映了佛教内部各派之间的相互影响,更反映了佛教戒律仪轨发展变化和世俗产业确权习惯制度形成,这两个看似不相关的趋势间的相遇和互动。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |