| 刘青海 北京语言大学首都国际文化研究基地教授 本文载于《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 3 期,引用 / 转发等请据原文并注明出处。 参考注释请参见原文。 论姜夔词对李贺诗的取法 摘 要: 以诗入词,是宋词发展中的一个重要现象。自周邦彦、贺铸以降,以中晚唐诗入词,逐渐成为词体创作的一种方法。姜夔以中晚唐诗入词,主要取法李贺、杜牧、陆龟蒙诸家。其中对李贺诗的取法,尤能见出其语言艺术的独造。姜夔采李贺诗入词的方式,主要是学习其写景艺术,一方面化用李贺诗句、借用其字面、镕炼其语面,并由此窥入其造词之法,而自琢新词,其影响主要限于字法和句法。此外,姜夔采杜牧诗入词的方式,主要是利用杜牧艳诗,造成叙事的含蓄和抒情的深曲,由此加深了词境,甚至具有一种寄托性,其影响在章法。 关键词: 姜夔词;李贺;中晚唐诗;以诗入词 阅 读 导 引 一、从宋人以中晚唐诗入词说起 二、以李贺诗语入词 三、用李贺之法琢词 以诗入词,或者说宋词受诗的影响问题,是宋词发展中的一个重要现象,落实到具体的词家、词作,有不同的表现。姜夔词独特的艺术风格的造成,自觉地探索以诗入词是一个原因。姜词用诗法,主要包含两个大的方面。第一个方面,是姜词与江西诗的关系,也可以说是姜夔早年努力学习江西诗派对其词体创作的影响。这个问题,学界已有较深入的阐述。第二个方面,就是姜词与中晚唐诗的关系。本文主要讨论后一方面的问题。夏承焘认为姜词“以晚唐诗的绵邈风神救苏辛派粗犷的流弊”,此论最为精辟。但落实到具体的创作方法的层面,姜氏是怎样接受中晚唐诗的影响的,可以说还是一个没有充分展开的研究课题。如姜夔采李贺诗入词的方式,主要是采摘、镕炼其字面,且主要着眼于字面字法,而句调造意,皆自出机杼,仍是姜夔自家面目,故不甚引人注意。本文拟在此背景下,重点探讨姜夔词对李贺诗的取法,并求教于学界方家。 一、从宋人以中晚唐诗入词说起 以诗入词,就词体的发展而言,具有一种必然性。词体在体制方面,与近体诗有一定的渊源关系,但二者基本的功能与体制是不同的,即前人所谓“诗庄词媚”。宋代诗词两体的区分更加明确,宋词沿袭晚唐五代花间词风,多“艳语”“艳辞”,风格婉约柔媚,词体被视为艳科和小道。故词家在作词时,有意识地引入诗歌,以求改变这种状况。这里面实包含了一种想要提高词体的地位、欲使其雅化的观念。 以诗入词是有它发展的历史的。曲子词盛于晚唐,本来就与中晚唐诗歌的绮艳风气及当时的咏物诗有关系。所以,文人词一开始就受到诗的影响。五代北宋词人,多以中晚唐诗的词汇语面入词。詹安泰《论修辞》“词之修辞与诗歌”部分列举了宋词中自柳永以来直接用唐人成句的词句三十余例,其中十之八九为中晚唐诗。至于添减一二字者,更是不可胜数。但早期文人词受诗的影响,是比较自然地发生的。随着词体发展,以诗入词成为更加自觉的行为。从苏轼集中大量的集句词可以看出,他取法的主要是包括杜韩、小李杜在内的中晚唐诗。但东坡以诗为词,“无意不可入,无事不可言”,时或“破体”,招致“句读不葺之诗”的批评,当时是被视作别调的。同样以中晚唐诗入词,周邦彦在题材和风格上严守婉约词的传统,更受后世词家的关注,如张炎《词源》肯定周氏“采唐诗融化如自己者,乃其所长”。与周邦彦同时的贺铸,自言“吾笔端驱使李商隐、温庭筠,常奔命不暇”。后来张炎将贺铸与南宋末的吴文英相提并论,认为两人“皆善于炼字面,多于温庭筠、李长吉诗中来”。其实,以中晚唐诗入词,并不限于上述词家,而是词体创作中的一种普遍现象。至少在南宋的一些词家看来,这已经是作词的一种基本方法,如沈义父就说得直接:“要求字面,当看温飞卿、李长吉、李商隐及唐人诸家诗句中字面好而不俗者,采摘用之。”这也是符合词体本身的发展规律的。随着曲子词逐渐发展成为一种案头文学,词体必然要取法诗、赋等其他文体以丰富自己的辞章艺术,而以成熟多样的语言艺术著称的唐诗,自然成为词家的首选。沈义父谓清真词“无一点市井气,下字用意,皆有法度,往往自唐宋诸贤诗句中来,而不用经史中生硬字面,此所以为冠绝也”。生硬字面不合乎词体的软媚风格,故不可用。可见宋人以诗入词,避俗之外,风格审美是重要的考量。周邦彦之后,姜夔、吴文英、施梅川的词作,亦以善用唐诗称。 周邦彦之后,最善于融化唐诗而成一家之面目的,当推姜夔。姜夔以中晚唐诗入词,前人关注得比较多的,是他对杜牧诗的取法。集中最早的编年之作《扬州慢》词,几乎通篇化用杜牧诗,可见其早年词学的取径。姜词取法杜牧诗,主要是妙用其词境。《扬州慢》词中,杜牧诗中的扬州作为现实的一种对照,是词人追慕的对象,兼有太平繁华的大时代和风流旖旎的小情怀。姜词中反复吟咏的“扬州梦”“青楼梦”,也就成为已逝美好的一个代称。杜牧《叹花》诗中“往年”和“如今”的对照,也与姜夔情词的叙事具有某种同构性。由此而生的不胜今昔的感喟,也正是姜词中弥漫的一种情调,兼有叙事和抒情两重效果,并造成一种寄托在有无之间的朦胧美,这大约是姜夔喜欢化用杜牧诗的一个重要原因。如其咏物词《鬲溪梅令》中,“春风归去绿成阴”本为春日常见之景,此时却因为杜牧诗的本事,而隐含了一个男女之间悲欢离合的故事,也给这首咏梅词带来了更为幽隐的意蕴。姜夔还常以“三生杜牧”自比,将扬州的前世(杜牧诗)与今生(姜夔词)连接,为他的情词建构了一个供人想象的诗意空间。而杜牧的风流俊赏,也在姜词宛转含蓄的叙事背后,平添几许想象的空间。 姜词的风格,也受到晚唐诗人陆龟蒙的影响。姜夔早年宗江西诗,于唐诗也浸淫极深。南宋项安世称赞他“古体黄陈家格律,短章温李氏才情”。后得杨万里称许,以为其诗“甚似陆天随”后,姜夔始有意识地学陆,其绝句也有颇似陆绝句的。姜词中大量地表现江湖情调,在内容上是受陆龟蒙影响的。陆氏古澹奇峭的诗风,对姜词清空逋峭的风格也有所影响。 姜词对李贺诗的取法,则是一个尚未被关注的问题。姜夔序史达祖《梅溪词》云:“奇秀清逸,有李长吉之韵。盖能融情景于一家,会句意于两得。”以史达祖词“得长吉之韵”,可谓别具只眼。如果不是对李贺诗的风格和句法有深造之得,难有此独造之论。姜夔词在处理情景关系方面,对于李贺诗的句法、字法有很深的取法。他在《白石道人诗说》中标举:“句意欲深、欲远,句调欲清、欲古、欲和,是为作者。”姜词取法于李贺诗者,正在于用意深远,并造就一种清高、古雅的句调。姜词对李贺诗的取法,或以李贺诗语入词,或用李贺琢词之法巧琢新词。下面分别加以论述。

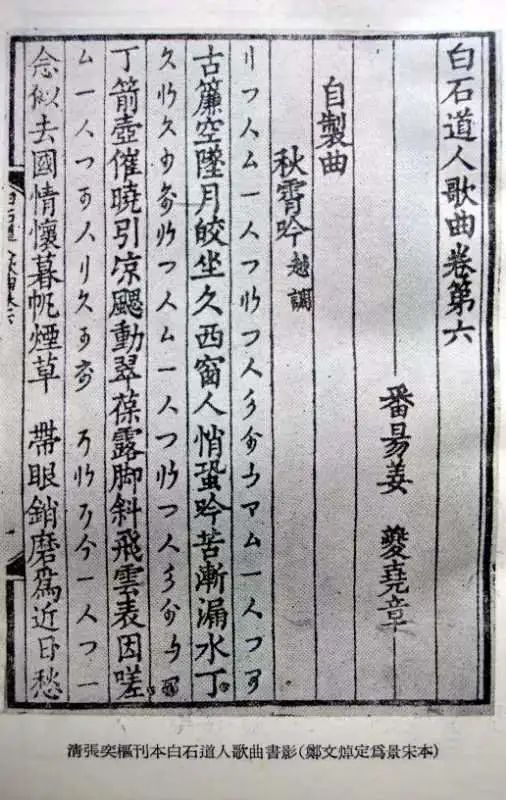

清张奕枢刊本《白石道人歌曲》 二、以李贺诗语入词 姜夔以李贺诗语入词,大体可分为三种情况:(一)直接化用李贺成句,(二)借用其字面,(三)镕炼其语面、化用其意境。 (一)姜词直接化用李贺诗句 前人对此已有留意,如清人郑文焯就指出: 长吉有“梨花落尽成秋苑”之句,白石正用以入词,而改一“色”字协韵。当时清真、方回多取贺隽字为字面。 李贺《河南府试十二月月词·三月》:“曲水漂香去不归,梨花落尽成秋苑。”写的是梨花落尽的暮春实景。姜夔《淡黄柳》:“强携酒、小桥宅,怕梨花落尽成秋色。”虽用其成句,而以“怕”领之,写惜春之意,时令却是早春,是想象之景。同样是“取贺隽字为字面”,但和周邦彦、贺铸不同,姜夔鲜直接用其成句。细检白石词集,直接用李贺成句者,仅此一例。略为相近的例子是《水龙吟》“画阑桂子,留香小待,提携影底”,脱胎于李贺《金铜仙人辞汉歌》“画栏桂树悬秋香”,但变化较大。李贺诗写汉宫秋夜,借古讽今:武帝身后,旧宫荒凉,画栏寂寞,唯有桂树幽香如故。“悬”字有力,将繁花压枝的沉重之感表现出来,为“天若有情天亦老”预作一地步,而秋夜的宁静和宫馆的寂寞,也仿佛就此悬停于历史中的这一瞬。姜夔则是追忆旧游,故将“悬秋香”易之以“留香小待”,突出桂花的多情,顺接“提携影底”“我已情多”。盖“词婉于诗”,如此点化,正合词体。如此处理,既和李贺诗句个性鲜明有关,若直接采用,不加变化,容易喧宾夺主;也和姜夔不肯蹈袭的自觉意识有关。上述两方面其实是相辅相成的。姜夔强调“一家之语,自有一家之风味。……模仿者语虽似之,韵亦无矣”。张炎《词源》论词,以姜词为标准,而标榜“词以意为主,不要蹈袭前人语意”。不蹈袭实是姜词的一个特点。宋祁、秦观、辛弃疾等人作词时好用唐人成句,周邦彦、贺铸、辛弃疾等人甚至檃栝前人诗作成词,姜夔集中,却鲜有此种,正表明了这种倾向。说明姜夔用前人诗句、诗语入词,其特点在于并非简单地引用,而是多加以变化。 (二)姜词借用李贺诗字面 姜夔善于将李贺诗句中“字面好而不俗者,采摘用之”,此点前人鲜有注意。这又可细分为(A)借用代字和(B)袭用字面两种。 (A)借用代字。沈义父《乐府指迷》强调作词须用代字,如说桃,不可直说破桃,须用“红雨”“刘郎”等字;说柳,不可直说破柳,须用“章台”“灞岸”等字。这原是宋人作词的常调,其意在于避熟,并且增加一种形象的美感。但用得多了,又成桎梏,所以近代王国维特别反对用代字。姜夔词用代字,选择极严,重形象之美,如以“红衣”指代荷花,“香红”指代红梅、红荷;也追求一种典雅之美,如《秋宵吟》“卫娘何在? 宋玉归来,两地暗萦绕”,以“卫娘”作卫子夫之代称,语本李贺《浩歌》“漏催水咽玉蟾蜍,卫娘发薄不胜梳”。又《角招》“写入吴丝自奏”,以“吴丝”指代乐器,语本李贺“吴丝蜀桐张高秋”(《李凭箜篌引》)。其实李贺诗中的“吴丝”指代的是箜篌这样的弦乐器,而据姜夔词序,所指当为箫。又如姜夔《疏影》“那人正睡里,飞近蛾绿”,“蛾绿”一词,语本李贺“幽篁画新粉,蛾绿横晓门”(《兰香神女庙》),而意思有细微的不同。“蛾绿”是眉之代指,李贺诗以黛眉来形容清晨横于门前的远山;而《疏影》咏梅花,以“蛾绿”直接形容寿阳公主之画眉,避免了深僻之病。类似的例子还可以举一例: 李贺《春昼》:菱汀系带,荷塘倚扇。 姜夔《角招》:画船障袖,青楼倚扇。 姜夔这里无论是字面还是句法,都有取法李贺之处。然仔细揣摩,我们发现李贺“倚扇”的用意更曲折:第一层意思,是以团扇比喻晚春池塘中舒展的荷叶;第二层“倚扇”,又进一步加以拟人化的描写:春天仿佛是一个美人,荷塘倚扇,菱汀系带,活泼泼地可爱。而姜词咏梅花,以女子的争奇斗艳来烘托形容春日之浓丽光景,犹杜诗“佳人拾翠春相问”(《秋兴八首》其八),“倚扇”是实写女子以扇遮面之情景。由此可以看出,姜夔词虽用李贺诗,但诗词各有体,他是竭力避免深曲僻涩的。 (B)袭用其字面。如姜夔咏荷词《念奴娇》中,有“高柳垂阴,老鱼吹浪,留我花间住”这样的“隽句”,其中“老鱼”一词,本于李贺“老鱼跳波瘦蛟舞”(《李凭箜篌引》)。又《秋宵吟》“古帘空,坠月皎”,“古帘”一词,本于李贺“南宫古帘暗”(《崇义里滞雨》)。盖李贺造语,好用“老”“古”“死”“鬼”这样沉暗、苍老的字面,姜夔偶一借用,字面新隽不俗。又姜词《越女镜心》“相看转伤幽素”,“伤幽素”指因幽怀而伤身,语本李贺“咽咽学楚吟,病骨伤幽素”(《伤心行》)。需要指出的是,上述所举之例如“老鱼”“蛾绿”“古帘”,皆为李贺新造。尽管这些字面并非都由姜夔引入词中,但姜夔对这些新词的使用称得上是成功的。

(三)镕炼李贺诗之语面,化用其意境 如姜夔《徵招》结句“水葓晚,漠漠摇烟,乃未成归计”,写春日之景,红蓼花摇动于黄昏的春烟之中,牵动思乡归田的情绪,因此有“未成归计”之叹。而词人对水葓漠漠之春景的描绘,实脱胎于李贺《湖中曲》“长眉越沙采兰若,桂叶水葓春漠漠”而变化之。古诗中本有采芳以赠远的传统,如“涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁,所思在远道”(《古诗十九首》)。《湖中曲》写思妇之情,故以采芳发端,而春日的桂叶、水葓、兰草、杜若,无一非芳草,也无一不引发相思之情。不过,乐府为代言体,故其所抒发的,是思妇对游子的思念之情;而姜词所抒发的,则是游子对家乡的思念。从写景造境这方面而言,姜词与贺诗,仍有简、繁之别。盖“诗之境阔,词之言长”,同样是写景引兴,诗、词亦有繁简、阔狭之别。又如姜词《秋宵吟》:“引凉飔,动翠葆,露脚斜飞云表。”“露脚斜飞云表”显然渊源于李贺“露脚斜飞湿寒兔”(《李凭箜篌引》)。从“湿寒兔”到“飞云表”,就造意而言,有奇和凡之别:前者是李贺以想象力驱使神话传说,以表现李凭弹奏箜篌所达到的动天地感鬼神之效果;后者则单纯写秋宵月下之景,但与词境更融洽。就取境造语而言,可说是化繁为简。 姜词对李贺诗中情境的化用,也有由简而趋繁的。如《点绛唇》:“金谷人归,绿杨低扫吹笙道”,脱化于李贺“柳扫吹笙道”(《感讽六首》其六),改“柳”为“杨”,乃为叶韵。绿杨低扫,不胜依依,景中有情,李贺诗原本抒写的是一种春日笙歌的富贵气象。而姜词“绿杨低扫吹笙道”融情入景,并且与“金谷人归”一起,构成一个简略的叙事:伊人(即吹笙秦女)已经离开金谷(代指词人寄身其间的风月之地)了,只有绿杨低扫着她昔日吹笙的道路。看似简单的剪裁,在融入词境之后,获得了相对复杂的内涵。又李贺“弹琴看文君,春风吹鬓影”(《咏怀二首》其一),春风吹过,鬓发飘拂,鬓影也随之微动,可谓体物入微。而且鬓发和鬓影,一实一虚,春风吹鬓影,较之春风吹鬓发,就效果而言更富于朦胧之美,感觉上也更柔软轻盈,更衬托出文君之美和相如弹琴时的惬意之情,将夫妻之间的两情相洽写得极美。周邦彦借以写秋日离别,改为“执手霜风吹鬓影”(《蝶恋花》),一字之差,在鬓影之柔软轻盈与霜风之冷冽无情二者的反差中,自有怜惜之情在。而姜夔咏梅词《卜算子》“花下铺毡把一枝,缓饮春风影”,以梅花之倒影为“春风影”而“缓饮”之,其匠心独运处,不减贺诗,而曲折更甚。盖春风所到之处,凡所吹动之物,其影(如鬓影、花影),皆可谓之“春风影”。此处“春风影”,乃是落在酒中的梅花倒影。风而有影,已然别致;影而可饮,更加新奇。寥寥五字,已为我们画出一幅笔触入微的春日独饮图:春风轻拂,梅花微动,酒中的花影亦微微颤动。此刻花下,杯酒独酌,酒中浮动着梅影,空中浮动着酒香和梅香,缓饮一杯,何等风流蕴藉,清高绝俗。此等句,可谓能“得长吉之韵”。梅花高寒绝俗,姜夔不描其香,不摹其色,而写其影,写影又天机独造,丝毫不犯林逋名句“疏影横斜水清浅”(《山园小梅二首》其一),可谓能传其神。其化用李贺诗而能变化有神者,以此句为最。姜夔咏腊梅词《浣溪沙》有“影浮杯面误人吹”之句,写杯中腊梅之倒影亦甚巧,但不如此首有韵味。其中原因,颇耐寻思,“春风影”三字体物之微、意象之美,应该是原因之一。 姜词化用李贺诗境,偶尔也用逆笔。如《长亭怨慢》写别情数句:“树若有情时,不会得,青青如此。”这两句无论造意、句法,都脱胎于李贺“天若有情天亦老”,而独出蹊径,以逆笔出之,纯为白描,而风神摇曳。兼与李白“春风知别苦,不遣柳条青”(《离离亭》)、李商隐“一树碧无情”(《蝉》)之意暗合,皆得“哀怨无端,无中生有”之妙,谢尽炉锤之迹。无怪乎唐圭璋盛赞他“天籁人力,两臻绝顶”。 上面我们论述了姜夔以李贺诗入词的三种情形,由此可以看出姜夔对李贺诗歌及其语言艺术是极为熟悉的。由此而上,窥入其造词之法,自琢新词,也就成为一种自然的选择。本文第三部分仍采用例举和概括的方法,分别论述姜夔是如何学习李贺之字法来造词写景的。 三、用李贺之法琢词 姜夔用李贺之法琢词,根据字法的不同,也可以分为以下数种: (一) 代字之法 李贺诗以善于“修辞设色”著称,其中代字之用尤为突出。例如以“冷红”代花,以“寒绿”代草,以“圆苍”代天,都具有鲜明的个性: 秋野明,秋风白。……冷红泣露娇啼色。(《南山田中行》) 寒绿幽风生短丝。(《十二月乐辞·正月》) 新桂如蛾眉,秋风吹小绿。(《房中思》) 圆苍低迷盖张地。(《吕将军歌》) 回雪舞凉殿,甘露洗空绿。(《十二月乐辞·五月》) 含水弯蛾翠,登楼潠马鬉。(《恼公》) “冷红”“寒绿”“圆苍”“小绿”“空绿”“蛾翠”都是以色彩(红、绿、苍)作为中心词,与表示冷暖(寒、冷)、形状(圆、小、空)的形容词组合,形成一个新词。我们在面对自然事物时,是先有色彩、冷暖和形状的直感,然后才依据知识的分类,将其指认为花、草、天等类名词的。李贺代词的特点,是在呈现景物时,努力避免诉诸名词(往往意味着固化的印象,比如红花、绿叶、苍天、碧空、黛眉),迫使读者将它们还原为更直观的感觉,是未经分化的对事物的整体认知,由此造成一种陌生化的审美效果。读者也因此更多地专注于语词本身,阻止注意力过快地滑向语词所对应的意义。由于我们对事物的感知具有共性,所以这些词的指向,大多是可以被辨识的;但因李贺在造语时,刻意追求陌生化效果,故有时也不免于晦涩之病。如钱锺书就曾经批评李贺“真珠小娘下青廓”(《洛姝真珠》),以“青廓”指代碧落,“逐字替换,较‘圆苍’更僻诡无味”。 姜夔词中,代字的使用也很普遍,并且很熟练地使用了上述琢字法来创制新词。例如: 君归未久。早乱落、香红千亩。(《角招》) 闹红一舸,记来时、尝与鸳鸯为侣。(《念奴娇》) 湿红恨墨浅封题。(《江梅引》) 冷红叶叶下塘秋。长与行云共一舟。(《忆王孙》) 寒食飞红满帝城。慈乌相对立,柳青青。(《小重山令》) 长记曾携手处,千树压、西湖寒碧。(《暗香》) 细洒冰泉,并刀破甘碧。(《惜红衣》) 无论“香红”“闹红”“湿红”“冷红”“寒碧”“甘碧”,都是以颜色字(红、碧)作为中心词,与表感觉的形容词(香、闹、湿、冷、寒、甘)组合而为新词。“香红”指代红梅,是嗅觉与视觉的混合;“闹红”指代荷花,是听觉与视觉的混合;“冷红”指代红叶,“寒碧”指代湖水,是感觉与视觉的组合;“甘碧”指代瓜,是味觉与视觉的组合;“湿红”指代胭脂泪,是视觉的叠加。唯一的例外是指代花的“飞红”,是动词和形容词的组合,亦或受到李贺诗“堕红残萼暗参差”(《十二月乐辞·四月》)、“飞香走红满天春”(《上云乐》)的启发。上述诸例中,“闹红”一词,尤为出彩。“闹红”之意境,本于“红杏枝头春意闹”(宋祁《玉楼春》),本指杏花。姜夔此处,巧妙地用“闹红”来代指盛开的荷花,这种从诗句中提炼出一个新词的方法,实亦本于李贺。贺诗“绿粉扫天愁露湿”(《梁台古意》)之“绿粉”,即从王维“绿竹含新粉”(《山居即事》)镕炼而出,用以指代修竹。当然,在姜夔之前,北宋万俟咏“款放轻舟闹红里,有蜻蜓点水,交颈鸳鸯”(《芰荷香》),已用“闹红”代指荷花,所写亦荷池泛舟所见之景,或即为姜夔所本。比较起来,万俟词实而姜词虚,万俟词中,“闹红”就是荷花的代名词,而姜词之“闹红”写盛夏荷花之景,“闹”字在此,细味仿佛有声。总之,无论“闹红”“春风影”,在姜词中都不是孤立的,而是一句之中,自有照应,这正是刘熙载论炼字时所称许的“遥管遥应”。姜夔《白石道人诗说》云:“人所易言,我寡言之,人所难言,我易言之,自不俗。”虽是论诗,亦可移论于其词体的创作。所谓“人所难言,我易言之”,就上述诸例而言,不仅是“状难写之景如在目前”,而且令读者耳目一新,有一种扫去陈言的痛快。而我们读李贺诗,不免时或有生硬、僻涩之感。这里有体裁的区别,相较于词,诗更加排斥雕琢的风格;也和李贺年少早逝、诗风尚未大成有关。 (二) 将本体和喻体并置造一新词 李贺琢词的另一个类型,是将本体和喻体并置,成为一个新词,如“柳带”: 官街柳带不堪折,早晚菖蒲胜绾结。(《十二月乐辞·正月》) 兰脸别春啼脉脉。(《梁台古意》) “柳腰”诗中常见,形容杨柳的柔条,其意正如杜诗“隔户杨柳弱袅袅,恰似十五女儿腰”(《绝句漫兴九首》其九),“柳带”则为李贺独创,形容的是早春细长的柳条。“兰脸”,兰花盛开如笑脸,春归时,不胜离别之情,不觉泣下。但花开如笑,诗中常见;将盛开之兰花比作笑脸,则非李贺不能道。这种琢词法,姜夔词中亦不乏其例,如: 家在马城西,今赋梅屏雪。(《卜算子》) 无端抱影销魂处,还见筱墙萤暗,藓阶蛩切。(《八归》) “梅屏”形容列梅如屏,“筱墙”形容密竹成墙。但姜夔主要用于写景,相比李贺来说(兼用拟人手法),显得较为平常。 (三) 老/ 衰与景语并置构成新词 李贺好用“老”字、“衰”字,如“老景沉重无惊飞”(《十二月乐辞·四月》)、“老桐错干青龙愁”(《官不来题皇甫湜先辈厅》)、“老鱼跳波瘦蛟舞”、“山头老桂吹古香”(《帝子歌》)、“客枕幽单看春老”(《仁和里杂叙皇甫湜》)、“天荒地老无人识”(《致酒行》)、“垂杨叶老莺哺儿”(《残丝曲》)、“长安夜半秋,风前几人老”(《感讽五首》其三)、“衰兰送客咸阳道”(《金铜仙人辞汉歌》)、“衰蕙愁空园”(《十二月乐辞·七月》)、“班子泣衰红”(《感讽六首》其五)等。天地万物都会老去,这里面包含了李贺独特的生命意识,成为其诗意象的一个显著特征。 姜夔对于年命的短暂,并不像李贺这样敏感,但他有时也会借用如“老鱼”这样的语面,来实现他句调“欲古、欲和”的追求,如前引“高柳垂阴,老鱼吹浪,留我花间住”,若将“老”字易为“巨”或“小”,则情调自别。寿词《阮郎归》“茅店酒,寿君时。老枫临路歧”,“老枫”一词乃姜夔独造,不单是写景,兼寓强健之意,祝寿之意在其中矣。又《一萼红》“池面冰胶,墙腰雪老,云意还又沉沉”,《永遇乐》“柳老悲桓,松高对阮”,不难辨识出,“雪老”“柳老”和李贺“春老”“地老”“叶老”在琢字法上的相似。“墙腰雪老”与“沉沉”的云意一起,构成一片黯淡之景;而“柳老悲桓”兼用桓温北伐经金城,见少时所种柳皆已十围,慨然道“木犹如此,人何以堪”,攀枝执条,泫然流涕的故事,抒发了英雄失路的迟暮之感。由此我们可以看出,姜夔对“句意欲深欲远”的追求。 (四) 名词和名词组合成新词 李贺在写景状物时,还时常将两个不同的名词加以组合,形成一个新的偏义词,如: 兰风桂露洒幽翠。(《洛姝真珠》) 复宫深殿竹风起。(《十二月乐辞·四月》) 桐风惊心壮士苦,衰灯络纬啼寒素。(《秋来》) 斜山柏风雨如啸。(《老夫采玉歌》) 横船醉眠白昼闲,渡口梅风歌扇薄。(《湖中曲》) 莲风起,江畔春。(《大堤曲》) 月风吹露屏幕寒。(《屏风曲》) 花风满秦道。(《春归昌谷》) 楼前流水江陵道,鲤鱼风起芙蓉老。(《江楼曲》) 上述“兰风”“竹风”“桐风”“柏风”“梅风”“莲风”“月风”“鲤鱼风”,都是以“风”为中心词,而修饰以兰、竹、桐、柏、梅、莲、月、鲤鱼等与时令有关的名词。其中除“竹风”“梅风”外,余皆为李贺首创。这种琢词法,相较如“东风”“春风”“朔风”等习见的表达更形象,并且带有鲜明的个性。如“桐风”让我们想到秋日梧叶枯黄,秋风吹过时发出的窸窣之声,兴起流光易逝之感,故曰“桐风惊心”,它既诉诸于大自然的声和色,也诉诸于诗人的心灵。如果用“西风”“秋风”,就要抽象得多,画面感和形象性也会打折扣。又“梅风”,和“梅雨”一样,让我们仿佛置身于江南五月梅熟时那带着潮热的南风中。“鲤鱼风”勾起的,是对于南方水乡的想象,秋风吹浪,鲤鱼跃波,空气中仿佛能嗅到水乡特有的咸腥气。 姜夔写景,也善用上述李贺的这种方法来创造景语: 梅风吹溽,此君直恁清苦。(《念奴娇》) 双桨莼波,一蓑松雨,暮愁渐满空阔。(《庆宫春》) 虹梁水陌。鱼浪吹香,红衣半狼藉。(《惜红衣》) “梅风”“莼波”“鱼浪”“松雨”,其构词法显然和前述李贺“梅风”“桐风”“鲤鱼风”等相同,不过中心词由“风”而扩至“雨”“波”“浪”。如果说李贺由“竹风”“梅风”而窥得一种写景造词之法,并将它与各种自然物如兰、竹、桐、柏、梅、莲、月、鲤鱼加以自由的组合,效果参差不齐,带有一种实验性。那么,姜词用此法时,则更多地出于一种审美的考虑,更重视一个浑成的境界的营造,艺术上更加成熟。如“鱼浪”,写出西风吹浪、水面上游鱼出没之景。尤其“莼波”一词,为姜夔独造,既写出吴中特有的风景(莼是吴中名产,以其浮于水面,故云莼波),又暗用张翰见秋风起而思吴中莼鲈的典故,寄托作者的归隐之思。这里的“暮愁”,是乡愁,也包含着欲归不得的人生遭际,故“暮愁”句下直接“呼我盟鸥,翩翩欲下,背人还过木末”。从这里我们可以体会姜夔在琢字造词时,不仅仅着眼于字面之新颖,形象之鲜明,还往往镕炼典故,前后呼应,以求得一种浑成圆满的艺术效果,这是他高于李贺的地方。在写景方面,称得上是“微妙”;而就用典而言,“莼波”也深得“熟事虚用”之妙,故能意新语工,而无滞碍之病。姜夔言“体物”要“意中有景,景中有意”,“双桨莼波”数句可以当之。《白石道人诗说》云:“意格欲高,句法欲响。只求工于句字,亦末矣。故始于意格,成于句字。”可见他对于意格和句字的关系,是有着很自觉的思考和追求的。 通过上面的分析,我们发现,姜词在琢字炼句时,确实对于李贺诗的语言艺术有着广泛而深入的汲取,并且主要集中在写景艺术上,由此造成一种鲜明的形象和新巧的风格。但这种取法同时也是局部的,限于一句之内,若非仔细体认,很难辨识出这种影响。姜词对李贺诗的此种取法,对于后世如吴文英词有直接的影响;不过吴文英学李贺诗,不避深晦,可谓得失参半。相比之下,姜夔词对杜牧诗的取法,则主要表现在对杜牧诗境的巧妙化用上,造成叙事的含蓄和抒情的深曲,由此加深了词境,甚至具有一种寄托性。其影响主要在于章法。 唐圭璋先生曾称赞姜夔词“一以精思独往,自拔于宋人之外”(《姜白石评传》)。这种卓然的成就,是建立在对唐宋词广泛的继承和汲取的基础上的。他将词体创作深植于中晚唐以来的古乐府与声诗的传统中,其中对李贺古乐府和杜牧声诗的取法,部分地造就了他词体的语言特色和艺术风格,同时也是他自觉“打破作为今曲子的词与古曲、古乐府之间的壁垒,在观念上突破了词乐与词体的狭隘门户”在创作实践中的表现。本文的写作,是探讨这一问题的一个初步尝试。

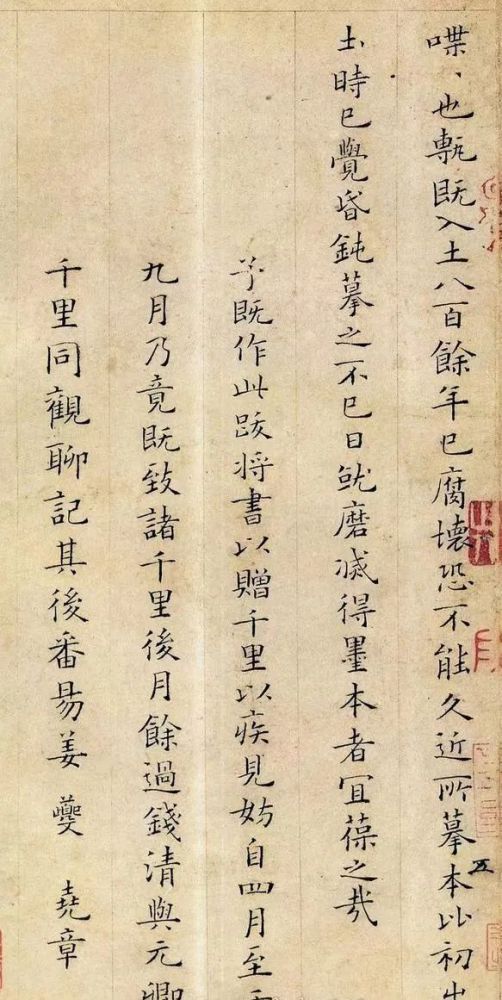

姜夔跋王献之保母志手迹 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|