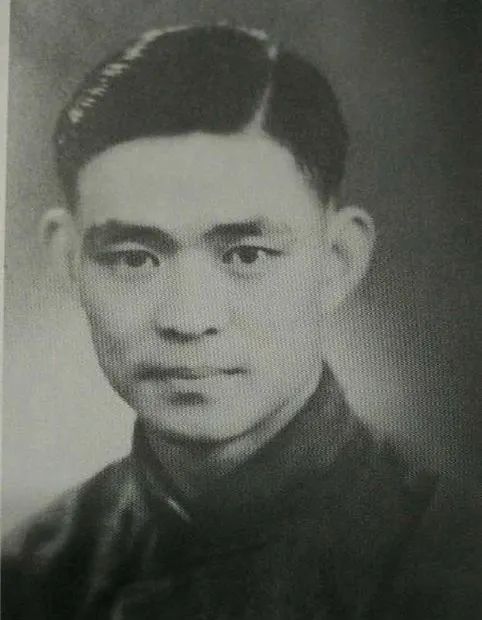

| 任铭善(1913—1967)先生为江苏如皋双甸镇人,字心叔,书室名尘海楼、无受室。1935年毕业于之江大学国文系,留校执教。早期专治文字音韵之学,后又拓展至经学,由《礼》及《易》而《诗》,其所著述多有发明、为人所未道者,极得马叙伦赏识,誉之为“经学江南第一”,但 20 世纪 60 年代即“郁郁以殁”。其弟子王元化在《记任铭善先生》(《文汇读书周报》特稿,2005 年 2 月 4 日)文中说,任先生由于“忠言直行”以致坎坷一生而“陷入悲惨之境”,未能尽展其才,令后学惋惜不已。

任铭善先生 一 任先生为人耿介,重视气节。之江大学是一所教会大学,读书于此、教书于此的任先生却从不为教会利用。杭州沦陷后,之江大学迁至上海英租界慈淑大楼办学,校方曾诱迫教师加入教会,而任铭善与蒋礼鸿(云从)坚决抵制,此事为他们的老师夏承焘(瞿禅)先生钦佩不已,新中国成立后两度提及,先是在抗美援朝座谈会上,“予讲在之江时,明思德胁迫蒋云从、任心叔入教会事,二君当时处境皆甚艰难,而毅然拒绝,予至今佩之”(《夏承焘集·天风阁学词日记》,1950 年 11 月 18 日。下引仅称《日记》及年月日)。1964 年,夏师又写文章回忆此事,说校方召集任、蒋、夏三人去会议室,先让任入内间谈话,要他加入教会,任坚决抵制,校方说:“你不入,我们就开欢送会(辞退)。”任则说:“那就开会吧!”接着找云从,蒋也坚决抵制,说:“中国书都读不完,哪有工夫入教会读《圣经》!”明思德见二人都拒绝,也就未找第三人夏师了。夏师家乡温州当时未沦陷,“对我来说,进退裕如。但任、蒋二位家乡已沦陷,如此倔强,极可佩服”(见吴思雷编印之《夏承焘轶闻》,下称《轶闻》)。 心叔师不为美国教会所利诱,也不被日伪刺刀所吓倒。1942 年 2 月 7 日,日寇封闭了之江,夏师乃于 4 月 30 日回到家乡温州;稍后任师也回到业已沦陷的如皋。夏师先在温州中学执教;任师则闭户侍奉亲人、潜心治学,岂料“寇来据其家,日与非人处”,虽“艰辱备至”,但“著述不倦”。夏师闻知其困,挂念不已,作《念奴娇》词,有“孤愤书成,八方笳动”句(《日记》1942 年 9 月 14 日及 19 日)。任师一次外出就医,还被“伪兵所执,亟挟至营舍”,“鞭挞甚厉”,任师则表示士可杀不可辱,高诵《孟子》“以自解”,后得“邻人愤集,乃释归”。夏师获悉后,不禁感叹“心叔患难之中,不屈不迫如此,真令人敬畏,其生平谔谔不阿,在沦陷区中至可危,又有老母妻女,不能招之来温,念其困苦之状,为之心神不宁”(《日记》1942 年 11 月 6 日)。不久,夏师被浙大龙泉分校郑晓沧主任聘为国文系教授,便力荐心叔,龙泉分校聘之为“教授,月薪三百元”(《日记》1943 年 3 月 27 日及 6 月 2 日)。心叔师乃于 6 月 25 日抵达龙泉,从此师弟二人又在同一校执教,直到任师病逝。 抗战胜利后,浙江大学迁回杭州。对于战后国民党统治的腐败,任师极为不满,曾对夏师说“国民党政府中主管人员,家中一切开销,无不取给于国家”(《日记》1949 年 2 月 4 日)。杭州解放前夕,物价腾飞,人心惶惶,每当学校发薪,教工都上市换金以保,“争先恐后”,“惟心叔澹定,耻于言利,其家累重于予数倍,夷然不以为忧,其定力可佩”(《日记》1949 年 4 月 10 日)。而任师之所以“澹定”,乃由于对解放区的了解,曾对夏师说“苏北情况,谓四民皆安乐”,并断言“江南约须两年后乃能有此”(《日记》1950 年 2 月 27 日)。杭州解放,任师在努力学习列宁、毛泽东著作(《日记》1950 年 5 月 1 日及 29 日)的同时,又全身心地投入新社会的文教事业中去,如办冬学、推广新文字活动等(《日记》1950 年 1 月 15 日及 26 日),当然教学工作也并未放松。 二 笔者是 1950 年秋考入浙江大学文学院中文系的。当年教育部对高校的课程开设有所改革,如“古代文学仅散文选、韵文选、文学史三门”,而“往年专书选读,有诗、易、三传、三礼、论、孟、老、荀等,……均已停开,由国学转入文学”,以致不少老师无课可开,年过半百的系主任郑奠(石君)先生,面对如此局面,“以人事不易分配,甚感为难”(《日记》1950 年 3 月 16 日及 6 月 24 日)。而任师在各项工作中表现出的行政才干,颇得校长马寅初的赞许,在赴任北京大学校长前夕,曾“邀心叔任中文系主任,心叔逊谢”(《日记》1951年 4月 9日)。马寅初北上后,由副校长王国松(劲夫)主事。

王国松校长 他虽认为“石君有问题,恐不易维持”,但“又嫌心叔太粗”(《日记》1951 年 6 月 29 日)。心叔师也表示不会接受此任,但又认为“任事如作战,须有必死之心,乃无不成之事”(《日记》1951 年 6 月 13 日)。正当此际,之江大学来聘其为教务长,乃“决心往之江任职”(《日记》1951 年 7 月 31 日)。但之江人事之复杂亦如浙大,到任方十天即感到“之江文学院殊难领导”(《日记》1951 年 8 月 12 日)。如原先任职于之江的夏、任二师,抗战时入了浙大,而 1937 年即应竺可桢校长之聘去浙大任教的王驾吾(焕镳)师,却于抗战胜利后去之江任代理秘书长,解放后则任中文系主任。在任师重返之江不到一年,浙大文学院又与之江重组浙江师范学院。人事分分合合,关系自然复杂,身为教务长的任师,特别敬业,对老师讲课、学生听课,常亲临教室检查。为一位老师“开课事”,中文系副主任与之发生争论,“几失和”。由于任师“做事太犀利、太意气”(《日记》1952 年 11 月 7 日),因而招怨多多,在“三反”和“思想改造”运动中颇遭批评、责难,当然其中也难免不夹杂个人成见。夏师即认为在运动中“同学帮助比同事大”(《日记》1952 年 7 月 21 日),乃因同学提意见大多就事论事,没有同事那样涉及往日恩怨。笔者也作为学生代表参加了老师的运动,《日记》中也不时提及笔者所提的意见。后来我还写了《和夏承焘老师同在运动中》一文(《历史学家茶座》2008 年第三辑)有所回忆。在运动中,对任师的“共同意见为自高自大,脱离群众,轻作批评,战斗性胜于团结性等等”(《日记》1952 年 2 月 25 日)。党委书记焦梦晓同志曾对当时的系主任王西彦师说,“心叔工作积极,而缺点亦多,今日同事提意见甚尖锐,虑其体弱动气”,请西彦师转嘱瞿禅师对其“婉言规劝,稳定其心情”(《日记》1952 年 8 月 15 日),但心叔师并未能摆脱这一困窘处境,终于在数年后的“反右”运动中被定为“极右”。笔者于 1953 年毕业离校后,对任师的情况不甚了了。在王元化同志文章中,知道他被定为“右派”的“罪行”有二:“一是鼓励学生走白专道路,二是因龙泉窑遗址遭到破坏,他曾提出过呼吁和批评。”一旦定为右派,便被“开除职位,下乡监督劳动,照顾其多病,留校资料室工作,监督其在本校农场中劳动,月给十五元”(《日记》1958 年 8 月 23 日),直到四年后方脱“冠”。瞿禅师记其摘帽后“努力工作,得一部分党员信任,但又好臧否人物,好出主张,引出旁观者又欲揽大权之谤。六七年前故态渐渐又萌,甚以为惧”(《日记》1964 年 6 月 9 日)。两年后,“文革”骤起,老“右”自然被牵出批斗,直到胃癌不治,于 1967 年病逝。一生忠言直行,坎坷以终。 三 任师又极富情义,此可从其与瞿禅师的相处中得知。 夏师曾说:“心叔初来之江,仅十八岁,今年四十矣。与予相处二十年,中间仅二年暌隔。心叔谓与家人相处,亦不及与予之久长,谈话亦不及与予之多。”此乃 1953年 1月 16日夏师所言(见《日记》),但此后相处亦如此,直到 1967 年病逝。当然,戴“帽”四年暌隔,乃形势使然,并非师弟二人所愿。 夏师被浙大龙泉分校聘去任教,一住进建于青山高松中的宿舍,“爱其萧爽”,便“欲招心叔共之”,并赋《小重山》词,有“休问武夷船,何如来抵足,宿松颠”之意(《日记》1942 年 12 月 9 日)。此际,之江已在福建邵武续办,分别给夏、任二位寄了薪水及川资,力促他们回去。但浙大不愿夏师去职,而任师又因夏师“在浙大,惮于独往”(《日记》1943 年 2 月 26 日),在夏师推介下,浙大亦聘心叔。任师应聘而来龙泉,夏师即与之商量之江事,表示“予决不去,心叔亦决留此”(《日记》1943 年 6 月 26 日),并将之江所汇款项退回。 龙泉分校建于离县城十余里的坊下村,教师宿舍用杉木、竹竿搭成,虽十分简陋,但处青山丛中,景色可人,郑晓沧名之曰“风雨龙吟楼”,孙养癯集宋词为联: 凭栏久,望西北神州,东南佳气; 吾庐小,在龙蛇影外,风雨声中。

浙江大学龙泉分校 可见他们虽执教于万山丛中,却心念战乱中的“神州”。王季思回忆说:“中文系教师同住集体宿舍的,除瞿禅和我外,还有嘉善徐声越、如皋任心叔、寿县孙养癯。他们家乡早已沦陷。永嘉地处沿海,敌人随时可登陆。为了抗战的胜利,我们力图以爱国思想教育学生,在诗词创作里反映国民党统治区的黑暗、腐败现象。思想上的同仇敌忾,使我们休戚相关,学问上的志趣相投,又常得文字商量之乐。”(《一代词宗今往矣》,香港《文汇报》1986 年 8 月 18 日)夏“治词”,王“治曲”而任“校经”,用力极勤,夏师诗云“邻任真痴人,深灯勘豕亥”(《天风阁诗集·龙泉竹楼各友会吟》),记心叔治学半夜犹不歇。 夏、任师弟二人在治学之余,还相互砥砺名节,早年夏师就曾说过“自我识心叔,平生兼师友”(《日记》1938 年 7 月 12 日)。在龙泉,生计艰难,但均能分清义利,任师自如皋赴龙泉,原可领川资及学术研究费而不支取。夏师感叹道:“噫,他人有妄取不义之财者,闻心叔耿介之操,能不愧死。”(《日记》1943 年11 月 24 日)。当教育部颁发任教 15 年以上的教授奖金 1500 元时,之江、浙大均为夏师领得,而夏师却辞去浙大一份,“同事有劝予不妨两领者,予念平日教人者何事,不得以此自愧于此”(《日记》1943 年 12 月 16 日)。夏师还应心叔之请,摘录所读之中外典籍、中西哲人有关为人治学之警语 30 余条约 3500 余言,名之曰《贻任录》,赠给心叔,并在小序中说:“心叔郁郁多高抱,不能谐俗,幸诵此相勉。”此录最后一条,则为心叔师所自语:“心叔有二语曰,胸有成竹,目无全牛。又云,未成大方,先立小隅。皆确对,可置座右。” 当心叔戴“帽”后,处于逆境,虽师弟二人再度“暌隔”,乃由形势使然,彼此感情未曾稍减。当心叔每月只领生费 15 元时,生计十分艰难;文章又发不出去,夏师乃毅然在文稿上签上自己名字,发表后将稿费交心叔。为此,夏师挨过多次批评。当其脱“冠”后再来夏师府上“小坐”,夏师不禁感叹道“四年不来矣”(《日记》1962 年 3 月 19 日),包涵无限。此后一如往常,一齐“吃元宵”、“共午餐”(《日记》1964 年 3 月 1 日及 29 日),讨论白石词(《日记》1964 年 3 月 15 日),还一同去探视病中友人(《日记》1964 年 3 月 24 日)。及至“文革”骤起,夏师首批即被定为资产阶级反动学术权威,屡遭批斗,而任则“陪斗”,师弟之间的正常交往又中断矣。晚年,夏师在北京还对友人说:“当时令心叔陪斗,我自己倒无所谓,褎如充耳,任凭造反派乱说,可是心叔气傲,他受不了。”(《轶闻》) 1974 年,心叔殁后七年,徐声越师访夏师于湖楼,谈及龙泉往事,乃“共伤才子早生天”,心叔殁时方 54 岁;“临平冷月梦回车”,任墓在临平,至今梦中也难忘(《天风阁词集·玉楼春》)。此际,“文革”尚未结束,夏师仍在“靠边”,却思念弟子不已。“文革”结束后,1979 年又写有《挽任心叔二绝》,则直言“路人都怪气纵横”、“高年厚福君无分”(《天风阁诗集》),记心叔之耿介性格和坎坷生平。心叔逝后,徐声越亦有诗云:“屈指交情廿五年,中间相望隔山川。”“临平此去泥涂阻,细雨清明并罔然。”王季思诗云:“耿介谁能及,锋芒我独钦;龙吟风雨夜,回首泪沾巾。”心叔已殁,当年同聚者,忆及往昔,能不伤悲! 四 心叔师虽享年不永,但却成就后进不少,佼佼者有王元化、陈从周等。一如任师对夏师那样,他们对任师也是感念不已。 王元化是著名的文艺理论家,抗战时期从北京来沪,师从正在之江任教的心叔师。据其晚年回忆,心叔师执教极严,要求也高,多次指出其为文缺少“气”,再三强调中国传统文化中有关“文气”的论述,如曹丕《典论·论文》中即云“文以气为主”。

王元化 王元化受其启迪、教诲,后来在自己的文论著作中特别注重“文气”的阐说。当任师被定为“极右”之际,元化同志也被打成“胡风反革命分子”,多年不能相聚。迨元化同志复出后,任师早已病逝。复出后的元化同志曾任中共上海市委宣传部部长等职,后又在华东师大指导博士生,直到上世纪 90 年代、年逾古稀之后,方专程去杭州探望思念不已的任师家属,坚持以弟子身份立在坐着的师母身后合影留念,并将此照收入他的画传《跨过的岁月》中。当其患病卧床时,口述《记任铭善先生》一文,由心叔师弟子黄屏记录,再经他修改后定稿。此文发表当日,他又电告黄屏,让她注意文末加写的一段“论曰”,并说过去他写过熊十力,写过郭绍虞、林淡秋,都没有在文末写过“论曰”一类的文字,此次乃学习“太史公曰”的形式,对心叔师忠言直行的性格和坎坷一生的际遇,做了深入的剖析和评价。“论曰”中云:“忠言常忌于当道,直行多为社会所不容也。呜呼,任先生两者兼而有之,怎能不陷入悲惨之境。他的敬业精神是令人肃然起敬的;他以直道事人,也是无可厚非的。”“要他和光同尘,与世推移,那么恐怕也会使身上那种耿介正直与敬业精神随之消失……恐怕这也就是人生产生许多困扰和悲剧的原因之一吧。任先生也难逃此数。”元化此论,极其深刻而中肯地揭示了任师的际遇和命运,使后人能正确地认识和评价这样一位杰出的学者。记录者黄屏在《吾师吾友王元化》(《上海滩》2008 年 6 月刊)一文中介绍了元化的评论,并引用了“任先生的学生、华东师范大学的施亚西教授”和“也是任先生的学生、南京师范大学博导陈美林教授”的读后感。只是据编者说此文在编发中,元化同志即于 2008 年 5 月 9 日病逝。 中国建筑史专家陈从周教授,也是夏师、任师弟子,他们师弟间的交往,《日记》中多有记述。心叔师去世后,他曾以高丽笺请任师同学、同事蒋礼鸿(云从)将心叔师《尘海楼诗词》写成长卷,并请当代名家题跋,叶圣陶为之题《浣溪沙》词一首,有云“蒋钞何殊吴札剑,陈藏长托子期悲,交情生死见今时”,用“季札挂剑”、“伯牙破琴”的典故,以喻任、蒋、陈师弟间之深情,读之令人伤感不已,益增对心叔师之思念。 笔者读大学时,任师也是我的老师,但未从任师学习文字音韵之学,对经学也不甚了了,平常不敢以弟子自居,但在 1977年末,却被前辈学者段熙仲先生说出:“你是浙大毕业的,任铭善的弟子。”段老何以有此言,乃是他看到南师学报(1977 年第 4 期)上我所写的《略论吴敬梓“治经”问题》一文而发。1977 年安徽出版的《儒林群丑的讽刺画卷》和北京出版的《儒林外史》前言中,都认为这部小说是“反儒”的。对批林批孔、反修防修大有裨益,并断定吴敬梓是“用经学新解等曲折、隐蔽的方式进行反理学斗争”的。为了学术研究的健康发展,有必要对这种歪论做些驳正。不由想到当年任师与我个别谈话时再三让我注意扩大学习范围,不能仅停留在“文学”面,又介绍我读读皮锡瑞的《经学历史》、马宗霍的《中国经学史》,因而对经学略具常识。此际,又重新细读朱熹、王先谦、魏源、姚际恒、阎若璩、毛奇龄、孙星衍等人著作,以及与吴敬梓有种种关系的程廷祚、程晋芳、金兆燕、王又曾、江宾谷等人的相关论述,予以比较分析写成此文。发表后,随即收到上海陈汝衡于 12 月 17 日的来信,认为该文“提出独到见解,征引诸书,尤见学有根柢”;次年 3 月 2 日开封任访秋来信说:“关于吴敬梓的‘治经’问题,我过去没有很好考虑,大作读后,觉用力勤劬,颇有发明,个人深受启发。”段老对“经学”研究有素,读到拙作后,他对我说:“当时有些纳闷,建国后高校已不讲授经学了,你这个年龄的人,怎么会写出这样的文章来。我想了很久,你是浙大毕业的,任铭善的弟子。”此后,他所指导的唯一一届汉魏六朝文学研究生,上世纪 80 年代初进行答辩时,坚邀笔者参与其中二位的论文评审、答辩;稍后,又有一位随我攻博,早年已评定为教授。回忆往事,任师让我扩大学习范围,尚未及“而冠”之年;段老对拙作的肯定,年过“不惑”;写此小文感念师长、前辈则已“老耄”,岁月悠悠,念及当年的师长、前辈,追思不已。 ——原载《世纪风采》2015 年第 11 期 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |