| 文堪先生大我17岁,看上去外表完全是中式学者模样,其实思想意识是非常超前的。自1986年在苏州与文堪先生相识,多年来我一直视他为师长,他对我也关爱有加。我虽然没有统计过,但他给我的信应当是学人中最多的,而且书写工整,一笔不苟,内容更是满纸学问,没有任何费词。

徐文堪(1943—2023)

2023年1月4日,备受学界同行尊敬的徐文堪先生在上海病逝,享年79岁。听到这个消息,倍感悲痛。虽然近年来文堪先生信中常说自己年老体衰,但我看他还是沉稳坚韧,家族中有长寿基因,想来不会有大碍,没想到在疫情即将过去,春光就要到来之际,他却没有挺过来。悲痛之中,谨就与文堪先生交往中所受学恩,择要几点,聊缀哀思,以作悼念。

1986年苏州会定交

1985年我毕业留校任教,第一次出门是1986年5月跟随恩师张广达先生去苏州铁道学院参加“中国中亚文化研究协会苏州学术讨论会”。因为复旦大学毕业的芮传明兄当时在这里任教,所以召集了这次会议,虽然有会长陈翰笙先生以及张广达、穆舜英、陈高华、周伟洲等老师辈参加,但会议以中青年学者联谊为主,我得以认识“文革”以后从事中亚史研究的一批年富力强的人物。

会上,徐文堪先生发表有关新疆考古发现的古人与讲印欧语的吐火罗人的关系问题,让我耳目一新。特别是他文章中引用了前一年剑桥大学出版社刚出的贝利(H. W. Bailey)《于阗语文献集》(Khotanese Texts)第7集,我1985年7月从欧洲回国时带回来一本,按照当时中国国内图书馆购买外文书和编目程序来说,不可能这么快就在图书馆里读到此书。我底下问文堪先生在哪里看到这本书的,他说在上海外文书店二楼。我再看他那因小儿麻痹症而不方便的腿脚,对面前这位清瘦的《汉语大词典》编辑由衷敬佩之至。交谈之下,方知他从未出国,却对欧美各种西域语言研究情况了如指掌,说起来如数家珍。由此我们一见定交,开启了长达近四十年的学术友谊。

文堪先生大我17岁,父亲是大名鼎鼎的徐森玉(鸿宝)先生,因此他有着广泛的社会关系。自1986年在苏州与文堪先生相识,多年来我一直视他为师长,他对我也关爱有加,在使用电子邮件之前,我接到过他大量的纸本书信,有时一天两封;电子邮件通畅后,他的来信远远多于我的去函。我虽然没有统计过,但他给我的信应当是学人中最多的,而且书写工整,一笔不苟,内容更是满纸学问,没有任何费词。

书信往来 书籍传送

徐文堪先生从1977年就开始供职于《汉语大词典》编纂处,为《汉大》的编辑、出版贡献了人生最主要的精力。他做事兢兢业业,认真负责,编纂《汉大》是他的本职工作。同时他也研究汉语史、词汇学、词典学,做词语考释,他的《编余问学录》把这方面的文章放在第一组,表明这是他的本行,理应放到首位。但他的兴趣是欧亚大陆的语言、考古、人类学,以及相关的语言交涉、基因和族群起源等问题,对于这些研究的把握,在上世纪80年代,主要靠到处跑图书馆翻阅书刊来积累。文堪先生对这方面研究信息把握之快,判断出版物水平之准,我从他陆续的来信中倍感钦佩。我有关吐火罗语和吐火罗人的许多国外研究信息都来自文堪先生,他知道我开始集中精力研究粟特人时,经常告知我许多国外新的粟特学论著,特别是我不熟悉的俄文发表的研究成果。他给予我的学恩,真的是难忘也难以回报的。

文堪先生收集学术信息恐怕不止图书馆一条途径。在使用电脑传输资料之前,他如有需要,会让我把相关书刊寄给他,甚至从北大图书馆借出寄他,用完璧还。我想起来的有台版的林悟殊《摩尼教及其东渐》、魏汉茂的《伯希和生平与著述》、龟兹会议论集《鸠摩罗什和中国民族文化》等。后来我略微挣点稿费,就直接把他要的单本书复印寄送给他,如Acta Asiatica 78、哈密屯(J. R. Hamilton)庆寿文集、Tremblay的Sogdian and Manichaeism等等。虞万里兄悼念文章中提到他让我把台湾《汉学研究通讯》四十余册寄去参考,由此可见他把握信息量的魄力和能力。

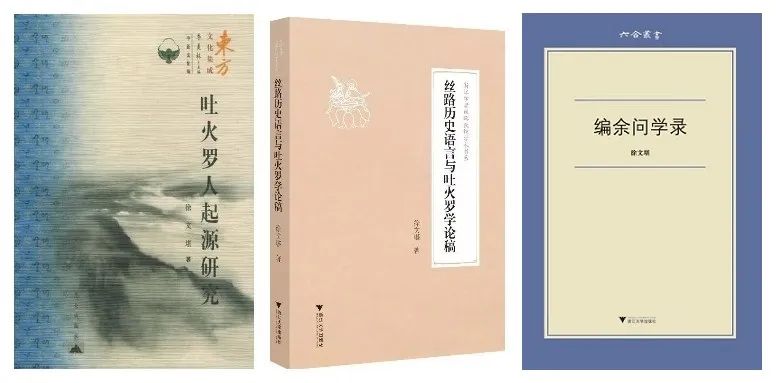

这样频繁的书信往还,让我们之间建立了紧密的联系和深厚的友谊。文堪先生自己出版的著作也都送我一册,我记录下来的就有《外来语古今谈》《吐火罗人起源研究》《欧亚大陆语言及其研究说略》《编余问学录》,还有他和潘悟云合译的蒲立本(E. G. Pulleyblank)《上古汉语的辅音系统》。我深感文堪先生是利用编辑之余的时间做学问,所以写出来的东西相对要少,但他毅力惊人,笔耕不缀。

徐文堪先生部分著作 他也把其父的大著《徐森玉先生文集》《汉石经斋文存》寄给我。此外,还把自己经手的一些图书送给我,现在记得起来的有张永言《语文学论集》增订本,有他编的《光明王国:图说摩尼教》,还有《近现代汉语新词词源词典》《唐代文学百科辞典》《古典戏曲外来语考释词典》,有他帮忙校对的杨继东、陈引驰译梅维恒《唐代变文》,当然还有他帮王元化先生编的每一辑《学术集林》。 说到《学术集林》,承蒙他的厚爱,我也受邀撰稿,但乏善可陈。1997年蒙他慨允,把在柏林调查吐鲁番文书以及所获欧美东方学的信息,以给他的通信形式,在《学术集林》卷十发表了一篇《柏林通讯》。这篇文章之所以采取书信模式,就是因为我接到的文堪先生这样的书信太多了,所以做一次集中的回报,其实平日里他的信远比我的要长,要多。

对我编辑的各种书,只要有求于他,他都是全力支持,在《敦煌吐鲁番研究》上他发表过恩默瑞克(R. E. Emmerick)与蒲立本合著《一件中亚婆罗谜文拼写的汉文文献:晚期中古汉语和于阗语语音新证》书评,在《唐研究》上发表过耿世民《新疆文史论集》书评;在《敦煌文献·考古·艺术综合研究——纪念向达先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集》发表《关于〈向达文集〉的编辑与出版——纪念向达先生诞辰110周年》,其中有珍贵的1947年7月18日曾昭燏致徐森玉先生的信。

徐文堪致荣新江信,2000年4月文堪先生对我的学术研究十分关注,对我的每一点进步都给予鼓励。2014年岁末他来信说:“从俄罗斯网站获知,您荣任该国东方文献刊物编委,甚好。”这指的是我担任俄罗斯科学院东方文献研究所主办的Written Monuments of the Orient编委,国内很少有人关注,但文堪先生特与激赏。2017年3月他来信:“您在俄罗斯纪念S. F. Oldenburg会议上论文,俄方已收入论文集中出版,在其网站上看到该书目录,因附及之。”这些消息都是我没有看到的,他总是告知我一下,以示鼓励。 让我非常感动的一件事,是2019年6月15—16日我去复旦大学参加“丝绸之路写本文化与多元文明”国际研讨会,文堪先生看到会议议程,来信说因身体缘故,近一年没有去过复旦,16日下午16时一场由我主持,他经考虑,打算在家人陪同下,前来参加,“以资学习,并向您和各位请教”。其实,这时他已经坐着轮椅,行动很不方便,但他明显是对我的支持,所以一定要来参加这一场。听完会他就离去,我送别他,不免惆怅。

我每出一本书,都会寄请他指教;主编的书出版,也都寄给他惠存。他收到后,都大加夸赞,不无溢美之词。2017年12月,我主编的《唐研究》最后一本出版后寄上,他马上回信:“惠赐的《唐研究》23卷收到,非常感谢。先生自1995年任主编二十余年,成就斐然,谨致崇高敬意! ”这个肯定,让我感到十分欣慰。

2020年11月我把新出的《三升斋随笔》寄上,随即接到文堪先生电邮:“新刊大作《三升斋随笔》已经在昨晚收到。连夜阅读,感到美不胜收,非常精彩。全书内容丰富,论断精当,充分吸取最新国内外学术成果,实非易事。我注意到您对岑仲勉先生大量论著的重视,很觉赞同。岑先生书限于当时条件,有可商之处,但总体上是高水平的。近来国内学人也开始注意用自然科学和新兴技术方法及手段研究人文和历史,我虽年老体衰,跟不上了,但相信会有美好的未来,因附及之。多年来蒙您赐教,谨表示最深切之感谢!”这好像是他给我的最后一封论学的信,文字也比较长,他最后的话似乎有点语重心长。

“吐火罗”之谜

徐文堪先生最关注的学术问题,是新疆古代“吐火罗”人的起源问题。简单说来,在罗布泊地区的古墓沟、小河墓地等处发现了距今近4000年的一批原始高加索人(欧罗巴人),他们可能是从南西伯利亚经阿尔泰地区南下到达塔里木盆地。而大约公元5—10世纪塔里木盆地北沿的龟兹、焉耆、吐鲁番流行一种被定名为“吐火罗语”的西支印欧语,学术界有不少人认为讲这种“吐火罗语”的吐火罗人就是公元前2000年以来生活在塔里木盆地的高加索人的后裔。文堪先生对此深信不疑,而且发表了多篇文章加以论证。对此,体质人类学、考古学、历史学、语言学界都有许多不同的声音。这个问题涉及到印欧人和印欧语的起源问题,也同印欧人和蒙古人的早期接触有关,甚至与人类的起源与不同支系的扩散问题相关联。

看上去外表完全是中式学者模样的徐文堪先生,其实思想意识是非常超前的,他对于新兴的分子人类学的人类单一起源说、遗传学Y染色体和DNA测试、语言起源一源论、“欧亚超级语系”假说、“农作—语言扩散”假说等等国际上的热门话题,都了如指掌,不断用各种文字形式讲述这些新学说的来龙去脉,并且把这些宏观的解说与“吐火罗”问题的解析联系起来,不断推进自己的看法。

为了及时把握“吐火罗”问题的学术脉搏,同时发出中国学者的声音,他克服重重困难,参加各种国内外的学术会议。1996年,他与中国考古学界的安志敏、韩康信、林梅村、水涛四位先生一起,去美国宾夕法尼亚大学参加梅维恒(Victor H. Mair)主持的“中亚东部铜器和早期铁器时代的居民”国际研讨会,两卷本会议论文集1998年出版。这一次会议我没有参加,但后面两次重要的国际会议,我都曾陪文堪先生前往。

一次是2000年3月8日,我和徐文堪、林梅村、水涛一起飞往洛杉矶,转圣迭戈,在Quality Resort旅馆住下,我和文堪先生同室,问学兼照顾他。3月10日正式参加美国亚洲学会的年会,整个会有两千多人,分成几个时段,每个时段有若干分会场,随个人所好,打游击式地听讲或报告。我们参加的是3月11日梅维恒主持的圆桌会议,题目是“新疆古尸对中国史前史和历史时期研究的重要性”。梅维恒开场白后,丁爱博(Albert E. Dien)首先发言,他对梅维恒的看法有所批评。然后依次是水涛讲甘肃和新疆史前文化的关系,林梅村讲新疆的史前石堆墓,我讲吐鲁番的三种葬俗,最后是爱尔兰皇后大学的马洛瑞(James Mallory)讲新疆古尸的学术意义和限度。各位发言后,梅维恒让徐文堪提问并讲述自己的看法。其实文堪先生对这个会议主题最有发言权,但他身份是编辑,按照美国学术会议的不成文规则,发言者一般都是来自大学和研究单位的人,他们不认为编辑能做学术研究。文堪先生一时兴起,讲的时间有点长,在座的许多人想发言质疑梅维恒的观点,结果袁清教授起来打断了文堪先生的发言。会后我赶紧把两位拉到一起解释,一位是原北京图书馆馆长袁同礼的公子,一位是北图善本部主任徐森玉的哲嗣,可惜他们这次才得相识,于是也就一剑泯恩仇了。

另一次是2013年6月26—28日维也纳大学玛尔粲(Melanie Malzahn)教授主持召开“吐火罗语文献的内涵:吐火罗语写本与丝路文化”国际研讨会,因为我和庆昭蓉、荻原裕敏正在开展龟兹石窟吐火罗语题记调查与整理工作,所以受到玛尔粲的邀请,徐文堪先生听说有这个会议后,也申请参加。于是,6月24日他先到北京,25日我陪同他从北大出发,到机场与狄原会合。飞行10小时到维也纳,庆昭蓉从柏林过来。晚上住维也纳大学附近的Pension Andreas宾馆,比较简陋,但好在距离会议地点不远,对徐先生倒也方便。

接下来三天会议的情况,文堪先生有专文记述,即《维也纳归来谈吐火罗学》(收入《编余问学录》),他特别表彰中国学者的发言,介绍了英文发表的观点,也提到他本人与复旦大学韦兰博士、李辉教授合作的《从考古学和遗传学的进步看吐火罗人与月氏人的不同起源》,即把与小河文遗址、察吾呼文化有关的吐火罗人和东黑沟、岳公台—西黑沟文化有关的月氏人区分开来,他希望将来在吐火罗语和吐火罗人的故乡新疆召开一次规模更大的“吐火罗学学术会议”,他套用季羡林先生对敦煌学的定位,号召“吐火罗语在中国,吐火罗学在中国也在世界”。开会几天,我尽到了照顾文堪先生的责任,甚至因为他走得比较慢,我俩错过了大会合影。不过我和他在一起的时候,十分愉快,他不时提示我发言者是专攻哪个方面的专家,发表过什么吐火罗研究的文章,特别是不同学者对吐火罗人看法的根据和假设,提示各个不同学科学者之间的偏见和局限。

2009年徐文堪先生等来北大中古史中心访问右起:荣新江、徐文堪、芮传明、刘震、朱玉麒

对龟兹石窟题记项目的大力支持

2008年我到巴黎参加“伯希和:从历史到传奇”国际研讨会,见到跟随吐火罗语专家皮诺(Georges-Jean Pinault)教授学习的庆昭蓉和荻原裕敏,开始谋划把他们两位引进到国内,开展龟兹石窟吐火罗语题记的调查与解读工作。翌年荻原应聘于中国人民大学西域历史语言研究所,而庆昭蓉则进入北京大学历史学系博士后流动站。于是从2009年开始,我们在龟兹石窟研究院前期工作的基础上,与赵莉副院长带领的团队一起,经过多次调查、测量、摹写、解读,把大约七百条婆罗谜文题记做了整理和释录,其中最多的是吐火罗语B(龟兹语)题记,也有梵语、回鹘语、粟特语等材料。

在这期间,我一有机会就向文堪先生汇报我们的工作进展,他不时也过问。2015年7月16日我去信给他:“关于龟兹石窟吐火罗题记项目,我们断断续续进行了五六年了,因为有很多学术之外的难处,所以我打算今年把这个项目结束,现在简报已经发了大半,最后整理成一个正式的报告书出版,相信对龟兹石窟研究、吐火罗语研究等,都是非常有意义的。”次日就接到回信:“石窟正式报告的出版是一件大事,盼早日问世。这也是中国吐火罗学研究的一个里程碑,历史会留下记录的。”诸如此类,他一直是一位幕后的强有力支持者。

2018年6月《题记》书稿正式交付中西书局,书局要申请国家出版基金,需要两位专家推荐。我即请新疆考古专家王炳华和最懂吐火罗语题记意义的徐文堪两位先生。邀请信发去后,文堪先生立刻回复:“关于为龟兹石窟报告写推荐书事,虽然不敢当,但此系千秋大业,义不容辞,自当遵嘱写出请政。虽然发了许多重要论文,但国外学者仍然有点隔膜,深盼中西书局务必做好,尽可能达到一流水准。近日海外吐火罗研究似较前热些,这是国内大贡献,有划时代意义。”

荣新江、荻原裕敏、庆昭蓉向徐文堪先生汇报龟兹题记工作 徐文堪先生在《龟兹石窟题记》出版座谈会上发言

2020年11月我和赵莉主编的《龟兹石窟题记》终于出版,荻原和庆昭蓉是解读题记的主力,我们十年的辛苦终成正果。当时我正好在上海博物馆开会,所以让中西书局李碧妍联系文堪先生明日去送书,又在朋友圈发了一条微信,文堪先生看到后马上来信:“在微信上看到您对《龟兹石窟题记》的说明,非常感动。您的团队十年辛劳,终于结出硕果,是有世界意义的。我得以先睹为快,自感荣幸。我因年老体衰日甚,做不了什么事。只希望在有生之年,多听到一些有关学术的好消息。”22日下午,我和李碧妍、王宇海一起往华东师大附近一家简陋的快餐店,与文堪先生见面,恭敬地奉献给他新出的《题记》三大册。他看上去身体很弱,但精神很好,见到书时异常高兴,并赠我打印出来的几篇新刊吐火罗语文章。我们谈了不短的时间,总是有说不完的话,但怕他劳累,所以大概一个多小时后告别。第二天就收到他的来信:“昨天得以快唔,承惠赐《龟兹石窟题记》和新刊大著(《从学与追念》),感激不尽!您今天离沪返京,一切请多保重(闻北京已降雪),并祝健康快乐!”虽然身体已经很弱,但文堪先生的学术热情很高,而且仍然是雷厉风行的性格。

2021年3月21日,我们在中西书局召开《龟兹石窟题记》出版座谈会,很荣幸地请来了王炳华、徐文堪两位。文堪先生坐着轮椅,身体显得非常虚弱,但他坚持发言,给予高度评价。他无法与大家一起用餐,早早由家人护送回府。当时我和大家都沉浸在新书出版的喜悦之中,没有想到这次会面竟是我与文堪先生的永诀。感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |