|

去冬,西泠印社出版社江兴祐编审来宁公干,特来舍间相访。该社所出版之《沙孟海先生日记写本两种》之一《决明馆日录·土地改革篇》中多次提及笔者姓名,江君乃以此相赠。读之喜不自禁,一则重睹先师手迹,二则当年共同参观土改的情景,仿佛又重现于眼前。 沙师是浙江鄞县人,名文若,字孟海,号决明、石荒等,又署劳劳亭长,于 1992 年仙逝,享年九十有二。沙师一家,多人参加革命,如三弟沙文汉,建国初期曾任浙江省省长。但沙师则一直从事文化教育工作。早年曾师从吴昌硕学书法、篆刻,隶、行、草、楷无不能,尤善作擘窠大字。与朱彊村、章太炎、马一浮有往还,受益良多。著述亦丰,有《印学史》、《沙孟海书法集》、《沙孟海论书文集》及本文要介绍的《沙孟海先生日记写本两种》等。先后任过西泠印社社长、西泠书画院院长、浙江省博物馆名誉馆长、浙江省书法家协会主席、浙江省考古学会名誉主席、中国书法家协会副主席。

沙孟海先生

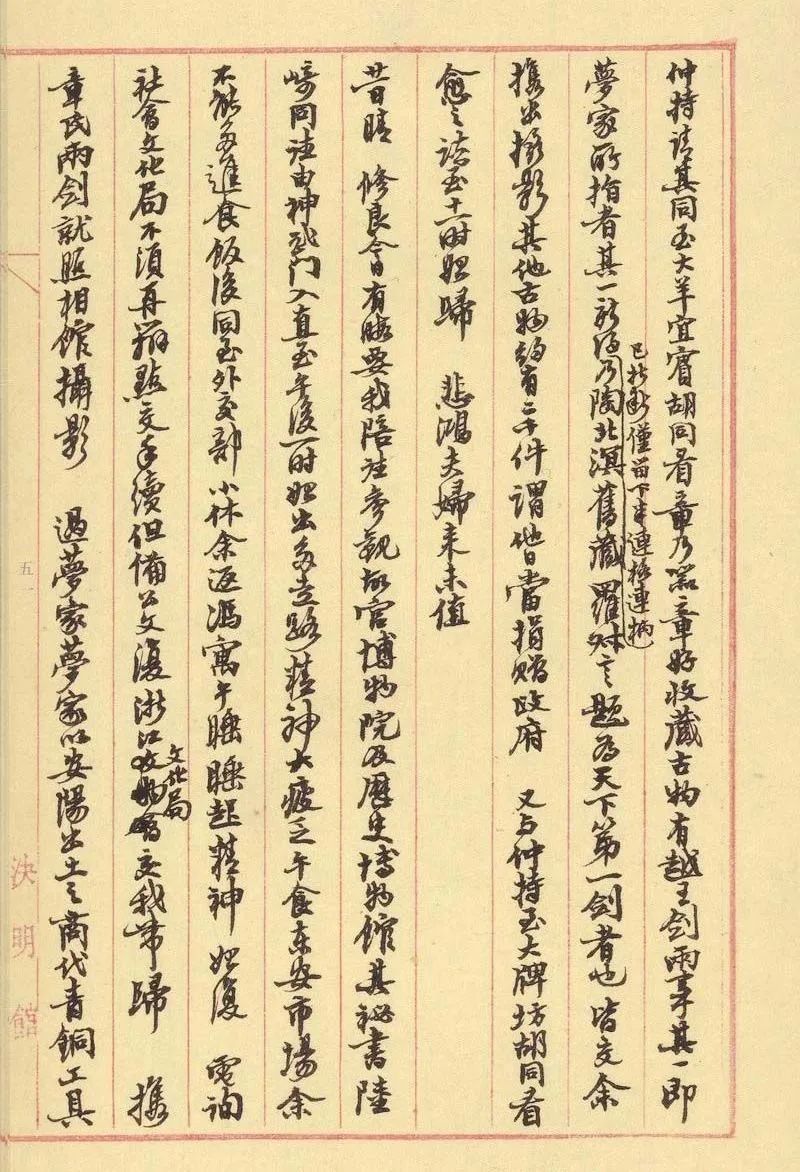

《决明馆日录·土地改革篇》(下称“日录”)从 1950 年12月 28日赴嘉兴之日起,止于返回浙江大学(1951年 1月 12日)止,共计 16日日记,“记下了当时的气候变化、土改政策、风土人情”(出版者后记),尤其是对建国初期浙西地区的土改实况有全面的反映。 何以有参观土改之举,“日录”中没有说明。笔者在《和夏承焘老师同在“运动”中》(见《历史学家茶座》2008 年第三辑)一文中有所交待,乃因中共浙江省委的建议,浙大中文系师生便去正在进行土改的嘉兴地区体验农民疾苦,了解阶级斗争。夏师《天风阁学词日记》中仅记录了“理行装,预备明早赴嘉兴参观土改”(1950 年 12 月 27 日),而在嘉兴的活动,夏师“另有日记”,但“已佚”。沙师的“日录”却正弥补了这一缺失,记录了中文系师生在嘉兴参观土改的实况。

一

沙师“日录”首篇记载了浙江大学中文系赴嘉兴参观土改的师生名单,教师有郑奠(石君),系主任,由他率队;有夏承焘(瞿禅)、徐震堮(声越)、蒋祖怡、王荣初等;沙师自然也是成员之一。学生九人,除一人为四年级学生外,其余八人均为 1950 年入学的一年级学生,笔者名字也在其中。 以此为始,“日录”逐日记载了师生在嘉兴的活动,从而反映了土改任务、方式、阶段、政策,以及对土改干部的生活规定和纪律要求,等等。 师生参观土改的地区为浙江嘉兴县王店区真西乡及附近之邵桥、庄清二乡。师生有时集中,有时分散,均根据工作需要而变动。土改的任务有二:“一曰发动群众,提高农民之阶级觉悟;二曰镇压反革命分子,彻底摧毁农村中反革命势力。”土改的进程,分四个阶段:“一曰宣传动员,二曰划分阶级,三曰分配土地,四曰庆祝胜利。”土改方式有三:“一曰联合平推,即三乡同时进行,此必干部人多乃可行;二曰重点带外围,指定一乡为重点,其余二乡为外围,以重点乡示范,获得经验带至外围乡;三曰干部轮流学习,以一乡或二乡为单位,彼此轮流学习。” 中共华东局规定了土改干部的八项纪律,上级也向我们做了传达,但具体内容,沙师“日录”没有写出。夏师《天风阁学词日记》中有在皖北参加土改的记录,其中也提及浙大文学院师生赴安徽五河参加土改出发前夕,曾订立公约七项,其中第二项也说“严格遵守土改干部八项纪律”(1951 年 10 月 6 日),但同样没有记出具体内容,而且不论浙江的土改,还是安徽的土改都相同,因为这是华东局所规定的,只是可惜具体内容不得而知,笔者虽身历其事,但至今已全然忘却。至于土改干部的生活安排,沙师“日录”中也有记载,如伙食标准,“出差干部膳费有定例,粗粝青菜,每日一粥二饭,依米价、菜价折算”,大约“每人每日三千金左右”。三千金乃指旧人民币,折算为新人民币乃三角钱。至于在“民家具食者,亦视此例”。因为每村土改干部仅一二人,不便单独起伙,乃在农民家吃“派饭”,则将三千元全部交给代伙之农家,浙江大学中文系师生在此地参观土改,“亦仿行之”,这就是说按照这一标准就餐,不另行安排。 土改中一些政策界限,“日录”中也有详细记载,如地主分为五类,处理办法也不相同:“恶霸地主,逮捕法办;非恶霸地主,但有破坏行为者,亦予逮捕,分别情节惩办;一般地主,开展面对面的斗争,使其低头;守法地主,自动交出田地、契约及应该没收之财产者,予以宽大;开明地主,团结他们。”沙师还在“日录”中特地说明“此为报纸所不载,故记之”。在实际工作中,也确实按照这一政策执行,如“庄清乡有恶霸地主曰曹锦丰,吃农民之鸡一千只,去年已枪决。今日午前斗争另一恶霸地主曹洪山,斗毕解送法院”,“地主中有王姓者,蓄田千三百余亩,其宅即今作乡公所者,此人宽厚,故村民不与为难”。而在与地主斗争的过程中,重要的工作就在于发动群众,向群众讲清政策,掌握火候,沙师记录了土改干部的工作经验,说“掌握政策颇不易,农民向来畏地主恶霸,如发动不够,则开会时噤不发言;如发动太过,则群情愤激,难免乱打”,这全在于干部如何掌握分寸。

《决明馆日录》书影 “日录”中还记载了如何区别地主与富农的界限,最主要的一条是“有无主要劳动”,这是划分阶级成分工作中十分重要的一条,因为对待地主与富农的政策不同,涉及没收与征收的区别,也涉及能够分配给贫雇农土地的多寡。因此必须十分细致地加以区别,不能以感情代替政策。“日录”中还举出具体例证:“有一人游手好闲,不洽舆情,但其子自耕,有主要劳动,村人有指为地主者,最后议定仍为富农。” 关于没收与征收的政策界限,也是土改成败的关键之一,“日录”中也有记载。以没收而言,有“六要五不要”的规定:“一要土地”,“二要耕畜、牛棚、牛草”,“三要农具”,“四要多余粮食”,“五要多余之房屋”,“六要田契”;五不要为“一不要掘地财”,“二不要乱骂乱捉乱罚乱杀”,“三不要扫地出门”,“四不要动农村中的工商业”,“五不要六要以外的东西”。至于征收的范围以及留给地主的口粮及住房数量,“日录”中也有详细记载。 在没收、征收之后,要计算出可以分配的土地,统计出应该分得土地的人口,除必要留下的少量土地外,全部分配给应得土地的农民。以庄清乡为例,“平均每人三亩八分六厘”土地,因“须留若干亩,照顾鳏寡孤独,今定每人授田三亩五分”,“各乡大抵如此数”,唯“镇西乡则有四亩二分”地。 土地分配后要公布,让农民知晓。分配工作完成后就是开庆功会,一期土改也就结束。 “日录”真实地反映了建国初期浙西地区土改的进程及政策界限,以及农民分得土地的数量,是一份极为珍贵的第一手资料。 二 《决明馆日录·土地改革篇》不仅客观真实地记录了建国初期浙西地区土改的实况,而且在最后一天的日录中,还以较多的文字表述了沙师的见解,反映了一位大学教授对土地改革的感受与体认。 在这篇“日录”中,首先概括地小结了浙大中文系师生赴嘉兴参观土改的全过程,说:“此次参加土改工作,来去共十六日。余以流动时多,初未留住一村,故如宣传动员、分配土地皆未参加,惟斗争恶霸所见最多,划分阶级所历最详,其余诸人更历各有不同,计十五人(按,其中一位同学因病来嘉兴不二日即返杭州)共分六组”,“大约师生二、三人为一组,在一、二个村子参与工作”,而系主任郑奠在助教王荣初参与下为一组,“通观各乡村”,也就是在有浙大师生参加的有关村子巡视。而全体师生刚抵达县城时,“县委会同志曾告各乡犹有盗匪,同人咸具戒心。真西乡第十三村,有一夕果闻近处盗警,其余诸村俱平安无事”,“该乡向多盗贼,港汊旁午,郊原高低”,极利盗贼活动,再加上“土改工作发动较晚”,“乡中土匪有名可指者凡有五十三人”。正因为如此,我在《和夏承焘老师同在“运动”中》一文里曾记,当时从县城下乡时,县委曾派解放军战士护送。 其次,表述了孟海师对土地改革伟大意义的认识过程。起始,沙师认为土地改革“可以法律行之”,不必“用斗争方式”,既可免除“纷扰”,又可避免“偏差”,不致发生北方土改时“将富农阶级与地主同等待遇,所谓扫地出门者”的现象。但在沙师参加嘉兴土改的实践中,发现这种现象并未出现,而是“依靠贫雇农,团结中农,孤立富农,打倒地主”,从而消除了这种担心,倒是在“江南试办之初,愈益宽大”,甚至“几无斗争,名曰和平土改”。沙师起初以为这种做法“与余悬想可以法律行之者相去不远”。不过,这又是另一种偏向,但很快得到纠正。沙师也认识到“斗争会之意义最深长,必如此始能树立农民当家作主之信心,巩固农民之团结力量,彻底铲除数千年来之封建势力”,而“和平土改”或“以法律行之”,都是行不通的,也难以实现改革土地制度的根本目的。 再次,沙师又对历史上一些有识之士提出的改革土地制度的种种设想做了回顾和评述,说土地私有制所导致的“贫富异等,贵贱悬隔”的两极现象已有三千余年,“往昔有识之士亦有深以为非者”,如汉之董仲舒、师丹,魏之司马朗,后魏之李安世,宋之张载、朱熹,清之颜元等辈,他们提出的种种主张,“皆洞悉民瘼,语重心长”,但沙师认为他们的设想“大抵补偏救弊,仅为修正之论而已”。唯独对于刘师培在《悲佃篇》中之言论、主张,沙师则颇多肯定,认为刘氏此文,“指陈利害,大声疾呼,宜为世所重视”,但令沙师遗憾的是“未有应和之者,甚至孙中山之民生主义,亦但言平均地权而止”,而且“国民党执政二十余年,何尝见诸施行”。在回顾了这些言论、主张之后,沙师认为建国后所实行的土地改革,乃是“连根带叶,全盘翻动数千年世界历史之大转折,非仅一国一时之事也”,在引用毛主席所言“文武周孔以来直至孙中山所未做的事,我们做了”之后,兴奋地表示:“余生逢其会,目击其事,是何快耶!”由衷地表现了一位高级知识分子对土地改革的充分肯定。 最后,在这篇小结式的“日录”中,沙师在充分肯定土地改革的伟大意义之余,还连带地对负责土改工作的工农干部予以热情赞扬。当时主持王店区土改工作的干部是县委民运部部长马吉德。在与他多次交往接触中,沙师对他的工作能力极其赏识,说马吉德是山东日照人,年仅二十八,贫农出身,南下干部,“初未知书,后参加革命始渐识字”。当时在王店参加土改工作的干部,“多属知识分子,无不听其指挥,心悦诚服”,认为他的知识和能力,全是“从群众斗争经验中学习得来者,共产党中此类人才极多,回想往昔但以文化程度衡量人才,不知埋没几许人才矣”,充分肯定了工农干部的能力和水平。 三 《决明馆日录·土地改革篇》主要内容当然是记录土改实况,但由于沙师视野广阔、学养深厚,于记载土改进展过程中,也常寥寥几笔涉及该地区的历史地理、名胜古迹、风土人情。例如该区何以称“王店”,乃因“石晋时镇边使王逵所居,故名”,乡名“真西”,乃是因该乡有真如寺,寺有真如塔,“乡名真西即在真如寺西也”。沙师知道“王店为朱竹垞故里”,来到此地后便留心寻访,初“闻曝书亭尚在,不知在何处也”。朱竹垞为清代著名学者朱彝尊号,朱字锡鬯,清康熙十八年(1679)以布衣荐举鸿博,授翰林院检讨。曾参与修《明史》,有言“东林不皆君子,异乎东林者,亦不皆小人。作史者未可存门户之见,以同异分邪正”而为人称道(《清史稿·本传》)。竹垞博通经史、考据,兼擅诗、词、文,著有《经义考》、《日下旧闻》、《曝书亭集》,又辑选唐、宋、金、元五百余家词成《词综》,创浙西词派,影响甚大。

朱彝尊

土改工作大体完成,沙师已访知曝书亭所在,寻步而至,但因“一狗当道吠人未果”。听附近书肆主人说,“十余年前尚完好,其后楼舍尽倾,子孙秤其木石材料及林树悉以售人,故荡然都尽”。沙师感叹道:“竹垞老人学问文采独步,当时是处旧迹,阮伯元修葺之,至今始废,前后将三百年,故家乔木,遗泽亦远矣。”伯元为清代著名学者阮元字,乾隆五十四年(1789)进士,嘉庆朝曾任浙江巡抚,“博学淹通”,著述极丰,“主持风会数十年,海内学者奉为山斗”(《清史稿·本传》)。 初访未果,于返杭之日,邀约石君师再度探访,终至亭下。亭额“曝书亭”三字为清代著名词人严荪友所题。荪友为无锡人,其人自幼即“能作擘窠大书”,与朱彝尊同以“布衣入选”“试鸿博”,又同修《明史》。沙师记道,“伯元倡议修建亭苑在嘉庆元年,越岁落成”,“竹垞老人手定竹垞十二景”,但“今来垞既无竹,池上无荷,但余一亭,岿然独存”,“围墙并失,惟桑木无恙”。 此外,对于嘉兴的风俗人情,无论厚薄,沙师也秉笔直书。如说“太平军后,嘉郡各乡人烟稀少,故多客民,绍兴人最多,湖南人次之。直至今日犹是地旷人稀,妇女悉下田与男子同耕,最为此乡美俗。唯居民公德心少,入境便见耕者但知推广陇亩,不留行路,虽诸乡孔道,亦狭不容足,桥梁崩坏,亦无人兴修”,而“移风易俗,属望于土改之后矣”。沙师希望土地制度改革之后,能有助于社会风气之改良。 总之,《决明馆日录·土地改革篇》客观地记录了一位大学教授心目中的土改实况,不仅有历史文献的价值,也有启示现实之意义。

四

读罢“日录”,近 60 年前的往事又浮现在眼前。笔者于 1950 年秋季考入浙江大学文学院中国文学系,当时浙大名师辈出,校长为马寅初,教务长为苏步青,文学院长为孟宪承,中文系主任为郑奠,以古典文学教授而言,有夏承焘、徐震堮、沙孟海诸师。入学之初,尚未开设古代文学课程,震堮师虽研治古典文学,但精通多种外语,便于课外为一年级学生讲授世界语。但自嘉兴参观土改归来后不久,即去苏州华东革大学习,其后便调至新组建的华东师大任教。而孟海师未曾给我们开过课,唯一的接触就是在嘉兴一同度过的 16 天。返校后不久,沙师调往浙江省文物管理委员会任职,而为我们讲授古代文学课程的则是夏瞿禅老师。但大学毕业以后,与夏师也无联系。直到 1961 年,夏师应郭绍虞先生邀约,在上海参加《中国古代文论选》的编纂工作。其时笔者与钱仲联先生同在江苏师范学院(今苏州大学)工作,钱先生任古代文学教研室主任,我任副主任。钱先生也被邀请赴沪参与此项工作。夏师从钱先生处得知了我的下落。1961 年秋,瞿禅师应邀到南京、苏州讲学,我参加了接待工作。但此后又未再行联系,直到 1974 年秋,夏师有信给唐圭璋先生打听我的下落,从此才恢复了联系,直到 1986 年夏师逝世也未曾中断。大约在 1975 年初,夏师来信谈及他在杭州养病,时常去龙游路沙师府上相聚,我便写信给夏师说,不知孟海师还记得我不,如果记得,想向他求一帧墨宝。很快,瞿禅师即有复信,说沙师记得你,对与你在嘉兴的相处还有印象,并附来沙师为我写的一帧条幅,是宋人杨万里的诗作:“人间暑气正如炊,上了湖船便不知。湖上四时无不好,就中最说藕花时。”至今珍藏。 将“写本”送我之江兴祐君,现任西泠印社出版社副总编,是笔者同窗邵海清教授所指导的研究生,1990 年 5 月由我主持他的论文答辩。江君也可说是沙师的再传弟子,由他所在的出版社来出版沙师的“写本”日记,也是一种缘分,特附笔记之。 ——原载《世纪风采》2009 年第 4 期 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |