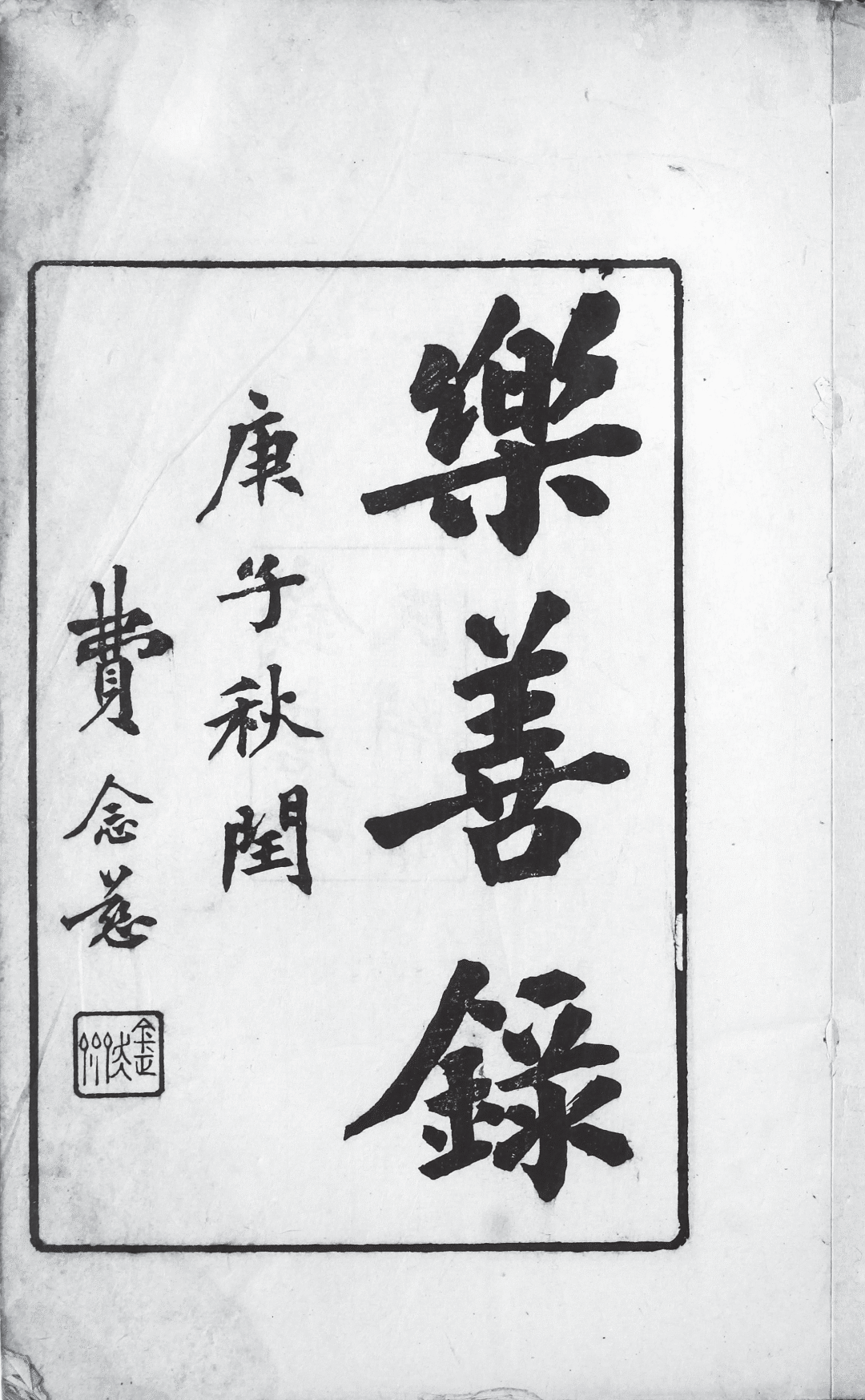

| 2013年12月28日,十届全国人大常委会第六次会议通过了《关于废止劳动教养法律规定的决定》,至此,在中国实施了50多年的劳动教养(简称“劳教”)制度被彻底划上了句号。 我国劳教制度问世于1957年,当初推出该制度其实也有其合理的一面,即对有违法或轻微犯罪行为,够不上或不给予刑事处罚的人实行强制性教育改造。该制度实施后,也曾发挥了历史性的重要作用,但是,当人们开始意识到该制度“非经法定程序而剥夺公民人身自由权利”的重大弊端后,违宪的质疑也就纷至沓来。随着我国社会主义民主法治建设的推进和法律体系的不断完善,劳动教养制度被划上句号也就是顺理成章的事了。 不过,有人在质疑劳教制度时,曾溯源说该制度“是于1957年从苏联引进的”。然而,笔者在查阅《申报》等近代史料时,发现早在清朝光绪年间,中国就已经出现了类似今天的劳教所,关押的对象也是那些够不上刑事处罚或不给予刑事处罚的人。比如,晚清举人杨乃武曾因刑事大案而被关入官府大狱,平反出狱后,则又因他事(与刑事处罚无关)而被关进了劳教所。 慈善之花结出的异果 根据文献记载,中国最早的劳教所叫“迁善所”。“迁善”的意思就是把被关押的犯人变迁(改造)为善人。中国第一座迁善所问世于光绪五年(1879)。有关这座劳教所的具体创办情况,晚清丁丙编纂的《乐善录》一书(光绪年间出版)留下了详细的记载,大致经过如下:

《乐善录》 光绪初年,经过战火洗劫的杭州,长久未能恢复元气,工商业凋敝,失业市民颇多。由此,也派生出不少无赖之徒,他们白天在大街上讹诈,晚上在民居中偷窃。杭城百姓大受其扰。官府虽然也抓捕这些无赖,但其毕竟没有犯下大罪,只能是抓了放,放了犯,犯了再抓,屡抓屡放,屡放屡犯。 由于这些无赖之徒“一日不讹索偷盗,即一日不能得生,邪僻之路由无恒业”,因此,官方也认为“其人可恨,其情可怜”。所以,杭城的这一治安乱象也就始终得不到根治。 这一现象也引起了杭州慈善界人士的高度关注。那时,中国慈善界一直奉行这样的训条:只救助品德良好、无污点的穷人,而不救助有污点、有过错的人。那么,如何在这方面破题呢? 光绪五年(1879),杭城慈善界的几位士绅破天荒地向官方提出了举办迁善所的申请,主张“凡无业游民、讹赖匪徒及掏摸小窃各犯,由府县暨保甲局审明。并无重情者,即送迁善所收管,酌予衣食,勒限戒除旧习,就其质性所近,令习手艺,劝勤惩惰,勉以自新”。时任浙江巡抚的梅启照批准了这一申请。随后,杭州百岁坊巷内的栖流所旧址改挂迁善所的牌子,中国第一家劳教所就此成立,并按所定章程行事: 一、迁善所四周加高围墙,内设牢房4号,每号5间,每间关犯人2至4人(第二年又添建牢房10余间)。牢房分宽字号、严字号,根据案情轻重或牢中表现,分别关押犯人。只有进入最宽号的犯人,才准取保释放。 二、犯人由县府衙门或保甲局送入。由于犯人大多吸食鸦片,因此实行强制戒毒方式,由迁善所为其提供戒烟丸。 三、犯人进所后,强制其劳动,“巧者画扇;拙者糊冥洋、织草履、打草绳。勤者准其尽先保出,惰者威以夏楚”。除了强制劳动外,每月的初一和十五,犯人还须听课学习《圣谕广训》《刑律》等。 四、犯人劳动,支付工资。其中30%用于其狱中;70%由迁善所保管,待其出狱后一并给予。 五、门卫、看守、保洁等人员由迁善所自己招聘,发给工资。犯人每天给饭两次。整个迁善所每年所需经费,由杭州同善堂董事筹划。 六、关押在迁善所的犯人,倘有亲属要求保释,一律由官府及保甲局分别审核。迁善所人员不得参与。 由上可知,晚清迁善所的性质与今天的劳教所类似:收容关押的对象是够不上或不给予刑事处罚的人;采用的手段是强制劳动加教育。唯一不同的是:晚清的迁善所是民办的,即由慈善机构出资创办并担负日常的管理工作,官方只负责人犯送入和释放的审核工作。 自从有了迁善所,官府便可以将以前屡抓屡放的人犯都送去劳动教养,杭城的治安也因此大为改善。光绪六年(1880)正月二十一日的《申报》报道说:浙省于上年创设迁善所,“小窃之患渐觉其少,即街市凶殴秽骂之案亦不多见”。光绪九年(1883)六月二十三日,浙江巡抚刘秉璋曾专门呈送一份奏折给慈禧太后和光绪皇帝,推荐迁善所这一新生事物,希望朝廷能给予“立案,以垂永久”。 当然,他们所提到的只是迁善所的正面功能。 杨乃武再遭牢狱之灾 杨乃武、小白菜冤案被称为清朝四大奇案之一。经许多文学作品的代代相传,以及研究文章的层层探究,此案早已家喻户晓。人们都知道杨乃武曾先后被关入余杭、杭州、京城等官府牢狱(差点送命),直到冤案平反,才走出了官府的大牢。 然而,由于历代的文学作品以及研究文章都没有关于杨乃武再遭牢狱之灾的内容,所以杨乃武后来又被押入迁善所劳教的事,鲜为人知。 1964年,杨乃武的女儿杨濬曾留下一份口述史料,但也没有提及其父被劳教之事。只是说冤狱被平反后,“我父回家继承祖业,以种桑养蚕为生。我家世代养蚕,对育种积有一定经验。我父在家传的基础上悉心研究,改良蚕种”。 然而,笔者查阅了晚清报刊后发现,杨乃武后来并没有如杨濬所说的那样专注于种桑养蚕,改良蚕种。1897年5月25日的《申报》有这样一则报道: 浙江余杭县已革举人杨乃武,素工刀笔。光绪初年因葛毕氏谋毙本夫葛品连一案牵连及杨,几罹大辟。经其妻二次京控,提归刑部复审,始得平反,仅以所为不端,革去功名,递解回籍。迄今二十余年,初时尚知敛迹,近则故智复萌,时或扛帮讼事。杭州府林迪臣太守访拿讼师,以杨为首,业经解省。审讯后,即发迁善所拘禁,以示薄惩。 林迪臣,即林启,晚清名臣,曾任杭州知府,任内兴办学校、提倡农桑。 《清史稿》中也有林启抓捕杨乃武的寥寥数语记载。但是,“扛帮讼事”(即帮人打官司,包括出主意,写状纸),担任讼师,并不触犯王法。只是讼师往往与官府作对,惹恼官员,然而,在迁善所未出现之前,官员对付讼师也少有良法,如今有了迁善所,就可以将难对付的讼师统统送去劳教了事。 杨乃武的妻子获悉丈夫被押入迁善所后,再次展开营救。当时,担任浙江学政的徐致祥,曾是1873年(癸酉科)浙江乡试的“座师”,而杨乃武就是在这年乡试中考上举人的,所以,杨乃武与徐致祥之间也就有了名义上的师生关系。杨乃武的妻子便将申诉状递交给了徐致祥。不料,徐致祥对杨乃武并无好感,不仅不施以援手,还对申诉状作了“批斥”。 营救不成,囚禁在迁善所内的杨乃武只能接受劳动教养。当然,杨乃武不会去做织草鞋、结草绳的粗活,应该是担任描绘纸扇等事。 那么,杨乃武究竟在迁善所内被劳教了几年呢?晚清《申报》中没有再作明确的报道,笔者只能根据其他文献作一些推测。 杭州劳教所两次暴狱 根据迁善所的章程,犯人释放必须具备两个条件:一是犯人必须表现良好,并已转入到最宽号牢房;二是要有保人为其保释。这两个条件缺一不可,否则,即使劳教期满,也不能释放。 钱塘县差役颜某曾因“鱼肉乡里”,被押入迁善所劳教三年。因其劳教期间表现不好,未能转入最宽号牢房,故期满后,官方不但不释放,而且还作出了再劳教七年的决定(《申报》1900年3月2日)。即使已转入最宽号牢房的犯人,如果没有保人保释,也不得释放。由于保人要承诺犯人出狱后不再犯事,一旦再犯事,保人有连带责任,所以,一般人都不愿做保人。 如此一来,关押在迁善所内的多数犯人,尤其是外地来杭犯事的犯人也就很难走出迁善所了。时间长了,必然会出现问题。 据《申报》报道,1900年4月22日(光绪二十六年三月二十三日),杭州迁善所宽字号牢房犯人毛金魁、徐阿和等人纵火焚烧牢房,并趁乱逃跑。看守奋力阻拦,但寡不敌众。后经清点,发现宽字号牢房中逃出犯人五十六名,严字号牢房中逃出五名。共计逃出六十一人。另有二十四名犯人没有逃跑。事后,官方一方面将毛金魁、徐阿和等犯人抓回斩首;另一方面对未逃跑的二十四名犯人作了从宽处理,释放了二十三名,只有圆通寺住持僧指修被转入到宽字号牢房继续关押。 1902年5月5日(光绪二十八年三月二十八日),杭州迁善所再次发生暴狱事件。当晚四鼓时,严字号牢房押犯王之林、顾阿宕、陈阿有等人,忽将镣铐击断,伙同众犯毁门脱逃,并打死看守一名。营兵闻讯迅速赶到,当场打死越狱犯人一名,抓获十七名,只有两犯脱逃。事后,王之林、顾阿宕、陈阿有等为首三人被拉到清波门外斩首示众。(《申报》1902年5月13日、5月18日、6月14日)。 晚清癸卯科举人钟毓龙所著《说杭州》一书对迁善所的两次暴狱也有记载,尽管极其简略,但也有新的信息。该书说:“(杭州迁善所)光绪二十六年三月二十三日,有重囚脱械纵火越狱。二十八年三月二十九日(应为二十八日——笔者注),又有毙狱吏而越狱者。其时,杨乃武亦在狱中,然未与也。” 这段文字透露出这样一个信息:至少在迁善所第一次发生暴狱事件时(1900年4月22日),杨乃武仍被关押在迁善所内。 笔者认为:钟毓龙所说,狱中的杨乃武未参与暴狱,应该是指未参与第一次暴狱。第一次暴狱事件中,共有二十四名犯人未参与,杨乃武应该是其中的一名。根据《申报》报道,二十四人中除圆通寺僧人指修没有被释放外,其余都被取保释放了。所以,已被保释出狱的杨乃武应该不会与第二次暴狱有关系。 若以上推测无误,那么,杨乃武在迁善所内被劳动教养的时间约为三年,即1897年5月至1900年4月22日以后的几天中。当然,如果没有突发的暴狱事件,杨乃武被劳教的年限必然会更长。 杭州的迁善所,原本确定的收容对象为“无业游民、讹赖匪徒及掏摸小窃”等轻微犯法之人。然而,由于迁善所是民办的,不是正式的官方监狱,不必按法律办事,这就为地方官员随意关押人犯提供了场所,不论是否犯法,只要看不顺眼,便可以送去迁善所,而且还能长期关押。杨乃武进迁善所,应该是属于被官方看不顺眼的那一类人。 杭州慈善人士创办迁善所,原本出于救助心愿,希望通过强制劳动和教育,使囚犯变迁(改造)为自食其力的善人。然而,由于随意的关押和长期的关押而引发的两次暴狱事件则表明:迁善所的“迁善”功能,是名不副实的。

|