| 从一生前半段的经历来看,绍兴会稽士人周福清(1837-1904)可以说是乡绅子弟在科举道路上取得成功的一个典型。 据《越城周氏支谱》(周以均、周锡嘉纂修,清光绪三年宁寿堂木活字本)记载,周福清所属的绍兴鱼化桥周氏一支,是在明正德年间从外地迁到会稽竹园桥的,始迁祖逸斋(佚名)生于弘治己酉(1489),卒于嘉靖庚申(1560),到了第五代的子信(字述先,1657—1726),就已“考授州同知,举乡大宾”,说明周氏当时已经进入士绅阶层,此时已是清康熙年间。第六代的周煌(字公允,号韫山,1689-1746)又于乾隆元年(1736)考中恩科举人,获得“拣选知县”的资格。明清时期,平民要跻身士绅阶层,最主要的途径就是通过科举考试取得功名,起码要获得举人的身份,因为只有举人才有资格出任官员。但培养一个举人,要花不少钱,反过来也说明周氏家底不错,起码是个小康之家。这从周福清1899年写的《恒训》中可以得到印证: 予族明万历时,家已小康(述先公祭田,俱万历年置),累世耕读。至乾隆年,分老七房、小七房(韫山公生七子)。合有田万余亩,当铺十余所,称大族焉。逮嘉〔庆〕、道〔光〕时,族中多效奢侈,遂失其产。复遭十七爷房争继,讼至京师,各房中落者多。而我高祖派下,小康如昔也。自我昆季辈,不事生计,侄辈继之,卖田典屋,产业尽矣。(中略)我家高曾祖,勤俭率下,岁有赢余,必置田产,所得租谷,变价买田,故田多而产实。自忠房开宝来饰店、会亨钱庄,始变浮财。各房贪利息之厚,纷纷存放。咸丰辛酉(1861),粤逆犯绍,尽为贼有。始悔不买田之失计,晚矣。我族中落由此。 据《绍兴市志》记载,乾隆四十九年(1784),绍兴合府田、地、山、荡、池、溇、塘共686万亩,其中山阴县154万亩,会稽县73万亩。而周家仅田产就有万余亩,又有当铺十所,算得上是绍兴城里名列前茅的巨富之家。因此,乾隆年间,周福清的高曾祖周绍抨就能在绍兴市中心的覆盆桥一带购买大宅院,自立门户。到了嘉庆年间,周福清的高祖周熊占又在覆盆桥老宅南边和西边各建了一所大宅院,称为过桥台门和新台门,与老宅(称作老台门)分别分给他的三个儿子(即致、中、和三房)。周福清的曾祖父周宗翰(1763-1825)这一支称作致房,分到的是新台门的房产和老台门的一部分。其中老台门房产由其幼子周崧(勇房)继承,新台门的房产则分给了分给长子周珄(智房)和次子周莹(仁房)。 周福清的祖父周珄(1783-1863)一共生了五个儿子,其中两个过继给他房,余下三子析为兴、立、诚三房。叔祖周莹亦有三子,析为礼、义、信三房。周福清之父周以埏(1816-1863)是周宗翰的长子,膝下只有一子(即周福清)一女(适道墟章介倩),房产全留给了儿子周福清(1837-1904)。其他各房,立房有一子,诚房有二子,礼房有三子,义房有七子,信房有一子。据周福清堂侄(系义房幼子之子)周冠五说,周福清早年因本房“无资延师,经常就三台门房族书塾中,趁塾师讲解经义或教授时艺,辄往旁听,一塾一塾地挨着听过去”,被人讥为“收晒晾”。(周冠五:《回忆鲁迅房族和社会环境35年间(1902-1936)的演变》,人民文学出版社1959年版。)但周福清曾祖父、致房大家长周宗翰当年给智、仁、勇三房分家的时候,留给整个致房的公祭田就有四百亩,读书田也有二十亩,足供各房轮值收租纳粮,以为延师之资。兴房只有周福清这一个儿子,按说家境应该比多子的义房要好,怎么可能没有延师之资。倒是义房多子,却有开办家塾、延师科儿之需。周福清到各家书塾旁听,应该是他比较好学,而不是他家“无资延师”。也正因为这样,周福清才能在科举道路上取得成功,成为绍兴鱼化桥周氏一支有史以来功名最高的一人。 周福清在浙江卷入太平天国战争前,已经具备会稽县附学生员的身份,又经科考取得了乡试的资格。但因战乱之故,浙江在咸丰九年(1859)己未科后,曾经停办过三科乡试,积压下了很多考生。因此,同治四年(1864)初,朝廷在重开浙江乡试之前,决定先让往年有资格参加辛酉、壬戌两科乡试的考生补考,将当年的甲子一科延至三年后的丁卯科一并开考。周福清究竟有没有参加同治四年的辛酉、壬戌两科合科乡试,今已不得而知。不过,在同治六年(1867)八月举办的浙江丁卯兼补行甲子科乡试上,他显然取得了很大的成功,以全省第86名的成绩中式成了举人。次年(1868)周福清按惯例赴京参加戊辰科会试,结果未能考取。于是,他就报名参加了军机处所属的方略馆誊录考试,被方略馆录用,分派到汉档房承担誊录方略汉文正本的工作,做了一个抄抄写写的小京官。同治十年(1871),周福清再次参加会试,结果中式第199名,成为贡士。接着,他又顺利通过殿试,成为三甲第15名进士。而在朝考中,周福清更是发挥超常,以第一等第41名的成绩被钦点为翰林院庶吉士,在科举道路上到达了荣耀的顶峰。绍兴新台门周府的仪门上,也因此挂上了署有“巡抚浙江等处地方提督军务节制水陆镇兼管两浙盐政杨昌濬为钦点翰林院庶吉士周福清立”字样的“翰林”金字匾额,成了名副其实的翰林宅第。这对周家而言,是前所未有的光荣。

周福清”翰林“匾额 不过,在翰林院庶常馆三年学习期间,周福清并没有取得优异的成绩。同治十四年(1874)六月,庶常馆散馆之后,他以三甲的成绩被选派到四川荣昌县做知县。周福清嫌四川远,就以父母年老需要就近侍奉的名义申请改派,结果被任命为江西省金溪县知县。为了给升官增添砝码,光绪元年(1875)正月,周福清在知县任上,又在陕省甘捐总局报捐,通过捐纳的途径自己加了一个同知的头衔。在光绪二年(1876)五月颁布的一张告示中,周福清的头衔是“钦加同知衔特授金溪县正堂加十级记录十次”,这说明他的平时考核(当时称作“议叙”)也是不错的。但在光绪三年的“大计”(亦即任职三年期满举行的任期考核)中,周福清却未能通过,结果在次年四月被两江总督沈葆桢(1820-1879)作为属下“不职州县官十二员”之一遭到参劾。尽管沈葆桢给他的评语尚留有余地,称其“办事颟顸,文理尚优”,对他的处分也不是“即行革职”和“勒令休致”(即退休),而是“归部改选教职”,但对周福清来说,却是仕途上的一大重挫。按照当时的规定,改任教职只适用于任职半年之内的官员,任职半年以上的照例要以原品级休致,因此,吏部在核计以后,建议让周福清进京引见,由其上司给咨赴部。光绪五年(1879)二月,周福清进京引见,四月份,仍被“以教职选用”。周福清不愿任教职,于是又花钱捐了一个候补内阁中书的差事,于该年九月二十九日到阁见习。直到光绪十四年(1888)四月,才实授内阁中书一职,职级依然是正七品。而与其同年散馆被授为编修的张佩纶,当时已做到了三品的侍讲学士,廖寿丰和瞿鸿禨则分别担任了浙江按察使和浙江学政。相比之下,周福清不能不说是仕途蹭蹬。其后,周福清还曾被派遣到会典馆、方略馆等处担任校对官和协修官,其工作业绩得到相关机构的肯定,但在乡试同考官的选拔中,他却接连几次都没有被选上,这也使他失去了仕途升迁的机会。 光绪十八年(1892)除夕,周福清的母亲戴氏(1814—1893)于绍兴家中病逝。按照清代的体制,若父母亡故,官员需离职开缺在籍服丧,丁忧三年。当时,周福清已经56岁,虽然他在过去考试时,虚报年龄,少报了七岁,但56岁的人与50的人看起来毕竟大有差别,清人在服饰打扮上比今人更显老,不可能看不出来。周福清自己也是有数的,知道一回乡丁忧守制,就再也没有了升迁的机会。因此,对回家奔丧表现得比较消极。据李慈铭日记记载,光绪十九年(1893)正月初十,他去周福清家中拜访时,周已接到家中急报,但他并没有立即禀报上司,而是隔了十来天才派家人李升到内阁禀报,说是二十一日才接到家信。禀报过后,他也没有马上启程。二月初五春社日,周福清还在先贤祠接受友人的吊唁,直到二月十二,才于上虞馆告别在京乡党友人,携眷奔丧回家,离他得知母丧信息,足足晚了一个多月。

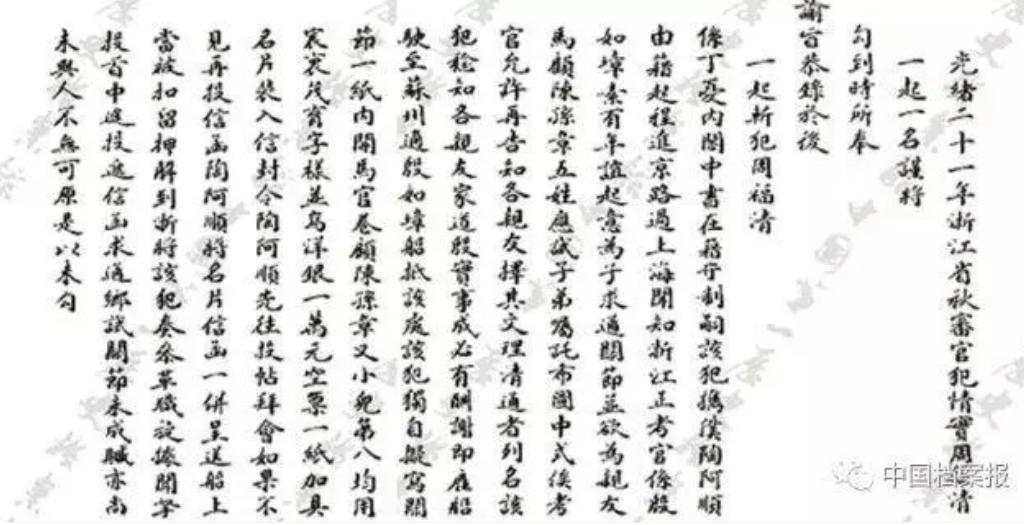

李慈铭《越缦堂日记》 回到绍兴家中,办理了母亲的丧事,周福清陷入了无所事事的状态。20年的小京官生涯,让他习惯了北京的生活,对故乡绍兴已经相当隔膜,而他一夫多妻的特殊家庭状况,也给家庭的融合增加了特殊的困难。周福清的发妻孙氏(1833-1864)与其生有一儿一女,在其长子(也就是鲁迅和周作人的父亲)周用吉(字伯宜,1860-1896)三岁时就已去世。继室蒋氏(1841-1910)生有一女(1868生),曾随周福清到金溪县任职,但因周福清纳妾,家庭不和,后来就回到绍兴家中,与周用吉一家共同生活。此外,他还曾经先后纳妾三房,分别是薛氏(1857-1881)、章氏(1861-1887)和潘氏(1869-?),并与章氏育有一子(名凤升,字伯升,1882-1918),后由潘氏抚养。潘氏是土生土长的北京人,小儿子伯升也一直在北京生活。1893年回绍兴时,周福清57岁,潘氏25岁,伯升12岁,家中正室蒋氏53岁,长子伯宜34岁,儿媳鲁瑞(1858-1943)36岁,长孙豫才(鲁迅本名)13岁,此外还有两个年纪更小的孙子,一个9岁(原名櫆寿,即周作人)一个6岁(原名松寿,即周建人)。周福清长期与潘氏和伯升一起生活,比较宠爱小妾和幼子。但幼子年纪比长孙还小一岁,暂时也不能指望他做什么,而长子周用吉已经年过而立,且早已考中秀才,虽然三次乡试(分别为光绪十四年戊子科、十五年己丑恩科和十七年辛卯科)均未中举,平时也没有表现出什么过人的才华,倒是沾染了抽大烟的恶习,身体看起来不太好,但他家人丁兴旺,媳妇育有三子,尚且有孕在身(七月生育),周福清自然也只能把光大门楣的希望寄托在他身上。 正巧这一年(光绪十九年)正月,为庆祝慈禧太后次年十月十日的六十寿辰,朝廷决定在本年举行癸巳恩科乡试,次年举行甲午恩科会试。六月十二日(公历7月24日),朝廷公布以通政使司参议殷如璋为浙江乡试主考官,翰林院编修周锡恩为同考官。而主考官殷如璋正是周福清的进士同年,虽然他当年未能进入翰林院,直接就被分发做了县令,后来又做了御史,与周福清在仕途上并没有太多的交集。但科举时代,同科举人和进士是一种极其重要的社会关系。凡是正途士人,都很看重自己的出身,同年考上举人和进士的,都将主考官称作座师,同考官称作房师,彼此之间则以“同年”相称,以此身份结为关系网,互相援引。周福清很想利用与主考的这层关系,为儿子乡试中举打通门路,但以他的丁忧在籍的七品内阁中书身份,去向一个正五品的通政使司参议请托,光论同年之谊,分量显然不够,因此,周福清与本地五个家底殷实的考生家长合谋,一起凑了一万两银票,准备向殷如璋行贿。在周福清的本意,大概是以为两三千的银两打动不了主考,如果单独行贿,单个考生考得太差,考官录取也很为难,不如多家联手,凑成一笔上万的贿金,既可以打动考官,也可以让考官在多人中择优录取。到时,只要有两三人录取,也就可以交代了。 考虑到考官到杭以后,必须住在贡院里,与外界封闭,戒备森严,行事多有不便,来杭之前,必定经过苏州,稍有可乘之机,周福清决定到苏州去见主考。七月二十日,周福清与其长随陶阿顺一道,从绍兴出发前往上海,二十三日又从上海雇船前往苏州,将船停在官船必经的苏州胥门江干守候。二十五日中午时分,看到赴浙举办乡试的考官官船停在码头,周福清就让陶阿顺去主考官船上投帖,还交给他一个预先写好的信函,信中封了一张写有洋银一万元字样的银票,列了马、顾、陈、孙、章五个考生的姓氏,并以“宸衷茂育”字样作为试帖尾联暗记,以供主考在改卷时辨识。当时朝廷对乡试考官要求很严,除了一路接待的地方官以外,不让他们在途中与其他人见面接触,也不让主考和副主考分头行事。但主考和副主考各有各有的官船,并不住在同一条船上,所以,周福清交代陶阿顺到主考官船边,先把他的名帖递上去,看主考是不是方便与他见面,如果主考有所不便,就把信函再呈上去。不料陶阿顺这个人没有见过多少世面,不太会办事,到了船边,被主考的仆从拦住一问,就将名帖和信函一并递了进去。当时主考殷如璋正与副主考周锡恩在船上聊天,看到仆从递进来的名帖和信函,心知有异,就没有理会。陶阿顺在码头上等了一段时间,一直没有等到回话,急了起来,就跟主考的仆从嚷了起来,说信封里有一万两银票,要跟大人去讨个收条。主考碍于副主考在场,怕陶阿顺乱说,就让仆从把陶抓到船里,听候发落。清代对于科场舞弊案处置极严,曾有考官为此送命。主考官殷如璋是周福清的行贿对象,也接下了周的信函,虽然并未拆开,不知道其中有银票,但已有受贿的嫌疑,对他来说,不追究比追究好。但要是他不追究,别人举报,那他就有大罪,所以他要看副考官周锡恩的态度。但清律对知情不报的处置也极严,周锡恩又不是行贿对象,犯不着给人担风险,所以他主张追究。这时,正巧苏州新任知府王仁堪来拜会主考。主考为了表示清白,就请王太守将嫌疑人陶阿顺带回苏州府审讯。周福清躲在岸上,虽不了解具体情况,但见陶阿顺被扣在船上,一直没有被放出来,心知大事不妙,也顾不得掩藏行迹,就自己跑到官船上,说是主考的同年,要与主考相见,结果被主考的仆从斥退。这段情节,写在苏州元和县县令李超琼当天的日记里,现抄录如下: 二十七日 丁未 晴 白露 犁旦,诣抚辕介祝,投刺而出。以新任府宪王可庄太守于已刻接印,遂先时往为敬贺。一见后即出阊门登舟,西过楓桥,候送抚军赴金陵监临,午正乃返棹。浙江主考殷秋樵太常(如璋)、周伯晋编修(锡恩)行抵胥门江干,有浙绅周福清遣人投以一函,附洋票万元于内,求买关节五名。殷公大怒,当将投书之人扣留。适王太尊往拜,遂令交带回讯究。乃福清恃与殷公为同年,径往求见。业已登舟,为其仆从挥斥之,乃退。余等既入谒,殷公备言其情状如此,因慨然浩叹,以为士习之污,官常之败,谓至浙人极矣。而其意若又不忍深究,虑至不可收拾也者。余辈出,再见周编修,则意也略同。亟往谒府宪请示,未得遇也,遂归。梅琴舫、苏静安、李晋溪三大令先后来一谈。 从李超琼的这则日记中可以看出,当时在场的官员,对于周福清行贿案,大多还是不欲深究的。但案情既然已经报到了苏州府,要让新任太守承担放纵的责任,却是万万不能。因此,苏州府马上将此案情上报给了江苏按察使司。八月初,江苏方面派人将案卷转到浙江,并将陶阿顺押送到杭州。因此案关涉重大,浙江巡抚崧骏乃命主管司法的按察使赵舒翘会同布政使刘树堂,督饬杭州知府陈璚亲提审讯,将涉案考生马家坛及周用吉等人一并扣考,令其到案受审,并经奏请将周福清革职,派人查拿。周福清原先在上海躲避,绍兴府霍太守接到上司要求查拿周福清的公文,当即批给会稽县查办。会稽知县俞凤冈顾忌周福清的身份,也不派人去捉拿,而是让人持了知县的名片去请周福清到署。“周妻以夫出外未归等语复县,县中即以其语禀详。”(见《申报》1893年10月20日第3版《谋通关节案续闻》)绍兴知府亦照报不误,并不采取缉拿措施。浙江按察使司见当地有意拖延,又不便因此个案直接怪责绍兴知府,就以会稽县承缉不力为由,将其记过三次。会稽县方只得加大力度,把周用吉捉到衙门扣押起来,又派了两个差役,天天到东昌坊新台门里叫喊“捉拿犯官周福清”。周福清无奈之下,只得从上海回到绍兴投案自首。 九月二日,周福清被解到杭,关在仁和县狱中。九月初八,杭州知府陈璚(字六笙,1827-1906)在府署花厅讯问周福清。据《申报》1893年10月23日第2版《初讯谋通关节案》报道: 传闻周福清从仁和县狱中提出,至府署见太守,傲不为礼。太守谓:尔在京供职有年,当知科场舞弊,功令森严,竟不自重脑袋乎?答称:这个脑袋岂仅一次。遂将关节事和盘托出,直供不讳,并述某科以某字为关节,买中者几人,某姓某名,其价若干,意在牵扯,语涉疯癫。约一点余钟,滔滔汨汨,如数家珍。值堂人役闻之,不觉毛发悚然,无不咋舌。太守知其为疯人,不复再讯,当即退堂,饬差役小心看守。周福清既到狱中,狱卒周旋其侧,若形影之不离。周福清曰:尔等如此看管,未免劳苦。我若畏罪,当时避匿不出,尔等将从何处寻觅?今既到此,岂胥在狱中轻身自殉?我烟瘾已发,速取洋烟来。于是一榻横陈,呼吸之声达于户外,烟云之气徧布室中。 杭州知府陈璚系拔贡出身,太平天国战争中投身军旅,后在淮军中辅佐蔣益澧,同治四年(1865),被破格授予杭嘉湖道一职,旋又因事于次年被降职为同知。其后历任台州、嘉兴、处州等府的知府,归道员班后赏加二品顶戴,在品级上比周福清高出许多,又是审案官员,但周福清仍对他倨傲无礼,这一方面可能是周福清自恃身份,觉得自己是科举正途出身,看不起非正途出身的官员,另一方面也体现了他作为科场案主犯的特殊心态。按理说,像周福清这样正途出身的官员,自己就是科举制度的最大受益者,本来是不该去以非法手段破坏科场考试和录取的游戏规则的。但周福清为了儿子考虑,出此下策,做了不该做的事,心理上需要将此事合理化,而合理化的最佳方式,在周福清看来,无非就是将偶发的科场舞弊个案普遍化,当作经常发生的事情,以此减轻自己的特殊情节,因此,他在公堂上对审讯者采取了倨傲的态度,不是老实交代自己的犯案情节,而是牵扯他人,拿传闻加上自己的猜测当作事实教训审讯者,试图在审讯中占据上风。这种做法,对审案的人也是一种心理折磨。所以,杭州知府陈璚在审了一次以后,就不敢再审,也不计较周福清的倨傲表现,反而要求差役对其好生看守,不要让他出什么差错。但周福清咆哮公堂一事,实在过于离奇,当时已经开始进入纸质媒体的时代,像《申报》这样的报纸对离奇的案情尤为关注。周福清科场行贿案本身虽然并不离奇,但他在堂上的表现却引起了《申报》的特殊关注,这就使他成了一个舆论关注的焦点人物。 在11月3日第3版的《谋通关节确供》一文中,《申报》记者又补充了审讯得来的案情信息: 浙江乡试时革员周福清谋通关节一案,为前报所已登。某日,杭州府陈六笙太守升坐花厅,饬将周从仁和县狱中提出,由管狱官押解至署。太守向之研问,供称犯官于丁忧回籍后,游幕于外,旋于七月间至苏州。实因名心太切,是以沿途往拜殷主试。主试因关防回避归寓,即修就书函,倩人投送,当场被获,身犯王章,今已知悔。太守问:信中马姓等五人知情否?供称均不知情。问银票何来?供称:实系空票,并无银两。初意马姓等五人,均身家殷实者,倘文字果能中式,将来可设法往取;若不获中,此票亦无处支银。太守再三讯问,周仍执定前语矢口不移。遂交管狱官带回狱中监禁,一面将口供已照录申详。 这则报道虽说是补充,但内容明显与前一则报道的情节不符,报道中描述的周福清的表现,更是判若两人,很有可能是为了弥补前一则报道产生的影响而写的。要不然,依照前一种报道的说法,既然周福清供出了那么多的人,官府就有必要去查证,如果查无实证,就必须回过头来进一步追究周福清的责任,那周案就更难收场。所以,为了弥补,官方就必须向报馆提供另一种说法,表示周福清有自责和配合审讯的表现,没有牵拖他人。但覆水难收,周福清咆哮公堂,牵扯他人的情节仍在到处流传。据李慈铭九月二十二日日记,周福清科场案发之后,李慈铭曾经写信给他和周福清共同的友人鲍敦夫和吴介唐,约请二人与他一同联名致函浙江按察使和绍兴知府,希望在国法允许的范围内对周福清及其家人予以适当照顾,“乞饬狱吏少假借之,勿致狼藉,且护持其家属”,但因“闻介夫连引副考官及前两科副考官”,两人都表示“不便为言”,李慈铭也只得作罢。 不过,基于各种考虑,审理案件的浙省高官对于周福清还是采取了回护的态度。十一月十日,浙江巡抚崧骏上奏朝廷,对周福清案作了这样的陈述: 七月二十日,周福清携仆陶阿顺,由绍郡起程进京探亲。二十三日路过上海,探问浙江正考官殷如璋与伊有年谊,周福清一时胡涂,起意为子求通关节,并欲为亲友中马、顾、陈、孙、章五姓有子弟应试者嘱托,希图中式,各主考允诺,再向各亲友告知,择其文理清通诸生列名。周福清素知各亲友家道殷实,不患无人承应,事后必有酬谢之资。即由上海雇船开驶,二十五日晚至苏州停泊,周福清独自拟写关节一纸,内开五人马(官卷)、顾、陈、孙、章,又小儿第八,均用“宸衷茂育”字样,并写洋银一万元空票一纸,加具名片,装入信封。二十七日,正考官船抵苏州阊门码头,周福清嘱令陶阿顺先去投帖拜会,如不见,再投信函。陶阿顺将名帖信函一并呈送正考官船上,当经正考官扣留,押交苏州府收审,转解到浙,饬府讯供,将官卷马家坛暨周用吉一并扣考,并经奏请将周福清革职,委员查拿。周福清先避住上海患病,随后回籍,闻拿畏罪自行赴县投首,并饬查提马家坛、周用吉到案。由县先后解省,发委讯办。钦奉谕旨,遵经饬据讯认前情不讳,诘无预谋买求中式之人,矢口不移,案无遁节。 这份奏折,明显采信了对周福清有利的说法,称周福清此行目的是探亲,去苏州是一时糊涂临时起意,请托是其一人所为,且有自首情节,其目的不仅是为了尽可能地保护周福清,也是为了保护可能涉案的官卷考生马家坛的家人(其父马传煦系翰林院编修、国史馆总纂官,祖父马光澜曾任山东盐运史)。对此用意,奉上谕草拟处分意见的刑部尚书松涟也心知肚明,故在奏折中也有意为周福清开脱,称: 细绎例义,必考官与士子彼此商说允准,或书明银数,或给予字眼,一与一受,方可以交通贿买论。若仅向考官函托贿嘱,当被举发破案,即与此例稍有不符。……该革员虽有交通贿买之情,究未遂其交通贿买之计,其事尚属未成,若竟照交通贿买关节例拟以斩决,未免过严。衡情酌断,似应量予未减,……于斩罪上量减一等,拟杖一百,流三千里。 为了让皇帝相信刑部没有宽纵案犯,松涟表示刑部在量刑的时候,没有考虑投案自首这一可以减轻处罚的因素,“据称事后闻拿投首,第以职居清要人员,明知科场例禁綦严,辄敢以身试法,甘冒不韪,应不准再行累减,以昭炯戒。”用意是让皇帝相信这已经是很严厉的处罚了,不要再加重。但是,光绪帝的想法却不同。十二月二十五日,就在刑部奏折送上去的当天,光绪帝发布上谕,表示不同意刑部的议拟,要对周福清处以极刑: 科场舞弊例禁綦严,该革员辄敢遣递信函,求通关节,虽与交通贿买已成者有间,未便速予减等。周福清著改为斩监候,秋后处决,以严法纪,而儆效尤。钦此。 圣旨一出,周福清案再无回旋余地。但在光绪一朝的统治体制中,光绪帝并不是最高的权威,最有权威的还是慈禧太后。为了庆祝皇太后六旬万寿,光绪二十年三月十一日,朝廷发布上谕,“本年恭逢皇太后六旬万寿,已奉恩诏情实,各犯一概停勾”,将所有原定要在本年秋后处决的死囚全都暂缓处决,仍以“斩监候”(亦即死刑缓期执行)的方式羁押在牢,等候次年处理。周福清侥幸逃过一劫。但周福清犯案的根由,原本就是因上年朝廷决定为庆祝慈禧大寿开恩科而起,可见专制社会的制度和国法,最终还是围绕最高统治者的好恶而转移的。 过去人们往往只把周福清案当作科场舞弊的一个个案,就事论事地叙述事情的经过,很少联系当时的政治背景。其实,周案的发生和处理与许多大的事件有着直接和间接的联系。如上所述,当时第一件与周案密切相关的大事,就是朝廷为慈禧太后庆祝六十大寿。除了对士子开恩科、对死囚免勾斩,以及普免以前民欠银粮等常规举措以外,朝廷还不惜花费巨资,将颐和园修缮一新,准备在十月十日隆重举办皇太后六十大寿庆典。不料当年三月,朝鲜政局动荡,导致清军介入,与日军发生冲突,最后引发中日甲午战争。从当年七月一日(公立8月1日),清、日两国互下宣战书,到次年三月二十三日(公历4月17日)签署《马关条约》,中日两国一直处于交战状态,朝廷就连慈禧太后庆寿典礼也顾不上,自然也不会过多地考虑一个死囚犯的生死。虽然刑部按照常例,在九月初四日(10月21日)就已经准备好了两道内容相反的上谕,一道是:“奉旨:周福清著予勾。钦此。”一道是:“奉旨:周福清著免勾。钦此。”御史钟华还同时题本:“臣等谨遵定例,将浙江省情实官犯开列花名具题。伏乞圣鉴勾除,敕下臣等遵照勾除交与刑部行文该省行刑。其决过日期,令该抚仍照例奏闻,臣等未敢擅便。谨题请旨。斩犯一名:上年周福清,系浙江省绍兴府会稽县人。”并未表示要对周福清宽大处理,光绪帝仍于九月十八日(11月4日)发下了一道“著免勾”的上谕,又称周福清“闻拿投首,中途投递信函求通乡试关节未成,赃亦尚未与人,不无可原,是以未勾”。等于是接受了刑部上一年的理由,可见光绪帝当时已经无心再借此案显示权威。不过,这件事情发生在秋天,此前在狱中等待秋决的死囚心理上还是相当绝望的。这从周福清四月份过堂时的表现中也能看得出来。据《申报》1894年5月9月报道,四月初五,浙江护理巡抚刘树堂在府署大堂,会同司道亲自提审四十三名秋审人犯: 第一起系犯官周福清。由杭府特委府照厅至,府监亲提。该犯官乘舆而来,身穿元青外褂,头戴空梁凉帽,头套细练,至辕门外下轿,俟抚宪升堂,即由西角门带入,先望阙叩谢天恩,然后向公座行一跪礼,各宪均拱手相答。即将原供重录一遍,仍由方照磨带回府监收。

浙江监察史钟华呈请朝廷的周福清“勾决”状 从这个描述来看,当时官方对于犯官周福清是给予了相当礼遇的,周福清在总体上也是配合的,不料到了最后环节,他却发作起来,据《申报》5月20日报道: 当日,犯官周福淸由府监提出,押解抚辕。审勘后,给以钱物,周福淸将所给各物,向中丞抛掷。幸站立各员遮护,不致被其击中。中丞不与计较,但微哂而已。 浙江巡抚在审勘人犯后,给以钱物,这个常规动作当然是要表示官员对于人犯的恩惠。周福清不愿接受钱物,是因为他一向不把自己当作普通的人犯,觉得接受给人犯的钱物是对自己的侮辱,这种心态可以理解。但他在公堂之上向巡抚抛掷钱物,反应如此激烈,恐怕却是因为自分必死,故亦不惜胡作妄为。等到秋审过后,得知性命无虞,周福清的心情就平复了下来,也不再有异常激烈的表现。 与此同时,浙江官场也发生了相当有利于周福清的变化。这年四月十九日,就在周福清过堂后十四天,早在前年十二月初二日就被任命为浙江巡抚的廖寿丰(1836-1901)抵达杭州,正式到浙就任。作为浙江的最高行政长官,廖中丞正是周福清的进士同年,也是与周福清同期的翰林院庶吉士,更难得的是,廖寿丰在考中进士前,还在方略馆工作过两年,只是周福清担任的是誊录,廖寿丰开始担任的是国史馆校对官兼方略馆校对官,后来担任的是方略馆覆校官。两人年龄相仿(廖比周大一岁),地域相近(廖寿丰是嘉定人),有大约六年的共事经历,同届翰林院庶吉士仅九十人,当时士人又极重年谊和交游,两人没有交谊是不可能的。而且,廖寿丰在光绪七年(1881),就曾经担任过浙江督粮道,后来也做过浙江按察使,周福清若回乡途中经过杭州,少不得也要到廖府拜访,这在科举时代自是常态。据李慈铭日记,光绪七年十一月初一,廖寿丰新授浙江督粮道后,就曾到他家拜访。虽然目前没有发现周福清与廖寿丰交往的直接证据,但廖寿丰到浙以后,周福清的境遇却明显好了起来。据《申报》1895年5月9日报道,四月八日,浙江巡抚廖寿丰在抚署提勘人犯,“上年缓决犯官周福淸一名,已减作军罪,因未充发,故尚未过堂”。可见周福清此时已减作充军之罪,然而又留在杭州府狱中,并没有真的被充军到边远地带,这对他来说,还真是一个最好的安排。 据《申报》1896年6月5日报道,当年四月初六,浙江巡抚廖寿丰照例会同司道,升堂勘录人犯—— 是日黎明,藩宪以下各官,曁派有执事人员,均齐集抚辕。辰刻,中丞出堂,各官上前,参见升座,四营兵士及亲军勇丁站立两旁,传鼓开门,押解差役将各犯带入至二门前,由委员蔡君照庚及屈二君庆云逐一点进,当堂写录口供后,即照例发给大钱二百文、草席一床、蒲扇一柄、角黍四枚、手巾一方,随由原差带从西角门出。有犯官周福淸一员,系由府照厅方参军提解带至堂上,先行谢恩,然后勘录。该犯官系乘舆而来,头戴空梁缨帽,身穿元靑褂,颈系铁练。差役传语,犹称为周大人云。 25年前的进士同年,22年前的翰林同事,一个贵为封疆大吏,一个沦为阶下囚,两人堂上相见,心里想必定有一番感慨。不过,在场面上,两人除了照规矩行事之外,恐怕也不会有太多的动作。身为浙江巡抚,廖寿丰要关照周福清,可以想办法帮他减刑,进一步改善他在监狱的待遇,不需要在过堂时当着众人表现出来。而周福清要得到廖寿丰的关照,自然也不会在过堂时反而给对方难堪。总而言之,周福清在廖寿丰任上处境有较大改善,这是可以肯定的。

|