|

《行在·杭州》 杭州,集山川河流之毓秀,得宋韵文化之风韵,《马可·波罗游记》称之为“世界上既高贵又美丽的城市”。 中新社浙江分社和杭州市文化广电旅游局共同编撰的《行在·杭州》一书,以杭州遗址文化为切入点,以其最具影响力的人文资源为纲要,以最具代表性的杭州风物为基点,从杭城的历史遗迹、古今对话、舌尖美食、乡村乡愁、时尚未来等多个方面展开,呈现了丰富、深厚的杭州韵味。 这是一本解码杭州历史人文的文旅图书,邀请知名作家、专家学者、流量博主为杭州润笔,以文学性的语言、丰富精美的图片,展现杭州各个历史阶段的名胜古迹及其文化底蕴,通过介绍其背后的历史背景和文化故事,呈现这座城市的深厚文化魅力,用笔尖编织出一张杭州历史文化的导览图。 三贤堂:西湖文化的一个定格 姜青青 姜青青,曾任杭州日报报业集团编委、新闻和发展研究所所长,主要从事宋代文化方向研究。曾出版《

宝石山上“十三间楼”,苏轼做了个梦 北宋元祐五年(1090年)四月二十八日,杭州知州苏轼跟他的属官刘季孙(字景文)起了一场争执。 也是杭州经年大旱,西湖日益干涸,葑草蔓生,湖将不湖。苏轼下决心发动民力疏浚西湖,挖除葑草,修筑一条湖上新堤,以此救灾,也是救湖。故而这天,他在州衙官吏的陪同下,一早北出凤凰山州衙双门(在今万松岭路东端附近,南宋皇城在此建和宁门),登临吴山,祭祷“城池护神”城隍。 这次祭祷非常隆重,除了一应香烛祭品,苏轼甚至在起草给朝廷的《杭州乞度牒开西湖状》(这篇著名奏章要到五月初五才上奏)之前,就专门写下一篇献祭“祝文”。在吴山祭祷结束后,苏轼还要去涌金门外西湖边的“水族统领”五龙王庙接着祭祷,然后再去宝石山下的“钱塘龙君”水仙王庙祭祷。先神明,后朝廷,一日三祭,可谓虔诚至极。 三处“祝文”合称《开湖祭祷吴山水仙五龙三庙祝文》,中心意思就是为生灵百姓浚治西湖,祈祷神明大力佑护。其中说道:“杭之西湖,如人之有目。湖生茭葑,如目之有翳。翳久不治,目亦将废。河渠有胶舟之苦,鳞介失解网之惠。六池化为眢井,而千顷无复丰岁矣……”这是苏轼第一次将西湖比作人的眼睛,希望在接下来的西湖疏浚中得到神助,“复有唐之旧观,尽四山而为际”,还唐代西湖的本来面目。 苏轼一行人祭罢城隍,下吴山,西出涌金门(南宋时称“丰豫门”),再祭于湖畔五龙王庙。等到一行人抵达宝石山下水仙王庙躬行第三次祭祷时,发生了一场小争执。 两浙西路兵马都监兼东南第三将刘季孙眼见苏轼已经连赶两场“盛会”,身心俱疲,作为属官,他要为知州大人分忧,便提出这次祭祷由他主祭。刘季孙为武将之后,一张黑脸满是又粗又长的虬髯。他执掌浙西地区武备,却无一般武臣的粗俗之气,喜好文史,俸禄所得全换成了古文石刻、名迹异书,也好游历山川,豪爽脾性深得苏轼欣赏,是以两人平时过从甚密,公事上他也常能助苏轼一臂之力。 苏轼决意浚湖与刘季孙的一句话极有关系:“我公开撩西湖之需,朝廷救灾钱粮余额一项,讨要度牒一项,仍有不足,本路兵马也可差遣。”他以其职权调派军兵浚湖筑堤,等于在财力和人力上为苏轼开浚西湖“兜底”了。 可这次苏轼断然拒绝了刘季孙的好意,坚持自己全程主祭,亲诵祝文。刘季孙则不依不饶,大着嗓门要对主祭之位取而代之,惹得苏轼差一点儿爆粗:“你个不晓事的大胡子老黑!你也不想想去冬今春你的那几次祭祷?” 原来那时杭州实在旱得不行,刘季孙屡屡祈雨却不得。某天州衙会餐,天上阴云密布,刘季孙自告奋勇再行求雨。结果呢,大家头顶几星冰凉,老天爷只落了一点儿吝啬的小雪,一片云便随风而去。苏轼当即开涮刘季孙道:“占雨又得雪,龟宁欺我哉?”见刘季孙一脸尴尬,苏轼转而又道:“似知吾辈喜,故及醉中来。”总算给刘季孙留了点儿面子。现在苏轼搬出这段故事,意思是说:今儿一日三祭,事关西湖何去何从,须得虔诚再三,你在这里胡搅蛮缠净打“横炮”,捣什么乱!你那祭祷就两字——不灵!刘季孙大窘不已,只好让开作罢。 日落未落时,一行人祭罢水仙王后,赶到了“十三间楼”。这是位于西湖宝石山大佛头(也叫秦皇缆船石)之上的一个建筑群,天生一处观景台,苏轼在杭州时,非常喜欢在此看湖宴饮、办公作文。 但这时他累坏了,在一张竹榻上倒头便睡。恍惚间,他感觉还在水仙王庙里诵读祝文,周边却空无一人。恍然出了庙门,却见一水之隔的孤山那边,老少妇孺、贩夫走卒,人来人往。倏忽间自己也来到了孤山,辗转见到竹林中一座小筑,仿佛记得这是纪念林和靖先生的祠堂。正待进去,一人从门内走来,炯炯双目,清瘦脸庞,高瘦个子,道骨仙风,转眼又不见了。他好生惊奇,随影而往,迎面一片梅树,青果累累,想起曹孟德望梅止渴的故事,咕咚咽了一口口水,竟自醒了——原来做了一梦。 已是掌灯时分,苏轼着实感到饿了,起身随便吃了点儿,还想继续睡,却一眼瞥见刘季孙一脸欣喜,抱一卷轴进了屋。苏轼顿时来了精神——这老黑此时来此,所挟必是妙趣之物! 虽有水仙王庙求祭不成的尴尬,但并不影响刘季孙与苏轼探古鉴今的雅兴,这次他带来的是西湖隐士林逋的一卷墨宝。两人灯下展卷,好一件俊物! 是林逋自书五首诗作的手迹,书体秀逸瘦劲,风姿绰约,极似宋初李建中风骨俊瘦的书风。诗后题识:“时皇上登宝位岁夏五月,孤山北斋手书,林逋记。”可知此作是67年前,北宋仁宗天圣元年(1023年)林逋归隐西湖孤山时所写。

故宫博物院藏北宋林逋《自书诗卷·春日斋中偶成》(姜青青提供) 和靖先生品格高洁,诗风清新,一直就是自己景仰的先辈,现在竟然一梦而见,一见其真,苏轼大感奇妙,于是即兴在诗卷之后题诗一首: 吴侬生长湖山曲,呼吸湖光饮山绿。

不论世外隐君子,佣儿贩妇皆冰玉。 先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。 我不识君曾梦见,眸子了然光可烛。 遗篇妙字处处有,步绕西湖看不足。 诗如东野不言寒,书似留台差少肉。 平生高节已难继,将死微言犹可录。 自言不作封禅书,更肯悲吟白头曲。 我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。 不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊。

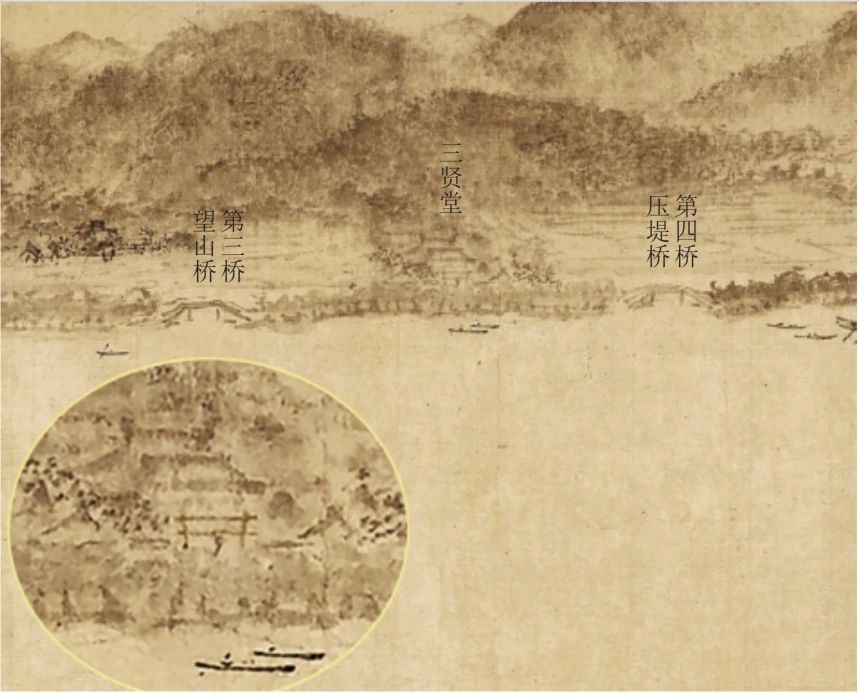

故宫博物院藏北宋林逋《自书诗卷》苏轼题跋(姜青青提供) 诗中称赞林逋生活的环境、作为隐士的高洁、书法诗歌的特点,以及耿介不媚的高风亮节。林逋有《葑田》诗云:“淤泥肥黑稻秧青,阔盖春流旋旋生。拟倩湖君书版籍,水仙今佃老农耕。”水仙王竟也做起了“地主”,于是苏轼在诗末不无开玩笑地说,和靖先生祠也太狭小了,应该请他来孤山水北配享水仙王,将蔓蔓葑田管起来。 林诗苏跋,两篇名人书法与诗歌相映生辉、珠联璧合,中国艺术史就此留下一段佳话。 苏轼等“三贤”成了水仙王“陪客” “忽惊二十五万丈,老葑席卷苍云空。”从这年五月开始,苏轼与刘景文等人每天指挥数千军民,大干五个多月,完成了西湖疏浚和新堤修筑等惠民工程。这是西湖史上具有划时代意义的重大工程,不但西湖再次得到治理,而且苏堤与白堤从此一同支撑起西湖景观的基本格局。只是苏轼未及好好流连品题西湖新景,便于次年三月被召回汴京。继任者林希顺应民心,在新堤牌坊上题名“苏公堤”。但随着苏轼遭受迫害被贬岭南,“苏公堤”牌坊又很快被后任吕惠卿毁去。 北宋之末党禁渐弛,杭州第一次在孤山广化寺出现了以白居易、林逋和苏轼三人为祀奉对象的三贤堂。最初因为广化寺中有唐代竹阁遗迹,仅祀奉白居易一人,之后加上了林逋与苏轼,就有了“三贤堂”之称。 那么问题来了:白居易和苏轼因有惠民之政而备受大众尊崇,林逋一名独善其身的隐士,又何以能跻身三贤堂中?即使明清时期西湖又有“四贤堂”(原三贤再加一唐代李泌),林逋依然不可或缺。 其实,林逋虽无功业于世,却把毕生精力倾注在了西湖,是名副其实的“西湖诗人”。他的诗歌如《山园小梅》(其一)的颔联与颈联“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂”,被誉为咏梅的千古绝唱,而且像“先偷眼”“合断魂”的艺术描写,开启了西湖人格化的境界,是苏轼“欲把西湖比西子”予以西湖人格化定格的先声。西湖的清雅格调、恬淡意境、中和意韵,无不因林逋而成为一种极具魅力的人文底色。人们总是喜欢把林逋和对西湖发展起过重大作用的人物相提并论,对此现象,明代杨孟瑛说:“西湖之功,成自三贤;西湖之风,参以逋仙。”因此,三贤堂的建立,可以视作是对西湖文化的一种定格。 不过,三贤后来的境遇在南宋却几经变故。 宋高宗定都杭州后,为宣扬“君权神授”,在孤山创建四圣延祥观,竹阁随广化寺被迁至北山路口,三贤堂则被废弃。 直到南宋孝宗乾道五年(1169年),临安府尹周淙某天读到140多年前林逋的那幅《自书诗卷》,以及80年前苏轼在林逋手迹后的题跋“不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊”,深有所感,便利用宝石山下水仙王庙东侧厢房,重建三贤堂。当时的水仙王庙人多嘈杂,周淙在此恢复三贤堂,也是期望以三贤名望抑制这庙中的喧闹氛围。这番操作让消失多年的三贤堂重回湖上,功莫大焉! 但周淙做事还是稍欠考虑,由此带来了三贤堂的再次迁建。 半个世纪后的南宋宁宗嘉定十五年(1222年),临安城再遇旱情,时任临安知府的袁韶某天来到水仙王庙祈雨。但见这水仙王庙坐北朝南,水仙王像华彩鲜丽,居于正堂之上,而三位先贤塑像只能“俯首”居于祠庙一侧。周淙当初将三贤堂建于水仙王庙,意图抑制庙中的喧闹,现在看来收效甚微,因为知府大人前来祈雨,官府的帐篷在三贤堂前随处搭建,一片乱糟糟的,毫无敬重之意。更有一班吏卒喧嚣其间,箕踞堂前,祠谒三贤应有的礼敬氛围荡然无存。袁韶看得眉头都皱起来了。 而当袁韶了解到那卷林逋手迹和苏轼题跋后,更觉得周淙做法不妥。苏轼诗中只是说到林逋可以“配食水仙王”,周淙却把苏轼连带白居易也一并请入水仙王庙“配食”祔祀,仿佛水仙王的“陪客”,这是不是太过了? 于是,袁韶上书朝廷,说“正当苏堤之中”的地方现已寻得一所荒废的花坞,“前挹平湖,气象清旷,背负长冈,林樾深窈,南北诸峰,岚翠环合”,提议将三贤堂迁建于此。宋末官修的《咸淳临安志》“西湖图”上,在苏堤第三桥(即望山桥)和第四桥(即压堤桥)之间,清晰地标示了三贤堂的位置。

宋版《咸淳临安志·西湖图》局部(姜青青提供) 该书收录的吏部侍郎程珌撰写的《三贤堂记》说此地风景绝佳:“规度逾之,得之堤旁稍西百步,宿号花坞,后垄如屏,众木摇天,前峰如幕,晴岚涨烟,十里湖光,一碧澄鲜。”点出了花坞之地在苏堤西侧百步(约合今天的150米)方位。

袁韶的提议得到朝廷许可后,便在花坞此地修建堂宇,辟建勾连苏堤的大道,奉安三贤。据《咸淳临安志》记载,三贤堂“祠堂之外,参错亭馆,周植花竹,以显清概……又有堂三,曰‘水西云北’,曰‘月香水影’,曰‘晴光雨色’”。三堂题名分别点出了三贤歌咏西湖的诗作名篇。 程珌《三贤堂记》说:“千杵筑堤,万斧治宫,栽花莳竹,石梁卧虹。昔有酒亭,徙之桥北,一径窈然,与人世隔。如宫水精,如屋琉璃。乃奉三贤,祠而祝之……僝工于壬午之腊,竣役于癸未之春。”这里言简意赅地描绘出三贤堂建造和园林上的一些细节,并记载了营造时间,即开建于南宋嘉定十五年(1222年)冬季,竣工于次年春季。 袁韶迁建三贤堂本是为了让三贤免受滋扰轻慢,用为教化之所,但此后他却有违初衷,一举不当,招来了社会舆论的讥讽。宋元笔记记载,苏堤三贤堂建成后,袁韶“大榷酒利,虽湖上三贤堂亦令卖酒。有题诗于壁者曰:‘和靖东坡白乐天,几年冷落在湖边?如今往事都休问,且为袁韶办酒钱’”。 这首题壁诗说,以前你们仨总是抱怨在水仙王庙被冷落了太久,现在你们终于火了,别再啰唆,赶紧襄助知府大人多卖几个酒钱吧。临安府地方长官征收酒税本是分内事,但袁韶在三贤堂的此举显然失当。幸好他后来闻过则改,三贤堂里卖酒吃的咄咄怪事才被制止。

三贤堂(张关春摄) 宋元画中两座三贤堂的异同 三贤堂迁建苏堤之后,文人雅士西湖览胜有了新的景点。程珌有“四方来观”之说,时人王柏也有诗云:“要识湖山真面目,偷他冷月访三贤。”或许是在这样的背景下,出现了南宋马元忠的画作《山水图》。宋元时期还有一幅有名的写实画作《西湖清趣图》(作者不详),描绘环绕西湖一周的景物,苏堤三贤堂当然也在其中。 马元忠《山水图》视角大致取45°鸟瞰角度。这与南宋时期诸多西湖题材绘画如夏圭《西湖柳艇图》、陈清波《湖山春晓图》、李嵩(传)《西湖图》等的视角一脉相承。从绘画布局来看,苏堤三贤堂建筑群(画上仅有一半)及其背景西山,为此画重点。但画师又对实际空间比例进行了压缩,拉近三贤堂与其右侧压堤桥的距离,以桥压住画面右边的空间:桥上红栏杆和桥堍红望柱,以及跨桥而来的三名打伞游客,以这样的艳丽色彩和动态人物活跃画面右端,使整幅画产生了艺术上的平衡感。

弗利尔美术馆藏宋元佚名《西湖清趣图》中的三贤堂(姜青青提供) 将《山水图》与《西湖清趣图》上的三贤堂放在一起看,又可见两者之间是存在差异的。先看入口一带的四个细节:一是入口两旁的围墙构造非常相像,但围墙内,《山水图》仅有园亭存在,《西湖清趣图》则画有长势茂盛的丛竹;二是入口处,《山水图》上没有门,只有两杆红色望柱,而《西湖清趣图》却有一座红色木衡门,如同古代城市坊巷口两柱夹道、横梁题匾的牌坊;三是两幅画随后均绘出一座拱桥,但详略各异;四是《山水图》上拱桥之后为一甬道,两侧设置栏杆,栏杆之外是岸芷汀兰,而《西湖清趣图》上过桥接一方整平台,临水四周围以栏杆,植以桃树,但水面上空无一物。 上述四个细节,究竟以谁为是?前面引述的袁韶之言“周植花竹”,以及程珌说的“栽花莳竹,石梁卧虹”,可见三贤堂一带陆地种有花卉和竹子。是以《西湖清趣图》所绘更符合袁、程记载,《山水图》仅有水生植物。而在拱桥的描绘上,也是《西湖清趣图》细节更多,更胜一筹。

上海博物馆藏南宋李嵩(传)《西湖图》中的苏堤第三至第四桥段,左下圆图为三贤堂放大图(姜青青提供) 再说门,对照南宋李嵩(传)《西湖图》局部放大图,细看之下可以发现,有一座由立柱横梁构建的木衡门。因此,还是《西湖清趣图》的图像更接近事实。 当然,在技法上,《山水图》属于山水画,重在写意,而《西湖清趣图》是界画,偏于写实,两者的艺术构思、景物取舍和风格技法各不相同,并不能强求一律。而且,三贤堂存在于苏堤上半个多世纪,这期间四周花木或因季节枯荣,或因病害凋萎,其入口木门受寒暑风雨的自然侵蚀而有重修、更替和变化,由此造成三贤堂建筑细部和生态环境在不同图像之间的差异,当属正常。 再看这两幅画上三贤堂主体建筑的差异。两者均绘有黑色墙面的廊庑,且廊庑里外都有垂柳栽植。《山水图》上的廊庑更为规整,四方围合三贤堂的主体建筑;廊道进门处设有栅栏,内外壁上洞开类似壸门状的半圆形窗户;正堂为一主两挟屋,当是奉祀三贤之堂;之后便是一片空地。《西湖清趣图》上的廊庑不甚规整,营建于主建筑两旁与后侧。两侧廊庑各又接出一廊道,旁通一南一北水岸边的两座位置对称的水堂,水堂为双脊三开间构造,其红格子窗甚为少见;主体建筑前设围墙,中开门厅(两边各有一耳房),入门厅后为正堂,也是一主两挟屋;紧贴正堂之后又有一后堂。 这两幅画上的主体建筑只有正堂相似,其余建筑在形制上颇多差异,甚至彼有此无,不一而足。造成两者之间差异的原因,除了画种、风格的不同之外,或许《山水图》所绘为南宋中期初创未久的三贤堂,《西湖清趣图》上的则是南宋末年的构建。两者前后相隔数十年,而后者在前者基础上更有修缮、改建、新建之处,这也正是程珌《三贤堂记》末尾所歌“傥来者之能必葺兮,期分尔席之西东”之意。 赓续遗韵 苏堤三贤堂存世有半个多世纪,直到宋亡之后圮废。南宋诗人方回入元后,写有一首《三贤堂已无,官卖其址》:“三贤无像亦无堂,败柳犹垂赤土墙。官卖神祠有前例,熙宁丞相起坊场(原注:江南卖酒谓之春场)。”三贤堂虽然已废,但诗人仍对袁韶当年在此卖酒之事耿耿于怀。 此后,元至元三十一年(1294年),三贤堂重建于杭州城内西湖书院,由此退出西湖景区。 再说林逋《自书诗卷》,后来在明代曾为王世贞和王世懋兄弟经眼,清代乾隆二十二年(1757年),乾隆皇帝在南巡杭州时喜获这幅书卷。林逋和苏轼诗书并美,让他深爱不已,兴之所至,他在林逋和苏轼墨迹之间“乘隙”插入了自己步苏轼原韵题写的一首诗,其中有云:“新得先生遗墨妙,日观不厌继以烛。五诗神合暗香句,清峭雄浑无不足……马迁死后良史无,峰色湖光皆实录。即景合璧咏双绝,和吟岂谢巴人曲……”随后又在苏跋之后题道:“钱塘孤山放鹤亭,宋处士林逋旧隐处,苏轼所为赋诗者也。西湖行宫在其阳。丁丑南巡,适得处士诗帖,坡诗宛在,墨彩犹新。顷来湖上,重展是卷,缅高风于千载,抒雅兴以重赓。并纪卷末,以志缘起。” 林逋和苏轼的这件合璧佳作从此入藏清宫内府(今藏故宫博物院)。此后乾隆皇帝又分别在乾隆二十七年(1762年)、三十年(1765年)、四十五年(1780年)三次用苏轼原韵御题七言诗。前后四叠苏韵题诗,足见乾隆皇帝“缅高风于千载,抒雅兴以重赓”的情怀,更透露了他对杭州西湖文化的倾慕之情。 如今,走在西湖苏堤第二桥(锁澜桥)与第三桥(望山桥)之间,与小瀛洲三潭印月隔水相望的东侧绿地上,可见一座新建的黛瓦红柱长廊建筑,北廊入口匾题“水西云北”,长廊中堂匾题“月香水影”,南廊入口匾题“晴光雨色”。长廊前硕大的湖石上,刻“三贤堂”三字。湖石边的中英文对照说明牌称:“三贤堂亦称先贤堂。南宋宝庆二年(1226年),为纪念白居易、林和靖、苏轼三位西湖先贤,临安府尹袁韶在锁澜桥与望山桥之间,建立三贤堂,元初堂废。2021年,在原址附近重建三贤堂。” 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |