| 1966年6月7日,北京京西宾馆,92岁的章文才教授笑容满面,步履稳健,捧回了首届中国工程科技奖的荣耀。这位被誉为“中国柑橘之父”“扶贫状元”的杰出科学家,在中国农学史上写下了浓墨重彩的一笔,也为湘湖带去了一抹挥之不去的橘香。 “柑橘之父”的兴国梦

章文才在果园工作 图片来源《民国湘湖轶事》

1904年11月11日,章文才出生于浙江杭州郊区的一个普通的菜农家庭。

由于家境贫寒,对于章文才来说,帮着父母种菜、摘菜、卖菜是他童年生活的主要构成部分。但清苦的生活没有磨灭一个孩子对于大自然最原初也是最本真的探索欲,他仍然在日复一日的劳作中积累起了对园艺学的浓厚兴趣。 1922年,章文才成功考入之江大学生物系。一次偶然的机会,他了解到当时中国进口美国的花旗蜜橘,每年竟要耗去300万两白银。这件事使他震惊,也在他心中埋下了一颗振兴中国农业的种子,让他深刻意识到学习农业技术的重要性。1923年,章文才转入金陵大学农学院园艺系,并在之后被金陵大学聘请为园艺系助教,主讲果树学和园艺场的管理工作。 任教期间,章文才在《中华农学会报》(80、81合刊)上刊登了《浙东杨梅调查报告》,记载了他调查区域及路程。文中提到,1930年6月22日,他从宁波出发,一路至镇海,慈溪,余姚,上虞,萧山之长河头、里山等地,最后到杭州。杭州之行,亦是他与湘湖的缘起。

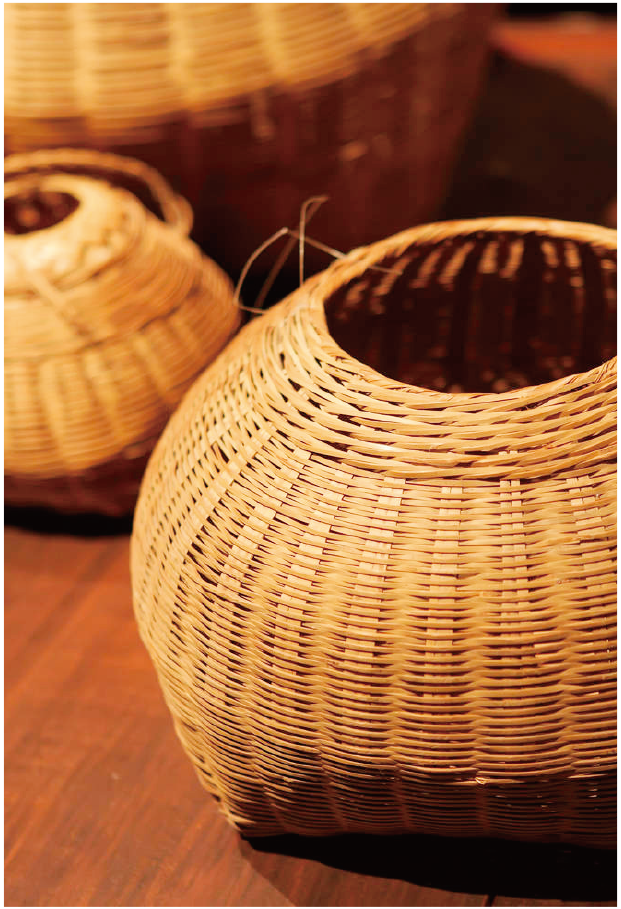

旧式竹篮 图片来源《民国湘湖轶事》 他发现,镇海、慈溪、上虞和萧山四区,为浙江省产杨梅的中心点。记载了当时萧山每年能产杨梅10万斤。萧山一带专用定制的杨梅篮,但篮口不大,中间凸大,如卵形椭圆,纯用竹青编成,包装之时,篮底及篮之四周,均裹以藓蕨叶,杨梅装入其中,上再覆以藓蕨叶,每人挑八篮或十篮,如此方法,对于果实损坏最小,且因果实未经重压,故果实较为新鲜,贮藏力亦较佳。他也对比了镇海、慈溪一带,是用谷箩,而上虞、余姚一带,则用高柄的竹篮,不像萧山的是用专制的杨梅篮。另外,萧山果农对杨梅所施的肥料也比较有特色,如有用油饼和人粪尿者,油饼烂入人粪尿内,这样的肥料更能促进杨梅树的生长和结果。

而就在这次调查之后,1931年,章文才被推荐到福建厦门集美农林专科学校担任校长兼果树教员。后因为福建漳州驻军马贞与十九路军发生战争,学校无法正常办学,于是他携眷北上,来到浙江大学园艺系任教,兼任湘湖试验农场主任,正式开始书写他的湘湖之缘。 亦师亦友的农学家 在湘湖工作生活的章文才,常常走进市井街巷,走到田间地头,近距离观察果蔬作物的状态,指导农民种橘。他是教授,是老师,亦是湘湖农户与百姓的朋友。

1934年,章文才在湘湖试验农场用乙烯处理柑橘,获得了重要的研究成果,后来在《中国园艺学会会刊》上发表了国内第一篇有关使用化学药品以促进植物生长的论文——《乙烯气在园艺上之效用研究》。简单来说,他用马铃薯、厦门水仙、郁金香、风信子、碧桃、豆芽菜、黄岩早橘及柿子等植物,放入乙烯的环境中观察成熟的情况。 例如,当年10月份的时候,他在水果店里发现黄岩运来的绿色未熟的早橘,农民、商人均没有采用人工着色法使之变红,其实对销售是很有影响的。于是,章文才买下了30个橘子,分为三组,分别采用不同的剂量。经过48小时后再检查,加入了千分之一乙烯的那组已经完全变成红色,颜色非常美丽。而加入万分之一乙烯的那组则显橙黄色,尚有微绿色斑纹。而没有乙烯的那组,还是老样子。为了证明乙烯的催熟作用,章文才还采集了柿子进行实验,同样发现乙烯气体可以增进果实呼吸作用的速度,可以脱去柿子中的涩味。

章文才指导农民种橘 图片来源《民国湘湖轶事》 除了从事国内领先的科学实验,章文才对当时农村的问题也很关注。1935年,他曾受金海观之邀,给湘湖师范的学生上了一堂“就业指导课”——《乡村教师在农村改进上之地位》(见《锄声》第1卷第7期)。因为有的听众已经有乡村教师的经验,有的则准备投身乡村教师的行列,因此对他的题目兴趣较浓。

他分析了当时中国农村的两大运动一农村复兴运动和乡村教育运动,也总结出两大危险,即所谓的农村经济的凋敝,农民离乡进城务工的趋势。章文才认为,农村应该有两种建设,一方面是教化上的建设,另一方面应该在生产建设上努力。他建议乡村教师应从农民当中学习忍苦耐劳的精神,也要从全世界的农业中学习新农民的技能。 他还打了个比方说:“改良我国的农业,要如军队作战一样,农科大学如参谋部,农夫像前线的士兵,农科职业学校的学生,如正在训练的后备队,而病虫灾害及农村不景气等,则是我们的大仇敌。”但是,现在前方的士兵贫病不堪应敌,所以“乡村教师就是保安队”,而现在已经是“保安队”出动的时机了!同学们被章文才的演说打动,不约而同地鼓起了掌。 有了章文才等前辈在其中注入的心血,亦有湘湖农学届的后来者与农人代代不懈的努力,如今,湘湖不仅柑橘飘香,四季果蔬皆有丰收,种类繁多且各有所长。这是大自然与湘湖的馈赠,亦是人力造就的盛景。 注:本文节选自《民国湘湖轶事》,作者曹海花,文章有删改。 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |