| 杭州碑林是杭州市的一张文化名片,内藏有南宋太学石经及唐人以来碑、帖、墓志等刻石400多方,是一座具有历史、科学和艺术价值的“石质书库”。就时间而言,最早的石刻当属《大唐天水赵氏故山阳范夫人墓志》。这方墓志的时间在唐神龙年间,算起来应该是杭州碑林中时间最古的藏石了,或可称为“杭州碑林第一石”。有趣的是,该墓志的出土地点在洛阳,曾被罗振玉收藏,但最后归宿地却落在了杭州,也是十分奇特。 除此之外,该墓志的内容也引发了笔者很大的兴趣,就此做了一点探究,以期抛砖引玉。 一、《范夫人墓志》的文本及收录情况 笔者在杭州碑林中亲眼见过这一方墓志。该墓志也被《杭州孔庙》(杜正贤主编,西泠印社出版社2008年版)一书收录。以下录文即以该书的记录和说明为基础。 《杭州孔庙》书中的第一个拓片就是《大唐天水赵氏故山阳范夫人墓志铭并序》。下面有《说明》,其第一段:“碑高50厘米,宽50厘米,厚12.5厘米。唐中宗神龙二年(706)刻。碑文20行,行20字,字径1.8厘米,楷书,碑石左上残缺一小角。”这里首先是详细记录了碑文的外观,很有价值,补上了纸质图录相对于直观看墓志的不足之处。

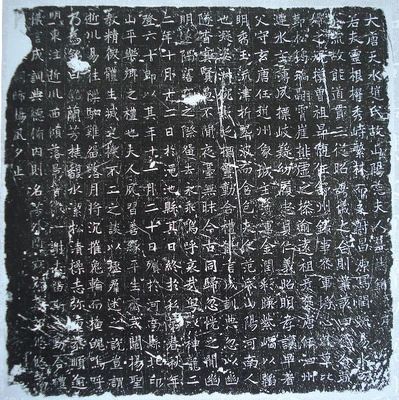

▲《唐山阳范夫人墓志》 说明中提到碑石左上已经残缺了一角,所以,相应地,拓片的最后一行的开头少了三个字。其实这个墓志铭的最早拓片录文,在罗振玉的《芒洛冢墓遗文五编》的卷四中,而这一录文内容是完整的,故可以据此补上此拓片遗缺的“里薤露”三字。虽然无关大局,但能够因此完璧,也不无价值。以下为墓志录文: 大唐天水赵氏故山阳范夫人墓志铭并序 若夫灵根棹秀,峙繁林而交蔚;昌源写润,疏易水而分流。故能道贯三从,昭母仪之合则;业该四德,合箴妇之规模。曾祖昂,随任舒州录事参军。埒心风草,比节松筠。矫翮霄崖,排虚之掺逾远。祖彦褒,唐任泗州涟水主簿。夙摽岐嶷,幼履忠贞。仁义昭明,孝让早着。父守玄,唐任赵州象城主簿。浑金润彩,映紫峤以韬明;秀玉流津,折翠波而含色。夫人范氏,山阳河南人也。凝姿淑婉,影泛摽灵。动合礼仪,言成训典。忽以幽隧杳冥,贤愚不间。夜台无昧,今古同归。忽恍之间,幽明遂隔;寤寐之际,留去永乖。呜呼哀哉!以神龙二二年十月十二日,于渑池县,其日终于私第,春秋年登六十。即以其年十一月二十日,殡于河南县北邙山平乐乡之礼也。夫人素习善缘,平生斋戒。闸扬圣教精微,体生灭之机;不二之谈,以极群迷之说。岂谓逝川易往,隙驷难留。落月将沉,摧兔轮而掩魄。呜呼!乃为铭曰: 兰芳桂馥,水洁松清。操志弥重,恭顺逾明。其一 东注逝川,西倾落景。音徽一谢,去留斯永。其二 动合礼仪,言成训典。德备内则,名芳外阐。其三 寂寂荒郊,悠悠蒿里。薤露朝晞,杨风夕止。 从墓志的文本可知,既然范夫人葬于“河南县北邙山平乐乡”,则这块墓志必然出自洛阳邙山之中。 早期的收藏者应该是罗振玉。因为该墓志的录文出现在《芒洛冢墓遗文五编》的卷四中。罗振玉的《芒洛冢墓遗文》所收录的墓志,大多是他自己所收藏的。而《芒洛冢墓遗文五编》在罗振玉生前并没有被出版,所以这块墓志有可能是罗振玉晚年才收集到的。 这里可以举个罗振玉藏石的案例。罗振玉晚年定居于旅顺,他的藏石也随之到了旅顺。1945年8月旅顺解放时,有一方唐代墓志——《匹娄德臣墓志》,不知何故被掩埋在罗振玉宅附近的地下。2002年1月,在罗氏旧居一带房屋开发施工中,墓志出土,后来被公安局上缴到旅顺博物馆。这方《匹娄德臣墓志》就曾收入其编印的《芒洛冢墓遗文》之中。 根据这个案例,我们也许可以推测,这块《范夫人墓志》可能也是罗振玉收藏之后并进行著录的。说起来,这方《范夫人墓志》,虽然其人并无十分特殊之处,但与罗振玉本人却有着十分奇妙的缘分。因为墓志的主人是“山阳范夫人”,而罗振玉的母亲刚好姓范,并且也来自山阳(今淮安),罗振玉在《上虞罗氏枝分谱》中提及其祖母为其父娶妻事,言“先王妣为聘山阳范光禄公长女”。所以罗振玉的母亲也可以被称为“山阳范夫人”。更有趣的是,罗振玉的祖母,和他的夫人也都是符合“山阳范夫人”这一称呼的。我们有理由相信,罗振玉收藏这块墓志,当是出于一份特殊的心意吧。 该墓志在《隋唐五代墓志汇编·洛阳卷》、《唐代墓志汇编》、《全唐文补遗》第5辑等书皆有著录。但最早的著录,当是《芒洛冢墓遗文五编》。 二、《范夫人墓志》及范夫人其人 《杭州孔庙》的说明中对范夫人有一个简单介绍:“此碑墓主范夫人(约646—706),山阳(在今河南)人,嫁于天水(今甘肃天水)赵家。范夫人是隋唐两代官宦世家的名门闺秀,知书明礼,乐善好佛,死后葬于河南北邙山。”这一说明有助于读者了解范夫人。但其中却有一些值得探究的问题。 首先范夫人的籍贯,看似不是问题。墓志铭标题就明确说明是“山阳”,内文也再次提到了“山阳”。但细看墓志的文本,就发现存在一个矛盾。因为墓志内文还提到说,范夫人是“山阳河南人也”。 既然范夫人既是山阳人,又是河南人,那么合理的解释自然应该是:山阳是属于河南的一个县。本书的编者大概也受了这个误导,将山阳注解为“在今河南”。按编者的理解,范夫人应该是“河南山阳人”。这似乎挺合情合理。 但事实并非如此。因为山阳与河南,两者之间并无统属关系。在唐代,山阳只有一个,那就是楚州(今江苏淮安)的下属县——山阳县。而楚州在唐代属于淮南道,从来就不曾归属过河南管辖。也就是说,山阳县,和唐代的河南无关,和今天的河南也无关。汉代存在山阳郡,但在山东,与河南也不搭边,无法联系在一起。 那么,范夫人到底是哪里人呢?单单根据范夫人本人墓志,她的籍贯问题似乎很难解决。但实际上,范夫人的娘家墓地还出现了其他四方范家墓志。从范夫人家族的墓志中,我们可以发现,范夫人的娘家——范氏家族其实是长期定居于唐代洛阳(参看下文)。据此,我们可以认为,范夫人的籍贯认定为“河南人”应该没有什么问题。 那么,怎么理解两处出现的“山阳”呢?参照她家族的情况来看,有可能这个“山阳”是“山阴”之误。而山阴(会稽)是范氏家族早前认定的范氏籍贯所在。可以说,范家人把山阴作为祖籍,而将河南作为今贯,两者可以并存不悖。(详见下文) 第二个问题,谈谈范夫人的夫家和娘家之间的关系。可以说是相当微妙。 根据墓志铭标题,可知范夫人的夫家是天水赵氏。这里的天水,属于“郡望”,并不是范夫人夫家的真正所在地。 那么,范夫人的夫家在哪里呢?我们从墓志说的“以神龙二年十月十二日,于渑池县,其日终于私第”来看,赵氏应该是定居在渑池县(即今天河南的渑池县)。在洛阳以西不远。 但我们从整个墓志铭中,可以明显感受到很特殊的一点,就是墓志中大量提及范夫人娘家的情况,而她的夫家情况,除了标题中的“天水赵氏”外,内文几乎一字未提,连范夫人的夫君赵氏的名字也付之阙如。她的子女情况也一并空缺。而与此形成鲜明对照的是,对范夫人娘家的祖辈记载甚至到了曾祖父一辈。两者详略之差,可谓悬殊。 与此相关的,还有一个有趣的地方,那就是范夫人所埋葬的“河南县北邙山平乐乡”,其实就是娘家范氏的祖坟地、族葬地(参看后文)。当然,我们也不能完全排除范夫人的夫家赵氏的祖坟刚好也在平乐乡。但从墓志中几乎彻底忽略夫家的态度来看,这种情况的可能性微乎其微。 如果这个认识是可靠的,那么,我们从《范夫人墓志》中可以推测如下两种可能: 第一种,范夫人虽然死在夫家,但却葬在了娘家。最后的墓志也应该是出自娘家之手,所以会在墓志中反复提到范夫人本家的父祖等人,却毫不见有夫家信息。 第二种,渑池县的私第,不是夫家宅第,而是娘家的别业。毕竟渑池距洛阳不远。那么,范夫人可能早就归居娘家——或者因为离婚,或者因为寡居。从没有子女的记载信息来看,因无法生育子女而离婚的可能性也是挺大的。如果范夫人早就居住在娘家,那么范夫人的后事由娘家人一手操办,也就完全可以理解了。 总之,从范夫人的墓志来看,范夫人是显然没有符合“出嫁从夫”的精神的,反而与娘家关系非常密切。关于唐代妇女和娘家特别亲密的关系这个特点,陈弱水《试探唐代妇女与本家之关系》就有过精彩论述。《范夫人墓志》正可为这唐代的女性与本家关系提供一个很好的观察案例。 三、范夫人及其范氏家族的 籍贯认同变迁 事实上,范夫人家族的墓志,除了范夫人外,我们发现还有另外四个,涵盖了从范夫人的祖父辈,一直到范夫人的侄子辈。如果将这五个墓志作为一个整体来考察,必将有更大的收获。以下先将几方墓志做一罗列,对墓志中的重要信息也做一摘抄,方便讨论。 1.范彦(597—669),字褒。范夫人之祖父。 《□唐泗州涟水县主簿武骑尉故范府墓志》(《唐代墓志汇编》总章025) □讳彦,字褒,河南伊水人也。 祖弘,隋涿郡蓟县丞。父怀,隋枝江令。 显庆年中,任集州符阳县主簿。又选授泗州涟水县主簿。 以总章二年正月十六日,终洛阳县敦厚坊私第。 以其年二月廿四日葬于河南平乐乡邙山之阳。 长子,前赵州象城县主簿守玄, 次子,豫府亲事守元等。 2.柳氏(598—675),范彦之妻,范夫人之祖母。 《大唐故泗州涟水县主簿范府君夫人柳氏墓志》(录自《芒洛冢墓遗文三编》、《唐代墓志汇编》上元011、《隋唐五代墓志汇编·洛阳卷》第五册) 君讳褒,字彦褒,会稽人也;因官迁播,今为河南郡人焉。 祖弘,隋涿郡蓟县丞。父怀,隋荆州枝江县令。 以永徽四年释褐集州符阳县主簿,又转泗州涟水主簿。 以总章二年正月十六日终于敦厚里之私第,春秋七十有二。 即以其年二月廿四日卜兆于平乐原邙山之阳。 夫人河东柳氏,梁并州司马徽之孙,隋汴州录事参军行之女。 以上元二年六月廿五日终于敦厚里,春秋七十有七。 嗣子守元等。 3.范崇礼(649—728),字承休(承嘉),范褒之孙、范尧肃(守玄)之子,范氏之弟。 《故燉煌范府君墓志》(《唐代墓志汇编》开元279) 君讳崇礼,字承休,燉煌人也。其先有功于晋,世为晋卿,因而食菜于范,遂以命氏。 曾祖怀,幽州蓟县丞。祖褒,泗州涟水县主簿。父尧肃,赵州象城县主簿。 春秋七十九,遇疾终于修义里。 以开元十六年七月三日,归窆于北邙。嗣子延光,先君而卒。 次子仙峤等。 4.范仙峤(684—748),范承嘉(即承休)之子,范夫人之侄。 《唐故朝议郎行新安郡婺源县令上柱国范府君墓志》(《唐代墓志汇编》天宝161) 公讳仙峤,燉煌人也。原夫食菜于燉煌,至今为敦煌人也。 曾祖褒,唐太中大夫、赵州司马。祖(尧)肃,唐泗州涟水县令、上柱国。 父承嘉(即承休),唐朝散大夫、巫州朗溪县令、上柱国。公即朗溪府君之第二子也。 释褐授范阳郡良乡县尉,调补上党郡铜鞮县丞,选授新安郡婺源县令。 以天宝七载七月廿日终于宣城郡宁县安乐寺,春秋六十有四。 以天宝九载八月四日,殡于北邙原先茔,礼也。 季弟延晖,将作监丞。 嗣子游说,前左卫勋贰府队正长上。 次子翊晋等。 根据以上五个范氏家族成员的墓志信息,可以相信,范氏家族墓地就是在北邙山的平乐乡,而范夫人埋在娘家的家族墓地中,可以无疑(夫家葬地也在平乐乡的可能性极低)。正是因为家族墓地集中埋葬,使得我们可以将原本个体的墓志编制成一个谱系来观察,能读出更多有趣的信息来。 首先,我们可以梳理出一个长达七代人谱系的范氏家族——范弘、范怀(或范昂)、范彦(妻柳氏)、范守玄(弟守元)、范崇礼(姐范夫人)、范仙峤(兄延光、弟延晖)、范游说(弟翊晋)。不过,具体出现墓志的,只有三代人,即第一代为范夫人的祖父范彦、祖母柳氏,第三代为范夫人、范夫人之弟范崇礼(字承嘉或承休),第四代为范夫人之侄范仙峤。 从诸位职官来看,范家大部分人都是担任地方官,属于中低级官僚阶层。不过范家倒也是每代都有人入仕,七代连绵不绝,确实称得上是“官宦世家”。 最有趣的问题,则是范氏家族的籍贯发生变化的现象。五方墓志(实际只有三代人)中,先后出现了三种籍贯的认同:会稽(山阴)、河南、敦煌。 最早出现的一个籍贯,应该是“会稽”,出现在《柳氏墓志》中。有趣的是,范彦自己的墓志中倒没有提及这点。不过,这个会稽人的认同,恐怕影响到了孙女范夫人。 范夫人墓志中两次出现的“山阳”,很不好理解。但如果解释为是“山阴”之误,那就可以与其祖母墓志的“会稽”呼应的。会稽郡和山阴县,可以认为是指同一个地方。 还值得注意的是,《柳氏墓志》中,先说会稽人,后说河南人:“会稽人也;因官迁播,今为河南郡人焉。”两个籍贯都加以认同,相当于祖籍和今贯,都认同。这恐怕就是范夫人被合称为“山阳(阴)河南人”的源头了吧? 第二个籍贯,就是“河南”。这个在范彦、柳氏、范夫人的墓志中都有提到,可以无疑。不过《范彦墓志》提到了“河南伊水”。这个“伊水”,应该不是县名,而是伊河。那作为籍贯似乎并不太合适。伊水不知何解,待考。 还可以进一步追问,这里的河南,指的是“河南县”吗?因为东都洛阳城很大,如长安一样,有两个附郭县:洛阳县、河南县。但《柳氏墓志》提到了“今为河南郡人”,也说明他们认同的“河南”是郡,恐怕指的是洛阳城,而不是“河南县”。 范彦、柳氏的墓志,都提到了他们私第是在“敦厚里”。在洛阳城内的洛水北安喜门西街有敦厚坊,即敦厚里。范夫人弟弟范崇礼的私第在修义里,也在敦厚里之北,两者相邻。敦厚坊与洛阳县所在的毓德坊很近,中间仅隔了一个殖业坊。那么,若以居住地为籍贯,住敦厚里的范氏,当是以“洛阳县”为籍贯才合理。东都的河南县则在宽政坊,远在洛水以南。这也证明,这里的“河南”,当不是指“河南县”。 第三个出现的籍贯认同是“燉煌”,即敦煌。在范崇礼、范仙峤父子两人的墓志中都提到了。一说:“燉煌人也。其先有功于晋,世为晋卿,因而食菜于范,遂以命氏。”一说:“燉煌人也。原夫食菜于燉煌,至今为敦煌人也。”完全相同。 这里出现了一个很遥远的地名,燉煌。而且时代追溯的也很远,直到春秋时代范氏得氏开始。这是之前的三个墓志中没有出现的。这说明,开元年间,范氏开始向流行的攀附郡望之风投降了。 《元和姓纂》卷七“五十五范”下提到:“范,帝尧刘累之后,在周为唐杜氏,周宣王灭杜,范伯之子隰叔奔晋,为士师;曾孙士会,食采于范,遂为范氏。”这显然是范氏墓志中“食菜于范”的来源。 《元和姓纂》的范氏条下,列举了多个范氏郡望,有顺阳、钱唐、汝南、代郡、河内、燉煌。其中“燉煌”下提到:“状云范汪之后。职方郎中范季明代居怀州,云自燉煌徙焉。晋范宣,陈留人。梁范云,南阳人。” 其中范季明其人,岑仲勉指出,在杜甫诗中有出现,《泛舟送魏十八仓曹还京因寄岑中允参范郎中季明》,鹤注:此当是广德元年在梓州作。据此可知,范季明其人比范崇礼生活时代要晚。 范季明其人,其他事迹无考,仅有《元和姓纂》这个信息。从范季明“代居怀州,云自燉煌徙焉”的情况,非常类似于范崇礼家族改易自家籍贯的情况。我们从这两个案例出发,或者可以推断,唐代中期范氏较为流行以“燉煌”为范氏郡望。而范夫人家族或也是这流行的攀附者之一吧。 综上所述,我们或许可以梳理出范氏对于籍贯或郡望的一个线索,早期范氏当是以会稽为籍贯,这是第一阶段;后来随着做官及定居洛阳城,遂以河南为籍贯,这是第二阶段;再后来,则在诸多郡望中,选择了燉煌进行自我塑造,这是第三阶段。 可以看到,会稽、河南,当是范氏自己生活所在,是真实的籍贯。而燉煌显然就是属于时代风气之下,加以附会的郡望,是虚构的。这一现象,恐怕在整个唐代,都是值得深入探究的问题。本案算是为这个流行风气展示了一个生动的细节。 余 论 可以看到,单个墓志的信息,往往隐晦。如果能将多个相关墓志放在一起,形成一个内在关联的大文本,一定可以发掘出更多有价值的信息。所以,将墓志进行“群体性”研究,互相印证,恐怕是一个很好的研究路径吧。 就本案例而言,本文虽然尽力挖掘其史料价值,但终因学识有限,仅能拈出一个侧面浅谈。其他更多的高明的阐释,则要留待方家高人。

|