| 宋室南渡这段无比惨痛的经历给高宗带来的是心理和生理上的双重打击,令他刻骨铭心。想想一名皇帝正当风华正茂时,却被突然无情地摧毁了作为一个男人应有的人格、尊严和雄心,这是一种怎样的伤害?这种重创所造成的结果是,无论你身处何方,即使在可作为一国之都的地方,具备了政治传统、地缘上佳、经济繁荣、风景优美、民风淳厚、享誉四海等等优厚条件,都不及心理上的安全感更重要。倘若没有遭受过如此深重而惨痛的打击,他应该不会在择都上一眼看上杭州,且最终在此定都,或许,真如大多数人的意见那样,建康、襄阳等地虽然靠近抗金一线地区,也都是择都中不错的选项。

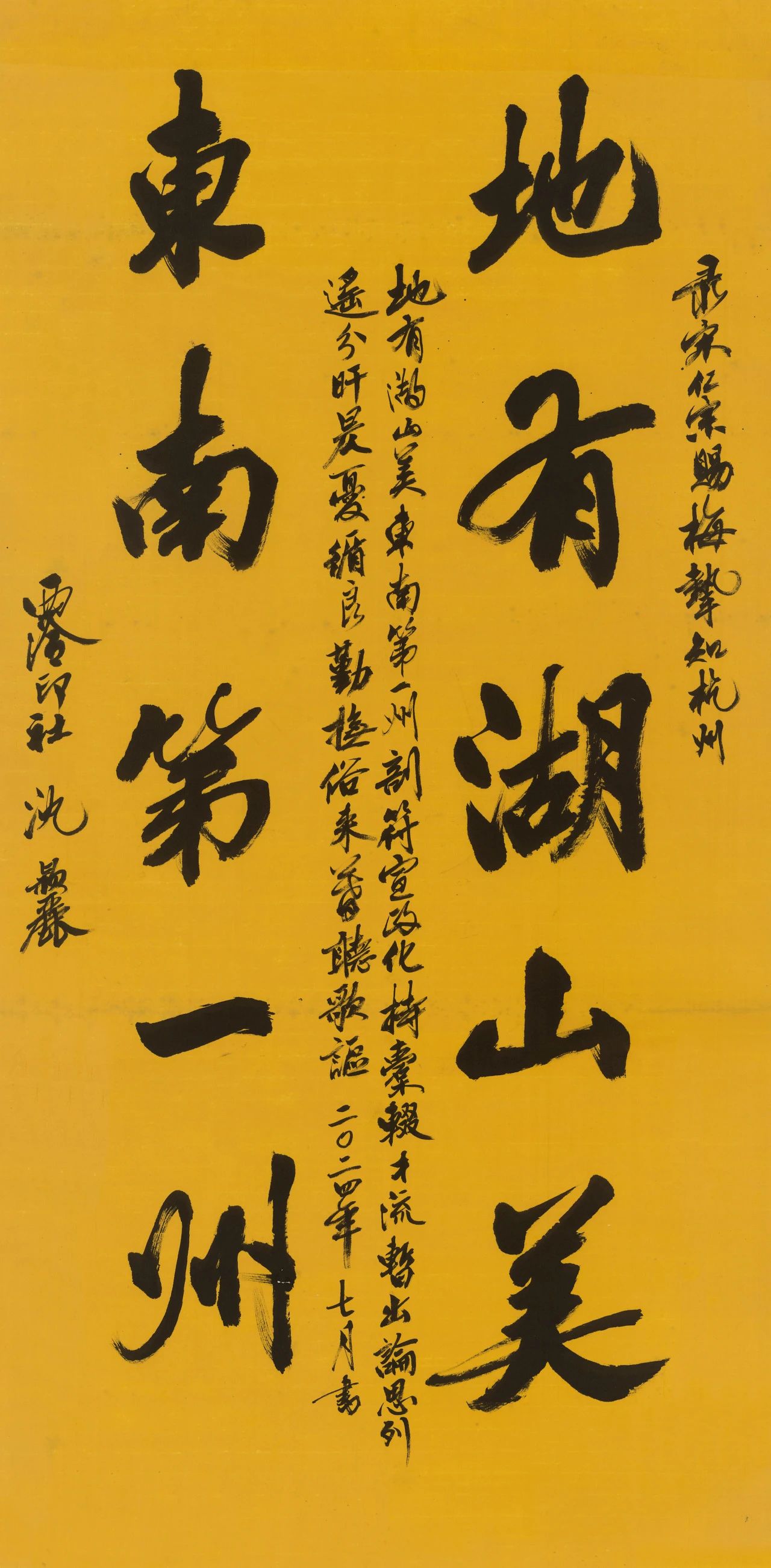

▲宋高宗赵构 有伤就得疗伤。因而,除了主观心理因素之外,另一个重要的客观现实原因就是:钱塘自古繁华。也就是说,高宗所谓的“安危”之地,指的是能否让这颗饱经创伤的心免遭进一步的伤害;所谓的“利害”之地,指的是能否有利于对他的疗伤。 那么,杭州究竟可否作为一个“疗伤”的理想之地呢? 早在北宋初年,杭州就在为新建的大宋“疗伤”。那时候,太祖和太宗虽然把五代十国的烂摊子给收拾了,但新生的赵宋王朝亟待经济的滋养,以为休养生息。而杭州因为吴越国采取保境安民国策,在北方中原豪强你死我活的战乱中,竟然赢得了半个世纪的安宁日子,社会经济和生态环境都得到了良好的发展。吴越王钱俶的纳土归宋,更是让杭州在五代十国时代终结之时,免遭一般国家在灭国时无以避免的战争摧毁。所以在北宋时,杭州无论是经济状况还是生态环境,都让人刮目相看。 有这么一个故事,让人可以看到杭州在北宋君臣心目中的地位。 仁宗嘉祐二年(1057)九月,龙图阁直学士、尚书吏部郎中梅挚受命出任杭州地方长官。临行前,从未到过杭州的仁宗皇帝赐他诗一首:“地有湖山美,东南第一州。剖符宣政化,持橐辍才流。暂出论思列,遥分旰昃忧。循良勤抚俗,来暮听欢讴。”这首诗的意思简单说来就是,杭州是个山清水秀超好的地方,你现在离开俺身边去那里历练历练,可要为大宋的仁政德治努力工作,要为俺做皇帝的分忧解难,俺盼着你的好消息。皇帝原创一首诗勉励臣下,显得特有文化品位,也让梅挚很激动。于是梅挚到了杭州后也在文化品位上下工夫,以皇帝诗中的第一句用语,给杭州州治中的一座建筑命名为“有美堂”,还请来当时的文坛领袖欧阳修撰写了一篇《有美堂记》,请来书法大佬蔡襄(后也出任杭州知州)书写文字,然后刻石立碑在堂上。(周淙:《乾道临安志》卷三)

▲宋仁宗诗词,沈颖丽书 欧阳修在《有美堂记》中还对杭州与建康(即江宁府,文中称之金陵)作了比较性的分析,这段话可以让我们看到北宋时杭州的一个概况,节录如下: 若四方之所聚,百货之所交,物盛人众,为一都会,而又能兼有山水之美,以资富贵之娱者,惟金陵、钱塘。然二邦皆僭窃于乱世。及圣宋受命,海内为一,金陵以后服见诛。今其江山虽在,而颓垣废址,荒烟野草,过而览者,莫不为之踌躇而凄怆。独钱塘,自五代时知尊中国,效臣顺,及其亡也,顿首请命,不烦干戈。今其民幸富完安乐。又其俗习工巧,邑屋华丽,盖十万余家。环以湖山,左右映带。而闽商海贾,风帆浪舶,出入于江涛浩渺、烟云杳霭之间,可谓盛矣!(《乾道临安志》卷二) 五代十国时期,钱塘江“舟楫辐辏,望不见首尾”。杭州凭借吴越国打下的发达的交通运输业基础,大兴对外贸易。太宗端拱二年(989),宋朝设杭州市舶司,杭州由此成为和广州、泉州、明州(今浙江宁波)并驾齐驱的四大外贸港口之一。蔡襄也说,杭州“道通四方,海外诸国,物资丛居,行商往来,俗用不一”。杭州的港口经济、对外贸易由此可见一斑。而欧阳修的《有美堂记》更是反映了杭州当时城市美丽、生活精致、交通发达、贸易兴盛的一个全景,大大提升了杭州的知名度和美誉度。所以,所谓“东南第一州”的杭州,不仅是东南的经济中心,也是美丽宜居的首选城市。当然,我们不能按照欧阳修说的去认定建康府就没有发展进步了,到北宋末年未必仍然是一片“颓垣废址,荒烟野草”,但相比杭州,给人的印象总归要逊色一些。 宋朝以文治著称,文化发达,文明超前。而杭州当时在文化上也有值得夸耀和骄傲的地方,譬如,杭州是全国三大刻书中心之一,不但出版数量可观,雕印质量也居全国之首,当时有人评价说:“今天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下。京师比岁印板,殆不减杭州,但纸不佳。蜀与福建多以柔木刻之,取其易成而速售,故不能工。福建本几遍天下,正以其易成故也。”(叶梦得:《石林燕语》卷八)杭州版印技术的精湛,板材和纸张的上乘,深得中央朝廷的认可,皇帝下旨命杭州刻书的事也不在少数,譬如北宋太宗淳化五年(994)七月,“诏选官分校《史记》、前后《汉书》……既毕,遣内侍裴愈赍本就杭州镂板”。(程俱:《麟台故事》卷二中)仁宗嘉祐五年(1060),中书省奉旨下杭州雕印宋祁、欧阳修主编的《新唐书》225卷。哲宗元祐元年(1086),杭州又奉旨开雕司马光主编的《资治通鉴》294卷,这些都是大部头的史籍名著。国家图书馆藏有一部宋刻本《南齐书》(宋元明初递修),在书的卷尾有一则北宋治平二年(1065)牒文称: 崇文院嘉祐六年(1061)八月十一日敕节文:《宋书》《齐书》《梁书》《陈书》《后魏书》《北齐书》《后周书》,见今国子监并未有印本,宜令三馆秘阁见编校书籍官员精加校勘,同与管勾使臣选择楷书,如法书写板样,依《唐书》例,旋封送杭州开板。治平二年六月 日 从这则牒文看,北宋时官方认可或主持编修的正史,大多在杭州刻板印刷。王国维认为,宋代官方出版的权威图书“监本”大部分都在杭州雕印,“监本刊于杭者,殆居泰半”。(王国维:《两浙古刊本考》卷上)所以,杭州在当时可谓是官方首选的图书出版中心,而且杭州坊间和寺院的刻书,也往往出类拔萃。而在其背后则是杭州繁荣的刻书业,拥有一大批缮写书稿板样的文士,熟练的雕印技术工人,以及出产上好的板材和纸张等。在此文化大背景下,仁宗庆历年间(1041-1048)杭州布衣毕昇发明了活字印刷,成为中国古代闻名世界的四大发明之一。 宋代对于酒的生产和销售采取“榷酤”制度,就是国家专营专卖。杭州因为有一方西湖水,其酿酒产量非常大,官府获利也极大。神宗熙宁十年(1077)之前,杭州的酒税是30万贯以上,在全国属于酒税收入最多的都市之一。苏轼在杭州任知州时上奏的《乞开杭州西湖状》中称:“天下酒官之盛,未有如杭者也,岁课二十余万缗。”(《咸淳临安志》卷三二。缗与贯基本等值。) 杭州丝织业在五代时得到了很快的发展,尤其是官营织造集聚了大批丝织业的能工巧匠。当时凡是最精美的丝织品,肯定出自杭州的官营锦工之手。北宋时以杭州为中心的两浙路又成为全国丝织业的重心和上贡丝织品的主渠道。太宗至道元年(995)宋朝在杭州设置了“织务”官衙,专门管理与收购本州及附近州县的丝织品,每年收购绢数高达25万匹,占浙东七州的三分之一强。两浙路上贡的丝织品又占全国总额的三分之一以上。 其他如造船、造纸、制扇和烧瓷等方面,杭州也多有很好的表现,对大宋的经济社会发展贡献非常大,在此就不细说了。我们单从上缴的商业税一项上,就可以看出北宋时杭州显赫的经济地位。下表以熙宁十年(1077)各州府商业税上缴额为例(徐松辑:《宋会要辑稿·食货》一五、一六),全国排名靠前的纳税“大户”有如下城市:

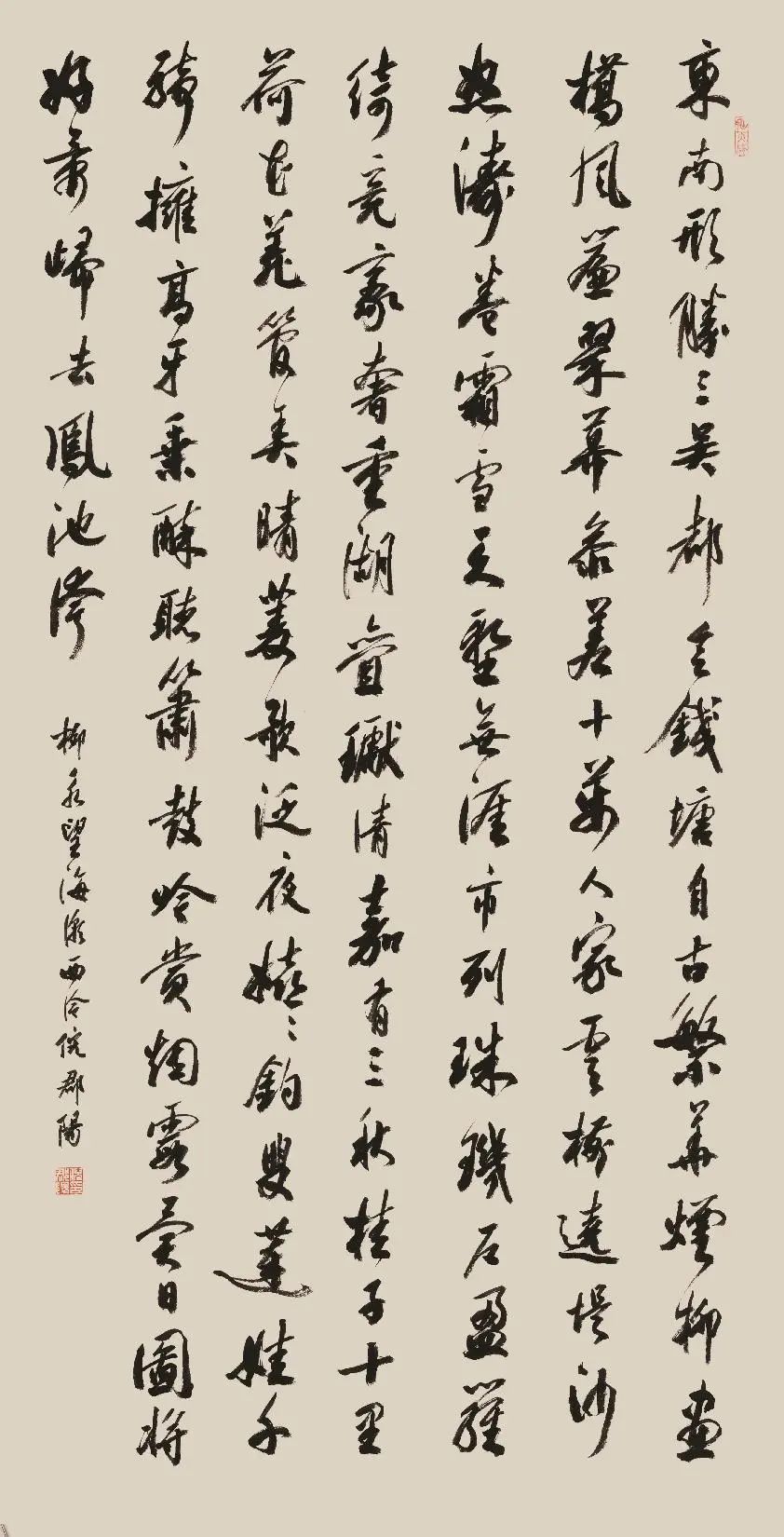

杭州很厉害,地处天府之国的成都比不上它,拥有全国政治、经济、文化首位度的京师开封府比不上它,苏州、江宁府这些江南的“左邻右舍”更是相差甚远,比成绩、比贡献与它根本不在一个档次。 再换一个文艺的角度来描述北宋的杭州,那就是词坛婉约派首席作家柳永的那首家喻户晓的名作《望海潮》: 东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

▲柳永《望海潮》,倪郡阳书 作为“东南形胜,三吴都会”的杭州,它的繁华早已有之,历久弥新,并且,在那时早已有了一个实至名归的称号——“天堂”。其内涵简而言之就是优良的经济地位和生态环境。这既能涵养一颗受伤的心,也能抚育一个新京城的成长。这也是一个具有决定意义的根本性因素,拿高宗自己的话说,就是他在看到“钱塘表里,江湖之胜”之后的那句感慨:“吾舍此何适?”(叶绍翁:《四朝闻见录》乙集卷二)细细体会这句话的背景,所谓“钱塘表里”即是杭州所占的地理位置给他带来的安全感,“江湖之胜”既言优美的生态环境,也指交通便利的经济环境,这些都足以为他抚平创伤。

|