个人轨迹还原

1935年秋,18岁的陈郁文从杭州梅登高桥两浙盐务中学入学位于石牌楼(今建国路)的蕙兰中学(即杭州二中,现为东河校区),在这里受到严谨、规范的教会学校教育。在陈从周的求学经历中,蕙兰中学是一个不容忽视的存在。那种平和、友爱、细致、温婉的全人教育,是影响他日后博雅、通达的艺术风格的一个重要因素。

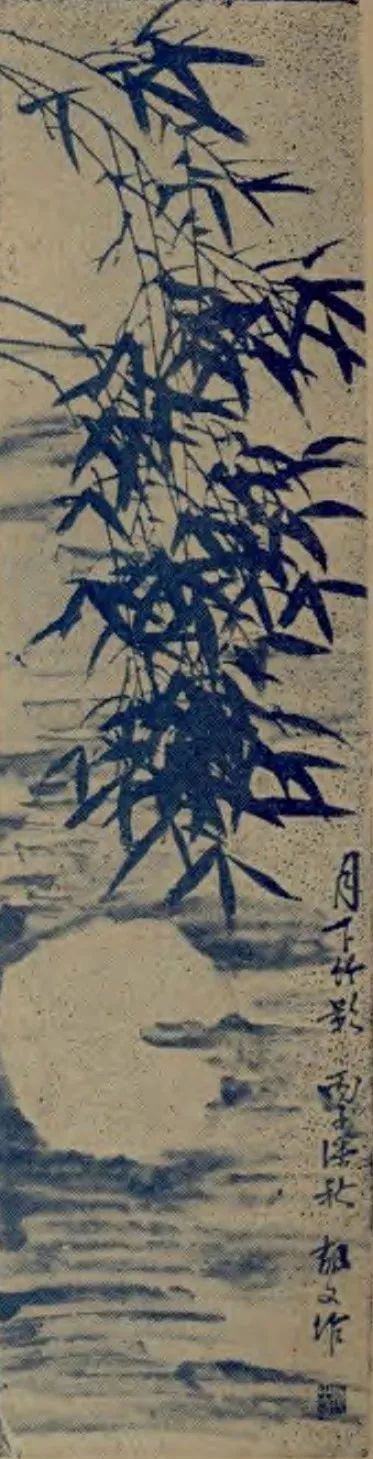

在盐务中学和蕙兰中学就读期间,陈从周已经表现出过人的才华。两所学校现存的校刊,《盐中学生》和《蕙兰》上,署有“陈郁文”之名的文字计有《寒假的生活》《冬日》(载《盐中学生》1935年第6期)和《爬山》《昙花》(载《蕙兰》1937年第8期)等,这些少作均未见收入江苏文艺和浙江大学联合出版的《陈从周全集》。此外,因受到盐务中学胡也衲和蕙兰中学张子屏两位老师的点拨,陈从周的绘画才能也在这期间初露端倪。蕙兰期间,作为学校“国画研究社”社长,陈从周曾集师生画作一组,以《国画研究社成绩》为题刊于1937年第8期的《蕙兰》校刊上,其中,属名陈郁文所作有墨荷、苍松和静物写生、素描各一幅。《浙江青年(杭州)》1936年第3卷第2期上则刊有陈郁文画作《月下竹影》。

1937年7月卢沟桥事变突发,8月省城杭州遭遇轰炸,各机关、学校相继内迁或临时解散,12月24日杭州沦陷,蕙兰中学一度成为难民庇护所。这期间蕙兰中学师生何去何从?查1938年1月出版的《教育季刊》第13卷第4期有一栏“各校新闻”:“杭州蕙兰中学,当沪战初起时,仍在原地开课,教职员全数到校,中小学生共有七八百人,颇极一时之盛。嗣因沪局变化,为图员生安全计,即迁至富阳仓口,继续上课。兹因局势又变,兼以学生人数过少,已暂行停课云。”陈从周或在这个过程中流离辍学。所以,1938年9月,陈从周似因未能提供蕙兰中学毕业证书,而以“同等学力”入读已易地上海办学的之江文理学院文科中国文学系。

图画研究社全体摄影,《蕙兰》1937年第8期,前排左一陈从周,前排左四校长徐钺(佐青)

四年之江行迹,在夏承焘《天风阁学词日记》中多有被记载。这四年里,他师从徐昂(益修)、马 叙伦(夷初)、钟 泰(钟山)、夏承焘(瞿禅)、任铭善(心叔)诸先生,得到了良好的中国文字和文学训练。夏承涛日记曾称:“希珍、毓英、璇庆、郁文近日示各诗词,皆大有进步,为之欣慰”,仅在《之江中国文学会集刊》,陈从周即发表词(诗)作多首,像《高阳台》《忆秦娥》(第5期)和《鹧鸪天》《水调歌头 和心叔师》《虞美人》《临江仙》《饯春辞》(第6期)等,显然颇受夏师之点拨、指教。联系《中国诗文与中国园林艺术》《园林与诗词之关系》《造园与诗画同理》《诗情画意与造园境界》《造园如作诗文》等诸多随笔,我们不难感知“跨界”以后的陈从周的“立身之本”,他在其中反复吟哦和强调的一个主题:中国园林与中国诗文,即“以诗造园”之谓也。

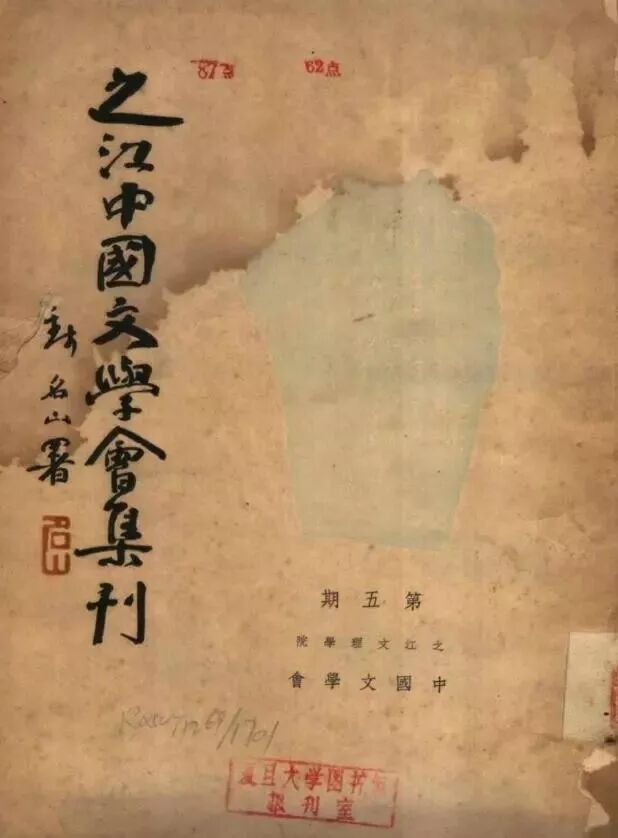

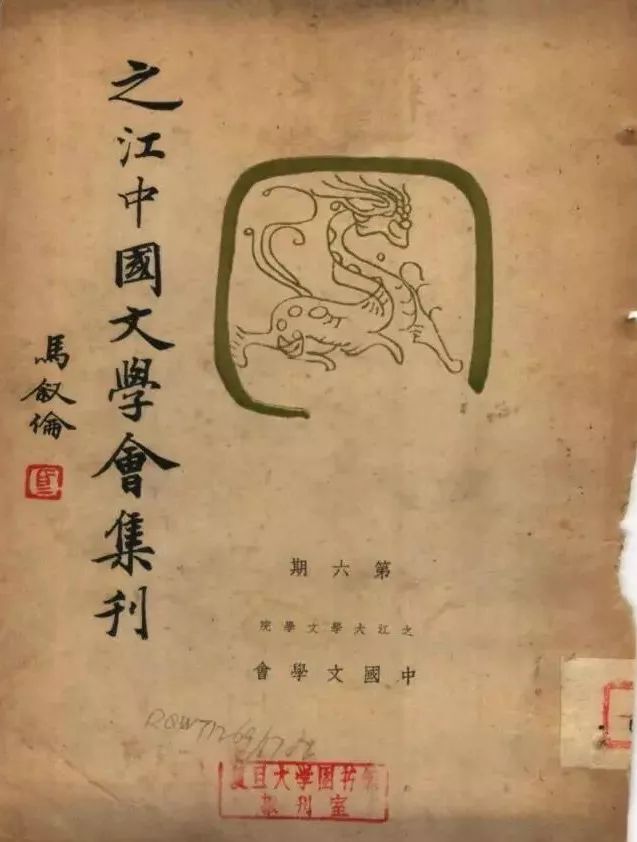

陈从周参编的杂志

而且事实上,之大不仅国文系能诗书传人,“校长李培恩是经济学博士,写得一手好隶书。经济系胡继瑗教授,与郁达夫先生同乡同学,既能诗词,又工书法。政治系顾敦鍒教授,是曲学专家,小楷楚楚有致”(陈从周《老师和笔砚》),加之王遽常的历史、胡山源的曲选,可谓满园皆闻书卷气;而战后之江借地上海租界,大批未便撤去后方的前辈文人、名士、学者,如吕贞白、冒鹤亭、夏剑丞、吴湖帆等,又云集在江浙沦陷区为数不多的几所教会大学内外,为滞留此间的学子置备了丰厚的师资。陈从周便常在前辈们“文酒之会”时“隅座和声”,得其启发与指导,“尤其在他们的书斋中,我接受到文化,见闻到知识,阅读到很多市上见不到的书,比课堂教育不知胜过多少”(陈从周《人去楼空旧游谁说》)。待后来陈从周成功将造园与绘画、与书法、与昆曲、与种种文史传统结合起来,“以画造园”“以书造园”“以曲造园”“以史造园”,或正是在这样特殊的学习环境里浸润四年、广汲博取的结果。这是陈氏园林艺术不可忽视和常人难以企及的一个境界。

我是文科出身,自学改了行,后来做了三十多年建筑系教师。在中学教过语文、史地、图画、生物等,在大专院校教过美术史、教育史、美学、诗选等,建筑系教过建筑设计初步、国画、营造法、造园学、建筑史、园林理论等,并且还涉及到考古、版本、社会学等多方面的兴趣与研究,可算是个杂家了。(陈从周《书边人语》)

正如夏承焘之谓“陈君古今焉不学”。从这个意义上讲,陈从周不仅是一位“跨学科”学者,更是以一种“化学科”的方式构建自己学术大厦的、真正意义上融汇贯通的园林艺术大师。可遇不可求。

据夏承焘《天风阁学词日记》记载,1942年4月,陈从周自上海返杭。因陈从周曾在《忆任心叔》一文中称:“予在之肄业时,心叔已任助教”,且档案中未找见撰写和通过毕业论文之记录,一度被以为只是“肄业”;但查之江大学档案,陈从周这年6月得获毕业(之字第452号毕业证书)。或许是太平洋战争突发,之江在沪办学被迫停止,使得这一届学生情形特殊。这之后,通过夏先生日记和陈从周《中国近代建筑学教育》《老去情亲旧日师》《深情话颜老》等文自述,我们大体知道陈从周先是做了一段时间家庭教师和中学教师,1946年以后,赴上海圣约翰大学任教(据之江大学留存的《私立圣约翰大学教职员名单》,1950年,陈从周担任圣约翰大学美术教员),同时在震旦大学、苏州美专上海分校等校兼课,也曾被世谊陈植(直生)师聘为之江大学沪校建筑工程学系(据之江大学相关档案,抗战胜利后之江在上海慈淑大楼复校,1946年春后各生陆续迁返杭州,工学院建筑系部分留沪,1951年3月,校常务会议通过“建筑系全部在沪上课”,史称“之江沪校建筑系”)兼任副教授,时间在1951年8月到1952年7月,课程是《中国建筑史》。1952年下半年院系调整后,陈从周从圣约翰大学往同济大学建筑系任教,讲授《中国建筑史》《中国营造法》《中国美术史》等课。

而据夏先生日记,我们可以获知陈从周此间境遇中一段或不能回避的特殊经历。自1942年回杭至1946年,陈从周基本是在杭州谋生,且回杭不久即结婚生子,生活压力可想而知。1944年初,“为生计所迫,出于不得已”,曾往杭州(伪)国立浙江大学任教。这年3月,陈从周曾致函夏承焘,“接从周三快函,寄白石旁谱辨来。近与姚亶素同在杭州浙大任教,云为生计所迫,出于不得已。杭州之江图书损失殆尽,可惜。”(夏承焘1944年3月23日日记)竺可桢麾下的国立浙江大学西迁以后,1943年6月,汪伪政权曾在杭州“恢复”浙江大学,1944年5月即以生员不足“奉令”结束,前后未足一年。

之江求学办刊

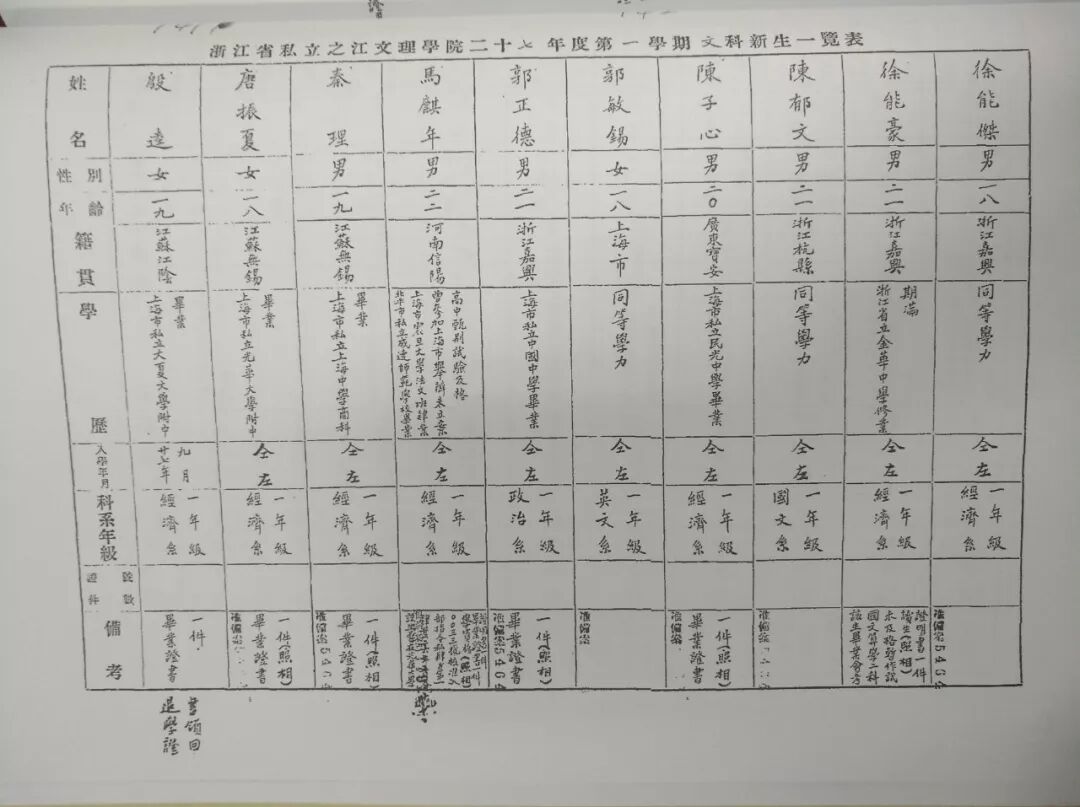

在之江大学,陈从周是比较活跃的一位学子。虽然国文系人数本来就不多,因为近代中国的工业化转型焦虑,之江的工科、商科一直是被追逐的求学热点,而文科恰恰相反。据夏先生日记,1952年浙大、之江两校相关学院合并改称浙江师范学院时,中文系学生总共也只有30余人,陈从周这一级,国文系仅男生女生各2人。即便如此,能被夏承焘日记记忆的仍是其中别具潜力或卓有才华的佼佼者。

之江大学文理学院1938年文科生入学名册

陈从周之大四年,对校园里活跃着的各种学生社团记忆犹新。《灯边杂忆》一文里提到的或许都是陈从周所经历的:

那时的大学,在学生文化生活中,有着不同的组织,什么京剧研究社,书法研究社,文学研究社,诗社,以及音乐研究社等等,还有学生们自己办的夜校,来做普及教育的工作。都搞得有声有色,这些社团中的成员,并不限于哪一专业的同学,你有兴趣,任何一种都欢迎你参加。因此理工科的同学也出了很多诗人,写得一手好字。文化气氛很是活跃。(陈从周《灯边杂忆》)

入学之江以后,至迟从1940年初开始,陈从周便承担了之江校刊和中文集刊(《之江中国文学会集刊》)的编辑工作。其中,《之江中国文学会集刊》是之大国文系中国文学研究会师生交流学术、联络情感的园地,该刊由研究会学生在教授指导下办理,以登载校内外师生文史研究论著为主,自1940年第5期始,附以“文苑”专栏,收诗、词、文等创作,第5期收文2篇、诗9首、词27阙、曲2首,第6期收文2篇、诗52首、词35阙,比较全面地展示了之大国文系师生的才情和风采。《集刊》第5期卷末,有陈从周以刊物核心编者身份所作的“附志”,可以想见,陈从周是第5期《之江中国文学会集刊》的责任编辑:

本刊承 潘希真 翁璇庆 杨毓英三君 录稿校对所助良多 特此致谢

郁文附志 廿九年四月

而第6期卷末的一段类似说明就更明确了,会刊组织结构亦被罗织得非常清晰。

敝刊本期因篇幅关系,来稿不能尽载,深以为憾。如本校谭书麟先生之《颜李学说概述》、陈蒙厂先生之《纫芳簃读词札记》、故词家况蕙风先生《蕙风簃集外词》等,皆属不可多得之佳作。兹移至下期刊登,特此预告。

本刊顾问徐益修先生夏瞿禅先生王瑗仲先生任心叔先生赵泉澄先生顾言是先生

本刊职员 杨炳蔚 陈郁文 徐家珍 潘希真 翁璇庆 杨毓英

与此相关的,夏先生日记中多处记载了陈从周前来约稿、组稿、取稿的细节:

1940年4月7日 郁文取去《四声平亭》柳词篇付印。

1940年6月8日 郁文来,携去《辛稼轩词笺序》,登之江大学校刊。

1940年11月9日 郁文来,取去《易安事辑后语》入之江文学会集刊,捐集刊10金。

1940年11月26日2时与郁文访冒疚翁,半年不见矣。……郁文乞得其(吴庠)打令考一文,登之江校刊。

1941年1月1日 从周来,录一词去,载之江学报。

1941年2月8日 午后郁文来,抄去数词,入之江学刊。

1942年4月8日 午后,陈郁文来,谓明日回杭……彼谓年来颇以徐益修先生及予之丛稿为念。前办校刊,欲尽载益翁之《京氏易》,今仅及半,不竟其愿。郁文情趣甚长,与彼相处四年,依依不舍。三时送其下楼。

(以上均据夏承焘《天风阁学词日记》)

日记里提到的诸先生及其论述,夏承焘《词四声平亭》《辛稼轩词笺序》,载《之江中国文学会集刊》1940年4月第5期,夏承焘《易安居士事辑后语(附徐益藩跋)》、吴庠《唐人打令考补议》、冒广生《敦煌舞谱释辞》、徐昂《京氏易传笺》(文末注“卷一终余俟续刊”),载《之江中国文学会集刊》1941年4月第6期。这些迹象表明,作为文学会会刊的主要编辑人员,陈从周很好地履行了自己的职务,为之江内外的中国文学与文字学者留存了珍贵的学术成果,当然,他也充分利用这一身份,积极组稿、编印、筹资,“以刊会友”,与系里的老师、校外的学者建立了良好的问学途径。

日记中,夏先生撰著《四声平亭》的过程记载甚详。这部“应之江文学会会刊征稿”所作、后来被词人张尔田(孟劬)先生誉为“语语从实证中来,佛学所指大王路也”的著述,从1940年3月10日夜间动笔,经写作、修改、易名、陆续付印,至4月22日方成,历时40余日,再二月,又自行校稿。其间不乏“用思稍苦,胃觉不畅”“伏案终日,神志不适”“字句斟酌,亦自费心”“虽甚费心,终不称意”之感慨,如实记录了夏先生对这份会刊约稿的重视。

《浙江青年(杭州)》1936年第3卷第2期上刊有陈郁文画作《月下竹影》

追随诸师治学

求学期间,陈从周遵从“事师必谨”的古训,与诸多先生交谊甚深。因此“在我学生时代,我常去老师宿舍、家中,看他的藏书手稿,观他的生活嗜好,以及谈论许多课堂中得不到的东西。而老师有时要我抄文章,做些助手工作,那是最直接得到的治学方法。当然除老师外,还有许多前辈学者,也同样的要去请教……其中真有极宝贵的东西,都是他一生总结下的经验,一语道破,豁然开朗。”(陈从周《书边人语》)

所以,回忆各个阶段的良师益友,感恩他们在自己成长道路上的提携,成了陈从周晚年生活和文学的重要部分。被忆及的师长,有教会小学小叶先生、大叶先生,有盐务中学胡也衲、王垣甫先生,有蕙兰中学徐佐青校长、张子屏先生,有之江大学徐益修、马叙伦、钟钟山、王遽常、胡山源、夏承焘、任铭善诸先生,有古建筑学“函授教师”刘敦桢、朱启钤先生,也有其他师友如张宗祥、马一浮、张大千、郁达夫、徐志摩、俞平伯、叶浅予、黄心粲、陈植、贝聿铭等等。

陈从周与诸先生交往的那种坦诚布公、教学相长、砥励共进,我们可以夏承焘先生为例,通过夏先生日记,观之一二。

2月20日 从周抄荛圃各词集跋,为校数篇。

3月11日 嘱陈郁文校西冷词萃各宋集。

3月25日 郁文以想西冷词萃校彊村丛书竟。

3月29日 过录郁文所校无弦琴谱。

4月13日 郁文携来蒙厂函,抄示邓群碧作张学象抄本梦窗词跋及潮州饶宗颐龟峰词跋。

4月24日 校郁文所抄陶湘景宋元明词叙录。

(《以上均据夏承焘《天风阁学词日记》)

这是1941年2月到4月,被记入“风天阁学词日记”的陈从周为夏师所做的几次抄录、校对工作,既可见夏师对他的信任,也能想象陈从周的工作、学习状态。而且显然,对其他师长,他自也是这样有求必应的。在沪期间,夏先生偕陈从周同去拜访沪上诸老、同去观展看画、传递借阅文献等的记录就更多了。

1940年1月19日,陈从周和同学们拜访夏先生,针对做学问被“讥为钻牛角尖者”,他们得到的是夏师一番意味深长的点拨:

朱镜清、徐家珍、严众山、陈郁文四生来久谈。谓有讥近人治学为钻牛角尖者。予谓科学方法分科愈细,愈有独得,以学问言,牛角尖并非贬词,治学与应世,应世与谋生,谋生与糊口,皆分两途。近日各大学有国文系者不过十校,每校毕业以十人计,不过百人,其能卓有就者不得四五人。老辈日以凋谢,吾辈努力犹惧不及,何可诱于外物自堕其守哉。(夏承焘1940年1月19日日记)

这不正是陈从周深有体会的“许多课堂中得不到的东西”吗?事实上,从为夏师抄录、校对、跟随拜访、整理书匣开始,陈从周获得了课堂教学万难捕获的学术训练、治学大法,后来的事实表明,这样额外获得的学术机会,既让陈从周助益夏师完成其以词谱、词籍、词志为主体的现代词学大厦的营构,也为自己撰著《李易安夫妇事辑系年》和后来的《徐志摩年谱》打下了坚实的基础。刊载于《之江中国文学会集刊》第6期的《李易安夫妇事辑系年》“1940年寒冬写成于上海寓楼”,是陈从周在之江期间完成的第一个学术成果,即曾承夏先生亲手改定此文:“早为陈郁文改李易安夫妇事辑系年”(夏承焘1940年12月16日日记)。正是在业师的指点、引导下,陈从周“开始觉得研究是一种学问,如果无的放矢,不总结或整理一点东西出来,对自己好处不大,《文心雕龙》说‘各学以聚宝’,学问在于积累。我很感激当年学生时代的老师们,都有着这种功夫,耳濡目染,熏陶成我这种如杂货摊的一个学者。”(陈从周《灯边杂忆》)

1941年底,太平洋战争爆发,之江大学在上海无以立足,只能辗转浙闽山间。1942年春,陈从周结束之江课业,夏师则南返回里,“然书籍什物,无法安置,又甚踌躇……夜梦还乡,行路甚劳烦”。

3月30日 郁文来,托其携去书籍百余册,为写二词。……以西湖志一部赠郁文。

4月25日 夜,陈从周冒雨来,谈杭垣近讯,嘱其同辑词籍志及词林系年。从周并欲写定予之白石词考目录八种。

4月27日 郁文饬人来,取去藏书共大箱三、小箱二。小箱一珍希物。

4月29日 取丛书集成第五期书400册,嘱送存陈从周家。

(以上均据夏承焘《天风阁学词日记》)

1942年4月离沪前,夏先生最贵重和宝爱的书籍、手稿妥为陈从周迁藏、保管,令夏师至为感动,“五车闻有托,一夕欲无眠。”(夏承焘《寄逸群夫妇,兼怀沪上诸子》)师生各奔东西,夏师不忘将自己正在进行的一部分词籍志及词林系年工作托付陈从周合作。战后的1946年2月3日,陈从周才得与从龙泉浙大分校复校杭州的夏先生晤面,“午赴陈从周招饮,见其夫人及小孩,酒肴甚丰。取回姜白石旧稿一包。忆八年前将去上海前夕,从周冒风雨特来取此稿,云与身命共存亡,此情至足感愧,无以报之。”(夏承焘1946年2月3日日记)事实上,对陈从周来讲,夏师的“亲炙”和“重托”何尝不是最厚的“回报”;而陈从周日后取得的多方面成就,亦是对夏师和各授业旧师最好的感念。

综上观之,之江大学前后,陈从周与这一代学子一样,共同经历了中国历史上最动荡、艰卓的战乱年代。他们颠沛流离,学业或饱受影响。但之江四年,陈从周负笈求学,亦从结社办刊、师友交往中汲取学养,对陈先生日后的治学、写作和造园产生了深远的影响,是他学术成长轨迹中重要的一个环节。