| 如果不是体弱多病,李叔同可能不会出家。

1916年11月30日,37岁的浙江第一师范学校音乐、美术教师李叔同来到杭州大慈山虎跑寺,开始试验断食18天。

“民国五年(1916年)的夏天,我因为看到日本杂志中有说及关于断食可以治疗各种疾病,当时,我就起了一种好奇心,想来断食一下。

因为我那时患有’神经衰弱症’,若实行断食后,或者可以痊愈亦未可知。要行断食时,须于寒冷的季候方宜。所以,我便预定十一月来作断食的时间。”

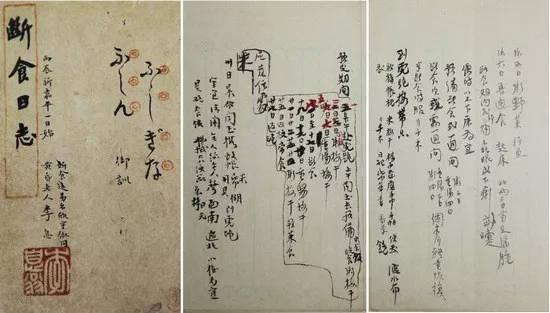

据李叔同《断食日志》,他自12月1日起,前五日为半断食,渐减食量;12月6日至12日为所谓的“全断食”,只饮果汁;13日至18日则由粥汤慢慢增加至常量。这期间,李叔同的日常生活以书写、读经、静坐与散步为主。

李叔同《断食日志》

虽然在断食期间的感受并非总是正面,譬如他在12月3日记录“入山欲断以来,即不能为长时之安眠,旋睡旋醒,辗转反侧”;12月5日“终夜未安眠”。但在“全断食”期间,睡眠相对较好。不过,在结束“全断食”的第一天(12月13日),则需要服用泻油才能大便:“便色红,便时腹微痛,便后渐觉身体疲弱,手足无力。午后勉强到菜圃一次……是日身体疲倦甚剧,断食正期未尝如是。胃口未开,不感饥饿,尤不愿饮米汤,是夕勉强饮一盂,不能再多饮。”

临结束断食的12月16日,他仍“夜眠较迟”。

但事后李叔同还是以“身心灵化、欢乐康强”八个字形容断食的成效。他说:“这一次我到虎跑寺去断食,可以说是我出家的近因了。”

以断食治疗“神经衰弱症”为契机,一年多后,1918年农历7月13日,李叔同在杭州虎跑定慧寺出家,法号弘一。

断食的成效可能被李叔同夸大了。一个很显然的事实是,以略长时段考察,他的“神经衰弱症”并没有好转。

在此后的岁月里,已成为弘一法师的他,仍然持续与病魔作斗争。疾病促发了李叔同的出家,而出家又让弘一法师对疾病有了更多超验的理解,他采取的疗疾方式,也因此带有鲜明的属于弘一法师的特色。但这种特色又深植于他所在的那个时代和漫长的传统之中。

虽然1916年的断食试验,让弘一在当时得出此举有益身心的结论,但此后他在历次病苦中的反应似乎显示出,他内心对此其实并不笃信。

这中间应有一个信心递减的过程。与好友夏丏尊的通信内容表明,至少在1932年的时候,他对断食还是有信仰的,甚至于在伤寒和痢疾时,都希冀借此发挥效用。

“朽人于八月十一日患伤寒,发热甚剧,殆不省人事。入夜,兼痢疾。延至十四日乃稍愈。至昨日(十八日)已获全(应为痊——笔者注)愈,饮食如常,惟力疲耳。此次患病颇重。倘疗养不能如法,可以缠绵数月。幸朽人稍知医理,自己觅旧存之药服之,并断食一日,减食数日,遂能早痊(此病照例需半月或两旬),实出意料之外耳。未曾延医市药,故费用无多,仅半元余耳(买绿豆、冬瓜、萝卜等)。前存之痧药等,大半用罄,惟余药水半瓶。乞仁者便中托人代购下记之药以惠施,他日觅便带下……”

以往需要15-20天才能痊愈的伤寒兼痢疾,这一次居然只用了一周时间,即告康复。这对弘一是个好消息。他自认稍知医理,所以一边服药(痧药等),一边食补(绿豆冬瓜萝卜等),一边又断食、减食。

可以确定,自1916年起,一直到1932年,弘一法师都是相信断食可以治病的。

问题是,在这十多年间,弘一法师疾病缠身并未中断,而断食似乎并没有减轻其病苦的趋向。即以痢疾而言,在给夏丏尊去信表达出意料之外的好转后不久,1932年农历10月14日,他再次罹患痢疾。四天后,在给广洽法师的函件中,他尚无痊愈迹象,这因此可能影响他从温州前往厦门。

到了1936年,弘一罹患了一场持续经年的大病。他在厦门给性常法师的信函中说:“近来精力渐减者,实因正月间内症已愈,胃口大开,故精力骤增,近则胃口渐渐如常,故精力亦衰。性愿老法师尝谓,此次大病,约需二年乃可复元也。下月即拟掩关静养。”

断食和减食在这里已经没有了疗疾的意涵。弘一法师说的是,他自己前一段胃口大开导致精力骤增,最近食欲又像往常一样不振,精力也因此不济。很显然,食物的供给与精力呈现正相关性,这也指向了食物的减少或断绝并不利于健康的心证。

弘一法师

四年之后,弘一在永春又因身体不佳而给性常法师去信。他说:“余近来身体精神,日益衰弱,肺病亦颇有进步,想不久即可生西。但现在病势尚未沉重,不能断绝食物。故每日仍请妙抉师送饭两次。惟病人之起居饮食,与健康人不同。此事颇令本常住及妙抉师等,诸多不便。还请彼等格外原谅,是幸!且俟病势稍重,即可断绝食物也。以上之意,乞为妙抉师讲解之。”

因病重,1940年的弘一法师已经做好了生西的准备。他明确提到“断食”,但断食的目的和1916年却恰恰相反,不是为了疗疾,而是放弃身体的保养而生西。“现在病势尚未沉重,不能断绝食物”指的是,病情还没到彻底放弃的地步,所以不能断食。“且俟病势稍重,即可断绝食物也”,则明确将断食和放弃生愿联系在了一起。

弘一法师自命“稍知医理”,但从其写给夏丏尊的上述信件可知,他更多受传统医学影响——断食和绿豆治病的信念,说明了这一点。更与现代医学相悖的是,他进一步相信超验的圣迹。

以1936年那场旷日持久的大病为例。按照弘一法师的讲述,他大概1935年12月中旬在乡间讲经期间,“居于黑暗室中,感受污浊之空气,遂发大热,神志昏迷,复起皮肤外症极重。”

此次大病,为弘一“生平所未经过”,“其中有数日病势凶险,已濒于危”,后来有所好转,他将此归结为:“有诸善友为之诵经忏悔,乃转危为安”。认为是诵经和忏悔之功。

1936年1月31日,弘一法师给夏丏尊写了一封信,此时距离他患此疾病已有一个半月,虽饮食如常、热已退尽,但皮肤外症仍未痊愈,病体尚“卧床不能履地”。他当时估计,可能还要一两个月才可好病。

弘一的预估过于乐观了。

在此前后,弘一也给念西、性常两法师写信称:“此次大病,实由宿业所致。初起时,内外症并发。内发大热,外发极速之疔毒。仅一日许,下臂已溃坏十之五六,尽是脓血(如承天寺山门前乞丐之手足无异)。然又发展至上臂,渐次溃坏,势殆不可止。不数日脚面上又生极大之冲天疔。足腿尽肿,势更凶恶,观者皆为寒心。因此二症,若有一种,即可丧失性命,何况并发,又何况兼发大热,神智昏迷,故其中数日已有危险之状。朽人亦放下一切,专意求生西方。乃于是时忽有友人等发心为朽人诵经忏悔,至诚礼诵,昼夜精勤。并劝他处友人,亦为朽人诵经,如是以极诚恳之心,诵经数日,遂得大大之灵感。竟能起死回生,化险为夷。臂上已不发展。脚上疮口不破,由旁边脚趾缝流脓水一大碗余。至今饮食如常,臂上虽未痊愈,脚疮仅有少许肿处,可以勉强步行,实为大幸。”

由此可知,在弘一法师的认知中,疾病的根源在于往昔的恶业(宿业),欲消除此恶因,必须依靠诵经忏悔。这是他的信仰。但矛盾的是,他内心似乎又并不笃信诵经忏悔可以令自己快速痊愈,所以又表示:“二三日后,拟往厦门请外科医生疗治臂患,令其速愈”

经蔡吉堂居士介绍,他专程从泉州去厦门,找曾在日本获得医学博士学位的黄丙丁,用电疗和注射等法给自己治疗臂疮,亦可见其内心的焦灼。

诵经和忏悔所消的宿业并没有令弘一痊愈,在黄医生那里又历时三四个月,一直到1936年6月,他才摆脱这一轮的病苦。

如果疾病来源于宿业,而电疗和注射照理是不能消除宿业的,那为什么最终的痊愈还要靠这些疗法呢?在给性常法师的信中,弘一试图调和这中间的冲突,既要肯定黄医生的医治——“此次医治虽历三个月,实甚顺遂。因已好者未曾复烂,是为幸事”,但同时又不能否定超验的疗效——“实由仁者等为之诵经忏悔,乃获安稳痊愈,起死回生也。”

关于宿业导致疾病等逆缘的信念,弘一法师1930年在给夏丏尊的信中也提及过。这一年的正月,弘一住于厦门承天寺,该寺驻兵五百余人,在距离他的居室数丈之处放枪、唱歌与吹喇叭,令他不胜其烦,不得不于农历三月乘船返回温州。

在返程途中,又与两百多兵士同船,弘一回忆说:“种种逼迫,种种污秽,殆非言语可以形容。共同乘二昼夜,乃至福州。余虽强自支持,但脑神经已受重伤。故至温州,身心已疲劳万分,遂即致疾。”

在温州庆福寺,同样有驻兵放枪之扰,但较厦门好去不少。弘一总结说:“余自念此种逆恼之境,为生平所未经历者。定是宿世恶业所感,有此苦报。“

弘一一生病苦不断,而其中最困扰他的就是所谓的“神经衰弱症”。1930年被士兵干扰所导致的”脑神经已受重伤“,说的是同一回事。

1924年,弘一在给李圣章的信中说,他自弱冠时即患有神经衰弱症,“比年亦复增剧”。该年弘一法师45虚岁,已得神经衰弱症25年,虽出家6年,但病情不仅没有好转,还更加严重了。同年夏天,他还被“血亏”所困扰,“大病已来……较前弥剧”:“寒暑在五十度以下,就感觉寒不可耐”。 |