|

【荣新江教授以他自己于上世纪八十年代赴莱顿汉学院访学的经历为主题,共撰文四篇,这是其第二篇《神圣的殿堂:莱顿大学图书馆东方写本与图书馆》一文的微信版,有删改。原文载《中国典籍与文化》2003年第2期,征引请以原文为准。】 在莱顿,我最自在的读书生活,应当说是在莱顿大学图书馆(Leiden University Library)里的“东方写本与图书部”中度过的。

莱顿大学图书馆正门

第一次去“东方写本与图书部”是很偶然的,因为刚到莱顿的一两个月,主要是在汉学院的图书馆里读书,到大学的中心图书馆,只是去借还书,来去匆匆,没有细瞧。 一天,偶尔去三楼各处转了转,看到一间阅览室的门旁,用荷兰文写着Oosterse Handschriften and Oosterse Letteren en Geschiedenis,根据德文相关词语的拼法和两个月来翻书目卡片时积累的对荷兰文的感性认识,我走进了这间闻名已久的阅览室。 因为里面人很少,所以图书馆员特别前来关照,向我介绍这里收藏的东方写本和图书的情况。

莱顿大学图书馆后面的小河和木桥

对于这里珍藏的阿拉伯文、波斯文等中近东的古代文献,我从巴托尔德(W. Barthold)的书中已经略有所知,而研究中亚史的学者经常引用的阿拉伯文史料合集——德·胡耶(M. J. de Goeje)刊布的《阿拉伯地理丛刊》(Bibliotheca Geographorum Arabicorum),就有不少抄本得益于这里的收藏。 但我不懂阿拉伯文和波斯文,主要的兴趣是在伊斯兰时代以前的中亚,因此馆员的介绍没有引起我多大的兴趣,可是一迈进摆放着普通书的阅览室,我就沉浸于其中,整日没得出来。

作者在莱顿大学图书馆时使用的借书证

以后一段时间里,我每天晚饭后,就到这个阅览室来翻阅图书。开始时还有一个阿拉伯人模样的小伙子,后来就我一个人了,有时静得可怕。一个人时,我时而用自己的手提打字机打打卡片,好使空旷沉寂的阅览室,略显一丝生气。但更多的时候是一人独坐高楼,在寂静的夜晚里冥想,不受外界之任何干扰,此乃何等佳境啊。 这个阅览室的走道两边,一边放杂志,一边放专刊,进门处放着现刊。有关东方学的杂志,除了特别专业的放在各个学院的图书室之外,这里几乎应有尽有。还有一些属于阿拉伯学、伊朗学、中亚学、突厥学、印度学、汉学等方面的专刊等等,也都摆放在书架上,而且是从第一期,一直到最新的一期。 虽然有的杂志北大或北图也有,但要一本一本的借阅,十分不便,且北大的西文杂志在“文革”中大多数都中断,像《伦敦大学亚非学院院刊》(BSOAS)第33卷,是我最仰慕的于阗文大家、剑桥大学教授贝利(Harold W.Bailey)爵士的纪念专号,北大恰无此卷,让我遗憾不已。而这里的杂志,往往是从十九世纪后半的第一期,一直到最新的一期。所以我很快订下目标,要把它们通检一遍。

贝利(Harold W. Bailey)教授

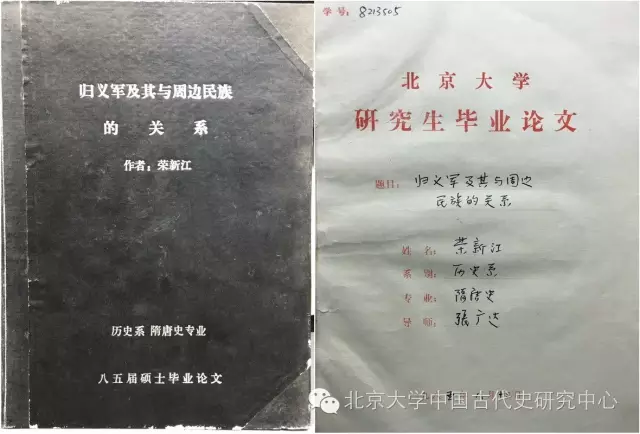

然而,更吸引我的还是杂志对面的专刊。因为我当时最想找的资料,是国内难觅的有关于阗的各个方面的研究成果,包括历史、语言、考古、文物、宗教、美术等方面的论著,而在西方的学科体系中,因为古代于阗人操东支伊朗语,因此于阗的研究往往散见于伊朗学的专刊里。所以我首先翻阅的是集中发表伊朗学成果的专刊,如莱顿出版的《伊朗学刊》(Acta Iranica)。 一些著名伊朗学家的纪念文集,更是我最先翻阅的对象,在这些书里不仅准能找到我要找的资料,而且也可以满足当时年轻的我崇拜偶像的某种心理。比如我在国内时,经常为找不到于阗文专家贝利教授的文章而“望洋兴叹”。—— 他于1955年发表在伊斯坦布尔出版的《托干教授六十生日纪念文集》(60. dogum gilimunasebetiyle Zeki Velidi Togan'a armagan: Symbolae in Honorem Z. V.Togan)上的《于阗文中的突厥语专有名词》(Turkish Proper Names in Khotanese); 1962年发表在伦敦出版的纪念伊朗驻英国大使文集——《塔齐扎迪纪念论文集》(A Locust' Leg. Studies in Honourof S. H. Taqizadih)中的《〈医理精华〉序文研究》(The Preface to the Siddhasara-sastra); 同年发表在《布朗纪念印度学研究论文集》(Indological Studies in Honor of W. Norman Brown)上的《从德太子礼忏文研究》(The Profession of Prince Tcum-ttehi); 1963年发表在德黑兰出版的《纪念亨利·马西七十五寿辰东方学论文集》(Melanges d'orientalismeofferts a Henri Masse a l'occasion de son 75eme anniversaire)上的《早期于阗的浪漫主义文学》(Romantic Literature in Early Khotan); 1964年发表在孟买出版的《安瓦拉博士纪念论文集》(Dr. J. M. Unvala Memorial Volume)上的《塞人的抒情诗》(Lyrical Poems of the Sakas); 1965年发表在斯里兰卡科伦坡出版的《帕拉纳维塔那教授纪念·艺术、建筑与东方学研究论文集》(Paranavitana Felicitation Volume on Art and Architecture and Oriental Studies Presented to Professor Senarat Paranavitana)上的《瞿萨旦那的形象》(The Image in Gaustana);—— 等等 —— 许多欧亚国家出版的书籍中的文章,过去完全无从获得。而现在,在东方写本部,我常常能发现它们的踪影。诸位可以想见,那种得以一览好书佳作的快感与满足感,实在是任何文字所无法形容的。 记得是1985年年初以后,在读了一段时间专刊上的文章后,我开始系统地翻阅“东方写本与图书部”的杂志或连续性的专刊。从第一个书架开始,一本一本地过,先看目录,与我的研究有关的或我感兴趣的都随手制成卡片,一篇文章或一本书做一张卡片;重要的还会翻开来阅读一番;更重要的则会拿至一楼复印。我当时不过一介穷书生,因而甚感复印价格较高,所以惟有非带回中国不可的材料才拿去复印。 通常情况下都是把相关的部分抄在卡片上,或是在卡片上写摘要。我当时是用汉学院图书馆作废的卡片背面来抄我的目录,有的手写,有的打字,当时刚刚练习打字,常常出错,不过用打字机文字清楚,而且一张卡片上包含的文字信息较手写为多。我当时的眼界不够宽,关心的主要是中亚,特别是中亚各地以及敦煌、吐鲁番出土的写本研究情况,就此项而言,收获还是很大的。 我断断续续地在这里翻阅了几个月的时间,日积月累,所抄的卡片和复印的资料,大约有近千张,这为我日后的研究工作,打下坚实的基础。特别是为我随后在欧洲调查从中国西北地区流散出去的写本资料,提供了直接的帮助。我的调查报告《海外敦煌吐鲁番文献知见录》(江西人民出版社1996年版),罗列了大量的研究信息,并且大多数都给出了页码,就是因为我曾经在这里做过详细的记录。 有些情况,比如芬兰赫尔辛基大学图书馆收藏的吐鲁番文献,我一直没有机会前往考察,有关的情况,我主要得自“东方部”中收藏的芬兰《东方学研究》(Studia Orientalia)等书刊中的研究论著,比如辛姆斯—威廉姆斯(N. Sims-Williams)与哈伦(H. Halen)合撰的《曼涅尔海姆收集品中的粟特文字书写的中古伊朗语残卷》(The Middle Iranian Fragments in Sogdian Script from the Mannerheim Collection),我就是从“东方部”藏书中复印到的。 我后来指导学生从事中亚佛教、景教、摩尼教等方面的研究,也得益于这些学术研究信息的积累。从1985年回国至今,我搬过不知多少次宿舍和家,每次都仍掉一些旧书和杂志,但这套卡片却始终不忍丢弃,虽然其中有不少卡片已经输入电脑。我当时用的废卡片的大小,正好是一张A4复印纸的四分之一大,所以现在我去图书馆看书,也习惯把作废的复印纸或自己已经发表的稿子,一分为四,用做随手记录的卡片。 在“东方部”读书,十分安静,思绪不受任何干扰,就像坐禅一样,达到了某种境地。我当时所读的著作和文章,都是和中亚有关的专门学问,在此似乎不必细说,但在这里读书所得的结果,确实值得讲述一二。 谁都知道读书要有系统性,我们科班学习中国历史时,就是在老师的指导下系统地阅读中国的古籍和相关的研究成果。但我们在中国研究中亚史时,由于相关图书的不足,常常为无法找全有关一个问题的相关文章而苦恼。莱顿大学图书馆,以其雄厚的学术实力和丰富的藏书积累,自由的开架式收藏方式,提供给学者一个系统阅读图书的良好条件。 我当时除了收集、阅读有关于阗的论著外,主要围绕着我的硕士论文选题“沙州归义军及其与周边民族的关系”来读书。根据九、十世纪敦煌周边的民族情况,我系统阅读了有关吐蕃、回鹘、吐谷浑、龙家(吐火罗人)、于阗、粟特的研究文章。

作者硕士论文《沙州归义军及其周边民族的关系》

我曾用一两周的时间,专门翻阅了藏学书刊中有关敦煌藏文文书的研究成果,在这片陌生的领地里,我看到了一片广阔的学术天地。 在这段时间里,我集中地阅读了匈牙利藏学家乌瑞(Geza Uray)教授和日本藏学家山口瑞凤(Z. Yamaguchi)教授的文章,他们两人在许多敦煌文献的断代以及文献所记史实的年代上都有争论,包括文成公主入藏、吐蕃军政制度的建立、藏语的发明等等,各执己见,争论不休。 山口可以利用汉文材料,因而每个问题都钻研的很深,搞的很细,甚至于到了烦琐的程度;而乌瑞则更有创造力,更能发现新问题,特别是在吐蕃军政制度问题上,他利用敦煌文书,参照后代的藏文文献,复原了吐蕃王国的“翼”、“军镇”(Khrom)、“千户”等各级军政体制,贡献尤多。我从他的文章中受到许多启发,并且从后来与他的通信中,也学到了一些他处理史料和问题的方法。 乌瑞的文章主要发表在《匈牙利东方学刊》上,也散见于一些藏学纪念文集中,如《纪念乔玛学术研讨会论文集》(Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symoposium)、《纪念黎吉生藏学研究论集》(Tibetan Studiesin Honour of Hugh Richardson)等;山口的英文文章主要发表在日本的《亚洲学刊》(Acta Asiatica)、《东洋文库欧文纪要》(Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko)。在莱顿大学的图书馆,我可以把这些书刊迅速集中起来,系统地进行阅读。 这种系统的读书,可以迅速把握学界十年或二十年间对某一问题持续争论的全过程,帮助我们厘清这一学术问题及相关资料的脉络。在我以后走访各国的学术交往中,之所以可以和欧、美、日本的伊朗学、突厥学、藏学等方面的专家对话,就是因为事先对他们的学术套路和学术传承一清二楚,而这些就是从莱顿大学“东方写本与图书部”开始起步的。 与书相比,杂志上的文章最能反映学术动态。西文杂志一般由三部分组成,一是论文,二是书评,三是待评书目或新书目录,没有废话。 |